尼奥·劳赫:梦想是我的蓄水池

蒯乐昊

尼奥·劳赫(Neo Rauch),德国最重要的当代艺术家之一,“新莱比锡画派”的核心领军人物,一直处在具象绘画的金字塔塔尖。他的画作极易辨识,难以模仿,在收藏市场也炙手可热,藏家们排队领号等待他的作品,其中包括布拉德·皮特以及比尔·盖茨。

这不是他第一次在中国做展览,11月在卓纳香港(David Zwirner)开幕的尼奥·劳赫最新个展名为“地标”(Field Signs)。地标,在遥远的过去,本是组织军事单位、划分地块和领地的标志,此刻却以一种不合时宜的方式出现在尼奥·劳赫的新作之中。

劳赫不喜欢别人称他为艺术家,他总是要纠正为画家,虽然他也制作雕塑和装置,但显然,绘画性,才是创作中他最重视的第一属性。同样,他也不喜欢“社会现实主义”这个标签,虽然这个标签曾经长时间伴随他。

有人将尼奥·劳赫比为一座桥,在桥的这端,是民主德国的老派政治画家,而桥的那端,则是两德统一之后面向整个世界的年轻艺术家,尼奥·劳赫既在这头,又在那头,像一个摆渡者。莱比锡美术馆馆长汉斯-维尔纳·施米特(Hans-Werner Schmidt)曾经这样定位他:“我并非标榜劳赫在莱比锡绘画史上的地位,但有一点,很明显,劳赫是连接1970年代、1980年代乃至當今绘画的重要一环。”

尼奥是个孤儿,在他4周大时,父母就在一起火车脱轨事故中双双亡故。直到今天,他的工作室墙上还悬挂着一幅母亲的肖像,一幅不大的小画,母亲英气逼人的大眼睛从画框里朝外凝视着。也许襁褓中的婴儿还不足以记住母亲的容貌,但这幅肖像会时刻提醒他,她曾经真实地存在过。画面中的母亲如此年轻,在离开人世的时候也才19岁,严格说来还只是个少女。

从孩提时代开始,尼奥就习惯了人们避开他,以一种抱歉的轻声细语,提及他父母的悲剧。尼奥由祖父母抚养长大,生活在萨尔茨兰州的小镇阿舍尔斯莱本(Aschersleben),是地道的东德人。因为过于年幼,他最初并未感受到那种缺失的剧痛。父母的照片挂在墙上,两个定格了的年轻人,他一路长大,渐渐变得跟他们年龄相仿,然后,他超过了他们,继续向前,变得比他们更老。“一度我甚至觉得他们是我的兄妹。如今,我的孩子都比他们的祖父母还大了。”

尼奥·劳赫的父亲汉诺·劳赫(Hanno Rauch),1939年出生于格拉,也是一位画家,就读于莱比锡视觉艺术学院,去世时年仅21岁;母亲赫嘉·瓦德(Helga Wand),刚刚在德累斯顿完成了预备课程,即将进入莱比锡学习书籍设计。“我父亲留下的画作,令人印象深刻,而且数量惊人,从中可以感受到他能量丰沛的天赋。”除了大叠画作和草图,这对年轻的情侣没来得及给新生儿留下什么,可能唯一可资传递的遗产,就是基因。

他被起名为尼奥,Neo是古希腊语中的一个前缀,意为“复活”或“新生”,他似乎确实带着父母未完成的生命活下去了。尼奥·劳赫两岁即开始作画,至今记得他生平第一幅作品是一只啄木鸟。真正对艺术萌生浓厚的兴趣,始于儿时在祖父书架上发现的一本画册,在那里,他看到了超现实主义艺术家萨尔瓦多·达利的作品,疯狂、怪诞,令人着迷,然后是同属超现实主义的玛格利特,相比达利,他显得更为沉静、浪漫,但同样充满奇诡的想象力。中学毕业后,尼奥申请去莱比锡学艺术,却因为年龄太小,被学校拒绝,直到三年兵役之后,才如愿进入莱比锡视觉艺术学院,走上跟父亲一样的道路。“我必须画画。如果不画画,我不知道我是谁。”

出生于1960年的尼奥,不折不扣是伴随着柏林墙成长起来的一代人,在他出生后一年,长达155公里的柏林墙开始营建,在他30岁那年,柏林墙轰然倒塌。但尼奥·劳赫并不强调政治变迁给他的艺术创作带来的影响,在他成长的东德,长期以来,艺术被视为政治宣传的利器,是匕首和投枪,但尼奥恰恰相反,他想的始终是如何让艺术远离政治,艺术应该是更加简单纯粹的东西。

“在我的画作里,往往能看到社会现实主义和超现实主义的结合,这与我成长的背景密切相关。莱比锡视觉艺术学院最初就是以一批社会现实主义大师而闻名的,但是80年代开始,社会现实主义已经不再是一个语义统一的名词了,这里的每一个人都有全新的诠释方式,而在那个年代,国家发生的巨变也在影响着所有人。我个人喜欢将绘画置于梦境般的场景,一个与现实世界脱离的宇宙。”

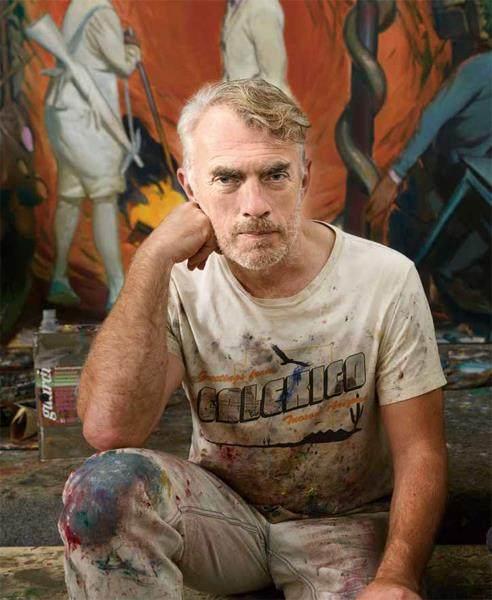

尼奥·劳赫的工作室

尼奥·劳赫,Feldzeichen,2023

他所在的艺术学院包容了这种试图避开政治的意愿,虽然莱比锡身处东德,其教学风格偏向现实刻画,重视扎实的基本功,但是学校的校长曾公开对年轻人承诺,说他会尽量避开意识形态对学生的影响,学生们得以集中精力,在一个宽松的氛围里发挥他们的创作意图。“政治并没有压倒性地超越美学,连我的老师也不再受社会现实主义风格的影响。”

莱比锡视觉艺术学院对于学生基本功的锤炼,是令尼奥津津乐道的,“两年的基础研究,致力于到大自然中绘画。第二年度,开始练习水彩技巧。然后是三年的专业课程,在创作主题的选择上完全自由,并且非常注重绘画性——政治在我学习期间没有起到任何作用。”

随着柏林墙的倒塌、社会大环境的突然开放,以及随后的文化融合和冲击,原东德阵营里,社会现实主义派的具象风格被认为是“过时”的和为政治宣传服务的艺术,得不到艺术界和策展人的认可,许多东德画家转而去画抽象,尼奥·劳赫也曾在抽象的道路上发过力,但他持续摸索,继而找到一种截然不同于过去的绘画语言,“我领悟到画面秩序的重要性,这让我从半抽象的涂鸦中清醒过来。”兜了一个圈子之后,他回到具象的阵营。

那是一个求新求变的时期。1993年,尼奥举办第一次个展,“完全是个商业灾难”,架上绘画被认为已经是淘汰的艺术门类,无人问津,影像视频和装置卖得不错,艺术界开始重观念、轻技术,但尼奥·劳赫没有被市场左右,对他而言,绘画,始终是他创作中最为本体的东西。

在21世纪初,德国诞生了被美国艺术史学家约克蒙·毕沙罗(Joachim Pissarro)称为“地球上最热门事物”的“新莱比锡画派”(New Leipzig School)。在柏林墙尚存的年代里,东德艺术家的现代艺术观念被屏蔽,既没有受到如约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)等活跃于西德的艺术家影响,也迥异于大名鼎鼎的德国表现主义,莱比锡延续了马克斯·贝克曼(Max Beckmann)与卢卡斯·克拉纳赫(Lucas Cranach)的绘画传统,直到柏林墙的倒塌改变了这一切。作为“新莱比锡画派”的一员,尼奥·劳赫本人早年的艺术偶像名单可能更为多元,他们是:弗朗西斯·培根、马克斯·贝克曼、杰拉德·加鲁斯特和沃尔特·利布达。

有趣的是,无论尼奥如何声称他的绘画与政治无涉,你依然可以从他的画面中感受到政治属性,只不过政治元素被挪用为一种怀旧的语言,并且与波普艺术、商业拼贴画、卡通甚至宗教绘画杂糅在一起,变成某种怪异的混合物。

展览现场,《尼奥·劳赫:地标》,卓纳画廊,香港,2023年11月16日至2024年2月24日。图/卓纳画廊提供

“在我的作品里,政治宣传画的元素可能已经被确立为童年时期看到的、令人厌倦但有时很有趣的视觉残余。只要它们被视为一个讽刺性的补充,而不是为画面提供方向,我就会赞许地容忍它们。”

政治元素甚至成为他画面中幽默感的来源,人们会因为那些熟悉的视觉记忆而莞尔,同样的视觉残留也来自欧洲人对于宗教绘画乃至神话故事的记忆。尼奥擅长在画面中制造幻境,他让不同人物在错乱的尺寸、不合理的空间关系中忙碌,做出各种匪夷所思的行为:收集夜蛾的行人、长出羽翼的半裸男子、为人类分配行囊的教士、在书房里掘地三尺的青年……他喜欢用冲突强烈的色彩,或者用半褪色的单色调,前者营造出一种充满隐喻的浓郁奇观,后者则令人联想到柏林墙倒塌后残留在东德墙壁上那些废弃的招贴画。尼奥像个魔法师调动这一切,人物比例失调,空间扭曲变形,但他绝不交待魔法的把戏到底是怎么玩的,也拒绝解释自己的画面是否带有什么寓意。

劳赫的工作室在莱比锡城西的一家旧棉纺厂里,每天朝九晚七,一周五天,他像一个上班族那样恪守时间表,骑单车往返于工作室和家之间。他不画草图,巨幅的作品都是直接上手,但在此之前,他会凝视白色的画布,发呆良久,等待画布给他信号,等待图像的可能性在画面上渐渐苏醒。他总是好几幅画同时画,仿佛平行地同时讲述几组故事,畫面的叙事性也很像荒诞不经的小说,“在语言叙事失效的地方,图像便产生了。”

尼奥总说,头脑中的梦境是他的蓄水池。在画画时,画家本人服从于潜意识,笔下的一切,仿佛都是在他恍恍惚惚时自动流淌出来的,是在画布上的冒险。他愿意反复引述德国哲学家荷尔德林的金句:“当我们思考时,我们是乞丐;当我们做梦时,我们就是国王。”