金沙江鲁地拉水库蓄水前后地震活动性分析

段 炜,朱智娇,刘 杰,庄儒新,李 圣

(1.云南省地震局,云南 昆明 650041;2.云南震科抗震技术工程公司,云南 昆明 650041;3.中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司,云南 昆明 650000)

0 引言

自20 世纪60 年代印度柯依纳、中国新丰江、津巴布韦卡里巴和希腊克里马斯塔相继发生破坏性水库诱发地震以来,水库地震监测有了极大改进[1]。对某一水库的专项研究、水库诱发地震震例与水库诱发地震特征、成因机理研究随之进行[2]。受资料积累影响,水库诱发地震研究还处于初级阶段,对其孕震过程及机理处于争论阶段[3]。Simpson 等[4]根据水库地震和水库水位变化之间的时间关系,将水库蓄水后的地震分为快速响应型和滞后响应型两类。马文涛等[5]认为水库诱发地震b值往往较大,多在1 左右,地震序列以1~3 级微震居多,但也有少部分水库地震b值与天然地震相类似,因为b值的高低反映的是大小破裂展布在空间上的几何特征。水库库区及周边发生的地震活动属于构造地震还是水库诱发地震的判定仍是个普遍被关注和有待解决的科学问题[6-7]。就中国而言,由“西部大开发”推进的大规模水电站建设在地质构造复杂、构造稳定性较差的中国西部,水库诱发地震已经成为可能影响电站建设和运行安全的不可忽视的重要问题[3,8]。

鲁地拉水电站位于云南省大理州宾川县和丽江市永胜县交界处的金沙江中游河段上,是金沙江中游水电规划“一库八级”(龙盘、两家人、梨园、阿海、金安桥、龙开口、鲁地拉、观音岩)的第七级电站。水电站坝高约140 m,库容约17.18×108m3,正常蓄水位1223 m,回水至龙开口水电站,库长约99 km,设计烈度为Ⅸ度。鲁地拉水电站于2013 年6 月20 日开始蓄水。库区数字地震监测流动台网、固定台网分别于2012 年1 月20 日、2013 年8 月1 日 投入运行。鲁地拉水库专用台网记录了水库蓄水前后的地震活动,记录资料表明蓄水后水库部分库段小震及微震频度明显增加,并于2014 年4月4 日在永胜县发生M4.2 地震,距坝址约24 km,距库岸约1 km。鉴于水电工程的重要性,有必要研究水库蓄水前后地震活动特征。本文主要从鲁地拉水电站所处区域地震构造与地震活动背景、库区专用地震台网监测到的蓄水前后地震活动及其与水库水位关系等方面,对水库蓄水前后地震活动特征进行分析,进而分析临近库岸地区M4.2 有感地震与水库蓄水的关系,为研究水库影响区(即水库区及其外延10 km 范围,下文统称为“研究区”)地震活动特性及地震活动趋势提供参考。

1 鲁地拉水电站地质构造环境及地震活动背景

鲁地拉水电站工程区大地构造位置处于扬子准地台康滇地轴西缘,新构造运动以整体掀斜隆升与断块间相对运动为主,块体内差异运动相对较弱。影响场地的主要发震构造为距坝址最近距离约为18 km 的程海—宾川活动断裂带,历史地震对场地最高影响烈度为Ⅶ度。程海—宾川断裂,全长200 km,总体走向近南北,地表显微波状弯曲。倾向南西,倾角70°~85°。第四纪以来,断裂活动十分强烈,是一条全新世活动断裂[9]。

鲁地拉水库大致可分为四段,坝址到金江桥库首段为碎屑岩区,水库蓄水后不致诱发地震;金江桥附近碳酸盐岩库段有诱发地震的可能性,诱发最高震级为5 级,对坝址不会造成破坏性影响;金江街到朵美以上为松散岩库段,水库蓄水后也不致诱发地震;库尾玄武岩库段,诱发地震的可能性很小①中国地震局地质研究所.金沙江鲁地拉水电站工程场地地震安全性评价和水库诱发地震评价报告.北京:中国地震局地质研究所,2004.。

根据《中国历史强震目录(公元前23 世纪—公元1911 年)》[10]、《中国近现代地震目录(公元1912—1990 年MS≥4.7)》[11]以及云南省地震目录,自公元886 年至2017 年12 月鲁地拉水库 监测区(99.8127°~101.8173°E,25.3017°~27.1003°N)内发生了108 次M≥4.7 地震,其中4.7≤M<5.0 地震23 次,5.0≤M<6.0 地震63 次,6.0≤M<7.0 地震19 次,7.0≤M<8.0 级地震3 次。1515 年6 月27 日永胜西北红石崖的7级、1803 年2 月2 日宾川州城附近6级、1959 年3月30日宾川东北5.5级、1959年4月26日宾川北5级、1964 年2 月13 日 宾 川 拉 乌5.4 级、1964 年5 月3 日 宾川 东 北4.7 级、1992 年12 月18 日永胜果园、东龙潭5.4 级、1992 年12 月22日永胜河口、清水5.1 级、2001 年10 月27 日永胜涛源6.0 级、2006 年1 月28 日永胜宾川交界东风乡4.7 级、2009 年11 月2 日宾川5.0 级地震,均发生在程海—宾川断裂带附近,距坝址分别约57 km、55 km、25 km、12 km、37 km、35 km、26 km、28 km、22 km、0.23 km、25 km。距坝址最近地震是2006 年1 月28 日发生在永胜宾川交界的东风乡4.7级地震,该地震距坝址仅约230 m。近期最大地震为2009 年11 月2 日发生在宾川的5 级地震,该地震距坝址约25 km。研究区内发生了5 次M≥4.7 地震,其中4.7≤M<5.0 地震2 次,5.0≤M<6.0 地震2 次,6.0≤M<7.0地震1次,无M≥7.0地震活动。最大地震为2001年10 月27 日永胜涛源的6.0 级地震,该地震距坝址约22 km,距库岸约5 km,震中烈度为Ⅶ度。

根据云南和四川两省区域地震台网观测数据,1965—2017年鲁地拉研究区在49年期间记录到仪测小地震2.0≤M≤4.6 地震184 次,其中2.0≤M<3.0 地震151 次,3.0≤M<4.0 地震29 次,4.0≤M≤4.6 地震4 次,地震主要分布在程海—宾川断裂带附近,大部分地震距金沙江库岸0~3 km。从时间上分析,研究区范围内约每12 年会发生一次4.5级左右的有感地震。最近一次为2014年4月4日发生在库中段的永胜M4.2地震。

2 鲁地拉水电站蓄水前后地震活动分析

2.1 资料选取

鲁地拉水电站于2013 年6 月20 日开始蓄水。因蓄水前水库专用台网记录的时间较短,故选用了全国地震编目系统提供的地震目录作为补充,时间为2008 年1 月—2012 年1 月,范围为研究区ML≥0 地震142 次;鲁地拉水库专用台网产出的地震目录,时间为2012 年2 月至2017 年12 月,范围为研究区ML≥-0.8 地震2584次。将以上目录合并,根据蓄水时间进行分段统计,将蓄 水 前2008 年1 月1 日—2013 年6 月19 日研究区内的168 次地震,蓄水后2013 年6月20 日—2017 年12 月31 日研究区内的2558 次地震作为此次研究样本。

2008 年1 月—2017 年12 月研究区内共发生地震2726次,其中ML≤0.9地震1858次,1.0≤ML<2.0 地 震777 次,2.0≤ML<3.0 地 震78 次,3.0≤ML<4.0 地震11 次,4.0≤ML<5.0 地震2 次,无5.0级以上地震。最大地震为2014 年4 月4 日发生在库中段的永胜M4.2地震。

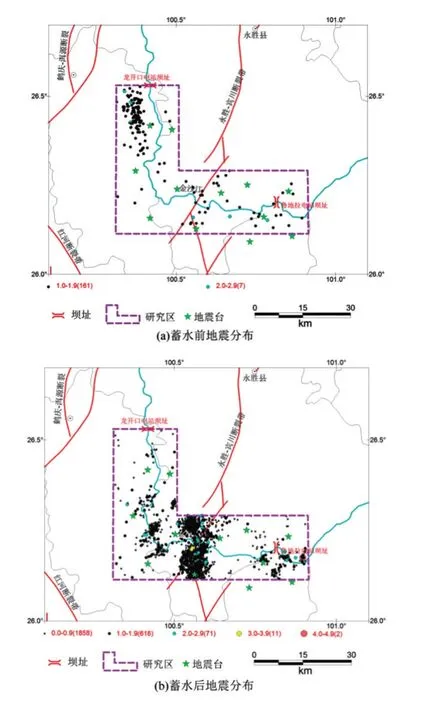

图1 鲁地拉水库研究区蓄水前后地震分布Fig.1 Earthquake distribution before and after the water storage in Ludila reservoir of the study area

2.2 蓄水前

蓄 水 前2008 年1 月1 日—2013 年6 月19 日近五年半的时间里,研究区内共记录到地震168 次,日均发生地震0.08 次,其中ML≤0.9 地震0 次,1.0≤ML<2.0 地震161 次,2.0≤ML<3.0 地震7次,无3.0级以上地震。最大地震为2013年6月10日发生在库尾的鹤庆ML2.8地震,震源深度约10 km,距坝址约59 km,距库岸约8 km。其它微震震源深度大部分为15 km 左右,表现为构造地震的特征。图1 为研究区蓄水前后地震震中分布,由图1(a)可知,蓄水前地震分布呈现为零散的自然分布,大部分地震分布在库尾段。

2.3 蓄水后

蓄 水 后2013 年6 月20 日—2017 年12 月31日近四年半的时间里,研究区内共记录到地震2558 次,日均发生地震2.34 次,与蓄水前相比地震频次有较为明显的增加,其中ML≤0.9 地震1858次,1.0≤ML<2.0地震616次,2.0≤ML<3.0地震71 次,3.0≤ML<4.0 地震11 次,4.0≤ML<5.0 地震2次,无5.0级以上地震。最大地震为2014年4 月4 日发生在库中段的永胜M4.2 地震,震源深度约10 km,距坝址约24 km,距库岸约1 km。蓄水后记录了大量ML≤0.9 地震,说明研究区监测能力较蓄水前大大提高。从空间上看,由图1(b)可知,蓄水后研究区内微小地震位置距库岸约0~5 km,震源深度大部分在0~10 km,约占地震总数的75%以上,符合水库诱发地震的“双十”特征。库坝区和库中段地震活动明显增多,尤其是库中段地震呈现为丛集分布,且沿程海—宾川断裂展布,此库段为碳酸盐岩库段,据鲁地拉水电站工程地质条件评价报告分析,此库段水库蓄水后存在诱发地震的可能性,预测水库诱发地震的震级为5.0级左右。

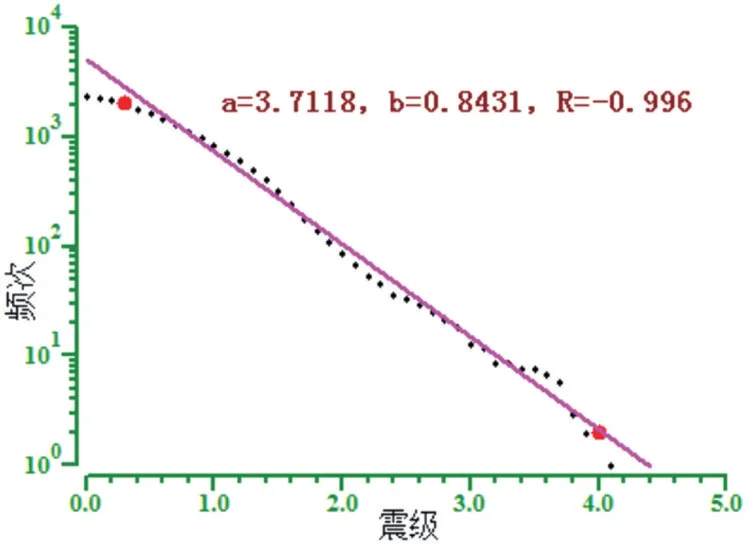

2.4 研究区b值及MC

利用2008年1月1日—2017年12月31日鲁地拉研究区地震目录,采用G-R 关系计算了在此期间鲁地拉研究区的b值,约为0.8431(图2),相关系数为0.996,相关程度较高,最小完整性震级MC约为0.5 级。与李涛等12]基于分区空间扫描研究云南地区b值分布特征里计算得到的此区域的b值平均值为0.805 相比,b值有所增大,可能与水库蓄水之后小震数量明显增加有关。

图2 研究区地震震级频次关系Fig.2 The relationship between earthquake magnitude and frequency in the study area

2.5 研究区地震活动与水位分析

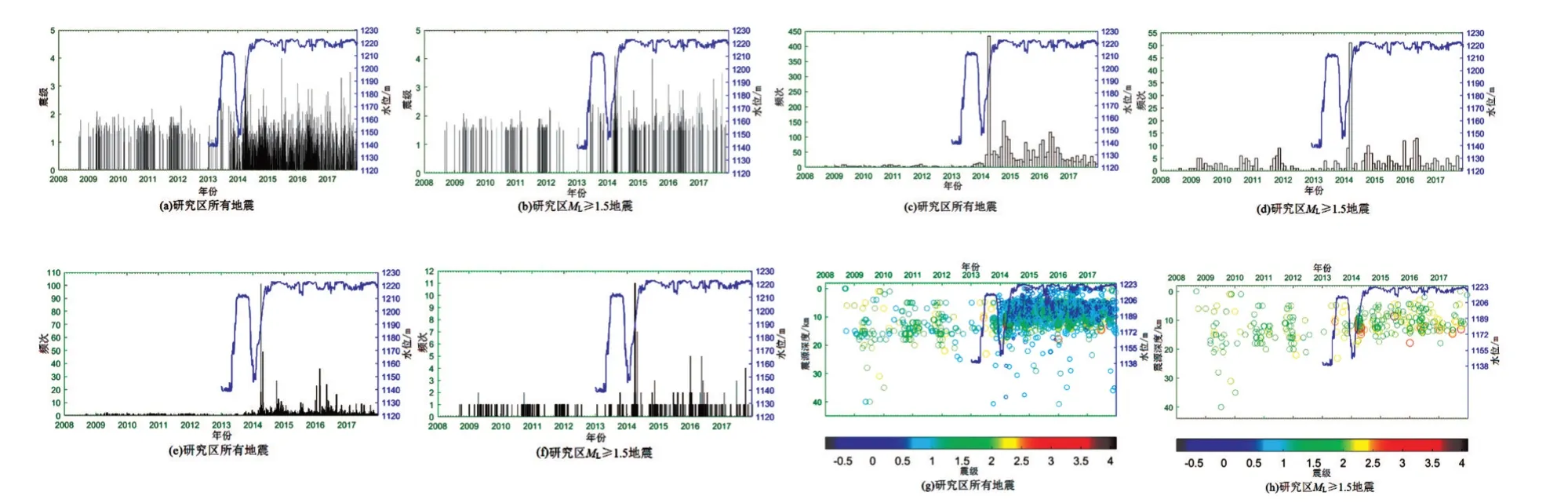

图3a、3c、3e 分别为研究区地震活动M-t图、月频度、日频度与水位时序变化。由图可见,蓄水前研究区内微小地震活动日均发生地震0.08 次,蓄水后研究区内微小地震活动较为频繁,日均发生地震2.34 次,日频度增加了近30倍。从水位曲线可知,从2013年6月19日开始蓄水,2013 年7 月蓄水至1210 m,维持此水位至2013 年11 月15 日,之后水位迅速下降,2014 年2 月6 日回落至蓄水前的水位,之后迅速上升,2014 年6 月3 日蓄水至1219 m,2014年8 月13 日蓄水至最高水位1223 m,2014 年6—8 月为汛期,之后一直维持在最高水位至2015 年6 月,之后进入汛期,有10 m 的落差,至2015 年8 月汛期结束后维持最高水位,2016年和2017 年的水位除了汛期有约10 m 的波动外,其余月份均维持在最高水位。从频度图可见,蓄水初期,2013 年6 月—2014 年3 月地震活动有所上升,但与蓄水前相差不大。2013 年11 月—2014 年6 月,水位先迅速下降至最低水位后又迅速上升至高水位,在迅速上升的中期地震活动频次大幅增加,2014 年4 月4 日在库中段发生M4.2 地震,最大日频次为当日的101次。随着水位的持续升高—降低—升高变化并维持在高水位,地震活动频次和强度相对稳定,经过三年半的蓄水及高水位,研究区内微小构造已达到相对的稳定,地震活动强度维持在ML3.0~4.0 左右的水平,较蓄水前有增强的变化,在汛期仍然稍有波动。由月频度图亦可知,2014 年3 月开始月频度开始增加,由蓄水前的不到3 次增加到70 次左右,最大月频次为2014年4月的433次。由此可见,研究区地震活动与水库水位变化有较为明显的相关性。

图3 鲁地拉研究区蓄水前后地震M-t图、月频度、日频度、震源深度分布与水位时序变化Fig.3 The relationship between M-t diagram,monthly frequency,daily frequency,focal depths distribution and the water level before and after water storage in Ludila reservoir of the study area

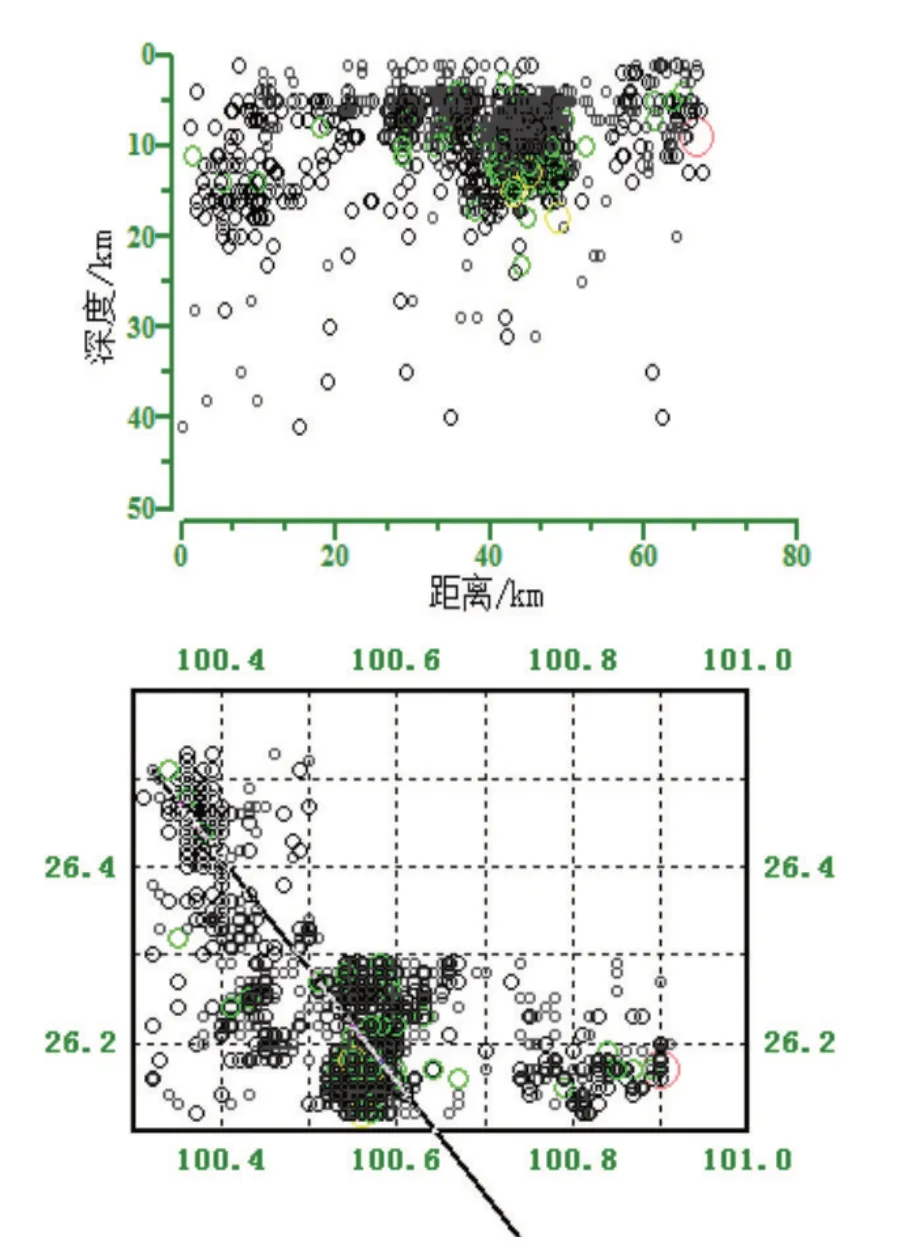

图3(g)为研究区地震震源深度分布。由图可见,鲁地拉研究区蓄水后地震震源深度在5~10 km 的地震数量明显增加,约占地震总数的53.64%,蓄水前仅为13.4%。蓄水前的地震震源深度主要在10~15 km,约占39.6%。由此可见,水库蓄水对研究区10 km 深度范围内的地震有显著影响。图4 为研究区地震震源深度沿剖面分布,由图可知,库尾段地震震源深度主要分布在10~20 km,库中段微小地震震源深度主要分布在0~10 km,库首段地震震源深度在5~15 km均有分布。

图4 研究区地震震源深度沿剖面分布Fig.4 Distribution of focal depths along profile in study area

2.6 ML≥1.5地震分析

鲁地拉水库专用台网库区的地震监测能力可达到0.5级,但区域地震台网的地震监测能力相对较弱。刘丽芳等[13]在云南地区地震目录最小完整性震级研究中计算得到,云南“十五”数字化台网建设阶段(2007—2011 年),台站数量由57 增加到63,云南省MC可达ML1.5 左右,如大理—丽江—盐源区MC可控制在ML1.0~1.5。为了更准确地对比蓄水前后地震活动情况,对研究区内ML≥1.5 地震进行分析。2008 年1 月—2017 年12 月 研 究 区 共 发 生ML≥1.5 地 震330 次,其中1.5≤ML<2.0 地震239 次,2.0≤ML<3.0 地震78 次,3.0≤ML<4.0 地震11 次,4.0≤ML<5.0 地震2 次。蓄水前共发生ML≥1.5 地震98 次,日均发生地震0.05 次,其中1.5≤ML<2.0 地震91次,2.0≤ML<3.0 地震7 次。蓄水后共发生ML≥1.5地震232次,日均发生地震0.14次,其中1.5≤ML<2.0地震148次,2.0≤ML<3.0地震71次,3.0≤ML<4.0 地震11 次,4.0≤ML<5.0 地震2 次。蓄水后日频次是蓄水前的2.8 倍。由图1b 可见,蓄水后的地震主要分布在库中段,程海—宾川断裂两侧。采用G-R 关系计算b值约为0.8052,与李涛等[12]计算得到的b值相同,属正常构造地震活动。从图3b、3d、3f 可见,蓄水后地震强度和频度均有所上升,但与蓄水前差异不是特别明显,并趋于稳定,但随汛期有微弱的变化。从图3h 可知,蓄水前10~15 km 深度范围内的地震占36.08%,16~20 km 深度范围内的地震占28.87%,蓄水后10~15 km深度范围内的地震占56.9%,16~20 km 深度范围内的地震占4.31%,蓄水前后地震均主要集中在10~20 km深度范围内,由此可见,蓄水后研究区ML≥1.5地震主要反映为构造地震的特征。

2.7 M4.2震群分析

双差地震定位是一种相对定位方法,该方法利用信号的走时差反演震源位置,能够有效地消除震源至台站共同传播路径效应,对地壳速度模型的依赖性相对较小。它是由Waldhauser 和Ellsworth(2000)提出[14],目前该方法已经被国内外地震学家广泛地应用到实际的地震定位中,并取得了很好的效果。

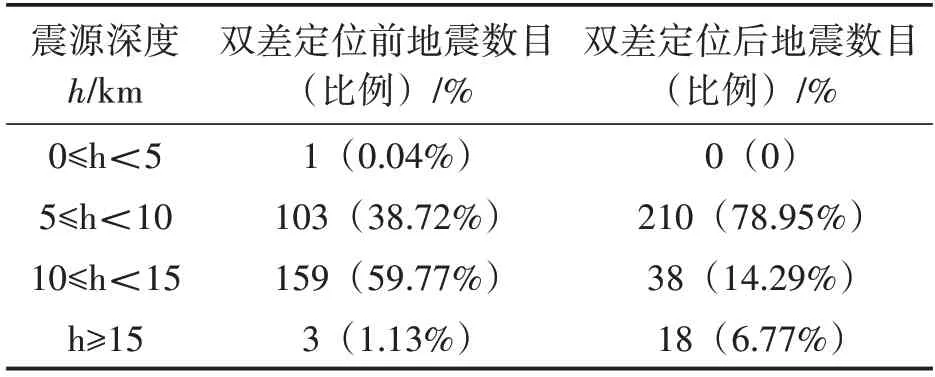

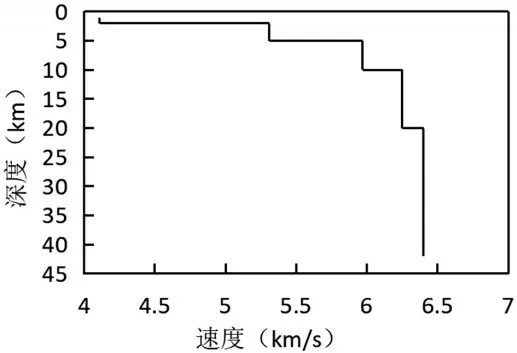

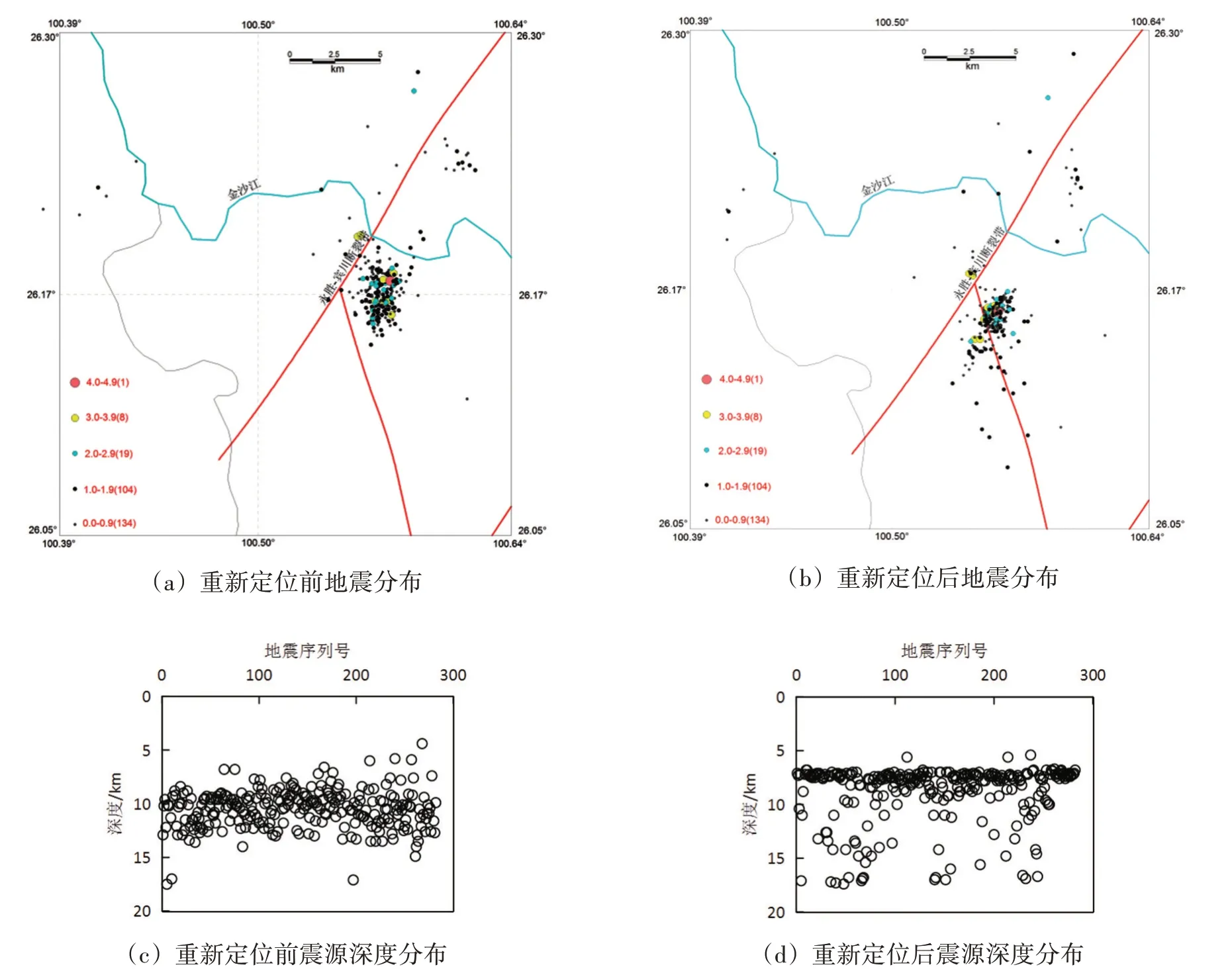

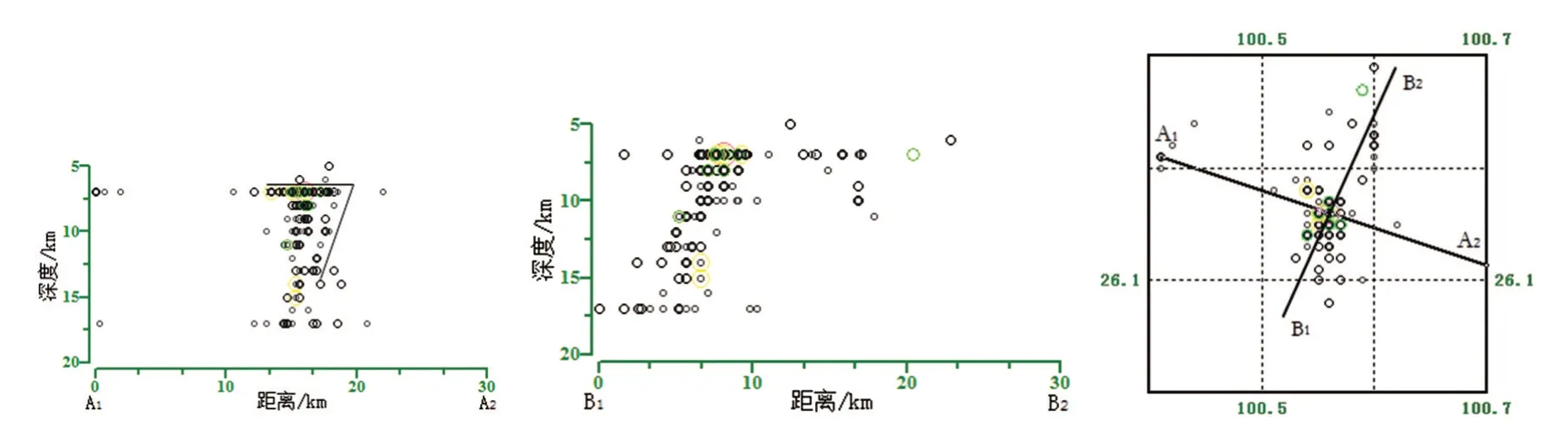

2014年3月28日10时—4月4日8时在云南省永胜县持续记录到微小地震,之后在2014 年4 月4 日9 时在库中段的永胜县发生M4.2 地震,距库岸约1 km。2014 年3 月28 日—4 月30 日鲁地拉水库台网记录到446 次地震,其中ML≥0.5地震282 次。为了更准确地研究其震源位置,采用双差定位方法对该段时间ML≥0.5 地震进行重定位,为了保证定位结果的可靠性,选择了4个以上台站定位的地震事件共266次。模型采用了吴建平等[15]计算得出的结果,如图5 所示。图6a、6b 为重新定位前后的震中分布,由图可知,重新定位后的地震在空间分布上有更为明显的成带性,并沿着程海—宾川断裂的走向展布。图6c、6d 为重新定位前后的震源深度分布,表1 为重新定位前后震源深度统计。由图6c、6d 及表1 可知,重新定位前的地震主要分布在10~15 km,占比为59.77%。重新定位后的地震主要分布在5~10 km,占比为78.95%,其中绝大部分震源分布在7 km 附近,没有随时间发生较大的变化,10~17 km 范围内也有零散分布。另外,重新定位后发现13~17 km 范围内地震较之前有所增加。

表1 双差定位前后震源深度统计(2014-03-28—2014-04-30)

图5 双差定位所用速度模型Fig.5 Velocity model used for double-difference location

图6 利用双差定位方法重新定位前后地震震中分布及震源深度分布Fig.6 Distribution of the seismic and focal depths before and after relocating by using double-difference location method

图7 地震震源深度沿A1-A2、B1-B2剖面分布Fig.7 Distribution of focal depths along profile A1-A2 and B1-B2

由图7 可知,地震震源沿A1-A2剖面在5~17 km 范围内均有分布,断层倾角约为70°,倾向南西,与安晓文等[9]结果基本一致。由地震震源沿B1-B2剖面的分布可见,断裂东北段较浅,向西南段逐渐加深,表明距离库岸近的位置浅源地震多,随着距离库岸位置增大,浅源地震逐渐减少,说明离库岸越远,水的渗透影响越小。

3 结论及讨论

鲁地拉水电站位于滇西北地震活动构造较为复杂的区域内,研究区内主要发震构造为距坝址最近距离约为18km的程海—宾川活动断裂带,此断裂带历史上最大地震为1515 年永胜西北红石崖的级。近期最大地震为2009 年11 月2 日发生在宾川的M5.0 地震,该地震距坝址约25 km。据历史地震统计,从时间上分析,研究区约每12 年会发生一次4.5 级左右的有感地震,最近四次分别发生在1975 年、1987 年、2001年和2014年。

通过蓄水前后对比分析可知,水库蓄水对研究区内地震活动影响明显,蓄水后日频次是蓄水前的30 倍,特别是记录了大量ML≤0.9 地震,其震源深度0~10 km 范围占83.64%,说明研究区监测能力较蓄水前大大提高,亦说明ML≤0.9 地震可能为水库诱发地震。蓄水前震源深度大部分为10~15 km,约占39.6%,蓄水后地震震源深度在5~10 km 范围内的地震数量明显增加,约占地震总数的53.64%,由此可见,水库蓄水对研究区10 km 深度范围内的地震有显著影响。经过三年半的蓄水及高水位,研究区内微小构造已达到相对的稳定,地震活动强度维持在ML3.0~4.0级左右的水平,但在汛期仍然稍有波动。

对ML≥1.5 地震进行分析可知,蓄水后日频次是蓄水前的2.8倍。蓄水后的地震主要分布在库中段,沿程海—宾川断裂两侧展布。蓄水后地震强度和频度均有所上升,但与蓄水前差异不是特别明显,并趋于稳定,但随汛期有微弱的变化。从震源深度分布图可知,蓄水前后地震均主要集中在10~20 km 深度范围内,由此可见,蓄水后研究区ML≥1.5 地震主要反映为构造地震的特征。

b值是震级-频度线性关系中的斜率,即变化比例。研究表明b值随时间与地区变化,以及与地震间的对应关系。每个地震活动区在一定时间内都有确定的b值,它随时间变化。本文计算了研究区内b值为0.8431。

鲁地拉水电站库中段为碳酸盐库段,程海—宾川断裂在此库段通过水库,具有发生地震的应力条件,从构造、岩性、以及程海—宾川断裂带的新活动性等综合考虑,此库段水库蓄水后存在诱发地震的可能性。蓄水后,研究区内发生的地震呈丛集分布,主要分布于此库段,并在水位急剧下降又急剧上升后,在库中段发生M4.2 有感地震。但从历史上看,研究区约每12 年会发生一次4.5 级左右的有感地震,此次有感地震发生时间虽与水库蓄水相关,但也可能是水库蓄水引起该库段的溶岩作用和断层活动共同触发了构造地震。