针刺联合疏经止痛膏治疗周围性面瘫的临床观察*

韩舒煜,李 飞,邱帅辉,谷 娜

(1.安徽中医药大学,安徽 合肥 230038;2.安徽中医药大学第二附属医院,安徽 合肥 230061)

周围性面瘫是因茎乳孔内面神经受风或寒冷刺激引起非特异性炎症引起的一种急性发作的单侧面颊筋肉弛缓性疾病[1],是临床上的常见病,春夏和秋冬交替之际多发,发病率呈逐年上升趋势。中医认为周围性面瘫患者多因机体正气不足,脉络空虚,卫外不固,风寒之邪乘虚侵袭,以致经气阻滞,经筋失养,经筋功能失调,筋肉纵缓不收而发病。治疗上宜扶正补虚、祛风散寒、温经通络为主[2]。中医常采用针刺、艾灸、电针、拔罐、中药等方式来治疗周围性面瘫[3]。西医对于本病的治疗主要是应用激素、抗病毒、神经营养、血管扩张剂等药物治疗,其主要是为了促进局部血液循环,以减轻面神经水肿,恢复面神经功能,最终达到改善临床症状的目的[4-5]。李飞主任医师近年在临床上采用针刺联合疏经止痛膏的方法治疗周围性面瘫,取得了不错的疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2021年10月—2022年10月于医院康复二科门诊及住院部收治的50例周围性面瘫患者,不限性别,并根据随机分组法分成治疗组、对照组,每组各25例,其中治疗组中男12例,女13例,年龄29~50岁之间,平均年龄(39.88±10.13)岁,病程3~12 d,平均病程(8.24±4.12)d,左、右侧发病分别为15例和10例;对照组中男14例,女11例;年龄在29~50岁之间,平均年龄(42.00±11.05)岁;病程为3~12 d,平均病程(7.48±4.46)d。左、右侧发病分别为13例和12例。2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2 诊断标准 中医参照第十版规划教材《针灸学》[6]诊断标准制定。(1)急性发作,出现一侧面部肌肉板滞、麻木、瘫痪,额纹减轻或消失,眼裂变大,口角向一侧歪斜,眼睑闭合不全。(2)其发生常与劳作过度、风寒或风热乘虚而入等因素有关。(3)部分患者初起时伴有耳后疼痛。

西医参照《神经病学》[7]诊断标准制定。(1)发病较急骤,常在数小时或数天内达到高峰,发病前多有熬夜、受凉、劳累等病史。(2)出现一侧面瘫,表现为一侧面部肌肉瘫痪,不能做皱额、皱眉等动作,眼睑闭合不全,鼻唇沟变浅或消失,口角歪向健侧,鼓气时患侧口角漏气。(3)起病初期可伴有耳内或耳后疼痛,轻重不等前驱症状。(4)四肢肌力、肌张力正常,颅脑CT或MRI未见病理改变。

1.3 纳入标准 (1)符合上诉诊断标准。(2)年龄10~65岁。(3)首次发病且为单侧面瘫。(4)病程在1~15d以内者。(4)患者自愿参加,并签署知情同意书。

1.4 排除标准 (1)由其他原因引起的继发性面瘫,如外伤、肿瘤、脑血管等。(2)心、肝、肾等重要脏器功能受损。(3)晕针、不能耐受针灸及中药外敷治疗的患者。(4)孕妇及哺乳期的患者。

1.5 治疗方法

1.5.1 治疗组 (1)针刺:选用患侧攒竹、鱼腰、四白、阳白、丝竹空、颧髎、下关、颊车、迎香、地仓、牵正,健侧合谷等穴位。根据面部肌肉瘫痪部位,可在病变局部重点治疗。操作方法:用75%的酒精局部常规消毒后,使用1寸或1.5寸的一次性无菌针灸针(天协牌针灸针:0.25 mm×25 mm、0.30 mm×40 mm,苏州天协针灸器械有限公司)针刺,攒竹、鱼腰透睛明、四白透鱼腰、阳白透鱼腰、颧髎透下关、地仓透颊车;丝竹空、迎香穴平刺、四白微向上斜刺、牵正穴向前斜刺、合谷穴直刺。若流涎严重可加承浆;耳鸣、而后疼痛加听会;外感风邪较重时,可加翳风、风池。针刺得气后,留针30 min,面部穴位不施行手法,周一至周六,1次/d治疗4周。(2)疏经止痛膏外敷:针刺得气后,在患侧避开针刺处用一次性压舌板或棉签均匀涂抹疏经止痛膏(李飞老师自制药膏),厚薄适中,约 0.2~0.5 mm,并用红外线灯照射。30 min后用干棉签按压取针,防止面部出血,再用纸片轻轻刮去药膏,擦净面部。周一至周六,1次/d,治疗4周。疏经止痛膏药物组成:威灵仙、片姜黄、花椒、赤芍、川芎、红花、炒川断、木瓜、土鳖虫、醋玄胡、桑枝、桂枝、蜈蚣、水蛭、鸡血藤、川牛膝、乳香、没药、葛根、伸筋草、羌活、麻黄。

1.5.2 对照组 予以普通针刺治疗,选穴、操作方法、治疗时间及疗程均与治疗组保持一致,并用红外线灯照射。

1.6 观察指标

1.6.1 H-B面神经功能分级[8]参照第五次国际面神经外科专题研讨会推荐的House-Brackmann(H-B分级)的量表标准进行分级。Ⅰ级:正常,各区面肌运动正常;Ⅱ级:轻度功能障碍,检查时可发现有轻度的面肌无力,皱额正常,稍用力闭眼完全,口角轻度不对称;Ⅲ级:中度功能障碍,患者出现明显的面肌无力,面肌挛缩或面肌痉挛,但并不严重。皱额减弱,用力后闭眼完全,口角轻度下垂;Ⅳ级:中重度功能异常,明显的面肌瘫痪,不能皱额,额纹消失,闭眼不完全,双侧口角不对称;Ⅴ级:重度功能异常,仅有轻微可见的面部运动,双侧面部不对称,皱额不能,闭眼不完全,口角轻微运动;Ⅵ级:面神经支配的区域完全麻痹,无面肌运动。

1.6.2 FDIS评分表[9]。该表是面部残疾指数(FDI)量表中与社会功能相关的评分,其分数越低越好。在治疗前、后各评分1次。

1.7 疗效标准 根据《中医病证诊断疗效标准》及H-B面神经功能分级制定:治愈:H-B量表测试评分Ⅰ级;显效:H-B量表测试评分Ⅱ级;有效:H-B量表测试评分Ⅲ级;无效:H-B量表测试评分Ⅳ、Ⅴ级:面瘫症状轻微恢复或基本无变化,患侧面肌及表情基本改善。总有效率=治愈率+显效率+有效率。

2 结果

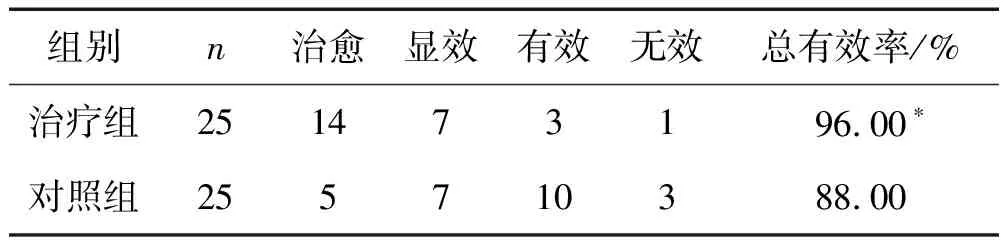

2.1 2组患者治疗效果比较 治疗组的总有效率高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 2组患者治疗效果比较 n(%)

2.2 2组患者治疗前后H-B量表分级比较 2组患者治疗前H-B量表分级比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。治疗4周后,1组治疗组H-B评级优于对照组(P<0.05),见表2。

表2 2组患者治疗前后H-B分级对比 n(%)

2.3 2组患者治疗前后FDIS评分比较 2组患者治疗前FDIS评分比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。治疗4周后,2组患者FDIS评分较前明显降低(P<0.05),且治疗组与对照组比较评分更低(P<0.05),见表3。

表3 2组患者治疗前后FDIS评分比较分)

3 讨论

面瘫可以定义为面神经功能下降,面神经是面肌的主要运动神经。现代医学认为面瘫是一种比较复杂且多发常见的疾病,需要多学科的诊断和系统的方法制定治疗方案,从而获得最佳结果。该病多由天气寒冷、细菌、感染病毒等引起。一般发病比较急,临床表现为患侧面部板滞、麻木、松弛,额纹减轻或消失,鼻唇沟变浅,露睛流泪,口角歪斜,不能做鼓腮、吹口哨等动作。同时还可伴有耳鸣、耳聋等中耳炎症状[10]。常规西医治疗以促进局部炎症、水肿消退,促进神经功能的恢复为主,一般应用一些抗病毒、营养神经、糖皮质激素、B族维生素等药物[11]。但以往临床上采用这些单纯的西医治疗,治疗效果往往差强人意[12]。除了药物治疗,金善杰等人在检索2011-2019年近十年面神经麻痹指南,发现越来越多的人提倡对面神经进行手术减压[13]。

周围性面瘫,中医又称“口眼歪斜、口癖”,是以口角向健侧歪斜,眼睑闭合不全为主症。李飞老师认为面瘫的发病多由感受外邪,风寒侵袭阳明、少阳两经致经气阻滞,筋脉失养,肌肉弛缓不收,故发为面瘫,针刺治疗上常选用阳明经和少阳经输穴,并配合合谷、风池等远端输穴。上方中攒竹、鱼腰、丝竹空、颧髎在眼部周围,有助于疏通眼部周围的气血,改善眼睑闭合,减轻口眼歪斜症状;阳白在瞳孔直上,眉上1寸,其下是额肌,可有效改善额肌运动功能,有助额纹恢复;四白在眼轮匝肌与提上唇肌之间,且布有面神经分支,可治疗口眼歪斜、面肌痉挛;地仓在口角旁0.1寸处,其下是面神经下颌缘支及其神经所支配下唇诸肌、颊车在下颌角前,咬肌分布处,针刺时可促进面部血液循环,缓解面部水肿[14],治疗口角歪斜;迎香可治疗鼻唇沟变浅;牵正穴属于经外奇穴,位于耳垂前0.5~1寸的压痛处,在咬肌中,浅层有耳大神经分布,深层有面神经颊支、下颌神经咬肌支分布,可治疗口歪。以上输穴为局部选穴,有舒经活络,理气活血之效,可调理面部肌肉。合谷是手阳明经上的输穴,在手背,根据“经脉所过,主治所及”的特点,它不仅可以治疗手部的局部病证,还可以治疗本经所过处的头面部病证,取“面口合谷收”之意,可调理阳明,疏通阳明经气血,使气血得以循经上养头面,肌肉得气血充养则运动功能渐复,瘫痪得起。风池、翳风均为少阳经输穴,且风池又是少阳与阳维脉的交会穴,主治一切外感风邪之证,可祛风通络止痛。全方共奏祛风通络,活血行气之效。面神经是一种混合神经,其功能主要是运动。面神经在腮腺内交织形成腮腺丛,从腮腺边缘放射出5支,支配面部表情肌,如额肌、眼轮匝肌、皱眉肌、耳前肌、颧肌、笑肌、口轮匝肌等。当面神经受损时,其支配的面部肌肉会出现活动异常,最常见的就是面瘫。以上大多数输穴在面神经分布的区域内,针刺时可有效的刺激面神经,促进其运动功能的恢复。研究表明,针刺可以有效提高机体细胞的免疫,起到抗炎的作用,从而可促进机体及病灶处的血液循环,促使神经功能的修复[15]。

疏经止痛膏中红花、赤芍、川芎、川牛膝、乳香、没药、鸡血藤、醋玄胡、片姜黄活血化瘀、行气止痛;威灵仙、木瓜、伸筋草、羌活可祛风散寒、通络止痛;桑枝、桂枝、葛根通经活络;花椒、麻黄温经散寒;蜈蚣通络止痛;土鳖虫、水蛭破血逐瘀。全方共奏祛风散寒、活血行气、通经活络之效。现代药理研究表明,麻黄的多种成分均有抗炎作用;桂枝中所含的桂皮油能够扩张血管,改善血液循环;葛根素、赤芍中丹皮酚等多元酚均能改善微循环,抗血小板凝聚;土鳖虫中的溶栓酶、水蛭中的水蛭素具有抗凝和溶栓的作用;桑枝、乳香、没药、醋延胡、木瓜、伸筋草以及川芎、葛根均有抗菌消炎的作用[16-17]。这些药物制成膏剂均匀的涂抹患处,经皮吸收后到达血液,加快面部的血液循环,可增强针刺的治疗效果。且药物不经口服直接从皮吸收,不仅可以避免药物对肝脏和胃肠道的损害、降低药物不良反应,还可以随时停止或延长给药,这都是药膏所具有的独特优点[18]。

由以上分析可见,相比于普通针刺治疗,针刺联合疏经止痛膏治疗周围性面瘫效果更好,可有效改善面部残疾指数,促进面部神经功能恢复,在实际治疗中推广及应用具有较大的潜力。但由于观察开展时间、条件等因素的影响,未能得到相应的实验室数据支撑,并且局限于样本容量不够完善,缺乏相应的大数据临床病例综合分析,因此关于联合治疗方法的进一步研究有待于后续的数据完善和临床病例治疗情况的持续追踪调查。