船舶行业CO2减排技术的应用与展望

吴 磊,李仁科,郑 卓,戴 菁

0 引言

众所周知,地球上之所以具有适合生命的环境温度,一方面是太阳辐射提供的能量,另一方面,更重要的是地球上拥有的独特的大气环境,尤其是以H2O、CO2、CH4为代表的温室气体带来的保温作用,使得地表平均温度能够保持在更舒适的14.85 ℃,而不是简单太阳辐射下的-18.15 ℃。在所有温室气体中,CO2在大气中的含量通常被认为对温室效应具备最关键的作用[1-3]。相比于工业化前,近几年温度快速上升,温度的持续上升可能导致一些地球系统指标发生潜在的气候突变或不可逆变化,将对地球系统以及人类社会与经济产生明显影响[4]。为了遏制全球持续变暖的趋势,各国政府纷纷提出了减排目标。其中2020 年初,欧盟率先立法确定了2050 年实现地区“碳中和”的总体目标。而在2020年9 月22 日,习近平在第75 届联合国大会上也正式给出了2030 年前力争实现碳达峰,2060 年前力争实现碳中和的目标。

目前船舶行业的碳排放总量约占全球的2%~3%,同时根据国际海事组织的估计,随着国际海运需求的增加,船舶行业整体碳排放的还将继续快速增在,预计达到2050 年,总的碳排放量将比2018 年增加50%。可见船舶行业面临极其严峻的减排压力。随着我国“碳达峰,碳中和”目标的提出,船舶行业的减排如何实现越来越为大家所关注。

1 船舶行业减排技术现状

船舶的排放来源主要来自于为船舶提供动力的船舶柴油机,因此若可以不再使用柴油机为船舶提供动力,则船舶的排放将几乎降为零。遵循这个思路,目前已有部分通过蓄电池驱动的船舶投入使用,如由连云港港口集团投资,并由中国船舶及海洋工程设计研究院设计的国内首艏纯电拖轮“云港电拖一号”。但是由于蓄电池的能量密度较低,且需要配备足够的充电基础设施,因此其应用局限性较大[5]。对于航行区域不固定,且装机容量较大的大型船舶而言,应用较为困难。因此若希望通过大规模的使用蓄电池来取代柴油机进而降低船舶行业的碳排放,目前来看可行性不大。

考虑到目前暂时无法找到替代措施来取代柴油机,因此必须寻找其他技术路线来降低碳排放。其中寻找替代燃料是目前的主攻方向。总所周知,柴油机产生的CO2来源于其化学能转换为机械能的过程。由于所使用的燃料均是化石燃料,因此柴油机在运行的过程中会产生大量的CO2。因此若柴油机可以使用替代燃料,则可降低甚至达到零排放的要求。

目前应用最为广泛的替代燃料就是液化天然气(Liquefied Natural Gas,LNG),根据挪威船级社(Det Norske Veritas,DNV)的统计,截至2022 年6 月,除LNG 运输船及内河船外,全球处于运营状态的使用LNG 作为燃料的海船共有312 艘。其中,渡船46 艘,油/化学品运输船39 艘,集装箱船39艘,海上补给船36 艘,原油运输船33 艘,拖轮18艘,滚装船17 艘,散货船13 艘,杂货船13 艘,剩余少数LNG 动力船为挖泥船、破冰船及车辆运输船等船型。LNG 作为一种替代燃料,其废气排放中NOx含量极低且几乎不含SOx,是一种非常清洁的燃料。但是LNG 的CO2排放量相比船用燃油仅减少20%~25%,再加上LNG 系统产生的甲烷逃逸问题,其降低温室气体排放的效力较为一般。

除此之外,甲醇作为一种替代燃料,也开始在市场内崭露头角。目前全球处于运营及处于在建状态的甲醇燃料船共56 艘,主要为集装箱船及油/化学品运输船。其中集装箱船共23 艘,油/化学品运输船共25 艘,采用的都是MAN 公司推出的低速甲醇柴油机。虽然Wärtsilä 改造的中速甲醇柴油机已在瑞典的“Stena Germanica”号渡轮应用多年,但是各大中速机主机厂均为生产成熟的甲醇燃料柴油机定型产品。直到近日,瓦锡兰研发的Wärtsilä 32甲醇发动机的才正式获得实船应用。

甲醇同样是一种绿色燃料,可以大大降低柴油机废气中的NOx及SOx。且相比LNG,其储存也较为简单,无需采用极低温进行储存,可常温储存在船上。同时甲醇和船用柴油一样是液态燃料,因此其燃料供应系统也更较接近于传统的燃料系统。除此之外,甲醇最大的优势是其可以通过CO2进行制造,因此虽然常规甲醇的碳排放相比船用柴油仅低约25%,但是若采用绿色甲醇,CO2排放量可降低约92%。然而,通过CO2制造的绿色甲醇价格过于昂贵,即使考虑工艺的进步与成熟,未来绿色甲醇的单位能源价格也为传统船用柴油的2 倍以上,这将极大地限制其应用的前景,进而限制其作为降低碳排放技术的应用潜力。

除上述替代燃料外,还有可实现零碳排放的清洁燃料,其中最为热门的是氨气及氢气。但是目前零碳燃料柴油机依然处于研发阶段,市场上暂时无可用产品。因此零碳燃料在短时间内投入使用的可能性不大。

综上所述,虽然已有不少清洁的替代燃料投入了实船使用,但LNG 及甲醇等替代燃料降低碳排放的能力是有限的。在现有的政策目标下,如此小幅度的降低碳排放是完全不足的。因此若想快速控制船舶行业的整体排放水平,必须选择更强的技术,在零碳燃料还无法投入使用的背景下,碳捕捉技术前景越来越为船舶界所重视。事实上,已有多家研究机构,如联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)和(International Energy Agency,IEA)都已明确了,若不采用碳捕捉技术,则无法完成当前目标[6-7]。

2 碳捕捉技术介绍

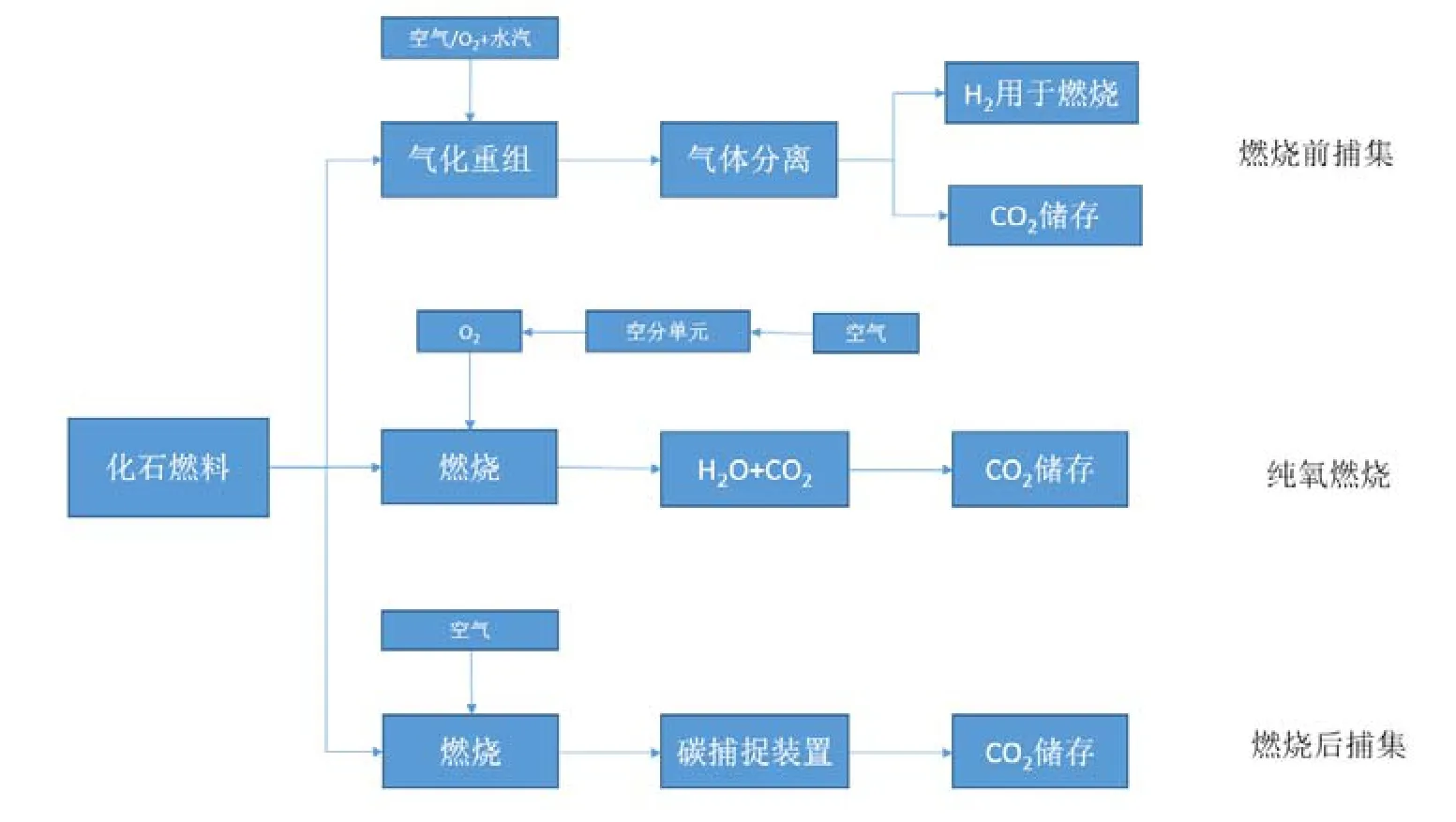

碳捕捉技术即是将CO2从排放源中分离并捕集的技术,该技术已在陆上电站,化肥及油气生产等行业成功应用,全球范围已有数十个项目处于运营状态。目前碳捕捉技术主要有3 种技术选择,即燃烧前捕集,纯氧燃烧和燃烧后捕集。

图1 碳捕捉技术路线

燃烧前捕集是通过对化石燃料进行预处理,将其分解为H2及CO2。然后将CO2收集,并将H2作为发动机的燃料使用。对于船舶业而言,该方案实际上是采用的替代燃料的方案,分离过程由化工行业完成,无需船东参与。其与其他制氢方案如电解水制氢等并无本质区别,只存在成本与工艺方面的差别。但是如前所述,船舶柴油机还无法使用H2,因此该技术路线目前尚无法应用于船舶行业。

纯氧燃烧是通过分离空气中的其他组分,将氧气提取出来然后供化石燃料进行燃烧,此时燃烧后主要产物为CO2和H2O,因此只需简单的冷凝处理,即可将CO2提取出来。但是该技术路线最先面临的问题就是氧气的来源问题。理论上可以通过膜分离系统直接分离空气中的氧气来提供燃烧所需的氧气,但是柴油机燃烧所需的氧气量是十分巨大的,目前的分离系统难以满足柴油机的实际所需。其次富氧燃烧的燃烧速度极快,若不控制燃烧进程,气缸内的压力可能上升过快,无法稳定运行,因此还需要对柴油机的设计进行改进,引入大比例的废气再循环系统[8]。以上问题均需对船舶系统及柴油机设计进行大范围的调整,目前应用前景较低。

燃烧后捕集即通过对柴油机的燃烧废气进行处理,直接捕集其中的CO2。该技术所需的改造范围较少,只需在柴油机的排气管上安装捕集装置即可。目前船舶行业为了应对SOx及NOx排放,均是采用在柴油机排气管上安装处理装置的方式来应对,因此采用该方式,可行性较高。且该方案也已有数个陆上项目采用,有成熟技术可以转化为船舶产品。因此燃烧后捕集对于船舶行业而言,是最具实用可能性的技术路线。

3 船舶行业应用碳捕捉技术的困境

3.1 缺少成熟商业产品

目前船舶行业应用碳捕捉技术最大的困境就是商业化的产品较少,目前全世界范围仅位于荷兰的Value Maritime 可提供成熟的碳捕捉产品。为了便于安装,其设备采用模块化的方式提供,且为了提升经济性,其并不仅是用于碳捕捉,还兼具废气洗涤塔的功能,可以使废气满足排放控制区对于SOx排放的要求。因此船东在采用该设备后,依然可以使用低价的高硫燃油来提升船舶运营的经济性。

虽然目前还没有其他厂家可提供成熟产品,但是由于碳捕捉是目前唯一可以迅速控制船舶行业碳排放的技术手段,因此船舶行业已有不少公司正在进行技术攻关。在2021 年三菱造船株式会社在“Carbon Capture on the Ocean”项目中已经开始了海上二氧化碳捕获系统样机的测试。该二氧化碳捕获系统样机安装在川崎汽船(中国)有限公司营运的电煤运输船“Corona Utility”上。通过实船的验证测试,可以评估该系统的安全性和可操作性,最终目标是开发出一种基于船用的紧凑型CO2捕集装置。除此之外海外一些创业企业也将目光转向了这个市场前景广阔的领域,总部位于英国伦敦的碳捕获技术初创企业Seabound 已获得融资,并将其用于开发船舶的碳捕捉装置原型机。

国内不少船舶配套企业也在积极投身该领域,中国船舶集团有限公司第七一一研究所与江南造船(集团)有限责任公司达成合作协议,对超大型液化气船(Very Large Gas Carrier,VLGC)船型进行碳捕捉系统设计,而中国船级社将提供相关标准规范及审图服务。除此之外,海德威科技集团(青岛)有限公司自主研发的船舶碳捕获与封存系统也在2022 年7 月正式取得由DNV 船级社授予的原理认可证书,进入商用市场的成熟碳捕捉设备越来越多。

3.2 设备运营成本高

油气行业气候倡议组织(Oil and Gas Climate Initiative,OGCI)与瑞典油船船东Stena Bulk 在2020年10 月共同启动了一项针对船用碳捕捉系统的可行性研究。在捕获率为50%的情况下,船用碳捕捉系统的资本支出总额(Capital Expenditure,CAPEX)约为2 000 万欧元,每年的运营支出约为93.84 万欧元。在捕获率为90%的情况下,资本支出总额将上升至2 800 万欧元,每年运营支出将达180.84 万欧元。由此可知,碳捕捉系统的初始投资及后续的运维费用均较高。

同时根据现有的减排目标,并不需要船舶将CO2排放降至零,在现在的排放量的基础上降低25%~30%即可满足要求。因此为了便于船东对减排技术进行对比,该报告假设若在12 年周期里稳定捕获船舶的30%碳排放量,其需要花费1 850 万美元,相当于捕获每吨CO2需要175 美元[9]。

不过由于现在仅荷兰Value Maritime 在2021 年开始陆续有实船业绩,因此以上研究均是理论性研究,不准确性可能较大。但是由于碳捕捉技术在陆地上的应用已经较多,尤其是在煤炭发电业,其中已有数个项目处于运营状态,因此已有不少研究数据已公布。根据国内现行的示范项目的成本及能耗统计数据,电力及水泥行业净减排成本分别为(300~600)元/吨和(180~730)元/吨[10]。魏世杰等[11-12]根据国内燃煤电厂的数据,利用学习曲线模型分析和预测了燃煤电厂应用碳捕捉技术时电力平价上网所需的碳价水平。根据其研究结论,即使考虑技术进步等因素,到2030 年碳价也需要到(136~189)元/吨,煤炭发电厂才可在采用了碳捕集技术后,实现电力的平价上网。然而目前全国统一碳市场的碳价仅在约60 元/吨,可见碳捕捉系统距离达到盈亏平衡依然有很大差距。

相比于陆上的碳捕捉系统所具有的规模效益,可以预见船舶上应用的碳捕捉系统的经济性可能更差,这将成为船东应用碳捕捉技术的最大障碍。

3.3 C O2外输问题

理论上,1 t 柴油完全燃烧可产生3.1 t CO2, 这意味着在采用100%捕获率碳捕捉系统的情况下,随着CO2捕集的进行,船舶本身要承受额外的CO2质量。对于货运船舶而言,这将影响其装货量,进而影响其经济性。对于海工平台而言,由于长期在外海作业,外输问题较为复杂。

以烟台中集来福士海洋工程有限公司建设的“蓝鲸2 号”海工平台为例,其装有8 台5 530 kW主发电机组,单台发电机组1天需消耗24.5 t柴油,这会产生76 t CO2。假设“蓝鲸2 号”海工平台平均每天需运转3 台发电机组,平台在日常运营期间,每天就要产生228 t CO2。若将其全部储存在平台上,则会显著增加平台载重量。因此,及时外输捕获的CO2是影响该平台应用前景的重大影响因素。

在陆上的碳捕捉项目中,捕集的CO2大都采用管道外输,少量通过公路罐车和铁路运输。对于船舶,由于其时刻处于运行的状态,因此不可能通过固定管路进行外输。若通过CO2运输船进行外输,则成本较高。对于海洋平台,虽然许多海洋平台是定点作业,但其远离海岸,若为其专门修建一条海底输送管路,代价过于昂贵。若采用CO2运输船,则面临的问题与普通货运船舶相同,需要CO2运输船频繁来回运输,成本较为高昂。综合考虑以上因素,未来船舶碳捕集系统应考虑直接采用海洋封存。

海洋封存有2 种潜在的实施途径:1)经管道将CO2注入并溶解到水体中;2)经由固定的管道将CO2注入深度3 000 m以下的海床上,并将其沉淀。对于货运船舶而言,第一种方式较为可行,可在捕集的同时将捕集到的CO2溶于海水中,不会给船舶本身带来额外负重,也无需配备过长的管道。对于海洋平台而言,第二种方式则更合适,因为许多海洋平台都是在深水区作业,有采取该方式的必要条件,且该方式也可以更好的封存CO2,减少其重新挥发至大气的比例。

但是海洋封存对环境及生态的影响还未有系统性的研究,目前应用不广,最终能否采用还需通过研究进行确认。

3.4 碳捕捉系统未建立规范体系

事实上,CO2作为灭火剂在船舶行业已经应用多年。在CO2灭火系统中,CO2均是在常温状态下通过高压气瓶存储在船上的CO2间内。船级社对于整套系统均建立了完善的规范,包括了产品的质量检验,系统的布置及设计要求等等。但对于碳捕捉系统,目前船级社均缺乏相关的规范体系,尤其对于捕获后的CO2如何存储及运输的问题[11]。

由于CO2无色无味,且过量吸入会导致船员窒息,故其是一种比较危险的气体。船舶业已发生多起由于CO2灭火系统泄漏导致的重大事故。碳捕捉系统将在船舶上持续生产并储存大量的CO2,其危险性还高于CO2灭火系统。因此,急需船级社建立相应的规范体系,既可消除系统的安全隐患,也可对船东和设计院进行技术指引,鼓励相关系统在船舶行业的应用。

4 结论

在目前的减排目标背景下,想要实现船舶行业的快速减排,最为可行的技术是碳捕捉技术。其中燃烧后捕集由于对船舶现有设计的影响最小,因此可行性最高。但是目前其可用的商业化产品较少,应用的成本较高,捕获后的CO2外输困难,且无相应的规范系统供业界参考。这些客观因素的存在均限制了该技术在船舶行业的应用。

在以上障碍中,使用成本过高可以说是碳捕捉技术应用的最大的障碍。对于船东而言,成本是时刻均需要关注的关键指标,以目前的碳价而言,船东是难以下定决心采用碳捕捉技术来降低碳排放的。事实上,从过去的船舶行业环保发展来看,政策一直是核心推动力。不论是NOx、SOx减排以及压载水的处理要求,均是通过强制性的法规才得以推动。在政策所建立的强制性需求之下,大量的设备得以进入市场,船级社的规范也得到了快速的建立,使得相关产业获得迅速的发展。因此碳捕捉技术若想在船舶行业的获得较快速的应用及发展,政策的推动是必不可少的。