考虑特殊场景的客滚船撤离分析

付翯翯,俞 剑,巴雅尔图,陈 登

0 引言

随着人们对美好生活需求的日益增长,沿海观光和海上旅游成为新兴的娱乐项目,客船作为新兴产业的载体,也受到了船舶市场极大的关注。区别于货船粗放型的设计和建造模式,客船强调建造的精细和协同,设计上更是对生命财产安全提出了极高的要求。

海事安全委员会(Maritime Safety Committee,MSC)于2016 年5 月通过通函MSC/Circ.1533[1],发布了最新的客船撤离分析指南,对客滚船和2020年1 月1 日之后新建的客船生效。该指南参考建筑行业较成熟的疏散分析经验,制定了火灾危害时船舶上典型场景的模拟方法,为船舶设计人员提供了评估撤离的依据。使设计人员在设计阶段,可以通过修改逃生路线、改善拥堵点等方式来优化撤离时间,保障船上人员的生命安全。

本文针对某系列客滚船,基于MSC/Circ.1533提出的简化撤离分析方法,将撤离分析中的设计以及遇到的问题进行详细阐述。

1 简化撤离分析原理

通函提供了简化和高级2种撤离分析方法[1]。虽然随着船舶的复杂性增加,很多设定难以全部应用在简化撤离方法中,如乘客年龄、性别、身体状况的区分,舱室档次和环境优劣的区分,甲板数量和楼梯数量等[2],但输入参数繁多,计算工作量较大。在船舶设计中,简化撤离分析方法以其计算快速和简便的优点,可在设计初期固化逃生路线,并对预期的撤离性能提供定量的评估。因此,本文采用简化撤离分析方法评估某客滚船的撤离性能。

1.1 假定

假定所有乘客和船员同时通过主逃生通道撤离且互不干扰,人员移动不受火灾烟尘影响,但考虑人员逆流产生的影响并保留一定的安全系数。在火灾发生时,认为船员可立即在撤离点做好协助乘客撤离的准备工作。该假定不考虑船舶运动和倾斜对人员运动状态的影响。

1.2 考虑的场景

主要需要考虑3 种工况:1)基本撤离情况,包括工况1(夜晚)和工况2(白天);2)次级撤离情况,包括工况3(夜晚)和工况4(白天);3)特殊撤离情况,工况5(开敞甲板)和工况6(登乘甲板)。

设计人员依据这些场景设计逃生路线,并采用人员流动网络图的方式计算撤离时间,将走廊和楼梯假定为管道,门假定为阀,人流假定为水流。

1.3 性能标准

简化撤离分析方法中,评估客滚船撤离能力的计算公式为

式(1)和式(2)中:R为反应时间,白天为5 min,夜晚为10 min;T为移动时间;E为登乘时间;L为下水时间;n为最大允许撤离时间,n=60 min;一般假定(E+L)=30 min。

如图1 所示,反应和移动时间与登乘和下水时间有部分重叠。在重叠时间内,先到达登乘点的人员会快速进入救生设备撤离船舶,不需等待全员聚集在登乘点后再撤离。

图1 性能标准

1.4 移动时间计算

简化撤离分析计算中最复杂的是移动时间的计算,移动时间是不同区域的乘客通过甲板、楼梯到达最近的集合站的时间之和,其计算公式为

式(3)和式(4)中:tI为理想状态下人员从逃生通道到集合站的最长移动时间;γ为安全系数;δ为逆流系数;tDeck为人员从所在区域到楼梯入口的时间;tStair为人员经过楼梯的时间;tAssembly为人员从楼梯出口到集合站入口的时间;tF为该区域人员流动的时间。

一条通道的移动时间计算流程见图2。图2中转换处表示走廊、门或者楼梯出口与下一个走廊、门或者楼梯入口的承接区域,在转换处应满足入口计算总流量和出口计算总流量相等。

图2 移动时间计算流程

2 典型的简化撤离分析

首先对某客滚船进行基本撤离分析的夜晚场景进行计算,选取3号主竖区9 甲板(M3D9,后同)的布置计算。在简化撤离计算中,R、E和L均容易得到,本节重点对移动时间的计算进行介绍。

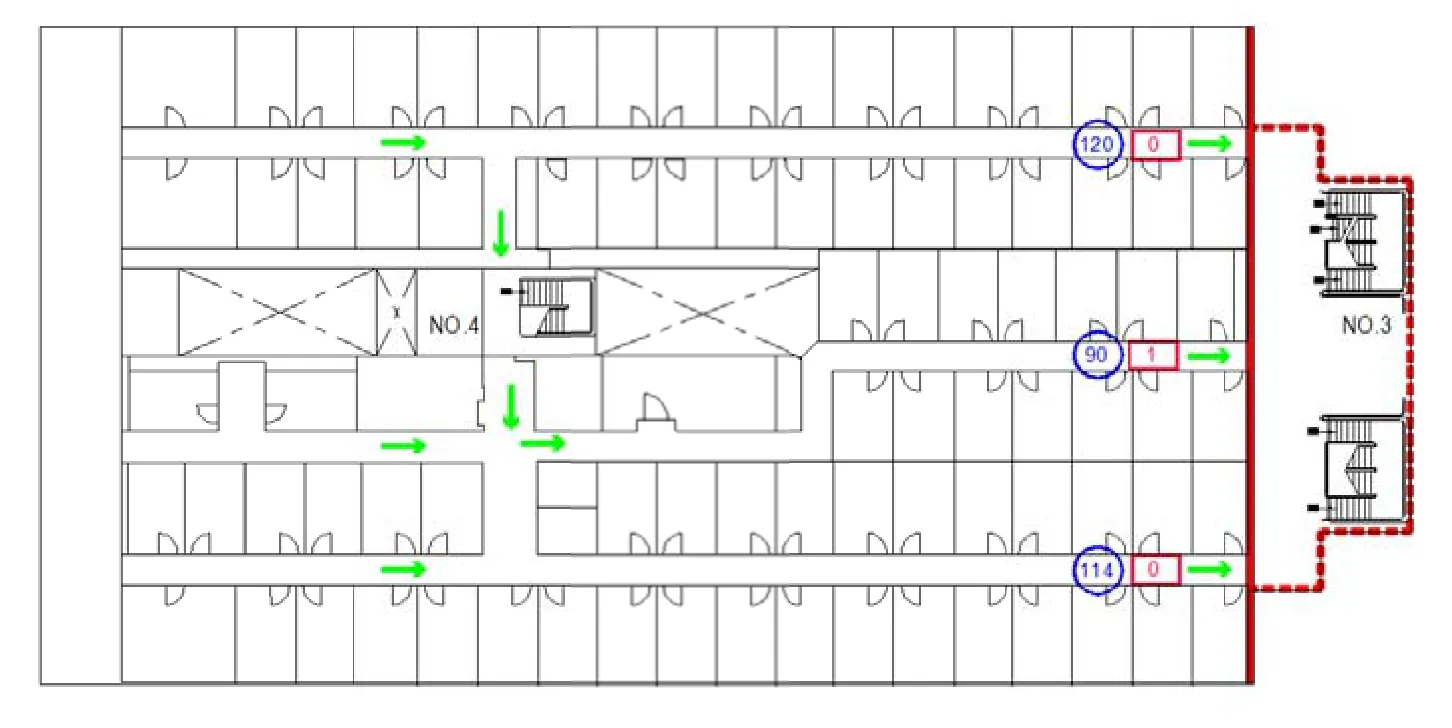

2.1 逃生布置和人员流动网络图

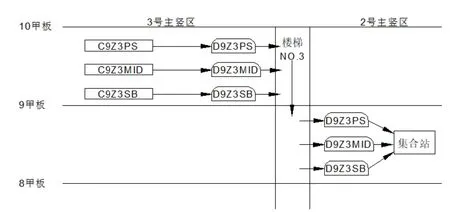

本船分为3 个主竖区(主竖区1~3)和3 个水平区(甲板7~9),共有9个计算区域,2个集合站位于M2D8和M1D7。计算中涉及到的楼梯有2个,4号楼梯位于3 号主竖区,3号楼梯以梯道环围的形式被2号和3号主竖区共用,登乘甲板位于M2D8。M3D9逃生布置图见图3。根据逃生布置图设计撤离路线,并将其简化为人员流动网络图,见图4。

图3 M3D9 逃生布置图

图4 人员流动网络图

2.2 初始条件

撤离分析的初始条件为人员的初始分布和逃生通道的面积。根据逃生布置图,可量取楼梯、走廊和门的净宽WC和长度L,即可获得逃生通道的面积。参考国际消防安全系统规则第13 章,可通过每个区域内人员数N,得到单位面积的人数,即为人员的初始密度D。根据MSC/Circ.1533给出的初始密度对应的初始特定流量FS和初始人员流速S的关系,可计算流量FC,逃生通道参数和人员初始分布情况见表1。

2.3 转换点计算

转换点是计算移动时间最容易出错的部分,即判断入口总流量和出口总流量相等,其相关计算见表2。最大特定流量FSmax为规范给出的极限值,用来判断计算得到的特定流量FS-in是否超过极限值,由此判断是否存在拥堵现象,并确定最终的流量和人员流速。当最终流量和初始流量之差大于1.5 人/秒时,表示该处产生拥堵。当初始密度大于3.5 人/平方米时,表示人员密度较大,也视为存在拥堵问题。转换点计算需要根据逃生路线判断承接区域,计算时应对设计路线认知清晰。当设计路线改变时,转换点会相应发生改变,转换点计算需进行相应调整。

2.4 确定移动时间

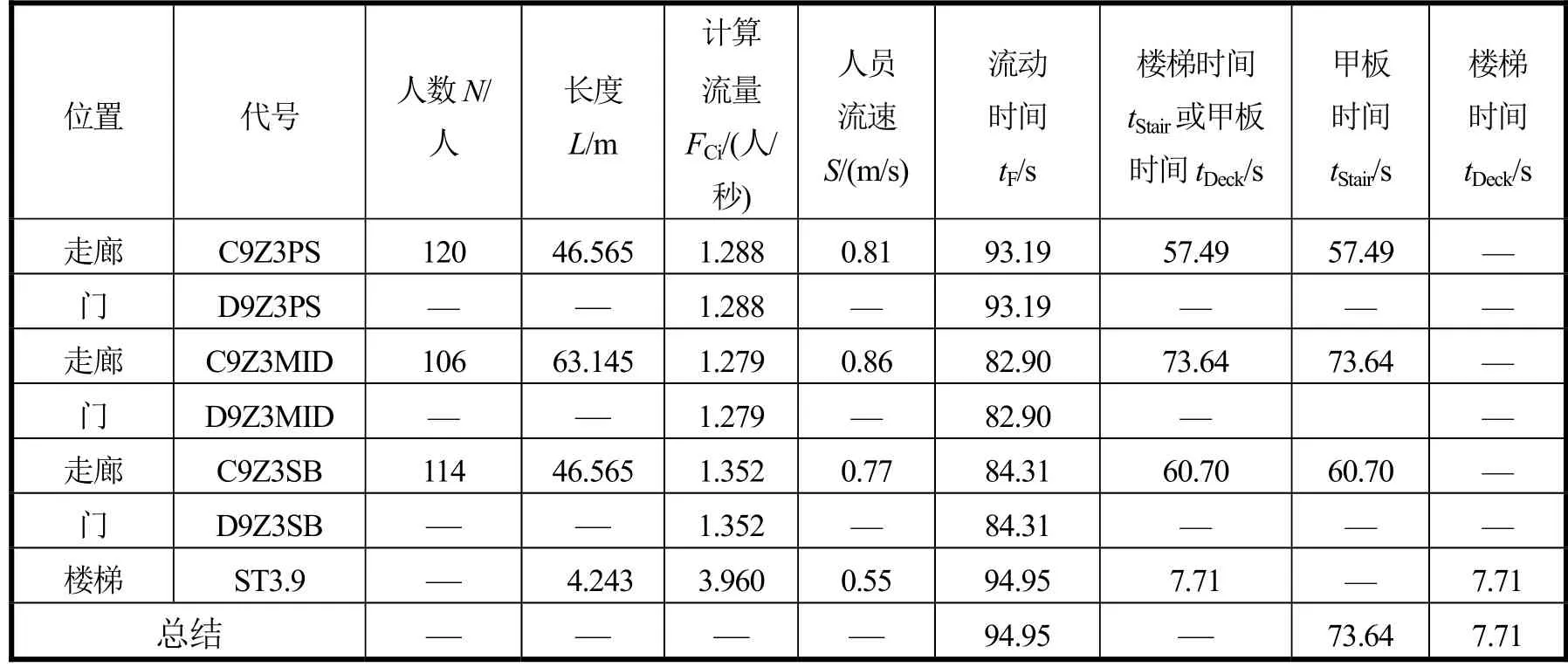

转换点计算得到人员速度后,即可求得该区域的每个楼梯和走廊的流动时间tF,根据通道的长度和速度求得经过楼梯时间tStair或所在区域到楼梯入口时间tDeck,最后总结出该区域最长的流动时间,计算结果见表3。表3 描述的逃生路线为M3D9 区域人员通过走廊进入3 号梯道,再下到8 甲板梯道间。该路线计算得到的流动时间tF=94.95 s,tDeck=73.64 s,tStair=7.71 s。

表3 M3D9 人员逃生通道时间计算

M3D9 区域人员的完整逃生路线如下:先通过走廊进入3 号楼梯,再下到8 甲板梯道间,随后穿过门进入M2D8 区域(集合站)。而其他区域使用3号楼梯进入M2D8集合站的人员同样需要穿过门进入M2D8 区域。因此,进入M2D8 区域的门是各区域人员流入集合站的重要转换点。抵达集合站的流动时间tF=154.49 s,tStair=0,tDeck=0。

由于M2D8 就是集合站,故从楼梯出口到集合站时间tAssembly=0。而人员流动、经过甲板和梯道移动时间应选取各区域中最大时间,分别为tF=154.49 s,tDeck=73.64 s,tStair=7.71 s。由此得到最长移动时间tI=235.84 s。

计算移动时间T还需要考虑安全系数γ和逆流系数δ,在基本撤离算例中,γ=2,δ=0.3。因此,经过3 号梯道撤离的人员移动时间T=543.43 s。

2.5 总撤离时间计算

本算例为基本撤离计算的夜晚场景,因此反应时间R=10 min,登乘时间与下水时间(E+L)为30 min,移动时间为542.43 s。总撤离时间1.25(R+T)+2/3(E+L)=43.8 min,计算的撤离时间小于60 min,认定该撤离路线可满足人员安全撤离要求,设计可行。

3 特殊场景的简化撤离分析

除典型算例外,计算中还需要考虑次级撤离算例和特殊场景。已有文献[3-5]主要介绍基本撤离计算,很少提及非典型算例的简化撤离分析,然而特殊场景才是主要影响撤离时间是否满足要求的因素,是撤离计算中需要重点分析的场景。本文在典型案例的基础上,基于2 条客滚船的逃生布置,分别介绍次级撤离情况、登乘甲板情况以及开敞甲板的情况。

3.1 次级撤离案例计算

次级撤离情况也分为夜晚和白天这2 个场景。针对各区域到集合站的多条撤离路线,规范只要求考虑人员移动时间最长的主竖区撤离情况,此时初始人员分布沿用基本撤离计算方法。规范对次级撤离情况还提出了以下2 种场景:

1)场景1,模拟在主竖区中容纳最大容量的完整梯道不能使用的情况。

2)场景2,与该主竖区相邻的主竖区有50%被迫进入该区域,并前往相关集合站。应选择相邻主竖区人员最多的进行计算。

对于客滚船,在计算时必须考虑场景1。

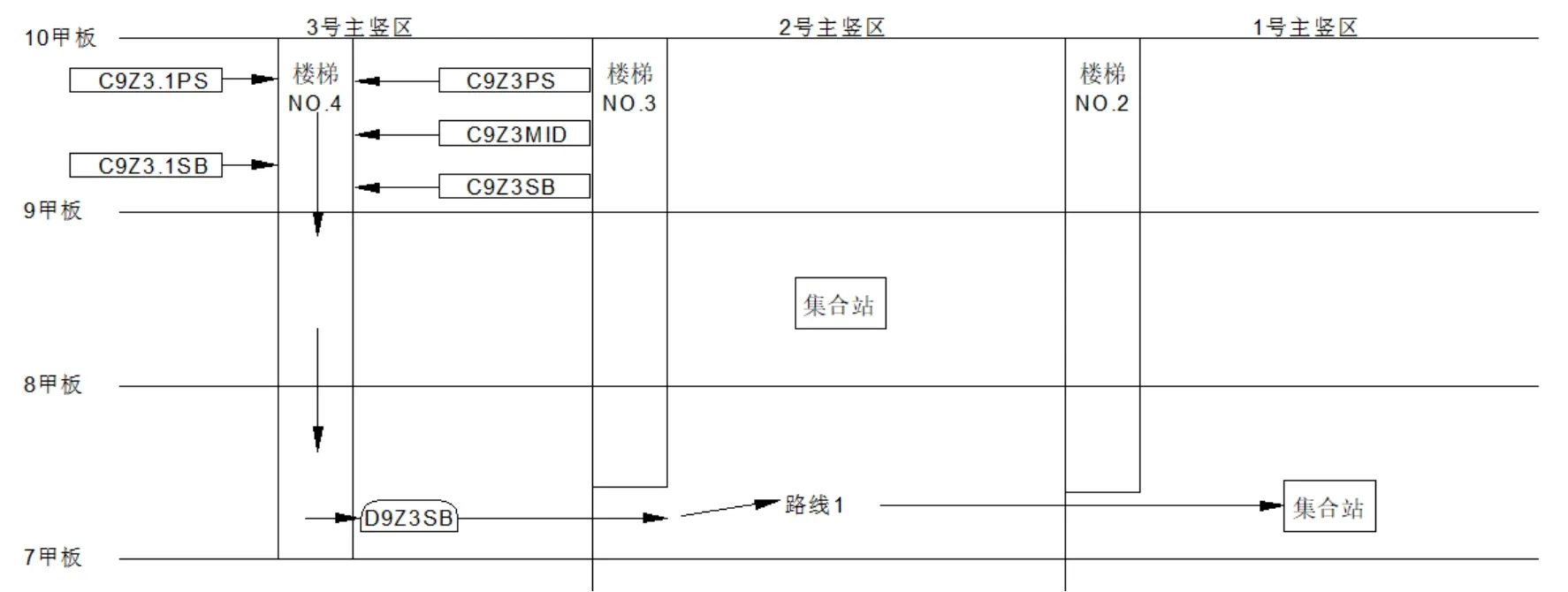

已知3 号梯道为容量最大的梯道,因此在次级撤离计算时应假定该梯道发生火灾时不能使用,此时人员不能直接通过3 号梯道从3 号主竖区进入位于M2D8 的集合站,移动路径应调整为M3D9 区域的人员通过4 号楼梯撤离到M3D7,再横穿7 甲板到达艏部的集合站。次级撤离路线的人员流动网络图见图5。在次级撤离计算时,安全系数γ和逆流系数δ分别取1.3和0.3,计算移动时间T=1 212.56 s,总时间为57.76 min。

图5 次级撤离路线的人员流动网络图

需特别注意的是,在计算移动时间时,应保证不重复不遗漏。人员从4 号楼梯下到7 甲板的路线为:从楼梯出口横穿7 甲板到船首的集合站,如使用梯道出口到集合站的移动时间tAssembly表示该段时间,则不需要重复计入人员在7 甲板上的移动时间tDeck。

3.2 登乘甲板案例计算

登乘甲板情况考虑集合站和登乘甲板分离的场景,规范要求应计算人员从集合站到登乘甲板的时间,并将该时长计入(E+L),人员在登乘甲板进入逃生设备的拥堵对时间的影响应计入时长。此场景中,假定所有人员在船员的指引下有秩序的撤离。

如果撤离的移动时间T过长,超过了1 320 s(夜晚)或者1 620 s(白天),使用前文假定的登乘和下水时间(E+L)=30 min,可能导致总时长超过60 min。为保证计算满足规范要求,除调整逃生路线以及走廊、梯道的设计参数外,还可以单独计算E和L,使(E+L)小于30 min。根据规范要求,满足以下3种情况之一的,可将(E+L)分开计算:

1)拥有相似船型和相似撤离系统的实船数据。

2)拥有采用逃生设备撤离的模拟数据。

3)拥有厂家提供的数据。

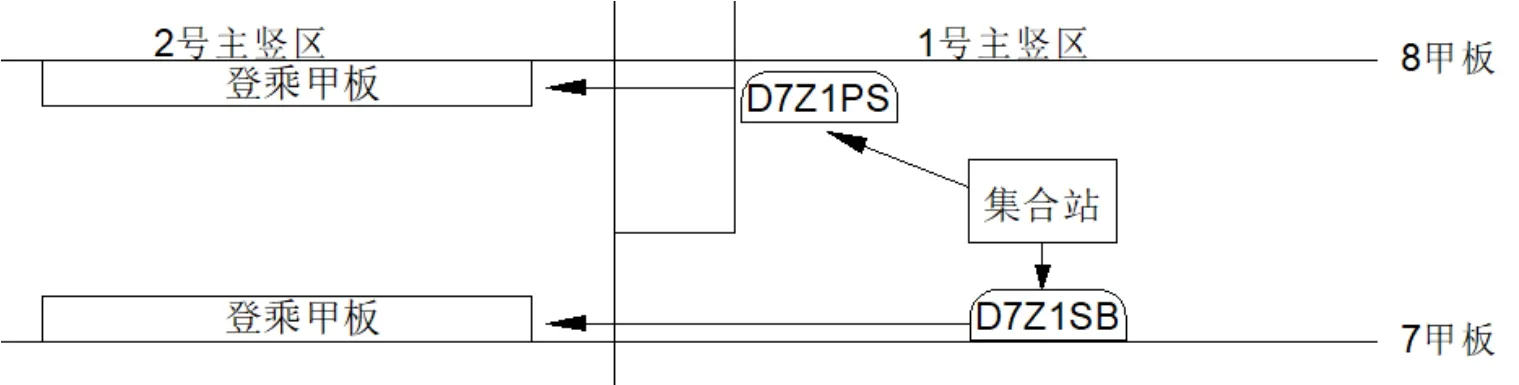

在次级撤离案例中,存在集合站和登乘甲板不在一起的情况,需要单独计算集合站到登乘甲板时间。救生设备厂家提供的下水时间L在20 min左右。模拟人员从集合站到登乘甲板的登乘时间E,与计算移动时间流程类似。集合站到登乘甲板的人员流动网络图见图6。因为规范提到该场景有船员引导,因此移动时间只考虑理想状态,不考虑安全系数和逆流系数,即登乘时间E=tDeck+tF= 59.02 s。

图6 集合站到登乘甲板的人员流动网络图

3.3 开敞甲板案例计算

开敞甲板情况考虑开敞甲板用于乘客作为休闲娱乐的场景,规范要求如开敞甲板用于乘客使用的总面积大于400 m2或者可容纳超过200 人,应新增白天计算场景,各区域人员数量以基本撤离计算的白天场景为基础,将开敞甲板设置为新增的公共区,开敞甲板的初始人员分布按0.5 人/平方米计算。

案例为该船的后续船,根据船东需求在阳光甲板上增加了休闲区和儿童游乐区,使得用于乘客活动的面积增加至980 m2,需要考虑开敞甲板作为公共区域的场景。此时开敞甲板的初始人员分布计算为490 人,作为新增公共区域,应考虑75%的初始人员分布,即该区域最多有368 人。其他公共区域的人数应根据该船基本撤离计算的白天场景做适当调整,人员分布见表5。撤离时间计算与前文类似,最后得到开敞甲板场景的撤离时间为49.5 min,比基本撤离场景(白天)的撤离时间要多约8 min。

表5 公共区域人员数变化 单位:人

4 结论

本文主要介绍了最新的客滚船简化撤离分析方法,并重点介绍了特殊场景的几个不同的计算方法。撤离分析作为客船安全性非常重要的设计因素,其对应的逃生路线的规划和撤离时间的评估应在设计初期阶段确定。研究发现:规范新增的特殊场景会增加撤离的时长,在设计时需要重点考虑。若存在撤离时间超时或某转换点拥挤的情况,可通过调整梯道和走廊的参数、人员分布以及逃生路线等方式进行布置优化,避免协调困难、改善代价高等问题,即能保证人员的生命安全,又能有效降低修改成本。