青藏高原自然保护地与乡村社区耦合协调性评价研究

——以青海省为例

刘 楠,路秋玲,赵 力,徐冬平,赵卓妍,杨智杰

(1.国家林业和草原局西北调查规划院 旱区生态水文与灾害防治国家林业和草原局重点实验室,西安 710048;2.西安理工大学 土木建筑工程学院,西安 710048;3.西安理工大学 国际工学院,西安 710048)

青藏高原被誉为“世界第三极”,是地球上海拔最高、面积最大和最年轻的高原,是我国“两屏三带”生态安全格局的重要组成部分,也是亚洲乃至北半球重要的生态安全屏障,生态地位极其重要[1-2]。青藏高原自然保护地生态本底较为敏感和脆弱,但对维护高原生态稳定发挥着极其重要的作用。乡村社区作为青藏高原自然保护地复合生态系统不可分割的重要组成部分,二者的共生关系维系着生态系统微妙的平衡。尽管自然保护地与乡村社区建设和发展存在着一定的冲突和矛盾[3],但促进两者实现健康协调的可持续发展局面,一直是学者们探讨的问题[4-5]。

我国自然保护地与乡村社区之间的关系尤为复杂,学者们针对自然保护地与乡村社区的协调发展开展了丰富的研究。例如:于超月等[6]从人地耦合的视角出发,全面梳理了中国自然保护地的有效性研究,指出不能以牺牲世居群众的利益和发展诉求为代价,来不断提高自然保护地的有效性;陶广杰等[7]认为,健全自然保护地相关法律制度能够为世居社区的发展提供法律保障;冯莉婷[8]认为,构建社区共管制度是实现自然保护地世居居民权益的保障。

在充分保障世居社区发展诉求的同时,厘清自然保护地承载能力是促进二者协调发展的关键。王慧慧等[9]基于不确定性视角并利用多目标优化模型,研究了黄河源区玛多县自然保护地的生态承载力;刘孟浩等[10]对多种类型自然保护地生态承载力进行了核算;智尹等[11]探讨了自然保护地生态承载力时空分异规律;李鹏等[12]针对自然保护地旅游开发,研究了多种情境下自然保护地旅游承载力。

基于“人本主义”的当地社区充分发展与自然保护地的“限制性”保护,使得二者之间的矛盾和冲突成为必然[13]。李佳芯等[4]、陈东军等[5]探究了自然保护地人地关系空间耦合的理念;徐冬平等[14]探讨了不同类型自然保护地发展模式;于涵等[15]从国土空间规划的角度,探讨了自然保护地乡村社区规划问题;雷会霞等[16]、康渊等[17]、刘超[18]分别探索了乡村振兴、共生发展、公益治理等发展思路。

综上所述,虽然学者们针对自然保护地与乡村社区的协调发展开展了较为系统的研究,但青藏高原地区自然保护地与乡村社区关系的研究鲜有报道。本文在借鉴前人研究的基础上,对青藏高原自然保护地与乡村社区耦合协调性进行评价,以期为促进青藏高原自然保护地与乡村社区高质量协调发展提供参考依据。

1 自然保护地与乡村社区协调发展机制

研究自然保护地与乡村社区耦合协调发展状态,首先要明确自然保护地与乡村社区协调发展机制,两者之间的相互作用机制如图1所示。

图1 自然保护地与乡村社区相互作用机理示意

图1中,外部环境、自然保护地、乡村社区等3个维度之间的相互渗透和影响,直接关系到自然保护地与乡村社区是否能够高质量协调发展。

1)外部环境通常在宏观维度对自然保护地及乡村社区发挥单方向影响作用,主要包括外部经济发展、外部社会发展、宏观政策条件、国家生态格局、社会关注度、区位条件等6个方面。外部经济、社会发展条件影响自然保护地的建设力度和社区发展方向,影响全局;宏观政策条件直接决定到自然保护地及社区的存在形式和规模;国家生态格局明确自然保护地作用方式及社区发展模式;社会关注度间接给自然保护地提供舆情支持并向乡村社区输入外在发展动力;区位条件即可进入程度,在屏蔽大量外部进入影响保护生态环境的同时,也屏蔽了乡村社区与外部的联系,从而导致其发展缓慢。青藏高原位于我国西北地区,区域内的自然保护地及乡村社区的可进入程度较差,受外部社会影响和经济发展影响远弱于其它区域。鉴于青藏高原地区生态战略地位极为重要,国家在宏观政策和生态安全格局方面高度重视区域内自然保护地的建设及社区发展;同时,在社会关注度方面,常因为青藏高原自然保护地独特的景观、物种等而保护、重视有加,但却往往忽视了乡村社区的发展。

2)自然保护地是全部生态环境和资源环境的载体,也是乡村社区赖以生存的根基,在中观层面上决定着自然保护地—乡村社区人地系统的发展前景,主要包括本底条件、资源禀赋、生态环境等3个方面。地形地貌、生物丰度等本底条件是自然保护地为乡村社区发展提供的内在生存之本,其优良程度决定乡村社区的内生动力是否充足;林地资源、耕地资源等自然资源禀赋是自然保护地为乡村社区提供的潜在发展动力,可以通过后天的措施进行不断改善,但受到自然保护地相关政策的制约;自然保护地环境是乡村社区发展的能力保障,既容纳乡村社区一切发展活动,也制约乡村社区的发展。青藏高原自然保护地本底条件差,资源禀赋低,生态环境敏感,对其内部乡村社区发展提出了极为严苛的约束条件。

3)作为原生社区散布在自然保护地中的乡村社区是自然保护地的灵魂,在微观层面上促进或抑制自然保护地的建设。乡村社区从自然保护地攫取资源来保证经济、社会发展和社区建设的同时,也向自然保护地输出了“破坏”和“保护”两种行为。取决于社区环境保护意识和自我发展意识的矛盾程度,“破坏”和“保护”行为在政策、管理和良知中艰难地保持着微妙的“平衡”,但常常是“破坏”大于“保护”。青藏高原自然保护地乡村社区生存条件较差,其建设和发展过程中对脆弱的自然保护地破坏性影响极大。近年来,国家的政策倾斜,使得乡村社区最大程度上获得了自然保护地以外的支持,有效地降低了对自然保护地的破坏,大大地改善了青藏高原自然保护地生态环境。

2 研究区域

青藏高原具有独特的水热条件和复杂特殊的地理环境,一般积温较低,降水量少,土壤贫瘠,生态环境脆弱,生态系统一旦遭到破坏较难恢复[19]。为更好地研究青藏高原自然保护地与乡村社区协同发展关系,通过充分对比研究青海省三江源、祁连山、青海湖、河湟谷地、柴达木盆地等五大生态板块,本文选择乡村社区发展相对较好的祁连山、青海湖、河湟谷地、三江源等四大生态板块中具有典型代表的祁连山国家公园(青海片区)、青海湖国家级自然保护区、孟达国家级自然保护区、北山国家森林公园、坎布拉国家地质公园等5处自然保护地为研究对象,开展自然保护地与乡村社区耦合协调评价研究。其中:祁连山国家公园(青海片区)及青海湖国家级自然保护区是典型的高寒高海拔生态脆弱型自然保护地;北山国家森林公园、孟达国家级自然保护区属于青藏高原向黄土高原过渡的河湟谷地自然保护地;坎布拉国家地质公园属于典型高海拔特殊地质条件型自然保护地。为更好地研究乡村社区与自然保护地协调发展关系,本文从5处自然保护地的乡村社区分别选择6~14处为典型代表(涵盖各处自然保护地内部乡村社区、入口社区和周边社区)。5处自然保护地与乡村社区类型如表1所示,空间位置关系如图2所示。

表1 自然保护地与典型乡村社区

图2 自然保护地与乡村社区位置关系示意

3 材料与方法

3.1 数据来源

数据包括5处自然保护地乡村社区发展、社区建设、自然保护地相关数据及遥感影像数据等4部分。1)由于缺乏乡村社区级别的统计资料,本文通过对自然保护地内典型乡村社区的实地调研,获取了2010—2022年乡村社区社会经济发展、生态保护、资源利用等详实的实地调研资料。针对部分村庄缺失的数据,本文参考文献[20],利用插值法进行补全。2)乡村社区中的医疗、教育、交通的设施建设情况缺乏量化资料,主要通过对村干部和村民深度访谈,同时参考文献[21],采用李克特量表法量化研究。3)自然保护地相关数据主要来源于国家林业和草原局、中国国家地质公园、各自然保护地等官方网站的统计数据。4)利用中国科学院资源环境科学与数据中心(http://www.resdc.cn/)的遥感影像资料,采用ArcGIS 10.4分析获得的森林覆盖率及植被覆盖率数据。由于乡村社区及自然保护地相关统计资料缺乏系统性和完整性,在调研过程中发现,2010年、2015年、2020年等年份的相关资料比较完善,与我国制定五年发展计划的节奏相吻合,故在本文中重点研究2010年、2015年、2020年、2022年(现状年)等年份的自然保护地与乡村社区耦合协调发展状态,其余年份通过插值法补全。

3.2 研究方法

3.2.1指标体系构建与权重

自然保护地与乡村社区耦合协调发展评价指标体系,主要包括自然保护地环境子系统和乡村社区发展子系统等两大部分。1)自然保护地环境子系统细分为本底条件、资源禀赋和生态环境等3个方面。为突出自然保护地生态价值,在可获取性原则的基础上,增加森林覆盖率、植被覆盖率等反映生态情况的指标。2)乡村社区发展子系统细分为社会发展、经济发展、社区建设等3个方面。由于研究的乡村社区处于自然保护地内部及周边,所以在社区建设层面增加受野生动物干扰程度、社区空间聚集程度等指标。

为降低土地面积、人口规模差异对指标可比性的干扰,采用人均值和地均值来表示相关指标量化关系。参考文献[22]、[23],本文采用层次分析法与熵权法相结合确定综合权重。具体指标体系如表2所示。

表2 自然保护地与乡村社区耦合协调发展评价指标

3.2.2数据标准化处理

为消除各指标间差异,使数据达到统一性[24],对2010年、2015年、2020年、2022年各年份的各项指标数据进行无量纲处理。具体计算公式如式(1)、式(2)所示。

(1)

(2)

式(1)适用于正向指标;式(2)适用于负向指标。

3.2.3耦合协调度模型

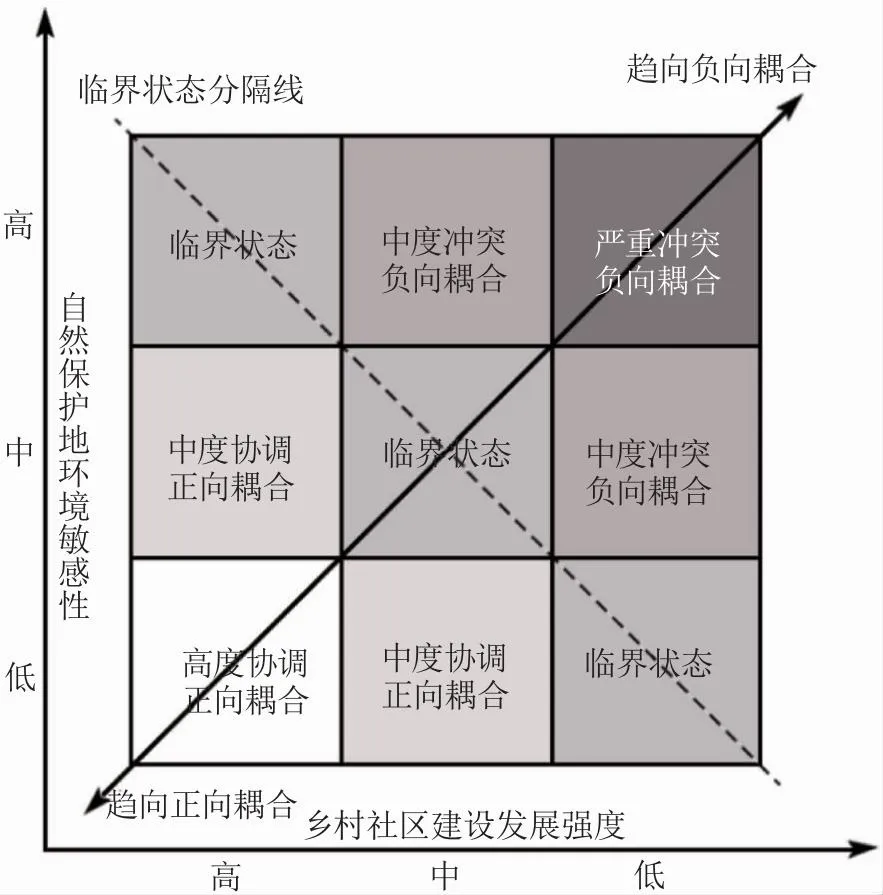

耦合是指不同系统遵循一定规律相互作用进化到一个稳定的动态平衡状态的现象[25]。耦合度越大,则事物之间的相互影响效应越大,系统整体联动性越高;耦合度越小,则事物之间的相互影响效应越小,系统整体联动性也就越低。协调是指通过事物间各要素的配合,使系统整体达到了一个健康、均衡、稳定的发展状态。协调度是用以衡量有相互影响事物之间的协调程度,协调度越大,则事物之间的均衡、健康程度越高;反之,则越低[26]。虽然耦合与协调之间存在着千丝万缕的联系,但耦合与协调之间往往并不同向,常常系统中耦合程度高的两个要素间的协调度未必高。如图3所示,在某一时期,乡村社区过度向敏感的自然保护地环境攫取过多资源,虽然二者间相互作用强度大,但由于自然保护地生态环境破坏严重,二者间表现为高耦合度的严重失调状态;反之,过度保护生态环境抑制自然保护地内乡村社区的发展,虽然有效地改善了自然生态环境,但乡村社区发展滞后,也表现为严重失调状态[4]。

图3 乡村社区与自然保护地耦合协调关系

从系统的视角出发,采用耦合度模型评价不同时期青藏高原自然保护地与乡村社区的耦合发展状态,以期为促进自然保护地与乡村社区协同发展提供必要的参考。耦合度模型计算公式如式(3)、式(4)、式(5)所示。

(3)

(4)

(5)

式中:ai,bj分别表示第i,j项指标的权重值;C代表系统的耦合度;f(x),f(y)分别代表自然保护地、乡村社区子系统发展指数(由指标加权计算而得)。耦合度判断如表3所示。

表3 耦合度判断

耦合是系统与系统间相互作用强度的表示。耦合度C越小,意味着两个系统相互作用关系越小,可以用来衡量自然保护地与乡村社区发展的相互作用程度。耦合度对判别自然保护地与乡村社区相互关系具有重要意义,但因为两者相互关系都有交错、动态和不平衡的特性,耦合度难以反映出两者相互关系的整体“功效”与“协同”效应。为更好地反映自然保护地与乡村社区的协调发展关系,采用能够更加全面、准确判定二者综合协调发展关系的协调度模型,来对二者关系进一步分析。具体模型如式(6)、式(7)所示。

T=αf(x)+βf(y)

(6)

(7)

式中:D为协调度;C为耦合度;T为两系统的综合协调指数;α,β为权重系数,α>0,β>0,且α+β=1,本文取α=β=0.5[27]。参考文献[28]、[29],将协调度水平划分成5种类型,即:当D∈(0,0.2] 时,为严重失调;当D∈(0.2,0.4] 时,为中度失调;D∈(0.4,0.6]时,为基本协调;D∈(0.6,0.8]时,为中度协调;D∈(0.8,1]时,为高度协调(表4)。

表4 协调度判断

4 讨论

4.1 耦合度发展特征

利用式(3)计算各自然保护地综合发展状态;利用式(4)分别计算各自然保护地内部及乡村社区综合发展状态。由于本文在5处自然保护地选择了多个乡村社区,为表达乡村社区平均发展状态,特利用多个乡村社区综合发展状态的平均值来代表某一自然保护地乡村社区发展的综合状态。利用式(5)分别计算祁连山国家公园等5处自然保护地与乡村社区在2010—2022年间的耦合度,计算结果如图4、表5所示。

表5 自然保护地与乡村社区耦合度与协调度评价结果

图4 自然保护地与乡村社区耦合度计算结果

从耦合度评价结果可知,处于祁连山脉的祁连山国家公园(青海片区)、青海湖国家级自然保护区等两处自然保护地与乡村社区的耦合度分别从2010年的0.697(磨合阶段)和0.825(高水平耦合)降至2020年的0.591(磨合阶段)和0.773(磨合阶段),互动作用强度呈现缓降趋势。表明10年间,此两处自然保护地的乡村社区正从主要依靠向脆弱自然环境索取资源的低端发展模式,逐步转变为依靠内生动力的良性发展模式,并在发展过程中逐渐减少了对自然保护地的破坏,从根本上为改善生态环境质量和提高生态环境活力贡献了乡村社区的发展动力。青海湖和祁连山优美的高原异域自然风光吸引了无数国内外游客。为带动地方经济飞速发展,无论是自然保护地外的城市,还是自然保护地内的乡村社区,均采取了旅游发展策略。虽然旅游产业号称是“绿色产业”,但部分自然保护地内乡村社区在发展初期过于急功近利,忽略了自然环境容量,过度发展旅游产业,导致自然生态环境遭到了严重破坏。过度攫取资源的发展对青藏高原自然保护地破坏严重。近年来,国家高度重视生态文明建设和生物多样性的保护,社区过度发展旅游以及破坏生态环境的行为得到规范,乡村社区对自然保护地的索取和破坏得到较大程度缓解,二者之间互动作用强度和频率逐渐降低,即在耦合关系上体现为缓降趋势。

孟达国家级自然保护区、北山国家森林公园、坎布拉国家地质公园等3个自然保护地,耦合状态呈现出上升与下降等两种截然不同的发展趋势。孟达国家级自然保护区、北山国家森林公园,耦合度分别从2010年的0.536(磨合阶段)和0.379(拮抗阶段)上升为2020年的0.653(磨合阶段)和0.604(磨合阶段)。表明此两处自然保护地与乡村社区之间的互动作用关系呈一定的增强趋势。相对于祁连山脉,处于河湟谷地的孟达国家级自然保护区、北山国家森林公园等两处自然保护地旅游资源质量稍低,游客数量较小,对自然保护地的破坏程度较低。而自然保护地内的乡村社区主要在规定区域采取传统农业和牧业的生产方式发展,耦合评价显示,2010年左右对自然保护地的作用强度较低。随着旅游产业在此两处自然保护地逐渐升温,以及农牧业生产规模和方式的转变,乡村社区与自然保护地的相互作用关系逐渐加强,即耦合度呈现缓增的趋势。

坎布拉国家地质公园比较特殊,耦合度分别从2010年的0.625(磨合阶段)下降为2020年的0.316(拮抗阶段),表明自然保护地与乡村社区之间的互动强度明显下降。坎布拉国家地质公园交通条件及地形、地貌条件对乡村社区发展比较不利。初期阶段,其发展多为依赖自然资源的发展模式。意识到资源依赖发展模式效率偏低后,乡村社区居民纷纷进城务工,导致劳动力流失严重,从而降低了社区与自然保护地之间的互动作用。

2020—2022年,突发的新型冠状病毒感染疫情不但限制了旅游业的发展,也降低了乡村社区生产活动。这也造成了5处自然保护地与乡村社区的耦合度均呈现出不同程度下降的发展状态。

4.2 协调度发展特征

在耦合度计算的基础上,分别利用式(6)、式(7)计算5处自然保护地与乡村社区在2010—2022年的协调度,评价结果如表5、图5所示。由协调度计算结果可知,研究期内除坎布拉国家地质公园外,余下的自然保护地与乡村社区的协调程度均呈现不同程度的上升趋势,表明研究样本中的大多数自然保护地与乡村社区之间呈良性互动发展局面。

图5 自然保护地与乡村社区协调度计算结果

2010—2020年,祁连山国家公园(青海片区)与青海湖国家级自然保护区等两处自然保护地与乡村社区之间的协调关系呈现先缓升后加速提升的良好状态。2010—2015年分别从0.332(中度失调)和0.289(中度失调)缓升为0.404(基本协调)和0.372(中度失调),至2020年,快速提升为0.526(基本协调)和0.591(基本协调),其协调发展水平不断提高,但是协调度尚有较大提升空间。对比耦合度评价(图3)可知,2010—2015年,祁连山国家公园(青海片区)与青海湖国家级自然保护区耦合与协调状态呈背离趋势,高耦合低协调的发展状态说明两处自然保护地与乡村社区处于冲突状态的负向耦合,不利于自然保护地与乡村社区的良性发展;2015—2020年,两处自然保护地与乡村社区的耦合、协调关系呈同向发展,说明两处自然保护地与乡村社区耦合关系扭转为协调发展的正向耦合协调关系,这种转变对促进自然保护地与乡村社区的高质量发展大有裨益。

2010—2020年,地处河湟谷地的孟达国家级自然保护区与北山国家森林公园等两处自然保护地与乡村社区之间的协调关系呈现出不同的提升状态。孟达国家级自然保护区,2010—2015年从0.357(中度失调)缓降为0.341(中度失调),至2020年,加速提升为0.491(基本协调);北山国家森林公园,2010—2015年从0.235(中度失调)急升为0.502(基本协调),至2020年,缓升为0.611(中度协调)。与祁连山脉的自然保护地相仿,此两处自然保护地亦经历了从耦合与协调背离发展转向到同向良性协调发展的过程,表明自然保护地与乡村社区呈现出高质量协调发展的趋势。

青藏高原自然保护地与乡村社区呈现高质量发展的态势,主要归功于我国近年来大力推行的生态文明建设及乡村振兴战略。生态文明建设及乡村振兴战略惠及到自然保护地及其内部和周边乡村,逐渐将乡村社区由消耗式不可持续的发展方式,转变为内涵式持续发展模式,也不断地改善着乡村社区赖以生存的自然环境。国家推行生态文明和乡村振兴战略以来,祁连山国家公园(青海片区)乡村社区推动农牧业改革,变传统过载式牧业为绿色牧业,提升了农牧业的内涵和外延;青海湖周边社区变消耗式观光旅游为提升旅游服务与质量的体验旅游,大大改善了生态环境,提升了社区发展质量;孟达国家级自然保护区推行“少数民族旅游合作社”经营模式,北山国家森林公园推行“旅游企业+乡村旅游合作社”发展模式,有效地提高了旅游产业的效率和质量。这些有益的探索均为自然保护地与乡村社区的良性互动奠定了可持续发展的基础。

坎布拉国家地质公园协调发展状况较为特殊,2010—2015年,呈现出相背离的中度失调的负向耦合状态;2015—2020年,呈现中度失调的发展状态,逼近严重失调。这主要归咎于坎布拉国家地质公园地形条件复杂,可利用自然资源禀赋较低。深度调研表明:2010—2015年,乡村社区多走资源型发展道路,这在自然资源禀赋低且脆弱的情况下,不但对自然保护地生态环境的破坏作用非常强烈,并且乡村社区发展较为缓慢,直接导致耦合性与协调性相背离。2015—2020年,受到乡村社区发展缓慢、外域经济社会发展过快的反差影响,社区居民多到周边县城务工,导致乡村社区萎缩,乡村社区对森林公园破坏作用降低,生态环境逐渐恢复和改善,所以自然保护地与乡村社区呈现出耦合性与协调性同向的低强度作用关系。二者关系的直接表现是自然环境在改善,乡村社区发展更缓慢。

2020—2022年,5处自然保护地的协调度均呈现出微弱的下降,随着生态文明建设及乡村振兴战略的持续推进,自然保护地与乡村社区之间的协调关系会得到较大的改善。

5 结论

1)青藏高原自然保护地建设与乡村社区可持续发展同等重要。青藏高原有“中华水塔”之美称,是长江、黄河、澜沧江等诸多河流的源头,其生态环境状况关乎着全国乃至全球的生态安全。以国家公园为主体的自然保护地体系建设对持续提升青藏高原生态环境质量具有举足轻重的作用。以自然保护地为载体,完善自然保护地间的生态联系,可逐渐形成功能健康完善的青藏高原生态空间体系。乡村社区是在自然保护地内部及周边与其共生的最小单元,其生产、生活及文化传承的方式和作用强度直接影响着自然保护地生态环境的质量。在全国乡村振兴的战略格局下,须全面协调自然保护地建设与乡村社区可持续发展的关系,将二者置于平等地位综合考量自然保护地建设途径和乡村社区发展模式,以促进二者全面协调发展。

2)青藏高原不同生态板块的自然保护地与乡村社区在耦合关系方面呈现出的发展趋势有所不同。祁连山国家公园(青海片区)与青海湖国家级自然保护区与乡村社区耦合度呈缓降趋势,孟达国家级自然保护区、北山国家森林公园则呈缓升趋势。随着自然保护地保护政策力度的不断加强,以及乡村社区从粗犷式高消耗自然资源的发展方式向内涵式低消耗自然资源的发展方式转变,祁连山国家公园(青海片区)和青海湖国家级自然保护区与乡村社区耦合互动强度逐渐降低,这为有效恢复青藏高原脆弱的生态环境奠定了基础。与二者不同,孟达国家级自然保护区、北山国家森林公园等两处自然保护地与乡村社区的耦合互动呈缓增态势,这是由于近年来乡村社区生产发展较快,很大程度上强化了对自然资源的索取,加剧了对生态环境的破坏。

3) 5处自然保护地,多数与乡村社区协调度明显提高,呈良性发展趋势。这种良性转变在祁连山国家公园(青海片区)与青海湖国家级自然保护区表现得尤为明显。良性转变的耦合协调关系表明:近年来,我国生态文明建设及乡村振兴战略的成效斐然,不但改善了青藏高原自然保护地的生态环境质量,也有效地促进了乡村社区的内涵式高质量发展。

4)坎布拉国家地质公园与乡村社区的耦合与协调发展状态较差。坎布拉国家地质公园的丹霞峰林地貌景观奇特、景色优美,但同时沟壑纵横、地形崎岖、土地贫瘠,能够为乡村社区发展提供的土地资源、动植物资源、矿产资源等较为贫乏,导致乡村社区居民不得不采取牺牲生态环境的不可持续发展方式;随着管控政策和社区居民就近进城打工愿望的日益增强,形成了乡村社区逐渐萎缩、自然保护地环境逐渐改善的局面,但综合评价上则表现出耦合度快速降低,趋向严重失调的发展状态。