儿童公育的源流、变迁及特征

刘 婉

(安徽师范大学教育科学学院,安徽 芜湖 241000)

一、问题的提出

自古以来,儿童是家庭、国家的一分子,人们在养护与教育儿童方面积累了一定经验,形成了一定的传统。其中,公育作为一种传统,在中国有着漫长的发展历程。公育作为一个学术概念是近代特定情况下提出的,但是,传统的公育观及其实践是近代公育思想产生不可或缺的历史因素。近代以来,传统公育在赓续中得到发展,并演变成一种新的传统。在希尔斯看来,人们往往会沿袭一个传统[1]。费孝通亦指出,传统是历史的沉积、文化的积累[2]。那么,公育观念及其实践在什么情况下产生?公育观念从传统到近代经历了怎样的历程?公育观的内涵有哪些,又具有哪些特征?对这些问题的研究,有助于我们积累养护与教育儿童的经验,为当代儿童教育提供借鉴。

关于儿童公育问题,为数不多的现有研究多从以下视角进行探讨。一是,将公育作为社会保障内容的一部分,分时段进行研究,有研究认为宋代建立了中国历史上从幼儿到老人的社会保障体系,婴儿局、慈幼庄、慈幼局、及幼局等即体现公育性质[3];并且,宋代的这些社会保障机构在缓和社会矛盾,稳定社会统治秩序等方面具有一定意义[4]。有学者认为清代儿童保障体制在西潮冲击和社会局势变化下出现转型[5]。亦有学者认为,原始社会时期即有儿童社会公育[6]。二是,整体上研究近代公育,有学者认为儿童公育是五四新文化运动时期一代人以个体直接面向社会而重构的理想型人群组织,虽有助于实现教育平等和社会的根本改造,但忽视了儿童自身的诉求和人类对亲情的基本需要[7];有研究认为近代中国儿童公育思潮受启蒙运动、历史经验以及各种新兴学说的影响而产生,助推了幼儿教育思想的创新[8];亦有学者将传统大家族制度的破产,近代妇女解放运动与西方文化教育思想视为近代儿童公育思想形成的主要元素[9];有人认为民国儿童公育思想虽然没有形成系统化的理论,但具有一定的进步意义与价值[10];有学者认为儿童公育与非儿童公育两种思潮的争鸣推动了中国近代家庭的变革和儿童教育社会化的进程[11]。三是,研究人们的儿童公育思想,或认为儿童公育是妇女、儿童解放的手段,奠定了儿童成为公民的基础[12];或认为康有为的儿童公育观抨击了中国传统的家族观念,具有历史的前瞻性[13];有人则认为康有为关于儿童的公养公教构想虽然可行性不足,但与同时代中、外幼儿教育观比较,亦具有新颖性、超前性和理想性[14];或阐述民国学者对公育与母教二者异同的认识与看法[15];有研究认为,恽代英的公育思想具体体现为其与杨效春等关于公育的论争,并构成了其思想的重要组成部分[16]。

现有研究为进一步研究奠定了基础,但存在以下不足:一是对儿童公育产生的历史渊源与发展变迁分析不足;二是对儿童公育包含的内涵与凸显的特征把握不够。为此,可以从以下方面做进一步探讨:一,梳理儿童公育观念形成的历史背景和发展历程;二,分析儿童公育观念在不同时期包含的内涵与特征。

二、传统儿童公育观念的本土孕育与演变

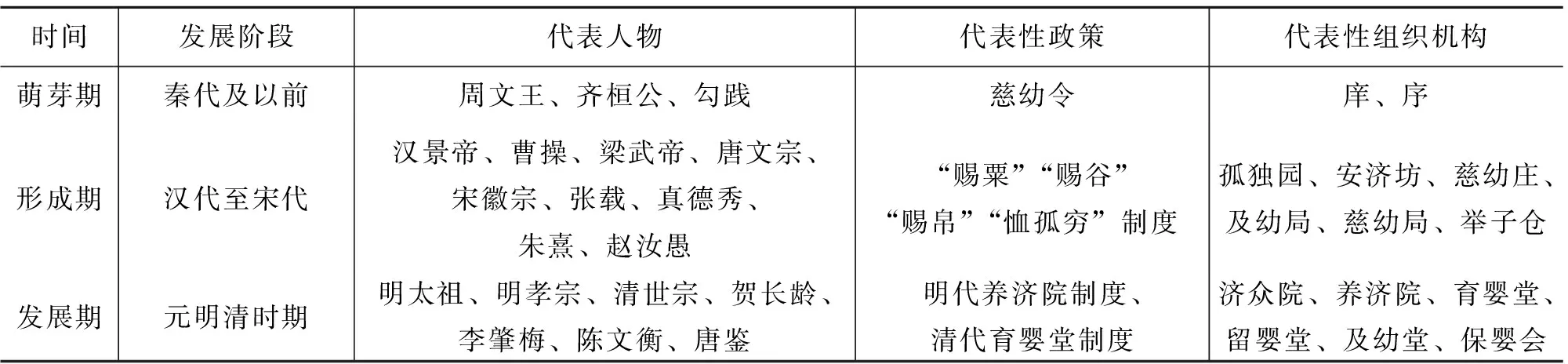

从先秦到明清,中国传统儿童公育观念大致经历了萌芽、形成、发展等阶段。伴随着公育观念的出现与演进,公育机构相伴而生并不断发展。就发展历程而言,各个阶段的时间段、代表人物、代表性政策文件以及组织机构如表1所示。

表1 传统儿童公育观念的发展历程

(一)传统儿童公育观念的萌芽

公育观最早出现于何时,现难以考证。据现有文字记载,西周以前,可能已出现公育观及相应机构。《礼记》言,“有虞氏养国老于上庠,养庶老于下庠”[17]104;又言,“米廪,有虞氏之庠也”[17]231。“庠”由“广”与“羊”构成,原意为圈养公共牲畜的地方,后引申为公共养老的场所。在养老的过程中,老者承担着照看儿童、教育后代的任务。进而言之,“庠”不仅是集中扶养老人的机构,一定意义上也是养育儿童、教育儿童的公育机构,因而后世常将其与“序”“校”并列,提出“庠序之教”。

西周时期,公育观念逐渐明晰。在“敬德保民”施政理念的指引下,“慈幼”成为周代“保息六政”之一。所谓“保息六政”,即慈幼、养老、赈穷、恤贫、宽疾与安富[18]。所谓“慈幼”,据郑玄注,“爱幼少也,产子三人与之母,二人与之饩,十四以下不从征”[19]。周文王时期即颁布“慈幼”令,使“少失其父母者,有所放依而长”[20]。可见,西周时期已出现国家直接抚育或辅助私人养育儿童、尤其是孤苦儿童的观念。

随着周王室的衰落,中国历史进入了漫长的乱世。春秋战国近五个半世纪,虽有“礼崩乐坏”之称,却是公育观形成并得以落实时期。因连年战祸,人口短缺成为重要问题。齐桓公与诸侯盟誓,提出“敬老慈幼,无忘宾旅”[21]222。管仲辅政齐国之时,推出“九惠之教”[22],对于多子而不能负累的家庭,由国家依据儿童人数提供保姆、粮食等,直到儿童长大为止,这种以民为本的思想促使公育观进一步发展。越王勾践为养精蓄锐,亦推出具有公育性质的举措。《国语》曾对其改革有所记载:“令孤子、寡妇、疾疹、贫病者,纳宦其子。”[23]406《孟子》言,“幼而无父曰孤”[21]27(《孟子·梁惠王下》),《说文解字》释,“孤,无父也”[24]。“孤子”,即孤儿或幼小失去父母的儿童。孤儿由国家养育,显然丰富了西周时期的公育观念与实践。

秦朝虽以严刑峻法著称,但公育观依然得到延续。《吕氏春秋》“孝行”篇曾引述大儒曾子之言,指出“先王之所以治天下者五:贵德,贵贵,贵老,敬长,慈幼”,要求仲春“养幼小,存诸孤”[25]。 “幼小”与“诸孤”皆指儿童。“养幼小,存诸孤”意指养护包括孤儿在内难以自存的儿童。这一设想作为安邦定国的举措而存在,具有明显的政治化倾向,虽没有得到落实,却成为传统公育观念形成过程中不可或缺的部分。

由上可见,在萌芽时期,儿童公育形式在数量与质量上均处于较低水平。

(二)传统儿童公育观念的形成

汉代至宋代是传统儿童公育观念的形成时期。鉴于秦朝的灭亡,汉朝统治者推行“与民生息”的政策。汉景帝二年诏令,“彊毋攘弱,众毋暴寡,老耆以寿终,幼孤得遂长”[26],此诏渗透了希望“幼孤”们都能顺利成长之意[27]。汉武帝时期独尊儒术,孟子“幼吾幼以及人之幼”(《孟子·梁惠王上》)[21]12等仁爱思想因而得以发扬,董仲舒即指出,“存幼孤”是统治阶级“施恩泽”的方式[28]。在追求大同理想社会的过程中,每逢立皇后、改元、即位、大赦等国家大事,统治者一般以“赐粟”“赐谷”“赐帛”的形式救助失去父母、不能自存的儿童,以扶助其成长。

在战乱频频的魏晋南北朝时期,儿童生存问题显得尤为突出。建安二十三年,曹操下令,“年十二以下无父母兄弟”的儿童由官府养育,且“幼者至十二止,贫穷不能自赡者,随口给贷”[29]。为树立威信,晋朝帝王除了在立太子、立皇后、大赦等情况下对孤儿进行救助,还对多子家庭或贫困儿童予以资养,利于避免“抱子弃草间”[30]现象的产生。梁武帝亦下诏,“于京师置孤独园,孤幼有归”[31]。“孤独园”可谓中国历史上最早的官方孤儿养护机构,其成立在儿童公育史上具有重要意义。

隋朝的建立结束了长达三百年的纷争,唐朝则将中国历史带入了一段稳定、繁荣的时期。在儒家“民本”理念和佛家“普渡众生”观的推动下,公育持续发展,儿童救助与教育措施进一步完善,在改元、大赦、庆战功等时期对孤儿“量加赡恤”[32]10,在严冬、酷暑、旱涝时“量加赈贷”[32]16,或“委州县长吏量事优恤”[33]等。在落实公育观念的过程中,逐渐形成相对稳定的救助制度,如制定地方官负责“恤孤穷”[34]的制度。

宋儒融合佛道,演化出新的儒学形态——理学。理学家以孔孟学说为根基,推崇厚德尚生与仁义教化之道。北宋大儒张载提出,“慈孤弱,所以幼其幼。圣其合德,贤其秀也。凡天下疲癃残疾,惸独鳏寡,皆吾兄弟之颠连而无告者”[35]。这一思想为后世理学家所接受,并随着理学影响的扩大而渗透于两宋社会的公育制度。北宋初期设立的福田院与上述“孤独园”类似,孤儿与弃婴是其重要收留对象[36]。南宋时期,儿童公育制度进一步完善,并出现了专门的儿童公育机构,如养济院、慈幼庄、及幼局、慈幼局等。“养济院”初设于杭州,“内有坊二,曰安老、慈幼,屋总二十楹”[37]。将养老与抚幼分开,显然,与安济坊等北宋公育机构存在区别。南宋中期,建康府民不聊生,婴儿多被遗弃,转运使真德秀于宁宗嘉定十年建“慈幼庄”“月支钱米,雇人乳养”[38]“及幼局”由真德秀和马光祖共创,亦集中收养弃婴与孤儿。淳佑七年,宋理宗令都城临安府用官田创慈幼局,“童幼不能自育者”[39]皆为收养救助对象。对于儿童公育机构的设立,进士卢康时于淳佑十一年撰文指出:“游手倍于力耕,民贫弃子,习以成俗,岂其性之不仁哉?饥寒迫身,惧以累耳。”

长沙赵侯飓,由表著出守。访求民隐,戚额久之。为民父母,其忍坐视赤子之死而不救?矧在令甲,其可忽诸。焦心劳思,议以全活,建局曰慈幼[40]。

“举子仓”是南宋时期的公育机构,因理学大家朱熹而广为人知。朱熹任职福建时,面对愈演愈烈的弃婴(尤其女婴)现象,他深感儒家仁爱观不彰,民风不淳,遂上书朝廷,奏请设立举子仓,重塑社会仁民爱物之风。在《答赵帅论举子仓事》中,朱熹指出,“举子根本,全仰诸庄佃户送纳租课、诸都人户回纳息米”,建议赵汝愚制定好纳捐规则,防止“豪猾士人、仕宦子弟”长久不纳捐,以至“乡官徒守空仓,举子之家无复得米之望”[41]。赵汝愚应朱熹之策,设立举子仓,“遇受孕五月以上者,则书于籍,逮免(娩)乳日,人给米一石三斗”[42]。朱熹的提议与赵汝愚的实践逐渐得到推广,宋孝宗干道五年,朝廷诏令福建路,“贫民生子官给钱米”[43]。同时,设立举子仓也得到许多民间士人的响应。据《建宁府志》统计,建阳县所属建宁府设举子仓最多时达17所[44]。

这一时期对孤儿、弃儿等收养救助措施的完善,显然是公育观的制度化实践。

(三)传统儿童公育观念的发展

宋代人的公育观念对后世产生巨大影响,并在明清时期趋于稳定。这一历史状况不可避免地反映在宋代以后的公育制度与机构设置中。元世祖忽必烈即位不久即颁布诏令,要求各地官府收养孤儿与弃婴,并“以粮赡之”[45]。元朝历代皇帝基本沿袭了前朝的公育制度,除鼓励民间收养孤苦儿童,官方亦设立济众院、养济院、慈幼局等。同时,元代人对宋代的公育观及其实践予以肯定,如,郑元祜认为宋代设立的慈幼局等机构保证了贫儿的温饱,使弃儿变少,彰显了“厚养于民”观[41]82。随着程朱理学上升为官方与社会主流意识形态,明清时期的公育观念虽存在差异,但总体而言,并无大的突破。

明代没有专门的育婴机构,主要由养济院承担养孤扶弱等任务。在明太祖朱元璋的主导下,各地纷纷设立养济院。此后,历代皇帝多次重申养济院制度[46]。弘治十五年七月,明孝宗朱祐樘提出扩大儿童救助范围,在边关地区设立公育机构,诏令“沿边各卫设立养济院、漏泽园各一所”[47]。明朝将养济院收养的年龄在五岁至十四岁之间的儿童称为“小口”,给予相对固定的生活物资,如“月支米二斗,柴三十斤,岁支冬夏布各三丈”[48]。据吕坤《实政录》记载,十二岁以下的孤儿皆可入养济院,其中,十三岁以上的儿童“尽数收入寺庙教习生艺”[49]。显然,明代传承了宋代的公育观念与制度传统,不仅保证了儿童公养的职能,也使其教育意蕴得到彰显。

清代的育婴堂针对溺婴、弃婴而设,最初为民间慈善机构,得到政府支持后得以进一步发展。雍正二年,清世宗诏令顺天府等地设立育婴堂,以“养少存孤”[50]。此后,育婴堂快速发展,并作为典型模式在各地推行,较多时全国有九百余所[51]。江南地区更是城里设立育婴堂,乡村设立留婴堂、接婴所、保婴会等,几乎形成了一套结构完善的公育体系[52]。广济知县李肇梅即提出,“建育婴堂,劝民无溺婴儿。筑石堤防江,民得安土”[53]。可见,除民间以外,也出现一些官方主办的育婴堂。这些组织机构的设立,说明儿童公育制度趋向成熟。同时,公育机构亦成为传统社会救赎被迫害儿童的好方法。

三、传统儿童公育观念的近代变迁

在多重因素的推动下,传统儿童公育话语逐渐发生转变,并在20世纪20年代演化成一股现代儿童公育思潮。对于儿童公育,近代社会虽然存在争论,但各方基本没有人完全否定公育存在的价值。

(一)转变中的儿童公育话语

在坚船利炮的掩护下,列强的触角步步深入,从器物到文化,在磨损着大清帝国尊严的同时,也带来了阵阵新鲜“空气”。一批先进的士大夫在接触西方文化的过程中,对儿童养护与教育问题产生了新的看法。

第一次鸦片战争的失利,尽管没有敲醒那些高居朝堂的统治者,却为一些有识之士带来了一丝危机感,魏源即是代表。在林则徐等人的帮助下,魏源对西方的风土人情、社会制度、文化教育等进行了考察,形成《海国图志》一书。该书认为,欧洲列强之所以“未有因贫鬻子女者,未有饥饿转沟壑者”,原因在于他们“皆有贫院,专养一方鳏寡孤独”[54]。他由此提出,朝廷应效仿西夷,设立专门的“幼院”,集中收养贫困与孤苦儿童并给予教育。第二次鸦片战争的失败,在清廷高层引起轩然大波。为了“制夷”乃至“自强”,以奕、张之洞、李鸿章等为首的洋务派开启了“师夷”的进程,出国考察成为学习西方的重要方式。在游历他国的过程中,西方儿童公育制度引起了一些人的关注,如张德彝的《欧美环游记》对法国的育婴堂与美国的孤儿院进行了介绍,薛福成在日记中记述了英国的贫孩院,这些对中国传统公育话语的近代转变起到一定推动作用。

在近代化的过程中,传统公育的不足不断暴露。对在传统公育观支配下的育婴堂等机构,许多人也表达了不满。《申报》是中国近代史上发行最早、影响巨大的报刊,其刊登的许多内容一定程度上也折射了中国社会公育观念的转变。1882年8月7日,《申报》第3328号刊登报道,对松江的公育机构莲滨全婴会的性质与缘起进行详细介绍。据其介绍,莲滨全婴会由社会爱心人士募捐成立,主要作用在于弥补传统公育机构育婴堂的不足,改善儿童的生活质量。为救助一些患病婴幼儿,全婴会一般会先行收留医治,待患儿痊愈后再送育婴堂,以保证“呱呱黄口稍免受病之忧,得遂生全之乐”。(1)莲滨全婴会缘起[N].申报第3328号第9版.1882-8-7.1885年2月27日,《申报》第4262号刊文,对一些社会人士不满传统公育机构的意见进行报道。其中提出,有人不仅指出育婴堂等缺陷,还提出改造传统公育机构的方法(2)保婴良法.申报第4262号第4版,1885-02-27.。从这些报道不难看出,晚清的公育话语明显融入了西方慈善与公益理念。

“甲午之役,兵破国削”[55],宣告了洋务运动的失败,也为以康有为、梁启超为首的革新者推行社会制度与文化改良理念创造了机遇。尽管维新运动草草而终,却为康有为游历列国,重新审视民族出路提供了契机。历经数年思索,康有为以儒家大同思想为基础,广泛吸收西方学说,完成《大同书》的写作,对未来的公育蓝图进行了较为系统的描画。在《大同书》中,康有为对儿童“公养”“公教”进行了较为详细的阐述,其内涵简要解析如下:

一是“公养”。与仅仅救助与养护生活难以为继的儿童的传统不同,康有为扩大了公养的对象,将一般儿童悉数纳入,帮助他们生活得更好。为了落实这一理念,他根据儿童生长阶段,主张设立人本院与育婴院。在他看来,胚胎是“人道之始,万化之原”[56]153,是儿童生长的起始阶段,孕妇不过是此阶段的承载体。因而,人本院看似为孕妇而设,实则为胚胎而设立,旨在“以正生人之本,厚人道之原”[56]155。为了让胎儿更好的成长,康有为主张将孕妇集中照护,为其合理安排食宿,提供科学保健。育婴院为三至五岁幼儿而设,多选择草地多、通风条件好的地方。除了为儿童提供营养的饮食、优美的居住环境,还聘请医生定期为婴儿做健康筛查。

二是“公教”。儿童公养着实重要,但在康有为看来,这不过是公育机构基本职能之一,规训儿童同样非常重要。因而他明确提出“公教”概念,并参照西方学制,设计了包括小学院、中学院、大学院在内的公教机构,以及一套由低学段到高学段的升学制度。小学院针对低龄儿童设立,重视儿童的道德养成,主张“功课稍少而游嬉较多”,选择“德性仁慈、威仪端正、学问通达、诲诱不倦”的女性为教员[56]164-166。中学院以十一至十五岁儿童为主。康有为认为,这一阶段的儿童已具备一定的自理能力,公育机构无须在其生活照料方面投入太多精力,而当凸显教育职能,“纯用礼律以绳之”。虑及中学院儿童“脑气未充,身体尚弱,不能专事于智思”[56]170,他同时提出循序渐进、有节有度等教育主张。大学院以十五岁以上儿童为主,主要目的在于“开智”,安排专业教师有针对性地教授儿童“专门之学”与“实验之学”[56]172。

(二)近代儿童公育思潮的兴起

经过大半个世纪的摸索,先进的中国人逐步意识到,要想拯救民族于水火,真正的出路在于人的现代化。人如何现代化?他们不约而同将眼光落至教育,如梁启超所言,“教育是教人学做人——学做现代人”[57]。这一心路历程的转变也反映在公育观念上,康有为对“公教”的强调即能体现。遗憾的是,康有为将规训理想寄托于改良主义,“公教”的推行缺乏坚实的制度保障。辛亥革命的胜利推翻了封建专制主义统治,然而,并没有带来理想中的安定与繁华。一些有识之士意识到,要想实现真正的现代化,必须触及国民的思想观念。在改造国民观念的过程中,新文化、新思想相继涌现。围绕“公育”问题的讨论,“五四”前后的中国知识阶层更是掀起了一股思潮。

文化思潮的核心是价值问题。公育之所以在“五四”前后形成一股思潮,一个重要前提即当时众多思想家或知识分子在公育价值方面达成基本共识。因而,考察“五四”前后的公育思潮,首要任务在于考察这些人如何理解公育何以必要这一问题。如上所述,在这一时期的诸多有识之士看来,公育的基本内涵除了儿童养护,还包括为儿童提供教育。对于那些生存与生活权利难以保障的儿童,在救助与养护他们的同时,为其提供文化与技艺教育着实必要。然而,对于那些可以得到家庭养护的儿童,为何要将他们集中于公育机构,提供公养服务乃至教育,却是一个需要澄清的问题。

1912年9月,中华民国《师范学校令》出台,规定女子师范学校于附属小学校外设蒙养园,女子高等师范学校于附属小学校外设附属蒙养园。蒙养园大抵为三岁以上儿童设立,具有一定公育性质。至于为何要设立蒙养园,政令制定主持者蔡元培有过解释。他认为,教育是专门事业,不是人人都能担任的,“现今大多数家庭成员不配做儿童的榜样”[58]195,有必要推行儿童公育,以公教代替家庭教育。除了蒙养园,他还主张设立贫儿院、胎教院与乳儿院。据其设想,贫儿院招收生存无法得到保障的儿童,在提供免费养护的同时,还为其提供公共教育;胎教院与乳儿院则针对一般儿童设立,不论哪家,只要妇女有孕,便收进胎儿院,子女出生后迁至乳儿院,断乳后送到蒙养院受教育,以便施行儿童公教,培养人格健全的新国民[58]196。

蔡元培的设想拉开了民国儿童公育思潮的序幕。一批新式知识分子以《新青年》《新潮》《妇女杂志》等杂志为思想阵地,对儿童公育问题展开讨论。1919年,罗家伦发表《妇女解放》一文,将儿童公育视为妇女解放与独立的重要条件[59]。沈兼士同样表达了这一观点,在同年发表的文章《儿童公育——彻底的妇人问题解决法,处分新世界一切问题之锁钥》中指出,“儿童公育为解决儿童问题、解决儿童问题为解决家族问题、解决家族问题为解决妇女问题、解决妇女问题为解决社会一切问题”[60]。与此同时,《儿童公育——养老制度》(湘君)、《儿童公育的必要》(管际安)、《儿童公育的实例》(邵力子)等文章也相继发表。他们依据不同理论、立足不同角度,论述了儿童公育的必要性,还对国外公育思想、制度等进行了介绍。

在公育思潮兴起的过程中,公育实践也如火如荼,出现了诸多著名的公育机构。1917年,潘怡然、何树瑶、丁述明等效仿此举,在安徽成立苦儿院,不仅为“苦而无告之儿童”[61]提供衣食,还依据年龄和认知水平,与当地初级小学合作,将他们编入相应的教学班级进行规训。为收留难童,同年,熊希龄创办北京慈幼局。1920年,熊希龄在北京慈幼局的基础上创办香山慈幼院。香山慈幼院着重公教,设置包括婴儿园、幼稚园、小学、初级中学、师范学校等在内的教育体系,其教师多为当时国内知名大学毕业生,甚至海外留学归国人员,旨在为儿童提供高质量的教育。是年,陈布雷等试办“宁波第一儿童公育社”,该社突出公教功能,接收幼童并教他们识字、读书与体育运动。

(三)儿童公育问题的近代论争

在“五四”新文化运动时期,各种文化思想相互涤荡。在儿童公育思潮兴起的同时,也出现了不同的声音,一般围绕如何养护与规训儿童展开。

以儿童公育代替家教是民国儿童公育思潮的核心观点,因而,也是不同论争的焦点所在。《东方杂志》1920年第3期发表杨效春《非“儿童公育”》一文,提出儿童公育不能完全解决妇女在教育和婚姻中受到的不平等问题,公育机构的养护比不上母亲对儿童的呵护,以儿童公育替代家庭教育乃是“破坏家庭”[62]。针对杨效春的观点,恽代英发表《驳杨效春君〈非“儿童公育”〉》一文,指出儿童公育是“人类正当生活的一部分”[63],可以满足婴儿时期的教养,保证儿童享受公平的教育和合宜的教育场所,引导儿童身心和谐发展。杨效春随即写作《再论儿童公育》,提出孤儿、残童等特殊儿童应当接受公育,但一般儿童不应脱离家庭,更不当以公育替代家庭教育。对此,恽代英刊发《再驳杨效春君〈非“儿童公育”〉》,杨效春亦作《答恽代英君〈再驳“儿童公育”〉》,又重申了自己的观点。

杨效春与恽代英的论争引起了思想界的关注。茅盾在《解放与改造》杂志第2卷第15期发表《评儿童公育问题——兼质恽、杨二君》,对二者各打一板。他认为恽代英的观点体现了“社会主义者”的主张,杨效春的观点体现了“女子主义者”的主张,二者都关注到公育的“社会性质”,而没有站在儿童立场思考问题[64]。俞颂华同期发表《 儿童公育问题的我见》一文,试图从中调解,并提出相对折中的方案。他认为,儿童公育有其存在价值,但实践不宜操之过急,宣传时可提倡“完全儿童公育”,推行时当“先从设立半公育的机关入手”[65],如此,可兼顾儿童享有家庭温暖与个性发展。

关于公育问题的论争并没有因为俞颂华等人的调停而结束。许多肯定儿童公育价值的人坚守着他们的立场。在应对质疑的过程中,他们不断省思自我,观点变得更为明确。在他们看来,公育的价值至少体现于两点:其一,公育是保障儿童健康发展的有效路径。中国儿童多身体羸弱、精神不佳,与欧美儿童相比,俨然一副病夫模样。究其原因,民众多缺乏卫生常识,贫苦家庭无暇顾及儿童健康。公育机构由专业卫生人才监督和管理,“对于身体上或精神上有缺陷的儿童,可施以个别的特殊的教育”,能科学养护儿童身体,塑造儿童精神品格[66]。其二,公育是施予儿童良好教育的有效途径。贫苦家庭多无暇顾及儿童教育,亦不知如何发展儿童天性。施行公育的优点包括使儿童享受同等教养,儿童更接近专业教师与社会化生活,减轻男性养育子女的压力,推进妇女解放运动等[67]。

真正的思想萌发于现实的土壤。近代儿童公育思潮的发生与发展与20世纪上半叶中国社会的持续动荡紧密相关。日本侵略者的野蛮行径,更是在中华大地造成了史无前例的人伦灾难,无数儿童流离失所,生存尚且难以保证,教育更是无从谈起。在此背景下,肯定公育价值、推行儿童公育显得尤为应景。

在“儿童是未来的主人翁”的口号下,儿童公育被许多人赋予拯救民族、培育国民的重要使命[68]。在他们看来,坚强的后代“决不是旧式狭隘的家庭或学校教育所能培养出来”[69],而需要新的教养方式、专门的保育人才、科学的管理。于个人而言,只有实行由国家教养的制度,才能使无数儿童的身心获得健全而优美的发展;于家庭而言,公育培养出来的后起之秀不仅懂得怎样孝顺父母,而且懂得怎样忠于民族与国家;于国家而言,当儿童生活在“狭隘的家庭牢笼”,得不到系统规训,往往只会考虑自身或家族利益[70]。故而,有人主张扩大儿童公育,建立更多的托儿所、保育院、幼稚园,以培养将来建设国家的人才[71]。

四、儿童公育观念本土演变的特征

(一)儿童公育观念演变在形式上具有赓续性

就整个历史发展进程而言,在近代以前,传统公育大致经历了萌芽、形成与深入发展的阶段。近代以后,中国传统儿童公育观顺应时代发展需求,实现了现代转变。就实施缘由而言,公育是中华文明发展的产物,儒家思想对其演进产生了莫大影响。儒家推崇仁爱、厚德、尚生等内在精神,为公育的演进提供了精神支撑,这一传统思想也深刻影响近代社会。就公育机构的名称而言,从宋代的福田院、慈幼庄、慈幼局、举子仓,到明清的养济院、育婴堂、及幼堂,无不受到儒家文化影响。儿童公育采取的基本措施不仅得到延续,还得以拓展,“慈幼”作为一项实施仁政的基本措施得以延传,“赐粟”“赐帛”“赐米”“量加赡恤”“量加赈贷”等成为保证孤苦儿童生存的有力保证。近代以后,随着民族危机的加深,保证儿童基本生活依然是公育的基本内容。如民国建立不久,为救济“无家可归或父母残疾实在餐餐不继”[72]的儿童,徐氏昆、沈季璜等人在政府的支持下募资创立苏州苦儿院,与传统旨在收留无可依恃儿童的及幼局、及幼堂等一脉相承。抗日战争时期,具有公育色彩的陕甘宁边区第一保育院、北平儿童公育院、战时儿童保育院等更是将儿童养护作为重中之重,以此保证民族未来的主人翁。整体而言,公育观念逐渐成熟,公育的机构设置趋向正规化、科学化,在性质、功能、种类、数量等方面一脉相承、前后递进。

(二)儿童公育的功能由重养逐渐转向重教

在最初的公育机构“庠”中,老者一边看护儿童一边教导儿童,既保证儿童的生存,也提供必要的教育。随着历史的发展,家庭在教育儿童中承担了很大一部分责任,人们日益关注孤苦儿童的生存问题。在政府政策的引导下,孤独园、慈幼庄、慈幼局、举子仓、养济院、育婴堂等机构侧重养护儿童,保证儿童的基本生存所需,为儿童提供足年的物资,避免儿童饿死、溺死。一些思虑长久的士人意识到养护儿童还不足以助力儿童成人,还应该教儿童知识或者一技之长,使他们长大后能够自立。北宋的部分官方公育机构即让“孤贫小儿可教者”入小学听读,为保障被收留儿童的教育经费,统治者还收取“头子钱”,并制定严格的经费使用制度[73]。清朝政府大力支持蒙学发展,延师训蒙风气日盛,蒙养对象的范围逐渐扩大[74]。清代及幼堂的设立即尝试兼顾养与教。及幼堂,顾名思义,受到儒家“推恩保民”思想的影响,取自孟子“幼吾幼以及人之幼”之语。雍正时期云贵总督贺长龄共主持及幼堂百余所,据其所言,及幼堂的创设不能仅考虑救助与养护儿童,保障孤儿与弃婴的生存,还当为其长远发展做打算,“或授之读焉,将俾之识字也,或习之艺焉,将俾之食力也”[75]472。在这种公育观念的引导下,及幼堂不仅为儿童提供基本生活保障,还设立教习,“教之识字习技艺,至年十七始令其出”[75]11。道光十八年,地方官陈文衡所建及幼堂,收留十三岁以下“无可依恃”的儿童,不仅派衙役照料他们的生活,解决他们的基本温饱问题,还雇佣编竹器草具等工匠教他们手艺[76]。道光十六年,贵州按察使唐鉴创办的及幼堂对教育更为关注,并根据儿童天分与材质,“择其秀者教以读书写字,粗笨者教之打草鞋打绳索、编竹器篾蓝”[77]。近代以后,侧重公教成为公育的明显特征,康有为在《大同书》中即清晰阐述了儿童从出生到入学的各个阶段,熊希龄创办的香山慈幼院、陈布雷等试办的“宁波第一儿童公育社”则突出公教职能,力求把儿童培养成时代新民。

(三)儿童公育观念的构建主体趋向多元性

就实践方式而言,公育作为一种公益性、福利性组织,其参与主体比较广泛。就机构设置而言,有官方机构、民间机构以及官方与民间合作的机构,孤独园、及幼局、慈幼局、养济院、举子仓等为统治阶级实施仁政的举措,慈幼庄、义学、育婴堂等则由民间机构转变成官方与民间合作的机构,莲滨全婴会一类则是民间慈善人士自发的组织。就参与人员而言,既有上层统治阶级,也有心怀苍生的地方官与乡绅;近代以后则呈现政党、民主人士、社会团体等多方参与的局面。自西周时期始,“慈幼”即是统治阶级安邦定国的重要举措之一,后经历朝帝王的实施而延传发展。在诏令的引导下,苏轼、朱熹、贺长龄、陈文衡、唐鉴等地方官也成为公育实践的重要参与者。受儒家仁爱思想影响,一些乡绅成为义庄、义学、义仓的重要支持者。近代以后,持有不同观点的知识分子成为推动公育发展的主体,在他们中间,一人往往兼有多重身份,这种身份使其对公育的认识与看法各有立场,主张公育者基本将公育视为培育新民、解放女性的重要途径。在民族危机日益加深,尤其抗日战争时期,不同党派、不同文化立场的民主人士、不同社团成为协办公育的主体,国共合作的战时儿童保育院、陶行知主持的“北碚育才学校”“中华慈幼协会”筹设的“上海慈幼教养院”等即体现了多方合作下的公育格局,为特殊时期的儿童成长提供了保障。

(四)儿童公育对象在范围上趋向普惠性

西周以前,居住在庠序的老者负责全族儿童的养育事业,指导他们学习基本的生产技能与礼仪知识,此时期的公育对象具有普惠性;西周以后,周朝统治者的慈幼政策基本惠及全国的儿童;春秋战国时期,个别诸侯王的慈幼政令虑及政治需要,一般有所选择,如越王勾践为储蓄军事力量,即下令由国家养育孤儿。两汉隋唐时期,不少帝王采取的政令所惠及的公育对象具有选择性,一般为失去父母、不能自存的儿童,或者是家庭贫困的儿童,或者是自然灾害发生时无法自存的儿童,尚且没有专门的儿童公育机构。两宋及其以后,儿童公育趋向普惠性与选择性共存,专门的儿童公育机构的出现即可说明这一特点。虽然孤儿与弃婴是主要的公育对象,但是儿童公育已经逐渐成为社会关注的事业,且政府积极鼓励地方与民间共建共筹。如在明英宗时期,边疆地区响应政令号召,亦创建了儿童公育机构。清代的育婴堂最初即为民间自发组织的公育组织,后经统治者的提倡与支持,发展成清朝最普遍的公育模式。与此同时,儿童公育模式呈现普惠性与选择性共存的格局。近代以后,人们将儿童从家庭拉到社会中来,儿童的养护尤其教育问题日益受到社会普遍关注。儿童由家庭进行养育还是由公育机构进行养护与教育,这个问题受到学者们的论争。为了帮助儿童身心健康成长,晏阳初、陶行知等开展的平民教育运动即将儿童教育作为重要内容,此外,战时儿童保育院、北平儿童公育院、陕甘宁边区第一儿童保育院等则具有儿童公育色彩,或者说是儿童公育的转型,鲜明地说明儿童公育对象的范围趋向普惠性。

五、结束语

儿童公育事业是随着政治、经济、文化和科学进步而逐渐确立和发展起来的,它的每一次演进都有着深刻的历史渊源。为适应封建专制主义统治的需要,儒家思想在制度化的发展过程中,其推崇仁爱、厚德、尚生等内在精神,为儿童公育观念的演进提供了精神支撑。从这个角度说,公育在儿童生存与成长中有过一定贡献。经过传统儿童公育观念的阶段演进分析可知,传统儿童公育组织机构的变迁蕴含着一定的逻辑主线,如政府责任由偶尔为之逐步包揽到理性主持;机制由政府供给制到多样化协同治理;模式由普惠性或选择性到普惠性与选择性共存;参与主体由一元到多元;尤其是公育的功能由侧重公养趋向侧重公教。

从观念上看,儿童公育观念源远流长,丰富了儿童教育思想;从实践上看,儿童公育机构推陈出新,开拓了儿童教育形式。自传统社会以来,儿童天生比成人弱小,是被呵护与教育的对象,这就决定了成人在生活中的主导地位。无论传统社会还是近代社会,公育在儿童生存与发展方面都发挥了一定作用。一是公育一定程度上保证了儿童尤其是孤苦儿童的生存;二是公育有助于广大儿童受到专业人士的教育;三是公育在发展变革的过程中有利于解放广大没有事业的女性。相对于丢弃儿童、虐待儿童、放任儿童、忽视儿童而言,儿童公育无疑是一种“救助与教化”,成为儿童健康生存与良好发展的基石。