城市绿地社会健康的概念、效益及影响因素

黄雯雯 林广思

快速城市化使得人类社会结构发生了重大变化,人口老龄化、流行病暴发、生活方式改变等众多因素的相互作用显著影响了居民的健康状况。城市绿地(Urban Green Space)因其具有生态系统服务功能,对改善城市环境及居民健康状态至关重要。1946年,世界卫生组织将健康定义为“不仅为疾病或羸弱之消除,而系体格、精神与社会之完全健康状态”[1]。

在有关城市绿地与健康的研究中,大量文献评估了城市绿地的健康效益,如缓解精神压力、促进体力活动和社会交往等[2-3],进而有益于生理健康、心理健康和总体健康[4-6]。然而,现有研究主要集中在生理健康和心理健康方面,缺少对社会健康的关注。健康的3个维度(生理、心理、社会)之间存在相互作用,忽视社会健康将不利于整体健康水平的评估。例如,人们的身心健康状况会影响其人际关系和社会适应情况[7]。相应地,人际关系不佳也会对人们的身心健康产生负面影响[8]。

最新研究表明,城市绿地和社会健康存在积极的相关性,包括感知的城市绿地(perceived urban green space)[9]、客观和主观的邻里环境[10],以及日常接触绿地[11]与居民社会健康的相关性。学者普遍认同城市绿地的社会健康效益包括提供社交活动的空间,促进社会互动,增强归属感、支持感和参与感,进而增强社会凝聚力和社会资本[2]。这种表述融合了人类、场所和社会等不同维度的社会健康定义,对应着不同尺度的城市绿地环境。显然,研究术语的不统一,会致使实证研究中变量操作的复杂化,进而难以形成可比较的证据。

在城市绿地和社会健康的研究中,亟待探讨以下问题:城市绿地社会健康效益的内容是什么?城市绿地对社会健康有什么影响?如何建立城市绿地和社会健康的联系?

本文将从3个方面探讨城市绿地和社会健康的关系。首先,厘清社会健康的定义和维度,辨析不同学科对社会健康概念的诠释和应用。其次,从个体层面和社会层面分析城市绿地社会健康效益的内容。最后,分析影响社会健康效益的城市绿地因素,包括城市绿地的物理特征、感知和使用,进一步提出城市绿地和社会健康的关联路径。本文呈现了如何将跨学科的研究内容迁移至风景园林学科,并通过文献综述将其归纳为可以借鉴和参考的知识,以期建立城市绿地和社会健康的联系,为评估城市绿地的社会健康效益及完善城市绿地健康影响机制的全模型提供证据支持。

1 社会健康的定义和构成

随着“健康”概念的变化,社会健康的描述对象包括人群、邻里、社区、城市和国家等。由此,社会健康概念化和测量的一个核心难题是:社会健康不仅是人类健康的组成部分,也是影响人类健康的社会因素[12]150[13]。有关社会健康定义和测量的研究大多来自医学、心理学和社会学及其交叉学科。在跨学科的研究中,辨析不同学科对概念的诠释和应用,有助于理解风景园林学科的核心内容如何作为创新点,并选择性地将来自其他学科的信息转化为风景园林学科的知识。

作为人类健康的一个重要维度,社会健康的观念最早由美国社会学家帕森斯(Talcott Parsons)提出,即健康应纳入社会角色失衡(role imbalance)的新视角[14]。个体社会健康(social health of individuals)的定义由拉塞尔(Russel R.D.)和麦克道尔(Ian McDowell)提出,即他/她如何与别人相处,别人又是如何对他/她做出反应,以及他/她与社会制度和社会习俗如何相互作用[12]150。该定义被公共卫生类专业(如流行病学、预防医学、社会医学等)学者广泛引用以评估不同人群的社会健康水平。例如,拉尔森(James S.Larson)提出个体社会健康由社会适应和社会支持构成[13]。我国学者更关注老年人和大学生的社会健康,其构成包括社会活动、人际关系、社会支持和社会网络[15-16]等。

在社会层面,社会健康是指超越个人福祉考虑他人和社会机构的维度。社会健康指社会的健康水平,是影响人类健康的外部因素,可以通过所有人平等获得商品和服务以满足其基本需求来表示[12]150。社会学、管理学、医学、哲学等专业学者关注我国社会健康治理的方法和实践。社会健康的指标包括法治国家的存在、健康分配的平等、公民参与决策过程的可及性及社会资本水平[17]。

综上,厘清社会健康的定义和维度为分析城市绿地的社会健康效益提供了方向,以“支持”“适应”“表现”“功能”等术语拓展了城市绿地社会健康效益的文献检索范围。区别于上述其他学科,风景园林学科以户外空间营造为核心内容,通过设置交往空间、参与社区营造和社会治理,有助于从微观到宏观尺度提升各个层面的社会健康。城市绿地是风景园林与人类福祉关系研究领域的重要议题,其提供的生态系统文化服务功能(人类通过精神满足、认知能力的发展、反思、娱乐以及审美体验等从生态系统中所获取的非物质收益)[18]也是促进社会健康的主要途径。

2 城市绿地的社会健康效益

根据哈蒂格(Terry Hartig)提出的关系恢复理论(Relational Restoration Theory,RRT)和集体恢复理论(Collective Restoration Theory,CRT)[19],本文提出城市绿地的社会健康效益是为使用者提供一个满足其社会健康需求的环境,包括履行社会角色、提供社会支持,以及适应他人、事、物的机会和场所。RRT关注二人组(Dyad)或小群体内持有的资源(resources),侧重于在亲密关系中交换工具和情感支持[19],用于解释微观尺度下的城市绿地个体社会健康效益。例如,城市绿地内的各种交往空间为人与人的接触和交流提供机会,有助于增强其社会支持感和社会联系感,以及维系或拓展其社会关系和社交网络。CRT关注社区中集体持有的社会资源[19]。在中观和宏观尺度下,城市绿地是改善城市环境和居民健康的社会资源。例如,城市绿地作为协助社区营造和社会治理的一种方法,有助于提升社区/社会凝聚力和社区/社会资本。

2.1 个体层面的社会健康效益

作为人类健康的一个维度,城市绿地的社会健康效益可以通过直接或间接测量使用者的社会健康结果去评估。在直接测量使用者社会健康的研究中,学者发现感知的城市绿地[9]、客观和主观的邻里环境[10],以及居民日常接触绿地[11]与居民社会健康有积极的相关性。其中,主观感知的绿地与客观的绿地对居民社会健康的影响程度不同。例如,研究发现客观的邻里环境比主观的邻里环境对居民社会健康的影响更大[10];感知的城市绿地对居民社会健康的影响程度大于身心健康[9]。

多数研究通过二级指标间接评估使用者社会健康水平。在城市绿地和社会健康相关性的研究中,表征使用者社会健康水平最常用的术语依次是社会支持、社会联系、社会关系、社会交往(social contacts)和社交网络等。首先,城市绿地的存在为使用者提供了结识新朋友的机会,通过促进不同人群之间的社会交往[20-23],有助于支持使用者的人际关系[24-25]和社会联系[26]。其次,城市公园的物理特征和质量都与使用者的社会关系[27-28]和社会支持感[29]存在显著相关性。例如,城市公园[30]和社区花园[31]提供了一种消除社会孤立和拓展社交网络的方法;公园的规划设计与儿童[24]、老年人[32]之间具有积极的社会联系。最后,住宅周边绿地的绿化程度越高、植被比例越大、距离绿地越近,居民的社会支持感越高,居民的身心健康水平也越高[33-36]。但是这也受到绿地类型和受访群体的影响[35-36]。

2.2 社会层面的社会健康效益

社会凝聚力是表征社会环境的一个关键结构,通常指用于评估生活质量的人际动态(interpersonal dynamics)和集体努力(collective efforts)[37]。大量研究表明,社会凝聚力受到城市绿地的存在和质量的影响[38]。城市绿地为人们的接触和交流提供机会和场所,进而提升不同人群的社会凝聚力[3,33]。例如,城市公园[39]、社区绿地[5,39]和街道[40]是社交聚会与休闲游憩的地方,有助于促进社会凝聚力。此外,城市绿地也通过提升社会凝聚力促进居民身心健康[5]。例如,社会凝聚力在街景绿化和居民心理健康之间具有中介效应[40]。但是也有一些反例,这是因为社会凝聚力的测量方法不同[41]。

社会资本是社会组织的特征,包括信任、规范和网络[42]。在早期的研究中,格洛弗(Glover)等发现了社会资本和休闲环境之间的相关性,即社区花园的存在是社会资本的结果,也是社会资本的来源[43]。之后有大量研究证明了城市绿地的存在有助于发展社会资本[44]。这些研究调查的内容包括城市树木覆盖率[45]、城市公园[20,46]等。也有研究发现,城市公园的使用是促进社会资本的途径之一[28],尤其是公园内的社会互动(如挥手、打招呼)[20]和各种集体活动[47]。

2.3 城市绿地社会健康效益的内容

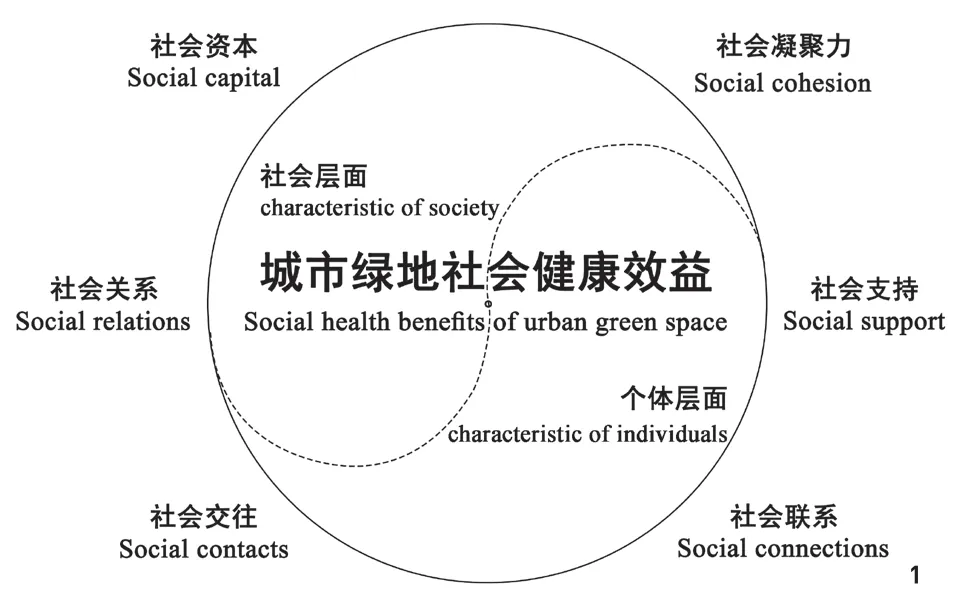

综上,笔者认为城市绿地社会健康效益包括个体和社会2个层面(图1)。个体并非指个人,而是包括个体及由个体组成的人群,区别于影响人类健康的社会环境。其中,个体层面的社会健康效益包括社会关系、社会支持、社会联系和社会交往,是使用者通过使用绿地获得的社会健康效益。社会层面的社会健康效益包括社会资本和社会凝聚力,是表征社会环境的关键结构,描述了影响人类健康和福祉的社会动态(social dynamics)[48]。

图1 城市绿地社会健康效益的构成示意(作者绘)

个体层面和社会层面的社会健康效益存在关联。个体社会健康是构成良好社会环境的基础。良好的社会环境可以促进人类健康,例如具有高度社会包容性和凝聚力的国家在社会各个层面(various levels of society)的健康状况都更好[44]。

不同层面社会健康效益的测量内容不同。在上述验证过城市绿地和社会健康相关性的研究中,社会交往通常通过受访者与亲友邻居等接触的频率和时长衡量;社会关系通常通过受访者对社会关系质量的主观评价或是绿地内熟人的数量衡量;社会支持由主要和次要社会关系提供,包括情感性支持、工具性支持、信息性支持[33]和其他支持[34];社会联系是人们对个人和他人群体的归属感及主观心理纽带(subjective psychological bond)[26],通常通过受访者与熟人的主观和客观联系程度衡量。社会层面,社会资本强调个人通过社会关系获得的资源;社会凝聚力则更易受到邻里环境的物理特征影响(如城市绿地)[5]。

在上述研究中,测量社会健康水平的工具主要包括2种:1)使用经过验证的量表或其子项目,常用的量表包括Social Cohesion and Trust Scale[10-11]、Social Capital Scale[45]、UCLA Loneliness Scale[33]、The Social Connectedness Scale[26]等;2)使用经过验证的问卷或其子项目,常用的问卷包括Duke-UNC Functional Social Support Questionnaire[34]、Social Support List[33]。

3 影响社会健康效益的城市绿地因素

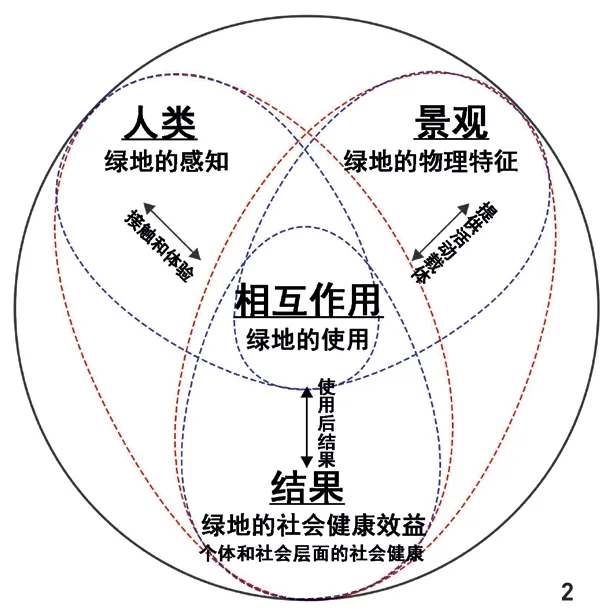

不同于城市绿地的生理和心理健康效益,城市绿地发挥社会健康效益不仅通过复杂的生态学和病理学级联转化[49],更侧重于生态系统文化服务过程,尤其是提供人与人接触和交流的空间。其中,接触和体验是实现从城市绿地的客观物理特征到社会健康效益转化的关键过程。这种体验也和使用者的心理社会文化背景密不可分。基于欧文·朱伯(Ervin Zube)的景观感知理论[50],本文将影响社会健康效益的城市绿地因素归纳为3个方面,即城市绿地的物理特征、感知和使用,分别侧重于绿地客体、人类主体和人境交互(图2)。

图2 基于景观感知理论的城市绿地社会健康效益的影响因素(作者根据参考文献[50]绘制)

3.1 城市绿地的物理特征

城市绿地的物理特征是可量化和比较的客观指标,包括绿地的植被情况、距离、面积、设施和维护(maintenance)。首先,大量研究表明住宅附近的绿地对居民社会健康有显著的积极影响。居民生活在绿化程度更高的社区[51],能获得更多的社会支持[33,36]和社会联系[52],进而提升其社会健康水平[10-11]和社会资本[45]。但是,绿地内的陡坡和绿篱可能会限制社会交往[53]。其次,客观测量住宅到最近绿地的距离对居民社会健康有较大的直接影响[11]。再次,住宅周边公园的总面积对居民的社会支持有积极影响,并且比邻里植被水平的影响更显著[36]。最后,不同规模和区域的绿地在发挥社会健康效益方面具有显著差异。例如,荷兰的大型公园提供了更多社会交往的机会,而小型社区公园使用者通常只和原有社群进行互动[39]。相比于郊区绿地,柏林城市中心绿地在改善社会关系方面更加有效[54]。

城市绿地内的设施和维护均对使用者的社会健康有显著影响。绿地类型包括城市公园[39]、社区花园[55]和街道[10]。首先,公园内的各种设施吸引人们到访并开展各种活动[20,28],进而影响不同类型的社会关系[27],有助于增强使用者的社会支持[29],以及拓展使用者的社会网络[30]。例如,画廊或展馆等建筑对于分享知识很重要,健身和游戏设施对于运动很重要。其次,良好的公园维护会影响使用者的安全感,并显著影响使用者的社会支持[29]、社会关系[28]、社交网络[22,55]和社会健康水平[56]。

3.2 城市绿地的感知

城市绿地的感知是塑造人们与绿地环境互动的重要过程。相关研究表明,城市绿地的绿度感知(perceived greenness)和满意度对社会健康有显著的积极影响。首先,研究发现住宅周边绿地的绿度感知与居民的社会接触[22-23]、社会健康[10]和社会凝聚力[57]有积极的相关性。其次,满意度是对城市绿地的主观总体评价,显著影响使用者的社会健康、社会接触[23]和社会关系[25]。也有研究发现,北京居民对3种城市绿地的满意度与居民社会健康的相关性比身心健康更显著[9]。

城市绿地的安全感、可达性、美学(aesthetics)和流动性(mobility)通常出现在具体类型的绿地研究中。首先,可达性是使用者与城市绿地的心理距离。城市绿地的可达性是影响人们使用绿地的主要因素,会对居民的社会健康产生显著的积极影响[56]。其次,相比于客观的距离,主观接近绿地与居民社会接触[20]和社会支持的相关性更显著[34]。在安全的绿地中,父母对孩子的看管程度减弱,因而有更多的时间和机会与其他人接触[55]。反之,不安全感会阻碍人们使用城市绿地,减少使用时间[58],限制必要活动[20,28,32]。最后,享受美学是人们到访绿地的动机之一[22,59]。令人愉悦的绿地环境美学可以促进社会交往的疗愈质量[31],对社会凝聚力有积极的影响[57]。此外,流动性差的公园会限制人与人之间的交流。例如,不安全的道路和设施间的距离过大都会降低老年人走动的意愿[32]。

3.3 城市绿地的使用

城市绿地的使用包括使用频率、持续时长和活动类型。相关研究表明,城市绿地的使用频率和持续时长对社会健康有显著的积极影响。首先,在绿地中花费的时间越多,人们与邻居的社交接触频率越高[23],熟人的数量也越多[28]。例如,城市公园的使用频率与使用者的社会关系[25]、社会支持[59]及社会资本[60]有显著的相关性。其次,人们使用绿地的时长决定了与他人社会关系的质量和强度[55]。例如,在绿地内的时长与儿童的自我满足和社会交往之间存在积极的相关性[22]。

城市绿地内的活动促进或限制了不同形式的社会接触,进而影响不同人群的社会关系[24]和社会联系[61]。例如,坐着的公园使用者之间更容易进行交流;跑步的公园使用者之间则可能不会社交[46]。参与社交活动的人群更有可能与当地人相识[24],并为建立社交联系提供机会[61]。城市公园中可能激发社会互动和社会凝聚力的活动包括散步、骑自行车和烧烤等[39]。在绿地中参与志愿活动的人群比没有参与的人群的社会凝聚力和社会资本水平更高[62]。园艺活动有助于减少使用者的孤独感,增强其社会关系[63],对培养社会凝聚力[64]和社会资本[65]具有重要意义。

3.4 城市绿地和社会健康的关联路径

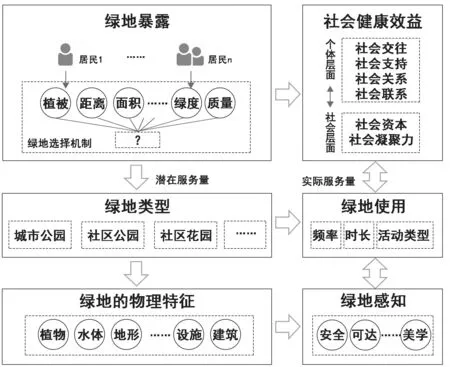

综上,本文提出城市绿地和社会健康的关联路径(图3)。路径之一是基于家庭地址量化居民暴露于城市绿地的量,包括植被、距离、面积、绿度和满意度等,建立城市绿地与健康效益的“暴露-反应”关系。路径之二是量化具体类型城市绿地的环境特征,包括设施、维护、安全感、可达性和美学等,建立城市绿地的设计实践与健康效益的关联性反馈。例如,在宏观尺度分析城市绿地的数量和面积与城市居民社会健康的相关性;在中观尺度分析住宅附近绿地的类型、面积和距离与居民社会健康的相关性;在微观尺度分析公园的设计实践、使用情况与使用者社会健康的相关性。

图3 城市绿地和社会健康的关联路径图示(作者绘)

在城市绿地和社会健康的关联路径中,城市绿地的物理特征、感知和使用均与社会健康具有相关性,城市绿地的感知、使用与社会健康效益之间也存在相互作用关系。例如,绿地使用方式的差异会促进或限制不同形式的社会交往,进而塑造了绿地内不同群体的社会关系。例如,经常去公园的人可能会有更多的朋友;参与集体活动或有人陪伴会鼓励人们定期到访绿地。同时,居民对绿地健康效益的感知也会影响景观要素的偏好[66],并进一步促进或阻碍居民使用绿地[51]。

4 讨论与结论

城市绿地是一种与日常生活密切相关的户外环境,直接或间接地影响着人类健康与福祉。“绿地和健康”是一个跨学科的研究领域,研究趋势是学科之间的综合与整合。本研究提供了一种跨学科的方法,将跨学科的研究内容转化为风景园林学科的知识,在理论层面建立了城市绿地和社会健康之间的联系。研究成果包括3个方面。第一,厘清个体和社会层面的社会健康定义和维度,为分析城市绿地的社会健康效益提供了证据支持。个体层面的社会健康是人类健康的一个重要维度,社会层面的社会健康则是影响人类健康的外部因素。第二,提出城市绿地社会健康效益的内容。城市绿地的社会健康效益是为使用者提供一个满足其社会健康需求的环境,包括履行社会角色、提供社会支持,以及适应他人、事、物的机会和场所。个体层面的城市绿地社会健康效益主要包括社会交往、社会支持、社会关系和社会联系;社会层面的城市绿地社会健康效益主要包括社会凝聚力和社会资本。第三,明确影响社会健康效益的城市绿地因素,包括城市绿地的物理特征、感知和使用。相比于客观的物理特征,城市绿地的感知和使用对社会健康的直接影响更显著。基于上述证据,本文进一步提出城市绿地和社会健康的关联路径,包括基于家庭地址量化“暴露-反应”关系,以及城市绿地的设计实践与健康效益的关联性反馈。

在绿地和健康的研究领域中,城市绿地的社会健康效益已引起学者关注,并取得了初步的研究成果[9-11,20,56,66]。但是,目前仍缺少聚焦于城市绿地和社会健康的相关研究,而且现有证据也不足以指导规划设计和相关决策。此前的研究对社会健康的认识还不全面,也混淆了不同维度的社会健康术语。因此,本研究的创新点包括以下3个方面。第一,厘清社会健康的定义和维度,提出城市绿地社会健康效益的内容。第二,提出影响城市绿地社会健康效益的影响因素,提供可供量化和比较的城市绿地的物理特征、感知和使用指标。第三,在理论层面提出城市绿地和社会健康的关联路径。然而,本文还存在一些局限性。本文是叙事综合而不是荟萃分析,这是因为城市绿地和社会健康的相关研究包括定性和定量的分析方法。这些研究涉及的文化背景多样,甚至有相互矛盾的结果,可能会降低本文关联路径的普适性。

在未来的研究中,建议侧重于以下4个方面。第一,本研究涉及诸多社会学概念,这些概念之间也是密切联系的。在今后的研究中,应以未解决的问题为目标,根据调查的对象和绿地类型,选用相应的术语和理论,探讨如何规划和设计城市绿地以提升社会健康水平。第二,量化和对比不同绿地特征对社会健康的影响程度,包括客观的物理特征和主观的感知特征。在研究设计方面,应采用更标准化的定量数据收集方法,对各项研究数据进行更有意义的比较和量化。第三,在微观尺度,以具体类型的城市绿地为研究对象,建立设计实践与社会健康效益的关联性反馈。在中观和宏观尺度,以社区绿地为研究对象,量化“暴露-反应”的关系。第四,根据之前的研究,几乎所有人口统计学变量都与城市绿地的使用及其健康效益显著相关[56]。可以推断,城市绿地的社会健康效益在不同人群中分布不均。人口统计学特征和社会经济特征对于城市绿地与社会健康之间的关系更为复杂,对人口统计学特征和社会经济特征进行深入研究有助于确定为谁以及如何重新设计现有的城市绿地。

综上,本文首次系统全面地分析了城市绿地和社会健康的关联,呈现了如何将跨学科的研究内容迁移至风景园林学科,提出了城市绿地社会健康效益的定义和分类,在理论层面建立了城市绿地和社会健康之间的关联路径。本研究不仅有助于完善对城市绿地社会健康效益的认知,为评估城市绿地的社会健康效益提供证据和参考,也为完善城市绿地健康影响机制的全模型奠定了理论基础和证据支持。