论金代后期洛西文人群体的创作与文学中心的形成

沈 超

(浙江师范大学 党委宣传部,浙江 金华 321004)

时间和空间是物质存在的基本方式,文学的产生和发展也同样存在于一定的时间和空间之中。正如陈寅恪先生在《元白诗笺证稿》中所强调的,文学史的编纂应将“时间先后”与“空间离合”相融合。近年来,金代文学逐渐受到学者的关注并取得了一系列的研究成果,其中既有对金代文学文学史意义的整体把握,也有对个别作家作品及作家群体的研究;既有基础性的文集整理,也有深入细致的文献考析;既注重金代汉人文学的研究,又关注了金代女真文学的特殊成就。①但现有研究多从“时间”的维度来看文学的发展,对于金代文学“空间形态”的研究仍较为欠缺。金朝是由女真族完颜部落建立的政权,自1115年建国后雄踞于中国北部地区达119年之久。金朝曾有两次迁都,即海陵王1153年迁都燕京和金宣宗1214年南迁汴京。这两次迁都,将金朝分为前期、中期、后期三个阶段。本文选取金朝1214年南迁汴京至1234年金朝灭亡这一时间段,从文学地理视角,梳理分析此期文人的群体性流向和文学地理中心的形态,以期更好地还原金代后期文学的历史图景。

金朝后期,政治腐败、民不聊生。1213年,金宣宗(完颜珣)即位,改元贞祐。面对蒙古铁骑的长期侵扰,1214年3月,金与蒙古达成和议,并于7月迁都汴京,史称“贞祐南渡”。随着金宣宗的南迁,大批的文人也随驾迁至汴京,如赵秉文、杨云翼、李纯甫、许古、刘祖谦、王郁、王渥等。作为政治经济文化中心的首都,汴京自然成了金代后期的文学中心。但是,也有许多金之文士并未随迁,而是选择遁居山林,而他们不约而同选择的闲居之地就是洛西。归隐闲居此地的洛西又会吸引另一批游历经过的文人短暂停留,他们交游、往来、唱和,让洛西成为金代后期除汴京之外的另一文学中心。在洛西地区进行文学创作和活动的这批文人,我们或可称之为“洛西文人群体”。

一、洛西的地理区位因素

程巨夫《雪楼集》中有洛西的相关记载。《洛西书院碑》曰:“洛水出京兆欢举山,东流至熊耳,禹导之又东,至今河南永宁之长渊,相传即出书之地,地居洛邑之西,故又为洛西。……国初,贾尚书损之、辛征君愿、元员外好问、杨转运奂、陈参议赓兄弟,姚少傅枢,诸儒皆讲学其间。”[1]“国初”应指金贞祐、兴定年间,当时并无洛西书院,入元之后才逐渐形成。这里所言之“洛西”,实指南京路的嵩州永宁一带。据《金史·地理志》载,嵩州(今河南省嵩县)有四县四镇:伊阳(镇鸣皋)、永宁(镇府店)、福昌(镇韩城、三乡)、长水。伊阳、永宁、福昌的三乡等地,在贞祐南渡之后都有文人在此闲居,如赵元、张澄、辛愿、麻革、李俊民等。此外,与嵩州毗邻的卢氏(属京兆府路虢州)、内乡(属南京路邓州)以及刘从益闲居的陈州(今河南省淮阳县),也都是金末文人避乱隐居的聚集之地,并且各地之间的文人均有往来交游。

嵩州一带为何让众多文人对其情有独钟?蒋星煜先生在其《中国隐士与中国文化》一书中论述道:“中国隐士的分布有着明显的偏倚性:从自然地理的角度来观察,隐士分布在平原的极少,大部分在山谷和丘陵地;从人文地理的角度来观察,分布在城市的极少,大部分在乡村。”[2]3从地理区位因素考虑,或有以下几个原因。

其一,洛西之地多山谷、丘陵,适合隐逸闲居。所谓“琴淡得古趣,心清闻妙香”,文人隐逸闲居追求和向往的是自然幽静、远离喧嚣的环境。因平原之地耕地多、人口稠密、舟楫便利,所以城市往往建在平原之地。文人为了远离尘世、悠然自得、放浪形骸,往往选择人口较稀少、幽静且充满田园气息的山谷、丘陵之地作为自己的闲居之所。嵩州一带以及内乡、卢氏等地都多山。据《金史·地理志》所记,嵩州永宁一县就有四山,即三肴山、熊耳山、嶕峣山、天柱山;福昌则有女几山、金门山;内乡也有高前山、熊耳山;卢氏有朱阳山、熊耳山。此外,贞祐南渡之后,金正遭受蒙古铁骑的践踏,城市大多被侵略者占领,许多文人都是南渡后避乱隐居到嵩州的,如赵元、麻革、李俊民、房皞等。洛西之山恰如一道天然屏障,让这些文人与世隔绝、遗世独立,既能更好地躲避战乱自我保全,又可采菊东篱、诗酒自娱。

其二,洛西之地多名胜、庙宇,更好地丰富了文人的生活。嵩州、内乡一带风景独好,玉华谷、龙门、龙潭、内乡之淅江等,都是文人相约交游之地,留下了许多互赠诗文,如遗山的《水调歌头·与李长源游龙门》、李献能的《玉华谷同希颜、裕之分韵得秋字》、冯璧的《元光间予在上龙潭》等。五岳之一的嵩山在河南府之登封,离洛西不远,常有文人游历于此。雷渊与元好问、李献能等人在兴定四年(1220)同游嵩山,遗山有词《水调歌头·云山有宫阙》,王渥有诗《送裕之还嵩山》,在嵩山隐居的秦略也有吟咏嵩山之景的诗句曰:“一柄太阿留少室,却擎空掌华山头。”(《少室山卓剑峰》)[3]1918少室山下还建有少姨庙以纪念涂山氏之妹。这些风景名胜既给闲居文人提供了交游活动的场所,也为其文学创作提供了素材。另外,这里的山谷中,寺庙宫观众多,如竹阁禅院、会善寺、达摩庵等,而文人隐士往往乐于与方外人结交,如冯璧曾与禅僧野客作斗兰会;雷渊曾游三乡的竹阁禅院,作有《福昌县竹阁禅院记》;李纯甫喜佛,曾辞官隐于嵩州伊川一载;王彧更是削发为僧,居达摩庵。元好问在嵩山时常住清凉寺,“往来清凉,如吾家别业”(《兴福禅院功德记》),[4]733并与相禅师交往甚密,还作有《清凉相禅师墓铭》。他们在此静坐、清谈、吟诗、读书、诵经、游览,为其闲居生活增添了色彩,这也是洛西之所以吸引文人隐士的一个重要原因。

其三,洛西距离首都汴京(今河南省开封市)不远,又与中京(今河南省洛阳市)较近,适合那些身在山林却仍心怀魏阙的文人隐士。蒋星煜先生曾统计过中国历代隐士的地域分布:“中国隐士的地域分布以庐山最密,嵩山次之,武夷山又次之……”[2]67他认为嵩山之所以历代都有较多的隐士隐居于此,其中一个重要原因便是此地距离唐代的都城长安和北宋的都城开封府都不是太远,因此吸引了那些仍有出仕愿望的文人前来闲居。唐代的宋之问、王维等都曾隐居于此。金末的洛西,情况与此相类。贞祐南渡之后,金之都城迁到汴京(今河南省开封市),嵩州、陈州一带与之同属南京路,相隔不远。而洛西以洛邑之西得名,与名城洛阳之间自然也很近。洛阳又于兴定元年(1217)升为中京,府曰“金昌”,成为金之陪都。仔细分析此时隐居于洛西一带的文人,他们的内心充满了矛盾,很少有人能够真正放下家国和仕途,而更多的是因致仕、落第而暂时闲居,一旦恩命下达,便立即轻裘以趋。以李纯甫为例。南渡后李纯甫拜官翰林,后因术虎高琪擅权而于兴定三年(1219)辞官归隐嵩州伊川。但一年之后,术虎高琪被诛,李纯甫立即复官出仕。对于诸如李纯甫、元好问、许古、刘祁之类的文人来说,与都城、陪都均较近的嵩州、陈州一带无疑是其隐居的较好选择。

总之,嵩州、内乡、卢氏、陈州一带,以其地理区位之优势,在金代后期动乱的时代背景下,成了金后期文人避乱隐居的聚集之地。如此“天时地利人和”的契机,很容易使洛西文人群体及其创作成为金代文学史的重要组成部分。

二、洛西文人集聚概况

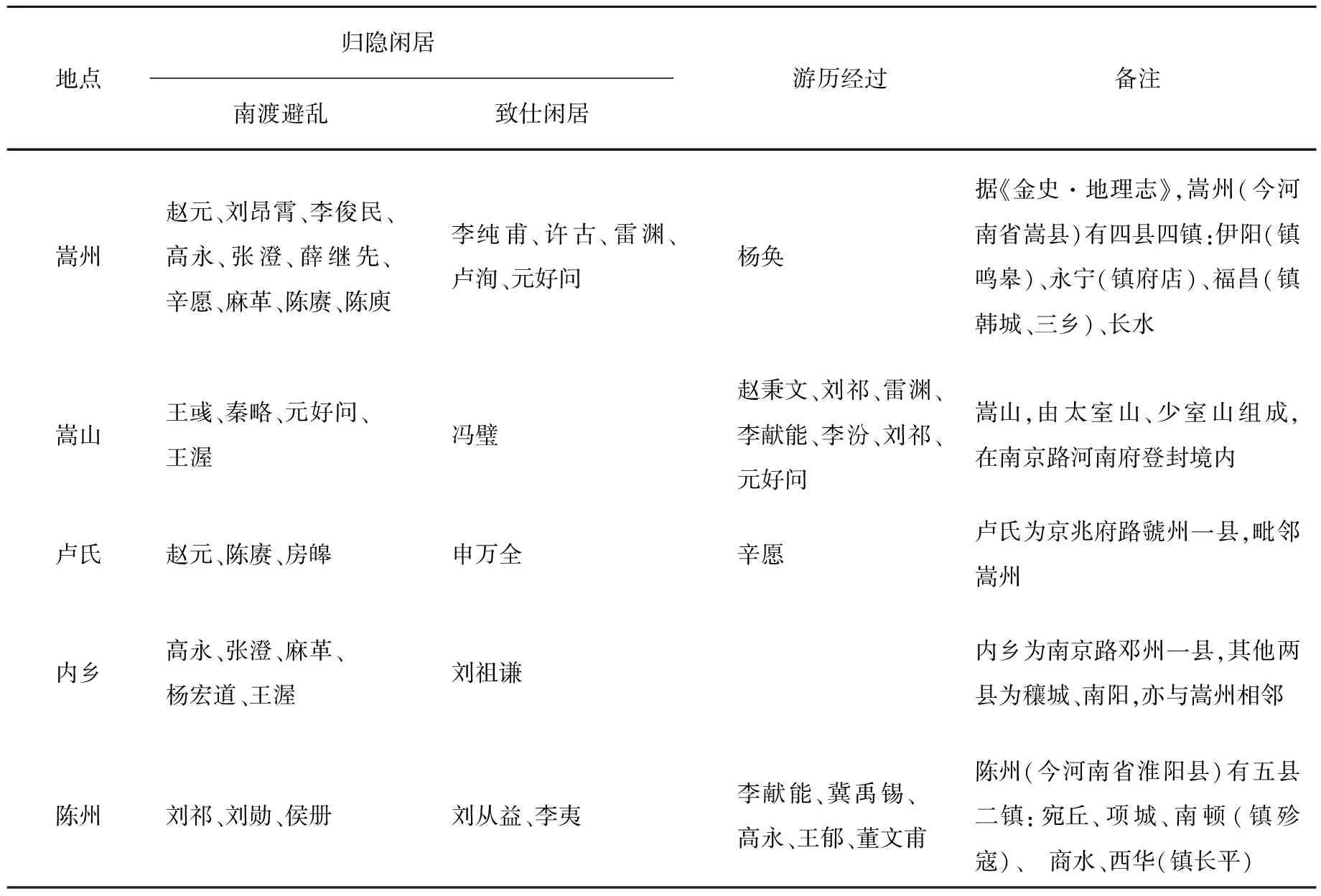

上文已提及,洛西是指以嵩州的永宁、福昌为中心,包括外围的卢氏、内乡以及陈州在内的区域。贞祐南渡之后,一批文人集聚于此。据王庆生《金代文学家年谱》所考文人行迹,列表如下。

表1 洛西文人集聚概况

如表1所示,集聚洛西的文人主要是两类,即归隐闲居洛西和游历经过此地者。归隐闲居的文人中,又主要有两种情况:其一,南渡避乱而择居洛西。以赵元、刘昂霄、高永、张澄、辛愿、麻革、李俊民、杨宏道、薛继先、陈赓、陈庾、房皞、刘祁、刘勋、侯册为代表。其二,则是致仕闲居此地。主要有李纯甫、许古、冯璧、雷渊、卢洵、刘祖谦、申万全、刘从益、李夷等。有部分文人并非居于一地,其闲居地点有所转移,甚至往来多地之间。如赵元因避兵南渡择居嵩州永宁,后又入卢氏山中;高永南渡后择居嵩州,正大四年(1227)携家迁内乡,正大末年(1231)又访刘祁于陈州;张澄、麻革也从嵩州迁往内乡。这些文人在不断地动态交往、游历唱和之中挥洒文采、表达自我,给洛西一隅之文学抹上了亮丽的色彩。

三、洛西文人群体的文学创作

所谓“四外之人,莫不以嵩前为乐土焉”(元好问《登封令薛侯去思颂》),[4]802如白表所示,金后期的文坛巨匠,似乎都曾在此隐居或游历过。《费县令郭明府墓碑》有载:“长子令永宁,洛西山水佳胜,衣冠之士,多寓于此。公与贾吏部损之、赵邠州庆之、刘文学元鼎、李泽州温甫、刘内翰光甫、名流陈寿卿、薛曼卿、申伯胜、和献之诸人,徜徉山水间,日有诗酒之乐。”[4]601可见,彼此相约共赏山水美景、饮酒赋诗、自娱身心,是闲居洛西的文人们重要的社会活动,他们创作了许多作品,抒写闲居之乐,表达归隐之志,似乎与汴京文人圈的围城丧乱之作格格不入,然而其中蕴含的对时局的隐忧和文人内心深处的仕隐矛盾,又与汴京文人圈对国家、百姓的使命感、责任感遥相呼应、如出一辙,值得我们反思。

(一)表归隐之志

古代文人皆以“穷则独善其身,达则兼善天下”[5]作为自己的处世准则。面对金代后期动荡腐败的社会现实,内有胥吏专权,政治上受到排挤,外有蒙古大军步步紧逼,无力回天的文人们只能慨叹年华已老,“初心自慷慨,白首还蹉跎”(刘从益《岁除夕次陈东坡守岁韵》),[3]1630将纷纷往事“都付松巅一笑中”(冯璧《和希颜》)。[3]1467因此,他们的诗作中多半表达了以诗酒度残年的归隐之志。

以元好问的《出京》诗为例:

从宦非所堪,长告欣得请。驱马出国门,白日触隆景。

半生无根着,飘转如断梗。一昨随牒来,六月阻归省。

城居苦湫隘,群动日蛙黾。惭愧山中人,团茅遂幽屏。

尘泥久相涴,梦寐见清颍。矫首孤云飞,西南路何永。[6]260

此诗题下注:“史院得告归嵩山侍下”,写于正大二年(1225)元好问获准离京归嵩之时,时年35岁。在他看来,半生的时光忙碌于赴试、为官和功名,却仍感飘摇——为官之路终不是他最终的归宿。诗中将城市的嘈杂比作蛙鸣,城市的生活令他苦不堪言,做梦都想在青山绿水间徜徉。迫切的归嵩之情就好比久在樊笼而向往守拙归田的陶潜一般。再看元好问同期之作《浣溪沙·史院得告归西山》:“万顷风烟入酒壶,西山归去一狂夫。”[4]1010似乎西归山林便宛若新生,恢复了生机和活力,可像“狂夫”一般过着“苦乐与之偕”(元好问《乙酉六月十一日雨》)[6]262的生活。

事实上,不仅元好问,其他众多文人也都向往隐居,赞美归隐。李道人若愚曾以《嵩阳归隐图》求题,麻九畴、雷渊、刘勋、史学、赵宜之、王渥、元好问等均为之题诗。南渡后居陈州的刘勋直言:“脱却儒冠已自闲,更令家事勿相关”(《爱诗李道人嵩阳归隐图》),[3]1901他对科举为官已毫无兴趣,态度很是超脱。雷渊的同题诗通过春葩、夏泉、霜林、雪岭等四季之景的描写,抒发了“山中诗友莫相厌,远胜薰酣声利乾没儿”[3]1728的归隐之情。元好问《李道人嵩阳归隐图》也描绘了嵩山的田园风光,并赞其为“古仙村”和一所“佳处”:“长林连玉华,细路入清微。连延百余家,柴门水之湄。桑麻蔽朝日,鸡犬通垣篱。”[6]258更值得一提的是麻九畴,他本身并未归嵩,而是隐于郾城(今河南省漯河市)一带。在其诗《李道人嵩阳归隐图》中以“招子归嵩”“绘子归嵩”“笑子归嵩”“诳子归嵩”“决意归嵩”层层递进,最后抒发了“子不归嵩,送子归嵩”的真谛。诗中暗含了一丝悲愤,透露了愤世而归隐的心态。

对于没落中的金王朝而言,文人对科举、仕途丧失信心,转而追求归隐并不是一件好事。然而,正是金统治者对文人的不信任,甚至必欲去之而后快,才使得金之文人与金政权一步步地分离,造成了愿为社稷效力之士不能安其位,愿忘身殉国之人不能得其誉的局面。对国家前途和金廷无望的文士们,也只能在山水田园中登临纪行、思古怀情、应酬唱和以表才情。“江流滚滚望不极,世事悠悠私自怜”(元好问《春日半山亭游眺》),[6]406归隐洛西之文人在乱世中纷纷选择独善其身,寻找一个桃花源避世,以这样的方式来享受最后的一点自得,虽不算高尚却也是人之常情。

(二)道闲居之乐

文人归隐闲居大致不外读书、吟诗、教授、抚琴、垂钓、酌酒、游览等,因此,他们的诗文创作也多表现悠然自得的闲居之乐。正如冯璧所言:“元光间,予在上龙潭,每春秋二仲月,往往与元雷游历嵩少,诸蓝禅师汴公方事参访。每相遇,辄挥毫赋诗以道闲适之乐。”

闲居之乐,首先来自文人的乐观心态。且看元好问在登封与卢氏赵元的唱和之作。好问诗《寄赵宜之》描绘了南渡后北人的生活窘境,一句“北人南来向何处,共说莘川今乐土”,[6]143表达了避世于此不怨世、不嫉俗的闲居心态。他之所以选择莘川(主要指卢氏在内的豫广大地区),是因此地“长林绝壑人迹所不到,可以避世如武陵”。[6]143而诗末“洛阳一夕秋风起,羡煞吴中张季鹰”,[6]143是说闲居于此的潇洒生活,连西晋酒仙张季鹰都羡慕不已,进一步表明了元好问并没有因为仕途和乱世影响自己的乐居心情。赵元的答诗《次韵裕之见寄二首》中也有“莘川拟作桃源隐,共与青山阅古今”[3]1399的诗句,化用了《桃花源记》的典故,把莘川比作桃花源,把自己比作陶渊明,在青山绿水中乐看花开花落、云卷云舒。

闲居之乐,更来自文人之间“乘兴而往,兴尽而返”的无拘无束。张澄南渡客居永宁后,以教读为生,常常闭户读书,与友人交游唱和、讨论学术、切磋诗艺。李俊民也是辞官而归,遍访四围之古迹,穷探理学之根源。如此远离乱世、徜徉山水、诗酒自娱的生活,实乃“人谓东南之美,尽在是矣!”(元好问《麻杜张诸人诗评》)[4]813如遗山《同希颜、钦叔玉华谷分韵得“军华”二字二首》、李献能《玉华谷同希颜、裕之分韵得秋字》、雷渊《玉华山中同裕之分韵送钦叔得归字》等作品,都记录了三人玉华谷雅集之事。玉华谷在嵩山少室山,文人兴致所起则深入玉华谷寻幽访胜。以此为缩影,便可窥见洛西文人“一笑白鸥前,春波动新绿”(元好问《濦亭》)[6]195的自得之乐。

值得一提的是辛愿的小诗《山园》:“岁暮山园懒再行,兰衰菊悴颇关情。青青多少无名草,争向残阳暖处生。”[3]2487诗中既描写了隐居的生活环境,更体现了诗人即使闲居仍积极向上的精神,在一系列无聊、平庸的作品中彰显了独特的价值。如此“向残阳争暖”的心态,也引起人们的许多遐想,进一步思考和关注归隐之作中孕育的深刻内涵。

(三)叹时局之忧

隐士并非圣人,归隐闲居也并非真的与世隔绝。国家民族的危难,黎民百姓的水深火热,无不将隐士心中知识分子的使命感和责任感悄然唤醒。纵然写下了众多诸如“朝来暮去,要山鸟山花,前歌后舞”(元好问《摸鱼儿·笑青山、不解留客》)[4]986的闲适诗句,表达了“纷纷往事渠知几,都付嵩巅一笑中”(冯璧《和希颜》)[3]1467的旷达,也仍有如“降生申与甫,周室偾复振”(冯璧《雨后看并玉所控诸峰》)[3]1482这样的诗句,不时寄寓对时局的不满、忧虑以及对变革的渴望。

且看赵元《渡洛口》一诗:

一脉寒流两岸冰,断桥无力强支撑。忘机羡杀沙鸥好,不省人间有战争。[3]1374

赵元,字宜之,号愚轩。避兵南渡而居嵩州永宁三乡镇,后又入卢氏山中。诗题中的“洛口”即洛水入黄河处,又称洛口镇。诗中以“寒流”“断桥”之意象,寓意了当时兵荒马乱的社会现状。而最后两句则直接表达对战争的无奈、对和平的向往以及对老百姓生活的忧虑。诗虽仅有四句,却能深入现实生活,反映底层民生。李纯甫赞其“落笔突兀无黄初”“字字不减琼瑶琚”(《赵宜之愚轩》)。[3]1162而其另一首《丁亥三月二十五日雪》“草木无春意,关河惨客愁。天心宁易测,三叹索冬裘”,[3]1407则将外部环境、身世感触和时局之忧融为一体,极为深沉。

再看麻革作于卢氏山中的《卢山兵后得房希白书知弟谦消息》:

闻道王师阻渭津,卢山以后陷兵尘。军行万里速如鬼,风惨一川愁杀人。乱后仅知家弟在,书来疑与故人亲。梦中亦觉长安远,回首关河泪满巾。[7]2223

因自己的亲身经历,麻革对蒙古军入河南击嵩州、汝州的现实感同身受。家人离散、一片荒凉惊醒了闲居中的文人。一句“回首关河泪满巾”的自白,将其对战局的担心、对国家存亡的忧虑表现得淋漓尽致。刘昂霄与辛愿、麻革、元好问等人在中秋集会觥筹交错、赋诗自娱之时仍心系山河:“今古消沉诗句里,河山浮动酒杯中。”(《中秋日同辛敬之、马伯善、麻信之、元裕之燕集三乡光武庙,诸君有诗,昂霄继作》)[3]1958而遗山《箕山》《元鲁县琴台》《落魄》等诗以及《市隐斋记》也都饱含了对社会和人生的深沉忧思,呈现了慷慨悲凉的基调,颇有杜诗之风。

“富贵已经春梦后,典型犹见靖康前”(《西园》)[6]128是元好问府试入都之时,对金将重蹈北宋覆辙的隐忧;而“风景初不殊,川涂忽修阻”(《龙潭》)[6]124则是其闲居嵩少时对现实的忧虑。不论在何时,不论居何地,他们忧国忧时的至诚都是相同的。无论是路铎、李着、史士举之类反抗蒙古军的忠杰文士,还是身居高位、官拜翰林,渴望以改革救国的赵秉文、李纯甫一类,抑或是致仕归隐、闲居山林的赵元、辛愿、刘祁一流,他们对国家衰落、民族危难的忧虑和关怀均是相通的。

(四)露隐仕矛盾

如上文所言,避乱隐居洛西的文人,他们爱田园、喜山林,以闲居为乐,尽管如此,他们仍在诗文中不自觉地体现了对国家、民族的忧虑,对时局战场的关注。隐士的内心往往是矛盾的,“不合理的典章制度,卑污的权贵,喧嚣的市尘,构成了他对世俗的离心力,爱国爱民的天性,则是他对世俗的向心力”,[2]80“隐逸之宗”陶潜尚不能逃过内心的矛盾与煎熬,何况洛西文人,其内心的挣扎可见一斑。

这样的矛盾和挣扎在元好问身上得到了集中体现。贞祐南渡后,元好问避兵寓居三乡,与李纯甫、雷渊、李献能等人游历嵩少。后曾多次入京赴试,登第,周旋于在京权贵之间。元光三年(1223),自京还嵩山,不久又出为镇平令,后转内乡令。正大五年(1228)遭母丧,因而罢官闲居东南白鹿原。闲居内乡期间,曾赴邓州移刺瑗幕府。从其经历中可以得见,遗山并不能真的安于归隐。一方面,遗山多次表达了对田园诗酒的向往,诸如“离官寸寸乐,里社有拙言”(《饮酒五首·其三》)[6]265“山中如有酒,吾与尔同归”(《后饮酒五首·其三》[6]269)“桃花三百里,浑是武陵溪”(《临江仙·内乡寄嵩前故人》),[4]1000等等;另一方面,他又无法摆脱传统文人入世报国的追求,作品中一次次地透露“三十九年何限事,只留孤影伴黄昏”(《长寿山居元夕》)[6]427这般不甘寂寞的心态。

再看元好问罢官内乡居白鹿原时,为友人张潜的新居所写的《行斋赋》:

古有之,居不隐者志不广,身不抑者志不扬。士固有遁世而不复见,然愈掩而愈彰。南山苍苍,北风雨霜。有兰不凋,俟春而芳。伟哉造物,又将发吾子之幽光耶?[4]5

赋有序曰:“戊子冬十月,长寿新居成。仲经张君从予卜邻,得王氏之败屋焉。”[4]5之所以名“行斋”,是“取素贫贱、行贫贱”(元好问《张仲经诗集序》)[4]768之意。然而,遗山内心的愁绪和怅然,并不在于经济上的贫穷,而是根源于深藏的那颗不甘平庸的心。在他看来,纵然遁世归隐也无法掩盖士人之志和能者之才。归隐闲居只是针对“身之抑”,“身抑”之后随之而来的是“志”进一步地彰显,文人志士的光彩终有显现的一天。正是这种不甘寂寞、不甘平庸的心态,成了元好问以及其他闲居文人再度出世的原因和动力。

不仅元好问,其他在洛之文人同样经历了隐仕矛盾的挣扎。李俊民有诗《司谏许道真征复图》与致仕而归的许古唱和,其中有句云:“功成身退天之道,道直天怜去官早。”[7]1886许古兴定三年(1219)因削官而闲居嵩州。诗表面虽为友人的削职感到不满,深表同情,但实际却透露了诗人自己对致仕归隐仍怀有一丝牢骚和怨恨,并不能真的甘于寂寞。从归隐的动机分析,许多闲居于此的文人并非真心地选择隐居:李纯甫因高琪专权而辞官,在嵩州仅闲居一年便复入翰林;刘昂霄解邓州倅后,筑室内乡,但不久就出为河南府判官,难怪杨宏道有言“圣朝深眷遇,安得守田园”(《刘节副内乡新居》)。[7]2316对于这些身在山林却心怀魏阙的文人来说,居洛西并非真正的“归隐”,而只能算“暂隐”“暂居”而已——连他们自己最终都只能自嘲“归来应被青山笑,可惜缁尘染素衣”(元好问《自邓州幕府暂归秋林》)。[6]461——的确,很少有人能够真正放下“居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君”的士大夫情怀,做一个真正的隐士。

四、文人流向与金代后期洛西文学中心的形成

文人的群体流向会改变且决定文学的地理形态。中国古代文人多具有官僚的身份,顾炎武就曾指出:“谓之士者,大抵皆有职之人矣。”(《士何事》)[8]文人们身上都肩负着济国安邦的使命,从政入仕成了他们饱读诗书的目标与归宿。因此,京畿之地历来都是文人墨客的集聚之所。作为全国政治、经济、文化的中心,京都吸引着无数怀揣梦想和希冀的知识分子,他们渴望到帝乡去寻求机会、大展宏图,求学干谒、应试赴举、做官仕进,逐渐形成了文人聚集京都的现实。伴随着海陵迁都和贞祐南渡这两次迁都,历时一百多年的金王朝在前期、中期、后期分别有三个都城,即上京会宁府、中都大兴府(即燕京)和汴京开封府,各个时期的京都都集聚了大批的文人。如金代前期的宇文虚中、吴激、蔡松年、高士谈、刘著、韩昉等外迁入上京的“异族”文人,他们在都城上京交往雅集,以客居的心态共诉家国之思。金代中期党怀英、赵秉文、李纯甫、王庭筠、赵沨、周昂、路铎等人齐聚中都,入太学、赴科举、举翰林,聚集了一批文人形成了中都文人圈,中都也就成了金源国朝文派产生的摇篮和聚集地。而金代后期的汴京亦是如此,既有赵秉文在翰林时“同陈正叔、潘仲明、雷希颜、元裕之诸人作诗会”[9]的雅集,也有元好问《壬辰十二月车驾东狩后即事五首》、段克己《满江红·过汴梁故宫城》、杨奂《录汴梁宫人语十九首》等诸多抒写围城的丧乱之作。文人们在京都的文学创作、交游唱和,引领和影响着整个金代文学的发展和文风的变化。从上京的“异代心声”、中都的“国朝心态”到汴京的“亡国哀叹”,这不仅是地理空间的迁移,更是文人心态和精神的转变。

然而文人总是处于不停地运动中,不同的人生阶段也会导致不同的地域流向,“文学家群体处在哪里,流向哪里,哪里就是文学地理的中心”。[10]13纵观金代文人的流动,除了向京城聚集之外,由于官职的变迁、贬谪、避乱、隐逸、闲居等原因,许多文人也呈现出“离心型”的地域流向。金代初期,在“以汉治汉”政策驱使下,存在八年的伪齐政权吸引着一批文人,如马定国、祝简、朱之才、施宜生、刘豫、张孝纯、张中孚、张中彦、杜佺、杜充等,他们的作品多是应制的诏书、赋、论及干谒诗,“伪齐三都”,即大名府(今河北省大名县)、东平府(今山东省东平县)和汴京(今河南省开封市)成了除上京之外的另一文学中心。金代中期,陪都南京(汴京)成了文人们的又一选择。刘昂、高公振、张中孚、王寂、赵秉文、陈规等人因做官而在陪都;路铎则因贬谪而流于陪都;还有元好问、师拓等因求学、过游等也曾在此停留,南京(汴京)成了仅次于中都燕京的第二个文学中心。1214年贞祐南渡后,一批文人因避乱、致仕,选择了在嵩州一带,包括卢氏、内乡、陈州大部地区隐居。正如表1统计的,洛西之地文人集聚,成了金代后期除都城汴京之外的又一文学中心。

对于中国古代士人而言,出仕或归隐是他们基本的生活方式。“‘隐士’是与中国文化俱生的”,[2]3避乱隐居这一文人的流向与选择实则古已有之。从殷商到汉代,再到魏晋,历朝历代均有隐士:高洁自守者如伯夷、叔齐;退而自保者如园公、绮里季、夏黄公;隐以求志、安贫乐道者如陶潜;不屑天下事、狂放不羁者如嵇康,等等。隐士的不断涌现,使得中国古代文化逐渐形成了令人瞩目的“隐逸文化”,“隐逸”也成了中国古代文学的重要主题。隐逸不仅仅是一种文化现象,更是一种社会现象,隐逸的盛行影响到时代、社会的方方面面。文人的隐逸选择往往与一个时代的政治、社会、经济紧密相关。自卫绍王统治以来,政治腐败、民不聊生,民族矛盾日益激化,内有“红袄军”起义,给金朝的统治带来了重创;外部而言,北方的蒙古兴起,与金朝的争战日见激烈,金同南宋的战争也从未停歇,尤其是因蒙古入侵而被迫南渡之后,金朝更是风雨飘摇。所谓“天下有道则见,无道则隐”(《论语·泰伯》),[11]面对如此动荡的社会现实,贞祐南渡之后许多金代文士选择了遁居山林。此外,大定八年(1168)以来,全真教日趋兴盛,其强调身安、心静、意诚的教义与追求,也让身处乱世的士人们找到了一条遁世之路,进一步强化了金代后期文人的隐逸精神——这或许是文人们抵抗金末统治的独特方式,抑或是身居山林而心存魏阙,等待着“三顾茅庐”故事的历史重演,又或仅仅是乱世文人避兵自保的无奈选择——隐逸和幽独在很大程度上体现了文人士大夫当下普遍的文化心理和选择。

当然,洛西文学中心的形成与文人领袖的作用密不可分,“文坛领袖所在往往就是文学中心所在”。[10]20元好问《张仲经诗集序》有载:“仲经出龙山贵族。少日随宦济南,从名士刘少宣问学,客居永宁。永宁有赵宜之、辛敬之、刘景玄,其人皆天下之选,而仲经师友之,故早以诗文见称。”[4]768可见,在嵩州永宁一带聚集的文人皆是“天下之选”的文坛主力军,因此,一批与其师友交往的文人也就顺势而上,形成一股聚合力。金代文坛上最耀眼的领袖元好问也曾三度归隐此地。比如正大四年,元好问任内乡令,张澄、麻革则从嵩州移家就之而居内乡,刘祖谦、杨宏道等人亦在此,因此,元好问所任职的内乡就成了文人们的集聚之地。

文人们在洛西之地闲居、游历,赋诗、唱和,既书写了闲居的种种乐趣,又心系时局、心忧国家,在隐与仕的矛盾中展现人生的意义和价值。这一群体虽没有明确的文学主张和共同的风格旨归,因而并未形成一个鲜明的文学流派,但在金后期文坛却是一道独特的风景线,与汴京这一文学中心交相辉映、大放异彩。文人汇聚洛西,初在金末,后在元初。正是有元好问、辛愿、冯璧、陈氏兄弟等在洛西的汇聚,吸引了无数文人墨客相继前往,使洛西之地拥有了文化的熏陶、历史的积淀,后来在元翰林直学士薛友谅的努力下,建成了洛西书院,名重一时。

注释:

①专著如胡传志《元好问传伦》(中华书局,2021)、杨忠谦《金代家族与金代文学关系研究》(中国社会科学出版社,2019)、张静《金代诗歌接受史》(气象出版社,2019)等;学术论文如吴致宁《民族融合背景下的金代诗歌创作与发展》(《内蒙古大学学报(哲学社会科学版)》2020年第1期),张勇耀《“元气”论与金元之际的文学传统建构》(《文学评论》2021年第3期),晏选军、韩旭《金代的汉化进程与女真族文学演进研究》(《地域文学研究》2022年第3期),杜丽萍、王永《金代文章“气骨”论》(《民族文学研究》2023年第3期),等等。