黑天鹅灰犀牛事件冲击下我国油气保供路径研究

罗佐县,赵 睿

(中国石化集团经济技术研究院有限公司,北京 100029)

当前我国正处于全面建成小康社会、开启建设社会主义现代化强国新征程、向第二个百年奋斗目标迈进的重要阶段,同时也是我国实现“双碳”目标的重要节点。端牢能源饭碗,保障能源持续、稳定、清洁供应,对于实现国民经济和社会发展各项目标具有决定性影响。我国是能源消费大国,也是能源生产大国,长期以来能源自给率稳定在80%以上。但自20世纪90年代我国成为石油净进口国以及21世纪初成为天然气净进口国之后,我国油气对外依存度逐年攀升,2022年原油和天然气对外依存度分别在70%和40%以上。随着高质量发展深入推进,油气不仅作为能源,其化工产品原料属性也进一步凸显。在世界步入百年未有之大变局,黑天鹅、灰犀牛事件频发形势下,我国油气供应遭受海外环境波动冲击已在所难免,需要对此保持警惕并做好积极应对。

1 油气在我国经济建设中具有重要战略地位

石油石化产品在国民经济各领域应用广泛,石油石化产业是典型的支柱产业。油气作为重要战略资源,处在石油石化产业链的顶端,其重要性不言而喻。油气供应链若出现问题,冲击会顺延至交通及实体经济运行各个方面。

1.1 我国油气需求较长时期内将保持较高水平

1.1.1 交通用能为主的石油需求长期稳定

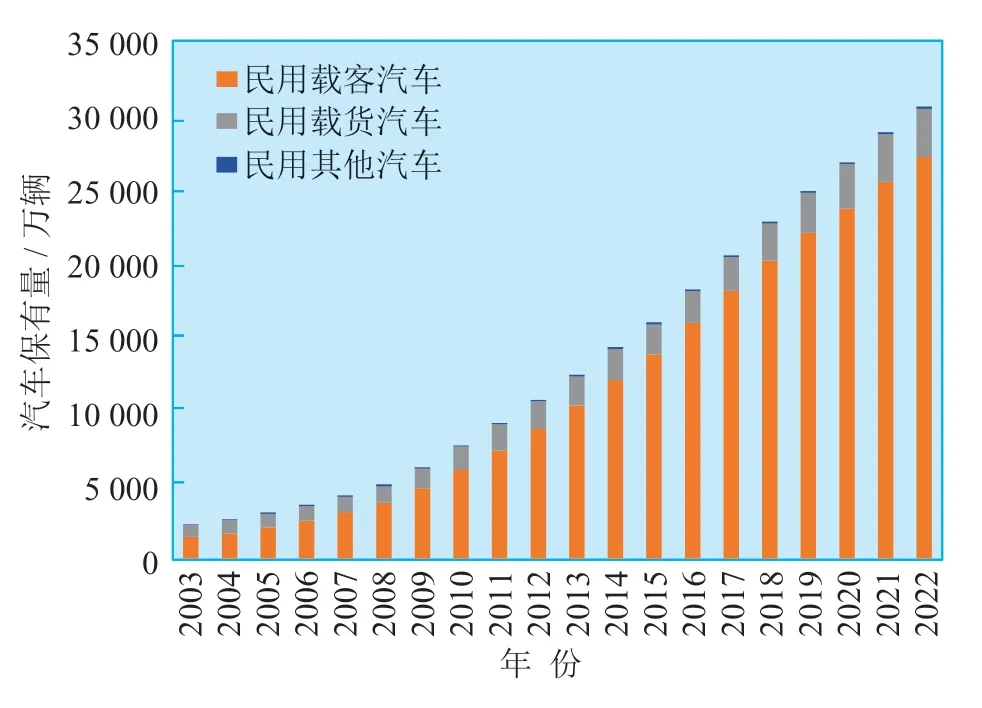

2022年,我国民用汽车保有量达3.15 亿辆,较2012年增长了1.85倍(见图1)。但以人口基数计算的汽车拥有率仅为23%,与美国87%、德国62%、日本62%、韩国48%存在较大差距。我国千人汽车拥有量为226 辆,而美国的千人汽车拥有量为837辆,未来我国汽车消费仍有增长空间,汽车消费依然是我国重要经济增长点之一。按照汽车拥有率30%和50%分别估算,未来我国汽车保有量有望达到4亿辆和7亿辆。

图1 我国民用汽车保有量及结构

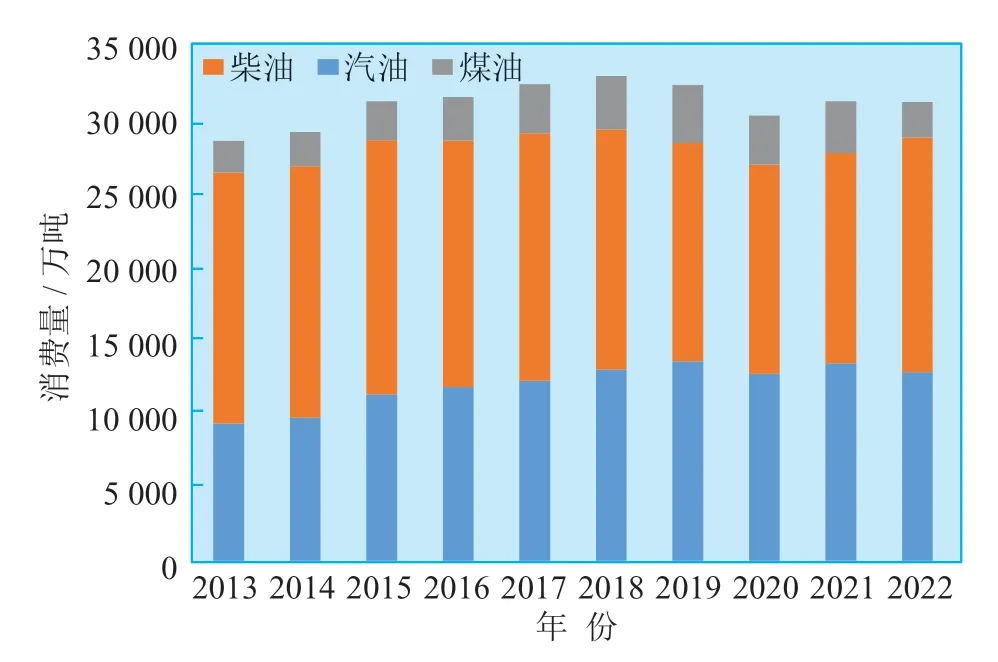

汽车的生产和消费结构发生变化。2022年,新能源汽车销量占汽车总销量的30%。根据国家发展改革委、工信部等出台的《汽车产业中长期发展规划》《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,到2025年,新能源汽车新车销售占比要达到车辆总销售的20%。近年结构调整以及疫情抑制了汽柴油需求强度,2019年后,成品油消费出现下降(见图2)。但随着各地汽车限购、限行政策的放宽,汽车保有量的增长将持续支撑成品油需求。政策推进下的新能源汽车保有量占汽车保有总量的比重虽然在提升,但燃油汽车绝对保有量仍将保持一定程度的增长,从而拉动成品油需求。随着后疫情时代的来临,航空出行人数预计将逐渐增长,有力支撑我国航煤需求。综合认为,石油交通用能角色将长期保持。

图2 我国成品油消费量

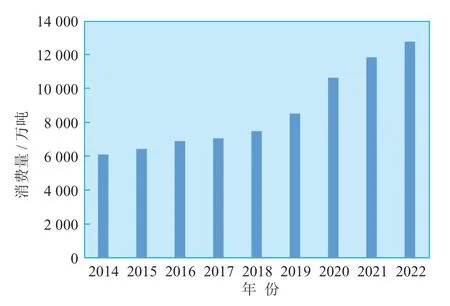

1.1.2 化工材料用油需求平稳增长

随着高质量发展战略实施以及实体经济支撑的现代化产业体系构建进程加快,高端化工新材料的需求将显著提升,拉动石油天然气需求。我国是发展中大国,不同行业之间、地区之间发展不平衡现象较为普遍,决定了高中低端产业皆有生存空间,具有生产资料属性的大宗化工产品需求亦有增长点。我国经济总量仍有相当增长潜力,这是包括化工材料在内的生产要素需求最为根本和重要的推动力量。从历史角度看,体现化工材料需求的化工轻油需求保持增长(见图3)。疫情期间化工轻油的需求不降反增,与成品油需求表现显著不同。究其原因,是各类防疫物资需求直接拉动化工材料消费,对冲了因经济形势低迷导致的其他生产领域化工材料需求下降态势。基于今后经济增长引致的生产原料需求增长的趋势判断,我国化工轻油需求将长期保持增长态势。

图3 我国化工轻油消费量

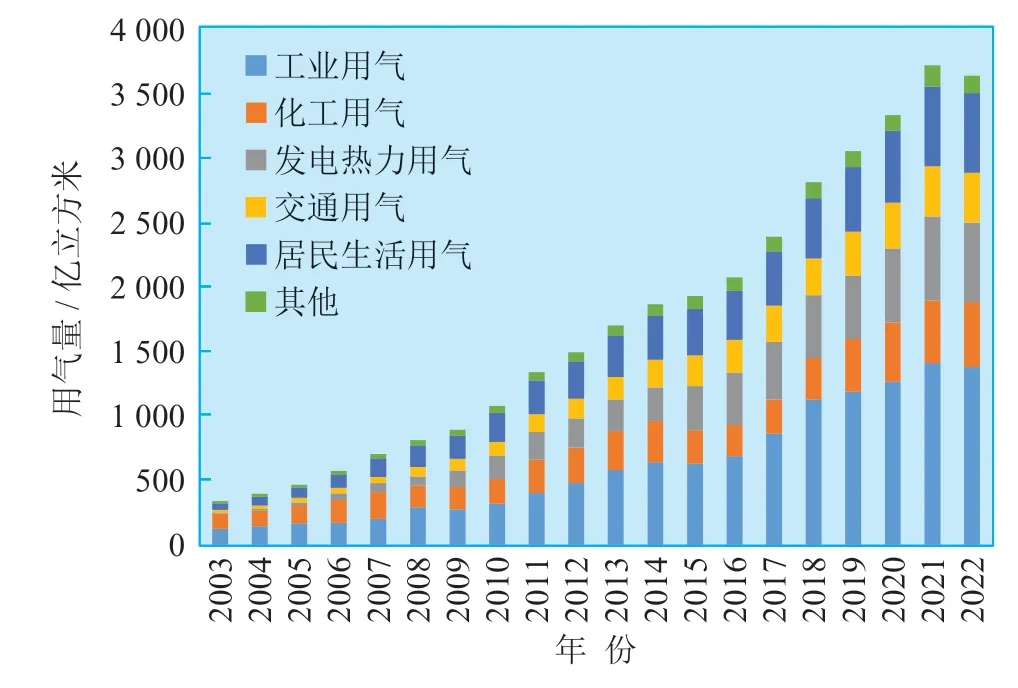

1.1.3 天然气需求持续增长

天然气作为清洁低碳能源及化工原料,同石油类似,应用亦非常广泛,具体应用领域包括工业燃料、化工原料、发电及热力燃料、交通、居民生活等(见图4)。

图4 我国天然气用气结构

居民生活用气主要包括炊事用气及热水供应用气等,属于刚性需求。目前,我国城市化水平约60%,但用气人口远未达到与城市化水平匹配的人口规模。统计数据显示,2022年,我国用气人口近5亿,生活用气620亿立方米。按照全部城市人口用天然气情景测算,比对2022年人均年生活用气124立方米,仅生活用气就将达1 042亿立方米/年,尚有422 亿立方米/年的增长空间。若再考虑城市化水平提升至80%,城市居民生活用气规模将达到1 389亿立方米/年[1]。

冬季供暖用气与人民生活息息相关。按照人均40 平方米住房面积、总用气人口5 亿以及北方城镇地区热源结构中天然气供热占比15%测算,当前我国北方城镇地区天然气供暖面积为30亿平方米。按照供暖季每平方米10立方米天然气供暖消耗标准测算,北方天然气供暖消费需求300 亿立方米/年[2]。未来若按照80%的城市化水平测算,要实现“双碳”目标,新建以及拆迁改造带来的北方地区建筑供暖面积将持续增加,天然气供暖需求将持续增长。天然气发电需求空间较大,动力主要源于新型电力系统建设的调峰需求。以可再生能源为主体的新型电力系统,其不稳定性需要依靠稳定的火电调峰,这是储能、智能电网技术得以运行的前提条件[3]。火电调峰的选择主要包括煤电和天然气发电,后者较前者在排放及应急调峰方面更有优势。近年欧美受极端天气影响多次发生电力短缺事件,欧美国家对天然气发电调峰的重视程度显著提升。单循环燃气轮机发电项目的效率不及联合循环,但其应急调峰优势显著。出于调峰需要,单循环燃气轮机新上项目投资力度显著加大,在美国的加州和得州地区表现尤为明显。

交通用气需求的弹性特征决定了天然气在交通燃料领域的特殊性,主要考虑天然气与成品油比价关系的变化。一般情况下,当天然气价格按照体积计算,每立方米气价与每升成品油价格的比例为0.5~0.6时,天然气在交通领域的应用就会有较强的竞争力。从发展趋势看,国内气价长期倒挂现象存在,下调非居民用气价格是发展趋势,将进一步利好天然气交通。

化工用气与交通用气类似,很大程度上也是出于替代石油考虑。天然气化工与石油化工覆盖领域基本一致,在化肥领域有较大数量的应用,是典型的刚需用气。目前国家对于稳定化肥生产给予高度重视。2022年,以天然气为原料的合成氨产能1 680万吨/年,按照80%的负荷率及单位合成氨生产1 000立方米天然气投入标准测算,年度天然气消耗134 亿立方米;2022年,天然气原料尿素产能1 826万吨/年,全年开工率75%,按照尿素吨单位用气600 立方米测算,年度尿素用天然气82 亿立方米。合成氨和尿素合计用气216亿立方米。

1.2 新建炼化产能运行支撑原油需求

我国是炼化产能大国,2022年产能已达9 亿吨以上,位居全球前列[4]。未来我国炼化产品在满足国内需求的同时,将大量出口海外。产能的运行产生原油需求,特别是新增产能中先进产能占较大比例,已成为我国经济发展的重要组成部分。这些产能有一定的生命周期,决定了以国境标准统计的原油需求将长期保持较大规模。按照目前产能以及85%的开工率测算,综合考虑炼化产能数十年的运行周期,我国长期原油需求将维持在7亿吨/年以上。

2 高频率黑天鹅、灰犀牛事件对油气供应的影响增大

2.1 自然环境变化节奏显著加快,引致灾难

过去30年里,因各类因素造成的自然灾害带来的保险损失平均每年增长5%~7%,这一趋势今后还将保持下去。国家气候中心专家认为,21世纪以来,全球范围内极端强降水的频次在不断增加,强度也在变大。理论上,温度每升高1℃,大气中的含水量就会增加7%[5]。周期性因素以及人类对自然的过度开发成为灾害诱发因素,飓风、海啸、地震以及极端天气的出现会从各个渠道影响人类的经济及社会行为,跨度大、产业链长的能源供应体系也在其中,且能源体系对灾害的敏感性极强。近年发生在欧美国家的极寒天气一度使得灾害发生地的能源供应陷入绝境,度电价格涨到数十美元;灾害还导致美国得州的风力发电叶轮被冻、电力企业瘫痪等。

2.2 局部地缘政治冲突频发,冲击能源供需

乌克兰一直寻求加入北约,对长期经济形势低迷的俄罗斯形成刺激,并由此引发旷日持久的矛盾冲突。从全球范围看,导致局部冲突的导火索普遍存在。中东地区一直被国际社会视为“火药桶”和“地震带”,巴以冲突、印巴冲突、朝鲜半岛局势、非洲局势随时都有擦枪走火的可能。较之地质灾害,地缘政治冲突对能源供应的影响更为突出和强烈。纵观全球,存在冲突的地区多为油气资源富集区,动荡的局势一旦出现,冲突双方往往视石油天然气设施为袭击对象。新冠疫情暴发之后,世界各地经济发展动能受到严重抑制,依靠经济发展可解决或缓解的问题和矛盾被搁置起来,进一步加剧了冲突爆发的可能性[6]。

3 基于风险防范的油气保供形势严峻

3.1 油气自给能力不足,供需缺口将长期存在

油气增储上产“七年行动计划”实施以来,我国油气产量实现突破,原油年产量由2018年的1.89 亿吨增长至2022年的2.05 亿吨,重新跃上2亿吨/年水平,天然气年产量由1 602亿立方米增长至2 201亿立方米。但我国油气需求规模大,国内供应能力不足。若出现极端情况导致的海外油气供应不稳甚至中断,我国短期内并不具备大幅提升国内油气产量的条件。国内多家机构预测,我国石油需求预计到2030年前达峰,峰值需求规模8亿吨/年;天然气需求处于增长期,预计2030年前后达峰,峰值需求规模6 000 亿立方米/年。即便有交通电气化带来的石油替代,油气需求缺口也将长期存在。

3.2 油气储运系统较为薄弱,油气资源配置效率欠佳

2008年,国务院批准《国家石油储备中长期规划(2008—2020年)》,计划2020年前陆续建设国家石油储备第二期和第三期项目,形成相当于100 天石油净进口的储备规模。目前看来,石油储备建设仍需加强。我国天然气储运设施建设较为薄弱,人均管网里程及储备容量指标长期处于较低水平。2022年,我国天然气干线管网里程12.3 万千米,储气库有效工作气量占天然气消费总量的比例不足6%,与欧美等发达国家存在较大差距。

3.3 油气进口主要依赖海运,运输风险较高

我国进口油气主要通过海运和陆上管道两种运输方式,目前90%原油和液化天然气进口依赖海运。我国石油对外依存度超过70%,波斯湾地区占我国石油进口的37%,如果霍尔木兹海峡被封锁,将意味着我国失去超过1/3的石油进口。如果曼德海峡和苏伊士运河被封锁,我国前往欧洲、地中海的船舶绕行好望角距离增加约4 000和6 000 海里,成本增加约4%。如果马六甲海峡被封锁,所有船只可通过巽他海峡航行,但马六甲海峡不能作为巽他海峡受阻后的替代通道,超大船舶必须长途跋涉,导致运距及成本上升。对于集装箱运输来说,曼德海峡、苏伊士运河、直布罗陀海峡和英吉利海峡的堵塞均会拉升每个集装箱的运输成本增加10%以上[7]。

3.4 煤制油气产能规模较小,应急保障能力有限

我国煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇基本实现产业化,是石油化工产业的重要补充。2022年,我国煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇产能分别为978万吨/年、61.25亿立方米/年、1 740万吨/年、675万吨/年。现有煤制油气产能远不能补足进口油气需求缺口。近几年现代煤化工受煤源紧张、价格高企、税费成本高、原油价格波动以及能耗、水耗等因素影响,多个项目被叫停,一定程度上影响了煤化工产能储备增长。

4 开辟基于风险应对的油气保供路径

4.1 优先保障油气核心需求

对国民经济运行及人民生活产生重大影响的特定领域的油气需求具有刚需性质,可定义为核心需求。这部分油气需求理论上虽然可以被替代,但受技术、资源和商业模式转型周期限制,替代过程缓慢并会产生极大的外部成本,影响到全社会产业供应链正常运转及民生保障[8]。

4.1.1 石油核心需求预计为3 亿吨/年

石油的核心需求应聚焦交通燃料和化工用油两个方面。正常情况下,应保障所有领域的石油需求,但当出现黑天鹅、灰犀牛事件时,石油需求得到保障的领域应该有先后之分。结合石油核心需求定义,交通燃料保障方面,特殊时期生产资料和商品运输(货运)以及管理社会运行的公务运输用油应首先得到保障。按此逻辑,社会公务运输用汽油、货运用柴油以及航空货运用航煤属于核心需求部分。根据客运交通结构数据,按照15%汽油消费用于公务运输,10%煤油消费用于航空货运航煤,40%燃料油消费用于船舶交通,可估算我国交通燃料核心需求量(见表1)。

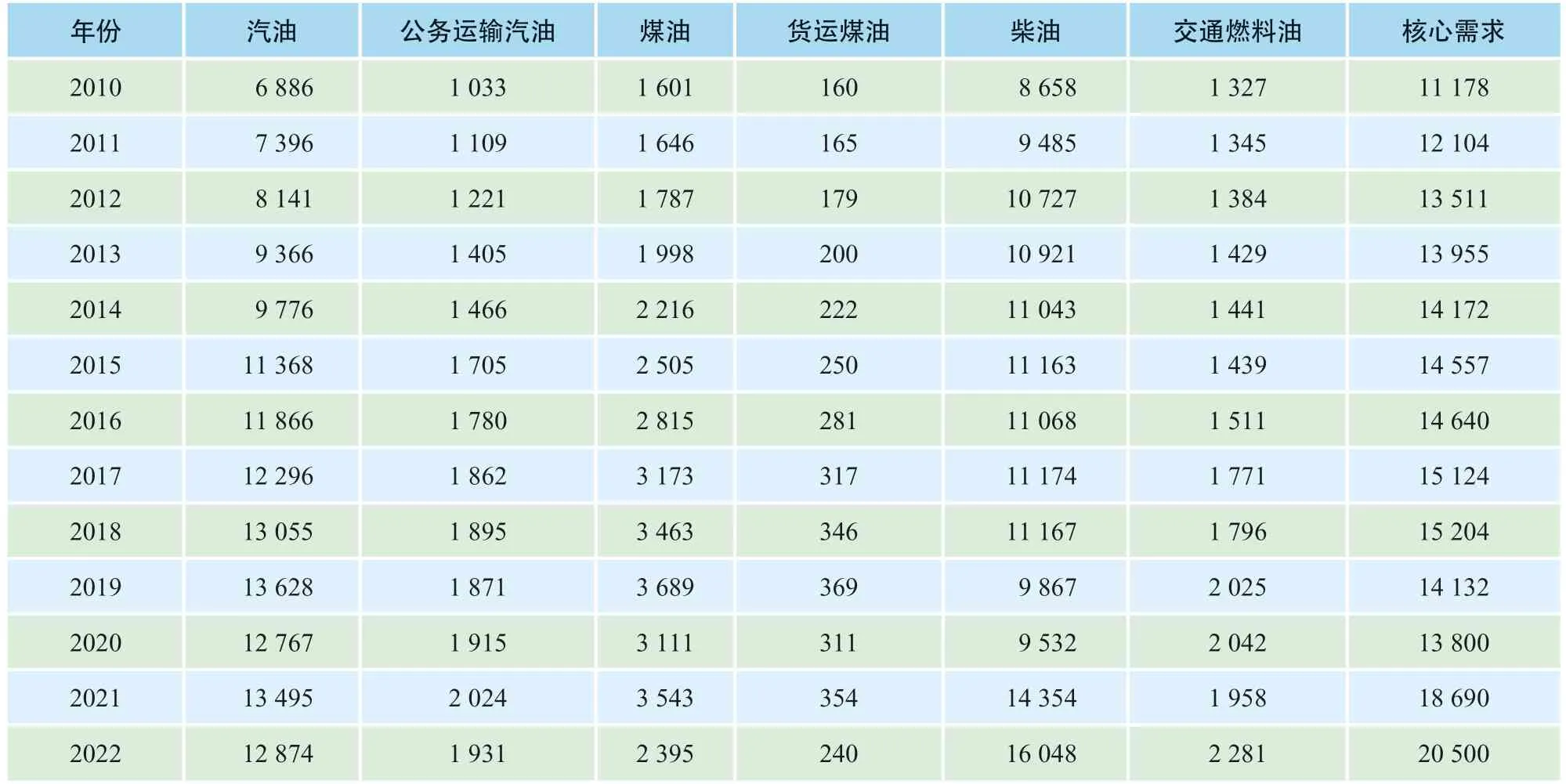

表1 2010—2022年我国交通燃料核心需求 万吨

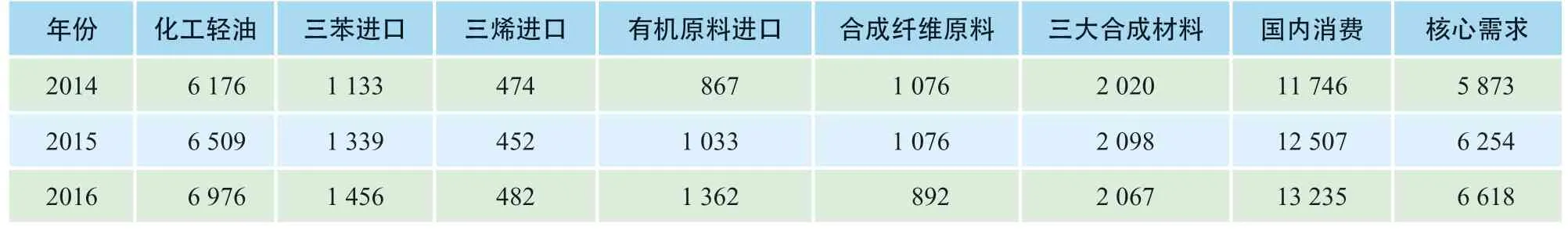

将化工轻油的国内供应外加化工产品及原料进口视为国内化工用油表观消费主体。特殊时期一般优先考虑国内消费保障,出口海外产品可不作为刚需。根据目前情况,按照近50%石化产品出口估算,国内化工用油核心需求可对其进行核销(见表2)。综合以上交通燃料和化工用油数据分析可得石油核心需求规模。2022年我国石油核心需求为交通燃料2.05 亿吨以及化工用油1.01亿吨,合计3.06 亿吨。原油表观需求按照7 亿吨计算,核心需求占原油需求总量的43.7%(见图5)。石油核心需求核算以燃料和化工产品成品为标准,然而从目前技术看,原油精炼之后有部分不能转化成燃料和化工产品的组分(如沥青等),因此保障石油核心需求的实际原油需求规模要大于石油产品规模。

表2 2014—2022年我国化工用油核心需求 万吨

图5 我国石油核心需求及占比

石油核心需求占比在新冠疫情暴发前后呈平稳下降态势,这一时期交通用油和化工用油较为平稳,但受石油储备设施投运等因素影响,原油进口依旧保持增长,导致核心需求规模占原油表观需求比例下降。疫情发生后,国际油价大幅下跌,我国紧抓机遇进口更多原油,加之经济遭遇疫情冲击增长乏力,石油核心需求受到抑制,导致核心需求原油占比下降。我国政府采取了一系列政策措施以稳定经济增长,各项举措在2021年之后逐渐发挥作用,拉动石油核心需求特别是货运用油及化工用油增长。这一时期石油储备设施利用程度已达较高水平,电动汽车销量增长很大程度上替代了因经济形势好转带来的民用成品油需求,使得石油进口增长放缓,核心需求占比提升。基于发展趋势判断,未来几年政策调控力度可能进一步加强,核心领域石油需求占比还将持续提升,石油总体依旧呈短缺状态。

4.1.2 天然气核心需求预计为2 500 亿立方米/年

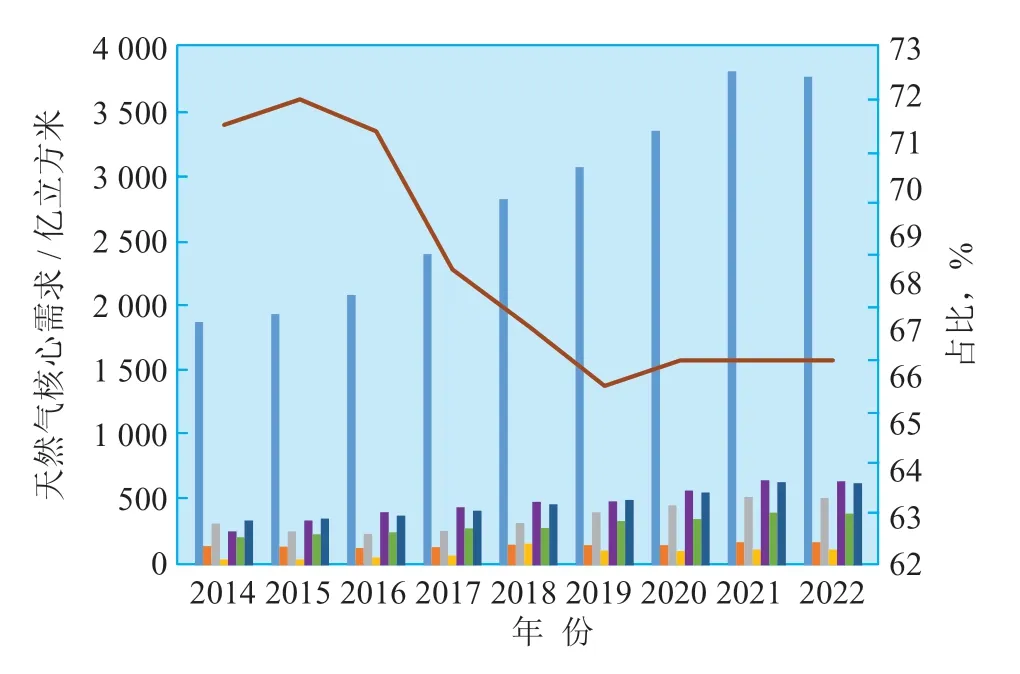

将居民生活、冬季供暖、发电、油气开采业用气、特殊行业设备制造、化工与天然气交通用气(与石油相互替代)定义为天然气核心需求领域。居民生活用气及冬季供暖涉及基本民生,其保障一直是天然气供应的重点。目前天然气发电遇到的主要问题是高成本,但其战略地位极为重要。油气开采业用气属于以天然气消费保障油气供应范畴,刚需性质明显。天然气应用于机械设备制造行业不仅能够节能降耗,而且能够提升产品质量。机械设备制造业中的热处理工艺对温度的要求苛刻,根据工艺技术条件的不同,温度要求处于200℃~1 600℃不等[9],而天然气都能以不同的方式很好地满足温度要求。某些热处理工艺对燃烧环境有较高的要求,天然气燃烧技术也能满足。天然气在化工与交通领域应用和石油相互替代,放弃天然气化工与交通消费就要增加石油化工和成品油的消费压力,因此天然气化工与交通应用也具有刚需性质。基于此统计,2022年天然气核心需求为2 500亿立方米(见图6)。天然气核心需求占天然气消费的比例呈下降态势,但未来随着天然气发电用气数量刚需增长,占比将趋于上升。

图6 我国天然气核心需求及占比

4.2 开辟多元油气保供路径

4.2.1 切实做好油气增储上产“七年行动计划”的后半篇文章

以油气增储上产“七年行动计划”为契机,锚定陆上深层及超深层油气、海洋油气、非常规油气和老油田稳产、新区产能建设等着力点,全面推进油气勘探开发。加大风险勘探力度,确保资源接续。实施勘探“深地工程”“深水工程”,通过集中勘探和精细勘探力求战略突破。依托鄂尔多斯、准噶尔、四川、塔里木、松辽、渤海湾、珠江口盆地等油气资源优势,推动重点区域勘探,力争每年有新的油气发现。切实做好老油气田稳产工作[10]。遵循“控递减”和“提高采收率”两条主线,精准把控在产老油气田开发状况,综合施策,分类治理,进一步加大基础地质理论、开发技术研发应用及管理创新,持续夯实在产老油气田开发基础。创新引领、扎实推进新区油气产能建设。动态优化新区油气田开发建设方案,推动新区油气实现效益规模开发,海陆并重,尽快形成新的油气基地,提升国内油气生产能力。加大页岩油气攻关力度。打造整装规模效益建产页岩油气示范区,深度挖掘国内页岩油气潜力,深入推进中国页岩革命,助力能源安全[11]。

4.2.2 储运体系建设近期重点是完善石油储运,补齐天然气储备短板,推进储运设施互联互通

极端情况下,出现影响海外油气供应、或发生中断事件时,需要充分依靠国内资源予以弥补,其前提条件之一是具备相对完善的储运体系。我国石油储备经过数年建设已形成以国储、商储为主体的较为完整的体系,但天然气储备能力不足、管网运力不够。当前及今后一个时期,油气储运发展重点是推动石油储备体系向更高层次进军,进一步扩大网络覆盖,提升油品储运能力;加快补齐天然气储备短板,加大储气库建设力度,推动天然气干线与支线、城市燃气管线联通,加速“全国一张网”形成步伐。

4.2.3 将优化海外油气供应结构、完善海外油气供应通道建设作为长期策略

巩固与中亚地区油气贸易,借俄罗斯油气战略东移之机,深化与俄罗斯油气贸易。在发达国家油气需求达峰、世界油气供应依旧具备潜力的形势下,深化与中东等油气富集区资源国全方位经贸合作,带动双边油气投资贸易。陆上石油进口通道中,中俄、中哈石油管线地处内陆,途经中俄、中哈边境,受外界干扰因素影响相对较小,运行相对安全。中缅原油管道贯通后,部分原油资源进口无需绕行马六甲海峡抵达中国沿海,可直接从缅甸通过管道运输抵达中国内地。除上述已有通道之外,始自瓜达尔港的中巴经济走廊、经阿富汗至中国新疆的地缘通道(瓦罕走廊)理论上也可作为海外石油进入中国的新路径。将加快推进过境蒙古的中俄天然气新管线建设作为长期策略。

对于已有的海运通道,可采取以下策略:一是研究并编制关键海运通道阻断时的替代航行应急方案。建立常态化的海上关键通道通行监测机制,利用船舶实时动态高频数据及时监测异常情况;发生通道阻断时及时研判、评估相关影响,加强与海运通道管理机构沟通,指导我国船舶执行合理的应急方案,将货主和船东损失降到最低;加强对国际狭长水道物流通行安全问题研究,加大监管和评估预警力度。二是积极开展国际合作,开辟新通道,推动将北极东北航道打造成两洋新通道。目前,中国航运企业基本实现了北极东北航道夏季常态化运营,有必要扩大规模,拓展航行窗口期,鼓励更多有条件的企业参与,鼓励企业改造或建造更低度的抗冰级船舶。组建专门的研究小组,研究北极集装箱运输开展钟摆航线运营的可行性[7]。

4.2.4 统筹发展油气与煤化工产能,巩固能源供应基础

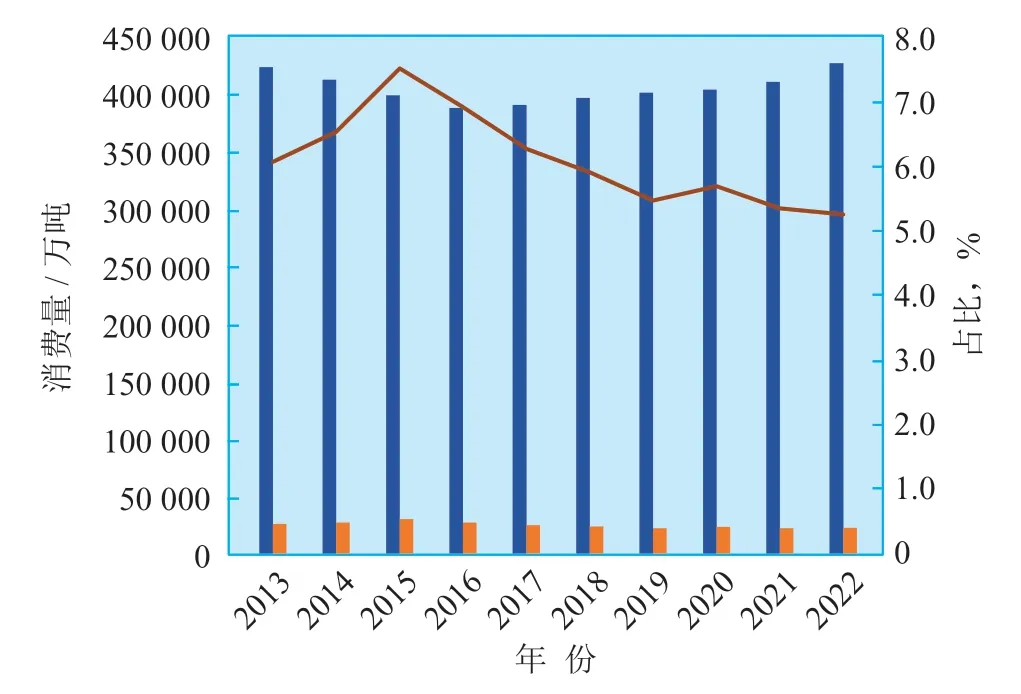

国内煤制烯烃、煤制乙二醇等项目可通过技术改造生产油气产品。指导煤化工项目加快工艺技术改造,极端情况下生产急需的油气化工产品,替代部分油气需求。目前,煤化工用煤约占全部煤炭消耗的5%(见图7)。建议加快推动煤化工“十四五”规划产能目标建设,同时配套审批先进煤炭产能,构建能实现油气替代效用的煤化工产能储备。

图7 我国煤炭消费及煤化工用煤占比

5 做好油气保供政策建议

5.1 加大对油气行业政策扶持力度

鉴于黑天鹅、灰犀牛事件已成常态以及油气在我国经济社会发展中的重要地位,应聚焦国内油气供应,继续加大对油气行业的政策扶持力度。对于业界呼吁的提高特别收益金起征点或取消特别收益金政策的建议给予重视。继续加大对页岩油气产业财政补贴。延长页岩气开发补贴时限,支持页岩油勘探开发。特别收益金政策优惠可以考虑在页岩油气领域率先实施[12]。对于对照技术标准认定为页岩油的原油产量,执行特别收益金免征政策。可将征收的特别收益金返还油气企业用于页岩油气勘探开发。

5.2 大力推进油气体制机制改革

油气体制机制改革目标同样要聚焦于国内油气增储上产,改革核心是加快矿权流转,形成大中小企业、中外企业共同参与的油气勘探开发队伍[13]。我国是油气消费大国,也是油气生产大国。应坚持国有经济主导、吸收不同所有制的企业积极参与油气业务,为油气产业寻求新动能。对于发展非常规油气更应如此。美国是全球页岩油气勘探开发最为成功的国家,在美国从事页岩油气勘探开发的公司数以万计,不同出身、不同特长的企业在页岩油气领域耕耘,形成合力。对于要大力推进页岩革命的中国而言,美国经验有现实借鉴意义[14]。

5.3 加快国内金融期货市场发展

金融期货市场可以为油气勘探开发提供套期保值与风险对冲,对于稳定投资者信心有重要作用。加快推进国内油气勘探开发体制机制改革的同时,应加大金融期货市场建设,让更多的主体参与进来。根据美国的经验,发达完善的金融市场有力地推动了页岩油气革命。众多投资者对油价及市场走势判断的差异奠定了油气金融期货、期权交易的基础,金融市场为油气产业的风险规避提供了平台。

5.4 稳步推进油气价格改革,优化资源配置

加快成品油市场化定价改革,缩短调价周期,增强市场对价格变化的适应性预期变化能力,最终实现市场定价,实现上下游价格传导。天然气价格改革要加快推进,在管网建设基础上,聚焦居民用气与非居民用气价格倒挂现象。目前国内多地已开始着手推进相关价格调控,适时推进管道气门站价格改革,实现一气一价,实施管住中间、放开两头的天然气定价[15]。

5.5 进一步加大技术创新力度

我国油气勘探开发进入深浅结合、常非并进阶段,常规油气勘探开发向深层、深水进军,页岩油气示范区正在加快建设,页岩革命加快推进。油气产业发展进程中将不可避免地遇到新问题、新挑战,技术创新非常关键。可依托体制机制改革推进科技创新工作,形成中央与地方、企业与科研院所共同参与的研发局面。继续做好重大项目的研发与重点实验室的建设工作,加大重点领域基础地质理论和核心工程技术研发,引领全国油气产业科技创新;推进油气领域大众创新,依托体制机制改革与多元投资主体形成创业实践中的“干中学”创新模式,将大量的小微创新融合起来,以形成新的生产力。

油气消费对于我国推进能源革命、实现“双碳”目标具有重要影响。我国油气占比低于全球平均水平,较长时期内油气依然是能源消费主体。端牢能源饭碗很大程度上是端牢油气饭碗。面对黑天鹅、灰犀牛事件的冲击,须树立起危机意识,恪守底线思维,做好油气核心需求的保障工作。油气核心需求保障须立足我国油气需求实际和产业发展现状,紧扣产供储销各环节的难点堵点,按照系统思维去落实相应举措。