《司马昞墓志》异写字的类型及成因研究

⊙ 谢怿墨 李洪智

引言

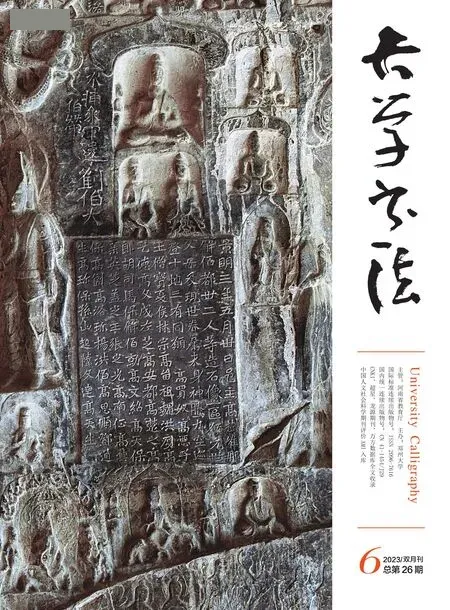

《司马昞墓志》,又名《司马景和墓志》,北魏时期刻石,刻于正光元年(520),乾隆二十年(1755)在河南孟县出土。王昶《金石萃编·卷二十九》注:“碑高二尺一寸五分,广二尺三寸五分,共十八行,每行一十七字,正书。”[1]此墓志艺术风格独特,系北魏墓志中的代表作品。

《司马昞墓志》原石已佚,《金石萃编》记载了《司马昞墓志》出土后亡佚经过与原因:“缘初在张大士家,时有以闻,于邑令周名洵者取至署中验视,以其古物遂于罢任时携去。张闻之追至洛阳,不得而反。”[2]乾隆四十五年(1780),金石学家冯敏昌据拓本翻刻。然而,此刻石亦于抗战后下落不明,故今见拓本稀少,且多为翻刻本。今重要传本有二:一是“罗振玉题跋本”,一为“国家图书馆藏本”。前者罗氏题跋曰:“海内原本,惟端忠敏公(端方)宝华庵有一本,与此二而已。”[3]认为此本为原拓。罗振玉在题跋中还提及重刻本中“胤”与“玄”皆因后世避讳残泐,而罗氏题跋本并未避讳,可证明此本并非重刻本,因此,本文采用“罗振玉题跋本”进行研究。

北朝墓志中大多存在异写字现象,《司马昞墓志》可视为典型代表,其中的异写字数量多、类型丰富。本文对《司马昞墓志》中异写字进行全面、细致的整理研究,借此以点带面,观照北魏墓志的异写字现象,并对其成因进行分析。

一、关于异写字

王宁先生《汉字构形学导论》中提出了汉字构形的共时认同关系与历时传承关系这两组概念。其中,共时认同关系包括“异写字”与“异构字”两种。“在同一体制下,记录同一个词,构形、构意相同,仅仅是写法不同的字样,称作异写字。”[4]如“册”与“冊”,“期”与“朞”等;而“形体结构不同而音义都相同、记录同一个词、在任何环境下都可以互相置换的字,称作异构字”[5]。如“吃”与“喫”、“迹”与“跡”,等等。

当然,在汉字史中,异写字与异构字也可以相互转化。例如,“風(风)”,《说文》“从虫,凡声”,其草书写法为“”(王羲之《长风帖》),中间相连的部分本为“”(上撇本属于声符“凡”)的快写。但由于“”看起来与“云”的草书写法“”(王羲之《十七帖》)相类似。因此,在行草书楷化的过程中,书写者直接将中间的部分改为了“云”,虽然破坏了原来的理据(声符“凡”被分割,“虫”已不可见),但却为“风”赋予了新的理据。“风”与“云”皆属自然气象范畴,从理据上来说,有一定的相关性,可见,这是典型的“因为构形相似而对构意有新的推测,从而形成理据重构的异构字”[6]。因而“”(《司马昞墓志》)这一异构字,应该是由异写字转化而来的。

关于碑刻异体的研究古已有之,然称呼略有不同,如“别字”“别体”“俗字”“俗体”等。需要明确的是,古人所谓“别字”“别体”“俗字”“俗体”包含范围更广,既包括“异写字”,也包括“异构字”。因此,本文所说的“异写字”仅为其中的一部分。

二、《司马昞墓志》异写字考查

董寿平在《碑别字新编》序二中有言:“碑版之别构字,历代殊多有之,期间惟以北朝及唐代为甚。”[7]碑刻中的异写字于魏晋南北朝时期盛行,且尤以北朝为甚。《司马昞墓志》作为北朝石刻的代表作品,志文中的异写字比例很高。

此墓志共计283 字,其中“魏”(有不同写法,出现两次)、“故”、“节”(既为异写字,也属于异构字)、“左”(出现两次)、“军”(出现四次)、“刾”(刺,出现两次)、“马”、“播”、“曾”、“阳”(有不同写法,其中异写字出现两次)、“兴”、“屯”、“胤”、“分”、“归”、“国”、“爵”、“弈”、“华”、“休”(有不同写法,出现两次)、“著”、“拔”、“挺”、“风”(有不同写法,出现两次,其一为异构字)、“魁”、“崖”、“机”、“绝”、“被”、“为”(有不同写法,出现两次)、“牧”、“薄”、“员”、“散”、“骑”、“给”、“从”、“龙”[8]、“骧”、“佐”、“带”、“边”、“授”、“此”(出现两次)、“正”、“於”(出现两次)、“廷”、“追”、“美”、“诏”、“赠”、“能”、“若”、“塟”(葬)、“本”、“义”、“辞”(出现两次,既为异写字,也属于异构字)、“略”、“举”、“城”(出现两次)、“都”、“而”、“烈”(出现两次)、“操”、“声”、“愕”(出现两次)、“历”、“奄”、“然”、“住”、“馨”、“不”、“平”、“元”、“宜”(出现两次)均为异写字,共计92 字,约占墓志总字数的32%,所占比例非常高。

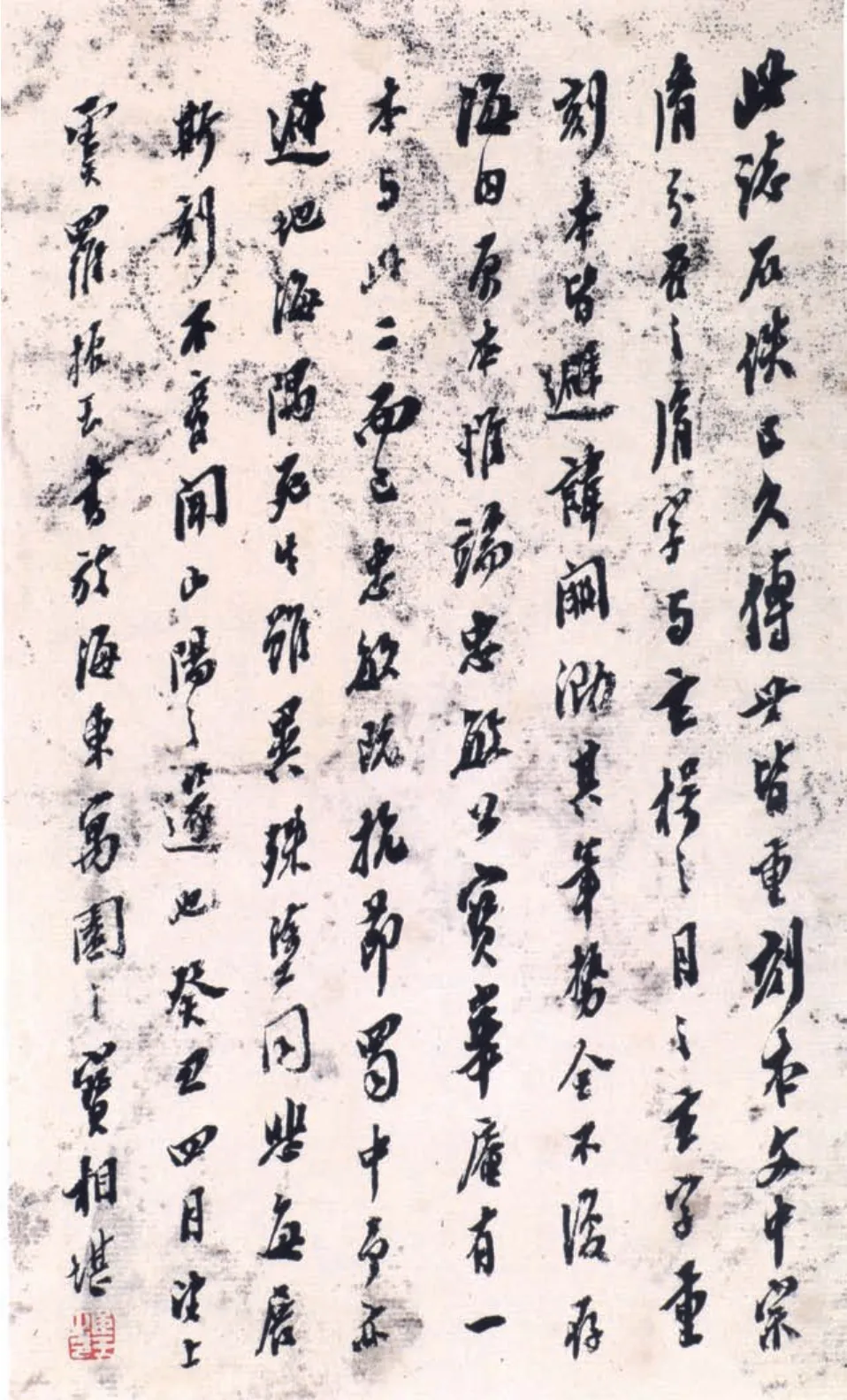

值得一提的是,罗振玉在题跋中对《司马昞墓志》传世重刻本的避讳问题进行了简要说明,他认为:“此志石佚已久,传世皆重刻本,文中‘宗胤分否’之胤字与‘玄枵之月’之玄字,重刻本皆避讳阙泐,其笔势全不复存。”[9]其中提到“重刻本”中“胤”与“玄”皆因后世避讳残泐,可见志文中异写字现象可作为版本鉴定的重要依据。

根据梳理,《司马昞墓志》中异写字的表现大致可分为“简省笔形”“增加笔形”“改变笔形的交接连断状态”“笔形变异”“部件变异”“行草书楷化”“部件替换”七类。其中部分异写字的差异不止有一类表现,例如“绝”字,既属于“简省笔形”,又属于“行草书楷化”[10],因此将其于文字一栏用“*”号标注,以示区别。

罗振玉 行书跋《司马昞墓志》 选自上海书画出版社《北魏墓志名品(一)》

《司马昞墓志》异写字表

《司马昞墓志》的异写字中,有一些也属于异构字的范畴,如“节”“葬”“迁”“辞”“风”等。

“葬”“迁”“辞”“风”则属于理据重构[11]的范畴。例如:

《司马昞墓志》中的异写字显然在数量上远远超过了异构字,而且,有的异构字还是由异写字转化而来的,如“”“”等,就是说,对于这类字,我们既可以将其视为异构字,也可以视为异写字。《司马昞墓志》异写字的各种类型中,“简省笔形”占19%,“增加笔形”占9%,“改变笔形的交接连断状态”占15%,“笔形变异”占5%,“部件变异”占23%,“行草书楷化”占27%,“部件替换”占7%。通过上述数据分析,不难看出《司马昞墓志》中异写字类型以“行草书楷化”“部件变异”“简省笔形”为主。

三、《司马昞墓志》异写字成因分析

北朝时期异写字盛行的原因离不开时代动荡、民族融合等大背景因素。当然,除此之外,异写字这一现象也与书者的文化程度以及刻工的实际操作密切相关。正如启功在《碑别字新编》序中所言:“窃谓碑版之刻,其文字正别固由书人,而石工奏刀,于点画或遗或略,则非尽由书丹者之笔误也。”[15]

《司马昞墓志》之于浩如烟海的北朝碑刻来说仅为很小的个体,但我们仍然可以通过对其中异写字的整理分析,以小见大,探寻其中所蕴含的普遍规律。通过上表分类整理,笔者在此对《司马昞墓志》异写字成因进行简要分析:

第一,出于简便书写的需要。行草书楷化的字形就是如此,如:“正”为借用行草书写法,将“止”转化为“”,显然,按照行草书的笔顺书写起来更加便利。

第二,出于美观的需要。异写字受书写者审美的影响,叶昌炽《语石》载:“碑文别体,北朝作俑……自唐以下,一代之碑,皆有一代风行之别体。大抵书碑者,不能不取势,左之右之,惟变所适,积久遂成风尚。”[16]增加笔形多为此原因,如“崖”字下侧部件多一点,以保持平衡。此外,墓志中“軍”“重”“馬”这些字形都属于竖与上横由相交变为相接的情况,足见这并非偶然一见的现象,而是有意为之的、为书写者出于审美考虑的必然结果。

第三,出于别异的需要。如“城”的部件“土”加点,一般认为是独立写“土”的时候为了与“士”做区分,这种别异的标志带入合体字,于是就出现了“城”的异写字“”。

第四,形近而讹。如“廷”字,部件“廴”改换为“辶”。又如“於”字,部件“方”写作“扌”:“方”在草书中写作“”(孙过庭《书谱》),与“才”形近,又因“才”与“扌” 形似,故“方”多作“扌”。此为行草书楷化后造成的偏旁替换,魏碑当中多见此写法。

第五,刻工误刻。刻工在刊刻过程中,有意无意地对字形加以改造,导致异写字的产生。如“華”字中,中间笔形由相接变为相交,呈“十”字状,当是由于误刻造成的。

结语

魏晋南北朝时期社会动荡,文字的书写情况非常复杂,导致异写字盛行。作为北魏墓志书法的代表性作品,《司马昞墓志》中的诸多异写字极具代表性。其中的异写字不仅在志文中所占比例较高,而且几乎囊括了异写字的各种类型。虽然异写字的大量出现给人们日常使用文字带来了识记的不便,在社会用字领域需要加以规范。但是,它的出现是可以理解的,甚至可以说是一种必然。另外,从书法艺术的角度来看,部分异写字为书刻效果的美化加分不少,发挥了不容小觑的作用。有的异写字之所以历来有着顽强的生命力,易写、美观恐怕是非常重要的原因。