促性腺激素释放激素(GnRH)类似物在辅助生殖治疗领域中的研究进展

周郁恬,孟 艳,刁飞扬,刘金勇

(南京医科大学第一附属医院生殖医学中心,江苏 南京 210036)

促性腺激素释放激素(gonadotropin-releasing hormone,GnRH)是下丘脑分泌的神经激素,刺激垂体前叶细胞周期性分泌产生糖蛋白激素:黄体生成激素(luteinizing hormone,LH)和促卵泡激素(follicle-stimulating hormone,FSH),进而刺激卵巢分泌甾体激素. GnRH 类似物是一种人工合成的促性腺激素释放激素,分为GnRH 激动剂(gonadotropin-releasing hormone agonist,GnRH-a)和 GnRH 拮抗剂(gonadotropin-releasing hormone antagonist,GnRH-A). 从20世纪80年代到90年代,GnRH-a和GnRH-A 先后登上辅助生殖技术的舞台,并在今天被广泛应用[1-2].

1 GnRH及其受体的作用机制

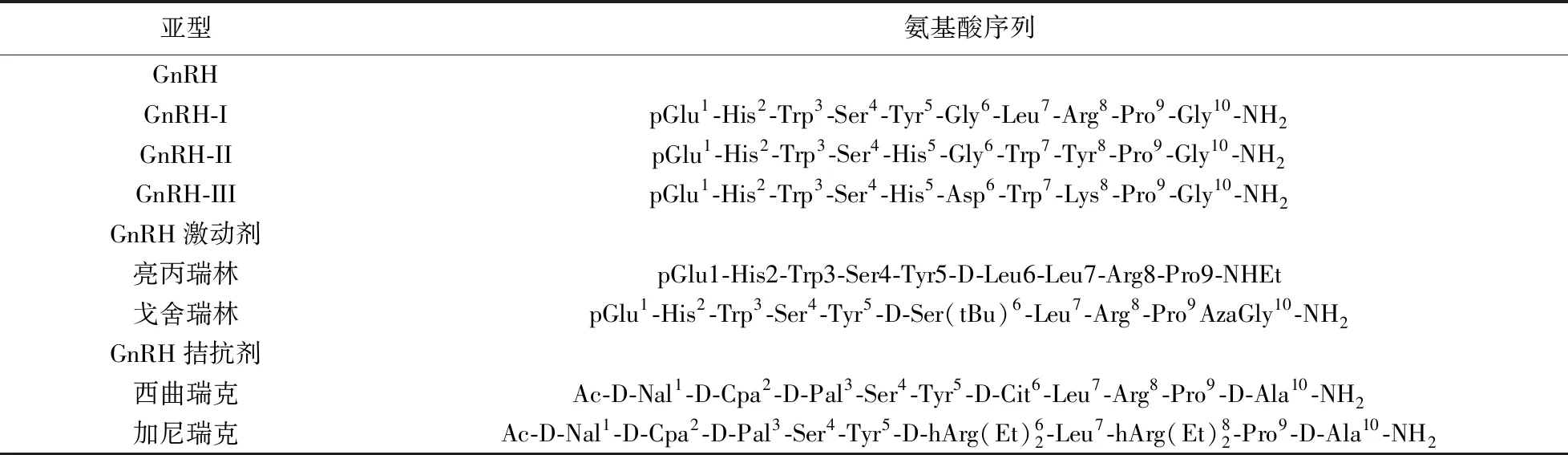

完整的下丘脑-垂体-性腺轴对人类生殖的调控起着重要作用. 受不同神经递质和神经肽输入的调节作用,GnRH在下丘脑神经元中合成并以脉冲式释放进入垂体门静脉系统,通过该系统被运送至垂体前叶,与具有高亲和力的促性腺释放激素受体(gonadotrophin-releasing hormone receptors,GnRHRs)结合并刺激促卵泡激素和黄体生成素的分泌. 这些促性腺激素(gonadotropin,Gn)依次作用于性腺下游,协调两性性腺的发育、类固醇激素的产生和女性的排卵过程. 作为下丘脑-垂体-性腺轴的关键一环,GnRH是一种十肽激素,其经典结构为焦谷酰胺-组-色-丝-酪-甘-亮-精-脯-甘氨基(pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2). 自1971年由诺贝尔奖获得者Andrew V. Schally发现其经典结构后[3],后续学者陆续发现了多种GnRH亚型. 值得一提的是,除了经典形式GnRH(GnRH-I),第二种形式的GnRH简称GnRH-II,已在包括人类在内的大多数脊椎动物中发现,其在氨基酸水平上与经典GnRH有70%的相似性,结构差异仅存在于His5,Trp7,Tyr8[4]. GnRH-II在女性生殖系统如子宫内膜、卵巢和胎盘以及来自这些组织的肿瘤中亦有表达,并参与人类生殖的调控过程. 目前研究认为,人类存在两种GnRH受体,即I型GnRHR和II型GnRHR. I型GnRHR属于视紫红质样G蛋白偶联受体家族,包含7个跨膜结构域和1个胞外氨基末端结构域(35个氨基酸),作为目前已知唯一缺乏胞内C末端结构域的G蛋白偶联受体(G protein-coupled receptor,GPCR),已证明其羧基末端细胞质尾部在影响受体内化和脱敏中发挥重要作用,导致垂体GnRHR内化相对较慢,不会经历快速脱敏[5]. 而关于II型GnRHR,目前普遍认为功能性II型GnRHR在人类中不表达.

2 促性腺激素释放激素类似物的作用机制

受第6位和第7位氨基酸之间的甘氨酸-亮氨酸键降解的影响,天然的GnRH半衰期仅为2~4 min. 人工合成的GnRH类似物可根据功能不同分为GnRH激动剂和GnRH拮抗剂两类. GnRH及其类似物氨基酸序列见表1.

表1 天然促性腺激素释放激素及其常见类似物的氨基酸序列

GnRH-a由GnRH改变第6、10位氨基酸而来. D-氨基酸取代天然GnRH的Gly6改变了原有的甘氨酸-亮氨酸键结构,使其在体内不易被肽链内切酶裂解,稳定性增强,半衰期延长. 此外,部分合成激动剂在Pro9后添加了乙胺残基,增强其与GnRH受体亲和力,使GnRH-a的生物学效应增加50~200 倍[6]. 外源性GnRH-a与体内的GnRH竞争性结合垂体的GnRH 受体,导致受体数量减少,垂体对内源性 GnRH反应减弱,下丘脑-垂体-性腺轴被阻断. 在用药初期,会出现所谓的“点火效应(flare up)”,又称为“升调节”,对垂体产生了一定的刺激效果,引起LH、FSH一过性分泌增加,随着持续给药,大部分GnRH受体被占据并移至细胞内,有效的受体数量下降或完全失活,降低或阻断受体对GnRH刺激的反应,这个过程常常被称为“脱敏”,Gn释放减少,产生对FSH、LH、E2的“降调节”效应,持续28~30 d,最长可达42 d. GnRH-a对LH的抑制作用强于FSH. 常用药物包括亮丙瑞林,戈舍瑞林等,短效制剂规格为0.1 mg/支针剂,长效则为3.75 mg/支针剂.

GnRH-A由GnRH改变第1、2、3、5、6、8、10位点的多个氨基酸而来,与内源性GnRH竞争性结合受体,直接抑制垂体分泌FSH及LH,而没有激活GnRH受体的升调节过程. GnRH-A在给药后4~8 h内发挥作用,降低垂体分泌Gn的水平,可以在月经周期的任何阶段使用,抑制效果呈剂量依赖性,在停药后 2~4 d 垂体功能即可恢复[7]. 常用药物包括西曲瑞克和加尼瑞克,制剂规格分为3 mg/支和0.25 mg/支针剂.

3 促性腺激素释放激素类似物在辅助生殖技术中的具体应用及原理

3.1 体外受精/卵胞浆内精子注射及胚胎移植(in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection and embryo transfer,IVF/ICSI-ET)中控制性卵巢刺激(controlled ovarian stimulation,COS)

3.1.1 基于GnRH-a的控制性超促排卵方案

在GnRH-a被应用于COS之前,临床上主要使用枸橼酸氯米芬(clomiphene citrate,CC)和尿促性腺激素(human menopausal gonadotrophin,hMG)诱导多卵泡发育,由于卵泡发育中期高雌激素的正反馈效应,20%~25%的周期提前出现LH峰,导致未成熟卵泡黄素化,发育的卵泡闭锁,影响卵子质量和妊娠结局[8-9]. 19世纪80年代,Poter等[1]第一次提出利用GnRH-a进行垂体抑制达到降调节作用,再使用外源性Gn诱导多卵泡同步化生长获得较好的临床结局,标志着COS进入一个新时代. 降调节的主要目的是抑制LH的合成和分泌,防止LH峰过早出现,避免卵泡的黄素化和自发排卵,以获得更多的成熟卵母细胞. 降调节后FSH被抑制40%~60%,LH被抑制90%以上,早发LH峰出现率从14%~20%降至1%~2%,适宜的降调节可以促进同一卵泡周期中的更多卵泡直径趋向一致,即“同步化”[10].

常见的GnRH-a制剂分为短效(0.1 mg)和长效(3.75 mg)两种. 短效制剂用药灵活,能够根据降调节程度调整用量,垂体功能恢复快,但是作用时间短,需每日注射维持有效浓度,给药后生物有效性可持续24 h. 短效制剂对于垂体的抑制程度较浅,促排卵中LH的水平不会过低,注射后仍会发生“点火效应”,但引起的内源性Gn短暂性的升高低于卵泡生长的阈值,仅促进小卵泡的发育,有助于卵泡发育的同步性.

根据GnRH-a的不同给药时间和剂量,临床上现存多种卵巢刺激方案. 黄体中期短效长方案目前被认为是最经典的激动剂长方案. 在排卵后一周开始每日注射短效(0.05~0.1 mg)GnRH-a,14~21 d达到降调节标准后Gn启动. 凭借较理想的获卵数、良好的妊娠结果,多年来被视为标准方案. 部分研究结果认为,黄体中期给药垂体抑制的速度更快,程度更深[11-12]. Urbancsek研究认为与早卵泡期给药相比,在黄体期给药的患者在Gn使用量上无差异的同时,可以获得更高的妊娠率和活产率[13].

1991年Edwards等[14]发现闭经女性在接受第三方供卵的胚胎后表现出比常人更优秀的生育能力,提出了子宫内环境可能在规律月经周期中疲劳或受损的假说,短暂的闭经或垂体抑制可能会达到唤醒的效果,继而改善子宫内膜容受性. 早卵泡期长效长方案通过月经1~3 d注射长效(3.75 mg)GnRH-a,31~38 d达到降调标准后Gn启动,逐渐开始受到临床医生的关注. 近年来,国内外学者对比经典黄体期短效长方案,认为在正常卵巢反应人群中,早卵泡期长效长方案延长降调时间并不增加Gn消耗的同时,可带来更高的活产率和临床妊娠率[15-16],这种临床妊娠结局的改善被认为与GnRH-a通过影响基因表达、蛋白组学,改善子宫内膜胞饮突的发育和内膜下血液循环等方式,提高子宫内膜容受性有关. 因此,早卵泡期长效长方案逐步在临床得以广泛应用[17].

3.1.2 基于GnRH-A的控制性超促排卵方案

GnRH-A竞争性结合垂体前叶的GnRH受体,给药后4~8 h内发挥作用,阻止内源性LH峰的出现,无“flare up”效应,且不影响垂体自身的分泌功能,停药后48 h其功能完全恢复,患者无低雌激素症状[18]. 同激动剂方案相比,拮抗剂方案刺激周期短,Gn的使用剂量和时间少、卵巢过度刺激综合征(ovarian hyperstimulation syndrome,OHSS)发生率低,但卵泡发育的均一性低于激动剂方案[19-20]. 有学者认为这与用GnRH-A治疗的女性颗粒黄体细胞的芳香化酶活性显著降低,芳香化酶表达降低,FSH受体表达升高有关[21]. Winkler等[22]学者观察到GnRH-A导致颗粒细胞培养模型中颗粒细胞芳香化酶呈剂量依赖性降低;相反,GnRH激动剂以剂量依赖性方式刺激芳香化酶. 这些作用可能与GnRH拮抗剂减少获卵数的能力相结合,可能解释拮抗剂方案减少OHSS发生率的原因. 目前拮抗剂方案已经成为国际主流的卵巢刺激方案,但鲜胚周期胚胎植入率和临床妊娠率较低. 子宫内膜容受性降低可能是主要原因,其中机制尚无定论,有学者认为或与GnRH-A影响子宫内膜细胞中的GnRH信号转导、诱导上皮细胞凋亡力等有关[23-24]. 值得一提的是,由于相对较低的卵巢刺激风险,拮抗剂方案常联合GnRH-a扳机,作为一种成熟的保存生育能力的手段用于成年女性癌症患者[25].

3.2 GnRH-a在卵巢刺激周期扳机方案中的应用及原理

传统的扳机药物为人绒毛促性腺激素(human chorionic gonadotropin,hCG),即应用其模拟生理性LH峰的形成,促进卵母细胞最终成熟及黄体形成. GnRH-a诱导排卵的原理为GnRH-A同受体的结合是可逆的,垂体的反应性得以保持,GnRH-a扳机时,GnRH-A同受体分离,GnRH-a 激发垂体释放内源性LH峰,从而诱导卵母细胞恢复减数分裂,同时也诱导出相似的FSH峰,促进颗粒细胞中LH受体形成和卵子细胞核成熟、卵丘细胞松散,有效促进排卵和卵子最后成熟. 虽然这种方法并不适用于GnRH-a降调节的患者,但在GnRH-A卵巢刺激方案中,使用GnRH-a代替hCG作为扳机药物可凭借更加生理性的LH峰和FSH峰改善卵母细胞质量,通过快速诱导黄体溶解避免或显著降低卵巢过度刺激综合征发生的风险,且不影响IVF结局[26-28].

Thorne等[29]在使用GnRH-a扳机和使用hCG扳机人群中观察到了相似的胚胎整倍体率,同时指出其黄体支持效果较差,需要外源性补充以维持持续妊娠观点. 与自然周期的LH峰相比,GnRH-a诱发的LH峰的上升支从14 h缩短为4 h,而且无14 h的平台期,下降支均为20 h,GnRH-a诱导的LH峰比自然峰持续时间短,GnRH-a会引起不可逆的黄体溶解及颗粒细胞黄素化不全,导致黄体功能不足,GnRH-a扳机后LH升高时间短,作用内膜时间不足影响子宫内膜容受性,鉴于以上原因,对新鲜周期而言,GnRH-a扳机比hCG扳机更需要个体化、加强的黄体支持方案,部分专家建议全部胚胎冷冻策略[30]. 2008年Shapiro等[31]提出GnRH-a和hCG联合作为扳机药物的新尝试. 近年来研究表明,在正常卵巢反应患者中GnRH-a+hCG联合与单独hCG扳机相比,联合扳机可以提高成熟卵母细胞数、囊胚形成率、优质囊胚率、着床率、持续妊娠率和活产率,这可能与GnRH-a扳机诱导的内源性FSH增加及LH和hCG对LH受体的协同作用有关[32-35].

3.3 GnRH-a在卵巢刺激周期中黄体支持方案的应用及原理

控制性卵巢刺激易导致黄体期功能不全,在黄体期添加黄体支持(luteal phase support,LPS)是必要的. 临床上常用的黄体期支持药物包括孕激素(Progestin)、雌激素(Estrogen)、Gn等. 研究显示GnRH-a应用在黄体支持上可以更好地改善妊娠结局[36]. 2004年Tesarik等[37]在其首篇胚胎移植后黄体期使用GnRH-a对辅助生殖结果影响的前瞻性对照研究发现,与安慰组相比,GnRH-a可以提高患者的胚胎着床率、妊娠率、活产率等. Tesarik等认为这种改善主要与对胚胎的直接作用有关,GnRH-a刺激早期着床胚胎分泌hCG,从而增强胚胎着床潜力. GnRH-a可直接刺激垂体分泌LH改善黄体功能和子宫内膜容受性,包括刺激与着床有关的子宫内膜基质细胞血管生长因子及与胚胎种植相关的细胞因子的表达,进而促进胚胎的着床及发育. GnRH-a作为黄体支持的机制还可能与子宫内膜细胞表面以及胎盘滋养细胞外胚层存在GnRH-a受体相关,GnRH-a结合后可通过抗炎、改善免疫微环境等提高子宫内膜容受性,促进胚胎与子宫内膜的同步发育以利于胚胎种植,同时促进胎盘分泌hCG以维持早期妊娠. 2019年的一项前瞻性研究,通过比较黄体期支持在常规使用黄体酮的基础上,辅以多次隔日注射0.1 mg或单次注射0.2 mg GnRH-a,发现两者都能提升临床妊娠率、分娩率,且两者之间并无差异[38]. 但亦有学者提出黄体中期添加GnRH-a作为额外黄体支持并不能使所有人群获益,在FSH基础水平较高或成熟卵母细胞数较少的人群中有着更突出的效果,但不建议将GnRH-a作为LPS常规使用[39]. 黄体支持添加GnRH-a的指征、用量及添加时机,由于缺乏高质量的临床证据[40],目前尚无统一标准.

总之,促性腺激素释放激素类似物在人类辅助生殖技术中的使用已历经40余年的不断创新和完善,激动剂和拮抗剂在控制性超促排卵方案中的使用时机和剂量目前已被人们熟悉掌握,并逐步衍生出不同适用人群的多种方案,大幅度提升了辅助生殖治疗的成功率. 激动剂在扳机方案和黄体支持方案中的使用近年来也有深入的研究,未来在临床治疗中使用的规范、拓展和创新仍有待进一步探索.