猪舍臭气的产生与除臭技术进展

王一凡,郭海勇,王旭,胡栋,王占武*

(1.吉林师范大学,吉林 四平 136000;2.河北省农林科学院农业资源环境研究所,河北 石家庄 050051)

我国是畜禽养殖大国,养殖业已经成为我国农业经济的支柱产业[1]。畜禽养殖业的发展在促进农村经济发展、提高农民收入的同时,也产生了大量的养殖废弃物,不仅污染环境,还降低了周边居民的生活质量。我国是生猪养殖大国,养猪行业废弃物排放占全球畜禽养殖行业总量的50%[2]。近年来,在各级政府、养殖业及相关行业的共同努力下,养殖废弃物资源化利用工作初见成效。到2021 年底,全国规模养殖场粪污贮存和处理设施配建率达到100%,粪污资源化利用率达到76%。但养殖场的恶臭问题依然是污染防治的重点和难点,制约着畜禽养殖行业的健康、绿色发展。以生猪养殖为例,猪舍臭气的主要成分为氨气(NH3)、硫化氢(H2S)和挥发性脂肪酸等,这些气体会导致仔猪食欲不振、呼吸道感染、精神萎靡、生长缓慢等[3]。因此,开展清洁化绿色养殖,有效消减养殖场的臭气刻不容缓。就猪舍臭气的种类、来源和产气机制,以及微生物除臭技术的研究与应用进展进行综述,旨为猪舍臭气的有效控制提供参考。

1 猪舍臭气的主要组成及危害

畜禽养殖场臭味的成分多样且十分复杂,就猪场臭味物质来说,其包含的物质成分多达168 种[3]。研究表明,生猪养殖环境的臭气主要由NH3、H2S、芳香族化合物、挥发性脂肪酸等构成,其中最具代表性的气体是NH3和H2S[3]。

NH3和H2S 均极易溶于水,因此很容易吸附到猪乃至人的呼吸系统粘膜上,致使牲畜和人产生极度的不适感,引发呼吸道损伤,产生各种呼吸系统炎症,对生猪和饲养员健康十分不利[4]。猪只如果长时间接触或生活在有害气体环境中,机体功能会受到不可逆转的损伤,直观表现为食欲不振、采食量降低,生产性能下降,诱发呼吸道疾病,其中H2S 可通过肺泡侵入血液系统,造成机体血氧供给不足,诱发神经性疾病[4]。

GB/T 27805—2011 规定,猪舍内的NH3浓度不能超过25 mg/m3[5]。当NH3浓度达到35 mg/m3时,仔猪会出现萎缩性鼻炎、食欲减弱等症状;当NH3浓度达到50 mg/m3时,仔猪增重会下降约12%;当NH3浓度大于100 mg/m3时,仔猪不仅发病率显著提高,且日增重严重下降,下降率高达30%以上[6]。而人如果暴露在NH3浓度大于50 mg/m3的环境中,轻者会引起眼睛流泪、喉咙疼痛,长期接触则会损害人的呼吸系统和消化系统[7]。朱伟等[6]发现,猪粪与其他动物粪便相比蛋白质含量较高,导致猪舍内H2S 浓度也相对较高;H2S 浓度低时会影响猪的免疫力、增大料重比,浓度为20 mg/m3时易引起呼吸道疾病甚至可直接抑制呼吸中枢,浓度为30.4 mg/m3时猪变得畏光、丧失食欲甚至神经系统受到影响,浓度大于76 mg/m3时猪会因呼吸中枢和血管运动中枢麻痹而死亡。

2 猪舍臭气的来源

猪舍的臭气物质主要包含NH3、挥发性胺、含硫化合物、挥发性脂肪酸和颗粒性污染物等。由于高浓度NH3和H2S 是引起舍内仔猪疾病的主要原因,因此二者被认为是畜牧行业中主要的污染物,在各项除臭研究中常作为除臭水平的判断依据[7]。

2.1 主要臭气物质的来源

2.1.1 NH3及挥发性胺 1965 年Day 等[8]首次对猪舍里的NH3浓度进行了检测;但直到20 世纪80 年代中期,由于农业NH3的排放直接或间接地影响了生态系统,NH3排放才越来越受到科学界、政府监管机构和公众的关注,这一时期加拿大Clark 等[9]开始利用先进的氨气分析仪、通风检测和其他计算机设备对NH3进行量化研究。猪舍内的NH3浓度与舍内的通风情况、地板设计、饲养密度、粪便温度、室内外温度、室内相对湿度等因素有关,当猪舍内温湿度偏高、粪便较多以及有相当量的空气流动时,NH3的产生速率会提高[10]。

猪排放的氮中60%~80%为尿氮,20%~40%为粪氮[11,12]。尿氮中有97%的氮是以尿素形式存在的,这也是NH3的主要来源。粪氮中有50%的氮是有机氮、50%的氮为铵态氮。粪尿中75%的含氮物质以NH3形式释放[11,12]。

氨一部分来源于微生物利用含氮化合物即蛋白质和氨基酸进行分解代谢的过程,另一部分来源于肝脏产生的尿素。尿素的间接前体物是丙氨酸和甘氨酸[12]。而尿素是生成NH3的主要成分,在正常情况下尿素分解很慢,但当有脲酶参与时其分解速度会提升至自然情况下的1014倍。脲酶通常存在于粪便中,可将尿素快速水解为铵离子[13]:

NH3可以与环境中的其他元素反应,当其氢原子被烃基取代后就会形成胺。挥发性胺是含氮化合物中的一小部分,猪舍内的挥发性胺主要包括甲胺、乙胺、三甲胺和腐胺等,一般是由微生物在厌氧条件下分解蛋白质而产生。挥发性胺的产生途径有3 种[13,14]:(1)新鲜粪便在储存过程中,拟杆菌属、双歧杆菌和链球菌属等微生物产生的脱羧酶对氨基酸进行脱羧作用,致使氨基酸脱羧生成挥发性胺和CO2;(2)大肠杆菌或者其他好氧菌通过相应醛的胺化而形成挥发性胺;(3)肠道菌群利用胆碱生成乙胺、乙醇胺或去甲基化的三甲胺等挥发性胺。

2.1.2 含硫化合物 对H2S 浓度检测的研究开始于20世纪60 年代,1974~2000 年不同科学家检测猪舍内H2S 浓度[15,16]通常用ppb 级(parts per billion)表示范围,较NH3低1~2 个数量级。同时H2S 浓度变化与猪舍通风率有关,但与NH3和其他气味相比,H2S 在封闭猪舍中的变化与环境变化的相关性系数较小,该现象还需进一步研究[1]。在猪舍内,含硫化合物主要通过硫酸盐还原和含硫氨基酸代谢2 种方式产生:

(1)硫酸盐还原。H2S 是由微生物(主要是硫酸盐还原菌)在厌氧环境中还原硫酸盐、分解畜禽粪便中的含硫有机质而产生。Spoelstra[14]指出,粪便中硫化物的主要来源是硫酸盐还原,而硫酸盐还原可以通过同化和异化2 种途径实现,其中在同化过程中细菌为半胱氨酸和蛋氨酸的生物合成提供了充足的还原硫,而在异化作用中硫酸盐被用作无氧呼吸的电子受体,这一呼吸过程会产生大量恶臭气体:

(2)含硫氨基酸代谢。当粪便厌氧处理时,尿液中的硫酸盐以及粪便中含有的蛋白质和氨基酸物质(如蛋氨酸、胱氨酸等)被分解释放出硫化物,此时,一些产脱巯基酶的细菌(如大肠杆菌、幽门螺旋杆菌、沙门氏菌、梭菌属、产气肠杆菌等)可以将含硫氨基酸的巯基脱下来形成挥发性含硫化合物[17],或者部分菌株(如巨型球菌)将含硫氨基酸作为碳源和能源进行分解代谢,在这个过程中一些中间产物会挥发产气,如蛋氨酸水解形成甲硫醇,然后进一步降解为硫化物[3]:

2.2 影响猪舍内臭气产生的因素

猪舍内臭气的产生受多种因素的影响,如温度、浆液pH 值、浆液含水量、猪粪电导率和猪舍设计等。当猪舍内温度升高时,草垫、食物残渣、粪便等中的有机物质大量分解,产生大量的含硫化合物和-N(N-N 之后可再转化成NH3),导致大量H2S 和NH3释放。相关分析结果显示,温度与NH3释放量呈极显著正相关、与H2S 释放量呈正相关,即温度越高,NH3和H2S 的释放量越大[18]。pH 值大小会影响微生物的生理生化活动,而微生物的代谢也会反过来调节pH 值。随着微生物的生长繁殖,有机氮可以矿化成-N,一部分-N 转化为-N,一部分-N在碱性条件下转化为NH3[18]。pH 值为6~8 时,NH3、吲哚和粪臭素的释放量与pH 值呈正相关,即pH 值偏高会促进这些气体的释放[13];而pH 值偏低时,会加大H2S 的释放量。猪舍内湿度对气体产生的影响同样不容小觑,当粪便含水率大于80%时,NH3的释放量会大幅度提高[18]。同样,猪粪电导率也影响着臭气的产生,研究表明猪粪电导率与NH3释放量呈正相关[19],因此可以通过测定猪粪电导率来预测NH3的释放量。此外,猪舍内的设计(如棚高、板条的设计)也会影响舍内的臭气浓度,定期通风、清理粪便等会降低臭气浓度[10]。

2.3 与臭气产生相关的微生物菌群

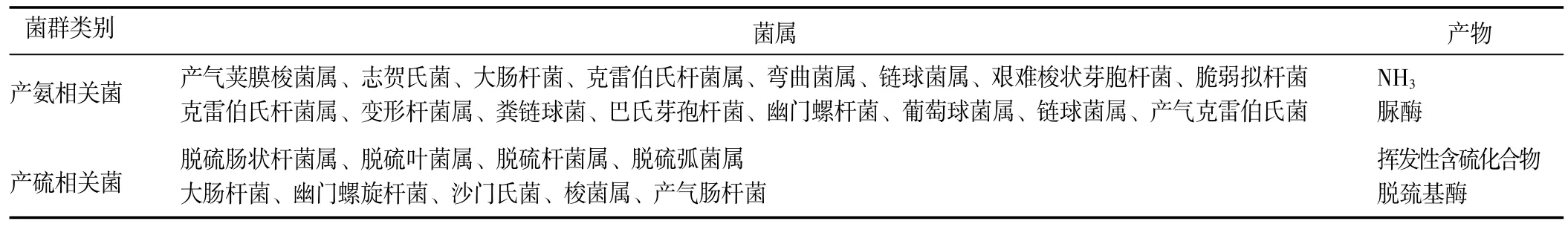

猪粪便中含有大量未被消化的蛋白质、氨基酸等,这些物质在微生物的作用下快速分解成NH3、H2S 或者挥发性有机酸以及酚类化合物。猪肠道的优势菌群为厚壁菌门、变形菌门和拟杆菌门,三者数量占肠道菌总数的90%以上,其中产氨的相关菌属有产气荚膜梭菌属、克雷伯氏杆菌属等,产硫的相关菌属有脱硫肠状杆菌属、大肠杆菌等(表1),后续可通过对产氨和产硫菌株生理生化的研究进一步控制NH3和H2S 的排放[17,20]。

表1 猪舍产氨和产硫相关菌群类别Table 1 Categories of ammonia and sulfur producing bacterial communities in piggery

3 猪舍臭气的治理技术

鉴于NH3和H2S 对动物以及大气环境的不良影响,国内外学者对如何减少NH3和H2S 的排放进行了大量研究。减排措施主要包括物理方法、化学方法和生物方法3 种方法。

3.1 物理方法

3.1.1 吸附法 主要利用硅胶、活性炭、活性氧化铝、合成树脂等材料对臭气进行吸附。这些吸附材料的特性是比表面和孔容大,可以利用分子间的范德华力吸附臭气或颗粒物。不同吸附材料的吸附能力差别较大,如活性炭对非极性分子或者直径较大的饱和化合物(如苯、硫醇等) 吸附能力很强,而合成沸石对有极性、直径小的恶臭不饱和化合物(如NH3、H2S 等)吸附力较强。但随着吸附时间的延长,吸附剂的吸附效率会降低,在温度升高时甚至会释放出恶臭气味[12,21]。

3.1.2 掩盖法 即利用一些香料如松叶油、薄荷油和肉桂等,对H2S、对甲基硫醇和含氮气味起到掩盖作用[21]。该方法利用较少,原因大致有3 个:(1)掩盖剂通常会被稀释,导致其应用效果变差;(2)掩盖剂与粪污结合后可能会产生更多的气体化合物;(3)农村猪舍多为露天,使用掩盖剂后作用效果不明显。

3.1.3 电离舍内空气 孟庆福[22]利用高频高压交流发生器将空气电离成等离子体,该等离子体中含有氨氧化物和臭氧等活性粒子,这些物质均具有显著氧化分解臭气物质的能力;黄明智等[23]借助介质阻挡式等离子体技术,将H2S 和NH3氧化为稳定的单质硫和氮气。但该设备的安装及操作较为复杂,且后续维护成本较高,因此若应用于实际生产,还需进一步研究。

3.1.4 通风排气 汪开英等[24]通过负压风机将舍内空气抽出,之后进入三级过滤设备将气体净化后排出,进而控制臭味的排出;潘爱銮等[25]为除臭设备添加了一个空气降尘的功能,结合臭气的吸附及处理,降低了粉尘和臭气的排出,该除臭设备可以有效杜绝臭气排放且还能防止畜禽疾病的传播。但只有在低通风水平下通风率与NH3和H2S 的排放才呈现较高的相关性,而在高通风水平下这种相关性并不明显[26]。

3.2 化学方法

3.2.1 化学试剂 通过添加木醋酸、硫酸亚铁、柠檬酸和高铁酸盐[27~29]等化学物质与恶臭物质发生氧化还原、加成、缩合、中和、离子交换等反应,来达到去除恶臭气体的效果。

在NH3产生过程中,脲酶发挥了很大作用,因此市面上有如乙酰氧肟酸、苯基磷酸二铵、N-丁基硫代磷酸三酰胺等可直接抑制脲酶活性的试剂;或通过在饲料中按比例加入单宁来抑制瘤胃中的脲酶活性或产脲酶菌数量[20]。但由于化学抑制剂的作用时效短,且会被微生物降解,因此需要不断地添加化学试剂,导致除臭成本提高。此外,部分化学试剂处理不当,还会造成对环境的二次污染。

3.2.2 洗涤法 将洗涤剂雾化成微小的液滴后与恶臭气体充分接触从而达到除臭的目的,酸洗涤可以实现近100%的NH3减排[30]。但该方法存在一定的弊端,如,化学试剂不太稳定,且在进行废气处理后会产生废水,进而造成二次污染;设备耗能大,运行费用较高。因此,目前欧盟并不认为洗涤法是废气处理的最佳措施[31]。

3.2.3 酶制剂 将酶制剂加入到动物饲料中,可促进动物对饲料的充分分解利用,进而减少N 和S 等元素的排放。Steevensz 等[32]研究表明,过氧化物酶体与H2O2和CaO 结合时可以通过聚合使得化合物的分子量增加,从而降低吲哚、酚类化合物在空气中的含量。Maurer 等[33]研究发现,大豆过氧化物酶和CaO 共同作用的成本是每头猪1.45 美元,其中大豆过氧化物酶的成本约占40%、CaO 的成本约占60%,所以处理猪粪还需要进一步研究其催化剂的用量以及成本问题。而对于酶的使用,普遍存在生产过程繁琐、成本高、难以大范围使用的问题。而且,酶还存在失活的问题,这更增加了酶制剂的使用成本。

3.3 生物方法

生物除臭是在20 世纪50 年代后期发展起来的,该方法通过在饲料里添加微生物菌剂对家禽的肠道环境进行调控,或是在粪便中添加微生物菌剂等,利用微生物的生理代谢或其代谢产物来降解恶臭物质或抑制恶臭气体产生菌的生长繁殖。该方法具有效率高、操作简单、成本低、无二次污染的特点[34]。将处理后的粪便再进行发酵处理,不仅会减少臭味的产生,还会提高粪便的肥力。目前,生物除臭技术已经广泛应用于污水处理、畜牧业、垃圾填埋场和化工除臭等工业方面。

3.3.1 生物过滤 是将微生物固定于过滤器上进行猪粪异味的去除。但在夏季,会因为微生物生长旺盛而导致过滤器堵塞;而在冬季,则会因为温度低致使微生物的活性降低,除臭效果变差。另外,生物过滤器的安装要比其他物理化学技术更加昂贵,且不适合高浓度的臭气处理[35]。

3.3.2 添加饲用菌剂 益生菌可以改变动物肠道中的微生物菌群,减少恶臭气体的产生与排放。在饲料中应用广泛的益生菌有植物乳杆菌、有效微生物(effective microorganisms,EM)菌剂和枯草芽孢杆菌等[35]。研究表明,在饲粮中添加EM 制剂,可使猪舍内的NH3浓度下降54.25%[36];芽孢杆菌具有耐热、维护仔猪肠道微生态平衡、减少腹泻、增强仔猪肠道消化酶活力、提高饲料转化率的功效,进而来减少排泄物中有害微生物的物种量和有害气体的产生[37]。高颖等[38]研究发现,芽孢杆菌在2~18 h 即可进入对数生长期,生长过程中几乎观察不到延迟期。芽孢杆菌的这一生长特性降低了其生产成本,且芽孢杆菌混入饲料中操作简单,因此该方式具很强的实际操作实施性。

3.3.3 粪污发酵处理 对于畜禽排泄出的粪污也可以进行发酵处理,而后作为肥料施于农田。在进行堆肥发酵时,可以通过加入链霉菌属、假单胞菌属等功能菌株来抑制高温阶段产出大量的NH3和H2S,使得粪肥中N、P 和S 等元素尽可能多地保留,从而提高肥力。在堆肥发酵过程中,需要注意以下几点[18]:

(1)高温会导致H2S 和NH3大量释放。因此,可以通过增加通风量来缩短高温期。同时也可以添加一些自养型的微生物,通过利用恶臭气体中的元素作为营养物质达到除臭的效果。

(2)pH 值的调控。在堆肥过程中随着微生物的快速生长会将有机氮转化为NH4+-N,如所处环境的碱性较高时会使得NH4+-N 以NH3的形式挥发出来。由于蛋白质的氨化伴随着脱硫的过程,所以在堆肥过程中NH3的释放量与H2S 的释放量呈正相关,这就导致了大量N 和S 损失,以及恶臭气味的大量释放。因此在堆肥过程中,应避免处于较高的碱性环境。

(3)菌剂的使用。要选择耐高温的菌剂,同时也要注意菌剂的添加时间、用量比例以及添加时所需的条件等,同时这些条件也都需要进一步优化。

4 除臭微生物

目前自然界中已知的除氨微生物约有50 个属,130 个种,包括Baciilus、Rhizopus、Pseudomonas等[39]。陈丽园等[40]从养殖场附近的土壤中分离出菌株10MG,该菌株可使新鲜猪粪的NH3释放量降低67.95%;李彪等[41]通过感官初筛和定性复筛试验,最终确定假单胞菌属(ZY-1),对NH3的去除率为47.7%;许启有等[42]筛选出短杆菌株,对NH3的去除率为46.6%;俞洁雅等[43]筛选的烟曲霉菌,对NH3去除率为38.66%;曾苏等[44]从新鲜猪粪中筛选的乳酸片球菌,对NH3的去除率为61.17%。NH3的去除也可以通过硝化细菌或还原菌将氮进行氧化还原反应,例如硝化细菌是将NO-进一步氧化成;硝酸盐还原细菌是将硝酸盐还原为N2;亚硝酸盐还原细菌可利用氨氧化作用将NH3转化为NO-[45]。

目前已知去除H2S 效果较好的微生物有硫杆菌属、绿菌属、着色菌属和贝阿托氏菌属等。许启有等[42]筛选的副球菌株,对H2S 的去除率为54.4%;李彪[41]筛得的巴氏芽孢杆菌(WJ-2),对H2S 的去除率达到62.5%;在袁爱平[46]的研究中,库德里阿兹威氏毕赤酵母对H2S 的去除率最高,可达87.43%;而挥发性含硫有机物大多通过异养型硫氧化细菌转化为H2S,再通过自养型硫氧化细菌氧化为硫酸根离子,之后再被异养型硫氧化细菌氧化成硫酸盐[47]。

此外,呼显生等[47]采用正交试验研究发现,在枯草芽孢杆菌、米曲霉、生香酵母和细黄链霉菌4 种除臭菌基础上,“米曲霉+枯草芽孢杆菌”组合的除臭效果最佳。高颖等[38]发现,细菌、放线菌、真菌混合的生物除臭剂除臭效果最佳。由此表明,考虑到菌剂接种对环境的适应性和与土著产臭菌的竞争性等问题,复合菌剂较单一菌剂具有更强的环境适应性和除臭效果。因此,在未来生物除臭方面,可以将菌种组合的优化作为一项重要的研究内容。

5 展望

高质量发展是“十四五”乃至未来社会发展的重点,2021 年政府工作报告首次提出了我国的“碳达峰、碳中和”目标。随着人们生活水平的提高,对环境质量提出了更高要求,开展清洁化绿色养殖是必然选择。大量实践表明单一除臭技术效果有限,今后需要从以下几个方面进行研究:(1)从养殖全产业链的角度,研究明确产生臭气的关键节点,融合关键除臭技术,建立以“生态养殖,综合控制”绿色养殖模式;(2)研究发展多技术组合除臭技术,重点发展效果好、成本低的微生物除臭技术;(3)加强基础研究,深入研究养殖场臭气产生与高效除臭技术作用机理,以发现臭气产生的新机制和新规律,为研发新型高效的复合除臭菌剂奠定理论基础。