旅游城镇化驱动乡村振兴的演进过程及关键路径

——以张家界为例

唐健雄,蔡超岳,刘雨婧,2,李奥莎

(1.湖南师范大学 旅游学院,湖南 长沙 410081;2.湖南省第三测绘院,湖南 长沙 410081)

0 引言

城市与乡村始终是不可分割的有机融合体[1],在城镇化和现代化浪潮的冲击下,城乡之间仍存在城乡差异未消除、要素流动不畅和公共服务均等化程度低等问题[2],导致乡村相继出现农民外流严重、农业发展滞缓和农村文化缺失等发展困境[3]。高质量推动新型城镇化发展,既是国家实现基本现代化的必由之路,也是实现城乡融合发展与乡村振兴战略的重要路径[4,5]。旅游城镇化作为新型城镇化的一种重要模式[6],在加速城乡要素对流、优化城乡资源配置、弘扬乡土文化、带动农民就业等方面有着深远影响[7,8],是张家界、桂林、大理等民族地区摆脱“资源陷阱”,走向乡村振兴的重要路径[9]。因此,客观认知旅游城镇化驱动乡村振兴的发展规律,把握其演化特征,科学引导乡村地域城镇化,寻求城乡融合发展实现路径,是中国新型城镇化和乡村发展的重大现实需求和重要科学命题。

随着后工业时代的到来,旅游城镇化逐步成为贫困地区、民族地区实施新型城镇化战略的重要路径,现有关旅游城镇化研究聚焦于以下4 个方面:一是旅游城镇化的概念及特征,学者认为旅游城镇化是一种建立在享乐的销售和消费基础上的城镇化模式[10],其特征主要表现为旅游用地不断扩张、就业人口上升、基础设施与环境改善、社会功能转变等方面[11];二是旅游城镇化发展模式[12],受区域经济水平的限制,其发展模式可以从旅游产品、基础差异、旅游开发、旅游功能、旅游产业及旅游区位等角度进行分类;三是旅游城镇化影响因素[13],游客需求、旅游资源和旅游设施服务是3 个主要驱动因素,但房地产建设、旅游宣传、区位条件、交通便捷性、政策引导、民营经济参与强度等也会产生显著影响[14];四是旅游城镇化影响效应[15],不同的发展模式会带来经济增长、产业结构优化、文化传承等正向影响[13],也可能出现本地居民懒散化、人口空心化、土地利用矛盾、生态环境破坏等负面效应[16]。

旅游城镇化具有旅游业与城镇化的双重属性,其如何驱动乡村振兴?目前,国内外学者主要从旅游业与乡村发展、新型城镇化与乡村发展展开了系列探讨。旅游业与乡村发展的研究集中在4 个方面:一是驱动路径,主要通过乡村旅游推动上下游及横向产业联动,吸引乡村劳动力回流、增加村民就业、提高工资性收入、重构社区结构、再造精神文化、完善治理体系等[17],实现乡村振兴;二是发展模式,集中在旅游业与农业[18]、文化产业[19]、康养产业等联动发展模式;三是管理方式,如韩国的“政府主导型”[20],英国的“政府+公司”型,美国的“都市依托型”[21]和国内的“政府+公司+村民”的多主体参与型[22]等;四是影响效应,学者认为乡村旅游带来了显著的经济效应[23],但在社区治安、景观建设等社会生态方面[24]持消极态度。其次,“城镇化与乡村发展”的研究,国外学者对城乡关系进行系统探讨,形成了“城乡二元结构论”“中心—外围理论”“极化—涓滴效应论”“次级城市发展战略”以及“城乡联系与流思想”等经典理论[25],构建了城市性行为与乡村性行为在同一地理范围内并存的地域概念[26],研究城乡的合作与互补关系[27],也从“城乡联系”角度寻求城乡均衡发展规律及影响因素[28]。国内学者对城乡关系研究也渐成体系:一是宏观层面的机理[1]、规律及协同发展路径[3]的理论探讨;二是区域层面城乡关系的量化研究[29];三是探讨自然环境、区域经济、政策制度、社会供需[30]等宏观环境以及人口、资本、交通、基础设施、科技、公共服务[31]等微观要素对城乡空间异质性的影响。

已有研究成果为本研究开展旅游城镇化与乡村振兴研究提供了理论支撑和实践参考,旅游城镇化是新型城镇化的一种特殊类型,其与传统城镇化在产业联动、城市建设、资源利用、文化重构、环境保护等方面存在较大区别,现有研究主要集中在新型城镇化与乡村振兴联动发展的理论机理、影响机制等方面,对于旅游城镇化与乡村发展的关系缺乏及时且必要的关注,诸多基础理论及现实问题尚未得到有效解决,如旅游城镇化能否驱动乡村振兴?其演进规律如何?在旅游城镇化驱动下,乡村选择何种路径走向振兴?等。基于这一背景,本研究从城乡关系视角,以张家界市为例,以1989—2021 年为研究时段,科学检验旅游城镇化与乡村振兴的关系,进一步探讨旅游城镇化驱动乡村振兴的演进规律,扎根典型乡村,识别旅游城镇化驱动乡村振兴的关键路径,以期为武陵山片区及同类型地区的乡村振兴提供参考价值。

1 旅游城镇化与乡村振兴水平评价指标体系构建

1.1 旅游城镇化驱动乡村振兴的内涵

乡村振兴是在市场需求、政府导向等外源性要素及自然资源、区位条件、产业基础等内源性要素综合作用下历经起步、成长、稳定等阶段的复杂人文过程,主要目标是提高农村公共服务供给水平、完善农村治理体系、减小城乡发展差距、改善城乡二元结构等[32],实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求。对于民族或贫困地区的乡村而言,受工业化、信息化、全球化等影响较弱,乡村发展较为缓慢,但区域自然资源丰富、生态环境优良、文化底蕴浓厚等,旅游业逐步成为主导产业,吸引人口、资本、物质等要素向旅游地集聚与扩散,推动城镇地域不断扩张与延伸,即旅游引导的城镇化(简称“旅游城镇化”,下同)改变了城镇原有经济模式[13]、地域景观、生活方式和社会结构[15]等,也帮助贫困乡村实现了脱贫攻坚[14],推进了乡村振兴。基于“城乡关系”视角,旅游城镇化驱动乡村振兴内涵可解析为,以旅游业为驱动载体,以“就地就近”城镇化为基础,在“市场链接、产业融合、行政势能、制度嵌入、规划引导、资金支持”等外部因素干预下,乡村基于自身基础条件展开综合考量,选择合适发展路径,逐步摆脱单一农业生产,推动乡村多元化发展,实现乡村振兴的过程。

1.2 旅游城镇化与乡村振兴的评价体系构建

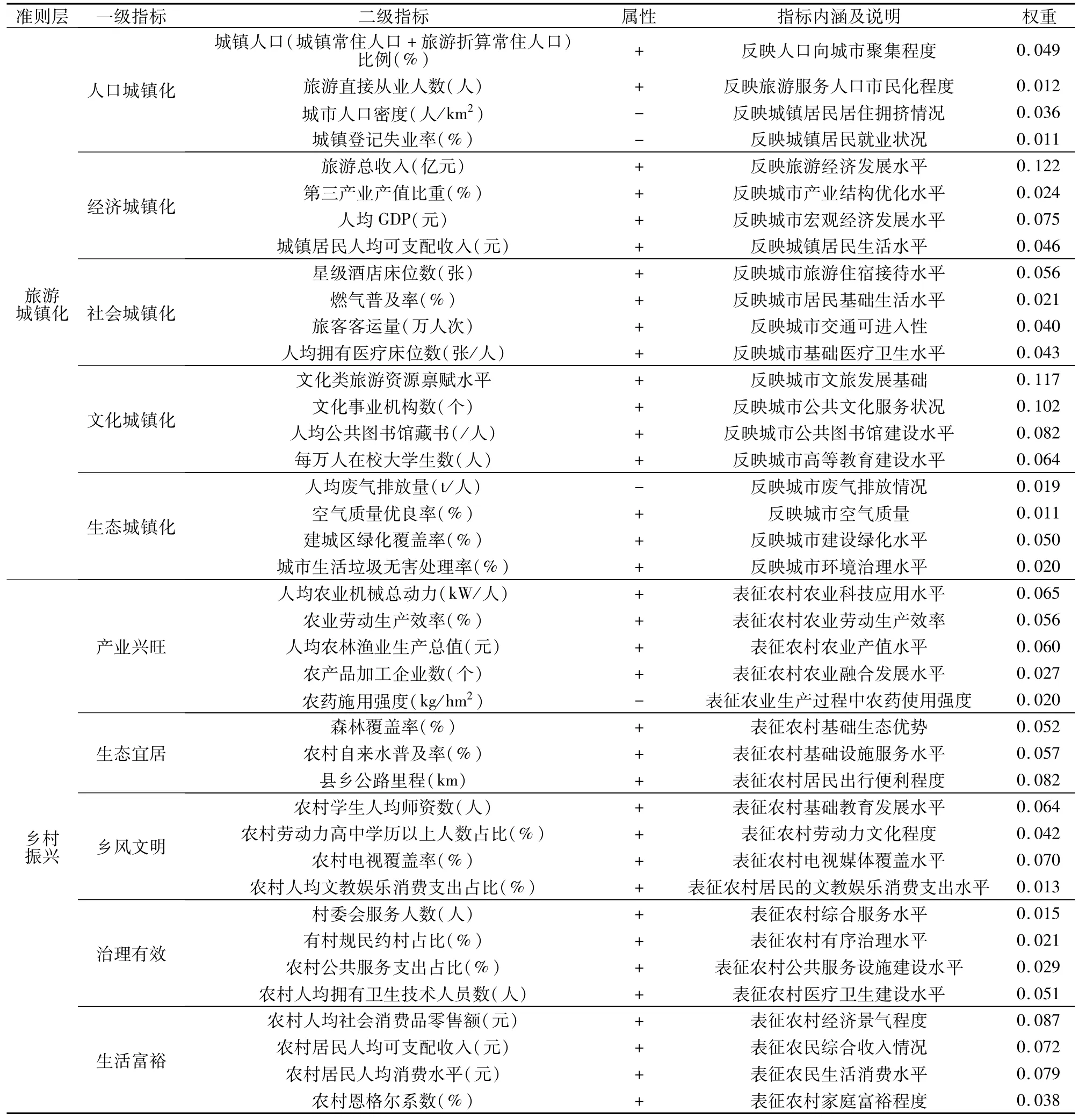

在指标选取过程中,主要参考当前我国国家法律法规和相关政策等,包括《新型城镇化 品质城市评价指标体系》《新型城镇化 县城城镇化发展水平评价指标体系》《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》中“乡村振兴战略规划主要指标”等,结合旅游城镇化与乡村振兴特性,参考已有研究成果[33-36],根据张家界市实际情况,构建旅游城镇化与乡村振兴评价指标体系(表1)。

表1 旅游城镇化与乡村振兴测度评价指标体系Table 1 Evaluation index system for measuring tourism urbanization and rural revitalization

旅游城镇化评价指标体系。不同于传统工业城镇化和商贸、物流城镇化,旅游城镇化强调以人为本,追求人口、经济、社会、文化、生态等多方面发展[33],[34]。因此,基于旅游城镇化内涵,从人口、经济、社会、文化和生态5 个维度选取20 个指标进行评价。人口城镇化是旅游城镇化的核心表现,旅游城镇化具有吸引人口集聚、创造大量就业、加快旅游服务人口市民化等优势,选取城镇人口比例、旅游直接从业人数、城市人口密度、城镇登记失业率4 个指标进行表征。经济城镇化是旅游城镇化的基础动力,旅游城镇化具有扩大内需、拉动经济、优化产业结构、增加居民收入等特点,选取旅游总收入、人均GDP、第三产业产值比重、城镇居民人均可支配收入4 个指标进行表征。社会城镇化是旅游城镇化的共享成果,旅游城镇化可以推动旅游接待设施、基础服务设施、公共服务设施等城镇功能完善,选取星级酒店床位数、旅客客运量、燃气普及率和人均拥有医疗床位数4 个指标进行表征。文化城镇化是旅游城镇化的地域表征,旅游城镇化在传承优秀文化、推动文化创新及重构市场价值等方面具有“天然”优势,选取文化类旅游资源禀赋、文化事业机构数、人均公共图书馆藏书、每万人在校大学生数4 个指标进行表征。生态城镇化是旅游城镇化的内在要求,旅游城镇化有助于节能减排、生态保护和绿色发展,选取人均废气排放量、空气质量优良率、建成区绿化覆盖率和城镇生活垃圾处理率4 个指标进行表征。

乡村振兴评价指标体系。党的十九大报告中明确提出乡村振兴战略总要求,在此基础上,从产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效和生活富裕5 个维度[32],[35],[36]选取20 个指标进行综合评价。产业兴旺是乡村振兴的经济基础,反映农村现代化产业体系建设和产业融合发展水平,选取人均农林牧渔业生产总值反映农业劳动生产规模和产能,农业劳动生产效率表征农业生产能力,人均农业机械总动力表征农业现代化水平,农产品加工企业数表征农业融合发展水平。生态宜居是乡村可持续发展的关键,主要涉及生活和生态环境方面要求,选取农药施用强度和森林覆盖率表征生态环境,农村自来水普及率和县乡公路里程表征生活环境。乡风文明是乡村振兴的文化基础,提升农民素质、改善农村社会风气等有助于乡村形成良好的风俗风气,选取农村学生人均教师数和农村劳动力高中以上学历占比数表征乡村教育水平,农村电视覆盖率和农村人均文教娱乐消费支出占比表征农村文化设施建设水平。治理有效是乡村振兴的重要保障,主要涉及政治建设和社会建设两方面,选取村委会服务人数和有村规民约的村占比表征政治建设情况,每万人拥有农村卫生技术人员数和农村公共服务支出占比表征社会建设情况。生活富裕是乡村振兴的根本目标,农民的收入水平、生活水平和消费水平等可大体反映村民的生活富裕程度,选取农村人均社会消费品零售额、农村居民人均可支配收入、农村居民人均消费水平和农村恩格尔系数4 个指标进行表征。

2 研究区概况及研究方法

2.1 研究区概况

张家界市地处湖南省西北部,位于109°40'—111°20'E、28°52'—29°48'N之间,属武陵山脉腹地,原名大庸县,1988 年经国务院批准设市,1994 年更名为张家界市,总面积9 516km2,辖永定、武陵源2区和慈利、桑植2 县。据第七次全国人口普查统计,2020 年全市常住人口151.70 万人,有46 个少数民族,人口为113.91 万人,占总人口的75.09%。张家界市是典型的“因旅游建市、因旅游兴市”的城市,具有典型的经济发展落后、城镇进程缓慢,但生态环境良好、自然资源丰富与民俗风情浓郁等地理重叠特征。境内拥有12 处4A 级以上景区,2 处世界级和11 处国家级自然保护地,全市自然保护地面积占总面积的11.70%,各类非物质文化遗产70 多项。作为禁止开发和限制开发地区,张家界不能走工业城镇化道路,随着旅游业兴起,各县区均将旅游业作为实现经济转型、城市发展的支柱产业,城镇化水平也提升迅速,“双轮驱动”助力脱贫攻坚,累计扶贫脱贫超50 多万人。2021 年,张家界旅游总收入2 403 亿元,第三产业产值占GDP 的比重为71.65%,城镇化率达52.37%,建成星级农庄和乡村旅游区点54 家,旅游休闲农业经营主体730 个,开发24 条生态文化旅游和乡村旅游精品线路。因此,以张家界市为研究对象,研究旅游城镇化驱动乡村振兴的演进过程与关键路径,是张家界推进旅游高质量发展,构建新型城镇化体系,实现乡村振兴战略的重点和难点,既具典型代表性,又切实响应了贫困地区乡村发展需求。

2.2 研究方法

旅游城镇化与乡村振兴水平评价。首先,为消除不同量纲数据对评价水平的影响,主要采用极差标准化法对1989—2021 年旅游城镇化与乡村振兴评价指标的原始数据进行归一化处理;其次,采用熵权法确定各指标权重,计算过程参见相关文献[37]。最后,基于指标权重和标准化值,采用综合指标法分别测算旅游城镇化系统(TU)和乡村振兴系统(RR)的综合评价值,计算公式如下:

式中:ai为旅游城镇化系统指标权重;βj为乡村振兴系统指标权重;Ti和Rj分别为旅游城镇化和乡村振兴各指标的标准化值。

旅游城镇化驱动乡村振兴的动态关系分析。采用时间序列法[38],检验旅游城镇化对乡村振兴的作用关系。首先,选用旅游城镇化和乡村振兴的综合发展水平作为因变量和自变量,为避免伪回归,需要对各变量进行平稳性检验,本研究采用ADF 法,检验变量的差分序列是否平稳,若变量为同阶单整序列,则可以进一步考察变量之间的协整关系。其次,在序列平稳基础上,采用EG两步法建立协整方程,对其残差序列进行ADF 检验,若残差序列平稳,说明变量之间存在长期均衡关系。而后,利用Granger因果关系检验,测度两者之间的因果关系。最后,利用脉冲响应函数和方差分解,解析旅游城镇化对乡村振兴的驱动作用及贡献程度。

2.3 数据来源

本研究所用数据包括两个部分:第一部分以张家界市行政区域为研究对象,主要分析张家界的城市经济及乡村整体发展情况,数据来源于1990—2022 年《张家界统计年鉴》《湖南统计年鉴》以及张家界县(市、区)统计年鉴,1989—2021 年《张家界统计公报》《张家界年鉴》,2006—2022 年《湖南农村统计年鉴》以及1996—2019 年《中国旅游统计年鉴》、2019 年《中国文化和旅游统计年鉴》和2020 年《中国文化文物和旅游统计年鉴》。第二部分以袁家界村和沙堤乡为代表的乡村调研数据。在2019年10 月—2021 年10 月期间,研究团队3 次前往案例地展开调研,搜集案例村在发展过程中的典型事件及典型人物基本资料;同时,对政府工作人员、当地村民、村干部、景区工作人员、酒店经营者、零售商店经营者等32 人展开深度访谈,平均时长在40min以上,总访谈时长达22h,主要获取乡村发展历程、村民生产生活情况、土地使用情况和居住环境变化等信息。此外,还分别从武陵源区、永定区的统计局和旅游局及2 个村委会搜集关于案例村的产业基础、规划方案、统计数据、乡村村志等资料。

3 结果及分析

3.1 旅游城镇化驱动乡村振兴关系检验

在研究旅游城镇化驱动乡村振兴过程之前,需要定量检验旅游城镇化是否对乡村振兴具有驱动作用。因此,本研究以张家界1989—2021 年的旅游城镇化和乡村振兴综合水平为基础,对两者关系进行格兰杰因果检验,但在检验之前,首先对变量进行对数化处理,再进行平稳性和协整检验,在此基础上,进一步做脉冲响应和方差分解研究,具体过程如下:

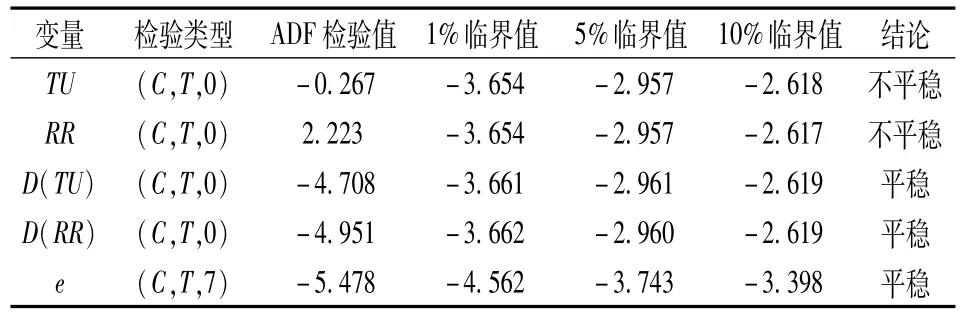

协整关系。首先,令旅游城镇化水平和乡村振兴水平进行ADF 平稳性检验(见表2),可知变量TU和RR原序列为非平稳性序列,在对其进行一阶差分之后,两者均在1%、5%和10%水平下均显著,即变量TU和RR均为一阶单整序列。其次,对两变量进行一阶差分后,构建E—G协整方程,对其残差序列e进行ADF 检验,结果显示e 在1%显著水平下是平稳的,由此说明,张家界旅游城镇化水平和乡村振兴水平之间,存在长期稳定关系。

表2 平稳性检验结果Table 2 Stability test results

因果关系。在旅游城镇化和乡村振兴水平存在协整关系基础上,进一步做格兰杰因果关系检验,确定两者是否存在因果关系。由表3 可知,旅游城镇化水平与乡村振兴水平之间,存在单一驱动关系,即张家界旅游城镇化进程是驱动乡村发展的重要因素之一,但乡村振兴不是推动旅游城镇化发展的格兰杰原因。

表3 格兰杰因果检验结果Table 3 Results of Granger causality test

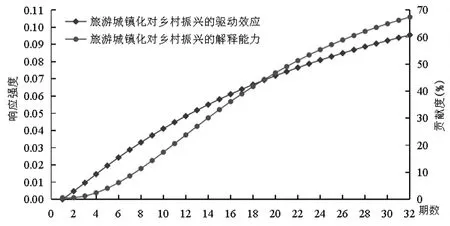

驱动关系。选择VAR模型中的脉冲响应函数,进一步了解旅游城镇化水平对乡村振兴水平的短期冲击效应(图1)。乡村振兴面对旅游城镇化水平的一个标准差冲击,在第2 期做出0.005 的正响应,随后逐步上升,与时间存在正相关关系,在第10 期,乡村振兴响应系数为0.041,第20 期为0.072,第32期达0.096 水平。另外,结合方差分解可知,旅游城镇化对于乡村振兴的解释能力逐渐增大,到第10期,旅游城镇化水平贡献了17.44%,第20 期,贡献了46.78%,第32 期,贡献了67.44%,已经超过了其自身贡献水平。因此,可以看到,旅游城镇化对乡村振兴具有较持续的正向影响,且随时间推移,驱动作用日渐明显,逐步超过其自身发展带来的影响。

图1 旅游城镇化对乡村振兴的脉冲响应和方差分解图Figure 1 Pulse response and variance decomposition of tourism urbanization on rural revitalization

3.2 旅游城镇化驱动乡村振兴的演进过程

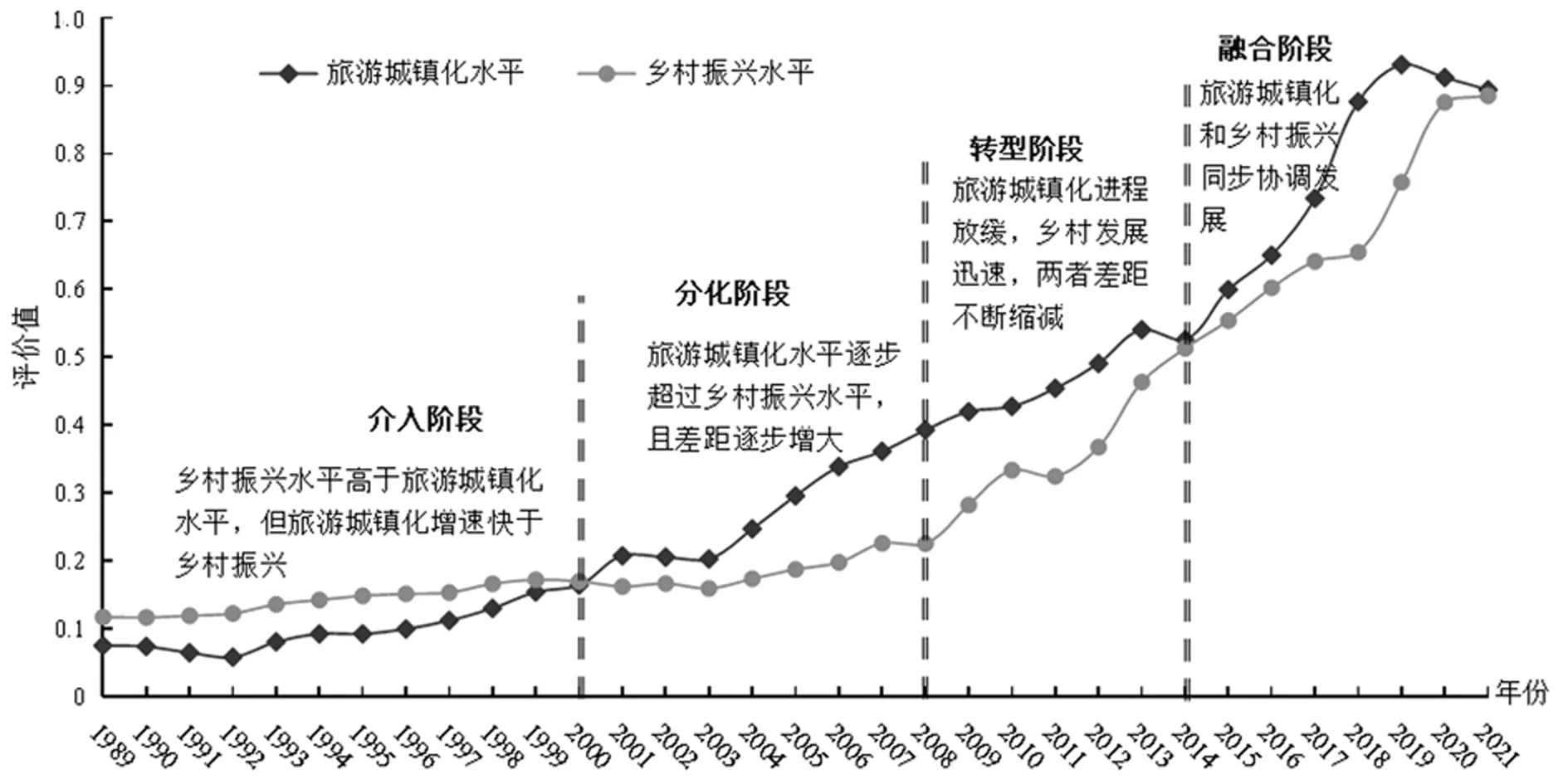

城镇化进程和乡村发展是一个循序渐进的动态过程,西方国家依托“串联式”工业化与城镇化发展模式,率先经历了“城乡发展失衡→振兴乡村”的发展路径,城乡发展差距不断缩小[1,40]。国内在全球化、工业化、城镇化、信息化以及国家城乡政策的推进下,经历了“以乡促城→城乡分治→以城带乡→城乡互促”的发展过程[1,3]。在此背景下,立足于城乡关系视角,基于张家界旅游城镇化和乡村振兴水平的时序变化特征(图2),认为旅游城镇化驱动乡村振兴具有阶段特征,可以将研究期间划分为介入(1989—2000 年)→分化(2001—2008 年)→转型(2009—2014 年)→融合(2015 年至今)4 个阶段。

图2 1989—2021 年张家界旅游城镇化与乡村振兴水平时序演变特征Figure 2 Time series evolution characteristics of tourism urbanization and rural revitalization level in Zhangjiajie,1989 -2021

介入阶段(1989—2000 年)。旅游城镇化对乡村影响有限,景区城镇化初现。1989—2000 年,旅游城镇化水平从1989 年的0.075 提升到2000 年的0.164,年均的增长率为10.82%,乡村振兴水平从0.117逐步增长到0.169,年均增长率为4.11%,旅游城镇化水平始终低于乡村振兴水平,对乡村影响也有限,集中在景区附近,景区城镇化初现。20 世纪80 年代前,张家界是一个以自然经济方式生产为主的农业区域,工业基础薄弱,城镇化进程缓慢。但张家界拥有世界罕见的石英砂岩峰林地貌,1982 年张家界建成第一个国家森林公园,旅游业拉开序幕,吸引了人口由乡村向城镇集聚,给景区周边居民带来了大量就业机会,据统计[39],1992 年森林公园周边的张家界村和袁家界村共有一半以上居民从事与旅游相关的餐饮、人力运输、导游等工作,农民生活水平有所改善。同时,为满足旅游发展,景区交通邮电、旅游接待设施等迅速响应,景区城镇化现象显现,但当时张家界旅游业发展水平较低,城镇化进程滞后,且广大地域空间仍以传统农林业生产下的乡村为主,乡村发展主要受内源性要素驱动,旅游城镇化尚未对乡村发展产生明显变化。

分化阶段(2001—2008 年)。大量的资源向城镇聚集,城乡分化态势显著。2001—2008 年,旅游城镇化水平从0.207 逐步提升到0.393,年均增长率为12.78%,乡村振兴水平从0.162 逐步增长到0.225,年均增长率为5.57%,即旅游城镇化进程持续推进,在2001 年赶超乡村振兴水平,并保持快速增长态势,与乡村发展差距逐步拉大,在2008 年处于最大分化状态。2000 年以来,张家界旅游业发展快速,2008 年旅游接待人数为1679.13 万人次,旅游总收入达83.49 亿元,分别是2001 年的1.67 倍和2.11 倍,第三产业产值占GDP比重达59.6%,经济城镇化水平增长率达112.22%,吸引城镇人口由25.65 万人增加到55.52 万人,相应城市交通、电力、通讯、旅游酒店等建设迅速,社会城镇化水平增长了77.83%。但是,由于资源大量向“城镇”集聚,“供过于求”现象凸显,张家界旅游城镇化进程中普遍存在资源浪费、环境破坏、效益低下等粗放式发展问题,而乡村因为缺少“生产要素”,不可避免面临农民流失、农村空心、农田撂荒、农业滞缓等“乡村病”问题,城乡收入比由2000 年的3.32 增加到4.05,二元结构特征突出。

转型阶段(2009—2014 年)。发展要素向乡村回流,乡村现代化进程加快。2009—2014 年,旅游城镇化水平从0.419 提升到0.526,年均增长率为5.04%,乡村振兴水平从0.282 增长到0.493,年均增长率为14.97%,即旅游城镇化进程放缓,发展要素向乡村回流,乡村基础设施及旅游配套设施逐步完善,城乡差距逐步缩减,在2014 年两者水平相当。2008 年冰冻灾害、2009 年金融危机以及2010 年特大洪涝等系列重大事件,给张家界旅游业带来了一定负面冲击,同时,张家界城市道路骨架基本形成,服务功能逐步配套,使得旅游城镇化进程开始放缓。2009 年,湖南省强调加快现代农业和新农村建设,张家界以旅游业为契机,扎实推进“三农”工作,创办了生态旅游农业示范园区等10 大基地,农产品加工企业842 家,休闲农业经营收入7.45 亿元,创建35 个新农村示范村,通过“以点带面”方式,推进全市新农村建设,2014 年,农民人均可支配收入提升到6332 元,农村恩格尔系数降至33%,城乡收入比降至2.85。

融合阶段(2015 年至今):两者协调融合发展,城乡差距不断缩减。2015—2021 年,旅游城镇化水平从0.599 提升到0.894,年均增长率为8.20%,乡村振兴水平从0.554 增长到0.885,年均增长率为9.97%,总体上看,两者保持协调发展步伐,城乡差距不断缩减,在相互交汇中呈现快速上升态势。随着黔张常高铁的建成运营,城市立体交通优势逐步显现,吸引了一批品质企业落户,同时,张家界积极推进澧水两岸风貌带、古人堤绿化景观工程等重点项目建设,城市功能显著增强,旅游城镇化进程加快,但2020 年受“疫情”影响,旅游城镇化水平连续两年下降。另外,在乡村振兴战略影响下,张家界乡村旅游接待设施、交通基础设施等进一步完善,创建了一批休闲农业与乡村旅游示范村,茅岩河、协合、三官寺等产业融合小镇,但乡村治理和乡风文明的缺位仍是阻碍乡村振兴的重要因素,使得乡村振兴水平落后于旅游城镇化水平。

3.3 旅游城镇化驱动乡村振兴的关键路径

在旅游城镇化“双重属性”作用下,旅游城镇化对乡村振兴的影响主要分为城镇化溢出效应和旅游业辐射效应。由于乡村地理区位及自然条件的差异,城市和景区二元力量在不同阶段对不同乡村产生不同程度影响,使得乡村原有路径依赖被破坏,并不断探索出新的发展路径,继而产生景区城镇化和城镇景区化2 种主要路径,实现新型城乡形态演变。

景区城镇化路径—袁家界村(图3)。①景村一体化发展阶段。袁家界村(现袁家界社区),位于张家界国家森林公园的西北部,是典型的依托张家界国家森林公园发展起来的周边乡村。1983 年,随着袁家界景区的兴起,设立张家界国家森林公园管理处(简称张管处),指导区内旅游业健康发展。同时,在政府主管下,袁家界村内的基础设施不断完善,推动村内产业向多功能、多结构的旅游业转型:一是在湖南省科委“星火计划”的支持下,引进温室载培技术,投入到城区和景区;二是面向旅游市场,先后办起10 个村组企业从事农产品加工;三是到1996 年,开办餐馆50 多家,乡村劳动力有81%进入到第三产业,相应农民人均收入由公园建立前122元增至1996 年的2 581 元;四是袁家界村架设了高压电线,且安装了有线电视,基本实现普及九年制义务教育,基础设施和公共服务改善明显。

图3 景区城镇化驱动乡村振兴路径Figure 3 Path of rural revitalization driven by scenic area urbanization

②粗放式发展阶段。利益主体包括以张管处为代表的政府机构,以百龙天梯旅游发展有限公司、袁家寨子、环保客运公司等为代表的旅游企业,以当地村民为代表的个体参与者。多主体之间存在诸多利益冲突:一是旅游企业与政府机构之间因生态破坏、利益诉求等产生冲突;二是旅游企业与当地村民之间在旅游开发、占用土地、搬迁补偿等方面产生较强的利益冲突;三是村民与政府之间,因拆除景区建筑、搬迁户执行尺度、处理对外事务态度和村户籍等方面产生冲突。因此,2000—2010 年期间,村寨内频繁出现乱搭滥建现象屡禁不止、村民无序就业与旅游接待水平低下等问题,造成景区内“城市化、商业化、人工化”倾向严重,景村之间存在相互依存、相互矛盾关系。

③城乡结合部形成阶段。2010 年,张家界市被列为国家旅游综合改革试点城市,张家界政府、旅游企业及当地村民共同探索建设“旅游生态文明村”的新路径:一是在土地房屋确权、评估折价入股、新村建设和新村房屋等分配环节,尽量让每个村民都参与进来,实行第三次阳光搬迁工程;二是制定袁家界村景观化设计方案,注重融入民族文化内涵,调整旅游产品结构,打造高品级旅游度假设施,促进袁家界景区向精品型提升转变;三是以村级集体资产为基础,通过折价入股等形式,建立袁家界村旅游发展总公司,集中开展旅游投资、物业出租、旅游服务、物业管理等经营活动;四是政府实施“村转居”工程,使得农民身份向市民身份转变,并制定一系列惠民政策,同时,在新村配置“三站三室一广场”的公共服务设施,建立土家族文化研究会、歌舞会、棋牌队等文化社团,实现生活富裕、乡风文明等目标。2014年,袁家界社区被评为第七批湖南省民主法治示范村(社区),2015 年成立锣鼓塔街道,袁家界社区是其下辖社区,归属主城区,城乡结合部形成。

城镇景区化路径—沙堤乡(图4)。①特色农业发展阶段。沙堤乡(现沙堤街道),距离永定城区6km,距张家界国家森林公园及武陵源风景区12km,属于典型的城市辐射区和旅游黄金走廊,早在1995 年左右,省道1801 线和景区高等级公路穿越境内10 个村,全乡基本实现村组公路畅通。该乡拥有中亚热带季风性湿润气候,雨量充沛,光照充足,土地肥沃,适合多种经济作物的生长,盛产苎麻、油桐、稻谷。1988 年,张家界升为地级市,永定区为市政府驻地,在永定城区溢出效应影响下,沙堤乡凭借农业优势,被评为省级“星火科技”示范乡,大力发展商品蔬菜和优质水果,主要销往市区及景区;1999 年,沙堤乡实现农业总产值4 040 万元,粮食总产量9 850t,蔬菜产值1 200 万元,高桥村、朱家峪村、板坪村等丘岗土地开发种植水果面积1.5 万亩,产品远销四川、湖北等地,实现农民人均纯收入增长1 555元。

②乡村旅游发展阶段。2002 年,沙堤乡凭借良好的区位优势以及农业基础,成为承接永定城区和武陵源景区游客扩散的最佳“乡村旅游地”。同年,由张家界市永定区人民政府策划的——张家界绿色大地生态观光园在沙堤乡开建,成为湖南省第一批农业旅游示范点之一,标志着张家界乡村旅游正式拉开序幕。张家界绿色大地生态园是旅游业与农业融合的代表,集旅游观光、休闲娱乐、农家餐饮、旅游购物、生态养殖、园艺观赏等于一体,平均每天接待游客300 多人次,年旅游收入达1000 万元,既为张家界旅游增添了新亮点,也增加了农民收入(人均增收达800 元以上),成为展示社会主义新农村小康社会的窗口。2008 年,张家界委市政府下发《关于加快农业产业结构调整大力发展城市农业旅游农业的意见》,张家界乡村旅游显现勃勃生机,2012年,沙堤乡被评为“湖南省特色旅游名镇”,沙堤乡开启了从单一农业向多元乡村旅游的转型发展。

③城市商贸旅游新区形成阶段。2015 年,张家界乡镇区划调整,枫香岗乡、沙堤乡和大庸桥街道成建制合并设立大庸桥街道,沙堤乡被撤销。同时,随着国家新型城镇化战略的实施和“对标提质、旅游强市”的强力推进,沙堤成为城市功能新区,承接城市交通换乘、旅游商贸服务和旅游度假休闲等功能。在2017 年政府公布的《张家界101 个重点项目名单》中,高铁西站、世界首条观光磁浮专线、张桑高速公路、武陵山大道、沙堤大道、宁邦国际广场、古庸城(文化旅游综合体)等项目汇聚沙堤新区,到2019年底,张家界高铁西站已全面建成运营,古庸城主体建设全部完成,沙堤特色街区一期竣工验收,宁邦国际广场、武陵山大道、沙堤大道、张家界市新人民医院等项目稳步推进。因此,在“城区—景区”双驱动作用下,沙堤乡的发展路径不断强化,由原来的乡村旅游地发展成为城市商贸旅游新区。

关键路径比较分析(图5)。袁家界村、沙堤乡的多元发展路径表明,在城镇化溢出效应和旅游业辐射作用的双重影响下,乡村根据自身区位条件、资源禀赋、生态优势、资本人力等因素展开综合考量,选择合适路径发展转型,实现了由单一农业向多元发展路径的转变,同时,城镇化与旅游业的力量是动态变化的,在乡村发展的不同阶段产生不同影响,使得乡村振兴路径也处于动态变化中,可能经历“初始-提升-优化”等演变阶段,重构乡村“新资源—新市场—新业态—新空间”和“新技术—新文化—新制度—新人才”,继而形成以景区城镇化和城镇景区化2 种关键路径,因此,旅游城镇化驱动乡村振兴路径呈现非线性、多元化的演变特征。

图5 旅游城镇化驱动乡村振兴的关键路径分析框架Figure 5 Analysis framework of critical path method of rural revitalization driven by tourism urbanization

4 结论与讨论

4.1 结论

本研究基于对西部民族或贫困地区旅游城镇化现象的历时性研究,结合综合指标法、时间序列法和田野调查,解析西部民族或贫困地区旅游城镇化驱动乡村振兴的过程与路径。主要结论如下:①旅游城镇化驱动乡村振兴的内涵解析为,以旅游业为驱动载体,以“就地就近”城镇化为基础,在“市场链接、产业融合、行政势能、制度嵌入、规划引导、资金支持”等外部干预影响下,乡村基于自身基础条件展开综合考量,选择合适发展路径,逐步摆脱单一农业生产,推动乡村多元化发展,实现乡村振兴的过程。②基于时间序列法,科学检验了张家界市旅游城镇化驱动乡村振兴的关系,发现张家界旅游城镇化水平与乡村振兴水平之间存在长期均衡关系,旅游城镇化是驱动乡村振兴的重要因素,且随时间推移,驱动作用日渐明显,逐步超过乡村发展自身带来的影响。③基于“城乡关系”,将张家界旅游城镇化驱动乡村振兴的演进过程分为4 个阶段:介入阶段(1989—2000 年),旅游城镇化对乡村影响有限,景区城镇化初现;分化阶段(2001—2008 年),大量资源向城镇聚集,城乡分化态势显著;转型阶段(2009—2014 年),发展要素向乡村回流,乡村现代化进程加快;融合阶段(2015 年至今),两者协调融合发展,城乡差距不断缩减。④扎根典型乡村研究,张家界旅游城镇化驱动乡村振兴的关键路径主要有2 种:“景区主导-城市辅助”的景区城镇化和“城市主导-景区辅助”的城镇景区化,其中,乡村内部资源、产业基础和区位条件等决定了乡村的初始发展路径,乡村产业结构、行政等级、空间格局等随着城乡、景乡间要素的差异化聚集发生多重演化。

4.2 讨论

当前,新型城镇化与乡村振兴的关系既是经典城乡问题,也是国家战略问题,两者关系一直是学界关注的焦点和难点。本研究的创新之处在于,从城乡视角出发,立足西部民族(贫困)地区,探讨了旅游城镇化驱动乡村振兴的演化过程,并扎根典型乡村,梳理其关键路径,揭示了旅游城镇化驱动乡村振兴的一般规律与地域特征,为旅游城镇化引导的乡村振兴提供了一个理想化的个案参考。张家界旅游城镇化本质上是一种“以景带村、以镇促村、景镇融合”的发展模式,在发展过程中切实响应了乡村振兴战略总要求,但是,由于广大乡村的复杂性和异质性,如果旅游城镇化驱动乡村振兴机制的作用发挥不好,可能引发多元主体较量、策略性脱贫、人力资源短缺等悬浮现象,导致乡村的行政力、自治力、公共性与利益链发生错位,可能给乡村发展带来更大阻碍。此外,旅游城镇化的驱动效应在不同阶段存在较大差异,乡村振兴的进度及模式也会不一致,要立足乡村发展实践,适时增加行政力量,强化精英带动和市场链接,实现“有形之手”和“无形之手”的有效结合,放大旅游城镇化的“涓滴效应”。同时,协调好政府、社区、企业与居民等多元主体利益诉求,构建“多主体共治模式”,因地制宜持续推进乡村发展,是实现乡村振兴有效链接小康社会的根本保障。值得注意的是,不同地域有不同类型的旅游城镇化模式,针对不同类型旅游城镇化驱动乡村振兴的过程、路径等展开对比研究是未来探讨的重要方向,此外,从要素、功能、结构等多重维度解析旅游城镇化驱动乡村振兴的机理机制,也是下一步研究关注的重要问题。