东盟“中心地位”的建构和维续

李皖南 姚丹扬

摘要:東南亚是当今世界经济发展最具活力的地区之一。近年来,东盟众多文件不断强调东盟“中心地位”,中国对东盟“中心地位”的承诺和支持是一贯的、明确的。从内涵和本质上看,东盟“中心地位”包含了东盟对内推进一体化、对外协调区域关系的两重内涵,实质上是东盟对地区事务自主性的追求。结合复合相互依赖理论,东盟“中心地位”代表着东盟在地区事务中的制度优势,为东盟处理与域外国家的关系提供权力资源。与此同时,东盟“中心地位”作为地区程序和规范的本质,使其维续与东南亚地区机制的变迁相挂钩。基于此,文章将复合相互依赖理论中用于分析国际机制变迁的国际组织模式作为分析框架,根据东盟的组织能力、谈判方式,以及其他组织的介入来探讨影响东盟“中心地位”维续的因素,并归为内生动力和外部干扰两个层面。在内生动力层面,有效的制度框架是东盟“中心地位”的制度优势基础,东盟的团结凝聚能够加强东盟整体应对问题的能力,“东盟方式”的践行则是通过特定的规范影响地区议题的谈判,三者是推动东盟“中心地位”自我维续的动力,共同支撑东盟在对外交流中推行“大国平衡”战略。在外部干扰层面,东盟对大国关系的协调作用存在限度,域外大国竞争关系的激烈程度往往会改变地区其他组织的介入程度而产生或正面或负面的影响,更根本地影响东盟“中心地位”的维续。温和的大国竞争带来的补充性制度产品支持东盟“中心地位”维续,激烈的大国竞争则可能会导致负面结果。东盟在应对外部干扰时通过协调一致做出的反应能对东盟“中心地位”加以巩固,这在一定程度上也缓解了外部的负面冲击。

关键词: 东盟;复合相互依赖理论;东盟“中心地位”;大国平衡;国际组织模式

[中图分类号] D814.1 [文献标识码] A [文章编号]1003-2479(2023)05-011-13

Construction and Continuity of ASEAN Centrality: Based on the International Organization

Model of Complex Interdependence Theory

Li Wannan, Yao Danyang

Abstract: Southeast Asia is one of the regions with the most dynamic economic development in the world. ASEAN Centrality has been emphasized repeatedly in many ASEAN documents in recent yearsand China's commitment to and support for ASEAN centrality has been consistent and unequivocal. ASEAN Centrality contains the dual connotation of promoting integration internally and coordinating regional relations externally. In essence,it is ASEAN's pursuit of autonomy in regional affairs. According to the ComplexInterdependence theory,ASEAN Centrality represents ASEAN's institutional advantages in regional affairs, which provides power resources for ASEAN to deal with countries outside the region. Meanwhile, as the regional procedures and norms,ASEAN Centrality makes its continuity link to the changes in the regional mechanisms of Southeast Asia. Based on this,this paper discusses the factors that affect the continuity of ASEAN Centrality in terms of ASEAN's organizational capacity, negotiation methods and the involvement of other organizationsby taking the international organization model, which is used to analyze the change of international mechanism in the ComplexInterdependence theory, as the analytical framework.The factors can be divided into two levels: internal driving forces and external interference. From the internal perspective,an effective institutional framework is the basis of the institutional advantages of ASEAN Centrality;the unity and cohesion of ASEAN can strengthen ASEAN to deal with problems as a whole;and the practice of "the ASEAN way" is to influence the negotiation of regional issues through specific norms. The three are the driving forces to promote the self-continuation of ASEAN Centrality,and jointly support ASEAN to implement the Balance of Power Strategy in external exchanges. At the level of external interference, ASEAN's coordinating role in great power relations is limited. The intensity of competition between great powers often changes the involvement of other regional organizations, resulting in positive or negative consequences, and more fundamentally, affects the maintenance of the ASEAN Centrality.The institutional complementarity brought about by mild great-power competition supports ASEAN Centralitywhile fierce great-power competition leads to negative results,but ASEAN's coordinated response to external disturbances can consolidate the ASEAN Centrality and mitigate negative external shocks to a certain extent.

Key Words: ASEAN; Complex Interdependence Theory; continuity of ASEAN Centrality; internal driving forces; external interference

一、相关研究进展与问题的提出

自成立至今,东盟因在地区发展中的重要作用而被称为“一个充满活力且真实存在的现代奇迹”1。东盟“中心地位”(ASEAN Centrality)是近年来探讨东盟外交作用不可忽视的一个内容。东盟将“中心地位”视作自身在东南亚地区事务中的角色,也将其作为维护地区整体性、独立性和主导性的重要原则。在地区秩序上,“东盟中心”的地区制度和规范构建还发挥着深刻的塑造作用。

围绕东盟“中心地位”,现有研究主要对其含义、形成和作用机制进行分析。在概念方面,学者们大多结合地缘政治和组织功能将东盟“中心地位”定义为东南亚地区的地缘、规范和制度中心,部分学者则利用关系理论再赋予东盟在地区关系中的“中心”含义2。至于东盟“中心地位”从何而来,一些研究以社会网络分析为视角,解释东盟“中心地位”的形成并评估东盟在地区的“中心性”3456。也有学者结合关系理论,探讨东盟“中心地位”的身份构建7,或是分析东盟的关系性权力,解释东盟“中心地位”的形成路径及作用机制,继而进一步讨论地区秩序的演进89。除此之外,既有研究十分关注域外大国战略对东盟“中心地位”的影响,以及东盟“中心地位”可能的重构路径10。一些学者讨论了美国“印太战略”下东盟“中心地位”面临的挑战和机遇11,也有学者从中美竞争背景着手1,聚焦制度内竞争,从制度功能视角分析中美竞争对东盟“中心地位”的冲击2。

域外国家普遍对东盟“中心地位”持支持态度,然而基于现有研究却可以发现,这些大国的战略实施及其竞争行为往往对东盟“中心地位”造成冲击,导致东盟“中心地位”不断面临消解和重塑,对地区秩序造成影响。那么,应该如何解释东盟“中心地位”的消解和重塑呢?本文认为,这是理解东南亚地区秩序变化的重要切入点。

东盟“中心地位”的消解和重塑与其维续动力密切相关,学者们大多将东盟“中心地位”的维续动力归为内外两个层面。普遍认为,外部层面的地区格局和大国妥协是维续东盟“中心地位”更重要的条件。例如,李琼斯(Lee Jones)认为,东盟的作用来源于特定制度的社会关系,大国间关系和东盟内部关系是限制其发挥作用的两组“关键变量”,虽然东盟内部关系给予东盟发挥作用的能力,但是大国均势及其对东盟的尊重在更大程度上影响了东盟“中心地位”的维续3。在此基础上,有学者将大国竞合关系视作东盟“中心地位”维续的基础,认为大国关系影响下的地区均势是东盟“中心地位”维续的前提4。但东盟内部因素也塑造着亚太地区特殊的权力格局。有学者指出,东盟施展的“平衡外交”对冲了大国博弈的影响,他们基于共识的弱领导模式制定了地区机制规范,为地区合作提供了关键的公共产品,赢得了大国的尊重和认同5678。东盟“中心地位”是东盟内部及其与外部参与者互动的产物,学者们从社会网络和关系理论对此作出了进一步解释,有研究将关系理论与相互依赖的概念有机结合,认识到东盟与域外国家互动中的关系性权力,以及关系性权力在东盟“中心地位”构建中的作用9,但没有重视东盟“中心地位”与地区机制之间的联系,也并未进一步根据复合相互依赖理论从国际机制变迁的角度去理解東盟“中心地位”的维续。

整体上,既有探讨东盟“中心地位”维续的内容相对碎片化,少有文章对此进行更深入、系统的研究,因而本文认为有必要进一步讨论东盟“中心地位”的维续问题。理论上,复合相互依赖理论可以帮助解释东盟“中心地位”,故利用该理论探讨东盟“中心地位”的维续具备一定可行性。有鉴于此,本文试图结合复合相互依赖概念,分析东盟“中心地位”的提出、目标与本质,在此基础上,将复合相互依赖理论中用于解释国际机制变迁动力的国际组织模式作为本文的分析框架,从内生动力和外部干扰两个层面分析东盟“中心地位”的消解和巩固,讨论东盟“中心地位”的维续,并希望借此理解东南亚地区的发展态势。

二、东盟“中心地位”的目标与本质

(一)东盟“中心地位”的提出及目标

一般认为,东盟“中心地位”正式提出于2007年11月东盟10国领导人共同签署的《东盟宪章》,是东盟在地区一体化和区域对外关系中的目标和原则。东盟“中心地位”包含了对内和对外的两层内涵。其中,对内内涵是指东盟在区域一体化建设中的核心作用及东盟成员国的共同意识;对外内涵则是东盟在区域协调中的主要推动作用1。有学者将此总结为东盟内部和外部的两个一体化过程,认为内部一体化是东盟“中心地位”的基础,外部一体化则是东盟“中心地位”主要的实施平台和运作空间2。

通过对比东盟公开的官方文件可以发现,东盟“中心地位”不但具备两层内涵,而且自提出至今,其概念和内容一直在不断地细化和完善。2006年,第39届东盟部长级会议发表的联合公报重申了“维护东盟在区域架构中的‘中心地位对实现东盟共同体的重要性”,强调“有必要在东盟发起的所有对话与合作进程中保持东盟的‘中心地位和统一性”3,其中两次提及“东盟中心”地位且表述较为笼统。2022年,第55届东盟外交部部长会议发表的联合公报提及东盟“中心地位”的频次增加至5次,分布在东盟政治安全共同体建设和对外关系部分,相关的内容更加具体。例如,“强调东盟‘中心地位和东盟团结在促进东盟次区域发展的重要性”;提及通过东盟“10+1”“10+3”,以及东亚峰会(EAS)、东盟地区论坛(ARF)、东盟国防部部长扩大会议(ADMM-Plus)等东盟机制,加强以东盟为“中心”的开放、透明和包容的地区架构4。

(二)东盟“中心地位”的本质

除此之外,东盟“中心地位”还有三重本质含义。

1.东盟“中心地位”本质上是东盟的自主性诉求,是在地区事务中不被边缘化的追求

当代区域合作是域内域外国家共同推动的结果,必须能够满足区域内国家的政治—安全、经济和发展等特定的共同需求5。东盟作为区域组织反映的是东盟国家的共同需求。长期以来,东盟寻求“中立”地位,避免卷入大国竞争,扮演“战略中间人”角色,调节大国关系,期望在地区事务和地区机制中享有一定主导权,成为地区“领导者”6。东盟“中心地位”是东盟各国希望域外各方能重视和支持其在东亚区域合作中的利益诉求,实际上就是渴望自主发展的利益诉求。

2.东盟“中心地位”源自东盟国家与域外国家非对称相互依赖中的制度优势,是一种权力资源

学术界常在关系理论下理解东盟“中心地位”,关系性权力是其中的关键,它指权力来源于关系,就权力资源而言,关系即权力;从影响力来看,权力是管理关系的能力7。东盟的关系性权力具体指的是东盟在区域交往中掌控和管理关系资源来实现自身利益,这些资源包括东盟与伙伴国的伙伴关系、东盟构建的区域制度网络(关系平台)和东盟规范(行为准则)8。东盟通过倡议并主导东亚区域主要合作框架,积累了与其他行为体的关系性权力,并以此占据“中心地位”。因而也有学者概括性地认为,东盟“中心地位”是东盟将管理和调节关系网络的“关系平衡”进行制度化的政治实践9。

与关系理论相似的是,复合相互依赖理论也将关系视作权力的来源和一种工具手段,认为非对称的相互依赖关系能够作为权力的来源,依赖性较小的行为体常常拥有较强的权力资源。东盟各国在政治经济上对域外大国都有较强的依赖性,不过“国际组织往往是适合弱国的组织结构,使得弱小国家可以推行联系战略”1,东南亚各国借助东盟这个小国联盟,能够表达自身诉求,取得与域外国家更多讨价还价的空间。阿查亚认为,东盟“中心地位”对域外大国而言是一种方便又可接受的方式,使他们能够参与地区事务而不引起地区反感;更重要的是,他们对东盟的信任胜过了对彼此的信任,任意一个域外大国建立起的机制无法达成东盟所作出的成就2。域外大国的信任和机制上的成就促成了他们对东盟的制度依赖,也使东盟在非对称相互依赖关系中取得更多的权力资源。因此,结合复合相互依赖概念,东盟“中心地位”的实质,既是东盟集体对外讨价还价的能力,又是东盟在地区机制上的优势,同时也是东盟与域外国家非对称相互依赖关系中的权力资源。

3.东盟“中心地位”与地区网络机制紧密相连,影响着地区秩序

学术界一致认为,东盟“中心地位”的核心是制度中心性,主要在区域合作中发挥一个合作平台的作用,并不是真正意义上的权力中心。有学者将东盟“中心地位”概括为“一个中心三个维度”,其中,“一个中心”指的是以东盟为“中心”的区域合作框架,也有学者认为,东盟“中心地位”作为地区合作的制度和规范,还在塑造着“东盟方式”的地区协商合作和协商治理秩序,比起地区权力结构的一部分,东盟“中心地位”更多时候意味着地区的程序和规范,普遍是指一种功能性的“中心地位”34。罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈则将国际机制视为国际体系的权力结构与该结构内的政治、经济谈判之间的中介因素,其性质可以是与体系相关的一系列正式或非正式的规范、规则和程序5。基于此,作为程序规范的东盟“中心地位”可以等同于东南亚的一种地区机制。

东盟“中心地位”常被视为既定的状态,它既是东盟国家一体化程度加深和参与地区合作的结果,也是大国博弈下域外国家对东盟在地区地位的认可6。不过,伊凡将东盟“中心地位”理解为“一种与外部伙伴持续接触的持续进程,并不是既定的结果也不是某种被追求的终极状态,问题不在于东盟是否处于‘中心,而在于其如何及在何种程度上处于‘中心”7。换言之,东盟处于“中心”的程度是持续变化的,即东盟“中心地位”不断处于消解和重构的状态,这也引出了东盟“中心地位”的维续问题。在此基础上,结合东盟“中心地位”作为一种地区机制,可以得出这样的结论:东盟在多大程度上处于“中心”,意味着其领导的地区规范在多大程度上被遵守,东盟“中心地位”是否维续也就意味东南亚地区机制规范是否变迁。

三、分析框架及其适用性

从东南亚地区的机制变迁切入来解释东盟“中心地位”的维续,需要清楚东南亚的地区环境。冷战结束后,东盟与域外国家之间的经济联系愈发紧密,东盟对外贸易规模迅速扩大,2012—2022年东盟对外贸易额由1.87万亿美元增长到2.99万亿美元8;与此同时,东盟与域外国家间的外交议题也愈发多元,经济、资源、环境和可持续发展等“低政治议题”的重要性日益凸显;东南亚各国与域外国家不但通过国家間交往密切联系,还通过众多民间组织丰富其非政府交往;而在以东盟为主导的东亚安全架构下,域外大国在地区均势安全竞争受到制约,军事力量在地区事务中的作用相对次要,这说明东南亚地区的复合相互依赖程度在不断加深。

(一)国际组织模式的内在逻辑

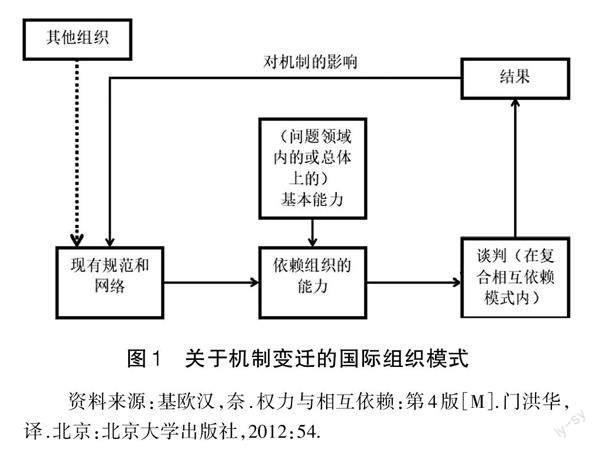

罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈在《权力与相互依赖》一书中提出了分析国际机制变迁的四种模式,其中,国际组织模式是用以解释复合相互依赖世界中机制变迁的有效模式1。这一模式将国际组织视为另一形式的世界政治结构,认为网络、规范和制度是解释机制变迁的重要独立性因素。国际组织可以指宽泛意义的网络、规范和制度,包括与特定国际机制相关联的规范,它是一个比国际机制更宽泛的概念范畴,同时包含着各种类型的精英网络和相关的正式制度。由此看来,国际组织能对特定网络机制的维续作出解释。

国际组织模式解释了国际机制变迁的动力,并在某些情况下解释了机制变迁的惯性。图1可以更清楚地说明国际组织模式,国际机制按照行为体能力分配的情况建立后,国际组织所代表的网络、机制和制度提供了行为体影响议题谈判的权力,这种权力来源可以简单概括为依赖组织的能力(由投票权、组建联盟能力及对精英网络等的控制等所提供)。现有的规范和网络、各国解决问题的基本能力等影响着依赖组织的能力,而依赖组织的能力影响后果。如果只考虑图1中的实线,则该体系可以相当稳定地自我延续下去而不被权力结构所决定。图解中的虚线表示机制变迁的主要根源:其他网络、规范和制度或许介入特定的组织形态,从而影响国际机制的性质。

简而言之,在无外部干扰的环境下,特定机制网络仅依靠内部运行就能实现长久的维续,而一旦出现外部干扰,其他组织的介入会影响机制的性质进而改变机制现有的维续。

网络、规范和制度一旦建立起来,就难以根除甚至作出重大调整。行为体如果与既有网络或制度中的既定行为模式发生冲突,即使具有超强能力的国家政府也难以实现其意愿,国际组织也使得机制不被国家权力的基本分配格局所主导。国际组织模式假定,如果各国之间存在着多层次、良好的精英网络,则摧毁机制的代价高昂。但值得注意的是,如果机制的负面作用非常之大,强国政府决定摧毁现有机制,破坏精英网络也在所不惜,那么,这些机制及与之相关联的组织将不复存在。

换言之,用国际组织模式讨论机制的维续是有限度的。国际组织模式的基本观点是国际机制影响决定,这些决定将导致国际机制变迁。如果现存的机制对某国造成极大的负面作用,那么即使代价高昂,该国也可能决定摧毁它。这时国家的基本能力重新成为主导,国际组织在影响机制维续中发挥的作用就微乎其微了。

(二)国际组织模式对东盟“中心地位”解释的适用性

在高程度复合相互依赖的东南亚地区,东盟不但是一系列制度的中心,涵括了“东盟方式”等行为规范,而且是参与地区网络的行为体,同时,东盟“中心地位”的维续又可以视作是东南亚地区的机制变迁。因此,用国际组织模式对东盟“中心地位”进行分析,有利于更准确地理解东盟“中心地位”的维续。

现存的以东盟为“中心”的网络,由东南亚地区在历史发展中特定的地缘政治格局促成,是在域外大国和解及域内国家一体化发展的共同作用下形成的。冷战之初,恶劣的地缘政治环境导致东南亚地区内忧外患,东南亚国家尽管依赖外部大国的安全保护,但也意识到域外大国若出现和解或将忽视或损害东南亚国家的安全利益,选择地区主义则能帮助提高小国和弱国在处理与大国关系时讨价还价的潜在能力,促使大国达成和解时考虑到东盟国家的利益1。随后,东南亚的地区合作在日益缓和的地缘政治局势下得到发展,萌发了以东盟为“中心”的区域合作意识,并逐渐建立起具体的区域合作制度解决地区问题挑战,东盟逐渐赢得地区国家和国际社会的认可2。冷战结束后,地区主导权的空缺及经济合作的重要性凸显为东南亚地区的蓬勃发展提供了机遇,东盟得以成为区域合作的“中心”。

在國际组织模式框架下,前人关于东盟“中心地位”维续内外两个层面的分析能够得到更充分的解释。一方面,机制的自我延续实际上就解释了促使东盟“中心地位”维续的内生动力。具体来讲,首先,东盟的组织能力主要体现在其为地区提供的制度类公共产品上;其次,东盟之所以能行动,归根到底是因为东盟各国具备解决问题的能力,所以,各国的共识和团结是东盟获取各国能力解决问题的保证;再次,在谈判过程中,采取讨价还价的方式会影响谈判的结果,而“东盟方式”就是东盟谈判的方式规范。另一方面,东盟与外部国家在地区事务的互动交流中,外部国家常通过在地区介入特定的组织形态对现有的事务进行干预,其他组织的介入在国际组织模式中则被视为机制变迁的主要根源,这与既有的观点一致,即认为外部层面更能决定东盟“中心地位”的维续。不过,现有的研究更多地从权力、认同之类现实主义和建构主义视角进行分析,国际组织模式则更多地从制度的角度解释外部的影响。基于此,本文将从内生动力和外部干扰两个方面展开,进一步分析东盟“中心地位”的维续。

四、国际组织模式下东盟“中心地位”维续的内生动力

从地区机制的自我延续和内生动力来看,可以通过对东盟的组织能力、各国在地区解决问题的基本能力及具体事务的谈判过程等3个方面讨论东盟“中心地位”的维续,而这3个方面又可以分别从东盟的机制框架、东盟内部的团结一致及“东盟方式”的实践切入。

(一)东盟的机制框架是东盟“中心地位”维续的基础

东盟“中心地位”的维续以东盟的机制框架和制度效能作为基础。在国际组织模式下,以东盟为“中心”的网络、规范和制度能为行为体在区域内的行动提供影响后果的权力,但前提是东盟“中心地位”拥有切实可行的制度框架。目前来看,以 “东盟+1” “东盟+3”,以及东亚峰会、东盟地区论坛、东盟国防部部长扩大会议等为代表的合作机制推动了地区的合作发展,促进了域外国家与东盟的交流互动,满足了东盟“中心地位”内外两重内涵的需求。以中国与东盟“10+1”机制为例,它随着中国与东盟睦邻互信伙伴关系的建立而实施,为中国—东盟合作确立了一套涵盖政府首脑会议、部长级会议和工作组会议的对话及合作平台,促进了双方在政治、安全和经济等方面的交流发展。在该机制下,双方目前已升级为全面战略伙伴关系。

不过,由于缺乏具体解决问题的机制和程序,东盟一度被称为“清谈馆”。有分析人士认为,东盟的功能只是让大国的部长和领导人聚在一起讨论地区安全和经济问题。而在涉及中美等大国的地区重大安全问题上,有学者甚至认为,东盟在地区安全事务上的“中心地位”是一种极力追求但从未实现的“圣杯”,未能处理好地区安全问题还会使东盟追求“中心”的信心和信誉受到动摇1。东盟“中心地位”既有的制度功能并未很好地满足所有国家的需求,当行为体无法从机制中获益时,机制就会受到质疑,强国政府一旦决心建立新的机制,就会使得现有机制面临危机、难以维续2。但各国间若存在多层次的、协调良好的网络机制,则会使强国摧毁机制的代价更高昂3。

因此,东盟主导的机制更加行之有效,既能强化东盟的制度优势、增加他国摧毁机制的代价,又能防止东盟“中心地位”遭到破坏,成为支撑东盟“中心地位”的内生动力。东盟清楚地认识到自身的缺点,因而不断提升自身实力。一方面,东盟继续吸纳新的成员国拓展东盟规范,致力于实现“一个东南亚”的目标4。2022年11月11日,东盟原则上同意接纳东帝汶成为其成员国,持续推进地区一体化进程。另一方面,东盟建立更具体的机制应对问题。例如,自2010年起,东盟将东盟国防部部长会议拓展为东盟国防部部长扩大会议,在多层次和多议题上进一步细化了对话和协商进程5。

(二)东盟凝聚的共识是东盟“中心地位”维续的支撑

东盟“中心地位”维续的内生动力来自团结和凝聚的东盟。东盟虽然能够提供场所、制定议程,但仅作为组织者而并不能凌驾于其他行为体,成员国并不能以集体名义强制对话伙伴接受自身的政策主张6。同时,成员国的共识也不意味着立场一致,联合声明可以是一种允许分歧的协议7。东盟成员国拥有不同的文化制度和经济基础,不但发展进程存在差异,内部关系往往也存在分歧。例如,东盟内部政治制度的多样性使得东盟国家在接受“民主”“人权”等西方价值观上存在严重差异。又如,东盟内部一直存在诸如领土资源开发争端、贫富国家分化的利益分歧和冲突8等。根据世界银行公布的数据,2022年,在东盟成员国中,新加坡的人均国内生产总值(GDP per capita)名列前茅,超过8.2万美元;相比之下,老挝、柬埔寨和缅甸3国人均国内生产总值的总额仅占约新加坡的6%9。然而,东盟“中心地位”的对内内涵不但要求东盟在区域一体化中发挥核心作用,而且也对东盟的共同意识有所要求,东盟各国的分歧可能会导致东盟各国按照自身意愿来行动而忽视了东盟的作用,破坏东盟共识。

在对外协调区域关系时,东盟国家借助东盟获取讨价还价的能力,此时,东盟的团结一致显得尤为重要。事实上,从东盟各国对美国“印太战略”的反应可以看到,东盟内部对东盟“中心地位”也存在认知差异,新加坡、泰国和越南倾向于支持并利用“印太战略”实现东盟主导地区事务的诉求;印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和柬埔寨则将其视为合作机会,按照各自对美国的不同需求开展合作:印度尼西亚采纳“印太”概念,2018年就提出以东盟为支点的“印太”合作构想,积极推动东盟制定“东盟印太展望”,其他各国虽然愿意与“印太战略”保持接触,但并不愿意卷入可能发生的大国冲突中1。在不同的认知下,一旦各国出现“选边站”的行为,东盟难以发挥协调关系的作用,东盟内部分歧会被激化,达成共识的难度将会加大,这在削弱东盟解决问题能力的同时,也会使东盟丧失中立立场,从根本上与东盟的自主性诉求相违背,使东盟“中心地位”难以维续。

(三)“东盟方式”是巩固东盟“中心地位”的重要实践

东盟“中心地位”的维续以“东盟方式”的践行作为推动力。东盟“中心地位”是东盟在与域外国家相互依赖关系中的权力资源之一,“东盟方式”作为地区规范,是东盟机制中最为基本的原则。罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈认为,政治谈判是相互依賴环境下将潜力转化为影响的手段2。国际组织模式下,以东盟为主导的网络机制赋予了行为体影响结果的能力,“东盟方式”作为地区事务的谈判方式,不但影响了具体议题的选择和谈判进程,也潜移默化地改变了各国在参与地区事务时将自身权力资源转化为实际影响的程度。“东盟方式”鼓励东盟国家通过持续性协商对话,以非正式和渐进方式解决相关问题,将不干涉内政、避免激化双边矛盾、不使用武力及决策中的协商一致作为基本特征3。在实践中避免以对抗、投票等武断的方式解决争端,而倡导以搁置争议方式,允许争端方在更长时间跨度内调整立场并最终达成共识,这种为冲突争端方搭建熟悉、安全及有合作空间的对话协商机制的过程,实际上就是东盟主动创设机制谋求“中心地位”的具体表现4。在“南海行为准则”的磋商中,“东盟方式”就起到了对内协调成员国分歧、对外推动遵守国际法原则的作用,并帮助“南海行为准则”逐步确立内容。

“东盟方式”为和平解决矛盾和冲突提供了宽松的环境,增进了地区间的合作与相互了解,提升了东盟的认同感,然而,其非正式和非制度化的特点却也导致“东盟方式”被视为东盟应对地区威胁的阻碍。例如在缅甸问题上,一些学者认为,东盟因为内部分歧缺乏统一立场,而且行动的效果有限,但通过加强建设性介入的主动性,东盟对不干涉原则进行了尝试性调适,减少了外部势力对地区事务的干涉,展现了东盟作为成熟的地区组织在成员国与域外力量之间的桥梁作用,加强了东盟在地区事务的话语权,也巩固了东盟的“中心地位”56。这说明,即使存在局限,“东盟方式”仍然与东盟的自主性诉求相一致,且通过适度的调整,“东盟方式”能加固东盟“中心地位”,使其更好地维续。

五、国际组织模式下东盟“中心地位”维续的外部干扰

国际组织模式下,外部干扰是影响东盟“中心地位”维续的根本因素。其他组织的介入会对现有的网络机制产生或正面或负面的影响,继而改变东盟“中心地位”的维续。

(一)“大国平衡”的有限性是东盟受外部干扰影响的缘由

东盟的“大国平衡”战略是东盟协调地区关系的外在表现,东盟“中心地位”维续的内生动力实则是东盟“大国平衡”战略的基础。讨论东盟“中心地位”的自我延续时,东盟更常作为一种组织平台,人们更关注其规范能力的施展,但从外部分析东盟“中心地位”时,则需要将东盟视作机制中的行为体。

“大国平衡”战略指的是作为小国集团的东盟维持各大国在东南亚地区的影响力“平衡”,主要是东盟利用域外各大国的优势及相互之间的矛盾和竞争,在政治、经济和安全等不同的领域主动与不同大国进行有侧重的合作进而维护自身的综合安全,并不是针对各大国实行等距离外交12。“大国平衡”战略也可以理解为一种“关系平衡”战略,“即将地区相关大国纳入东盟的关系网络中,通过对关系的主动管理和调节,实现各种关系亲疏均衡和关系体系环境最优”3。从相互依赖的角度来看,“大国平衡”在某种程度上就是东盟调节并利用与域外各国在不同领域的相互依赖关系,助其达到维护自身综合安全的目的,这进而影响了域外大国在地区特定领域的影响力,也从而实现了地区“平衡”。在这个过程当中,有效的机制框架、东盟的团结共识及“东盟方式”都发挥了重要的作用。因此,东盟“中心地位”维续的内生动力是东盟“大国平衡”战略的基础。

然而,东盟与域外各大国之间始终存在着实力差距,东盟施展“大国平衡”战略的空间有限。这就导致当域外各国不满足于现有利益时,可能会依照自身意愿建立新的组织网络,这将成为影响东盟“中心地位”的外部干扰。事实上,域外大国关系将更根本地从外部影响东盟“中心地位”的维续。一方面,它会影响东盟的自主性空间,东盟能在温和的大国竞争下左右逢源,却可能在激烈的大国竞争中丢失中立立场。另一方面,不同类型的大国关系会带来不同性质的制度网络:温和的大国竞争带来补充性制度产品,激烈的大国竞争则会引起制度竞争。

(二)补充性制度产品支持东盟“中心地位”的维续

对于东盟“中心地位”而言,外部干扰的影响可以是正面的,这主要是由大国温和竞争促成的或由東盟新主导的补充性制度产品来提供。

温和的大国竞争往往可以为地区带来补充性的制度类公共产品。比方说,东盟与中日韩的3个“10+1”机制之间存在不同程度的竞争,如果某一个“10+1”机制有新变化或进展,可能引发其他的“10+1”机制产生相应的连锁反应4。东盟—日本中心、东盟—韩国中心和中国—东盟中心分别是日韩中3国与东盟成员国建立的政府间国际组织,分别于1981年、2009年和2011年先后建立,补充了日韩中3国与东盟对应的“10+1”机制,促进了地区发展。以中国—东盟中心为例,其秘书处下设综合协调部、贸易投资部、教育文化旅游部和新闻公关部4个部门,在中国—东盟高层规划引领下组织开展系列主题论坛和活动,促进了双方在经贸投资、教育文化旅游等方面的合作与交流5。同时,中国—东盟中心帮助处理中国与东盟“10+1”机制中更具体的内容,补充完善了现有的东盟主导机制,且其倡导“东盟方式”的行动进一步支持了东盟“中心地位”的维续。

虽然以东盟为主导的有效的机制框架是东盟自我维续的内生动力,但部分以东盟为主导的机制是东盟为应对负面外部干扰而做出的行动,通常这类行动的目的是维护现有的东盟“中心地位”。因此,本文在此将这类反应归为影响东盟“中心地位”维续的正面外部影响。以《区域全面经济伙伴关系协定》(简称RCEP)为例,东盟希望通过RCEP来应对当时由美国主导的《跨太平洋战略伙伴关系协定》(简称TPP),并重获亚太区域经济一体化的战略控制权,实际上是东盟应对亚太地区政治和区域经济整合变化的能动反应1。RCEP的生效则能帮助整合亚太地区分散的双边及多边自由贸易协定(FTA),解决东亚合作中存在的“面条碗效应”问题2,开展以东盟为主导的合作新进程,促进东盟“中心地位”的巩固和发展。

(三)激烈的大国竞争阻碍东盟“中心地位”的维续

外部干扰虽然能够凸显东盟“中心地位”,但随着大国竞争愈发激烈,负面的外部干扰会越来越明显。当以东盟为“中心”的地区机制难以满足大国激烈的竞争需要时,大国为了竞争优势,不但会更严格地审视既有的合作平台,还更倾向于建立稳固的多边关系,确保自身的主导地位。且大国因战略竞争所建构的区域合作制度可能更具排他性、等级性和竞争性,不可避免地与东盟所提供的区域制度产生竞争,增加东盟在地区事务中被边缘化的风险34。因此,激烈的大国竞争往往会破坏既有的东盟“中心地位”。

域外大国的激烈竞争常从外部削弱东盟“中心地位”维续的内生动力,继而阻碍东盟“中心地位”的延续。近年来,中美竞争关系制度化严重冲击了东盟“中心地位”。美国为了确保在印太地区的首要地位,忽视东盟主导的系列机制,出台“印太战略”,与共建“一带一路”倡议在政治、经济、社会和文化等多重领域出现功能重叠,并与东盟在地区制度上形成竞争性供给,对现有制度框架造成破坏。与此同时,“印太战略”将部分东盟成员国视为重点国家,实际上扩大了东盟各国分歧,对东盟内部团结造成负面影响56。在“印太战略”框架下,美国重构了美日印澳“四方安全对话”机制,该机制虽然将支持东盟国家在印太地区的“中心地位”作为共识,但并未给予东盟实质性的关注,反而将本应在东盟机制内讨论的海上安全问题等转移到“四方安全对话”框架下,还淡化了东盟所关注的经济议题7,使得东盟主导的机制框架无法发挥作用,有碍于东盟“中心地位”的维续。

南海问题是中国与东盟之间重要的安全议题,但在“印太战略”框架下,尤其是美国总统拜登上台以来,南海成为美国对华竞争的重要场域。美国对南海问题的外交干预及其在南海地区的军事存在使得“南海问题国际化”,东盟在南海问题上的“中心地位”也因域外大国的介入岌岌可危。一方面,美国实行“选边站”的南海政策,多次派遣政府高官出访越南、菲律宾、新加坡和印度尼西亚这几个重点国家,强化与菲律宾的军事同盟关系,在新加坡部署军事力量,有针对性地拉拢所谓东盟的南海“声索国”,造成东盟成员国之间的相互猜忌,影响了东盟内部的团结8。另一方面,为重新夺取南海安全架构调整和地区规则制定的主动权,美国鼓动其域外盟友及伙伴国加大对南海问题的军事介入,邀请日本和澳大利亚参与南海联合巡航910,这与“东盟方式”所倡导的不干涉、非武力及和平解决争端的行为规范相背离,严重削弱了东盟“中心地位”维续的动力。同时,美国主导塑造符合其战略取向的、基于规则的地区秩序,澳英美三边安全伙伴关系(AUKUS)是美国不满于以东盟为核心的地区框架对自身利益的限制而建立的美国主导的地区安全框架,它所凸显的“美式跨区域小多边”合作理念以美国为主导,深入内政并且聚焦军事安全领域12,试图在南海问题上更广泛地遏制中国,这与东盟主导的地区安全框架形成竞争,也与“东盟方式”背道而驰,实际上将东盟“中心地位”视若无物。

六、东盟“中心地位”的维续方向

东盟“中心地位”既是东盟在地区作用的体现,又是东盟对自身发展的目标和定位。国际局势瞬息万变,尽管人们无法断言东南亚地区的未来走向,但要实现东盟“中心地位”的目标就需要建立一个更强大、团结和有凝聚力的东盟。东盟的机制框架、团结一致和“东盟方式”的实践是东盟“中心地位”维续的内生动力,但目前来看,这三者都存在不可忽视的局限,并限制了东盟在地区“平衡”大国关系的能力。东南亚的地区事务是否能真正实现以东盟为“中心”,取决于未来是否有一个更强大的东盟去突破这些局限。

(一)推进东盟一体化进程,强化内部共识

为了推动东南亚地区的一体化进程、加强东盟“中心地位”,2015年,东盟建成以政治安全共同体、经济共同体和社会文化共同体为支柱的东盟共同体,并将东盟经济共同体作为共同体建设的核心。但相比起欧盟来说,东盟的一体化程度仍有发展空间。同时,东盟各国在政治经济及社会文化上建设的步调不一会对东盟一体化的进程造成影响。以东帝汶加入东盟为例,其落后的经济会放缓东南亚经济一体化的脚步,这对东盟成员国中的发达国家毫无益处。但其实,东盟在东帝汶加入之后囊括了所有东南亚国家,变得更具代表性,也更有利于东盟维持中立地位。东盟各成员国如果仅从自身利益出发,很可能拉大东盟内部的分歧,各国也容易卷入大国竞争中,因此,有必要进一步推进东盟一体化建设进程。东盟共同体首先需要完整的东盟才得以建设,因此,在推进东盟一体化的过程中,更应注重强化东盟内部关于希望建设什么样的东盟的共识。

(二)整合、完善现有框架,推动多边主义

目前,东南亚地区已经建立起以东盟为“中心”的系列机制框架,但这些机制框架不够强大,并不能領导东盟,无法阻止东盟领导人将国家利益置于东盟利益之上,东盟的决策没有任何强制力,也无法确保其建议在各国得到贯彻实施3。再者,以东盟为“中心”的系列框架虽然丰富多样,合作对象各有不同,但是往往因内容有所重复而出现制度拥挤的情况,又或是各协定规则标准不同造成“面条碗效应”。东盟加强“中心地位”应当对现有的制度框架加以整合完善,提高东南亚地区合作事务的效率,降低合作成本。此外,东盟成员国应积极在东盟系列框架下开展合作,强化东盟的合法性和既有制度的有效性,推动完善地区多边主义规范,避免东盟成员国出于各自利益需求,着重与域外国家展开双边合作而脱离地区的多边机制,削弱东盟“中心地位”。

(三)提高自主性,主导区域议题

随着大国博弈的态势越来越明显,中美关系处于关键时刻,东南亚各国面临越来越大的地缘政治压力,然而,东南亚的地区和平更需要的是一个中立的东盟,中立的立场能为东盟在地区调节大国关系时提供回旋的余地。东盟并不希望自己沦为大国的“代理人”。如果东盟能够站稳脚跟,就能承担起鼓励中美建立信任、和平处理分歧的艰巨任务1,这需要东盟切实提高自身自主性,扩大施展“大国平衡”的限度。东盟仍在“发展中”,经济增长因此显得十分重要,但面对大国竞争,东盟正在被推入一场“经济冷战”当中2,这事实上是东盟在区域合作中被边缘化的表现。以东盟为“中心”不但需要东盟主导的机制框架,而且需要东盟主动引领地区合作,在区域主导东盟各国希望开展的关键议题,避免因大国博弈而作出被动的选择。

七、结语

随着东南亚地区环境的复合相互依赖程度日益加深,东盟作为地区性国际组织在独特的地缘政治背景下建立起来,并在地区的繁荣发展中发挥着重要的作用。东盟“中心地位”是东盟提出的自身在地区一体化和区域对外关系中的目标和原则,代表了东盟对地区发展的共同需求及在地区事务中的自主性诉求。从复合相互依赖关系来理解,东南亚各国凭借东盟取得与域外大国讨价还价的能力,在与域外大国的非对称相互依赖关系中,东盟则将其区域机制规范上的优势转化为东盟“中心地位”。东盟“中心地位”是不断发展变化的,代表了地区事务的一系列规范秩序,因此,本文将东盟“中心地位”的维续理解为地区机制秩序的发展变迁。国际组织模式是罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈用以解释复合相互依赖环境下国际机制变迁的理论框架,它重视国际组织在机制变迁中发挥的作用,因此可以作为解释东盟“中心地位”维续的分析框架。国际组织模式下,东盟“中心地位”的维续存在内生动力和外部干扰。当无其他因素干扰时,东盟“中心地位”的自我延续受到东盟的组织能力影响,东盟作为地区事务的制度规范平台,拥有更强的机制框架和更高的制度效能,能保证东盟“中心地位”的维续;东盟各国的团结凝聚则能提高东盟达成共识的水平,支撑东盟坚持自主性诉求,是保证东盟能够提供有力机制的前提;东盟各国在处理地区事务时遵循“东盟方式”,将东盟“中心”的规范运用到实际,从内部驱使东盟在更大程度上位于“中心”。

当考虑到域外因素时,东盟是参与地区事务的重要行为体,延续东盟“中心地位”的内生动力构成东盟施行“大国平衡”战略的基础,但域外大国竞争从外部影响了这一战略的有效性。温和的大国关系往往会带来一些补充性机制,对东盟“中心地位”的规范形成支撑;一旦大国激烈竞争并制度化,东盟的“中心地位”会遭到破坏,但东盟通过自身的调节和应对也能提供补充性机制,在一定程度上对这种破坏产生缓冲作用。无论是东盟“中心地位”还是东盟共同体,东南亚各国实际希望自由、和平地按照自己的意愿处理自身事务,希望在地区事务上拥有更大的话语权,而不是依照主要大国的对抗和竞争来处理自己的问题。因此,未来东盟“中心地位”的维续必然要依靠一个更强大的东盟。尽管东南亚的地区事务仍然不可避免地受到域外国家的干扰,但中国作为东盟的全面战略合作伙伴,始终将东盟作为周边外交的优先方向,始终坚定支持东盟在区域架构中的“中心地位”。在未来的交往过程中,双方应该更加积极地寻求并扩大共同利益,助力东南亚地区的和平稳定与繁荣发展。

注: 本文系2021年度国家社会科学基金重大项目 “东南亚藏中国南海史料文献整理与研究”(项目编号:21&ZD244)的阶段性研究成果。

(责任编辑:颜 洁)

作者单位:李皖南,暨南大学国际关系学院/华侨华人研究院、印度尼西亚研究中心;姚丹扬,暨南大学国际关系学院/华侨华人研究院

1马凯硕,孙合记.东盟奇迹:一个充满活力且真实存在的现代奇迹[M].翟崑,王丽娜,译.北京:北京大学出版社,2017:9.

2王传剑,张佳.“印太战略”下“东盟中心地位”面临的挑战及其重构[J].国际观察,2021(3):89-129.

3李红,覃巧玲.基于网络视角的东盟地缘中心性战略环境分析[J].世界经济与政治论坛,2016(2):34-51.

4董贺.东盟的中心地位:一个网络视角的分析[J].世界经济与政治,2019(7):77-105,157-158.

5魏玲.关系平衡、东盟中心与地区秩序演进[J].世界经济与政治,2017(7):38-64,155-156.

6CABALLERO-ANTHONY M. Understanding ASEANs centrality: bases and prospects in an evolving regional architecture[J]. The Pacific review, 2014(4):563-584.

7韩志立.关系网络的竞争:“印太”战略对东盟中心地位的挑战——以关系主义身份理论为视角[J].外交评论(外交学院学报),2019(2):87-108.

8魏玲.关系平衡、东盟中心与地区秩序演进[J].世界经济与政治,2017(7):38-64,155-156.

9董贺.关系与权力:网络视角下的东盟中心地位[J].世界经济与政治,2017(8):88-105,159.

10张洁.东盟中心主义重构与中国—东盟关系的发展[J].国际问题研究,2021(3):118-135.

11韦宗友.印太视角下的“东盟中心地位”及美国—东盟关系挑战[J].南洋问题研究,2019(3):1-11.

1KASSIM Y R. US-China conflict: will ASEAN centrality be derailed?[R]. Singapore: S. Rajaratnam school of international studies, 2019.

2吴琳.中美制度竞争对东盟中心地位的冲击——以东盟地区论坛(ARF)为例[J].外交评论(外交学院学报),2021(5):88-117,7.

3JONES L. Still in the “drivers seat”, but for how long? ASEANs capacity for leadership in east-asian international relations[J]. Journal of current Southeast Asian affairs, 2010(3):95-113.

4王傳剑,张佳.“印太战略”下“东盟中心地位”面临的挑战及其重构[J].国际观察,2021(3):89-129.

5顾静.东盟“中心地位”面临的变局及其重构[J].当代世界,2014(3):64-66.

6周士新.东盟在区域合作中的中心地位评析[J].国际问题研究,2016(6):29-42,123.

7刘务,刘成凯.“印太”战略对东盟在亚太区域合作中“中心地位”的影响[J].社会主义研究,2019(1):133-140.

8陈宇.地区秩序转型与东盟中心地位的消解与再塑[J].太平洋学报,2021(5):15-27.

9田诗慧,郑先武.关系性权力与亚太海洋安全合作“东盟中心地位”构建[J].当代亚太,2022(6):98-133,166-167.

1董贺.关系与权力:网络视角下的东盟中心地位[J].世界经济与政治,2017(8):88-105,159.

2顾静.东盟“中心地位”面临的变局及其重构[J].当代世界,2014(3):64-66.

3ASEAN. Joint communique of the 39th ASEAN ministerial meeting (AMM) Kuala Lumpur[EB/OL].(2006-07-25)[2023-04-15].https://asean.org/joint-communique-of-the-39th-asean-ministerial-meeting-amm-kuala-lumpur/.

4ASEAN. Joint communique of the 55th ASEAN foreign ministers meeting[EB/OL].(2022-08-05)[2023-04-15].https://asean.org/joint-communique-of-the-55th-asean-foreign-ministers-meeting/.

5郑先武.东南亚早期区域合作:历史演进与规范建构[J].中国社会科学,2017(6):187-204,209.

6陈庆鸿,聂慧慧.试析“东盟中心地位”的战略意涵[J].国际研究参考,2019(2):14-20.

7秦亚青.世界政治的关系理论[M].上海:上海人民出版社,2021:327.

8田诗慧,郑先武.关系性权力与亚太海洋安全合作“东盟中心地位”构建[J].当代亚太,2022(6):98-133,166-167.

9魏玲.关系平衡、东盟中心与地区秩序演进[J].世界经济与政治,2017(7):38-64,155-156.

1基欧汉,奈.权力与相互依赖:第4版[M].门洪华,译.北京:北京大学出版社,2012:34.

2ACHARYA A. The myth of ASEAN centrality?[J]. Contemporary Southeast Asia: a journal of international and strategic affairs, 2017 (2):273-279.

3魏玲.关系平衡、东盟中心与地区秩序演进[J].世界经济与政治,2017(7):38-64,155-156

4田诗慧,郑先武.关系性权力与亚太海洋安全合作“东盟中心地位”构建[J].当代亚太,2022(6):98-133,166-167.

5基欧汉,奈.权力与相互依赖:第4版[M].门洪华,译.北京:北京大学出版社,2012:19.

6刘务,刘成凯.“印太”战略对东盟在亚太区域合作中“中心地位”的影响[J].社会主义研究,2019(1):133-140.

7拉斯克斯马纳.南海的东盟中心地位[J].南洋资料译丛,2020(3):12-15.

8东盟秘书处数据库[EB/OL].[2023-07-11]. https://data.aseanstats.org/trade-annually.

1基欧汉,奈.权力与相互依赖:第4版[M].门洪华,译.北京:北京大学出版社,2012:36-55.

1周士新.东盟与亚太安全共同体建设的路径选择[J].国际安全研究,2017(4):82-102,156-157.

2陈宇.地区秩序转型与东盟中心地位的消解与再塑[J].太平洋学报,2021(5):15-27.

1TERADA T. ASEANs talk shop function and US engagement[EB/OL].(2011-08-10)[2023-04-15].https://www.eastasiaforum.org/2011/08/10/asean-s-talk-shop-function-and-us-engagement/#:~:text=ASEAN's%20function%20is%20often%20described,regional%20security%20and%20economic%20issues.

2郭红霞.浅析复合相互依赖条件下的国际机制变迁[J].理论前沿,2004(18):20-21.

3基欧汉,奈.权力与相互依赖:第4版[M].门洪华,译.北京:北京大学出版社,2012:54.

4阿查亚.建构安全共同体:东盟与地区秩序[M].王正毅,冯怀信,译.上海:上海人民出版社.2004:143.

5刘若楠.权力管控与制度供给——东盟主导地区安全制度的演进[J].世界经济与政治,2019(3):79-107,158-159.

6周士新.东盟在区域合作中的中心地位评析[J].国际问题研究,2016(6):29-42,123.

7吴琳.中美制度竞争对东盟中心地位的冲击——以东盟地区论坛(ARF)为例[J].外交评论(外交学院学报),2021(5):88-117,7.

8赵爱国.东盟内部的离心力与向心力——东盟各国国家利益冲突与协调分析[J].国际论坛,2001(6):28-33.

9世界银行数据库[EB/OL].[2023-07-11].https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=Z4&most_recent_value_desc

=true.

1刘稚,安东程.东盟国家视角下的美国“印太战略”[J].国际展望,2020(3):114-133,157-158.

2基欧汉,奈.权力与相互依赖:第4版[M].门洪华,译.北京:北京大学出版社,2012:12.

3鲍志鹏.缅甸危机长期化及其对东盟的影响[J].印度洋经济体研究,2022(3):84-107,153-154.

4廖春勇.缅甸政局变动的影响及东盟建设性参与[J].和平与发展,2021(4):117-134,138.

5马银福.“东盟方式”在缅甸政治危机中的突破及其限度[J].印度洋经济体研究,2022(5):107-129,155-156.

6杨祥章,李忠艳.东盟不干涉原则在应对缅甸事务过程中的调适[J].东南亚研究,2022(6):47-68,154-155.

1王森,杨光海.东盟“大国平衡外交”在南海问题上的运用[J].当代亚太,2014(1):35-57,155-156.

2李松寒,王森.与大国共舞—东盟的大国平衡战略[J].东南亚纵横,2012(9):3-7.

3魏玲.关系平衡、东盟中心与地区秩序演进[J].世界经济与政治,2017(7):38-64,155-156.

4姚全,郑先武.亚太竞争性区域主义及其地缘影响[J].太平洋学报,2021(5):1-14.

5中国—东盟中心.中心简介[EB/OL].[2023-04-15].http://www.asean-china-center.org/about/us.html.

1盛斌,果婷.亚太经济一体化进程中的东盟与中国——如何理解RCEP与东盟的“中心性”地位诉求[J].人民论坛·学术前沿,2015(5):68-75.

2王玉主.RCEP倡议与东盟“中心地位”[J].国际问题研究,2013(5):46-59.

3夏雷.面向大国竞争的东盟:自主性的提升与作用力效应分析[J].西南大学学报(社会科学版),2023(2):89-100.

4陈宇.地区秩序转型与东盟中心地位的消解与再塑[J].太平洋学报,2021(5):15-27.

5赵明昊.大国竞争背景下美国对“一带一路”的制衡态势论析[J].世界经济与政治,2018(12):4-31,156.

6王传剑,张佳.“印太战略”下“东盟中心地位”面临的挑战及其重构[J].国际观察,2021(3):89-129.

7黄河,张宇婷.美“印太战略”下“东盟中心地位”的重构研究[J].云南大学学报(社会科学版),2022(3):121-132.

8成汉平.从特朗普到拜登:南海问题“泛国际化”及其影响[J].亚太安全与海洋研究,2022(2):36-49,4-5.

9韦宗友,张歆伟.印太战略视角下的拜登政府南海政策:权力、规则与秩序[J].南洋问题研究,2023(1):48-62.

10吴士存,陈相秒.中美南海博弈:利益、冲突与动因——兼论破解南海“安全困局”之道[J].亚太安全与海洋研究,2019(4):40-56,3.

1周士新.美英澳安全伙伴關系削弱东盟中心地位的战略行为分析[J].亚太安全与海洋研究,2022(3):64-83,3-4.

2薛亮,郑先武.东盟国家对AUKUS的认知与反应——“小多边”与区域多边的张力[J].国际展望,2023(2):57-78,159-160.

3马凯硕,孙合记.东盟奇迹:一个充满活力且真实存在的现代奇迹[M].翟崑,王丽娜,译.北京:北京大学出版社,2017:204.

1吴汉钧.学者在大国博弈间保持中立和自主 亚细安国家应加强“亚细安核心”[EB/OL].(2022-07-18)[2023-06-16]. https://www.zaobao.com/news/sea/story20220718-1293856.

2印尼工商会主席指亚细安被推入“经济冷战”[EB/OL].(2023-06-14)[2023-06-16]. https://www.zaobao.com/news/sea/story20230614-1404338