红马白星

华年

老王把韁绳交到我手上的时候,说了一句非常浪漫的话。他说:有了这匹马,它可以带你去世界上任何地方。

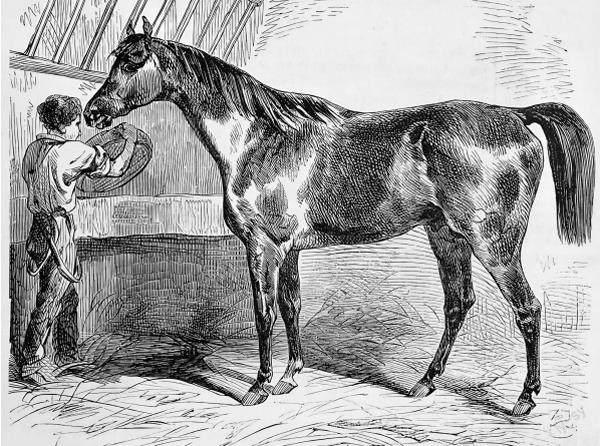

年轻的儿马名为白星,毛色红红火火,阳光一照油光锃亮,像流动的缎子,鬃毛修剪得整整齐齐,额头一点星状白斑,可真是个让人一眼就能爱上的精神小伙儿!

这是我放马时的坐骑,是匹好马。老王眼中是掩饰不住的骄傲,说:只有一个小毛病,害怕塑料袋。

哈?我吃了一惊:这是什么奇怪的点?

老王点点头:就是在路上突然看到塑料袋可能会惊到,别的没啥,不过我相信你肯定没问题。

老王简单嘱咐两句就径自离开了,说是又来了一批客人,他去帮忙接待。我翻身上马,浅浅的云在头顶悠悠地走,看不见的鸟在远远近近的山坡间叫得甚欢,天大地大,一下子没人管没人问,心中竟有一丝不知该去往何处的茫然。

这是我到山丹马场的第三天。

第一天,老王给我挑的马叫伍六一。伍六一是个坏家伙,驮着我跟老王赶了一趟马群去饮水,回来大概心里就有数了——我好久没有骑马,生疏了,它对此了然于胸。老王在的时候它还不敢使坏,老王刚先行一步,它就给我来了个名副其实的下马威,下一幕就是稀里哗啦的大雨里,我坐在伍六一的背上,一手握缰绳,一手牵着另一匹要送回去的大黑马,任凭我大吼大叫啪啪拍马屁拍脖子抖缰绳踩马镫磕马肚子,人家就是岿然不动,像块顽固的大石头。

你咋能叫伍六一呢?我气急败坏地淋着雨等老王回来解救我,心想,这个犟种该叫许三多才对嘛!

第二天,老王带我去鸾鸟湖溜达。出发前伍六一一见我就开始犯倔,梗个脖子就是不走,这回连老王都不好使了,吆喝不行,甩鞭子吓唬也不行,反正就是一副摆明了不带我玩的样子。无奈,老王只好把他的赤龙换给我,刚一换完,伍六一就甩甩头迈开小步咔哒咔哒往前走了,气人呐!太气人了!

马这个东西很欺软怕硬的,你得让它觉得你更强硬,它才能服你。老王嘿嘿地笑:但现在不行了,伍六一已经把你吃得死死的了。

我羞愤交加,没想到刚换过来的赤龙竟帮我一雪前耻。赤龙跑起来很疯,就像它的名字一样拉风。开春有个敦煌来的小伙非要找匹快马体验体验,老王就把赤龙给了他,结果跑一圈下来小伙儿下马时脸都白了。老王告诉我诀窍:每匹马的脾气不一样,赤龙属于拧着来的,它越跑,你越是不能使劲拉缰绳,不然它一定跑得更快更猛,你只要把绳子松、松、松,由着它跑就好,绳子一松,它累了自己就慢下来了。

赤龙够疯,我也够胆儿肥,人活一回总是四平八稳没意思,大不了摔下来,只要不断胳膊断腿丢了命一切都好说。我任由爱奔跑的赤龙跑足了瘾,马蹄踏踏,风在耳边烈烈,长空浩荡,大地奔泻而去,除却风,天地间仅存的声响便是马的胸腔中爆发出的粗重喘息,充满热气腾腾的生命的力量。我们跑过了得意洋洋的伍六一,跑过了环湖路马背上一脸不服输的小姑娘,跑过了遍布山坡低头啃草的牛和羊,还在停下来休息时被一群花枝招展的阿姨们围着照相,然后又一溜烟儿地奔着山谷去了。老王对我大加赞赏,说这匹马已经被你驾驭得服服帖帖了,明天你就骑着它自己玩儿去吧。

第三天去牵马时我有些犹豫,赤龙虽好,却也有个毛病,就是不肯老老实实等着人上马,前一天我试着像老王那样一边跟着马小跑一边上,还被它不客气地踹了一脚。赤龙跑得再疯我都不怕,可是我……真的有点担心上不去马啊,总不能牵着它瞎逛一天吧?那成什么样子!

老王也有同样的担心,考虑再三还是把赤龙换成了白星,还送了我十分浪漫的那句——有了这匹马,它可以带你去世界上任何地方。

于是我与白星,一人一马,开始去全世界。

我决定重走鸾鸟湖与窟窿峡,其实只要能与我的小红马在一起,去哪里都不重要。我在内蒙古的北部林区长大,虽然从未生活在牧区,连第一次骑马都是在成年远离故土之后,但我对草地、森林和马始终最为偏爱,见了就舍不得离开,离开了就很想,想起就会满腔热血,却又时时泛起莫名悲伤那种。

鸾鸟湖的水,是凝固的蓝色的玉,什么掉进去都会变成蓝的。远方连绵的祁连山,天际翻滚的云,甚至高高在上的天,只要落入鸾鸟湖,都会被融化为最纯净最艳丽的蓝。飞鸟掠过留不下影子,风自旷野而来,撩动湖面偶尔泛起微微的波纹。

山丹马场不算热门景点,加上疫情影响,本该最热闹的七月份却格外清静。我与白星不紧不慢地晃悠在环湖路上,一点儿也不急着赶路,你看那山,那湖,那草坡上轰轰烈烈开疯了的野花,牧场中被染得五颜六色像穿了时髦花毛衣的黑脸大绵羊,他们没有一个是急吼吼的,时间在这里漫长到几乎静止,最不应该的事就是急。

前路没人,后面也没人,我来了兴头,说白星我给你唱个歌咋样?在这样的地方,唱歌不该成为羞于表达的事,唱给天空和大地的歌,唱给山川江河的歌,唱给自己的歌,从来都无所谓唱得好坏。所以我开始唱:新丰美酒斗十千,咸阳游侠多少年……

我一唱,白星的耳朵就不停地向后转动,我自作多情地认为那是它在聆听我的歌,心情因此大好,继续扯着脖子大声唱:相逢意气为君饮,系马高楼垂柳边。

外面的世界乱嗡嗡吵哄哄,生活呢,多数时候又不算太容易,可是,即便辛苦,即便不再年少,谁心里还没有过一个打马走江湖的少年梦呢?

湖边长亭,我下马看风景,惬意得有些忘乎所以。回头,一匹火红的马正迈开四蹄向远处的马队奔去,马是多么美丽的生物啊!高大,健壮,四肢修长,眼睛安详而清澈,静下来时会连同它周遭的一切一并化作一幅油画,在它奔跑的时候,长长的鬃与尾在风中飞扬,马蹄重重地砸向草地,如同叩响了大地最深处的心跳,马全身的每一块骨骼、每一块肌肉都在以最完美的韵律被牵动,于是便有了速度。一匹奔跑的马,是那么的协调和优美,充满无可挑剔的、令人惊叹的力量美与生命力。

我着迷地看着那匹远去的马,却猛地在下一秒炸了毛——坏啦 !那不是我的白星嘛!

我高估了白星与我的亲密度,还以为像老王那样把绳子随便一扔,马便会踏踏实实地在附近吃草。结果白星看着另一批马队离开时,毫不犹豫地跟了去。我徒劳地撵了几步,怎奈我这两条小短腿咋可能追得上人家四条大长腿啊?还好前面领队的大姐看到白星和在马屁股后面气急败坏追赶的我,帮我拦住马拴在路边,没等我道谢就摆摆手走远了。

白星一脸无辜地看我,一边用硕大的头和软软的鼻子嘴唇撞我的胸口,一边回望马队的方向,好像在说:走呀,回家呀,快走呀。

哎,这么一个大家伙像个孩子似的跟你撒娇,这谁受得了?被它这么一撞,我刚刚那一点恼火立马烟消云散了。

纵然白星不愿意,还是在我的坚持下踏上了通往峡谷的小路。骤然下降的坡道两侧,一头头小黑帐篷般的牦牛悄默声地啃着青草,只有小牛才会时不时抬头,愣眉愣眼地盯着我们这一对闯入者。白星保持着马的淡定和稳健,我却紧张得要死——自从小时候被一头发怒的牛追到腿抽筋,我看见牛都恨不得绕出二里地。

我们走啊走,走啊走,一步步走向山谷的深处,小路越来越窄,两侧山峰陡然矗立,嶙峋突兀的石头让人忍不住猜想,亿万年前這里或许会是深深的海底吧?河在静谧的森林中轰鸣,有时只是隆隆地灌入双耳,像藏在云后的雷,四面八方都是水声,却不见河的踪影,有时就在一个转弯,银光耀眼的河劈开密林喷涌而出,水花飞溅,一刻不停歇地奔向远方。

我们走过蝴蝶飞舞的高山草甸,丰茂的长草如海浪轻涌。我们走过密不透风的灌木丛,我要将身体压低紧紧贴在白星的背上,才能穿过那些低矮的树枝。我们走过被溪流冲塌的小路,坚硬的马蹄踩到水底碎石,偶尔引发一阵颠簸,布谷鸟在山谷中一声接着一声,空灵,悠远,让人永远猜不到它的藏身之处。我的呼吸,马的响鼻,我们正一步步走向寂静的最深处。

我被世界藏起来了!

我已经被所有人遗忘,整个世界只剩下一个人一匹马,时空混沌,没有过去,没有未来。如果此时对面突然出现一个打马而来的古人,无论是仗剑的布衣侠客,还是狐狸变成的漂亮大姑娘,我想我都不会太过惊讶。如果世界已经将我遗忘,那就遗忘得更彻底些吧!

白星自作主张地带我过河,河面很宽,水流湍急处,我在马背上都感受到了巨大的冲击力,最深的地方我要使劲抬起脚,才勉强不被打湿。这与前天老王带我走的路线不一样,但我想,马是记得回家的路的,索性跟它走,然而我的纵容却使我们在过河又走出一段距离后遇到了阻碍——路被封了。

周遭是在不知不觉间阴下来的,我抬眼望天,铅色的云沉沉地坠着,也许只差一阵尖锐的风,就会被戳出个一泻千里的口子。刚刚还世外桃源般的山谷,忽然静得让人有些不安,仿佛在那安静背后蕴藏着难以预估的可怕力量。

大雨突降!转眼就成暴雨,压得我无法抬头。天庭震怒,滚滚的雷不断在头顶炸开,响彻整个山谷,像是擂着战鼓的天兵随时会在云端现身。四下白雨茫茫,又急又密,我无所遁形,只能冒雨前进。高原的天啊,从来都是这么不讲道理。

来时的大河横在眼前,河面因骤雨已然比刚刚宽了许多,水流愈发汹涌,卷着一团团的白沫奔涌。我有些担忧,雨完全没有停的意思,河水不断吞噬着岸边的土地,如果大雨一直下,会不会把这里淹了?或者……山洪?泥石流?就算没这么吓人,要是雨后大水不退,我可就被隔在对岸了,山里没有信号,等人来找么?可谁会知道我在这?我这个名字都已模糊的人,一个陌生的来自远方的闯入者,在这个被遗忘的、人迹罕至的山谷。

走吧,白星。不断上涨的河水促使我下定决心,我俯身抱了抱白星的脖子,说:我们回家。

白星懂了我的意思,在岸边犹豫片刻,便慢慢地、小心翼翼地踏入迅猛的河水。我们一下子就陷落水的世界!雨密,雷鸣,河水轰响,一切都在阻止我们前进。急促的浪一波又一波地推搡着白星,结实有力的马身都在剧烈摇晃,有几次我甚至以为要连人带马一起栽倒被大水冲走了。水没过了白星的肚子,我的大腿已全部浸泡在冰冷的河流里。水速太快太猛,置身于河中央时,我产生了一种错觉,似乎我和白星已经在翻滚的河水中静止了,去不了彼岸,也回不到来时路,我们已被汪洋裹挟其中。

可我勇敢的小红马,就那样昂着头坚持着,尽管被水流冲击得几乎站不稳,每一次迈开的步子又被迎面推了回来,可它还是一步一步、缓慢而艰难地向对岸移动。它心里会怕吗?还是早已见惯这山中的雨雪风霜、潮涨潮落?不管怎样,在此刻我唯一能依靠的只有它,我们的命运已在这场大雨中绑在了一起,尽管不久之前,它还扔下我一个人跑了。我想,即便是最差的结果,我们一起被冲走,起码在最后的时间我还有一匹马陪在身边,倒也不算太糟糕。

我不知道我们用了多久渡河,也许很短,感觉却像在世界的边缘打了个转。而当我们终于踏上河岸,再回望身后凶险的激流时,竟有一种不真实的恍惚。你看,再难的过去都会成为过去,与刚刚的险境相比,此时湿了个透心凉,鞋里灌满雨水,帽檐前不断垂下的水帘,连贴身的衣物都不能幸免,这些又算得了什么呢?我们要回家了!我的小红马带着我,在风中跑起来了,飞起来了!在广袤的森林里,在夹着冷雨的风中,在草场边的马道上,我的小红马就是整个宇宙最耀眼最灼热的光!

我在第四天离开马场,走之前的那个清晨,连惯于不动声色的老王都有了些许伤感,他说:我会记住你的,草原上的女汉子。又说:你去送送白星吧,游客中心那边来了一批客人。

天儿冷,我穿了件老王借我的大棉袄,扎了头发就去了。经过昨天的“共患难”,白星与我默契许多,我在白星的背上,最后一次努力感受着它的力量与体温,帮老王前后左右赶着要去迎接客人的马群。我们轻车熟路地穿过胡同,穿过马路,穿过景区大门,在经过那些刚刚走下旅游大巴、一脸兴奋地看着马队的游客时,我听到有人悄悄指着我说:这小妹真帅,应该是当地人。

马群很快被游客们一一分走,我拉着白星的缰绳迟迟不忍心放手。而当最后一个游客,一个无比激动的胖女人终于发现我时——想必她也把我当成了放马的小妹,立马欢天喜地冲了过来。与此同时,白星突然扭过头,再次用它软软的鼻子嘴唇一下下撞我,试图把它硕大的头藏在我的胸口,我想它是在说:走呀,快带我走呀。

这么一来,真的就是差一点点啊,我的眼泪就要冒出来了。

再见了!我的小红马,带我穿过山谷、越过河流的小红马,陪我一起淋过大雨的小红马,无比勇敢却唯独害怕塑料袋的小红马……从此以后,永远会有一匹红色的马,像闪电,像风,像火焰,燃烧在我这个早已深陷现实的、早已不再少年的人残留的江湖梦里。