假体放置角度对髋关节置换术治疗髋关节骨性融合的疗效及影响因素

郑美亮,李克鹏,帖小佳,薛宏伟

(保定市第二中心医院骨科,河北 涿州 072750)

髋关节骨性融合是慢性关节炎症的常见并发症,可诱发对侧髋痛、膝盖痛、腰痛以及下肢不等长等,严重影响患者的生活质量[1]。全髋关节置换术是临床治疗髋关节骨性融合的常用方法,可有效解除髋关节的融合状态,重建髋关节的运动功能,具有良好的疗效和预后[2-3]。目前全髋关节置换术中所用的假体材料多为人工陶瓷,与其他材质的假体相比,人工陶瓷假体具有更高的硬度和更好的耐磨性,但仍会出现假体碎裂,影响手术疗效及患者预后[4]。有研究显示,全髋关节置换术中假体放置角度与假体碎裂的发生密切相关[5]。另有研究显示,在放置假体时适当加大倾斜角,减小髋臼外展角可有效避免术后并发症的发生[6]。但目前有关假体放置角度的设置多取决于临床放置经验。对此,本研究通过探究不同假体放置角度对髋关节置换术治疗髋关节骨性融合的疗效,并分析影响患者预后的相关因素,以期为临床提供参考。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取2019年5月至2022年1月我院收治的100例髋关节骨性融合患者为研究对象,其中男51 例,女49 例;年龄45~72 岁,平均(58.03±4.67)岁。将患者随机分为观察组(n=50)和对照组(n=50),2 组患者年龄、性别、BMI、切口长度、手术时间、术中出血量、术后引流量、住院时间及术后拐杖使用时间等比较差异均无统计学意义(P>0.05)。纳入标准:①符合髋关节骨性融合的诊断标准[7];②需行全髋关节置换术治疗;③临床资料完整;④依从性良好。排除标准:①合并骨折;②合并恶性肿瘤;③处于孕期或妊娠期;④智力障碍。本研究获本院医学伦理委员会审批(2018-04-30),患者及家属均对本研究知情并签署知情同意书。

1.2 手术方法

患者麻醉后,于股骨大转子上、下各5 cm 处依次切开皮肤、阔筋膜张肌、臀中肌。暴露髋关节囊后予以切除,使髋关节脱位,于小转子上方1 cm 处取截骨,取出股骨头,髋臼磨钻磨挫髋臼。观察组髋臼外展角为30°~40°,对照组髋臼外展角为41°~50°。清理患者髋臼周围骨赘,装入髋臼试模,冲洗干净伤口,装入髋臼杯,装入股骨假体试模及球头、内衬,更换相应的股骨假体及陶瓷球头、内衬,活动髋关节,冲洗并缝合伤口。

1.3 观察指标

收集患者临床资料,包括性别、年龄、BMI、吸烟、饮酒、高血压、糖尿病、高血脂、心脏病等。

记录2组患者手术时间、术中出血量、住院时间及术后并发症发生情况等。于术前和术后6个月记录2组患者疼痛视觉模拟量表(visual analogue scale,VAS)评分和髋关节功能Harris评分。VAS评分为0~10分,分值越高,提示疼痛越剧烈;Harris评分为0~100分,分值越高,髓关节功能恢复越好,Harris 评分≥80 分为预后良好,<80 分为预后不良。根据患者预后情况将其分为预后不良组(n=32)和预后良好组(n=68)。

1.4 统计学分析

采用SPSS 22.0 统计软件对数据进行分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验。计数资料以率(%)表示,组间比较采用χ2检验。随机行走模型比较2 组患者髋关节功能改善情况;通过单因素和多因素Logistic回归分析髋关节置换术治疗髋关节骨性融合预后的独立影响因素;依据影响因素构建预测模型。采用Bootstrap 自抽样法进行验证,采用受试者工作特征曲线下面积(area under the curve,AUC)、一致性指数(concordance index,C-index)评价模型的准确度和区分度,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 2组患者疼痛及髋关节功能情况比较

2组患者术前VAS评分及Harris评分比较差异均无统计学意义(P>0.05);术后6个月,2组患者VAS评分无明显差异(P>0.05),观察组患者的Harris评分显著高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 2组患者疼痛及髋关节功能情况比较(±s,n=50,分)

组别观察组对照组t P VAS评分术前7.30±0.15 7.31±0.14 0.345 0.731术后6个月3.12±0.26 3.13±0.37 0.156 0.876 Harris评分术前34.78±4.35 35.02±4.29 0.287 0.782术后6个月88.26±6.38 77.45±5.35 9.180<0.001

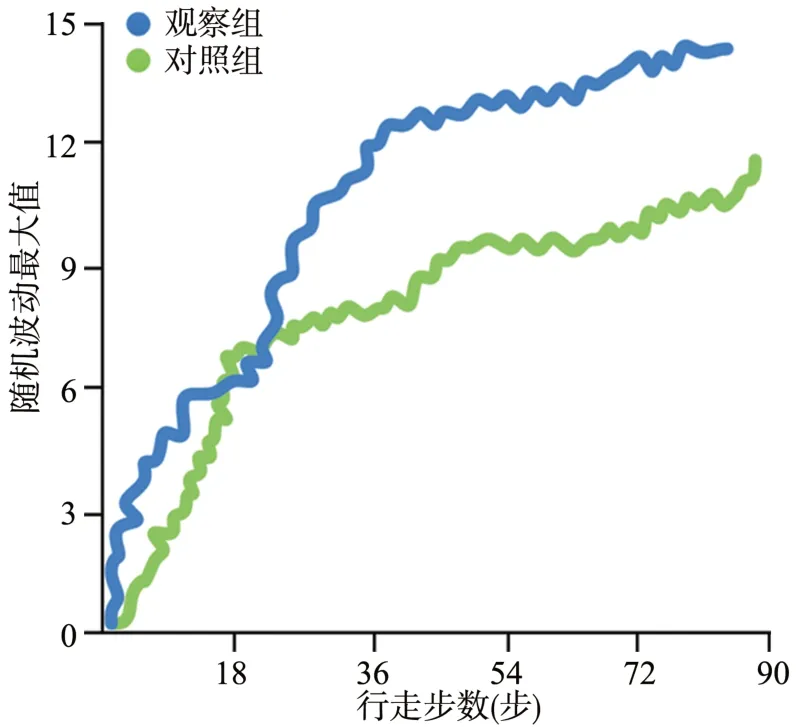

2.2 随机行走模型评价2组患者Harris评分改善效果

随机行走模型结果显示,观察组患者Harris 评分有85 次综合评价记录,随机波动最大值为17,随机正向增长率为0.168 3,随机波动率幂值为0.568 4,索引记录时间为101,Harris 评分每改善1 分,观察组患者需要行走5.941;对照组患者Harris 评分有87 次综合评价记录,随机波动最大值为10,随机正向增长率为0.095 3,随机波动率幂值为0.521 3,索引记录时间为105,Harris 评分每改善1 分,对照组患者需要行走6.867,见图1。观察组患者Harris 评分改善情况优于对照组。

图1 随机行走模型评价2组患者Harris评分改善效果

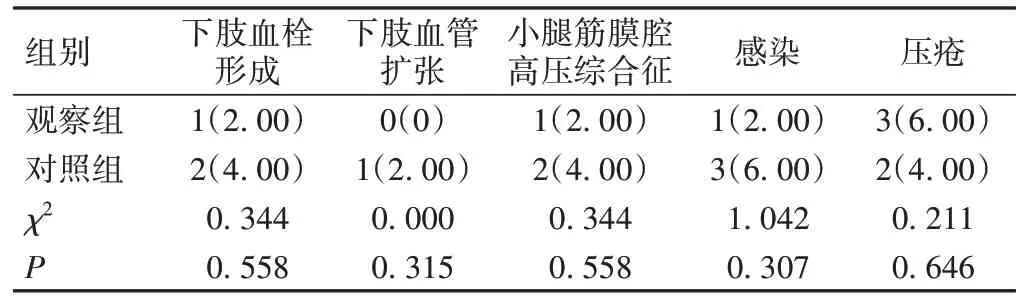

2.3 2组患者并发症发生情况比较

2 组患者下肢血栓形成、下肢血管扩张、小腿筋膜腔高压综合征、感染及压疮等术后并发症发生率比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 2组患者并发症发生情况比较[n=50,例(%)]

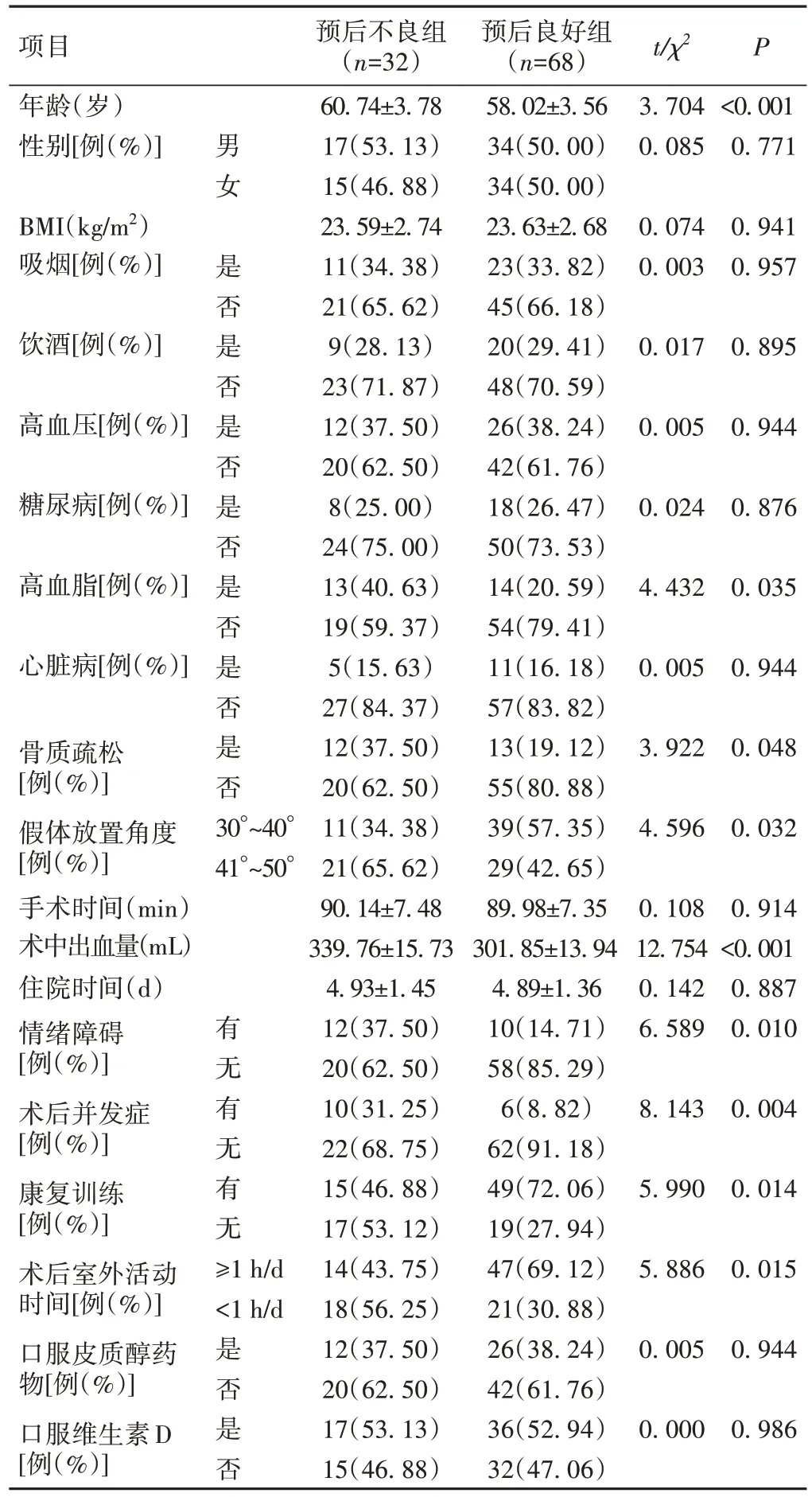

2.4 预后不良的单因素分析

预后良好组和预后不良组患者年龄、高血脂、骨质疏松、假体放置角度、术中出血量、情绪障碍、术后并发症、康复训练及术后室外活动时间比较,差异均具有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 预后不良的单因素分析

2.5 预后不良的多因素分析

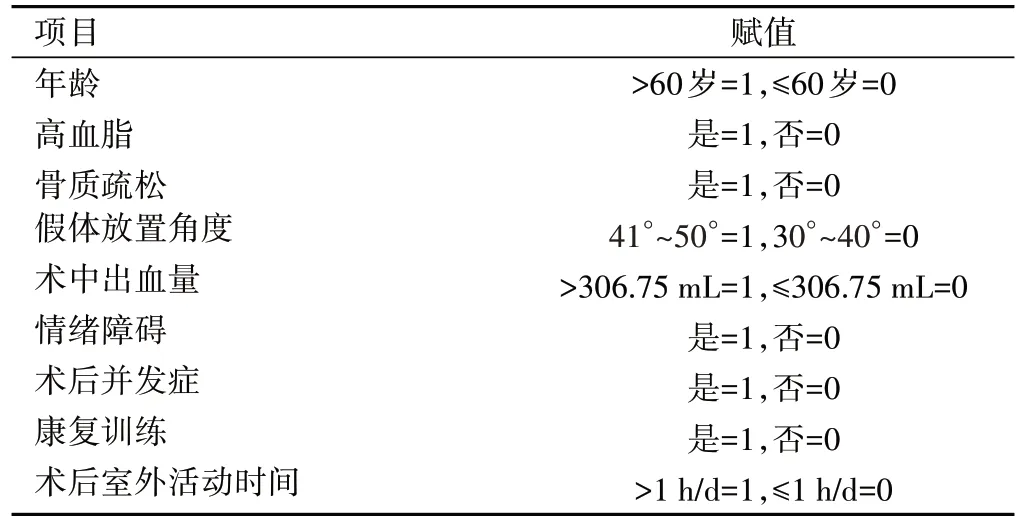

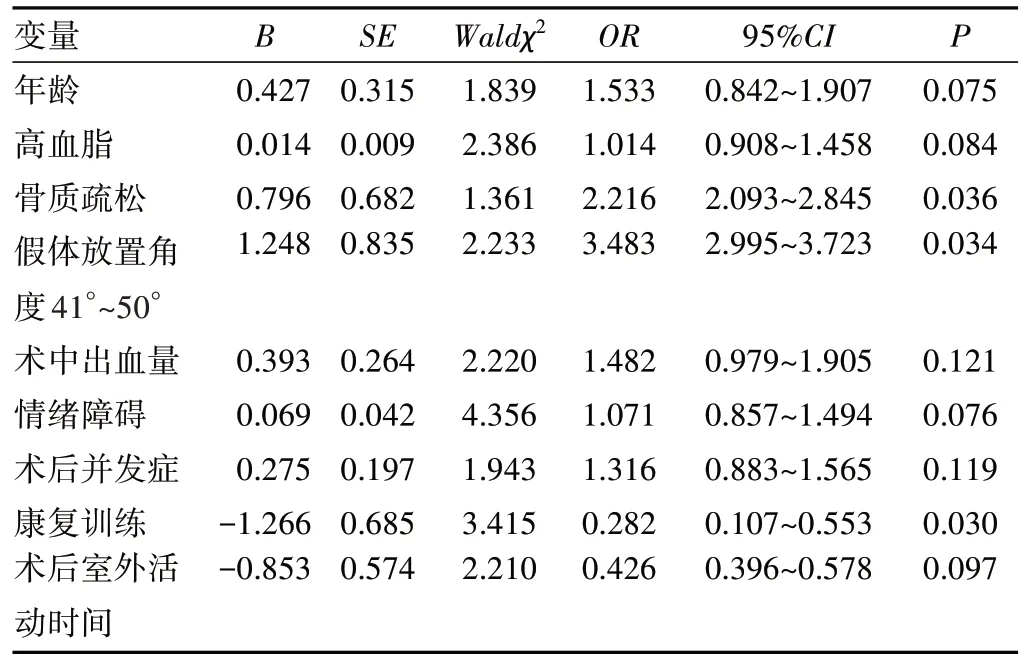

将上述差异具有统计学意义的因素作为自变量,患者的预后情况作为因变量(预后良好=0,预后不良=1),纳入多因素Logistic回归分析(赋值见表4),结果显示,骨质疏松、假体放置角度41°~50°为髋关节置换术治疗髋关节骨性融合预后的独立危险因素(P<0.05),康复训练为保护因素(P<0.05),见表5。将筛选出的变量进行共线性诊断分析,结果显示,方差膨胀因子(variance inflation factor,VIF)均小于10,说明变量之间相互独立,不存在共线性,见表6。

表4 赋值表

表5 多因素Logistic 回归分析髋关节置换术治疗髋关节骨性融合预后情况

2.6 预测模型的构建及验证

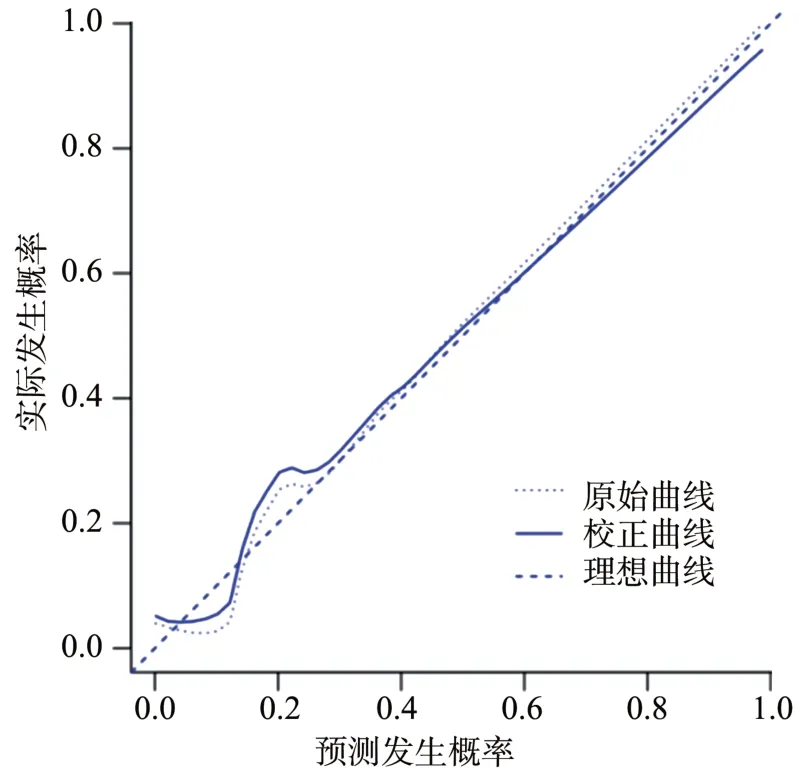

构建髋关节置换术治疗髋关节骨性融合预后情况的预测模型的方程:P=ea/(l+ea),a=-8.742+0.791×是否骨质疏松(1 或0)+1.248×假体放置角度41°~50°或30°~40°(1 或0)-1.266×是否康复训练(0 或1)。预测模型中e为指数函数,P为髋关节置换术治疗髋关节骨性融合预后不良的发生率。对模型进行Bootstrap 法内部验证,结果显示,校正曲线与理想曲线拟合良好,AUC为0.854(95%CI: 0.830~0.871),提示该预测模型具有良好的准确度。模型的C-index为0.849(95%CI:0.817~0.868),提示该模型具有较高的区分度,见图2、3。

图2 模型的校正曲线验证图

图3 模型的区分度评价

3 讨论

髋关节骨性融合可引发髋关节代偿,导致关节疼痛、过早退变、活动受限等,严重影响患者的日常生活[8]。全髋关节置换术是临床应用较广泛的髋关节骨性融合的治疗方法之一,可有效改善髋关节骨性融合患者的髋关节功能[9]。而由于材料的限制,假体磨损、脱位和松动等可对手术疗效和预后产生不良影响。随着科技的发展和医疗水平的进步,全髋关节置换术中所应用的假体材料已经由橡胶、玻璃发展到金属、聚乙烯,再到现在的人工陶瓷[10]。与其他材质相比,陶瓷-陶瓷髋关节假体具有更好的耐磨性、生物相容性和生物惰性,但仍会发生术后假体碎裂、脱位及异响等不良事件。有研究显示,假体安装过程中的技术操作是导致假体碎裂的最主要原因[11]。因此,正确的手术操作和假体位置的选择均会对手术的远期效果产生重要影响。

有研究显示,全髋关节置换术中假体放置的外展角过大会导致髋臼假体内受力不均,可能引发假体松动和碎裂[12]。本研究结果显示,观察组和对照组患者手术前后VAS 评分及术后并发症发生情况无明显差异,这提示假体放置角度对患者疼痛程度及术后并发症无显著影响。观察组患者术后6 个月的Harris 评分显著高于对照组,随机行走模型显示观察组患者Harris 评分改善情况优于对照组,提示假体外展角设置为30°~40°可有效改善患者术后髋关节功能,恢复髋关节稳定。这可能是由于外展角控制在30°~40°可保证关节面应力分散和应力传导,有效降低应力集中或遮挡导致的髋臼边缘碎裂和骨溶解风险,活动性较大,假体在理想的活动范围内不会发生撞击,稳定性良好[13]。此外,本研究对患者预后情况进行分析发现,预后良好组和预后不良组患者在假体放置角度方面存在显著差异,假体放置角度41°~50°为髋关节置换术治疗髋关节骨性融合预后的独立危险因素。提示假体放置角度不仅可影响手术的疗效,还可影响患者预后。这可能是由于在一定程度上缩小假体外展角[14],可在保证髋关节受力均衡的同时有效降低假体在活动范围内发生撞击的概率[15],更好地恢复髋关节功能。

全髋关节置换术后髋关节骨性融合患者的预后受多方面因素影响。有研究显示,髋关节置换术后患者若进行一定的康复训练对于髋关节功能的恢复具有积极作用[16]。另有研究显示,合并骨质疏松的患者骨密度降低,骨量下降,骨分解和吸收增强,导致下肢肌力不足,在全髋关节置换术后易发生多种并发症,导致预后不理想[17]。本研究通过多因素Logistic回归分析发现骨质疏松为髋关节置换术治疗髋关节骨性融合预后的独立危险因素,康复训练为独立保护因素,这与既往研究相符[18]。依据以上影响因素,本研究构建了全髋关节置换术后髋关节骨性融合患者预后情况的预测模型,该模型的C-index为0.849(95%CI:0.817~0.868),AUC为0.854(95%CI:0.830~0.871),具有较高的区分度和准确度。

综上,假体放置角度30°~40°可显著改善患者术后髋关节功能,疗效显著。骨质疏松、假体放置角度、康复训练为髋关节置换术治疗髋关节骨性融合预后的独立影响因素。但本研究样本量较少且较为单一,未来将扩大样本量,以期为临床提供更加精准的数据支持。