地方性创新政策转移何以成功

——基于改进的多源流理论的“河长制”分析

□ 李汉卿 毛烨洋

一、问题的提出

伴随着全球网络治理的深入发展与“管理主义”思潮的复兴,各国政府对于公共事务处理精细化、标准化的需求明显扩大,由此需要政府推进政策创新并成功实现政策转移。对中国而言,历经40余年的改革开放,国家转型与制度变迁激活了社会领域创新活力的潜在能量,其中突出的表现之一就是地方自主性与积极性的大释放。由地方政府主导的区域性、局部性变革,正日益深刻且积极地影响着未来时代发展的潮流和脉络走向,成为国家治理体系与治理能力现代化的重要推手。与此同时,创新带来的高额成本与未知风险,使得地方政府更倾向于复制已然成功的经验方案。因此,“跟进式”创新的政策转移俨然成为现阶段中国地方政府最重要的政策供给方式之一。

应该说,“政策转移”(Policy Transfer)这一概念是在试图整合“政策扩散”(Policy Diffusion)、“政策学习”(Policy Learning)与“教训吸取”(Lesson-Drawing)等众多概念基础上而产生的,由学者道洛维茨(Dolowitz)和马什(Mash)最早提出。他们认为,政策转移“是一个过程,在这个过程中,在一个时间或地点存在的政策、行政管理安排或机构被用于在另一个时间或地点来发展有关政策的知识、行政管理安排和机构”。(1)Dolowitz D, Marsh D. Who learns what from whom: a review of the policy transfer literature [J].Political Studies,1996(02):343—357.相较于政策扩散研究优先关注结构、致力于模式发现,政策转移则关注代理者(agency)、致力于过程追踪,但是政策转移/扩散的充分解释需要二者同时兼具。(2)Marsh D,Sharman J C.Policy Diffusion and Policy Transfer[J].Policy Studies,2009(03):269—288.随后,学者们从不同视角展开了政策转移的研究。通过梳理国内外文献,我们可以将学者们的研究大致归纳为三个方面,即为何转移(原因动机)、如何转移(过程途径)与制约推进转移(影响因素)的研究。下面将分而述之。

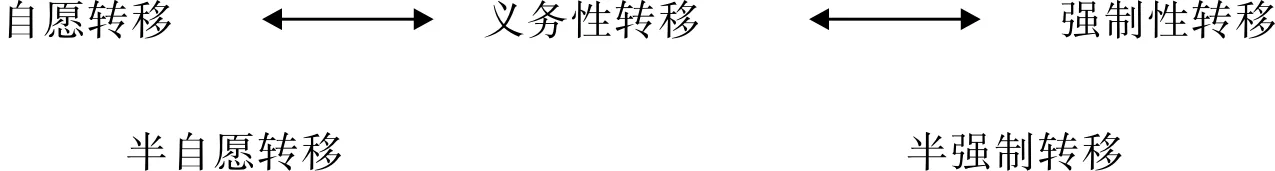

一是关于政策转移的原因动机研究。道洛维茨和马什从政策需求的角度出发,认为政治竞争、行为合法化、公众情绪及对失败政策的感知,都是助推政策转移的重要动因。朱德米指出,政策发生转移主要基于两种原因:一是对现行政策的不满,或因当前政策无法有效纾解实际情况转而寻求新的替代方案,这两种情形都被纳入自愿转移的范畴;除此之外的现实情境则被归为强制性转移(可分为直接和间接两种)。一般来说,国际的政策转移多是间接强制,国家之间直接进行胁迫性的政策转移现象十分罕见。(3)朱德米.公共政策扩散、政策转移与政策网络——整合性分析框架的构建[J].国外社会科学,2007(05):19—23.严汇则在此基础上进一步区分政策转移缘由的意愿强烈程度,指出“政策转移的动机存在连续性,在连续体的一端是出于纯粹动机的自愿性转移,相反另一端则是单纯的强迫性转移。介于二者之间的混合性政策转移则包含多种表现形式:有条件的转移;基于义务的转移;虽然是自愿的,但是出于感知的必要情况下的转移(例如被国际社会接受)”(4)严汇.全球化、政策转移与中国市场转型[J].云南行政学院学报,2007(02):27—30.。

二是关于政策转移的过程途径研究。埃文斯(Evans)和戴维斯(Davies)重点描述并区分了强制性政策转移和自愿性政策转移两者的不同过程。(5)Mark Evans, Jonathan Davies. Understanding Policy Transfer: A Multi-Level, Multi-Disciplinary Perspective[J].Public Administration, 1999(02):361—385.然而,这种简约的二分法简化了政策转移过程的复杂性。道洛维茨和马什在总结前人研究成果的基础之上,首次提出政策转移连续体的新概念。他们认为:“在此连续体的一端是基于吸取经验教训的转移,另一端则是完全胁迫的强制性转移。而于现实中存在更为普遍的是在这两极构成的连续体中间,无数自由意志与强力手段交错并举的类型。”(6)Dolowitz David P, David Marsh. Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making[J]. Governance, 2000(01):5—24.

三是关于政策转移的影响因素研究。关于政策转移受到哪些因素的影响,是西方理论界争议的焦点和关注的核心。与此相关的研究中,制度因素和治理模式尤其受到学者们的重视。洛奇(Lodge)着重分析了制度性的三大因素,即强制的行政压力、政治体制关系、社会行动者对制度样本的倡导和取舍的影响。他发现这三个要素均为政策和政策环境关系的结构化呈现,在特定条件下可以助长或抑制政策模板的传播。(7)Martin Lodge. Institutional Choice and Policy Transfer: Reforming British and German Railway Regulation[J].Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions, 2003(02):159—178.凯尔尼(Cairney)则进一步指出,政治制度、政策环境和“机会之窗”的迥异,会导致政策转移的程度和水平在不同地区出现显著差异。(8)Paul Cairney. The Role of Ideas in Policy Transfer: The Case of UK Smoking Bans Since Devolution [J].Journal of European Public Policy, 2009(03):471—488.除此之外,部分中国学者还探讨了政策转移与公共政策创新的关系。他们指出政策转移丰富了政策创新的途径,节约了政策创新的成本,在一定程度上催化了政策创新;而对政策创新目标的追求,也促使政策转移成为可能。(9)魏淑艳,路稳玲.我国的政策转移与公共政策创新[J].理论探讨,2015(06):144—148.

可以说,国内外学者关于政策转移的探讨为本文的研究提供了丰富的参考视角。但是,学者们对于政策转移何以成功还缺乏更深入的探究,特别是在中国这样的复杂实践情境中,有些政策转移能够取得成功,比如“河长制”,而有些政策转移却走向了失败,比如股市“熔断机制”。那么,地方性创新政策是如何成功进行政策转移的呢?本文拟基于此问题,以“河长制”为例而展开探讨。

二、理论工具:改进的多源流理论模型

当前,西方学界的政策转移理论体系主要是以美国为代表的联邦制结构下创新政策转移实例为支撑的。相比之下,中国政策转移的成因和过程更为复杂,横向维度水平区域间的政策转移依然会受到政府层级间的纵向结构影响。因此,“西式”逻辑的政策转移理论并不能完全套用于中国政策运作的情境中。

作为西方解析公共政策变迁的经典理论——多源流理论,也是研究政策转移问题时不可回避的理论。该理论现已被国内学者应用于中国公共政策变迁的研究。应该说,该理论对于政策变迁乃至政策转移均具有较强的解释力,然而该理论仍面临着中国政策领域的适用性问题。基于此,本文试图将政策转移理论与多源流理论结合起来,尝试构建一个改进的多源流理论作为分析框架。

(一)多源流理论:基本内涵与理论模型

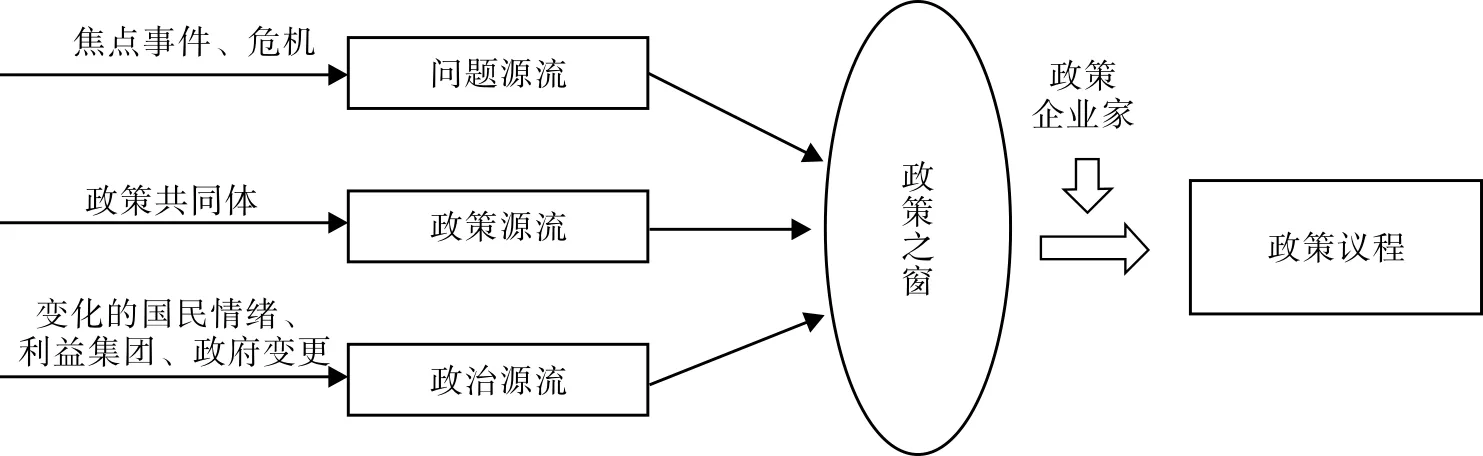

1984年,约翰·金登在前人所提出的“垃圾桶模型”(Garbage Can Model)的基础上,发展并构建出目前最主流的政策变迁理论——多源流理论。他认为,一个政策项目被提上议程并非单一因素的作用,而是多种因素在特定时刻共同作用的结果。在政策议程中,存在着三大源流:问题源流、政策源流和政治源流。这些源流的共同作用决定了一个项目是否被纳入议程。通过综合考虑这些关键因素,多源流理论得以为政策制定过程提供了深入解析的框架视角(如图1所示)。首先,问题源流往往包括政府及政府官员亟待解决的各类公共危机事件,是社会现实问题演变形成的溪流;政策源流是政策方案,政策主张,政策意见制定、讨论、重塑以及受到关注的过程,一般而言,它通常在由某个特定领域的专业人员(官僚、学者、研究员)组成的凝聚共识体中产生;政治源流则相对而言涵盖了诸多更为复杂且宏大的要素,比如民众情绪、社会舆论、主流意识形态的更迭、权力分配格局调整、政府换届以及利益团体行动制造的压力等。通常而言,三大源流独立运行,互不干涉,但当某一或某两条溪流内的要素发生变化时,政策之窗短暂开启。政策企业家需要以敏锐的洞察力把握这一宝贵的时机,打破固有平衡,将自己的观点方案与问题源流相连接、与政治源流相挂钩,最终推动政策变迁,促进新政策的形成。

图1 金登多源流理论模型

(二)政策转移:动因及类型

1.政策转移的动因

如前文所述,关于政策转移的动机成因十分复杂。道洛维茨和马什在早期的研究中确立了政策转移内容的基本框架,将政策转移的动机分为自愿和强制两种类型,其中强制转移又包括直接强制和间接强制。尔后,他们又对此观点进行了修正与更新,他们认为:“对自愿转移和强制转移进行简单的二元划分,就是过分简化这一过程。相反,我们认为,最好将转移概念化为一个连续体,从吸取经验教训到一个政治体系直接将一个方案、政策或体制安排强加于另一个政治体系当中。”(10)Dolowitz David P, David Marsh. Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making[J]. Governance, 2000(01):5—24.

图2 政策转移连续体

如图2所示,政策转移机制植根于理性选择的逻辑土壤,在充分考虑了外部环境因素的干预后,将不同程度的政策转移现象视作一个从纯粹理性向完全强迫过渡的变化连续体。在此连续体的一端是基于吸取经验教训的自愿转移,另一端则是胁迫的强制性转移。而在现实中存在的更为普遍的是在这两极构成的连续体中间,无数自由意志与强力手段交错并举的半自愿转移、义务性转移和半强制转移。

2.政策转移的类型

根据道洛维茨和马什的观点,全部种类的政策转移都是过程与内容的结合,而依据结合程度的不同,大致可以概括为四种基本类型:复制、模仿、混合和启发。复制(copying)是指不经任何加工与改变,直接完整地移植一项公共政策内容的过程;模仿(emulation)则更为精细,在乎追求项目精神要旨的内涵领悟,而并非仅仅停留于表面形式的拷贝;混合型(combination)转移与前两者又不尽相同,更考验政策制定者的综合素质能力与对不同地区的政策内容通盘吸收的情况;而当其他区域施行的政策激发了某种政策变化,乃至政策导向的最终归宿不再基于原先的经验,这就是启发型(inspiration)政策转移。它强调的是通过现有实践激发决策者采取创新举措的灵感。

(三)地方性创新政策转移的多源流分析框架

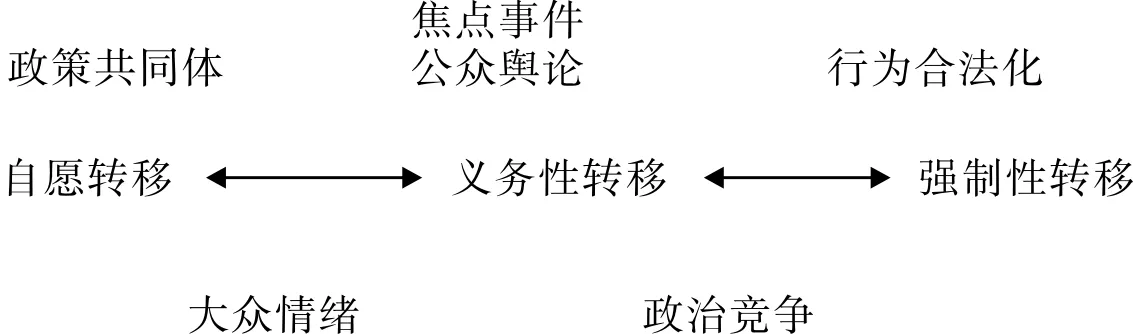

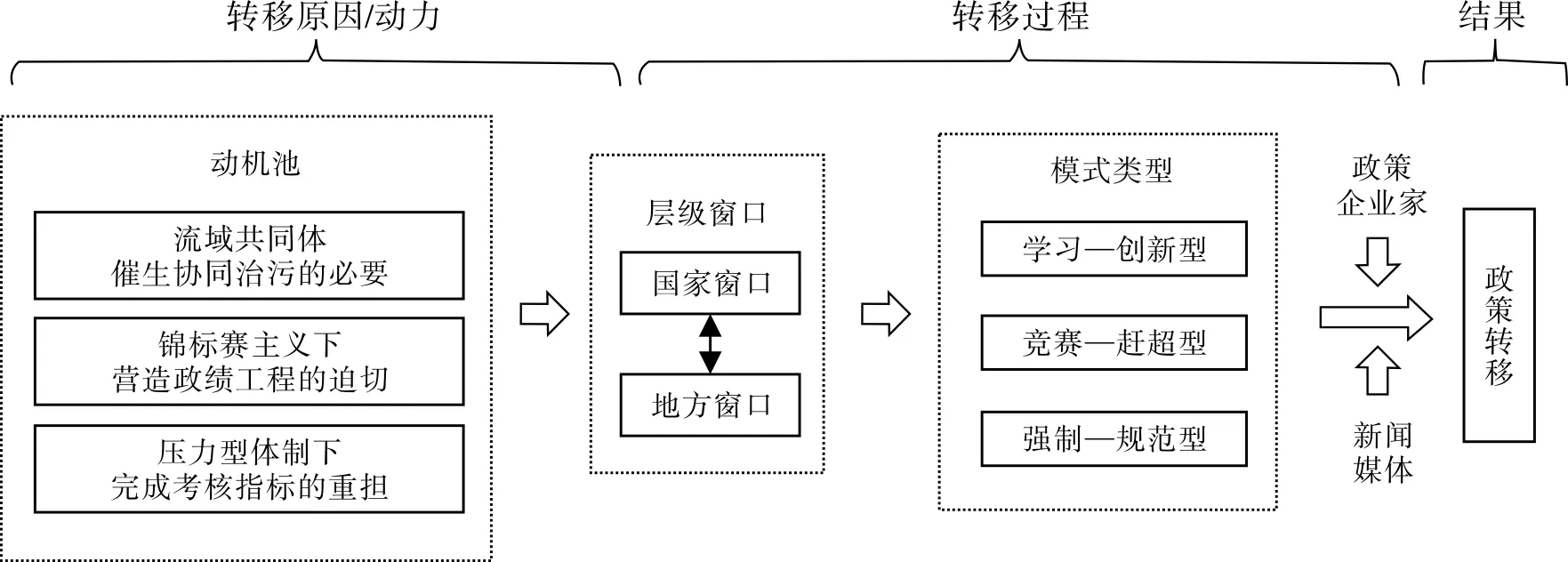

综上,政策转移的动因与多源流理论中三大源流涉及的具体要素存在诸多视角与内涵的重叠。道洛维茨和马什认为,政策转移是内外因素相互作用的结果,具体表现为大众情绪、政治竞争、行为合法化、公共舆论等因素导致的政策转移,而归纳这些变量又与多源流理论框架中三大源流的内容吻合。故本文尝试将二者关联起来,结合政策转移理论中的连续体概念进一步修正了多源流模型,将政策原汤视作政策转移的动机池,并对涉及其中的所有动机要素与内涵释义逐一考察,进行重复剔除、合并同类语义项等筛选处理,并按照“自愿—义务—强制”的程度在逻辑轴上进行了新的排列(如图3所示)。

图3 政策转移源流动机池

各类动机要素在动机池中交融耦合,借由政策之窗的开启,推动了政策转移议程设置的建立,形成了复制、模拟、组合和启发等多种形式的政策转移手段和机制路径。而政策企业家等社会各界多元主体广泛参与其中,最终导致政策转移的目标实现。

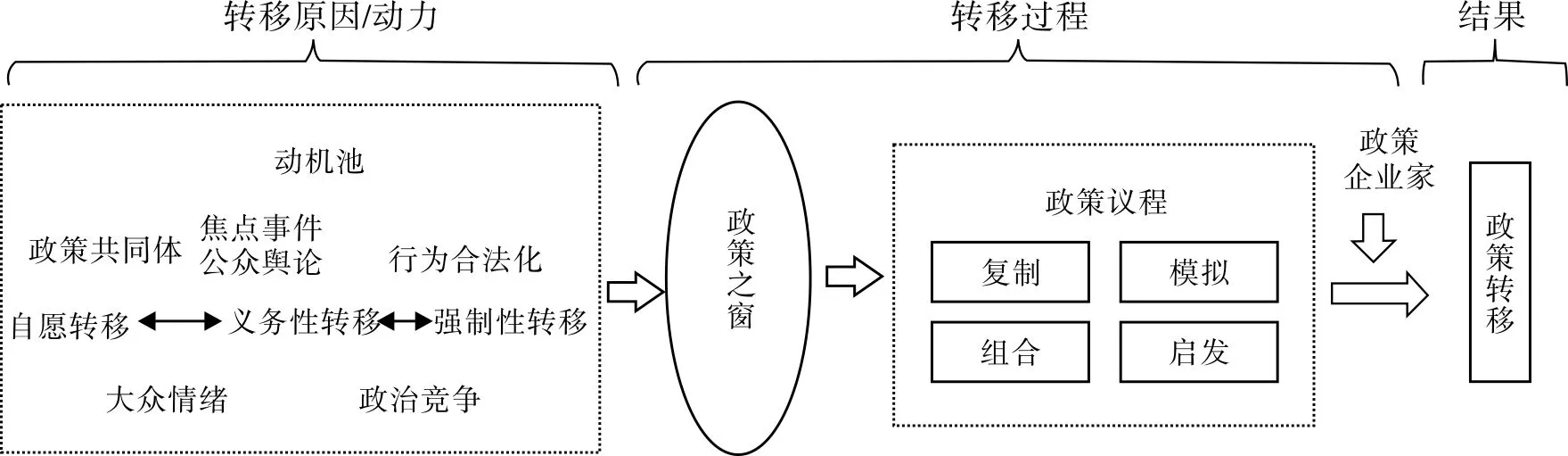

基于此,该推导过程可用图4说明:

图4 地方性创新政策转移的多源流分析框架

三、案例呈现:“河长制”在全国范围的政策转移

所谓“河长制”,是指由省及以下的各级党政主要负责人担任所辖流域内支干流的“河长”,负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。“河长制”的政策实践肇始于2007年,源于江苏省无锡市政府应对太湖流域因蓝藻暴发而产生的公共水危机事件,并取得了不错的政策效果。此后,在宣传媒体的助推与政府的大力促进下,“河长制”这一政策品牌形成了区域性的示范效应,被全国各省(市、区)引鉴效仿,在全国层面成功实现了政策转移(见表1)。

表1 全国省(区、市)河长制推行时间及省份

(一)第一阶段:地级市政府首创试点

2007年是“河长制”创立的元年。由于水体富营养化程度偏高,太湖水域的蓝藻疯狂生长,致使周边城市的水质迅速恶化,无锡市首当其冲,陷入供水危机,“河长制”政策实践由此展开。为有效监管防控水质污染问题,无锡市政府将79个河流断面的水质检测指标纳入各级党政一把手的政绩考核体系,并为市区内的近70条主要干流按一对一的比例配备“河长”,由市委、市政府及相关部门的领导担任职务,全权把关。至此,“河长制”的基本框架初步成形。无锡市通过“河长制”的探索取得了相对理想的治理成效,获得了中央的高度认可与赞誉,并带动了周边县市和水污染问题突出的其他省份的关注与学习。

(二)第二阶段:地级市政府自主转移

“河长制”在无锡的成功实践引起了全国的注意。此项创新政策随即转移至其他省市进行二次试验,主要包括云南、河南、河北、浙江等10个省的14个地级市。

自2008年起,昆明市委、市政府为加快对滇池的污染治理,率先于昆明开展“河长制”的试点工作,在滇池流域全面实行河(段)长负责制,为擦亮“高原明珠”付出了艰苦卓绝的努力。(11)孙潇.推进制度创新 昆明争做绿色发展探路者[N].昆明日报,2018-11-12(A02).尤其是,昆明市将“河长负责制”纳入《昆明市河道管理条例》,以法律形式赋予其合法性,在当时尚属全国首创。同年,河南省周口市因企业排污超标和上游水质差,在市区的部分路段爆发了污水危机。对此,周口市委市政府连夜出台文件规定,由市环境保护主管单位牵头组织河流断面水质检测,并将化学需氧量和氨氮含量纳入关键指标;对于各县(市、区)不按期报告或拒报、谎报水质监测结果的,按照有关规定追究行政领导的责任。同时,断面水质责任目标与当地财政挂钩。(12)程红根.周口创新机制减缓河流污染 河长上岗负总责一河一策控总量[EB/OL].(2008-03-27).http://www.mee.gov.cn/home/ztbd/rdzl/hzhzh/xgbd/200905/t20090526_152014.shtml.河北省的子牙河治理也出台了污染整治的综合实施方案,规定由14位市级领导担任“河长”,分片包干,对不能完成任务的官员实行“一票否决制”。(13)田张梦.河北子牙河水系治污实行“河长制”纳入官员考核[EB/OL].(2008-07-23). http://news.66wz.com/system/2008/07/23/100605260.shtml.

在各地政策转移的探索实践中,“河长制”的内容和形式也得到了极大地丰富和发展。例如,浙江省部分地级市建立了可实现河道巡查、舆论监督、河长治理等数字化功能的线上信息化平台;广东省佛山市创立了“涌长负责制”;大理白族自治州启动名为“七大行动”的洱海保护计划;等等。

(三)第三阶段:省级政府强制推广

在该阶段,“河长制”政策转移持续进行,范围不断扩大,由原先的10省14市发展扩大至18省62市,全国政策网络雏形初显。此外,原先已试点推行的省份扩大了内部的转移范围,区域转移效果显著。换言之,倘若一个省份内部某个城市开始采纳创新的“河长制”,那么其邻近的周边地市也会考虑跟随效仿,形成集群转移效应。以江苏省为例,在省委、省政府的大力宣传与推动下,“河长制”得以在江苏省内迅速转移推广。2008年6月,江苏省出台《江苏省人民政府办公厅关于在太湖主要入湖河流实行双河长制的通知》,规定为太湖流域的省内干流河段配备“双河长”,省级层面的“河长”由省领导及太湖水污染防治委员会成员组成,省以下层面的“河长”则由入湖的河湖流经地区的主要干部担任,并同时公布两级河长的名单与联系方式,使“河长制”运作更加公开透明。2012年9月,江苏省政府明确提出建设“河长制”的三年规划,并在《关于加强全省河道管理“河长制”工作的意见》中指出,到2020年实现全省流域治理与河道管护现代化。由此,苏州、徐州、连云港、南通等7个地级市相继出台配套的制度及管理办法,并根据地区实际作出了相应的调整与改良。

(四)第四阶段:全国范围升级扩散

2016年12月11日,中共中央办公厅联合国务院办公厅发布《关于全面推行河长制的意见》,标志着“河长制”正式走向全国,由地方政府的制度创新上升为全国性的水环境治理方略,成为流域治理的金名片。中央的政策出台加速了政策转移的进程。此时,“河长制”在全国已呈现“燎原之势”。2017年3月5日,时任国务院总理李克强在政府工作报告中提出,在全国范围内推行河长制。同年6月27日,生态环境部修订的《中华人民共和国水污染防治法》就要求建立“省、市、县、乡”四级河长体系,构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制。自此,“河长制”的合法性有了全国层面的政策法律保障。

在行政指令的高位推动下,中国全面拉开“河长制”政策转移实践的序幕。相关数据显示,截至2017年3月,全国31个省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团都已在省级层面确立“河长制”的运行框架,并开展具体的方案编制工作。其中,陕西省、湖北省、上海市等11个省(直辖市)的工作方案已通过省(市)委省(市)政府办公厅印发实施;北京市、天津市、江苏省等8个省(直辖市)已出台专门的草案意见,在辖区内施行“河长制”。截至2018年6月底,“河长制”的全国政策网络格局基本成型,“省—市—县—乡”四级体系全线升级,真正打通流域污染治理的“最后一公里”。另外,各省、市、县均已成立专属的河长办公室,以便日常指挥调度工作的开展。

四、实证分析:“河长制”政策转移的动力与机制

“河长制”在全国范围内的时空转移历程,为研究地方性创新政策转移提供了坚实的材料支撑。那么,是什么力量推动这项创新政策从地方向全国转移的,地方性创新政策转移呈现出怎样的运行过程,又受到哪些因素的影响?在此,笔者将依据前文构建的多源流分析框架,从创新政策转移的动力来源、机制类型和影响因素三个层面深入剖析“河长制”政策转移的内在机理。

(一)“河长制”政策转移的动力来源

道洛维茨和马什将政策转移的发生机制视作一个从吸取教训到强制转移的政策连续体。在这个连续体中,基于理性主义的主动学习、吸取教训与强制规范的被动接受是政策转移动力机制的两端,其中又包含多种动力类型。国内外学者对政策转移变迁影响因素的理论视角,可概括为三种解释性模型:内部决定模型、水平影响模型和垂直影响模型。内部决定模型认为,政府自身内部的特定因素可能在某种程度上决定和促进政府创新转移;水平影响模型认为,政策转移的主要驱动力量来自没有上下级关系的政府;垂直影响模型认为,政策转移的动力来自更高行政层级的政府。(14)朱亚鹏.政策创新与政策扩散研究述评[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2010(04):565—573.联系上文理论构建的源流动机池及“河长制”案例中的具体情景,本文试图通过这三种模型来解释促进“河长制”在全国推广的政策转移的动力来源。

1.内生动机:流域共同体催生协同治污的必要

内部决定模型认为,政府创新与政策转移的动力主要来自政府内部共同面临的某些特定因素,这些因素迫使政策共同体不断改进自身的工作模式和运行效率。以现代高速发展的工业社会背景为例,各地政府在追求地方经济快速增长的同时,也面临着相似的瓶颈,如大气污染、交通拥堵、人地矛盾等。因此,在同质性效应的影响下,各地政府寻求解决问题的路径与手段更易趋向一致。这种以治理难题为驱动导向的方案选择,致使地方政府在采取管理动作和手势上渐渐趋同,也是政策转移现象产生的重要原因。

此外,流域治理的特殊性恰为共同体形成的关键。众所周知,流域水资源具有整体性的特点,即流域共同体内各个生态环境系统之间相互影响、彼此交错,在时空上具有高度关联性,即下游的水环境质量会受到上游的影响,一个地方的水生态状况也会影响周边地区的水质环境。概言之,流域生态水环境的公共性、负外部性和整体性,使得各地政府在治理水污染的问题上面临“一荣俱荣,一损俱损”的局面,而传统以行政区划为单位的条块分割管理模式不再适应新形势的挑战,地方政府必须从大流域视角出发,基于共同利益协同合作,“河长制”政策转移由此得以顺利推进。

2.水平动机:锦标赛主义下营造政绩工程的迫切

“地方锦标赛”是描绘中国当代政府过程的经典论述。周黎安认为,在我国的中央集权型政治体制下,上级政府主要依据某几项的发展指标来擢拔下级,由此衍生出类似于晋升锦标赛的方式,使下级政府官员处于被比较和挑选的竞争博弈之中,以此来激励他们在考核中胜出,谋求政治上的升迁。(15)周黎安.晋升博弈中政府官员的激励与合作——兼论我国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因[J].经济研究,2004(06):33—40.这一观点与水平影响模型的理论不谋而合,即政策转移的主要驱动力来自同级的平行政府。这同样也能解释地方政府在创新政策转移进程的动作导向与行为逻辑。

结合对“河长制”太湖流域的相关案例分析可以发现,水域内各地方政府连根结枝、休戚相关,身处同一段竞赛“跑道”,在无锡市率先“起跑”,并成功获得“领先优势”——中央的关注与认可后,其余地级市也必须迅速“迎头跟上”,避免在竞赛中落后失利。而且,为了拉开彼此之间的差距,各个地方政府还需打造专属自身的政绩工程以期获得上级的关注与肯定,“河长制”政策也由此在实践中获得了新的发展与升级。

3.垂直动机:压力型体制下完成考核指标的重担

垂直影响模型认为,更高层级的政府是驱动政策转移的关键因素。从压力型体制的视角剖析,即表现为来自上级政府的政绩考核压力促进政策转移的发生。在我国纵向的政府间关系中,层级结构纵向分明。在集权体制下,中央政府处于政府序列的顶端,其决议对下级政府有着重要的激励、导向作用,并在很大程度上影响地方政府的行为选择。

透视“河长制”由最初的个别学习到中央认可再到全国推广的转移历程,“地方行政首长负责制”在其中发挥了重要的作用。所谓“地方行政首长负责制”,是指地方的行政长官或首脑对自己所辖区域内发生的一切行政事务承担政治、法律责任。具体到“河长制”的应用场景,即行政一把手的政绩考核与河湖治理的各类指标相挂钩。由此,由于处在上级“一票否决”的达摩克利斯剑之下,“河长制”政策转移进展迅速且取得了卓越治理成效。

(二)“河长制”政策转移过程的机制类型

综上可知,地方性创新政策转移的动机是多元的,因而政策转移的过程也必然各不相同。道洛威兹和马什提出,依据内容与过程的不同,政策转移可以分为复制、模仿、混合、启发四种类型。但在具体的实践中,这四种机制类型往往互相交织、混合使用,彼此之间难有清晰的区分。综合前人的理论视角与相关文献研究可知,在政策转移过程中公认的机制大致有五类,即学习、模仿、社会化、竞争和强制。因此,本文进一步结合“河长制”的具体案例将其凝练概括,归纳为以下三种模式:学习—创新型、竞争—赶超型以及强制—规范型。

1.早期阶段的学习—创新型政策转移

学习—创新机制,是指地方政府作为地方性创新政策转移的主体和代理人,具有主动学习其他区域先进经验和最佳实践的动机与意识。通常而言,地方采取学习机制主要为解除本地区的疑难症结寻找出路,提高公共服务质量,提升综合治理水平。从中国的具体国情与政策实践来看,区域之间的政策学习和交流活动广泛存在且早已有之。这是因为直接复制或是移植现有的、已历经检验并取得成功的政策经验,可以大幅缩短前期摸索的流程环节,以节省时间、提升效率、降低行政成本、避免资源浪费。同时,在其他区域业已成功实施的政策更易获得公众的好感与支持,在无形之中减少了推行的阻碍与实施的复杂性,公共绩效随之提升,帕累托改进得以实现。

作为“河长制”政策转移最主要的实践路径,学习—创新型机制广泛存在于不同层级、不同区域的地方政府之间。通常而言,同一流域内的临近省份会相互学习,而在省域内部,地级市政府则会参考省政府或平级城市的治理经验。以共处太湖流域的江苏、浙江为例,两省在地理位置上毗连,拥有相似的自然地貌、人文风土与政治经济环境。二者又共处长江中下游的冲击平原地带,所辖区域内河湖交错,水网密布,因此流域污染问题是两省共同面临的挑战。2007年,“河长制”在无锡市成功“试水”后,立刻引起了浙江省委的高度关注。次年8月,苏、浙、沪三地共同签署合作协议框架,缔结太湖水环境治理方略,为两省之间的互助交流提供了契机。此后,浙江省的湖州、衢州、嘉兴、温州等地陆续试点推行河长制。2013年11月,浙江省委、省政府总结五年来的治水工作经验,正式印发《关于全面实施“河长制”进一步加强水环境治理工作的意见》,在全省范围内推行“河长制”。而后浙江又在“河长制”的基础上创新实践了“五水共治”制度,取得了显著的水治理绩效。这就是学习——创新型政策转移机制作用的结果。

2. 中期阶段的竞争—赶超型政策转移

竞争—赶超型政策转移,顾名思义,指的是多个政策转移主体之间的利益竞逐,为谋求自身利益最大化,每个趋利主体都在寻求胜出或超越其他主体的策略。地方性创新政策转移领域的竞争亦是如此。事实上,锦标赛式的竞争机制始终活跃在各色的政府实践中。一方面,不同地方政府的竞争本质是对人才、资本和技术等优质生产要素与资源的抢夺,这决定了今后该地区的发展前景和质量;另一方面,在“政治锦标赛”的推动下,大大小小的政绩竞争普遍存在于不同区域尤其是相邻的地级市之间。为了在锦标赛中胜出,平级的地方政府会时刻关注竞争对手的发展。一旦他者更新动态,它便会迅速对标跟进,以避免落后太多进度继而失去晋升机会。

竞争—赶超机制在推动创新政策转移方面发挥着至关重要的作用。追溯“河长制”的发展历史可以发现,江苏省与浙江省的关系既有合作又有竞争。“河长制”虽起源于江苏省,但在浙江省的发展更为迅猛,且浙江省依据自身的河流特征与往年的治水情况,因地制宜,因势利导,丰富并完善了“河长制”的实践内涵,治理工作成效卓著,毫不逊色于江苏。此外,江苏省内各地级市之间的竞争也同样激烈。自2007年无锡市施行“河长制”后,苏州市、淮安市紧随其后,开展相应的试点工作,并于各自的实践应用中,对“河长制”的内容和做法进行了新的发展与创造。例如,常州市、泰州市出台了问责办法;南京市出台水质监测制度、河道蓝线管理办法;宿迁市出台了第三方评估管理办法;苏州市、盐城市出台河长履职制度;徐州市、淮安市、宿迁市出台河长述职制度;等等。这些地方探索为“河长制”的升级改造提供了丰富的素材和参考。(16)李睿哲,王建朋,吴琼.河长制新阶段,江苏交出新答卷[EB/OL].(2018-12-20).https://baijiahao.baidu.com/s?id=1620345061092967251&wfr=spider&for=pc.

3.中后期阶段的强制—规范型政策转移

强制—规范型的政策转移是指中央或上级政府在其授权范围内,凭借自身的主治地位,强力推进某项政策的转移进程。结合中国的具体国情分析,此类强制型政策转移得以发生的原因主要有二:第一,中央政府垄断或掌控近乎所有稀缺资源的支配权;第二,在科层等级结构的情境之下,中央政府或上级政府默认位于行政序列的前端,理所当然便承担起了政策转移“驱动者”的角色。它们可以通过发布行政指令、出台文件法规等方式,为自己认可并推崇的政策层层加码,以达到政策转移实现的目的。

强制—规范型机制一般出现在政策转移的中后期,且由省级或中央政府在其中扮演重要的推动者角色。在无锡市“河长制”取得显著成效后,江苏省政府为加快太湖流域水环境综合整治的一体化步伐,于2012年发布了《关于加强全省河道管理“河长制”工作的意见》,在全省范围内强制推行“河长制”。为完成省政府制定的考核指标及任务,各地级市纷纷加紧出台具体的实施办法,构建组织体系,配备人员经费,以保障在必要的时间节点前完成相关重点工作的部署。通过对比江苏省各地出台的“河长制”政策文件时间可知,在2012年之后,镇江市、南京市、徐州市、扬州市等8个地级市先后发布市级层面的行政指导意见。由此可见,来自上级政府的强力规范手段加速了“河长制”创新转移的进程。

(三)“河长制”政策转移的关键要素

1.多元主体:新闻媒体与政策企业家的助推

政策企业家是政策转移实现的关键角色,在推动议程设置、制度创新和政府变革方面发挥着不可替代的作用。在中国的制度语境中,“政策企业家”多是指代地方官员或体制内干部。然而,事实上,并非所有的地方官僚都能被称之为政策企业家,只有那些拥有远见卓识和超凡勇气,具备坚定的政治立场与信念,敢于承担政治风险来推动政策创新的地方政府官员,才能被称作“政策企业家”。与其他的行为参与主体相比,政策企业家往往具有更丰富的专业知识、更敏锐的洞察判断能力和更高超的政治手腕。然而,更为明显的特质是他们始终坚持不懈地进行政策创新实验,寻找新的解决方案,同时亲自参与到政策转移的过程中。

此外,在现代社会,伴随着“第四种权力”的崛起,新闻媒体无疑成为21世纪颇具影响力的传播渠道。它是实现政府与公众有效沟通的桥梁和纽带,因而在聚焦舆情、凝聚共识等方面发挥着重要作用。政府拥有良好的媒介关系,将有助于塑造积极、健康的舆论环境与政治导向,促进与公众之间的良性互动。就“河长制”的推广过程来看,新闻媒体的宣传在政策实施初期为其收获了大量的曝光度与舆论关切。自2009年起,《中国环境报》开设了“河长制”系列专栏,进行详细的跟踪报道,为日后创新政策在全国范围内的加速转移提供了有力的助推。次年,中央电视台监制的太湖水域治理专题纪录片上映播出也同样引发讨论热潮。由此可见,媒体的介入与助推是影响创新政策成功转移的关键要素之一。

2.政策之窗:国家与地方的政策窗口匹配

金登在其构建的多源流理论中指出,政策企业家必须抓住“政策之窗”开启的短暂时机,推动创新政策转移变迁的实现。“政策之窗”为政策企业家将自己偏好的方案最终纳入政府议程,并为决策层所采纳提供了一个良好的契机。而一旦错过这个宝贵的窗口期,政策企业家们便可能需要花费漫长的时间等待下一个窗口的开启。尽管金登对政策窗口的概念进行了开创性的论述,但其未能对政策窗口的类型与特征做出进一步的区分与辨别。埃克斯沃西(Exworthy)和鲍威尔(Powell)则在他的研究基础之上,进一步指出了“大窗口”和“小窗口”的存在。他们认为,用金登的术语来讲,政策变迁还需要地方一级的小窗口与国家一级的大窗口进行匹配方能实现。(17)Exworthy M, Powell M. Big Windows and Little Windows:Implementation in the Congested State [J]. Public Administration, 2004, 82(02):263—281.

结合对“河长制”案例的观察,我们不难发现,对于实际肩负转移责任的主体——地方政府官员而言,政策之窗同样呈现出层级性的特征,即存在全国性的“大窗口”和地方性的“小窗口”之分。只有当地方窗口与国家窗口匹配对接时,即地方政策的决议符合国家政策导向发展的趋势,作为政策企业家的地方官员才有可能将政策创新方案推入政府议程并实现政策转移。2016年底,中央释放“全面推行河长制”的信号,在这一关键的时间节点附近,河长制转移速度明显加快。譬如2017年,受到中央指示的推动,安徽、上海就相继出台关于实施全面推行河长制的工作方案。与此同时,在省级(直辖市)层面发布行政命令与政策文件后,采纳河长制的地级市(区)数量也同样呈现快速攀升的趋势。由此可见,河长制在政策转移的进程中呈现出清晰的窗口特征,即依行政级别由上而下的层级效应,中央的“大窗口”撬开地方的“小窗口”,彼此环环相扣,促成政策转移的发生(见图5)。

图5 “河长制”政策转移的多源流分析框架

五、结论与讨论:地方性创新政策何以成功转移

中国的基本国情与政治体制决定了社会经济制度的变革必然不能一蹴而就,而是摸着石头过河。对于大多数地方基层而言,政策创新都是在具体实践中反复实验与调整的结果。而大范围的制度跃迁必然要依靠阶段性、区域性的政策试点与逐步推广来实现。这种“治大国若烹小鲜”的策略,能够使中国经济社会的整体转型始终处在一个可控的、温和的范围内循序渐进、稳步向前,从而避免陷入集体激进、失控的局面。从这个角度看,地方政府的创新经验成果在全国范围内的推广和转移,不仅为其他面临相似问题的地区提供了可操作性强、行之有效的解决方案,同时也为中国的整体发展提供了重要的借鉴与推动。更重要的是,此类符合时代潮流、迎合时代需求、满足时代发展目标的创新实践,激发了整个社会蓬勃向上的可持续发展之力。而“河长制”作为当今中国最具影响力和代表性的政策转移样本之一,历经了时间与空间的双重检验。那么,地方性创新政策转移是何以走向成功的呢?本文认为,其关键要素有以下三点:

(一)适度强化中央政府的政治势能

在中国,政策创新转移的常规情形主要表现为:当一项新政策在地方试验成功后,被中央政府认可采纳,转至全国层面更为广泛的试点,在此过程中对其成功的经验、规律进行进一步提炼、归纳、总结,设计出普适性更高、通用性更强的政策样本,然后在全国范围内逐步实施推广。因此,在中国的制度环境中,大多数政策创新转移受到中央政府的强烈干预与影响。近年来的各项政策创新转移实践也充分证明了这一点。中国政策创新转移的路径具体表现为“地方试点—上级肯定—中央认可—推广施行”的模式。中央对地方的政治势能增强是导致政策转移的关键动因。

众所周知,中国是中央集权的单一制国家。在纵向的府际关系中,中央政府占据着领导地位,拥有绝对的话语权,这就导致地方政府在很大程度上缺乏自主决策的能力与弹性空间。在大多数情况下,它们依照中央下达的指令从事,执行上级政府分配给他们的任务。同理,这也适用于公共部门的创新授权。倘若一项新政策被证明是成功或是有效的,并在一定区域内得到广泛应用,就应加快其政策转移的推进速度,并通过强制手段鼓励创新政策转移。就“河长制”而言,该制度自订立之初便确定了相当严格的考察、评估与追责机制,将流域管理的各项数据纳入地方官员的政绩考核之中,考评结果将作为评价地方官员绩效的重要指标,与其职位晋升相勾连。因而,迫于中央督察的压力以及出于对自身政治前途的考虑,地方政府就会遵照中央政府指令,执行创新政策。值得注意的是,在实际操作过程中,中央政府的强力推动会以更加隐蔽的方式呈现。总而言之,关于“河长制”政策创新的转移过程,来自中央和上级政府的行政压力发挥了重要作用,适度的、恰当的施压将催生更多地方创新成果的涌现。

(二)推动地方政府创新成果制度化

地方政府政策创新实践的传统由来已久。自首届“中国地方政府创新奖”(2000年)开设以来,大批优秀的地方创新成果批量涌现在公众面前。然而,绝大部分获奖成果如同夜空中的烟花般稍纵即逝,短暂地暴露在公众视野之后,便“销声匿迹、不见踪影”。以四川省平昌县“公推直选乡党委领导”为例,该项目曾获得首届地方政府创新奖,开创了基层民主创新的先河与新风尚。举措推行之初,深受当地百姓的好评,甚至一度获得中央高层与权威专家的首肯。然而,这一创新项目却“半途而废”,部分地区在试行一段时日后便宣布暂停,如今更是难觅踪迹。

诸如此般困境,究其根源,在于地方政府创新缺乏可持续发展的动力与稳定输出的保障。纵观“河长制”的时空转移历程,其政策能在全国铺设后依然保持不变形、不走样,制度化建设可谓发挥了至关重要的作用。而创新政策获得制度化发展的必然前提是具备合法性。换言之,经受法律和实践检验认可的政策更能获得公众的信赖,在具体的推行过程中也会更加顺畅。再譬如,制度化的威力在浙江省“最多跑一次”的行政审批改革亦可窥见一斑。该制度设立的初衷就基于公众利益的维护和扩大,其政策目标——精简办事流程、提升工作效率、增强人民群众的获得感与幸福感,有效解决企业、群众办事的“最后一公里”难题——更易获得上级政府与大众的青睐与认同,因而在转移进程中获得了更多的助力。与此同时,行政制度的规章建设和“最多跑一次”政策转移实现了同步运行。“最多跑一次”相关的法律制度规范随着审批流程的精简得以逐步健全完善。“有法可依”保障了“最多跑一次”改革的权威性,而制度化的运作使其政策效果最大程度地发挥出来,始终维持在一个稳定的阈值。因此,地方性创新政策转移实践应不断强化政策成果的合法性与制度性,把握有利时机、合理创造固定政策的法律条文,也即推动创新政策的制度化,以确保其后续转移的稳定推进。

(三)动员社会多元主体的力量

公众参与是社会治理的重要基石。随着中国社会政治、经济的发展,多领域的改革已进入攻坚期和深水区。政府社会治理水平的提升也呼唤社会多元主体力量的参与。一方面,随着民主意识的增强,越来越多的社会主体愿意参与到政策议程的制定当中来,尤其是涉及自身利益的创新政策;另一方面,大众教育的普及促进全民素质的提升,公众参政议政的水平也随之日益提高,成为推动政策施行的重要动力来源。因此,要善于借助多元主体的力量来推动基层创新政策转移的进程。这一点在“河长制”案例的实践中已得到充分证明。

事实上,近年来,如何利用社会化力量提升政府治理效能一直是中国服务型政府建设的重要议题。浙江省率先在平安建设领域作出了有益的尝试和探索。2018年10月,浙江省成为全国首个省级公开发布平安指数的省份,桐乡“三治融合”成为农村社会治理的金名片,随后宁波市象山县独创“村民说事”制度,受到全国的广泛关注,相关精神要旨更是被直接采纳写入中央文件。此外,浙江其余各地市纷纷组建民间志愿服务队为平安浙江保驾护航,如湖州市的“平安大姐”、温州市的“综治八大员”、宁波市的“快递小哥”、杭州市的“武林大妈”等民间志愿者组织。由此可见,各界力量的社会大动员对于政策创新成果的转移发展大有裨益。

总之,地方性创新政策转移关涉到国家治理体系与治理能力的现代化。一个卓有成效的地方性创新政策,如果能够实现成功转移的话,就会降低同类问题的治理成本,提升治理效能,也会增强政府的治理能力。因此,我们可以说,取得显著成效的地方性创新政策实现成功转移,乃至实现全国性转移,将有助于国家治理体系与治理能力现代化。对于地方性创新政策何以成功转移的研究也将会是一个随着时代变化而不断深入的话题,需要学界和实务界的共同努力。