组织结构和动力机制:政策实验过程的扩展性分析

——以H市X区农村医疗改革试点为例

□ 王雅君

一、问题的提出

改革开放以来,高层决策者遵循“改革固然要靠一定的理论研究、经济统计和经济预测,更重要的还是要从试点着手,随时总结经验,也就是要‘摸着石头过河’”的原则[注]通常认为,政策实验是中国政府“摸着石头过河”实现渐进改革的具体形式,具体体现为在整个改革的过程中,每一步都要非常谨慎,在不确定的、具有冒险性的改革过程中,始终保持审慎的态度,避免盲目行事和落入不能自拔的境地。,将政策实验普遍运用于各项关键性改革实践过程中。作为一种极具探索精神的创新机制,政策实验常常能够成为新生事物的“伯乐”,使其得以进入改革决策者的视野,并有可能跃升为国家政策而被固定下来。与西方联邦体制中“立法—执行—推广”的政策模式不同,中国的政策实验遵循“试点—经验—政策—推广”的路径,即在“自上而下”的纵向政府层级之间进行。[注]韩博天,石磊.中国经济腾飞中的分级制政策试验[J].开放时代,2008(05):31—51.这种差异与中国特色的纵向政府之间多层面的互动机制有关。[注]郁建兴,黄飚.当代中国地方政府创新的新进展——兼论纵向政府间关系的重构[J].政治学研究,2017(05):88—103+127.那么,这种机制对中国政策实验的制度性架构产生了什么作用?在建立起制度性的架构之后,政策实验还需要哪些相应的推力因素才能促进政策的推行?地方政府之间在推进实验时产生的类似锦标赛的竞争,是一种正向的动力因素还是反向的阻力因素呢?为了回答这一系列问题,本文基于委托—代理的理论分析框架,将政策实验的过程视为地方政府(代理方)政策执行不断试错的过程,强调地方政府的学习适应能力是促进政策推行的关键变量,通过汲取失败的教训不仅能够提高学习能力,更能够及时修正现有政策的不足。对此,笔者主要从政策实验进程的动力因素进行论述,并尝试通过模型的建立来解释政策实验的动态过程。

政策实验是指高层级政府基于基层或地方经验和需求而在部分地区尝试部署政策的一种政策过程机制。在这项政策过程里,高层级政府将基层建议和地方经验注入公共政策制定之中,也常被视为促进制度创新的有力手段和避免因情况不明而导致高层级政府主导的改革震荡的有效方法,包括立法实验、实验区与试点等多种形式。(26)石晋昕,杨宏山.政策创新的“试验—认可”分析框架——基于央地关系视角的多案例研究[J].中国行政管理,2019(05):84—89.一方面,政策实验在推进重要经济改革中发挥了重要作用;另一方面,其对行政、公共服务等其他领域新政策的产生所起到的科学引导效用。(27)周望.如何“由点到面”? ——“试点—推广”的发生机制与过程模式[J].中国行政管理,2016(10):111—115.政策实验具有中国特色的制度属性,得到了许多学者的关注。然而,已有研究大多立足于宏观层面进行分析,或从政治根源的角度分析,或从纵向政府层级关系的角度探讨政策实验中高层级政府对下级政府的科层控制,即高层级政府在地方层面的“设计实验”,而未能从地方政府自主性角度探讨政策实验自上而下促导的动力机制。本研究则试图在归纳总结中国政策实验进程制度性架构的基础上,了解推进政策实验进程的动力因素,并进一步探究政策实验进程的动态模式如何呈现。基于此,笔者以H市X区农村医保改革为研究个案,提出基本假设如下:在纵向政府间纵向控制、横向协调和横向跨级性沟通“三位一体”的制度性框架下,地方政府决策者或政策倡导者的学习适应能力以及地方政府之间的竞争作为影响政策实验进程的两个动力因素,分别对政策实验的动态进程起到了推动作用。

二、当代中国政策实验的两类视角:“循序渐进”抑或“平行推进”

面对中国政策实验过程的独特性,其理论指向也分别对应有关政策实验模式的不同领域。鉴于此,本文根据政策实验动力机制的排列组合方式,将已有研究大致分为两类:“循序渐进”和“平行推进”。

(一)“循序渐进”的政策实验

在公共政策分析层面上,政策进程往往指的是政策制定的进程。(28)李培林.中国社会结构转型——经济体制改革的社会学分析[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1995:46.中国公共政策实验进程是国家政策出台和推广以及促进改革议程的一种模式。改革开放40多年试点经验证实,这种模式在应对国家政策制定过程的不确定性上,提供了一个全面而良性的范例。这种行政行为模式一般为:国家提供政策选项与财政支持从而催生出地方政府进一步的实验,如果地方政策的创新获得良好的成效,并且能够通过国家部委的筛选,则会成为国家级政策而得到推广和普及,之后国家逐年扩大实验范围和支持力度,并且以制定新的政策法规的形式在全国范围内推行。通过上述归纳性描述可以发现,中国的政策实验进程不仅仅局限于政治领域的行为过程,还存在于行政领域、跨级性交流、央地之间在一段改革时间中的政策博弈过程。西方学者在关注政策实验的同时,将这一模式的进程归纳为“循序渐进”(sequencing)的过程。“循序渐进”的基本内容是:高等级政策支持(A)机制促使直接下级政府的政策支持(B)机制,进而逐级分解,落实政策实验。也就是说,B机制的实现以A机制的形成为前提条件,依次推导。它可以图示为:

图1 “循序渐进”的政策实验

在“循序渐进”的进程之中,学者们强调政策进程理论研究的重点应该在事件、行动与决策的进行而非权威性的决策本身。(29)[美]保罗·A·萨巴蒂尔.政策过程理论[M].彭宗超,译.上海:生活·读书·新知三联书店,2004:34.并且将政策制定分为“水平”和“垂直”两个层次:强调垂直关系之外不同组织政策参与者之间的水平互动而非科层理性化;抑或者基于立法、行政和选举构成的组合体中否决点(veto—point)的方位针对决策过程的影响。(30)Michaael H. The Policy Process in the Modern State[M]. London: Prentice Hall, 1984:7—8.这些理论无一不在政治领域之内的理论范畴进行讨论。不同于欧美诸国,中国的政策实验进程是与“中央—地方”行政体系之间紧密相连的,地方政府同时扮演了国家政策的执行者与地方实验的制定者两个角色。可见,在解释政策制定过程之中,若要用政治领域的理论模型和权力理论解释中国的“本土特色”政策实验具有局限性。从实证中发现,中国的地方实验往往是对国家提供的政策选项作出选择,而不是地方自发地进行内部改良。而试点的改革内容也与偏重公共服务管理的地方政府创新具有较大的不同。有的学者指出中国政策实验和西方固有的试点概念有很大的区别,“西方国家在没有颁布法律法规之前,不会采取没有法律依据或实验性的行政措施,这与中国模式恰恰相反”。(31)张克.海外学者视域中的中国国家治理研究——以政策试验治理机制为切入点[J].国外理论动态,2019(09):97—107.另外,梅赐琪等综合已有的多项研究,提出了“政策试验”创新的具体机制,即中央自上而下确定政策试验目标,地方政府作为试点进行试验。他们认为,政策实验是中央领导下的“政策解决”过程,实验是政策解决的工具,即遵照从中央到地方的动力过程机制,自上而下地开展政策实验。(32)梅赐琪,汪笑男,廖露,刘志林.政策试点的特征:基于《人民日报》1992—2003年试点报道的研究[J].公共行政评论,2015(03):8—24+202.还有学者在对中央主导的政策过程进行讨论的时候发现,温州财政改革(政策实验)的驱动力来自地方政府的政绩需求,而政绩需求的核心在于中央政府向下逐级分解的指标任务。(33)Zeng J H.Did Policy Experimentation in China Always Seek Efficiency? A Case Study of Wenzhou Financial Reform in 2012[J].Journal of Contemporary China,2015,24(92):87—103.综上所述,“循序渐进”的政策实验进程强调来自纵向政府之间逐级下解的任务压力,特别是高层级政府的政策制定驱动力。

(二)“平行推进”的政策实验

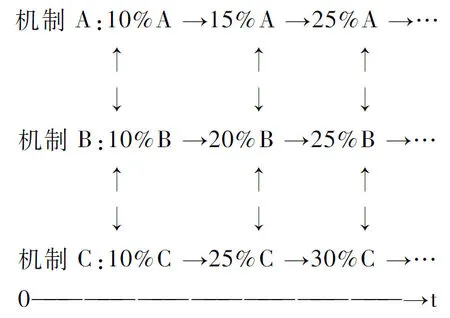

与上文的“循序渐进”理论相左,基于“不要在任何领域等待”和“尽量保持彼此的协调”,学者樊纲和胡永泰提出了“平行推进”(Parallel Partial Progression)理论。这种理论认为,由于许多体制改革不能在短时间内完成,人们在改革的过程中事实上能做的只是在所有领域都做部分的改革。因此在这个过程中,理想的状态就在于保持各项不同改革之间的相互协调与相互促进,避免出现因某一方面改革滞后而形成的“体制瓶颈”。(34)樊纲,胡永泰.“循序渐进”还是“平行推进”?——论体制转轨最优路径的理论与政策[J].经济研究,2005(01):4—14.

图2 “平行推进”的政策实验

图2横坐标t代表时间,是指政策实验开始后的一系列时点;纵向箭头表示机制之间的相互依存与相互协调。图中的所有数字都是随机假设的,并无真实意义,但它们要表示的是在改革开始后各个阶段、各种机制之间的政策实验相互协调,从而使“不协调成本”最小。请注意,各种机制在政策实验过程中的“相互适应的改革进度”可能是不同的,而不一定都按照同样的比例进行。比如,15%的体制A的改革,可能与20%的体制B的改革相互协调。“平行推进”理论假定政府在以“优化并同意政策及政策实验”这一总体目标下,能够“使得不同机构的改革相互协调一致”。这就要求高层级政府是一个拥有超级远见的行政协调者,政府通过各种机制之间的相当复杂、有难度的政策实验相互协调。这种考量强调了国家整合能力的主观性,忽视了地方政府之间竞争和内生变量对政策实验的影响;强调政府的协调是各种政策实验共同平行推进的先决条件。林德布罗姆认为:“政策制定进程之中运用一揽子、纯理论的推演是站不住立场的判断,首先假定政府掌握了所有可以提供选择的政策,并且他们对政策制定的终极目标明确且毫不动摇。”(35)[美]林德布洛姆.决策过程[M]. 竺乾威,胡君芳,译.上海:上海译文出版社,1988:12.基于以上理论,后续学者调试了这一概念。俞可平指出,中国地方政策实验的主要影响因素是横向且多元的,包括公众压力、上级压力、政绩追求、紧急情况、新技术和新想法或其他因素。(36)俞可平.中美两国“政府创新”之比较——基于中国与美国“政府创新奖”的分析[J].学术月刊,2012(03):5—15.何增科则认为,在地方政府的创新实践中,地方政府既是创新制度安排的提供者,又是创新的推动者,创新的发生往往是自发和内生驱动的结果。(37)何增科.农村治理转型与制度创新——河北省武安市“一制三化”经验的调查与思考[J].经济社会体制比较,2003(06):74—82+144.何艳玲认为地方行政改革往往陷入“无变革的改革”困局,国家利益、党政分开、公众参与的结构性因素决定了中国地方改革和政策实验的限度(38)何艳玲.“无变革的改革”:中国地方行政改革的限度[J].学海,2016(01):34—43.,而控制权在国家纵向关系之间的调试也进一步触发政策实验成功的机制。(39)何艳玲,肖芸.问责总领:模糊性任务的完成与央地关系新内涵[J].政治学研究,2021(03):114—126+163—164.

实际上,中国至今没有一位政治学者或经济学者能够预见政策实验的最终结构。林毅夫认为“在应对政策措施的不确定性上,大规模的试错为地方到中央的行政执行者和决策者提供良多经济政策方面的经验和技能”。(40)林毅夫.比较优势、竞争优势与区域一体化[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2021(05):1—8+109.正是在这种没有把握的改革实验的进程下,高层级政府采取较为严厉的政策以求对政策推行(例如本文研究的农村医疗改革案例)进行应有的控制,同时也通过局部地区的不断“试错”收集有益经验。中国政治以及经济改革所遇到的挑战犹如在一个不知深浅的大海之中造一艘新船。制定政策的内外环境瞬息万变,任何尝试通过政府一揽子协调各种改革进程都会受环境制约。

在调研过程中,笔者发现以这种政府综览式的实验政策进程解释H市X区农村医保改革试点时却显得不是那么有效了,决策者们既意识到农村医疗保险对于村民健康生活的必要性,同时也意识到要解决医疗体制、现代企业制度和所有制结构的变化问题。国家在包括X区在内的诸多苏南地区进行试点改革,尽管区域有限,但是改革在起初就受到了大规模的挑战,由此可见农村医疗改革的复杂性。(41)通过调研资料,我们将X区新型农村医疗改革出现复杂问题概括为:1.农村居民自愿参加并需要按年度缴纳费用。这事实上就设定了一个费用门槛,以至于最贫困的农村居民,通常也是最需要帮助的人,必然因为缺乏缴费能力而无法参加。2.由于政府的补贴与自愿参加相结合;自愿参加必然形成对经济困难群体的排斥,能够参加的是农村中相对富裕的群体。在这种情况下,政府财政补贴的参保人,就变成了典型的反向转移支付对象,加剧了农村医疗不平等。3.缺乏组织能力和管理成本上的分析。新型农村合作医疗制度确定以县为单位进行组织,实施费用发生后,以县为单位集中审核、报销。从表面看来,统筹层次已经很低了。但X区的实际情况是,拥有数十万甚至上百万的人口,且农村居民居住分散。

三、案例呈现:X区政策实验中的组织结构和动力机制

作者试图通过以H市X区农村医保改革试点为案例,对地方政府层面的政策实验的组织结构加以归纳总结,并进一步挖掘其背后的政策过程动力机制:适应学习与横向竞争。本研究所用的实证资料来源于作者在X区实地走访的田野笔记。

(一)纵向控制、横向协调和跨级性沟通

针对中国政策实验进程,钱颖一和Weingast将改革之中中央和地方之间的互动关系称为“经济联邦主义”。他们指出区域竞争、行政地方化和央地之间的协调已经取代中国典型的上下级管理方式。(42)Qian Y Y&Barry R.Weingast Federalism,Chinese Style : The Political Basis for Economic Success in China[J].World Politics 1995,48(01):60—81.这些因素的出现使得地方政府拥有更大的自主权,增强了他们在制度创新方面的信心。但是笔者从X区政策实验中发现,中央权威依然有力量影响地方行政甚至随时取缔地方政策,而绝非是通过中央和地方之间的协调。(43)2008年X区政府出台的《X区新农保试行办法》将财政补贴的资金调整为出台之前的85%,而国务院在2009年出台的《国务院关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》之中规定:地方政府补贴标准不低于每人每年30元。由于冲突,X区政府随即更改政策。神木医改被县委书记郭宝成称为“悄悄干起来的”,结局是神木医改被废除和地方试验政策者被免去职务。然而,“经济联邦主义”忽视了上级政府在政策实验之中的关键性作用,即上级通过政策支持、私下鼓励和不干预给基层政府以一定的自主空间。

第一,纵向控制。中国政府制度中存在纵向的分级制行政体系。表现为“中央—省—市—县(区)—乡镇”五级政府。韩博天将其定义为“分级制下的政策实验”。他认为中国的政策实验是在国内官僚机构制定法规的基础上进行,地方政府具体操作国家试点政策在基层的实验。(44)韩博天.通过试验制定政策:中国独具特色的经验[J].当代中国史研究,2010(03):103—112+128.而中央政府通过试点政策和监管则起到支持、筛选以及推广普及实验典型的作用,类似普通纵向任务的逐级发包,层层加码。(45)周黎安.行政发包制[J].社会,2014(06):1—38.在这个政策博弈的互动机制中,中国目前的政府分级制行政体系决定了政策从下而上的驱动能力。

从表面看来,公众对于政策实验的着力点在地方政策的执行者这一级(县、乡镇)。而且,就地方政府而言,政策实验是地方政府的一种自发性制度创新。例如,X区区长称当地新农合办法为“X区模式自主创新的又一次胜利”。但是笔者从农村医疗改革的内部审批文件的内容和顺序中发现,地方政府自发性创新的观点则被事实否定,而显示出来的情况是政策实验的过程遵循着井然有序的分级制行政体系,以及严格的法规约束。不仅仅是普通的公共政策实验需要受到上级和中央的控制,国家重点关注的综合改革配套实验区也被纳入分级制行政体系之下,授权全部需要通过省级规定。政策的试点严格地经由行政体系等级序列,为行政政策提供了稳定的制度支撑。可以说,在政策制定、执行和修改的整个过程不是中央集权或者中央分权之中二维逻辑的单一层次,而应该是多层级之间相互传递的互动模式。

第二,领导小组。这是存在于中国政治组织体系中的一种特殊组织模式,在各级政府内部成立的由地方政府领导团体成员组成,协调政府内部横向部门竞争与合作的协调性机制,是具有当代中国特色的组织方式和工作机制。(46)Carol L H. China’s establishment intellectuals[M]. Berkeley: University of California Press, 1992:91.可以说,领导小组的权力具有衍生性质,主要来源于其成员在原单位的职权和在整个中国权力金字塔中所处的位置。而当领导小组组成人员的原有职务不符合完成计划所需要的权力时,会通过正常的组织渠道,正式授予小组成员必要的附加权力。

如前所述, X区政策实验领导小组成员基本在原党政机构担任领导职务。凭借其在国家政治生活中所处的职位,这些小组成员掌握着常人无法企及的权力和资源。在领导小组中,党管口和政管口的领导分别在政策实验推进过程中起到了决策和执行的作用,这与当前县域党政体制的治理形态相一致。(47)欧阳静.简约治理:超越科层化的乡村治理现代化[J].中国社会科学,2022(03):145—163+207.为了领导政策实验行动并解决实际问题, X区建立新农保专项改革的领导小组,将具有实权的相关部门领导人纳入其中,使之不能懈怠;此外,又以职务层级在普通成员之上者加以统驭,使其能够充分运用政治资源协调各成员单位的行动,从而保证协调机制的有效运作以及行政政策的良好实现。

这使X区政策实验在推进过程中能够充分利用各党政成员单位政治行动的资源,从而保证协调机制的有效运作。在行政管理体制方面,逐渐形成条条对应、块块分割的形式,使政府某一部门既受同级政府领导, 又受上级主管部门约束。这些客观存在的制度结构造就了领导小组的纵向权力结构和锥形网络体系。由于除最基层的单位外, X区政策实验领导小组都处于纵向行政体制的中间环节, 这就注定了它们在协调本级各相关部门行动的同时,既要对上负责,执行H市领导小组布置的任务,并就本地情况向上级请示报告,又要对下施加压力,要求各个部门、乡镇政府完成相应的职责并对其进行监督检查,从而保证高层级政府关于新农保的政策实验能够通过自上而下的推动得以贯彻执行。

第三,跨级性沟通。这指的是中央政府或职能部委通过政策上行下效的路径,直接与基层政府进行沟通,跨越了省级政府,其更多地变现为一个“隐性”存在,表现为政策实验进程中互动主体的越级性。也即,“整个政策实验的进程并非是‘权力下移’或者‘地方分权’的问题,而是更多地蕴含着高层与基层之间互动的半结构关系”(48)Shue V. Power and social organization in China[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1994:23.。这种中央政府及职能部委与低层地方政府之间相互沟通并且在公共政策实验形成的关系,被乔纳蒂称为:“利用沟通,政策制定者通过自己的手段,将政令跨越自己的科层,直接影响那些与地方相关的决策。”(49)[匈]玛利亚·乔纳蒂.自我耗竭式演进:政党—国家体制的模型与验证[M].李陈华,许敏,译.北京:中央编译出版社,2008:24.在X区的新农保改革试点体系里,政策实验的尝试往往是由高层级政府内部提出,特别是有关的省级职能部门在其中起到了不可忽视的重要作用。直接管理农村医疗改革的X区部门在采访中表示,大多数政策实验是通过Z省农业农村厅率先发起的,X区干部为解决地方棘手的问题而有意从之,同时也受到了物质利益和晋升机会的驱动。(50)X区人力资源与社会保障局医保中心的王主任说:“我们区的医改活动完全是按照中央政策和上级部门的规定和安排而进行的,基层试点工作之可以被中央视为典型,主要是因为我区委区政府立足于大胆的、合法的行动基础上,发挥试验政策行为的自主性,以及充分考虑到我区广大农民群体。”可以说,高层级政府的职能部门通常是公共政策实验的策源地与政策推动者,某些地方政府的制度创新、试点和实验区可理解为上级政府意志的具象化。(51)杨宏山.双轨制政策试验: 政策创新的中国经验[J].中国行政管理,2013(06):12—15+103.高层和基层行政机构之间通过高等级领导视察、相关调研人员或顾问、秘书等方式建立跨级性沟通方式,同时高层通过政策安排和纵向业务组长系统,对基层执行实验的地方官员给予激励和“政策保障”(Policy Hedging)机制。这一机制犹如一条大脑通向身体各个部委的神经,进而成了连接中央政府、职能部委与地方政府之间的纽带,以至于渗透至社会基层探寻政策实验相关的敏感信息。

通过地方政府以及社会情境所反映与政策实验相关信息后,高层级政府会通过肯定或树为典型的手段,扩大对新政策的支持力度。如实验工作持续表现良好,政策创新带来好处的信息也在决策层内部进行传递,如果其他高级官员也支持新政策,指导大规模的政策实验的全省性、全国性方针就会成文。为防止实验一旦失败而造成不可估量的负面影响,高层级政府也能够通过纵向干预,及时减轻政策试点带来的震动,从而降低了改革协调成本。

(二)动力机制:适应学习和横向竞争

在推动政策实验的过程中,上级和中央对政策实验的控制体现在法律政策的约束以及严格的等级制的科层组织的规范上,从而为地方的政策实验提供了强有力的制度支持。如2013年4月,X区就根据H市人民政府《关于建立和完善市本级城乡居民合作医疗保险制度的意见》,出台了《关于完善X区城乡居民合作医疗保险制度管理办法》。从这一行为可以看出,X区推行新农合政策实验是严格按照地级市—县这一分级制行政序列推行的,从而实现了纵向科层等级系统的协调运作。在纵向协调运作的过程中,上层往往能够给予地方实验一种政策性的保护,而这种上级对基层的爱护和支持也发挥了一定的效力。一方面,上级为基层的实验提供了合法性理由,增加了地方政策上升为国家政策的可能;另一方面,来自上级的庇护和照顾也能有效提高地方的创新能力。

在横向层面上,1999年X区政府成立了以区长为主任,卫生、财政、农业、民政等部门主要负责人为成员的“工作领导小组”,即新型农村合作医疗管理委员会,对区内的农村合作医疗进行管理,并下设合作医疗办公室,具体负责组织、协调、管理工作。各镇、街道也相应成立新型农村合作医疗管理委员会及办公室、配备专管员。新农合“工作领导小组”作为一个非实体性的协调性机制,能有效解决政府内部职能部门之间的冲突与竞争问题。

在遵循分级制行政体系的基础上,我们不可忽略国家层面与地方层面的跨级性沟通。在推动新型农村合作医疗保险制度过程中,人力资源和社会保障部(简称人社部)和H市X区成为分级制纵向体系的上下两端。2002年中共中央、国务院出台《关于进一步加强农村卫生工作的决定》,明确了在全国开展新型农村合作医疗制度试点,随后2003年全国共有333个县(市)开展试点工作。作为卫生部联系试点省之一,Z省选择27个县作为首批新农合试点对象,而其中的H市X区则成为国家联系指导的改革试点县之一。中央层面对基层的直接指导能够节省交流成本,及时解决政策实验进程中存在的问题并吸取经验教训,同时这种跨级性的沟通也为地方实验上升为国家政策提供了一条更为顺利的捷径。到目前为止,看似能用之前所说的制度性架构的三步骤解释X区新农合政策实验的进程,然而,笔者认为这三个步骤忽略了两个内生变量:一是基层政府间的竞争问题,二是决策者与政策倡导者的学习适应能力。2017年底,X区农村居民参合率为74.0%,有效参合率为89.1%。而同样作为Z省27个试点县之一的Q市K县,其农村居民参合率与有效参合率均为90.3%,均稍高于X区平均水平(见表1)。根据新农合各类筹资渠道资金到位情况可知,X区新农合资金到位比例为92.6%,其中农村居民资金、乡镇财政资金和县财政资金到位比例为100%,省财政资金到位比例为50%,其他来源资金(企业)到位比例为71.3%;而K县新型农村合作医疗资金到位比例为92.3%,略低于X区,但其中农村居民资金、县财政和其他来源(企业)资金比例均为100%。省财政资金到位比例为50%,与X区一致(见表2)。由于省财政采取的是先拨付50%,到结算年度后再付另外50%的方法,因此X区政府与K县政府都在“暗暗较劲”,想方设法加大对新型农村合作医疗的投入,以期获得省市政府对地方新型农村合作医疗最大程度的政策性倾斜。可以看出,在新农合政策试点推进的进程中,X区与K县为了获得中央政策的优惠,得到额外的奖励,地方官员争相推动地方政策的创新与模仿。这种地方政府间的竞争若控制在一个合理的限度内,则有助于推动地方的局部政策实验跃升为国家政策。当然,由于地方政府长期以来一直在某些政策领域与中央进行博弈,为了地方利益的最大化,屡屡出现谎报数据——“共谋”以美化地方政绩或是无序竞争等行为。这也是地方政策实验进程中不可忽视的一点。(52)周雪光.基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑[J].社会学研究,2008(06):1—21+243.

表1 X区、K县新型农村合作医疗农村居民参合状况(按户)

表2 X区、K县新型农村合作医疗资金到位及使用状况

在推行新农合以前,农村医疗主要是以农民个人负担为主,高昂的医药费给农民带来了极大的负担。对旧有的农村医疗体制,中央政府在改革过程中大大增加了资助的力度,从而形成政府、农民、社会三方共存的新农合筹资结构。这种改变是决策者在应对复杂环境时的理性应对。当政策失灵、制度失效显而易见时,决策者更会产生从自己过往的经验教训和别人的经验教训中获得灵感的冲动。决策者会想方设法诊断当前面临问题的性质与严重程度,探寻解决问题的潜在有效方式,这就需要学习。根据王绍光的看法,只要通过不断的实验或实践学习,新型农村医疗改革各领域的问题就能够得到解决。(53)王绍光.学习机制与适应能力:中国农村合作医疗体制变迁的启示[J].中国社会科学,2008(06):111—133+207.虽然这种论断过于绝对,但不能否认学习能力在整个政策实验进程中的作用。政策的制定过程是一个开放、深入调查研究的过程,在这个过程中应该积极主动揭示意外发现的失误,这样才最有益于解决问题。(54)[德]韩博天.红天鹅:中国独特的治理和制度创新[J].石磊,译.北京:中信出版社,2018:12.

由上可见,政策倡导者,如地方政府也可能变成学习的推动者。政策倡导者会通过不同的方式学习,不断寻求理论依据从而支撑自己的主张。同时,他们也会坚持不懈地向决策者推介自己的学习成果,以期影响政策和制度变化的方向。(55)吴怡频,陆简.政策试点的结果差异研究——基于2000年至2012年中央推动型试点的实证分析[J].公共管理学报,2018(01):58—70+156.政策实验意味着存在不断试错的阶段,从失败中汲取经验教训也能构成一种学习路径。虽然一些制度在初始阶段千疮百孔, 但仍被投入运行, 在一个开放的创新过程中, 这些制度可能被改造, 或因经济和社会发展被取代, 最终决定制度生存演变的是因地制宜, 而不是靠引进国外现成的方案。正如诺斯所指出,“中国的制度结构拥有一种非同寻常的适应能力,这对中国的经济转型起到巨大的推动作用”。(56)[美]道格拉斯·C.诺思.制度、制度变迁与经济绩效[M].杭行,译.上海:格致出版社,2014:22.

四、结论与讨论

笔者结合国内外学者的已有研究以及社会实践的调研结果,将中国地方政府层面的实验转化为国家级政策的过程归纳为三个必要的制度性条件:分级制行政系统、跨级性沟通与“领导小组”。在对H市X区农村医保改革试点过程的追踪及深度访谈中我们发现, 改革之初X区的农村医保改革停滞不前而近几年却表现良好,显然实验“成功”之中的这三个制度性条件并不是绝对的。我们认为,中国的“政策实验”进程犹如一只“在海中航行的帆船”。决策者的学习/适应能力与地方政府间竞争作为制度性架构的两个内生变量,也深刻影响着政策实验的过程与结果。

由于中国政府体制的特征是权力的一体化和等级化, 地方政府主要面临上级政府的垂直监督, 水平方向的监督和制约较为有限。地方政府之间的竞争会产生“政治锦标赛”的效果。(57)周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007(07):36—50.晋升锦标赛还会内生出一种维持这种激励制度的积极因素, 从而较好地解决政策实验中的可信度问题。但是,正如前文所指出的那样,尽管地方政策实验是在中央选择性控制之下进行的,但并不能因此认为地方政府及地方主要官员的积极性和主动性是无关紧要的。实际上,如果地方政府普遍对政策实验消极对待,仅靠中央的倡导和鼓励地方政策实验也很难真正启动。地方政府承担着促进经济增长、扩大就业、维持治安、提供公共服务、保护环境等多种基本职责,由于上述各项工作对地方政府及其主要官员的政绩显示效果差异较大,因此所受到的重视程度也不一样。在这种情况下,地方政策实验基本上演变为围绕经济增长而展开的政策创新与模仿的“锦标赛”。从这个角度分析,学者们所看到的地方政策实验没能很好地解决公共产品供给的现象就变得非常容易理解,其实质是地方政策实验普遍采取“做正确的事”,而不是“正确地做事”这一行动原则的必然结果。