秸秆还田降解对土壤肥力的影响研究现状

张建,周岭*,朱玉雄,韩大伟,张皓天,许伟国,张咏程,李鹏毅

(1.塔里木大学机械电气化工程学院,新疆 阿拉尔 843300;2.新疆维吾尔自治区教育厅普通高校现代农业工程重点实验室,新疆 阿拉尔 843300;3.新疆前海农场生物科技发展有限公司,新疆 图木舒克 843800;4.伟腾畜禽养殖农民专业合作社,新疆 阿拉尔 843300)

秸秆还田是目前主要的秸秆资源利用方式,其优点包括:一是能够使秸秆资源肥料化,改善土壤环境,培肥地力,增产增收;二是能减少环境污染,避免资源浪费; 三是具有节能降耗的重要价值[1],为实现我国碳达峰、碳中和“3060”目标(即二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和)提供支撑。 2022 年我国棉花总产量为597.7 万t,其中新疆棉花产量为539.1 万t[2],由此估算生产的棉秆总量达2 000 多万t。 目前棉秆资源化利用的主要方式是直接粉碎还田,棉秆还田降解后能增加农田土壤氮、磷、钾和有机质含量,促进棉花生长[3-4]。 但调研发现,棉秆降解时间较长且可能不易充分降解[5],这势必影响新疆棉花产业高质量发展。 由此,笔者等从秸秆粒径、还田方式、与外源物质协同作用等方面阐述了秸秆还田对土壤微环境、肥力的影响,为新疆棉秆资源高效还田合理利用提供参考,为推行棉秆粉碎还田技术提供科学依据。

1 秸秆还田降解微环境研究

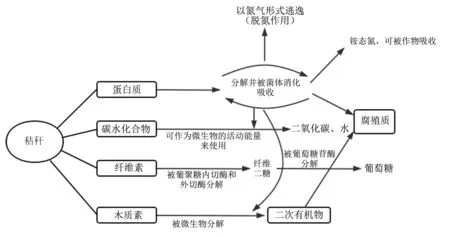

秸秆降解主要是土壤微生物对秸秆中的化学组分进行分解。 农作物秸秆含纤维素、半纤维素及木质素等主要化学组分,纤维素含量最高,占秸秆总量的40%~50%[6-7]。 秸秆降解过程大致如下:首先,秸秆中的粗蛋白、低分子碳水化合物等被微生物分解, 一部分粗蛋白被微生物分解形成氮气挥发,一部分粗蛋白形成铵态氮被植物吸收,碳水化合物被微生物利用进行呼吸代谢并产生二氧化碳气体[8];然后,秸秆中的纤维素及半纤维素等较难降解的物质被葡聚糖内切酶和外切酶分解成纤维二糖,再被葡萄糖苷酶分解成葡萄糖[9-10];最后,木质素和其他难以降解的物质被微生物分解。秸秆降解的机理见图1。

图1 秸秆降解机理[8-10]

土壤微生物种类、生物活性、多样性对秸秆还田降解影响显著, 降解秸秆的微生物主要有真菌、细菌和放线菌[11-12]。 土壤微生物既参与化学成分的分解,还在土壤生态循环系统中影响土壤肥力和农作物的相互作用。 杨铭[13]研究了小麦、花生轮作制度下不同还田方式对土壤微生物碳源代谢功能的影响,结果表明富碳秸秆粉碎还田可以增加土壤碳养分,提升土壤肥力,促进土壤微生物的繁殖代谢活动,提高微生物的活性且丰富其多样性。 也有研究表明秸秆的还田方式对土壤微生物群落结构及菌群的响应关系更为复杂[14-15],如翻耕和旋耕还田均能增加土壤的通气性, 加快秸秆在土壤中的降解,且翻耕还田还能提高深层土壤微生物数量和酶活性[16];免耕覆盖还田不易破坏土壤结构,可显著增加0~5 cm 土层微生物有机碳和全氮含量,而对深层土壤微生物菌群影响较小[17-18]。由此得出,秸秆还田能增加土壤微生物数量、种类,提高土壤酶活性,不同秸秆还田模式对土壤微生物群落结构及菌群的影响有差异。

2 秸秆还田降解对土壤肥力的研究

2.1 秸秆还田粒径、长度对土壤肥力的影响

有研究表明,秸秆自身含有的化学成分是影响秸秆降解速率的因素之一,秸秆3 种化学组分的降解率表现为半纤维素>纤维素>木质素,因木质素分子量大且结构稳定,故较难降解[19-20]。棉秆中木质素含量约为15.3%[21],是玉米秸秆的3.3 倍、小麦秸秆的1.9 倍[22]。因此,棉秆中大量木质素的存在使其在土壤中难以降解。

大量研究表明,秸秆还田后,其粒径大小是影响土壤肥力的重要因素之一。秸秆粉碎粒径直接影响秸秆的降解速率、土壤养分及作物的生长发育和产量[23-24]。Zhang 等[25]分析了不同粉碎长度的小麦秸秆还田对土壤物理性状和小麦生长的影响,结果显示粉碎长度在5 cm 左右的秸秆还田有利于减少土壤水分流失,具有良好的保墒效果。 张莉等[26]认为秸秆制成颗粒状(直径4 mm,长度4~6 cm)还田能显著提高土壤有机质、 碱解氮和有效磷的含量。说明秸秆粉碎粒径对土壤特性、保墒及秸秆降解程度均有影响, 这可为棉秆还田高效利用提供参考。在实际生产中, 应尽量将秸秆粉碎至长度5 cm 以下再还田,并与土壤充分混匀[27-29]。

2.2 秸秆还田方式对土壤肥力的影响

不同的秸秆还田方式会改变秸秆与土壤的接触形式,从而直接影响土壤微环境。 Ndzelu 等[30]发现随着还田深度的增加,土壤腐殖质、有机质等含量均有所增加, 与表层覆盖方式相比, 秸秆埋深10 cm 及埋深20 cm 的还田方式均显著提高土壤有机碳和腐殖质含量。 张金珠等[31]对滴灌棉田的研究认为,棉秆在深埋30 cm 还田方式下对土壤具有一定的保水性,有效抑制了土壤中水分散失和盐分聚集。 张曼玉等[32]对比秸秆覆盖和翻压还田2 种方式发现,翻压还田方式增加了土壤含水量和有机质含量,降低了土壤中的盐分含量,并能改善土壤颗粒微观结构,促进土壤大粒径团聚体的形成。 刘单卿等[33]采用尼龙网袋法对比小麦秸秆翻埋还田与覆盖还田的降解率,发现2 种还田模式的秸秆降解率均先快后慢,而翻埋还田模式下秸秆的降解率和养分释放率均优于覆盖还田。 在秸秆免耕还田、旋耕还田和翻耕还田3 种模式中,一些研究表明秸秆旋耕还田与其他2 种模式相比更利于提高表层土壤有机碳、全氮、全磷含量,可提高秸秆降解效率[34-35]。 上述研究表明深翻入土的秸秆还田方式比直接覆盖的还田方式提高土地供肥保肥能力的效果。

秸秆还田量对土壤特性的影响也是众多学者探究的内容。Zhang 等[36]研究表明,在秸秆还田量为3 000 kg·hm—2且不施肥的情况下, 土壤中钾元素较少,导致各营养元素失衡;随秸秆还田量增至6 000 kg·hm—2并适当施肥, 土壤中钾元素充足且各营养元素间达到平衡。 但秸秆还田量越多,其所需降解时间越长。 有研究表明,还田后170 d,半量还田的秸秆降解率为73.4%,而全量还田的秸秆降解率为66.8%,全量还田明显比半量还田的降解率低[37]。 冷明珠等[38]分析了秸秆还田量对土壤肥力的影响,表明在还田量过多的情况下,土壤长期处于高温状态,会减少土壤微生物数量,抑制微生物对秸秆的降解, 且土壤中碳氮比随还田量增加而上升,出现秸秆在降解过程中与作物争氮现象,使作物产量下降。 由此可知,过量还田会增加土壤降解的负担,所以秸秆还田应适量[39]。

2.3 秸秆耦合外源肥料对土壤肥力的协同影响

目前,研究发现秸秆还田耦合氮肥、磷肥、复合肥料或有机物料等对土壤肥力协同作用显著[40]。Tiecher 等[41]研究认为,农作物残留在土壤内的大部分有机碳被固定,适当施加磷肥可增加有机态磷的含量。Zheng 等[42]为减少化肥的施用,将秸秆与生物炭混合还田,进而发现秸秆耦合生物炭还田并施少量化肥是效果最好的田间管理模式,这是由于生物炭具有丰富的孔隙结构,通过富集菌群、持留土壤水分,可为促进秸秆降解提供必要的条件,同时秸秆降解过程耦合炭可进一步积累土壤养分,提升土壤肥力。

为了进一步促进秸秆降解,前人还研究了腐熟剂对秸秆降解的影响。结果表明秸秆配施腐熟剂能有效提高秸秆降解速率、增加土壤酶活性和速效钾的含量,进而提高耕地生产力和作物产量[43-45]。 常洪艳等[46]对比低温菌、常温菌和混合菌对秸秆的降解效果,分析表明这3 种不同降解菌剂均能加快秸秆的降解,且添加混合菌剂对木质素的降解效果更好[47]。

此外,关于秸秆还田时耦合无机物对土壤肥力的影响也有不少报道。 史丽霞[48]通过添加不同种类氮源、金属离子和不同比例的生石灰等研究其对玉米秸秆还田的影响发现,添加硫酸铵、硫酸亚铁和0.6%(质量分数,下同)的生石灰为玉米秸秆还田的最优方式,其中添加尿素、硫酸锌和0.3%的生石灰对土壤pH 的调节作用最好,添加硫酸铵、硫酸锌和0.6%的生石灰对土壤有机质含量的影响最显著,添加尿素、硫酸镁和0.9%的生石灰对降低土壤盐分含量的效果最佳。

综上所述,秸秆耦合不同的外源物质对土壤肥力提升的作用途径各不相同,如无机外源物质可能通过物理吸附或化学反应等作用改变土壤的结构,添加有机质、微生物菌剂通过加快秸秆分解等作用增加土壤腐殖质等成分[49-51]。因此,土壤肥力提升可能通过1 种或多种途径协同作用完成,就目前研究而言, 多途径协同完成土壤肥力提升的效果较好,但作用机理还需要深入研究。

2.4 环境条件对秸秆还田的影响

各地区的气候特点和土壤质地不同[52],对各类秸秆降解过程必然产生不同影响。 王弯等[53]通过设置不同原料配比和温度条件的研究表明,秸秆降解效果最佳的温度在30~40 ℃,且随温度升高,土壤中的有机质、 全氮和全磷含量呈先升后降趋势。Kotwica 等[54]认为春季和秋季土壤中矿物氮平均含量呈下降趋势,可能是受当地春、秋季温度低和降水量小的影响。

除了温度和水分,土壤类型也是影响秸秆降解及土壤肥力的主要因素之一。研究表明,在砂土、壤土和黏土等不同土壤中,秸秆在黏土中的降解率最低,可能是因为秸秆在黏土中的降解近似于厌氧降解[55]。 秸秆中的氮、磷和钾等营养元素在岩溶土壤中容易聚积,在非岩溶土壤中易散失,且降解过程中土壤理化特性受到相应影响,如pH 随时间延长先降后升[56]。

上述研究说明秸秆在不同季节、温度和土壤质地中降解变化规律均不相同,对土壤理化特性及肥力的影响也存在显著性差异。 其中,新疆南疆因地处塔里木盆地干旱少雨,土壤类型多为砂土和砂壤土,pH 偏碱性,土壤紧实度和含水率偏低[57],可能不利于秸秆降解;北疆存在季节性冻融现象且气候较湿润,土壤类型主要有壤土和黏土[58],相对南疆土壤条件较易降解秸秆。

3 展望

综上可知,秸秆降解受内在因素和外界因素双重影响。我国特别是新疆地区棉秆粉碎还田还有诸多问题值得深入探讨,如:探究不同地区不同土壤类型的棉田随着种植年限的增加,棉秆还田对土壤理化性质的影响;从不同层面、不同尺度研究棉秆形态分布对土壤结构、持水性及固碳固氮能力的影响;研究滴灌条件下,棉秆粉碎还田对营养元素在土壤中迁移行为的影响;探究棉秆粉碎还田的优化条件及其对土壤结构及肥力的影响等。可持续的棉秆粉碎还田措施不仅是新疆棉花产业高质量发展的必要基础,而且对于保障我国棉花战略安全具有重要意义。