刑事诉讼再法典化的契机与基本构想

张建伟

法典化之议,缘起于《中华人民共和国民法典》的制定。民法典出台之后,其他一些部门法的研究者纷纷主张本部门法之法典化,部分刑事诉讼法学者也是如此,如陈卫东教授指出:“法典化并不仅仅只涉及民法领域,在建设中国特色社会主义的新时代,在党的十九届四中全会提出要进一步‘完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系’的背景下,法典化也应当成为其他部门法立法完善必须关切的时代命题。”①陈卫东:《论刑事诉讼法的法典化》,载《中国法学》2021 年第3 期。如此,法典化的热议为重新审视刑事诉讼法文本、立法过程以及未来发展方向提供了契机。不过,在笔者看来,各部门法的法典化之议,纯由立法机关在制定民法时的技术失误所导致,属于一个“美丽的错误”。这是因为,1979 年立法已经完成了刑事诉讼法和刑法之法典化,其他主要部门法也陆续完成法典化。就此而言,非历史追溯意义上的“刑事诉讼法的法典化”口号更像是一个伪命题。鉴于这一口号具有的尽可能改良刑事诉讼制度甚至实现刑事诉讼法跨越性进步的价值,笔者是认同对刑事诉讼法进行一番大规模改造的,同时建议将刑事诉讼法的“法典化”正名为“再法典化”,并以此为出发点讨论其契机、条件以及立法需要解决的主要问题与途径。

一、法还是法典:一个技术性分析

法与法典,到底是何关系,需要进行一番技术性分析。我国民法的正式称谓,已经由全国人民代表大会在制定该法律时加以确定,即《中华人民共和国民法典》。这一命名,立即造成我国法律体系内法律称谓的不统一,只有民法称为“民法典”,其他法律——包括宪法在内,皆称“法”。这就引出一个问题,“法”与“法典”应当如何区分,我国民法到底应该称为“中华人民共和国民法典”还是“中华人民共和国民法”,这一问题因涉及我国法律体系中用语科学化的技术性问题,以及对其他部门法同样问题具有影响,不能不深究一番。

《中华人民共和国民法典》据称是“新中国历史上首部以‘法典’命名的法律”,就目前来说,也是唯一一部以“法典”命名的法律。有法学专家详细解读民法典何以称“典”,提出如下理由:

通观历史上的立法可以发现,能够被命名为“法典”的法律,大体上有三个明显的特征:一是该立法在国家法律体系中的地位十分重要;二是该立法体系庞大,法律制度规模大,法律条文在当时的社会是最多的;三是立法者要突出该法的体系性,强调立法的逻辑和规律。我国民法典就是因为符合这三个方面的特征,才被定名为“法典”。②《民法典何以为“典”》,载《光明日报》2020 年05 月30 日,第7 版,https://www.toutiao.com/article/6832449708141576717/?&s ource=m_redirect&wid=1683270145950,2023 年4 月27 日访问。

具体分析,民法称“典”的理由之一,是立法的重要性。鉴于民法在国家与社会治理中具有特别重要的地位与功能作用,故而将其“法典化”。特别称之曰“法典”,等于肯定其傲视群伦、法中称尊的重要地位与独特功能。毋庸置疑,在当代法律体系中,民法具有特殊性,常常为各国立法、司法以及法学研究所重,如一提到拿破仑法典,大家立即想到的不是法国1810年刑法和1808年刑事诉讼法(当时叫《治罪法》)等,而是1804 年民法,尽管拿破仑在位时不仅制定了民法,也制定了包括刑法在内的一系列法典。究其原因,在现代社会,私法关系涉及社会人身关系和财产关系,与社会上每一个自然人、法人和非法人组织息息相关,是与人们日常生活和工作关系最密切的法律,也是一个国家营造营商环境的法治因素中最重要的法律,尤为现代重商主义社会所看重。在我国,随着社会经济的发展与经济自由度的加强,以民法保障全体民众的财产利益,越来越占据突出地位,尤其是我国主体经济的社会主义性质,需要为社会提供一份具有高度权威性的权利保障书,民法便扮演这样的角色。我国法律保障的各种权利很多,以民事权利为主要属性的人身权利和财产权利显得特别重要。作为保障这些民事权利的民法,当然就被置于仅次于宪法的崇高地位。

理由之二,民法代表了一个国家法制的水平,也是法治社会的重要指标。许多国家,都以有着较为健全、完善的民法而感到自豪,我们在评价一个国家法制是否具有较高水准的时候,也常常以其民法为衡量指标。这是因为,民法涉及社会生活的多个层面,其法律体系较其他法律更为庞大,条文数量也蔚为大观,因此,法律的体量足以在诸法中称雄,例如“法国民法典、德国民法典、瑞士民法典(包括瑞士债法),其条文都超过了2200 条。我国民法典法律条文包括七编、1260 条,近80 章,仅仅汉语字数就超过了10 万。这个体量,可谓非同小可。”③同上注。不仅如此,“我国民法典并不是全部民法规范和制度的立法,而仅只是民法一般法或者基本法的立法,在此之外,还有商事立法、知识产权立法和社会权利立法等民法特别法。无论如何,此次编纂完成的民法典,其体量也远远超过其他法律,将其称为‘法典’,凸显了它在规范和制度体量上的重要性。”④同前注②。

理由之三,“民法典命名的使用,强调庞大的民法规范、制度整合为一体之时的体系科学性和逻辑性。”⑤同前注②。由于民法涉及的领域广泛,适用的范围广阔,涉及的民事主体众多,在国家与社会治理中的意义重大,在整个法律体系中占有举足轻重的地位,因此政府予以高度重视,立法者不能轻忽,法学者精研此法,司法者给予厚望,并不难理解。民法的研究、编纂等工作往往需要耗费相当长的时间(如一些国家需要在民法制定之前就进行全面的民事习惯调查,以便形成契合本国国情并具有本国特色的民法),需要大量的立法准备与学术研究的精力投入,“这一工作的核心任务,就是要找到庞大的民法规范、制度之间的内在逻辑,以及观察这一逻辑的基本方法。”⑥同前注②。我国民法在总则中采取了“提取公因式”的做法,提炼民事活动中的共同规则并按照具体民事权利的领域划分为分则中多部分内容,体现立法结构上的科学性和合理性,从而“将庞大的民法规范和制度按照体系化科学编纂为一个有机和谐的整体,正是贯彻科学立法原则的结果。总体而言,本次民法典编纂按照体系化科学的要求,消除了原有民事立法散乱且存在内在混乱的弊端,遏制了立法盲目和冲动,实现了民事立法体系的极大改进”。⑦同前注②。

理由之四,民法在称谓上不仅仅是“法”(law),而是“法典”(code,还有人将法典英译为law code或者code of law),也就是civil code 而不是civil law。如法国民法典就称为French Civil Code,又如俄罗斯苏维埃联邦社会主义民法典称为civil code of the Russian soviet federated socialist republic。其中code 区别于law,应当定名为“法典”,以示与“法”的区别。我国民法就英译为Civil Code,因此,中文称谓就应当是“法典”。

上述理由,在笔者看来,都值得商榷。诚然,民法的确具有不同凡响的法律体系地位,其体系之庞大,条文之众多,涉及面之宽广,对于个人、法人、非法人组织乃至政府以及司法机关影响至深,为其他法律之所不及,但是,这并非民法称“典”具有说服力的理由。民法具有的三大明显特征——国家法律体系中的地位特别重要,立法体系庞大、法律制度规模很大以及法律条文最多——不独中国如此,其他国家也是如此。立法者要突出其体系性,强调其逻辑和规律,也不必非称之为“法典”不可。也就是说,并非具有这些特征,就需要将“法”改称“法典”,如日本民法就只称“民法”而不称“民法典”,事实是,日本民法完全具备上述三大特征,其条文数量也颇可观,除总则外,尚有物权、债权、亲属、继承等诸编,相续共计1044 条,附则尚有27 条。又如德国民法(Deutsches Bürgerliches Recht),也是极具代表性的法典,但是,在称谓上仍称为“法律”(Recht)而非“法典”(code)。英人欧内斯特·J.舒斯特所著英文著作《德国民法原理》,其英文为The Principles of German Civil Law。称德国民法就是“民法”(Civil Law)而非“民法典”,并无贬低德国民法之意。再如我国台湾地区“民法”也只称“法”而不称“法典”,其由大陆时期制定的民法沿用、发展而来,也分总则与分则,分则又有民法债编、民法物权编、民法亲属编、民法继承编,计1225 条,尚有施行法若干条。由此可以得出结论,民法称“典”,并非必然,称之曰“法”并不会贬低民法在法律体系中的地位与价值。

需要指出的是,code 并非只有“法典”之意,作为法律术语,code 可大可小,有的“code”只相当于汉语中的“准则”,有时也翻译成“守则”“执行守则”(code of practice),如Code of Practice of Detention,Treatment and Questioning of Persons by Police Officers,又如The Code of Crown Prosecutors(中译为《皇家检察官准则》)。因此,code 与law 相比,并非就高后者一等,不必以code 具有优越性的概念解读来为“民法典”提供依据。

在汉语中,“法典”一词有多种含义:其一是“法令典章”,如《孔子家语》中“而民犹或未化,尚必明其法典,以申固之”。这里的“法典”就是泛指法律法规典章制度;其二,“汇集同一性质的法规而形成有系统的法律。如:‘汉摩拉比法典’;‘民法典’。”此外,佛家语中也有“法典”一词,指的是“正法的经典”。⑧三民书局大辞典编纂委员会编辑:《大辞典》,三民书局1985 年版,第2570 页。在上述含义中,“汇集同一性质的法规而形成有系统的法律”最接近我国当下使用的“民法典”概念,如有学者指出的那样:“法典化要求对一个部门法律下的所有基本原则与重要规则进行系统性编纂,形成‘完整、连贯和清晰’的法律。”⑨同前注①。因为民法典是在原来民法通则、民法总则、物权法、婚姻法等法律法规基础上汇编成的,不少学者将民法认定为“民法典”就是建基于这一多个法律法规汇编的意义之上的。就此而言,1979 年刑事诉讼法也是在原来《中华人民共和国逮捕拘留条例》《人民法院组织法》以及《人民检察院组织法》中司法程序部分基础上形成的;1979 年刑法是在《中华人民共和国惩治反革命条例》《中华人民共和国惩治贪污条例》等法律法规基础上形成的,皆可谓具有综合性、系统性,而刑事诉讼法、刑法也符合这里“法典”的定义,何以不称为“法典”?

这里需要指出的是,“法典”具有一定的综合之意,但是,“法典的编纂应是为了便宜行事而制定,而无需将一种法律的全部编入至一个法典当中。比如在民法法典中,区分有关商事的法律而作为商法法典。在刑法法典中,与军人的犯罪相关法律分开而作为陆海军刑法。如此的分法,最显著的特点就是以其单行法加以规定,更为方便。”⑩[日]穗积陈重:《法典论》,李求轶译,商务印书馆2014 年版,第86 页。可见“法典化”不等于将所有相关法律都一股脑整合入一部法律之中,形成一种大杂烩法典。

在我国,“法”与“法典”的称谓有一个习惯问题,立法上正式称为“法”的一些基本法律,在一些场合我们也称之为“法典”,如刑法为立法机构正式命名的法律,我们常常在著述或者口头表达中称之为“刑法典”,刑事诉讼法与民事诉讼法等部门法亦然,我国50 年代翻译的东欧等国刑事诉讼法,大多都以“法典”称之,如《保加利亚人民共和国刑事诉讼法典》《朝鲜民主主义人民共和国刑事诉讼法典》等;同时期有的就称之为“法”,如1956 年出版的《德意志民主共和国刑事诉讼法》。1995 年和2013 年国内出版社分别出版的《德国刑事诉讼法典》中译本,称为“法典”,其中1995 年《德国刑事诉讼法典》还是中国政法大学出版的“外国刑事诉讼法典系列”丛书中的一本,该丛书即以“法典”命名。

总之,民法以“法典”命名,不过是把学界和司法界对于法国民法、德国民法的习惯性称谓移植于我国民法,仿佛“民法典”就有超越“民法”的崇高地位,实际上,“法”与“法典”未必就有实质差异,不少情况下,不过是习惯称谓不同而已。那种认为“法典”有其特殊含义,优于“法”的观点,不过是一种有意或者无意的误解误会。不仅如此,在一个国家法律体系中,法律的称谓以统一为宜,不该有的称“法”,有的称“法典”,因此,笔者认为我国民法的正式称谓为“中华人民共和国民法”即可,没有必要非称为“民法典”,以求立法技术上基本法律称谓上的一致性。就法律称谓而言,French Civil Code 固然称为code,实则法国刑法典(Code pénal)和刑事诉讼法典(Code de procédure pénale),皆以code 命名,具有称谓上的一致性。

进行以上分析,有助于恰当判断我国是否需要进行刑事诉讼法典化以及何时完成刑事诉讼法典化的问题,从而作出“刑事诉讼法典化”在当下是否是一个伪命题的判断。

二、刑事诉讼法典化的历程与法律过于简约的现象

我国刑事诉讼之法典化,非自今日始。到目前为止,我国刑事诉讼法已经分别以立法通过并正式颁布实施为标志完成了两次法典化。之所以需要两次法典化,是因为第一次法典化之后,由于国家政治巨变而重归非法典化的局面,多年之后,才又一次完成了刑事诉讼法典化。

(一)刑事诉讼第一次法典化

刑事诉讼第一次法典化,是我国从一个中世纪国家走向现代国家的产物。20 世纪初,大清朝为顺应时代要求和收回治外法权,模仿西方国家的法制和司法开始法律的改革。1902 年,清政府任命沈家本、伍廷芳为修律大臣,下诏宣布立法宗旨为“参酌各国法例”“务期中外通行”“与各国无大悬绝”。这一立法宗旨,是为了满足英国等列强提出的废除领事裁判权、恢复中国的司法主权完整性的条件而提出的。这一次法典化,实有不得不如此的时代背景。

在当时,制定诉讼法是清末立法项目之一,我国法律史中诉讼法进行法典化由此起步。杨幼炯先生曾指出:“我国以前关于诉讼法之规定,大抵皆系着眼于刑事诉讼而定,而以之准用于民事诉讼。且实体法与程序法迄无区别。光绪三十二年修律大臣提出诉讼法草案,由伍廷芳起草。伍为英美法派,偏于英美法之规定,如采用陪审制度是也。自是始有独立之诉讼法,然民刑未分,规定诸多未备。迨至宣统二年十二月,刑事诉讼法与民事诉讼法草案相继完成,于是民刑诉讼法始各分立。”⑪杨幼炯:《近代中国立法史》,上海商务印书馆1936 年版,第74 页。1906 年在沈家本、伍廷芳的主持下编成《大清刑事、民事诉讼法草案》,当时刑事诉讼与民事诉讼是一体规定的,这是我国法律史上第一部诉讼法典(草案),也是诉讼法实现法典化的起步。这部法律草案共分五章,计260 条,另有《附颁行例》3条,从其内容看,已经具有现代司法的基本精神,具体制度采行公开审判原则以及陪审、律师辩护、诉讼代理等制度。可惜的是,在1906 年(光绪三十二年)上谕就“究竟于现在民情风俗能否通行”征求各地“将军、督抚、督统等”意见之时,各省先后于1907 年覆奏请求暂缓施行,这部法律草案就此被搁置。1909 年,沈家本在日本人冈田朝太郎等人协助下,重新编纂《刑事诉讼律》,完成草案,共分六编十五章,计514 条。这部法律草案未及颁布,清帝逊位,刑事诉讼法的法典化没有在清朝完成。

1912 年,袁世凯就任民国大总统一职,在来不及制定民国法律的情况下,准许暂时援用清朝制定的法律。于是,《刑事诉讼律》(草案)中关于事务管辖、土地管辖、管辖指定与移转等规定,各审判衙门暂行实施,使《刑事诉讼律》(草案)成为得以执行的法律。1921 年北洋政府将前清《刑事诉讼律》修改为《刑事诉讼条例》,颁布后于1922 年1 月全面施行。此时,虽然不称“法”而称“条例”,实际上已经迈出了民国刑事诉讼法典化的重要一步。在民国时期,刑事诉讼法典化的最终完成,应当以1928 年7 月立法院颁布《中华民国刑事诉讼法》和《中华民国刑事诉讼法施行法》为标志。这两部法律在1934 年得以修正并于1935 年1 月1 日施行,分为九编,共计516 条。与世界主要国家横向比较,《中华民国刑事诉讼法》并不逊色,它是在北洋政府《刑事诉讼条例》基础上,也就是在大清刑事诉讼律草案的基础上,取法德国、日本等国刑事诉讼法而制定的。法典采行大陆法系职权主义的诉讼模式,确立弹劾原则,公诉与自诉相结合、以公诉为主的原则,不变更原则,起诉便宜原则,直接言词原则,实质真实原则,自由心证原则,审判公开原则,并实行辩护制度和四级三审制制度(第三审为法律审)等。

(二)刑事诉讼第二次法典化

我国刑事诉讼法的第二次法典化,起因是过去的法典随着中华民国的终结而废止,只在我国台湾地区才得以沿用。新中国成立前夕,中共中央于1949 年2 月发布《关于废除国民党的六法全书与确定解放区的司法原则的指示》;紧随其后,华北人民政府于1949 年4 月1 日发布《废除国民党的六法全书及一切反动的法律的训令》,指令各级人民政府的司法审判不得再援引六法全书的条文,确定要求解放区的司法工作以人民政府颁布的新法律为依据。由于六法全书被废止,刑事诉讼法典化成为新中国的一项立法任务。

新中国刑事诉讼法典化的进程,一开始以苏联为师,50 年代学习和移植苏联司法制度和诉讼程序达到高潮,为后来的法典化打下基础。新中国之初,建立起来的苏联式司法体制、三级二审的审级制度、公开审理原则以及陪审制度,成为1979 年刑事诉讼法加以沿用的基本制度。但是,新中国成立到1979 年的30年间,我国没有制定刑事诉讼法典,只是在《宪法》和颁布的若干单行法律法规如《中华人民共和国人民法院组织法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》《中华人民共和国逮捕拘留条例》中规定司法机关体系和若干刑事诉讼原则以及诉讼程序。

尽管如此,新中国刑事诉讼法典化的进程在1954 年就开始了。1954 年,中央人民政府法制委员会草拟了《中华人民共和国刑事诉讼条例》。第二年,最高人民法院下发了《审理刑、民案件程序总结》,用以指导各地司法机关办理诉讼案件。1957 年又草拟出《中华人民共和国刑事诉讼法草案(草稿)》,该草案分七篇,共325 条。1962 年中央主管部门在1957 年草稿的基础上,经过广泛征求意见并反复修改,在1963 年4 月完成《中华人民共和国刑事诉讼法草案(初稿)》,其一个醒目的变化是,法律条文由325 条大幅度减为200 条。这一法典化过程,尽管产生了一些成果,但仅仅停留在过程阶段,始终未能完成刑事诉讼法典的立法工作。

新中国刑事诉讼法典化是在1979 年7 月1 日完成的。1979 年2 月,全国人大常委会法制工作委员会(以下简称“全国人大法工委”)成立,彭真主持了刑法、刑事诉讼法等七部法律⑫1979 年7 月1 日,五届全国人大二次会议一天内通过了7 部法律,史称“一日七法”,即《刑法》《刑事诉讼法》《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《人民法院组织法》《人民检察院组织法》《中外合资经营企业法》。这些法律都是为了满足改革开放的迫切需要而制定的。的起草与制定,当时在1963 年形成初稿的基础上,起草了新的《刑事诉讼法草案》(包括修正一稿、修正二稿)。1979 年6 月,《刑事诉讼法草案》(修正二稿)提请第五届全国人民代表大会二次会议审议,于1979 年7 月1 日正式通过,同年7 月7 日公布,1980 年1 月1 日起施行。就此我国结束了新中国成立30 年来没有刑事诉讼法的局面,标志着刑事诉讼法典化的完成。

对于这一法典化,有学者予以否定,指出:“过去我国虽然通过并施行了一些形式上带有法典样态的法律,但是,由于未经实质上的法典化,使得此类法律无法承载新时代的治理需求与法治使命。《中华人民共和国刑事诉讼法》(以下简称《刑事诉讼法》)作为改革开放后施行的首批法律,难免存在着这种原生性的弊病。……《刑事诉讼法》虽然体现为法典的样态,但并未经历过法典化编纂的过程。它的制定很大程度上直接移植自苏俄法制,包括结构、原则、主要制度在内的一系列重要内容仍保留着苏俄刑事诉讼法的色彩,完备性与体系性皆不充分。就此而言,我国《刑事诉讼法》徒具法典之名,而无法典之实,这与民法典形成了鲜明的对比。”⑬同前注①。在笔者看来,这一说法值得商榷。1979 年刑事诉讼法的立法尽管起草工作只用了两个月时间,通过的法律也较为粗陋,但是这部法律既具有形式上的法典样态,也符合实质意义的法典性质,不能因其功能“无法承载新时代的治理需求与法治使命”而否定其法典性质,也不能因其继受苏联法制就认为“徒具法典之名,而无法典之实”。在国际上,继受他国法制而形成法典的并不鲜见,日本明治时期的法典编纂,就是在法国法学家布尔索纳特的帮助下,移植法国法律而进行的;后来以德国为师,也是继受性法典化过程。⑭参见华夏、赵立新、[日]真田芳宪:《日本的法律继受与法律文化变迁》,中国政法大学出版社2005 年版,第71 页。至于“法典化”之“化”是否一定都要复制民法编纂那样的繁复过程,显然也没有固定模式的要求。

(三)我国刑事诉讼法的简约现象:法典化之议的文本原因

1979 年《中华人民共和国刑事诉讼法》分四编,只有区区164 条,作为一部重要的部门法,这部法律的制定起到填补法律空白和满足司法办案急切需要的作用。但是,就条文数量来说,实在是太过简陋。全国人民代表大会常务委员会在1983 年为满足从重从快严厉打击严重危害社会治安的需要发布的《全国人民代表大会常务委员会关于迅速审判严重危害社会治安的犯罪分子的程序的决定》以及后来陆续发布的《全国人民代表大会常务委员会关于国家安全机关行使公安机关的侦查、拘留、预审和执行逮捕职权的决定》《全国人民代表大会常务委员会关于刑事案件办案期限的补充规定》《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国人民法院组织法〉的决定》和《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国人民检察院组织法〉的决定》等,修改、补充了刑事诉讼法部分内容。

1996 年,《刑事诉讼法》迎来第一次正式修改。1996 年3 月17 日该修正案以《全国人民代表大会关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》的名称获得通过。修正后的条文共225 条,比修正前增加了61 条。这次修正,在司法人权保障和庭审方式改革等方面取得明显进步,得到海内外高度评价,但是,法律条文虽然有所增加,仍然不够丰富,仅达到225 条。

2012 年3 月14 日上午,第十一届全国人民代表大会第五次会议通过了《全国人民代表大会关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》,完成刑事诉讼法典化之后的再修改。这次法律修改增、删、改共计149 条,其中增加66 条,修改82 条,删除1 条,法律条文数增加到290 条。1998 年,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大法工委联合制定、下发了《关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》,试图弥补修改《刑事诉讼法》不久就发现的若干立法漏洞。

2018 年10 月26 日,十三届全国人大常委会第六次会议通过《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》,这是自1979 年刑事诉讼法制定以来第三次修改该法律,修改涉及26 个条文,法律条文数由290 条变为308 条。这一条文数,仍然不及上述刑事诉讼第一次法典化时候的516 条,也不及此前更早的《刑事诉讼律》草案514 条之规模。

我国刑事诉讼法之所以简约粗陋,与立法机关秉持“宜粗不宜细”的立法宗旨有关,也与对刑事诉讼法作为手续法应当详细规定的认识不足有关。刑法与刑事诉讼法同时制定,但刑法不断修订,规模越来越大,就不再是“宜粗不宜细”的局面,而是体现了对刑法在秩序价值实现中的高度重视。一旦某一部法律的细致性得到高度重视,“宜粗不宜细”的立法宗旨也会有所改变。

我国刑事诉讼法典虽经三次修改,但仅达到308 条,只相当于一部“立法纲要”,留白不少,需要公安司法机关各自制定解释、规则和规定加以弥补。为弥补法律留下的空白,增加法律的可操作性,最高人民法院、最高人民检察院、公安部分别制定、颁布了关于执行《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释、规则、规定,这些规范性文件补充了法律过分概括的规定留下的大量空隙,也遮掩了法律过于简陋造成的可操作性不足的问题。

这些解释、规则、规定在刑事诉讼法历次修改中始终起到弥补刑事诉讼法条文粗糙、疏旷等缺陷的作用。最新修改的《人民检察院刑事诉讼规则》于2019年12月30日由最高人民检察院公布实施,分为17章,共684 条。同样,现行有效的《公安机关办理刑事案件程序规定》为2020 年8 月14 日由公安部公布并于9 月1 日正式实施,分14 章,共388 条。《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》于2021 年2月4 日由最高人民法院公布并于3 月1 日正式实施,分为27 章,共655 条。上述规范,都依循一种理性立法模式而制定,涵盖了侦查、检察和审判等刑事诉讼环节的程序与制度,是以最新修改的刑事诉讼法为依据,结合司法工作实际,在多年积累经验的基础上制定的,为正确执行修改后的刑事诉讼法,在一定程度上为弥补该法较为概括而不够具体、细致的缺陷起到了重要作用,使其获得更好的执行条件。

司法解释和相关规范性文件,固然能够起到将法律条文细化并增强其可操作性的作用,但是也会产生新的问题,如司法解释具有“代行立法”现象,有的内容很重要,需要立法加以确立,但立法却付诸阙如,完全由司法解释加以规定,就逾越了司法解释的界限,形成立法与司法的混淆现象。司法解释应当以法条为依据,但一些司法解释并不对应特定的法律条文,而是创造了以司法解释形式存在的法律条文,却未经立法机关以正式的立法程序加以确立,从而僭越了立法权。对有立法价值的条文,需要立法加以吸收,刑事诉讼法的再法典化显然是一个重要途径。

三、刑事诉讼再法典化:立法心理与相应的政治因素

在我国,刑事诉讼再法典化的议题,需要对前两次法典化有一明确认知,并在这一认知基础上形成一个前提判断,即未来要进行的是“再法典化”——相对于民国时期法典化以来的“第三次法典化”。或者,相对于新中国成立以来第一次法典化,即1979 年刑事诉讼法立法的第二次法典化。

再法典化,究竟如何界定,可以有两种具体含义:一是另起炉灶,重新制定一部刑事诉讼法,亦即不再沿用原来的刑事诉讼法,制定一部全新的刑事诉讼法;二是在现有刑事诉讼法的基础上,经过结构调整、增添法条,扩大内容,形成“大修”,完成刑事诉讼法的面貌大更新。就我国目前的立法倾向进行合理推测,不难得出结论:将现行有效的刑事诉讼法完全放弃而制定一部全新的刑事诉讼法,有很大难度,因为这样做无异于否定了原来的刑事诉讼法,与立法机关认可刑事诉讼法既有的“任务和基本原则是正确的”以及由此取得的良好的实践效果的结论相左。不仅如此,现行刑事诉讼法的结构与大量内容有保留的价值,不少规定仍有其生命力,就此而言,在既有法律的基础上进行大修即可,似无必要完全推倒重来。对于这一问题,早在1992 年就有学者进行过分析,其观点并未过时:

刑事诉讼法对现行刑事诉讼的修改既不能推倒重来,全部修改,也不能仅限于个别条文词句的修修补补。前者既脱离中国国情,又是对现行刑事诉讼法基本精神和其实施以来所取得成就和发挥的重要作用的否定;而后者又不符合现实司法实际的需要,不足以弥补现行刑事诉讼法的缺陷和不足。我们认为,应当在肯定和保留现行刑事诉讼法中经过实践证明是正确的、行之有效的原则、程序和制度的基础上,本着实事求是、一切从实际出发的精神,该增的增,该删的删,该调整变更的调整变更。⑮陈光中、王洪祥:《关于修改刑事诉讼法问题的思考》,载中国法学会诉讼法研究会编:《刑事诉讼法的修改与完善》,中国政法大学出版社1992 年版,第11 页。

不过,无论哪一种具体意义的“再法典化”,都是法律界,尤其是刑事诉讼法学界所期盼和认同的;能否实现“再法典化”,不仅需要刑事诉讼法学界予以支持,也要看立法机关乃至中央领导部门的选择决策。对此陈卫东教授指出:

中央对法典的编纂高度重视。2021 年1 月发布的《法治中国建设规划(2020—2025 年)》明确指出,在《民法典》已经完成编纂的背景下,应当加紧对其他部门法进行法典化的探索,待“条件成熟时进行法典编纂”。我们有理由相信,随着我国法治建设的日益精进,刑事诉讼法法典化这一历史性的法治任务,将会在全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的新时代成为现实。⑯同前注①。

在这一令人憧憬的前景下,我国刑事诉讼法的再法典化,还需要解决立法心理以及与此有关的政治心理问题。我国刑事诉讼法的过简现象,究其原因,与立法机关“宜粗不宜细”的主导思想有密切关系。日本学者将中国立法机关“宜粗不宜细”的立法宗旨归因为文化根源,认为中国人似乎喜欢法律较为简明,如刘邦与关中父老“约法三章”,尽废苛密的秦律,只保留“杀人者死,伤人及盗抵罪”的罪与罚的极简规定,仅此一举,关中父老民心大悦。日本学者的这一解释固然新鲜有趣,但是我国立法中“宜粗不宜细”的立法宗旨主要还是政治原因,由中央在50 年代讨论新中国法制工作时确定下来的。主要考虑的因素有:

一是新中国的立法在一定需求下往往需要较早较快推出立法成果,不可能对法律精雕细镂,因此,出台的法律大多简约,刑事诉讼法便是如此。有学者指出:现行刑事诉讼法的制定是在党的十一届三中全会刚刚开过的1979 年,当时,立法工作才开始摆到全国人民代表大会及其常务委员会的重要议事日程上来。为了尽快克服无法可依的状况,在缺乏立法经验的情况下,立法的指导思想是“宁简勿繁”“宜粗不宜细”。在这种特定历史条件下诞生的我国第一部刑事诉讼法,仅4 编164 条,条文之少,在现代各国刑事诉讼法典中是仅有的,这就难以细致地规范广泛而复杂的刑事诉讼活动,失之于粗疏。⑰同前注⑮,第2 页。

二是较为简约的立法提供了较大的司法灵活性,使司法机关可以根据政治需要、社会发展和案件具体情况而灵活运用,便宜行事。较为简明、概括的法律条文可以通过减少对司法和司法机关的约束而更好地实现中央的刑事司法政策,避免将自己的手脚捆住。

三是立法心理一旦固定,过去的立法习惯就以一种行为模式而存在,不进行认真反思和有意调整,就会在后续的修法过程中延续以前的习惯做法。因此,刑事诉讼的再法典化首先需要克服“宜粗不宜细”的立法心理,改变与之相关的政治考量因素才能成事。

过于简约的立法存在明显不足。早有学者指出这一问题,陈光中、王洪祥曾撰文指出:“刑事诉讼法作为规定办案程序的部门法,实践性、应用性很强,应当规定得具体周详,使各种诉讼行为都有所遵循,便于公安司法机关操作。”⑱同前注⑮,第2 页。立法的粗疏,“从粗的方面看,一些程序制度虽然在法律上作了规定,但过分原则、笼统,公安司法机关在办案中碰到的具体问题,往往无所适从。例如,附带民事诉讼是一项重要的法律制度,但在刑事诉讼法上仅有两条加以简略的规定”。另外,“ 再从疏漏的方面看,一些在司法实践中经常出现理应由刑事诉讼法加以规定的问题却被遗漏了。”⑲同前注⑮,第2 页。进一步思考,“在修改刑事诉讼法时,应当摒弃‘宁粗勿细’的立法宗旨。这种宜简不宜繁的粗放式的立法指导思想只能是立法初期缺乏经验时的权宜之计,并不是社会主义法律必然的本质的特征。实践已经证明,按这种原则制定的法律不仅使执法造成困难和不统一,最终还会导致‘欲简还繁’而不得不依靠大量的补充规定和司法解释来作为操作规则,法典实质上被取代。”⑳同前注⑮,第11 页。

四、刑事诉讼再法典化之实质层面分析

日本法学家穗积陈重在《法典论》一书中指出:“法律有实质与形体二种元素。一国的法律是否真正地具备国家利益、促进人民幸福的条规的问题就是该部法律实质问题,一国的法律是否真正地制作出简明、正确的条规,又是否以人民易知的权利义务所在的问题就是法律的形体问题。”㉑同前注⑩,第5 页。

就一部法典的实质而言,该法典是一个国家、民族、社会的文化表现,代表其法治程度和文明水准。因此,刑事诉讼再法典化,具有重要的文化意义,有助于在国际上树立我国法典的完美形象,彰显其现代性与先进性,展现我国法制现代化成果,因此,每一部精心打造的法典都极具象征意义,如同法国民法典、德国民法典等所能代表的文化符号作用。

法典除了文化意义之外,还具有造福国家、民族和社会的重要功能,因此,在价值方面就要本着这一功能进行取舍。在我国,刑事诉讼再法典化需要有一个基本思路,就是优先保护国家的利益和国民的福祉。为此,要认真进行价值考量,这属于刑事诉讼法典之实质层面问题。

从我国刑事诉讼法及其适用的过程可以看到,刑事诉讼的基本价值是秩序、自由、公平和效率。我国刑事诉讼法最初以秩序为上,后来以自由和公平为念进行调整,并注重在自由价值和公平价值得到强调后的司法效率,效率成为近些年来得到全面提升的法律价值。无疑,我国刑事诉讼再法典化需要在已有的价值考量的基础上,坚持符合现代法治精神的发展方向,从过去法典化和修法中汲取经验与智慧。

(一)权力行使型法典:偏重惩罚犯罪的法律价值

从我国刑事诉讼立法看,刑事诉讼法最初打造的是权力行使型法典,即注重刑事司法权顺利行使,努力落实国家刑罚权,保障刑事诉讼畅行无阻,做到无枉不纵,以此为思路建构刑事诉讼法典。维护秩序,是法制的重要功能之一,刑事诉讼再法典化必然要继续保持刑事诉讼法在惩罚犯罪、维护秩序方面的功能,即不可能无视刑事诉讼法对于刑法的助法作用,也不能止步于这一助法作用,忽视刑事诉讼法在刑法目的之外的其他功能。在法典模式选择中,我们需要以权力抑制性法典取代权力行使型法典。

1979 年刑事诉讼的法典化立法,是为了改变自1949 年新中国成立30 年以来没有一部刑事诉讼法典的非正常局面而进行的填补工作。当时亟需解决的是法律很不完备的问题——表现为很多法律还没有制定出来,需要集中力量制定各种必要的法律,实现有法可依、有法必依、执法必严、违法必究的法制格局。当时要抓条件比较成熟而又急需的几部法律,于是有七部法律率先确定下来。这七部法律需要在两个月内起草出来。刑事诉讼法典化就是在这一背景下产生的,这部法律在当时只算是“急就章”,其立法目的之一是总结历史教训,严格确定限制和剥夺个人自由权利的刑事司法程序,并保证刑事诉讼活动遵循法定程序进行,防止冤假错案。那时汲取过去司法经验教训,一方面要保障刑事诉讼活动合法、规范、顺利进行,强调公安司法机关“分工负责,互相配合”;另一方面强调公安司法机关在刑事诉讼过程中的“相互制约”,明确规定“严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据”,严格逮捕条件并实行逮捕批准、决定权力与执行权力分立的制度,采行苏联的诉讼阶段论,将立案、审查起诉列为各自独立的诉讼阶段以发挥其对启动侦查与审判程序的筛选把关作用,并规定刑事辩护制度以保障被告人的诉讼权利。

新中国第一次刑事诉讼法典化,带有鲜明的时代特点,从其第1 条昭示的立法目的可见一斑。㉒该条规定:“中华人民共和国刑事诉讼法,以马克思列宁主义毛泽东思想为指针,以宪法为根据,结合我国各族人民实行无产阶级领导的、工农联盟为基础的人民民主专政即无产阶级专政的具体经验和打击敌人、保护人民的实际需要制定。”该法第2 条是在立法目的基础上表述刑事诉讼法的任务,从立法目的和刑事诉讼法的任务看,价值取向偏重于惩罚犯罪,并通过惩罚犯罪来保护人民以及实现其他国家治理目标。㉓即“保证准确、及时地查明犯罪事实,正确应用法律,惩罚犯罪分子,保障无罪的人不受刑事追究,教育公民自觉遵守法律,积极同犯罪行为作斗争,以维护社会主义法制,保护公民的人身权利、民主权利和其它权利,保障社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行”。这一目的与任务的规定,昭示了我国刑事诉讼法最初是一部权力行使型法典。

(二)权力抑制型法典倾向:强化程序公正和人权保障

以权力行使型为模式的法典编纂思路,在司法人权保障方面下的工夫不够,需要通过后续的修法加以调整,我国三次修法,尤其是1996 年和2012 年两次修改刑事诉讼法,在司法人权保障方面取得明显进展,在原来的权力行使型法典里引入域外有益经验和司法因素,开始向权力抑制型转变——注重规范国家权力的行使,防止侵犯人权的情况发生,呈现出对刑事司法中国家权力的抑制倾向。

1996 年刑事诉讼法修改对1979 年刑事诉讼法的功能作用予以肯定,认为其任务和基本原则是正确的,同时指出“我国社会主义民主与法制建设不断发展,社会情况有了变化,司法实践中积累了不少经验,也反映出一些问题”㉔顾昂然:《〈关于中华人民共和国刑事诉讼法〉修改(草案)的说明》,https://wenku.so.com/d/56f97e56deb98fb330873a3afd863d5 0,2023 年5 月6 日访问。,包括过于突出法院的职权主义特征、庭审方式缺乏对抗性且庭审流于形式、辩护人只能在审判阶段介入诉讼、司法人权保障不足、免予起诉等制度存在较大争议等。因此,第一次修改刑事诉讼法,对庭审方式进行了改革,增强了庭审对抗性;将律师介入刑事诉讼的时间提前到侦查阶段,并对可能发生的干扰刑事侦查的情况预设了防范措施;取消免予起诉制度并增加证据不足不起诉、裁量不起诉制度;确立疑罪从无原则,限制退回补充侦查的次数与期间。这次刑事诉讼法的修改,因在司法人权保障和程序公正性方面取得重要进展而赢得海内外舆论的一致好评。

此后2012 年刑事诉讼法修改在司法人权保障方面继续取得进展:在刑事诉讼法的任务条款增加“尊重和保障人权”;确立任何人不得被强迫自证其罪原则以及非法证据排除规定;赋予侦查阶段聘请的律师以辩护人地位,扩大法律援助适用的阶段和案件范围;为加强对公权力制约,要求对讯问过程进行录音或者录像;增设未成年人刑事诉讼特别程序以加强对未成年人的特殊保护(包括附条件不起诉、犯罪记录封存制度),增加羁押必要性审查制度;为保障控辩双方的质证权,强化一审程序中证人、鉴定人出庭制度。

不仅如此,2012 年刑事诉讼法再次修改,在权力行使方面也有所进展,表现为强化追诉能力,规定了特殊侦查手段,细化逮捕条件,扩大简易程序的适用范围,改进二审程序,改革死刑复核程序,完善执行程序,对暂予监外执行进行了完善,创立社区矫正制度,增设特别程序。2018 年刑事诉讼法第三次修改,也从加强追诉并满足新的监察制度建立的法律改革需要,以及刑事诉讼法与国家监察法的衔接、刑事缺席审判制度等几个方面强化了追诉能力。

(三)协同型司法模式和经济型司法程序的打造

刑事诉讼再法典化,势必需要延续近些年来在修法过程中对协同型司法模式的打造和经济型司法程序的重视的立法现实。我国1979 年刑事诉讼法建立的是非对抗型的庭审制度,这一制度在1996 年刑事诉讼法修改中因庭审对抗性增强而成为一种引入了对抗因素的混合型诉讼模式。随后由人民法院发起,逐渐增强诉讼中的协同性,最终通过2012 年刑事诉讼法修改建立了刑事和解制度并以诉讼和解制度为基础建立协同型司法制度。2018 年刑事诉讼法修改,以认罪认罚从宽制度为内容,确立绝大多数刑事案件的协同型司法模式。

刑事诉讼效率的价值,在刑事诉讼法三次修改中占有突出地位。协同型司法模式和诉讼效率是结合在一起的,随着在诉讼中协同一致而极大简化诉讼程序。1996 年刑事诉讼法修改中,为了减轻庭审与公诉压力,增设了简易程序。修改后的刑事诉讼法实施不久,法院就开始推动“普通程序简易化审理”,对于被告人认罪案件,简化庭审程序。2012 年刑事诉讼法修改,扩大简易程序的适用。2018 年刑事诉讼法修改,以速裁程序为修法内容之一,进一步简化庭审,提高刑事诉讼的效率。

(四)刑事诉讼的再法典化需要强化的法律价值

刑事诉讼法自1979 年以来,经过三次修法,从最初的偏重惩罚犯罪向司法人权保障方向转变,形成一条清晰的发展走势。这一走势,是在秩序继续得到重视的基础上,以自由和公平为理念进行法律修改。在这个过程中,刑事诉讼法的限权属性越来越受重视,在赋予公安司法机关权力的同时,强调程序的正当性,形成权力行使型法典向权力抑制型法典转变。这一过程还没有圆满完成,需要继续推进。刑事诉讼的再法典化为加快这一转变提供了契机,有助于更快地完成刑事诉讼法的现代性塑造——它是以司法人权的充分保障为特征的。

刑事诉讼再法典化,为人们重新认识事实真相的价值提供了机会。我国传统司法一贯重视案件的真相,最初的刑事诉讼程序和证据制度是“以事实为根据,以法律为准绳”为原则的。重视真相,是我国当代刑事司法应当坚持的一大优点,否则容易陷入“买椟还珠”的境地。但是,同样是重视真相,出发点与归宿点并非一味以有罪之人不脱离法律的惩罚为目标。在案件侦查调查阶段,对于事实真相应以积极的实质真实发现主义为调查原则,即将发现案件实质真实的出发点和归宿点设定为不使有罪之人逍遥法外;到了审查批准逮捕环节、审查起诉阶段和审判阶段,应当将发现案件实质真实的出发点和归宿点设定为不使无辜之人受到错误的羁押、追诉与定罪处刑,形成实质真实发现主义的合理配置。

我国刑事诉讼再法典化,还有其他理念、价值需要一体考量,其中既有传统司法中的优良成分,也有现代司法的先进理念、价值。有的理念、价值成为刑事诉讼总的法典化方向,有的理念、价值要成为具体的刑事诉讼制度、原则、程序和规则的内容或内涵。例如刑事诉讼的现代性,体现为无辜者假设(以无罪推定原则表现在法律中)和涉讼人假设(表现为人们对犯罪嫌疑人、被告人诉讼权利社会意义的认识),这一类现代刑事诉讼理念、价值及其外化的刑事诉讼制度、程序、原则与规则是刑事诉讼及其法典划定与中世纪司法的界限的主要指标性要素,刑事诉讼再法典化过程中需要予以高度重视,以实现“良意美法”的法典化目标。穗积陈重就此提出的一句告诫值得回味:“法律的形体虽完备,而其实质若不善良,则成峻法严律,其逞荼毒之害。以其人有实质美而不具形体来比喻法律,就称为‘多病的才子’;以形体完备而实质不善良的人以比喻法律就称为‘妖娆的毒妇’。”㉕同前注⑩,第5 页。

五、刑事诉讼再法典化之形体与途径分析

刑事诉讼再法典化,需要追求实质与形体的完备性,“实质是法律的精神,而形体是法律的躯体。因此,一国之法律能否成为金科玉律,则对立法者就不得不提出兼具实质、形体完备之要求。”㉖同前注⑩,第5 页。这里提到的“形体”,指的是法典编纂的目的、方法、顺序、体裁、问题、用语等。任何法律都要以一定的形式表现其内容,这就涉及相关的立法技术问题。

(一)刑事诉讼再法典化之形体

法典之法律内容的表达很重要,“法律的最高品味在于其正确,不正确之法则不可称为公正之法。恰如钟鼓若发出不明之音,就无人能守护战阵之规律。法律若发出不明之声,则民众界不能遵照其条文”。㉗同前注⑩,第7 页。就立法技术而言,法律规范的结构、用语、表述方法等都属于法律内容的表达方式。法典化,当然要体现立法技术的成熟与进步,这是人们评价一部法典良莠的重要因素之一。因此,刑事诉讼再法典化,立法技术的进步不可小觑。我国现行刑事诉讼法在法律的形体方面尚有不小的提升空间,一些法律条文的表达不够严谨,如“一般应当”就显得含糊,不尽符合立法语言规范。近年来口语化的表达方式越来越常见,立法语言显得很不整饬;甚至如“侦查”的定义还存在一定的语法疑问,刑事诉讼法修改中将其与“调查”刻意区分,明显不够科学。诸如此类问题,都需要通过提高立法技术加以解决。

法律本身的内容安排涉及法典结构问题。例如“审判中心论”与“诉讼阶段论”的法典结构有所不同,我国是以诉讼阶段论为刑事诉讼总体结构依据的。从法律结构看,刑事诉讼法总则并非依法院视角而建构,而是有着公安司法机关和辩护方的四方视角;分则部分则以刑事诉讼阶段为结构依据,分为立案、侦查、起诉、审判、执行等五个阶段,其中审判阶段又依诉讼过程分为第一审程序、第二审程序、死刑复核程序和审判监督程序等。这种法典结构是否需要沿用,值得研究。

对比德国、日本等国刑事诉讼法可以看出,它们是以审判中心主义建构刑事诉讼法典结构的。例如《德国刑事诉讼法典》共七编,分31 章共474 条。法典结构为总则(包含管辖、回避、判决、证据等);第一审程序(含公诉等);上诉审程序;再审程序;被害人参与诉讼;特别程序(刑罚令程序、保安处分程序、没收与财产扣押程序等);刑罚执行和诉讼费用。刑事诉讼法总则之后直接进入第一审程序,侦查、起诉等内容包含在这一程序中而没有单列出来与第一审程序并列。日本刑事诉讼法受到德国的影响,也是以审判中心主义来构造的。《日本刑事诉讼法典》分七编:第一编总则,16 章,包括管辖、回避、诉讼能力、辩护与辅佐、裁判、文书及送达、期间、传唤、拘传和羁押、询问证人、鉴定、口译及笔译、证据保全、诉讼费用、补偿费用;第二编第一审,3 章,包括侦查、公诉和公审;第三编上诉,4 章,包括通则、控诉、上告和抗告;第四编再审;第五编非常上告;第六编简易程序;第七编裁判的执行。德国、日本的刑事诉讼法大体分为总则和分则两个部分,总则以法院之管辖、回避起始,对审判涉及之主要制度和诉讼参与者作出规定;分则以审判流程为主要内容,侦查和公诉在第一审程序中加以规定,再以刑罚执行做结,明显是将审判结构作为刑事诉讼法的框架。这一特色,只要将我国刑事诉讼法典拿来对照,便一目了然。

我国倡导“以审判为中心”的诉讼制度改革,但是没有开展对诉讼阶段论的检讨,未来的刑事诉讼再法典化有无必要以审判中心论取代诉讼阶段论,不无疑问。若要改变诉讼阶段论,建立审判中心论的格局,不但刑事诉讼法的法典结构需要调整,而且诉讼权利主体之间的关系、地位也要进行调整,例如警检关系乃至司法权与侦查权的关系需要重新设定。关键问题是,我国以诉讼阶段论作为刑事诉讼总体构造的依据,其用意是将案件尽可能在早先的阶段就加以厘清,不必等到审判阶段才还人以清白,因此对侦查程序的设定着力较多。赋予侦查机关不受外部司法机关控制的权力,一方面固然想通过这一方式达到国家刑罚权淋漓酣畅行使的目的,另一方面也体现了对公安机关的信任与倚重。这一结构与功能是否需要舍弃,是值得思考的。笔者认为,新法典的法律结构应当是在原来刑事诉讼法结构基础上进行一定的调整,但废除诉讼阶段论的法典结构目前也没有以充分理由建立起必要性。

(二)刑事诉讼再法典化之途径

刑事诉讼再法典化涉及的法典形体与法典化的途径选择有密切关系,什么样的途径选择就会形成与之相应的刑事诉讼法典,对此人们早已形成规律性认识。

从以往的立法和修法经验中可以看出,我国刑事诉讼再法典化需要从本国实际出发,总结多年来刑事诉讼实践经验,结合联合国刑事司法准则,借鉴吸收域外制度中的优良因素,并从本土资源中汲取养分,这几个方面构成我国刑事诉讼再法典化的主要途径。

1.以刑事司法国际准则为依据,一一对照我国刑事诉讼法的相关内容,在法典化过程中充分修补刑事诉讼制度的罅隙。例如无罪推定是一项与刑事司法有关的重要人权原则,明载于《世界人权宣言》《公民权利和政治权利国际公约》之中,我国参加制定的《联合国少年司法最低标准》也规定了此原则。《世界人权宣言》第11 条第1 项规定:“凡受刑事控告者,未经获得辩护上所需的一切保证的公开审判而依法证实有罪以前,有权被视为无罪。”联合国《公民权利和政治权利国际公约》第14 条第2 项规定:“凡受刑事控告者,在未依法证实有罪之前,应有权被视为无罪。”这一原则为国际上法治昌明的国家所公认,我国刑事诉讼法没有明确认同并规定无罪推定,其第12 条“未经人民法院依法判决,对任何人都不得确定有罪”的表述虽与无罪推定近似,在立法意图上,只属于定罪权专属原则,我国立法机关至今没有明确认同无罪推定原则。此外,公正审判的标准也有国际司法准则加以规定。国际社会普遍认为,法官负有对公民的生命、自由、权利、义务和财产作出最后判决的责任,法官能否抵制其他国家机关、社会团体和个人对司法活动的干涉,是公民自由权利能否得到切实保障的关键因素。《世界人权宣言》第10 条宣布:“人人完全平等地有权利由一个独立无偏倚的法庭进行公正的和公开的审讯,以确定他的权利和义务并判定对他提出的任何刑事指控。”《公民权利和政治权利国际公约》第14 条第1 项规定:“在判定对任何人提出的任何刑事指控或确定他在一件诉讼中的权利义务时,人人有资格由一个依法设立的合格的、独立的和无偏倚的法庭进行公正的和公开的审讯。”再如禁止双重危险或称“一事不二罚”原则也是一项得到国际承认的司法人权标准,明定于联合国《公民权利和政治权利国际公约》第14 条第7 项:“任何人依一国的法律及刑事程序被最后定罪或宣告无罪者,不得就同一罪行再予审判或惩罚。”我国刑事诉讼法没有确立禁止双重危险原则,审判监督程序中既可以作有利于被判决人的再审,也可以作不利于被判决人的再审,与刑事司法国际人权标准不一致。诸如此类,不一而足。

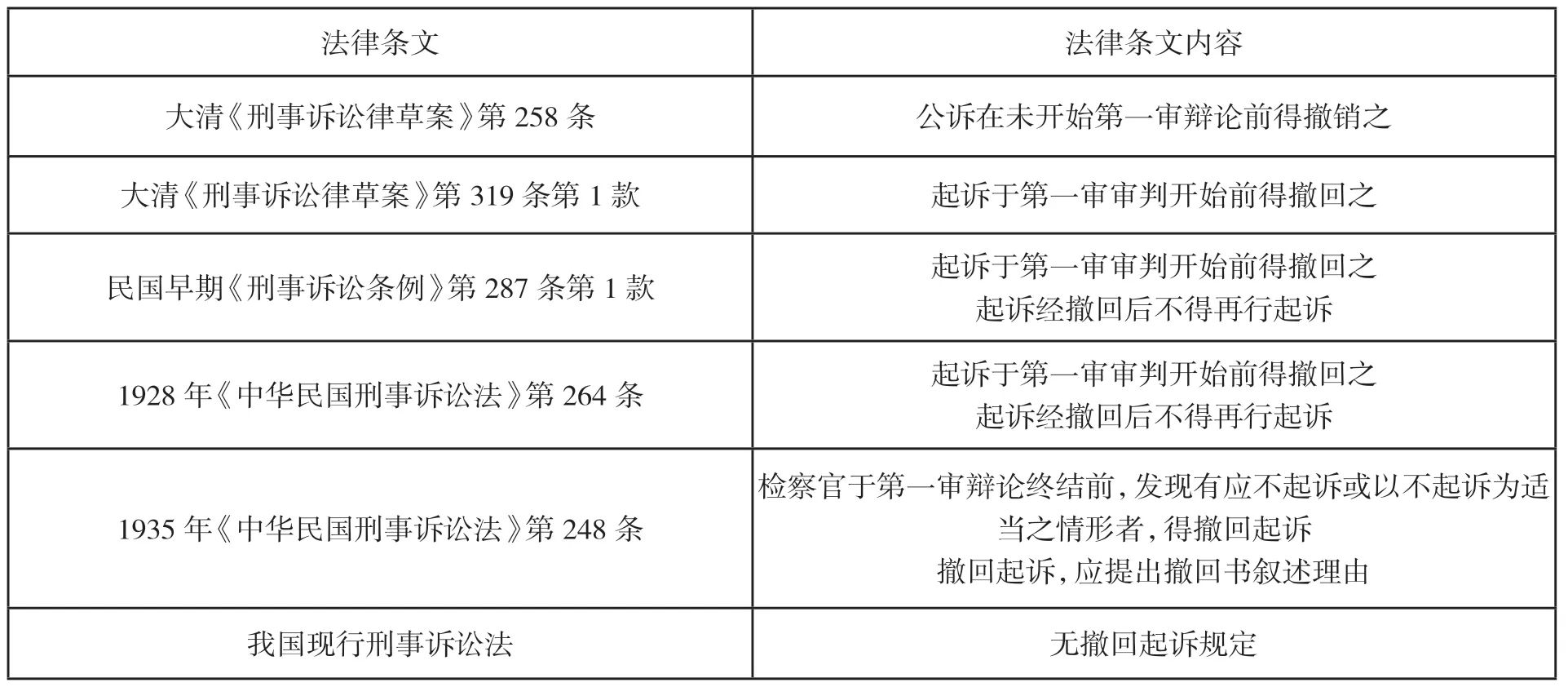

2.吸收我国本土资源作为刑事诉讼再法典化的途径。刑事诉讼再法典化的本土资源,主要包括:其一,我国法律渊源中的现行司法解释中值得吸收进法典的内容。例如我国刑事诉讼法不但内容过于简约,已经规定的内容有些语焉不详,而且不少内容还付诸阙如。典型的一例是,我国刑事诉讼过程中存在撤回、变更、追加和补充起诉的制度和做法,但刑事诉讼法却没有规定。与之相较,我国清末《刑事诉讼律草案》以及1928 年、1935 年《中华民国刑事诉讼法》都规定了撤回起诉制度,该制度在我国台湾地区一直得以沿用。

撤回起诉规定的立法罅隙为最高人民检察院和最高人民法院的司法解释所弥补。《人民检察院刑事诉讼规则》就撤回起诉作出了较为详细的规定,其第424 条规定“人民法院宣告判决前,人民检察院发现具有下列情形之一的,经检察长批准,可以撤回起诉”,适用情形是:(1)不存在犯罪事实的;(2)犯罪事实并非被告人所为的;(3)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;(4)证据不足或证据发生变化,不符合起诉条件的;(5)被告人因未达到刑事责任年龄,不负刑事责任的;(6)法律、司法解释发生变化导致不应当追究被告人刑事责任的;(7)其他不应当追究被告人刑事责任的。第2 款就撤回起诉后案件的后续程序处理作出规定。㉘该规定内容是:对于撤回起诉的案件,人民检察院应当在撤回起诉后三十日以内作出不起诉决定。需要重新调查或者侦查的,应当在作出不起诉决定后将案卷材料退回检察机关或者公安机关,建议检察机关或者公安机关重新调查或者侦查,并书面说明理由。第3 款还规定:“对于撤回起诉的案件,没有新的事实或者新的证据,人民检察院不得再行起诉。”其中,“新的事实”和“新的证据”的含义也在第4 款、第5 款做了界定。不仅如此,《人民检察院刑事诉讼规则》第425 条、第426 条还就变更、追加、补充或者撤回起诉作出规定,包括:变更、追加、补充或者撤回起诉应当以书面方式在判决宣告前向人民法院提出。对于人民法院建议人民检察院补充侦查、补充起诉、追加起诉或者变更起诉的,人民检察院如何处理;变更、追加、补充或者撤回起诉的方式与期间,即应当以书面方式在判决宣告前向人民法院提出。显然,最高人民检察院和最高人民法院的司法解释和公安部关于刑事诉讼的规范性文件中的恰当内容,应当为未来刑事诉讼法的再法典化所充分吸收。

其二,我国刑事诉讼法制的本土资源,包括我国古代刑事司法、清末以及民国时期的刑事司法制度与经验,也包括当代港澳台地区的刑事司法制度和刑事程序规定等,皆可为我国刑事诉讼再法典化的资源。我国自晚清初创现代刑事诉讼制度以来,已经积累了不少的立法例,这些立法例对于完善现有制度仍具价值,惜乎在当下的刑事诉讼立法、修法中得到立法者、司法者和法学者属意的不多。如民国时期有附条件起诉的制度,分为两种情况:一是一罪是否成立以他罪为断。1928 年《刑事诉讼法》第262 条规定:“一罪是否成立,以他罪为断,而他罪已经起诉者,检察官于该一罪起诉时,应声明其起诉以他罪之成立为条件。”同时规定:“前项情形,其一罪起诉在前者,法院于他罪判决确定前,应停止其审判。”二是犯罪是否成立及刑罚应否免除,以民事法律关系为断。1928 年《刑事诉讼法》第263 条规定:“犯罪是否成立及刑罚应否免除,以民事法律关系为断,而民事已经起诉者,检察官于该罪起诉时,应声明其起诉以民事之裁判为条件。”同时规定:“前项情形,其刑事起诉在前者,法院于民事裁判前,应停止其审判。”这些规定,涉及我国当代司法中关于刑民交叉问题的研议。我国当下有一惯常做法,即“先刑后民”,但司法案件纷繁复杂,非先刑后民所能圆满解决,有的刑民并行不悖,有的需要“先民后刑”。1928 年刑事诉讼法已经就后一种情况在刑事诉讼中的诉讼中止内容中作出了明确规定。又如我国台湾地区现行的刑事诉讼制度中规定讯问被告应先告知其得保持缄默,无须违背自己之意思而为陈述,并明确禁止夜间讯问,还规定辩护人讯问在场权。这些制度,对我国刑事诉讼再法典化提供了可供研究和借鉴的资料,应当予以重视。

3.我国刑事司法实践经验与需求。刑事诉讼中存在的各种问题,为刑事诉讼再法典化过程中需加以研究和解决的,如搜查和扣押在我国刑事司法中缺乏司法控制,存在一定乱象;我国立法与司法虽重视案件真实情况的发现,对于口供及其真实性十分倚重,却又对可能造成自白虚假的利诱、欺骗等非法取证方式未加证据能力限制;刑事诉讼法没有确立自白任意性规则,刑事诉讼中某些环节存在对认罪自愿性的审查,但是由于自白任意性规则的缺失,对于犯罪嫌疑人、被告人在讯问中的权利保障不够周延,公安司法人员对自白任意性规则的了解和理解明显不足;缺乏程序性制裁,刑事诉讼法参考资料化,违法现象严重,得不到纠正。诸如此类刑事诉讼实践问题,为刑事诉讼再法典化中细致、全面、系统进行刑事诉讼制度与程序改善提出了要求,它们不是小修小补刑事诉讼法能够解决的,需要刑事诉讼再法典化来积极回应。另外,刑事诉讼再法典化,需要吸收当下刑事诉讼中的有益经验,包括检察机关与公安机关合作形成的侦查监督与协作配合制度,一些地方公安机关正在探索并试行的涉案财物统一保管制度。这些经验对于刑事诉讼法中涉案财物、证物和案卷保管制度的完善有很好的借鉴价值。

4.域外刑事诉讼立法例。有学者指出:“法律继受是指整体地或部分地将他国的法律制度吸收到特定国家,使之成为该国法律制度组成部分的现象。历史上,作为不同国家之间法律交流手段之一的法律继受现象就曾频繁发生,欧洲大陆国家对罗马法的继受,近代以后亚洲、非洲国家对欧洲法的继受等,都曾发生过重大影响。时至今日,借鉴他国的立法经验,在本国的法律体系中吸收他国法律制度,仍然被视为完善本国法律体系的一个普遍的重要手段。”㉙同前注⑭。我国现代刑事诉讼制度乃域外移植之结果,晚清到民国时期,主要继受德法日诸国。例如大清刑事诉讼律草案为修律大臣沈家本等邀请日本法学名宿冈田朝太郎等到华帮助立法,对日本刑事诉讼法多有移植,虽在清朝未及生效适用,但民国初年曾因一时来不及制定新法律而适用过一段时间,且依据这一法律有判例娩出,且可以从中探知晚清到民国刑事诉讼制度发展之最初轨迹。1949 年中国共产党建政,转而取法苏联,检察制度明显带有苏联色彩。自20 世纪90 年代开始,刑事司法制度转而受英美法系制度影响,庭审方式和程序规则以及证据规则皆有取法,直到现在,论刑事司法制度之改革,仍多以比较方法进行研究,并在此基础上对域外制度加以借鉴。这种比较、借鉴对于完善我国刑事诉讼制度之重要性不必赘述。

六、结论

刑事诉讼再法典化,涉及法典化的内涵、契机以及法典本身的结构、内容、立法技术和达成法典化目标的途径等诸多内容,本文只能择其要而论之,难以一一备述。

本文的主要关注点在于如何认识当今学界热议的法典化问题。就法典化概念来说,笔者认为,我国当前刑事诉讼法典化只有在“再法典化”的意义里才是一个真命题。此外,笔者认为,“再法典化”未必会将已有的法典推倒重来,更可能的方式是对刑事诉讼法进行“大修”,修改规模将是空前的。要做到这一点,需要立法机关改变“宜粗不宜细”的立法理念,将法典编纂作为我国法制现代化的重要指标性事件,从法治国家和现代文明的高度认识并推动这一立法进程。

本文另一关注点是重新编纂的刑事诉讼法典的实质与形式以及实现途径。刑事诉讼法在重新法典化的过程中,需要对已经存在的立法、修法过程和内容进行总结,从实质和形体两个方面把握法典化的方向,并着眼于本国刑事诉讼存在的问题,从已有的经验中汲取立法资源并有针对性地解决刑事诉讼中暴露出来的各种难题,消除司法乱象和各种隐患,还需要吸收自古以来有益的本土资源丰富当代刑事诉讼制度的源泉,以刑事司法国际标准、域外立法例为标准和参照,制定一部在国际上能够发挥影响力和充分展现我国法治成果和水平的新的刑事诉讼法典。

如果刑事诉讼再法典化能够成为现实而不仅仅是学术研究者的一种憧憬,那么,必然需要法律界多方投入才能完成这一宏伟工程,则这一再度法典化过程应当比一般修法更要“发扬科学、民主的精神”。㉚同前注⑮。但愿这一刑事诉讼再法典化的大门被叩开,就此提出的任何有益的立法建议和意见都能得到倾听与研议。