山楂饮片的炮制研究进展

陈羽嘉 周 洁

西南医科大学,四川 泸州 646000

山楂为蔷薇科植物山里红CrataeguspinnatifidaBge.var.major N.E.Br.或山楂C.pinnatifidaBge.的干燥成熟果实[1],性味酸、甘,微温,归脾、胃、肝经,具有消食健胃,行气散瘀的功效[2],主治肉食积滞,胃脘胀满,泻痢腹痛,瘀血经闭,产后瘀阻,心腹刺痛,胸痹心痛,疝气疼痛等。现代研究[3]表明,山楂含有多种化学成分,如黄酮类、有机酸类、三萜类化合物等。药理研究[4]发现,山楂能抗菌抗炎、调节免疫、抗肿瘤等,对心血管系统作用显著,可以降血脂、抗动脉粥样硬化、促进心肌收缩、降血压等。Jie Wang等[5]循证研究证实了山楂提取物具有广泛的心血管药理作用。其次对心血管疾病的治疗研究一直是当今医学界的热点。作为药食两用的山楂,是防治心血管系统疾病的理想药物之一。因此近年来,关于山楂的研究颇多,其在临床医学应用中也较为广泛。但大多数的研究并未考虑到炮制与山楂化学成分或药理作用相关的重要性,亦未见到较为系统地整理山楂的炮制历史沿革及炮制工艺、炮制对山楂化学成分、药理作用影响的综述。故本文以“山楂”“炮制”“历史沿革”“化学成分”“药理作用”等组合为关键词,通过查阅古代文献典籍和药智数据库以及万方、维普、中国知网、Geenmedical 等数据库中近25年发表的相关文献,对山楂的炮制历史沿革以及山楂炮制方面的资料进行综合疏理,以期对山楂的进一步深入开发研究提供参考。

1 山楂炮制历史沿革及工艺

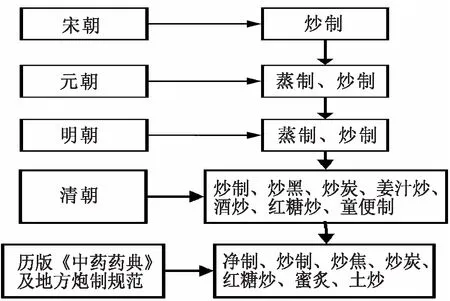

1.1 古代炮制方法 山楂始载于《新修本草》,名为“赤爪草”[6],在《本草图经》中称之为 “棠梂子”[7]。山楂的炮制起步较晚,首见于宋《疮疡经验全书》,将山楂研碎,“炒,磨末去子”[8]。元代以后提出了“炒”和“蒸”的方法[9]。虽提出了炒法,并未明确炒制的程度。到了清朝,才对山楂炒制进行了分类,如《傅青主女科》中使用散结定疼汤治疗产后少腹疼,其中所用山楂为山楂炭[10];《慈航集三元普济方》中的健脾丸使用的是焦山楂[11]。同时清代对于山楂的炮制方法有所增加与创新。如《医宗金鉴》首先提出酒炙[12],清代周扬俊在《温热暑疫》提出姜汁炙[13],《本经逢原》提到“去核童便浸”,即为童便炮制[6]。历代文献典籍对山楂的炮制记载情况具体见表1。

表1 历代文献典籍对山楂的炮制记载情况表

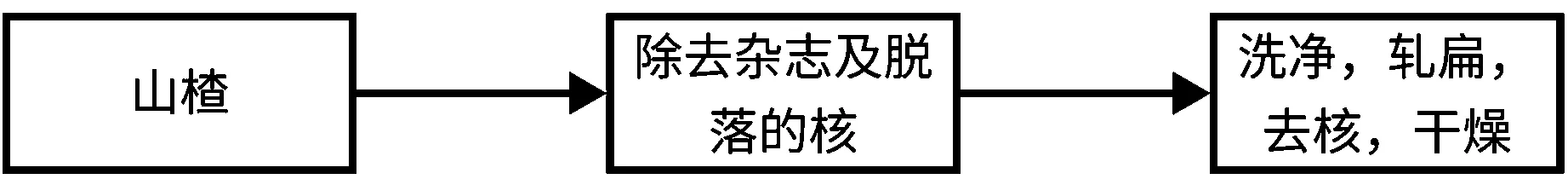

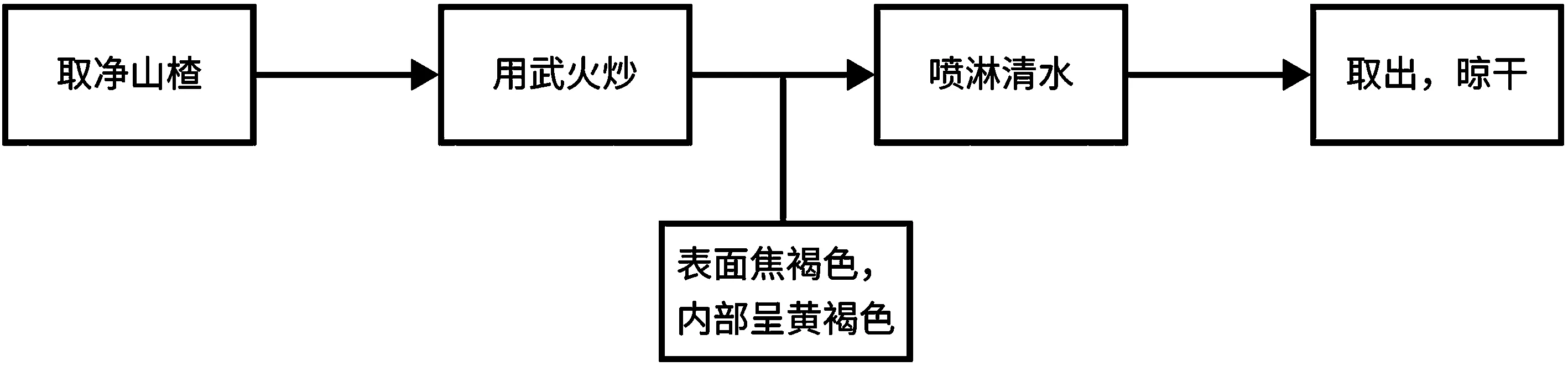

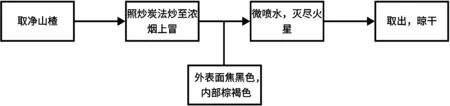

1.2 现代炮制方法 通过查阅历版《中国药典》以及各地地方炮制规范记载情况,现如今山楂炮制方式主要有净制山楂、炒山楂、焦山楂、山楂炭。其炮制各法的具体工艺如图1至图4所示。《中国药典》1977 版就开始收录山楂,记载的炮制方法有净山楂、炒山楂、焦山楂,截至《中国药典》2020版,炮制方法均相同。药典和各地的中药饮片炮制规范收录的山楂炮制方法具体见表2。特殊辅料制法如姜汁制、童便浸、酒炙等在现代已应用较少。除了较常见的炮制方式外,河南省中药材炮制规范中还记载了蜜炙山楂、红糖炙山楂、土炒山楂,是收录最多炮制方式的地方炮制规范。炮制工艺方面,肖小春等[37]认为炒山楂炒至颜色变深或微具有焦斑即可,以温度170 ℃,加热10 min为最佳炒制条件;黄玉瑶等[38]发现焦山楂用中火或武火炒至表面焦褐色,内部黄褐色,最佳炮制温度为180 ℃;孙云龙等[39]研究表明山楂炭用武火炒至表面焦黑色,内部焦褐色为度,最佳炮制时间为15 min,最佳炮制温度为220 ℃。但由于目前山楂的炮制工艺没有权威性的统一标准,导致其同样的炮制方法中药物的化学成分含量也有所不同,使得其具体临床疗效会出现差异[40]。

图1 净制工艺图

图2 炒山楂炮制工艺图

图3 焦山楂炮制工艺图

图4 山楂炭炮制工艺图

表2 历版《中国药典》各地的中药饮片炮制规范收录的山楂炮制方法统计表

随着现代科技的发展,越来越多的新型炮制技术亦运用于山楂中。例如微波炮制技术,微波技术可以使药物受热均匀,和传统方法相比能够更好控制加热火候以及时间,且微波还可以灭菌防止发霉[41-43]。由此方法炮制出来的焦山楂被证明性状符合要求,同时成品质量稳定[44]。也有学者提出用烘法代替炒法,同样也被证实是一种控制火候,提升效率的方法。另外还有油浴法可以控制山楂的炮制温度[37]。

1.3 古代、近代炮制工艺变化 综上所述可以得知,古代的山楂炮制方法较为单一,主要以炒、蒸两法为主,其具体炮制工艺不规范。直到现代才明确了炮制工艺的流程,设计出了众多化学成分的最佳提取工艺。如张光辉、孟庆华[74]设计出了多糖的最佳提取工艺,以生山楂为底物,得出液固比52.3∶1、超声时间1.62 h、提取温度 81.1 ℃ 时,多糖提取率为7.79%,为最佳炮制工艺。同时在此条件下各炮制品的多糖含量:生山楂>炒山楂>焦山楂>山楂炭。各种新型炮制技术的运用也使得炮制变得越来越规范化。但随着时间的流逝,清朝的一些山楂炮制方法也未被传承下来。古代、近代炮制工艺对比如图5所示。

图5 古代、近代炮制工艺对比图

2 炮制对山楂的影响

2.1 对山楂化学成分的影响

2.1.1 对有机酸的影响 蔡琳等[75]测定了不同炮制的山楂品中有机酸的含量及 pH 值,发现山楂在炒黄、炒焦、炒炭后有机酸含量逐渐降低,随之 pH 值变大,即酸性变小,多位学者研究出的结果与此相似。如张慧等[76]利用电位滴定法测定出总有机酸含量生山楂为6.95%~7.04%,炒山楂为7.01%~7.17%,焦山楂为 5.27%~5.31%,山楂炭为3.16%~3.24%。但亦有持不同意见的,有学者对于不同炮制品山楂中的多种有机酸的含量进行了测定比较,发现炒焦后水溶性枸橼酸的消耗率约为 40%左右,苹果酸的消耗率约为 30%,而脂溶性三萜酸熊果酸和齐墩果酸的含量在炮制前后基本上无变化[77]。而蒋昊[78]通过HPLC测定出琥珀酸含量随着温度的升高先下降后升高,即炒山楂<生山楂<焦山楂<山楂炭。原儿茶酸的含量先升高后下降,即生山楂<山楂炭<焦山楂<炒山楂,与有机酸的总体变化趋势不同,具体机制有待研究。

2.1.2 对黄酮类成分的影响 金丝桃苷属于黄酮类物质,张洪坤等[79]就不同炮制品山楂中金丝桃苷的含量进行测定。炒山楂、焦山楂、山楂炭中测得的金丝桃苷含量分别为 0.011%、0.006%、0.003%,即山楂在炮制过程中总黄酮的随着时间的增加而呈明显下降趋势。毛淑杰等[80]得出焦山楂与山楂炭中总黄酮类成分分别保留为41.9%和 25.8%。炒山楂总黄酮成分保留约80%。王紫馨等人利用HPLC特征图谱研究出的结果与上述一致[81]。

2.1.3 对脂类物质的影响 山楂炮制后对磷脂的含量亦有较大影响,用薄层扫描法和铝蓝比色法来对磷脂含量进行测定,结果表明山楂炭的磷脂含量下降最多[9],其中溶血磷脂酰胆碱和磷脂酸的含量有所增加,而其他磷脂组分则有所降低,可能与磷脂酰胆碱受热易氧化为溶血磷脂酰胆碱、同时高温易使部分磷脂成分生成磷脂酸有关[82]。

2.1.4 对5-羟甲基糠醛的影响 5-羟甲基糠醛(5-HMF)的产生主要是中药炮制过程导致的,其含量可以反应中药的热炮制程度。山楂炮制时产生的5-羟甲基糠醛具有抗氧化作用。刘畅等[83]对此做了研究,得出炒山楂、焦山楂、山楂炭中5-HMF 的含量分别为1.10 μg/kg、1.59 μg/kg、4.41 μg/kg。炮制过程中温度越高,产生5-HMF含量也越高。同时他们测定了氨基酸的含量,发现氨基酸的含量随着炮制热加工程度的升高而显著降低,氨基酸含量降低可能是与热加工过程发生了美拉德反应相关。美拉德反应是生成5-HMF的主要途径。

2.2 对山楂药理作用的影响

2.2.1 对消化系统的作用 山楂的有机酸具有促进胃酸分泌的作用,可用于消食。不同的炮制品对于消化系统治疗食积的效果也因有机酸含量的变化而有所差异。炒山楂酸味减弱,能缓和对胃的刺激,善于消食;焦山楂酸味减弱,且增加了苦味,长于消食止泻;山楂炭止血止泻。南云生等[84]报道了山楂生品和炒品能够增强胃肠动力。同时陈青莲等[85]比较了不同温度下山楂炮制品对于消食作用的影响,生山楂作用最强,而240 ℃以上烘制品则不具有胃肠推进功能。但也有不同看法的,聂春霞等[86]利用1H-NMR代谢组学对该方面进行研究分析,将小鼠分为空白组、模型组、净山楂组、炒山楂组和焦山楂组,结果证明焦山楂组可以显著改善食积引起的肠推进障碍,炒山楂次之,净山楂最弱;食积大鼠模型促消化实验检测胃蛋白酶的分泌,研究结果表明调节肠道激素作用强度为焦山楂>炒山楂>生山楂。有机酸含量过高会导致胃肠道受刺激,而含量过低还会使患者产生呕吐,胸闷等现象[87],故认为有机酸含量适宜的山楂炮制品对于胃肠道疾病的治疗效果最好。刘天琪等[88]用固相微萃取技术来对山楂炮制品的挥发性成分进行研究,发现生山楂柠檬烯含量最高,炒山楂次之,焦山楂最低。柠檬烯虽有消食作用,但亦有刺激性,所以他们认为,临床用于消食作用的炮制品多为炒山楂。

2.2.2 对高脂血症的影响 山楂及其炮制品均有降血脂的作用。其中总黄酮可以降血脂;熊果酸是山楂三萜物质的主要成分,同样具有抗氧化和降血脂作用[89]。王继刚[90]的研究报道高脂血症时,通常采用生山楂或者是炒山楂治疗,患者的临床症状有显著的改善。

炒山楂降脂效果较明显,而焦山楂降脂效果则不如前两者。临床上多使用炒山楂来降血脂。原因在于高脂血症患者需要长期服药,而生山楂的有机酸含量较高,易刺激胃肠,炒山楂有机酸含量少且降血脂效果较好。同时,山楂经过炒制后其有效成分易于煎出[91]。吕畅[92]研究表明,山楂不同炮制品对抗肥胖均具有一定的作用,炒山楂、焦山楂、山楂炭可以显著降低大鼠体内脂肪堆积,炒山楂和焦山楂可以降低肝脏脾脏指数,焦山楂和山楂炭可以显著地降低大鼠血清中 TG、TC 及 LDL-C的含量。综合各指标发现其降脂效果为焦山楂>炒山楂>山楂炭>生山楂。也有研究表明焦山楂对胰脂肪酶的抑制率均显著高于其他各组,表明其对于肥胖的发生有较好的预防作用。但是此研究结果和前面的研究结果有相矛盾之处,故后续可以深入研究焦山楂的降脂作用。

2.2.3 对原发性痛经的影响 原发性痛经也被称为功能性痛经,是很多见的一种妇科疾病,中医称其为“经行腹痛”。中医辨证有气滞血瘀证、阳虚寒凝证、痰湿淤阻证。病因主要是由于血、痰瘀滞引起。山楂则有行气化瘀、化浊降脂的作用。研究[93]报道山楂的不同炮制方法对于治疗原发性痛经的临床观察,发现经炒制后山楂对原发性痛经的治疗效果没有下降反而上升,但是临床上又常用生山楂,两者情况相矛盾。目前对于山楂炮制品治疗痛经的研究仅此一个,未来对于这项工作的研究还有很大的发展空间。

2.2.4 抗氧化活性的影响 机体细胞抗氧化损伤能够预防诸多疾病。朱春赘等[94]采用FRAP法进行不同炮制方法的山楂提取物的抗氧化活性测定,即是对自由基的清除率,测出其抗氧化活性大小依次为生山楂>炒山楂>山楂炭>焦山楂。

黄酮和有机酸等均是抗氧化物质,炮制火候及程度越大会导致这些物质的降低,进而导致抗氧化活性的降低。山楂炭的热加工程度最高,其抗氧化活性却大于焦山楂。学者认为这可能是由于热加工产生的如美拉德反应产物产生了新物质所致[83]。山楂的主要药理作用及临床用途如图6所示。

图6 山楂的主要药理作用及临床用途图

3 结论与展望

山楂炮制历史较长,从宋朝开始至今,最主要的炮制方法为炒制、焦制、炭制。清朝出现了较为多样的炮制方法,但几乎都没有流传下来广泛应用。现代主要的炮制成品为炒山楂、焦山楂、山楂炭。山楂经过炮制后其有效成分会发生不同的变化,这可能与其炮制的温度与时间密切相关。由于内部有效成分发生改变,从而使得不同炮制品的药理作用侧重点也有所不同。但有关山楂炮制的文献研究尚不深入,且关于山楂炮制的文献研究单一。药理作用方面则主要集中在心血管疾病方面,其余研究较少。有些研究结果间或研究结果与实际临床应用方面相矛盾,多方面的认知都还没有明确的研究机制。这可能与实验项目的检测指标、检测方法较为单一,没有将多项指标进行综合考虑有关。另外,山楂虽为药食两用的药材,但仍有副作用,包括头晕、头痛、心悸、胃痛等。而山楂炮制后是否能够降低副作用这一方面的研究亦是微乎其微。因此,在今后的研究中,应加大加深对山楂炮制广度、深度的研究层面,从而为山楂炮制工艺的发展、临床炮制品的正确选用提供参考指导。