中蒙关系30年:创新与实践

西仁塔娜

内容提要:从中国周边伙伴关系体系中的地位和战略内涵、“好关系”差序格局中的亲密度以及“典范”关系的创新实践来看,中蒙关系在中国周边外交中占有重要的战略地位。中蒙两国共同利益不断扩大和发展机遇叠加,是双边关系不断深化发展的现实条件和基础,务实、互利共赢的合作是进一步打造“典范”关系的重要保障。中蒙关系的外部环境依旧复杂,双边在相互了解和认知方面还有提升空间。

2023年10月24日,中国发布《新时代中国的周边外交政策展望》,首次以发布文件的形式全面阐述中国周边外交政策。中国同周边国家关系发展不断取得重大成果,目前已经同周边28 个国家和东盟组织建立形式多样、内涵丰富的伙伴关系,同多个国家达成构建命运共同体的共识。①参见《新时代中国的周边外交政策展望》,中华人民共和国外交部网站,2023 年10 月23 日,https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/202310/t20231024_11167069.shtml[2023-10-24]。如果将中国周边外交看作一个体系,将中蒙关系放在该体系下考察两国关系30年的演进、创新与实践,对中蒙关系的内涵、特点及未来发展会有更准确、清晰的把握。

一、中蒙关系的演进

中国周边外交政策在70 余年的时间里经历了三个发展阶段:冷战时期周边政策的酝酿期、世纪之交周边政策的形成发展期和党的十八大以来周边政策的成熟期。①参见李开盛:《中国周边外交70 年来的演变及其逻辑》,《国际关系研究》2019 年第4期,第26—27页。1992年,党的十四大报告首次将“周边国家”概念从“第三世界”概念中划分出来,周边国家、发展中国家和发达国家成为中国外交总体布局的三大支柱。②参见石源华:《中国周边外交十四讲》,社会科学文献出版社2016年版,第237页。“周边”及“周边外交”等概念在官方文件中正式出现是在20 世纪80 年代后期。不过,自新中国成立以来我国一直注重同周边国家的双边关系,如1949 年10 月16 日中蒙正式建立外交关系。90年代以来,周边外交在中国外交总体布局中的地位逐步提升。中蒙关系在这一进程中经历了四个发展阶段。

(一)中蒙关系升温期

20 世纪90 年代以来,中国推行“睦邻友好”的周边外交方针,发展与合作成为突出主题,从冷战时期的“经济服务于外交”向“外交服务于经济”转变。③参见王逸舟、谭秀英主编:《中国外交六十年(1949—2009)》,中国社会科学出版社2009年版,第14页。由于冷战结束,周边国家不再被划分为资本主义和社会主义两大阵营,一个整体的中国周边政策成为可能,“周边外交”成为中国外交的一个重要领域。④同①,第34页。苏联解体以后,蒙古国从“一边倒”的外交政策向多支点外交政策转型。中蒙关系逐渐走向正轨,并不断升温。1990 年5月,蒙古人民共和国大人民呼拉尔主席团主席彭·奥其尔巴特正式访问中国。国家元首当选后首访地选择中国,在该国历史上是第一次,这也是蒙最高领导人时隔28 年后的首次对华访问。彭·奥其尔巴特访华期间,中蒙两国发表联合公报,标志着中蒙关系正式步入正常轨道。

1994 年蒙古国国家大呼拉尔通过《蒙古国对外政策构想》,正式确立了开放、不结盟、多支点的外交政策。1994年中蒙签署《中蒙友好合作关系条约》,该条约成为蒙古国彻底改变以往片面外交方针、开始独立自主外交实践的历史性文件。①Л.Бэгзжав, Монгол Хятадын харилцаа 1949-1999, ОУХС-ийн Бие Даах Төв 1999он,100-р хуудас.该条约的签署从法律上把中蒙友好合作固定下来,为两国关系的未来发展提供了新的政治基础,也成为规范双边各项事务的基本原则。1998 年12 月,蒙古国总统那·巴嘎班迪访问中国,中蒙建立面向21 世纪长期稳定、健康互信的睦邻友好合作关系,为两国关系的未来发展指明了方向。②参见《中国同蒙古国的关系》,国际在线,2016 年7 月7 日,https://news.cri.cn/2016-07-07/5eb6972f-ea40-5117-6254-4e67f54f1783.html[2023-09-27]。1999年7月,中国国家主席江泽民访问蒙古国,进一步充实和丰富了两国睦邻友好合作关系的内涵。

(二)中蒙关系稳健发展期

2002年,中共十六大报告提出“与邻为善、以邻为伴”的方针,中国积极发展同周边国家的关系。2003年中国提出“睦邻”“安邻”“富邻”的周边外交政策,这是对“与邻为善、以邻为伴”重要方针的具体阐述,也是对近年中国周边外交实践的概括和总结。③参见《中国与周边国家的关系》,中国政府网,https://www.gov.cn/test/2005-06/30/content_11177.htm[2023-09-19]。以此为背景,2003 年6 月,中国国家主席胡锦涛访问蒙古国,中蒙宣布建立“睦邻互信伙伴关系”,标志着中蒙关系迈上了一个新台阶。此后,两国把资源开发和基础设施建设作为合作的重点领域,双边经贸关系突飞猛进。

(三)中蒙战略伙伴关系建立期

2005 年,中国《政府工作报告》首次提出“全方位外交”,形成“大国是关键、周边是首要”的外交布局。在这一政策调整下,中蒙关系在政治外交、经贸投资及人文交流等领域得到广泛且深入的发展。2009年正值中蒙建交60周年,双方共同回顾过去60年双边交往历史,进行经验总结,并就进一步扩大各领域特别是经贸、矿产、能源、农牧业等领域的交流合作达成一致。2011 年6月中蒙关系从“睦邻互信伙伴关系”提升到“战略伙伴关系”的高度。可以说中蒙关系自建立外交关系以来进入了历史上最好时期。

(四)中蒙战略伙伴关系深化期

2013年中国周边工作座谈会的举行,使周边外交的战略地位进一步提升。同时,处理与周边国家合作关系的理念从“互利共赢”转变为更加注重“惠及”,即努力使自身的发展更好地惠及周边国家。①参见陈琪、管传靖:《中国周边外交的政策调整与新理念》,《当代亚太》2014 年第3期,第12页。同时,党的十八大报告提出“建立更加平等均衡的新型全球发展伙伴关系”。在这一时代背景下,2014 年8月,中国国家主席习近平访问蒙古国,两国签署《中华人民共和国和蒙古国关于建立和发展全面战略伙伴关系的联合宣言》,宣布将两国关系提升为全面战略伙伴关系,把21 世纪以来稳健发展的中蒙关系推向新的历史高度。2022 年11 月,蒙古国总统呼日勒苏赫访问中国,两国签订《中华人民共和国和蒙古国关于新时代推进全面战略伙伴关系的联合声明》就是一个重要体现。

二、周边国家伙伴关系体系下中蒙关系的地位

周边外交在中国总体外交布局中处于首要地位,与周边国家伙伴关系是中国全球伙伴关系系统中的重要组成部分。中国同周边国家和东盟建立了形式多样、内涵丰富的伙伴关系。笔者将中国与周边国家的伙伴关系看作一个体系,把中蒙关系放在这一体系中考察其战略地位。

(一)中蒙关系在中国周边国家伙伴关系中的位置

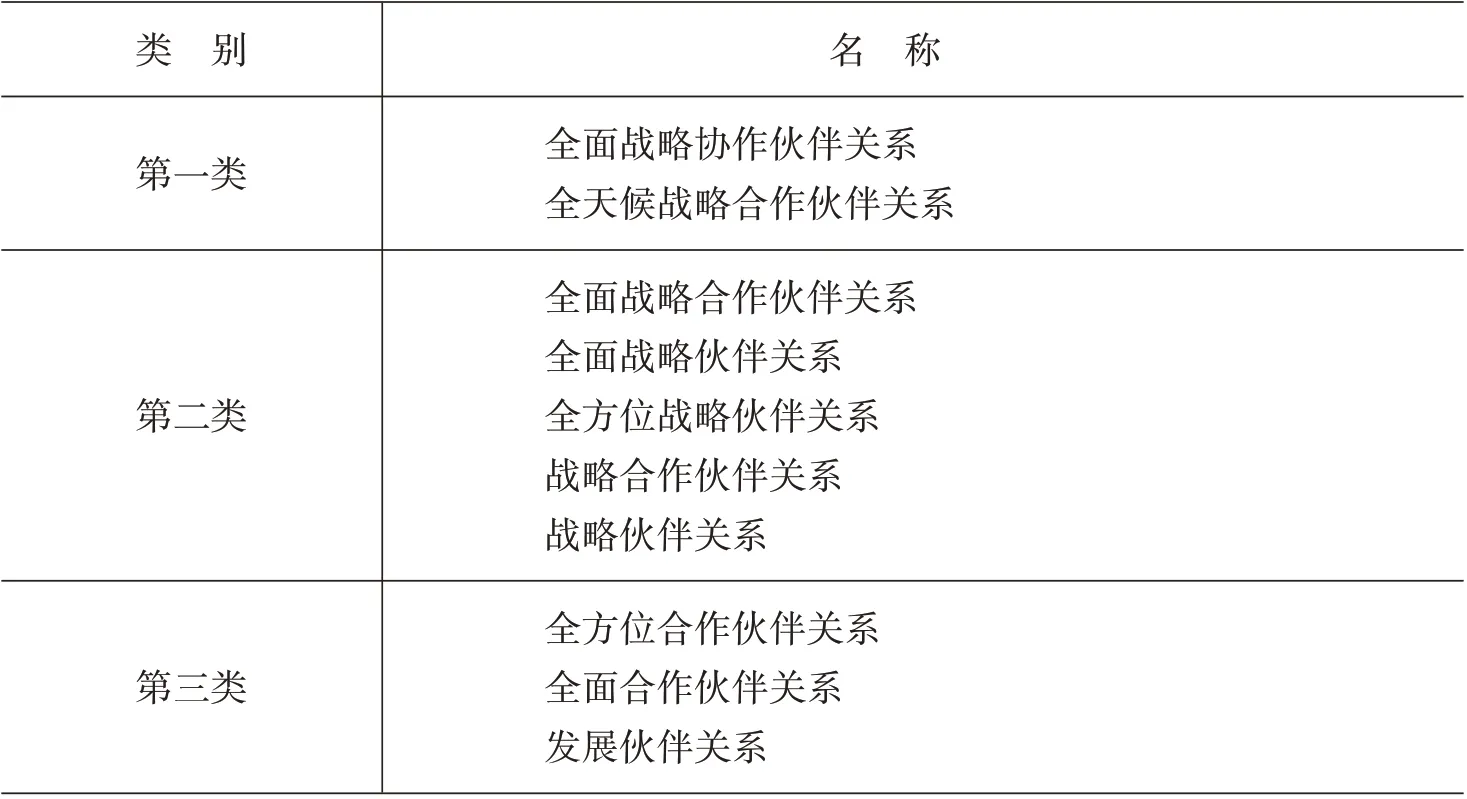

中国的全球伙伴关系网络是双边关系的集合,无等级差异但有类别之分。②参见张锐:《试论中国伙伴关系网络的政治安全效应》,《国际展望》2016 年第5期,第47页。中国学界有学者通过对各种伙伴关系名称中的修饰语加以标识,指出周边国家群体的内部存在着清晰的几个类别。③参见戴维来:《中国的“结伴外交”战略:特征、缘由及路径》,《现代国际关系》2015 年第10 期,第32 页;刘博文、方长平:《周边伙伴关系网络与中国周边安全环境》,《当代亚太》2016年第3期,第74页。

第一类,包括“全面战略协作伙伴关系”和“全天候战略合作伙伴关系”。其中,“战略协作”与“战略合作”两个修饰语中,“协作”比“合作”在程度上表达得更密切,协调性更高。“全天候战略合作伙伴关系”可理解为,不管国际局势发生何等变化,两国始终能够在战略层面进行合作,是一种高水平的合作关系。第二类,包括“全面战略合作伙伴关系”“全面战略伙伴关系”“战略合作伙伴关系”以及“战略伙伴关系”等。中蒙“全面战略伙伴关系”属于此类。第三类,包括“全方位合作伙伴关系”“全面合作伙伴关系”“发展伙伴关系”。

表1 中国与周边国家的伙伴关系形式

2014 年,中蒙关系从2011 年确立的“战略伙伴关系”提升到“全面战略伙伴关系”。“全面战略伙伴关系”指的是一种长期稳定的、基于战略全局的关系,不仅注重政治、经济与人文领域的交流与合作,而且在能源、军事与安全等领域亦建立交流与合作关系,具体内容体现在两国签署的官方文件中。《中华人民共和国和蒙古国关于建立和发展全面战略伙伴关系的联合宣言》(2014 年)较《中华人民共和国和蒙古国关于建立战略伙伴关系的联合声明》(2011年),合作议题和内容更加丰富。在政治交流与合作领域,增加了建立外交部间战略对话机制、开展国防领域互访及军事技术合作协定的内容;在经贸合作领域,把中国大型企业参与蒙古国境内的大项目合作也纳入《联合宣言》中。从这些增设的内容看,中蒙双边关系的定位与内涵更加突出“全面战略伙伴关系”中的“全面”性和“战略”性。蒙古国作为中国北方的重要邻国,对中国对外安全战略的制定与实施,具有非常重要的战略意义。从地缘战略位置看,蒙古国占据着亚洲大陆中部的战略制高点,是保障中国北方地区安全环境的重要外部区域;从能源安全角度看,由于国际局势的不确定性和中国资源能源需求的增长,蒙古国对于确保中国能源安全进口的稳定性和多元化具有重要的意义;从安全角度看,中蒙在维护共同边界以及非传统安全问题,如打击恐怖主义、跨国犯罪、走私贩毒以及保障生态环境安全等方面,均存在合作的必要性和紧迫性。所以,从国家安全、经济发展和社会稳定和谐的战略高度出发,重视发展同蒙古国的关系是中国对外安全战略的必然选择。①参见张秀杰:《蒙古的国家安全战略及中蒙安全战略关系》,《当代亚太》2005 年第11期,第25页。

(二)中蒙关系在战略层面的对接与推进

中蒙在战略层面对双边关系进行正确的定位很有必要:一方面,为双边关系提供制度化的框架,形成一种稳定预期,有助于相互协调,深化合作;另一方面,伙伴关系的核心是合作,合作的关键是互利共赢。中蒙两国处在各自发展道路上的关键时期,一个在崛起的道路上稳步前进,一个处在后转型时期的经济社会适应阶段,互利共赢符合中蒙各自战略需求。

同时,发展战略对接是中蒙提升战略合作的重要表现。“一带一路”倡议同蒙古国“草原之路”发展战略、全球发展倡议同蒙古国“新复兴政策”以及“两步走”发展战略目标同蒙古国“远景2050”长期发展规划对接,将成为中蒙合作的三大引擎。蒙古国是“一带一路”的战略支点国家,中蒙俄经济走廊建设离不开蒙古国的积极参与和支持。三国围绕经济走廊建设,建立了一系列机制化和准机制化合作。目前,蒙古国政府已将贯穿中蒙俄三国的中线铁路升级改造和新的中俄天然气管道过境铺设项目列入议程,目前三方已同意推动新建从俄罗斯经蒙古国到中国的天然气管道“西伯利亚力量2号”项目,该项目的实质性工作已启动。

三、周边“好关系”差序格局下中蒙关系的亲密度

中国把周边关系放在对外关系的首位,先后提出“睦邻友好”“好邻居、好伙伴、好朋友”“与邻为善、以邻为伴”“睦邻、安邻、富邻”“和谐周边”“亲诚惠容”“打造周边命运共同体”等发展与周边国家关系的基本理念。“尽管这些理念所用词语不同,但其内涵基本一致,即一定要处理好、发展好与周边国家的关系,营造一个和平、合作与发展的区域环境。这些理念根植于中国的传统思想文化,也基于对现代世界发展的新认知和定位。”①张蕴岭:《综合视角下的中国周边环境与周边关系》,《当代世界》2022 年第4 期,第10页。

(一)中蒙两国“好关系”定位

中国外交关系中一个经常出现的话语体系是“好关系”,其中包括人们熟知的“好兄弟”“好亲戚”“好朋友”“好邻居”及“好同志”等称谓。根据上海对外经贸大学国际关系学系詹德斌的分析,在这些称谓中“好兄弟”是关系最亲密的,因为在人际关系中,兄弟关系是仅次于父母与子女关系的血缘关系。“好亲戚”则接近兄弟这种血缘关系。“朋友”和“伙伴”属于交往关系,“邻居”和“同志”属于既有关系。也就是说,“邻居”是由地理位置决定的,而“同志”则是由意识形态决定的。这两种关系是不需要通过个体交往而存在的先定关系。②参见詹德斌:《试析中国对外关系的差序格局——基于中国“好关系”外交话语的分析》,《外交评论》2017年第2期,第25—31页。“伙伴关系”侧重于利益关系,而“朋友”关系则是超越利益的情感关系。所以,这些“好关系”话语按亲密度来排序,依次为“好兄弟”—“好亲戚”—“好朋友”—“好伙伴”—“好邻居”—“好同志”;如果基于中国人特有的人际关系模式分类,可分为“家人关系”—“熟人关系”—“生人关系”三个圈层。③参见杨国枢:《中国人的心理与行为:本土化研究》,中国人民大学出版社2004年版,第101—103页。针对某个国家在外交中的“好关系”话语的叠加运用进行考察,会发现“好关系”话语体系下存在差序格局。

新中国成立至20世纪60年代初,中蒙“兄弟友谊”“社会主义兄弟友好关系”等话语频现。后来,中蒙关系历经坎坷,自80 年代中后期开始两国关系迅速升温。1986 年8 月,中国外交部副部长刘述卿访蒙,签署中蒙间的第一个领事条约。1989年,两国外长互访,双方签署了关于成立中蒙经济、贸易、科技合作委员会的协定。90年代后期“好关系”话语正式出现在中蒙双边关系中。1999 年7月,江泽民主席访蒙时强调,只要中蒙双方恪守中蒙友好合作关系条约的基本原则,共同繁荣发展,就一定能够成为“好朋友、好邻居”。①杨政、王嘉波:《江泽民抵蒙古访问受到热烈欢迎 江主席同巴嘎班迪总统举行会谈》,《光明日报》1999年7月15日。2002 年1 月,江泽民主席会见蒙古国总理恩赫巴亚尔时,双边“好关系”被定义为“好邻居、好朋友”。②《江泽民主席会见蒙古总理恩赫巴亚尔》,中华人民共和国外交部网站,2002年1月8日,https://www.mfa.gov.cn/web/zyxw/200201/t20020108_7294691.shtml[2023-09-25]。2003 年中蒙建立“睦邻互信伙伴关系”以后,中蒙之间“好关系”话语增加了“好伙伴”这一界定。自此,中国对蒙古国的“好关系”用语是“好邻居、好伙伴、好朋友”。中蒙关系在中国“好关系”差序格局中位于“熟人关系”圈层,即中蒙两国既是山水相连的好邻居,又是互利合作的好伙伴,同时又是“羊来茶往”的好朋友。

(二)中蒙“好关系”的认知维度

在国家间关系中,相互认知是实现民心相通的一个重要指标。2013年10 月,习近平总书记在周边外交工作座谈会上指出:“关系亲不亲,关键在民心。要全方位推进人文交流,深入开展旅游、科教、地方合作等友好交往,广交朋友、广结善缘。”③习近平:《坚持亲、诚、惠、容的周边外交理念》,《习近平谈治国理政》(第一卷),外文出版社2014年版,第298—299页。关于民心相通在“一带一路”建设中的定位,习近平总书记指出:“民心相通是‘一带一路’建设的重要内容,也是关键基础。”④习近平:《弘扬丝路精神深化中阿合作——在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上的讲话》(2014年6月5日),《人民日报》2014年6月6日,第2版。民心相通能够为“一带一路”建设顺利实施夯实民意基础,铸牢社会根基。

国际局势发展的不确定性及其挑战,进一步拉近了中蒙关系,尤其表现在政治和经贸关系层面。根据蒙古国最具影响力的社会调查公司圣马兰勒基金近几年的舆论调查数据,随着中蒙战略伙伴关系的不断发展,蒙古国对华认知呈改善趋势。相对而言,蒙古国对“第三邻国”尤其对美国的好感度有所下降。⑤Sant Maral Foundation,https://www.santmaral.org/projects-and-surveys[2023-09-24].另据蒙古国、加拿大和美国的联合研究结果,蒙古国年轻人(40岁以下)对中国的好感度略高于受访的其他年龄段群体。①Center for Insights in Survey Research (IRI).National Survey of Mongolian Youth,https://www.iri.org/sites/default/files/mongolia_ned_youth_poll_2020_-_public_0.pdf; Center for Insights in Survey Research (IRI). National Survey of Mongolian Public Opini on, https://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2016-05-10_iri_survey_of_mongolia_ public_ opinion-_public_deck.pdf[2023-09-25].

蒙古国对华认知的演变受历史、现实、心理和情感,以及外部环境等多重因素的影响,这些因素的变化及相互作用动态地勾勒着蒙古国对华认知图谱。如果中蒙两国持续保持良性互动,双边关系在各领域取得更多积极成果,相互好感度也会保持逐步增长的趋势,这将有助于双边关系民意基础的稳固,有助于两国“典范”关系的进一步打造。

四、“典范”关系语境下中蒙关系的创新

2020年以来,中国和蒙古国之间关于双边关系的描述性话语增多且产生了新的变化,如中蒙关系是“金不换的邻居”“钢铁般的友谊”“患难之交的好朋友”等,双方强调将两国关系进一步打造成“国与国关系典范”,中蒙关系进入了新时代全面战略伙伴关系层面的新高度。

(一)中蒙“典范”关系的内涵

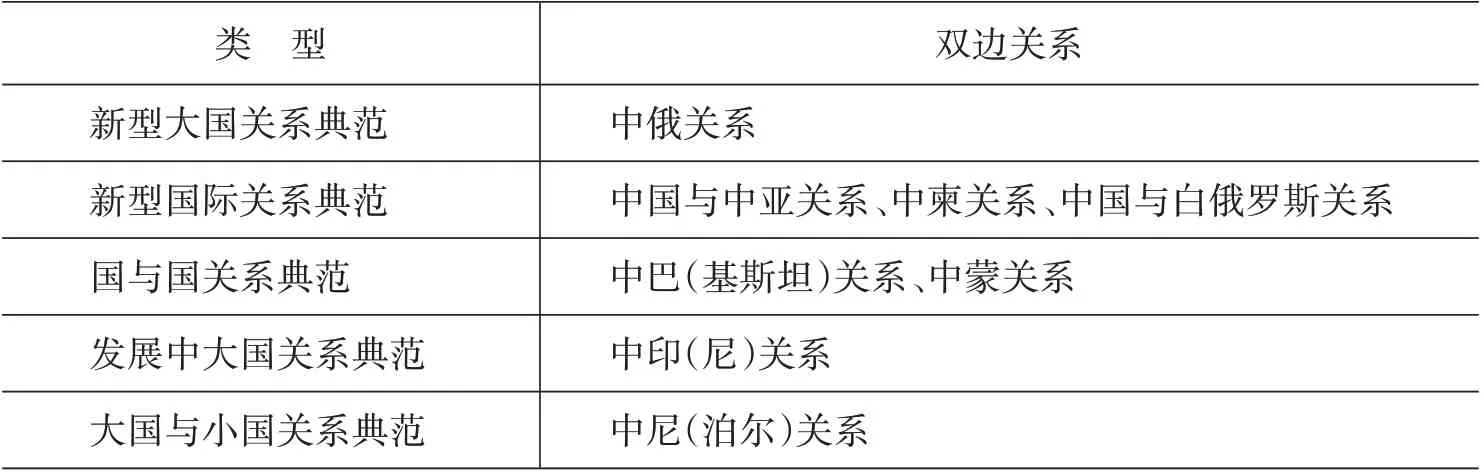

近十年来,“典范”关系出现在中国双边外交话语中。根据笔者的粗略统计,在中国与周边国家的外交关系上,“典范”关系话语出现在八个国家中(见表2)。2022 年以来,中蒙关系首脑使用了“国与国典范关系”的提法。

表2 中国周边外交中的“典范”关系类型

从“典范”关系运用的情况来看,虽然“典范”关系尚未形成结构性或普遍的双边外交关系网络或话语体系,但“典范”关系的界定应是指树立双边关系发展的标杆。“好关系”话语和“典范”关系话语相较于“伙伴关系”话语体系而言,具有较强的灵活性,其运用可以随着关系的变化而进行调整。也就是说,“典范”关系更倾向于是一种基于国与国交往准则的综合性评估。从中国周边“伙伴关系”层次、“好关系”差序格局以及“典范”关系话语界定来看,中蒙关系在中国周边关系体系中占有标杆式的重要地位。

(二)中蒙“典范”关系的实践

近几年来,中蒙关系的发展正在树立双边关系的标杆,构筑国家间关系的典范。首先,新冠疫情期间两国守望相助,是两国发展“典范”关系的表现之一。全球新冠疫情和乌克兰危机等突发事件叠加,使得蒙古国对外贸易严重受阻,商品供应出现短缺,物价上涨,而外汇储备的大幅缩减进一步加剧了本就持续走低的本币汇率,经济状况持续恶化。在特殊时期,中方为蒙古国抗击疫情提供了多批援助,优先向蒙无偿援助新冠疫苗,并开设绿色通道,保证必要的经贸和人员往来。同时,蒙古国对中国人民抗击疫情展现出极大善意,蒙古国政府第一时间向中方提供20 万美元捐助,乌兰巴托市政府提供5 万美元捐助。2020 年2 月,在中国抗击疫情的严峻时刻,蒙古国总统巴特图勒嘎访问中国并捐赠3 万只绵羊,加深了两国间的深厚情谊,谱写了中蒙友谊的一段佳话。

其次,中蒙高层互访和签署的文件,显现出两国发展“典范”关系的实质内容。近几年,两国高层互访频度增加。2022 年2月,蒙古国总理奥云额尔登出席北京冬奥会开幕式。同年11 月,蒙古国总统呼日勒苏赫访问中国。在呼日勒苏赫总统访华之际,双方签署了《中华人民共和国和蒙古国关于新时代推进全面战略伙伴关系的联合声明》,确立了中蒙关系朝着共建和平共处、守望相助、合作共赢的两国命运共同体以及进一步打造国与国关系典范的发展方向。①参见《中华人民共和国和蒙古国关于新时代推进全面战略伙伴关系的联合声明》,中华人民共和国外交部网站,2022 年11 月29 日,https://www.mfa.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676740/xgxw_676746/202211/t20221128_10981908.shtml [2023-10-02]。2023 年6 月,蒙古国总理再次访问中国。同年10 月,呼日勒苏赫总统出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛,并在《中国日报》发表署名文章,强调蒙古国和中国是亲密的邻居、亲密的朋友和亲密的伙伴,两国将长期睦邻友好、互利合作作为外交政策的优先事项。①参见《蒙古国总统:“一带一路”增进蒙中友邻情谊》,中国日报网,2023年10月16 日,https://china.chinadaily.com.cn/a/202310/16/WS652c9446a310d5acd876a046.html[2023-10-17]。这些都是中蒙关系朝着“典范”关系方向发展的表现。

再次,两国经贸领域的合作更加务实,互利共赢的成果不断扩大。2021年,中蒙贸易额首次突破100亿美元,目前正迈向200亿美元的目标。新时期,中蒙双方都强调把互联互通和能源领域合作作为两国合作的优先方向之一。中方在经贸通关等方面支持蒙古国经济社会稳定发展。一方面,我国能源供应仍依赖于传统能源行业,煤炭在一段时间内仍将是我国的主要能源之一,而蒙古国是我国传统能源领域的稳定供应方。另一方面,中国作为蒙古国最大贸易伙伴和最大投资国,中国经济的发展是蒙古国经济发展的稳定器,正如蒙古国副总理兼经济发展部长呼日勒巴特尔在2023 年3 月28 日举行的博鳌亚洲论坛年会上指出的,如果中国经济增长5%,那么预计蒙古国经济能增长7%。②参见《蒙古国副总理答一财:如中国经济今年增长5%,能促进我们增长7%》,第一财经网站,2023年3月29日,https://www.yicai.com/news/101714980.html[2023-09-21]。随着蒙古国矿区到中蒙边境铁路线路和口岸建设的推进,将会使蒙古国矿产对中国的输出更加便捷和环保。另外,我国已制定2030 年达到碳排放峰值,到2060 年实现碳中和的目标。蒙古国在可再生能源方面具有发展潜力,在较长远的将来,可再生能源将成为中蒙之间的新的合作领域。生态环境、荒漠化防治和绿色发展也是双方强调的主要合作领域,目前中蒙荒漠化防治合作中心已经成立。中蒙两国共同利益的不断扩大和发展机遇的共享,是进一步打造国与国“典范”关系的现实条件和基础,而务实、互利共赢的合作则是打造“典范”关系的重要保障。

五、结语

目前中蒙关系处于历史上最好时期,同时也面临一定的挑战。笔者认为,应系统评估中蒙俄经济走廊及周边命运共同体建设面临的挑战与风险,抓住机遇、规避风险。一方面,中蒙关系总体上表现出一种“不平衡”的发展倾向,即在政治外交关系不断深化、经贸合作稳健发展,以及文化交流不断发展的大环境下,两国人民之间的相互了解仍相对不足,这使得当前双边关系中的信任和民意基础有待巩固和提升。首先,要继续加强文化和民间交流,并注意方式方法。中蒙之间的人文交流与合作要循序渐进,保持耐心,促进相互认知。其次,继续增强两国媒体间的交流,充分发挥桥梁纽带作用。近几年,随着双边文化与民间交流的强化,蒙古国对华舆论环境较好,但有关中国经济社会发展方面的客观而详细的深度报道仍非常少。因此,中蒙双方应继续加强新闻媒体交流,如共同制作影视文化节目,推送优质的纪录片等,促进两国人民客观、全面地相互了解,进一步为双边关系发展创造良好的舆论环境。再次,顺应对方人文环境,继续改善企业经营管理。在继续发挥驻蒙大使馆、领事馆、驻蒙商会等机构的主力作用,加强多个环节的监管力度,创造持续的良性互动。最后,打造中蒙俄文化旅游通道,鼓励民间的深度体验式交往,并充分发挥内蒙古向北开放桥头堡作用。加强文旅合作,充分发挥民间外交的功能,助推中蒙民心相通。

另一方面,“第三方”因素将继续成为影响中蒙关系的重要外部因素。总体上看,转型后的蒙古国实行全方位开放的平衡外交。这种平衡外交主要体现为:既要在两个邻国间,也要在领土邻国与“第三邻国”间保持总体平衡关系,这是一种“双重平衡”外交、“多支点”外交。近20 年来,尽管蒙古国针对国内政策的批评不断,但对民主转型以来的“多支点”外交政策及取得的成效普遍持肯定态度。蒙古国的这一外交战略也影响着中蒙关系的外部环境。相较于早些时候,“第三邻国”热在蒙古国越来越趋于理性,但并没有降温。目前,在重要战略资源领域,如大型战略矿稀土和铀的开发和投资方面,蒙古国同美、法、德、日、韩等“第三邻国”有着广泛的合作意愿,与“第三邻国”外交格外活跃,所以我们在抓住中蒙发展机遇的同时,要加强应对不利因素,有力推进双边关系行稳致远。