村庄组织化程度可否促进工商资本嵌入?

杜凤君 郑军 张明月

摘要:工商资本下乡是解决农村资金短缺的有效措施。然而,当前资本无法与村庄深度融合,村庄自有的内部组织成为搭建嵌入平台的良好选择。采用CLDS2016村庄层面的问卷数据,借助熵权法从村庄正式组织和非正式组织两方面构建指标体系,在此基础上利用OLS回归模型和交互项模型,从生产和生活角度入手,对村庄组织化程度能否促进工商资本嵌入问题进行了实证分析。研究结果表明:1)村庄组织化程度对于资本的生产性和生活化嵌入均产生显著的正向影响,村庄组织化程度每提高1%,资本的生产性嵌入增加6.51%,生活化嵌入增长1.79%。2)对于不同区域、地形和耕地占比的村庄,组织化程度带来的促进作用具有异质性。3)工商资本的生活化嵌入主要依赖于村庄正式组织推动,非正式组织则是助力资本生产性嵌入的关键。4)经济利益联结和产业基础都与村庄组织化程度存在协同效应,但人际关系和中间组织不具有调节作用。建议加强村民主体地位,注重村庄禀赋差异,促进中间组织发展,构建利益联结机制,以提高村庄的组织化程度。

关键词:村庄;组织化程度;工商资本嵌入;CLDS

作者简介:杜凤君,山东农业大学经济管理学院博士研究生,主要研究方向:农业经济管理(E-mail:dfj18853859679@163.com;山东 泰安 271000) 。郑军,山东农业大学经济管理学院教授,博士生导师,管理学博士,主要研究方向:农业经济管理。张明月,山东农业大学经济管理学院副教授,管理学博士,主要研究方向:农业经济管理。

基金项目:国家社会科学基金项目“新型农业经营主体绿色生产行为演进机制与政策设计研究”(19BGL160);山东省自然科学基金青年项目“果蔬种植户绿色用药行为:现实测度、演化机理及政策引导”(ZR2021QG009)

中图分类号:F592.1文献标识码:A文章编号:1006-1398(2023)05-0068-13

一引言与文献回顾

改革开放以来,随着我国市场化和城镇化水平的快速提升,大量农民进城务工,带走了劳动力、资金等农业关键生产要素,严重制约着农业农村可持续发展。与此同时,我国工业化、城市化已进入中期发展阶段,大量工商资本涌入农村市场寻求新的获利突破口。为此,2013—2022年中央“一号文件”不断增加工商资本下乡的支持力度,涉及领域也不断扩大,由“鼓励城市工商资本到农村发展适合企业化经营的种养业”,再到“引导工商资本进入农产品加工流通和农业社会化服务”“促进农商联盟等新型经营模式发展”“支持工商资本参与乡村振兴”等等,国家政策的持续推力一定程度上为工商资本下乡造就了良好的体制环境。同时,伴随劳动力流失、

村组力量式微、村庄原子化等弊端的显现,农村自身对工商资本也存在强大拉力,亟需工商资本下乡引领生产要素布局。然而,作为外部力量介入村庄的工商资本,在融入农业、嵌入农村的过程中,受二元体制的影响,经常被排斥在乡村秩序之外。工商资本所处的 “悬浮”状态使其下乡效果大打折扣。为此,探索工商资本融入农业、带动乡村振兴的有效路径尤为关键。

工商资本下乡过程中面临着诸多问题,主要体现在伦理空间、社会空间、生产空间三方面。在伦理空间方面,小农经济属于农耕文明的典型代表,依托地缘发展,具有散漫性、自私性等特点,而资本来自现代工业社会,脱域趋势明显,追求效率和经济利益。二者之间的文明形态隔阂,导致了资本嵌入的倫理空间困境。在社会空间方面,资本的现代性与农村社会的传统秩序之间存在矛盾。资本强势下乡,大规模流转土地,导致许多农民与农业生产活动分离,村庄秩序瓦解,乡村社会内部以土地为基础的礼俗随之走向终结。在生产空间方面,许多资本下乡后,产生高昂的雇工成本和土地承包费用,加之农业生产经济效率低下,致使经营亏本。一些大型农场通过流转土地迅速建成,投入大量生产要素追求规模化经营,却无法在种植环节盈利,在资本运营规律的引导下被迫选择产业转移或退出种植环节。还有研究者对小农户、家庭农场和工商企业的农业生产效率进行对比后,认为工商资本的优势在于产前和产后环节,提出限制工商资本经营大田作物的建议。那么,是否存在一种中间介质,可以更好的粘合工商资本与乡村社会?大多数学者将此归咎为简单的经济问题,寄希望于农业专业合作社。在改革开放的30年中,农业专业合作社确实已经成为农民经济组织的主导方式。从总成本控制的角度来看,农业合作社可以降低交易成本、增加农民话语权、扩大规模收益等,为中国的农业现代化经营作出了重要贡献。但它的经济性质决定了对农民的组织化程度不足,农民性极差的“伪合作社”和 “大农吃小农”合作社成为主流,与资本对接的初衷实为套取国家资金,必不会考虑后续长效发展,故而无法作为引导资本嵌入的桥梁。另一方面,部分研究者认为可以通过村集体协调。韩庆龄提出地方政府和村集体组织能够作为缔结资本与村民的合作桥梁,发挥中介和担保作用。村集体的参与将村民的个人利益有效整合联结,既增强了农户的谈判能力,又节约了交易成本,同时减少资本与农户双方违约的可能性,保证交易的稳定性。与此同时,村集体容易在政绩竞争和利益寻租的驱使下沦为资本在村庄的“代理人”,村庄自治的独立性消失,村民利益缺乏保护,长期以往矛盾激化,资本失去民心,被排斥在农业生产和村落秩序之外。由此可见,解决外来资本的脱嵌问题仅依靠农业合作社与村集体组织是不够的。

以往文献多关注到资本下乡面临的困境,并试图通过农业合作社和村集体等来协调资本与村民的关系,而忽视了村庄的整体组织性对资本外嵌的作用。事实上,资本嵌入村庄,既要契合生产,更要融入生活,除了村集体等正式组织参与,还涉及宗族、宗教、民族等非正式组织共同发挥作用。村庄作为正式组织和非正式组织的结合体,既是农民生产和生活的基本地理空间,同时也是我国基层治理的重要社会单元,它能否促进工商资本的嵌入?如果能,哪些因素是其发挥作用的关键点?等等一系列问题都亟需得到思考与回答。鉴于此,本文利用CLDS2016村庄层面微观数据,借助熵权法从村庄正式组织和非正式组织两个层面切入构建指标体系,详细分析了村庄组织化程度对于工商资本生产性嵌入和生活化嵌入的影响,以及人际关系、利益联结、中间组织、产业基础等要素的协同作用,以期为促进工商资本的高质量融合提供有益参考。

二理论假设

工商资本嵌入是保障粮食安全、促进农民增收、实现乡村振兴的现实需要。首先,资本下乡后凭借现代化的粮食生产技术和精细化的规模经营管理,保障了粮食的产量和品质,同时为农户提供农业社会化服务,提高农地流转和机械要素投入,促进粮食生产面积增加。再者,资本下乡后形成的规模经济效应、产业融合效应、交易成本效应和知识溢出效应,对促进农民增收产生了十分明显的作用,且这种作用具有一定的持续性,其中产业融合利用产业内部整合、产业链延伸、产业间相互融合等模式有效提高农民收入。另外,作为社会主义市场经济中最具活力的经济要素之一,资本可以有效推动传统农业改造,使小农户与大市场之间快速形成联结,保持农村生产关系稳定,推动经济社会发展,加快农业现代化转型,满足人们不断升级的消费需求,为乡村振兴提供新动能。

资本是来自乡村秩序之外的力量,嵌入过程中极易受到排斥,需要寻找具备一定话语权的领路人。领路人作为工商资本与农户之间沟通的桥梁,要能够扎根于土地,熟悉村民日常生活的微观机理;又要具备一定的组织能力,可以将农户有序的联结起来,降低交易风险,稳定契约关系;同时还需避免沦为资本的代言人。这就要求其将维护村庄公共利益当做组织目标,既要促进工商资本新鲜活力的注入,又要保持村庄原有的生产和生活秩序。

村庄由正式组织和非正式组织构成,天然具有融合工商资本和农户的优势。一方面,村庄是我国农村社会最重要的基层组织,其中包含的正式组织具有健全的组织体系、组织人员和组织规则,在引导工商资本嵌入中占据组织成本、组织资源和组织合法性的优势。在生产上村庄组织可以发挥中间协调作用,促使资本与农户合作,实现资本的农业生产参与。另一方面,村庄的非正式组织能够将文化观念、血缘、宗族等因素融入农村权力,有效凝聚村民的共同情感和价值观念,对资本融入村庄秩序发挥着不可忽视的作用。例如在生活上,村庄组织构建农户信任机制,使资本进入农村社会关系网络,通过修筑农业设施、关爱老人儿童、赞助教育事业等公益活动拉近与村民的距离,加速与乡村社会的有机融合。此外,从农户端来讲,其可以通过村庄组织有序地向工商资本表达利益诉求,提高自身的话语权,利用合法化、制度化手段保护自身权益。

虽然没有直接证据表明,村庄组织化程度能够促进工商资本嵌入农村,但冯国强等利用CLDS2017问卷数据实证发现,村民的农地抛荒行为可以被村庄组织化程度有效抑制,李菁等验证了组织化程度的提高对农地流转具有促进作用。由此我们可以推断出村庄组织化程度越高,公信力和协调能力越强,越能通过自身机制、运用内部资源推进资本嵌入,在对内征地谈判、推进公益行动、发挥集体经济功能中占据明显优势基于以上分析,提出如下假说:

H1:村庄组织化程度越高,越有利于促进工商资本嵌入农村。

H2:村庄组织化程度越高,越有利于资本的农业生产性嵌入。

H3:村庄组织化程度越高,越有利于资本的农村生活化嵌入。

三研究设计

(一)村庄组织化程度的测量

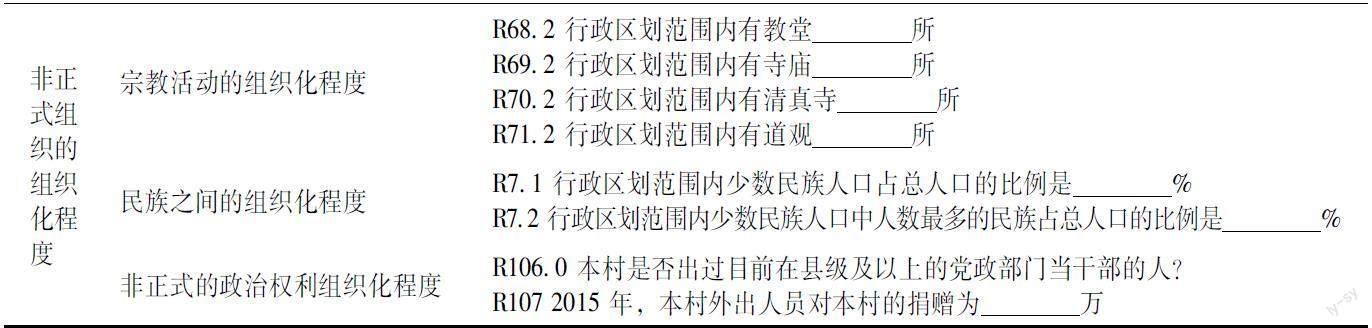

借鉴冯国强、李菁等人对村庄组织化程度的指标设定,利用CLDS2016的调查数据,从村庄正式组织和非正式组织两个维度入手,分析村庄组织化程度對工商资本嵌入的影响。在前人设计的基础上,正式组织的组织化程度测量标准除了包含村庄经济、政治、生产活动外,还增加了文娱活动。乡村社会情境下,治理的核心在于实现制度与生活的双向融通,文化和娱乐是日常生活的关键存在。非正式组织通过村庄的宗族、宗教、民族以及非正式组织权利关系等活动体现,它们是构建熟人社会关系网络的基础。各指标的分类标准、判定依据如表1所示。

本文采用熵权法对村庄组织化程度进行度量。信息论中的熵代表了对事件不确定性的衡量。当可获取信息越多时,说明不确定性越小,此时熵就越小;当可获取信息越有限,则不确定性就越大,熵也越大。作为一种客观科学的估值方法,熵权法通过计算熵值来判断各指标的离散程度,熵值越小,表示指标的离散程度越大,在综合评价中所占权重也越大。

具体方法:首先对村庄i组织化程度的各二级指标(ODii)进行归一化处理。为避免出现无意义的赋值,归一化处理结果为0的指标统一加0.001。

OD′ij=ODij-min(ODij)max(ODij)-min(ODij)(1)

用Pii表示村庄i第j项指标的指标值比重。

Pij=OD′ij∑mj=1OD′ij(2)

计算第j项指标的熵值Ei。

Ei=-K∑mj=1PijlnPij(3)

K=1/ln m(4)

然后再计算各项指标的权重Wi。

Wj=1-Ej∑(1-Ej)(5)

最后将测算的权重Wi与对应指标值ODi赋权,再对各二级指标进行加权计算,得到村庄i组织化程度的综合得分ODi。

ODi=∑Wj×ODij(6)

(二)数据来源与模型设定

1.数据来源

数据来源为中山大学社会科学调查中心2016年开展的中国劳动力动态调查(China Labor-force Dynamic Survey,CLDS)。调查范围涉及全国29省(除去港澳台、西藏、海南),包含400多个社区/村居和14000多个家庭,样本量丰富。调查内容重点聚焦农业投入、村庄组织化、工商资本下乡等研究议题,与本文研究内容相契合。研究方式主要采用多阶段、多层次与劳动力规模成比例的概率抽样方法,确保了调查样本的全国代表性。

2.模型设定

借鉴冯国强等(2021)、魏平(2020)实证分析模型,采用OLS对问卷数据进行基准回归。具体模型如下:

ln(1+lCti)=α1ln(1+ODi)+XiΓ+ε1(7)

交互项模型设置如下:

ln(1+lCti)=α2ln(1+ODi)+ln(1+ODi)ln(1+Rsi)+XiΓ+ε2(8)

其中被解释变量lCti为村庄工商资本对乡村的嵌入程度,lC1i为资本的生产性嵌入,lC2i为资本的生活化嵌入。ODi为核心解释变量,表示村庄i的组织化程度。一系列控制变量用Xi代表。ε1、ε2是随机误差项。α1和α2是核心解释变量的回归系数,Γ为控制变量系数矩阵。本文认为村庄的人际关系把控、经济利益联结、中间组织调和以及产业基础存在协同效应,共同影响了工商资本的嵌入,用Rsi来表示。为了消除异方差,除虚拟变量外其他的变量取对数纳入回归模型,当遇到变量中包含0值的情况时,对此类变量先整体统一加1,再取对数。方程回归过程中,各省之间的系统性差异已通过控制省份的虚拟变量来呈现。

3.变量设置与说明

(1)解释变量。村庄的组织化程度以及一系列控制变量共同构成了本文的解释变量,其中核心解释变量为村庄的组织化程度。通过借鉴前人的研究,控制变量选取了村庄的经济、社会和自然资源禀赋、交通状况以及政策环境等因素。村庄的经济资源包括农业雇工每日工資(Daywage)、户籍人口人均年收入(Perincome)、是否有矿厂(Mine)、是否有化工厂(Chemial);社会因素为居住总人数(Population)、村庄的治安状况(Security);自然因素为近两年是否发生过严重自然灾害(Disaster);交通状况包含到县城的距离(Tocounty)、到乡镇政府的距离(Totown);政策环境为是否实行退耕还林(F_Forest)、是否实行封山育林(C_Forest)。

(2)被解释变量与说明。工商资本对农村的嵌入从生产和生活两方面进行衡量。

工商资本的生产性嵌入:R18.1 从1990年以来,本村的土地被政府或企业征用或租用过次?

工商资本的生活化嵌入:R120.10.w16 行政区域范围内人员规模最大的企业对本村的公共事业有多少贡献?1.没有 2.很少 3.一般 4.很多

事实上,整体与长远看,工商资本下乡的最终目标就是追逐健康、可持续的发展利润,这需要思考与解决两个关键问题:一是工商资本与何结合(资源选择)?二是工商资本与谁结合(利益主体选择)?实践表明,土地是农业生产的最基础资源,资本下乡最主要的表现形式为参与农业现代生产活动,即通过大规模耕地流转,推动土地规模经营,实现乡村产业转型升级。这种方式可以使工商资本直接进入农业生产环节,成为经营主体,强有力的嵌入村庄内部,因此本文选择农地流转次数界定工商资本的生产性嵌入状况。此外,资本作为强势经济力量进入村庄,处于村民的信任外围,需要借助修路、打井、赞助教育、关爱老人等公益举措建立一定的群众基础,有效嵌入乡村熟人社会秩序,实现与农村环境的有机融合。故采用企业对村庄公共事业的贡献程度来衡量资本的生活化嵌入。在对数据中的极端值和无效问卷进行剔除后,得到229个村庄的数据。其中R120.10.w16题涉及的企业全部是私营企业、外资/合资企业和国营企业,符合工商资本下乡企业的标准。问卷的R24.2.0题村庄非农产业经济种类和R120.w16题目前本村行政区域内的企业数量,一定程度上也可以获取工商资本对农村的嵌入状况,因此稳健性检验选用该题目。本文模型中涉及变量的描述性统计分析见表2。

四实证结果

(一)基准回归结果

采用CLDS2016村庄层面微观调查数据,通过OLS进行回归分析。表3的(1)(2)栏是针对工商资本生产性嵌入的估计结果,(3)(4)栏是生活化嵌入的估计结果。从结果可以看出,村庄组织化程度对工商资本的生产性嵌入和生活化嵌入的影响均为正向显著。在不引入控制变量时,村庄组织化程度每上升1%,工商资本的生产性嵌入提高7.18%,生活化嵌入增长2.32%;

在控制其他因素时,村庄组织化程度每提高1%,工商资本的生产性嵌入增加6.51%,生活化嵌入增长1.79%。村庄组织化在控制变量中,村庄的治安状况对于工商资本的生产性嵌入作用显著,生活化嵌入则被农业雇工每日工资和自然灾害发生状况因素显著影响。随着农业雇工每日工资、居住总人数、人均年收入、矿厂数、化工厂数、封山育林政策的提高,一定程度上增加了工商资本对于村庄的综合嵌入能力,这与理论假设基本吻合。

(二)异质性影响

1.区域异质性影响

村庄所处的区域位置会影响其组织化程度发挥作用(见表4)。将样本按照所在省份,根据国家三大区间标准划分,定义为东部、中部和西部地区村庄。分样本回归结果显示,村庄组织化程度对于工商资本嵌入的作用存在于东中部地区,西部地区不显著,且东部地区的生产性嵌入明显高于中部地区。出现上述空间区域差异性的原因可能是:一是经济发展水平,我国的区域经济发展不平衡,越靠近东部,经济越繁荣,工商资本越发达,村民多兼业化种植,理念相对开放,与村庄组织形成了良好的联结,因此东中部村庄组织化程度可以有效促进工商资本的嵌入。二是地理资源禀赋,西部地区身居内陆,地形复杂,种植条件较差,工商资本在实际的农业生产经营上存在较大阻碍,导致资本的悬浮。

2.地形异质性影响

尽管村庄组织化程度可以有效促进工商资本嵌入,但这种正向影响可能受到地形因素的约束。将调查区按照地形分为平原、丘陵、山区三类,并进行分类回归,结果见表5。从工商资本的生产性嵌入来看,平原地区村庄组织化程度对资本生产性嵌入的促进能力大于山区,而山区又大于丘陵地区。可能的解释是,平原地区土地开阔,适合机械作业,对于大多数农户而言,租赁土地后外出打工既能够带来双倍的经济效益,也省去了“候鸟式农业”的繁琐,且在村庄组织的加持下权益有所保障,因此影响显著;山区自然环境恶劣,资源结构性匮乏,耕地细碎化程度高,导致农地抛荒率高,农户土地流转意愿高,村庄组织的参与可以很好地将农户联合起来,利于工商资本的生产性嵌入;丘陵地区介于二者之间,村庄组织化程度的影响作用被削弱。对于工商资本的生活化嵌入,只有村庄位于平原,村庄组织化可以发挥作用,这可能是因为丘陵、山区道路崎岖,人们居住分散,例如道路硬化、统一灌溉等公益活动不易开展。

3.耕地占比异质性影响

在样本数据中,当耕地面积占农地比重高于平均值时,定义为耕地比重较大村庄,否则为耕地比重较小村庄。由表6可以看出,对耕地占比较小的村庄而言,其组织化程度更加明显促进工商资本综合嵌入,占比较大村庄仅在生活性嵌入中发挥显著正向作用。这可能是因为村庄耕地不足时,缺乏富余的土地租赁,且首先要满足当地人群饮食需求,故而种植结构调整空间大、售卖利润高,这种市场机制约束了农地的流转;同时难以形成农业基础设施规模化建设,因此组织化程度对工商资本嵌入的推动作用愈发凸显。

(三)内生性检验

村庄组织化程度能够有效促进工商资本嵌入的同时,资本下乡可能会对农村经济发展、干部选举、文化建设等方面产生作用,影响村庄组织化程度,带来反向因果导致的内生性问题。因此,本文尝试采用工具变量法对模型进行处理。选取相邻省份村庄组织化程度的均值作为组织化程度影响资本生产性嵌入的工具变量。原因在于,本地区的工商资本生产性嵌入不受外省村庄的组织化程度影响,满足外生性要求,但相邻省份会相互学习模仿提升组织化的方法和措施,因此本地区村庄组织化程度会受到相鄰省份村庄组织化程度的影响。另外,将各省份按照秦岭淮河一线标准划分为南北方地区,将此作为组织化程度影响资本生活化嵌入的工具变量。根据相关文献记载,以秦岭淮河为界划分南北两方,最早出现在春秋战国时期。南北方的自然环境与人们生活方式不同,导致村庄组织化程度具有差异性。而工商资本进入农村,逐渐渗透农民生活发生在改革开放以后,所以南北地区的划分对资本生活化嵌入难以产生直接影响。如表7所示,内生性检验表明模型存在内生性问题,弱工具变量检验中Cragg-Donald Wald F>10,不必担心弱工具变量问题,因此工具变量的选择合适。纠正内生性问题后,村庄组织化程度对于工商资本嵌入的影响依然正向显著,且结果与基准回归模型基本一致。

(四)稳健性检验

在前文的基准回归中,选取了问卷中“1990年以来本村的土地被企业租用次数”作为工商资本生产性嵌入的代理变量,“规模最大的企业对本村公共事业的贡献”作为生活化嵌入的代理变量。稳健性检验采取更换因变量的方式,生产性嵌入因变量替换为“村庄非农产业经济种类”,生活化嵌入因变量替换为“当前本村内企业数量”。表8展示了替换因变量后的结果,村庄组织化程度依然在1%和10%的水平上正向影响工商资本的生产性嵌入与生活化嵌入,与前文的基准回归结果基本一致。

五进一步讨论

(一)正式组织与非正式组织的促进作用

村庄组织化程度可以有效促进工商资本的嵌入,那么在此过程中,是村集体等正式组织的干预更多,还是宗族、血缘等非正式组织发挥了主导作用?对生产性嵌入和生活化嵌入的推动效力是否相同?

将正式组织的组织化程度(OD_formali)和非正式组织的组织化程度(OD_informali)代入基准回归模型,结果如表9所示。根据计量结果可以看出,正式组织的组织化程度对于资本的生活化嵌入影响显著,非正式组织的组织化程度在资本的生产性嵌入中作用更大。此现象可能是村落的熟人社会秩序导致的。虽然受到市场经济和人口流动等因素制约,但农村仍是以熟人社会环境为主,向内抱团意识强烈,容易被人情文化影响。资本作为信任关系外围的力量,会遭到村民的排斥,因此在进行土地流转等生产性活动时,由熟人亲缘等非正式组织开展动员工作,反而村民的接受度更高。另一方面,资本往往通过激活村庄的公益事业实现与本土的有机融合,依靠提供公共救助、社会福利、兴办农业基础设施等活动拉近与村民之间的距离,这需要借助村集体等正式组织的强大号召力来完成,同时也缓解了基层治理经济资源不足的现实困境。

(二)人际关系与经济利益的碰撞

我国的传统村落是一个人际关系庞大而复杂的“熟人社会”,拥有相对固化的社会结构,村民之间互相熟悉、互帮互助,具有高度的凝聚力。资本进入到村落空间后,需要面对村落社会中所蕴含的各种伦理关系、宗族力量和社会结构。然而随着现代化进程对乡土社会固有人际关系网络的不断冲击,村落出现了多元化、异质化和去熟悉化等特征。农民所做选择的依据逐渐侧重经济利益因素。那么对于工商资本而言,嵌入过程中与农户之间的融合,关键在于把控人际关系还是注重经济利益联结呢?

本文选取了“规模最大企业的老板来自哪里”(1代表本村,2代表本市,3代表本省其他市,4代表省外)和“该企业资金是否包括村民集资” (1代表没有,2代表有)作为人际关系和经济利益的解释变量。对组织化程度与人际关系、经济利益分别做乘数交互项模型分析,结果如表10所示。其中,人际关系所在的交互项系数虽不显著,但在对于资本的生产性嵌入中,其系数为负值,究其原因可能是企业老板与农户共处于相同或相近地缘关系的会更具有熟人优势和地缘优势,农户信任感增强,更易与之达成合作;生活化嵌入中系数呈现出正值,大概是因为来自外省市的企业家在公益活动方面带来了不一样的理念和新鲜形式,让村民的好感度提升。组织化程度与经济利益的交互项在促进资本生产性嵌入时发挥了显著的正向作用。由此看出在当前工商资本下乡过程中,人际关系与经济利益发生碰撞时经济利益占据了上风。城镇化、工业化与市场化导致当前村庄的熟人社会特性已经发生了改变,村庄原子化特征显现,村民之间熟悉程度降低,关系主体逐渐缺失。但这并不意味着人际关系不再重要,而是提醒资本融入村庄的同时不可忽视村民的理性经济思维,通过构建利益联结机制,达到村庄与资本之间最稳定的合作关系。

(三)中间组织的作用

资本下乡过程中不断尝试各种融合方式,最多的是“工商资本+农户”模式,但这一模式难以弥合小农经济和市场经济在过去四十年发展中所产生的巨大鸿沟,容易导致虚假套取政府补贴、侵害农民利益、合同违约率高、土地流转非农化以及非粮化等问题,引起学者们的反思与批判。与此同时,随着农业农村现代化的发展,农业协会、专业合作社等大量新兴的中间组织出现。那么村庄组织化程度促进资本嵌入,能否借助中间组织力量来增强外来资本和村庄的互动关系?

CLDS2016村庄层面调查问卷考虑了村内不同种类的经济组织,包括专业协会、专业合作社、居民合作基金会、农民互助储金会等民间金融组织(不包括信用社)以及各种形式的小额信贷组织(包括民间地下金融渠道)等,通过对各类经济组织的种类数统计来考察中间组织的协同效应,如表11所示,结果并不显著。推断可能是因为当前我国农业经济组织发展不完备,普遍存在规模较小、结构松散、带动力薄弱、运作无序、流于形式等共性问题,对村庄组织化和资本嵌入的联结效果与预期存在较大差异。

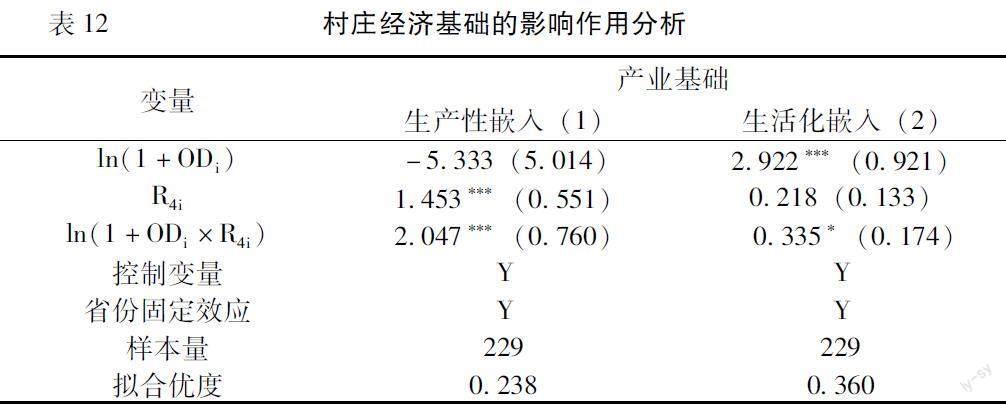

(四)产业基础的影响

产业发展是乡村振兴的关键。一般而言,当村庄具备一定的产业发展基础,更利于推进工商资本嵌入。对产业基础这一因素的研究,选取题目“2015年村内是否有非农业经济(第二三产业)”(1代表没有,2代表有)进行分析。如表12所示,产业基础对于工商资本的生产性嵌入和生活化嵌入均产生显著的协同效应。然而最初组织化程度的加深对工商资本的生产性嵌入影响并不明显,但随着产业基础交互项的加入,交互项系数呈现正向显著。由此表明,在村庄产业基础良好的条件下,组织化程度对工商资本生产性嵌入助力不足的情况能够得以改善。而交互项对资本的生活化嵌入产生负向显著影响,猜测可能是之前的产业为村民留下了不好的负面印象,造成人们不愿意接受新企业提供的社会福利和公益活动。

六结论与启示

本文采用2016年中国劳动力动态调查(CLDS)数据,借助熵权法从村庄正式组织和非正式组织两方面构建指标体系,在此基础上利用OLS回归模型和交互项模型,从生产和生活角度入手,对村庄组织化程度能否促进工商资本嵌入问题进行了实证分析。研究发现,第一,村庄组织化程度对于资本的生产性和生活化嵌入均产生显著的正向影响。在其他因素不变的时,村庄组织化程度每提高1%,工商资本的生产性嵌入增加6.51%,生活化嵌入增长1.79%。第二,组织化程度对工商资本嵌入的促进作用对于不同区域、地形和耕地占比的村庄具有异质性,其中对东中部地区、平原、耕地比重较低村庄的促进明显高于其他地区。第三,正式组织是推动资本生活化嵌入的关键,而非正式组织则在资本生产性嵌入中发挥了更大作用。第四,较于加强村庄人际关系沟通,与农户经济利益联结产生的协同效应更加明显,中间组织的存在并不具有调节作用,村庄的产业基础对资本的生产性嵌入产生了正向显著影响,对生活化嵌入的影响则为负向。

根据以上研究结论,提出如下政策建议。第一,提高村庄的组织化程度。对内要坚持农民的主体地位,尊重宗族、宗教、民族的传统习俗,加强组织与村民之间的联系,构建良好的信任合作机制;对外部而言,当前村集体面临着资金匮乏、地方政府管控严格的局面,政府应该加大对村集体的经济利益支持,给予充分的政策空间,提升正式组织的协调能力。第二,注重资源禀赋差异,因地制宜。考虑到村落的区域、地形、耕地占比不同导致自然资源和社会资源禀赋的差异,村庄组织在促进工商资本生产性和生活化嵌入过程中要采取针对性措施,符合当地的农业实际和风土人情,充分发挥地理位置和资源禀赋优势。第三,促进中间组织发展。政府部门应该聚焦于专业协会、专业合作社、民间金融组织、小额信贷组织等经濟组织的发展,妥善解决其发展过程中人才匮乏、技术落后、资金短缺、管理混乱等问题,分类制定相应的培育政策,提升中间组织在村庄与资本之间的联结能力。第四,构建利益联结机制。互惠、再分配与交换是人类经济活动中维持经济体健康稳定发展的主要形式。资本借助入股、雇佣等方式,与农户建立起普遍的经济利益联结,通过互惠和再分配机制达到嵌入的长效维稳,让农户享受资本下乡带来红利的同时形成稳定市场契约关系,实现资本嵌入的可持续发展。

Can Village Organization Promote the Embedding

of Industrial and Commercial Capital?

DU Feng-jun, ZHENG Jun, ZHANG Ming-yue

Abstract: Industrial and commercial capital to the countryside is an effective measure to solve the shortage of rural funds. However, the current capital cannot be deeply integrated with the villages, and the villages own internal organization has become a good choice to build an embedded platform. Using CLDS 2016 village level questionnaire data, this paper constructs an index system from both formal and informal organizations of villages with the help of entropy weight method. Based on this, using OLS regression model and interactive term model, this paper makes an empirical analysis on whether the degree of village organization can promote the embedding of industrial and commercial capital from the perspective of production and life. The results show that: 1) the degree of village organization has a significant positive impact on the capital embedding of production and lifestyle. For every 1% increase in the degree of village organization, the capital embedding of production increases by 6.51%, and the lifestyle embedding increases by 1.79%. 2) For villages with different regions, terrains and proportion of arable land, the promotion effect brought by the degree of organization is heterogeneous. 3) The lifestyle embedding of industrial and commercial capital mainly depends on the promotion of the formal organization of the village, and the informal organization is the key to facilitating the productive embedding of capital. 4) There is a synergistic effect between economic interest connection and the degree of village organization (industrial foundation), but interpersonal relationships and intermediate organizations do not have a regulating effect. Therefore, it is suggested to strengthen the dominant position of villagers, pay attention to the differences in village endowments, promote the development of intermediate organizations, and build an interest connection mechanism to improve the degree of village organization.

Keywords: village; degree of organization; industrial and commercial capital embedding; CLDS

【责任编辑:陈雷】