我国拔尖创新人才成长模型的建构

□ 程 黎 陈啸宇 刘玉娟 刘鑫梅

一、引言

习近平总书记在党的二十大报告中明确指出要“加快建设教育强国、科技强国、人才强国,坚持为党育人、为国育才,全面提高人才自主培养质量,着力造就拔尖创新人才”(习近平,2022)。拔尖创新人才是我国打造创新型国家、建设社会主义现代化强国的宝贵人力资源。探索拔尖创新人才的成长规律、重视拔尖创新人才的发现工作、探究拔尖创新人才的培养方式,是为了进一步贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,服务国家重大战略需求,为我国增强综合国力、提升国际竞争力提供更加雄厚的人力和智力支撑。

事实上早在2002 年,党的十六大报告就曾对我国的教育事业提出了培养拔尖创新人才的要求:“要合理配置教育资源,提高教育质量和管理水平,全面推进素质教育,造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才。”(江泽民,2002)在此之后,党和国家领导人多次在重要讲话中对拔尖创新人才培养做出部署,多份重要政策文件相继出台。2010 年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》对拔尖创新人才在培养模式、培养阶段等方面做出了明确规划,指出“着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”(教育部, 2010)。2019 年发布的《中国教育现代化2035》提出“提升一流人才培养与创新能力”,“加强创新人才特别是拔尖创新人才的培养”(国务院,2019)。2020 年《教育部国家发展改革委财政部关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》中也强调,“中国特色社会主义进入新时代,各行各业对高层次创新人才的需求更加迫切”(教育部等,2020)。2021年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》中指出“培养造就更多国际一流的战略科技人才、科技领军人才和创新团队,培养具有国际竞争力的青年科技人才后备军”,“加强基础学科拔尖学生培养”(国务院,2021),进一步细化拔尖创新人才培养要求。

在教育实践过程中,我国对拔尖创新人才的选拔和培养也经历近二十年的探索。在高等教育阶段,我国从2003 年起实行高校自主招生制度,在2009 年启动“基础学科拔尖学生培养试验计划”(简称“珠峰计划”),2018年进一步实施“基础学科拔尖学生培养计划2.0”(简称“珠峰计划2.0”)(教育部,2018),2020 年以来推行基础学科“强基计划”(教育部,2020)。在基础教育阶段,我国在国家层面开展了如全国优秀中学生“英才计划”项目,地方层面开展了如北京青少年科技创新“翱翔计划”“雏鹰计划”等项目,在拔尖创新人才选拔和培养方面取得了较为突出的成就,为国家输送了大批拔尖创新人才(程黎等,2022)。

在教育研究过程中,我国学者对拔尖创新人才的探讨也从未停止,针对拔尖创新人才培养的必要性、选拔机制、培养模式、培养路径、评价方式等进行了深入细致的研究,取得了丰富的理论成果,为我国拔尖创新人才选拔与培养提供了有力指导(钟秉林,2023; 阎琨等, 2023; 程黎& 刘玉娟, 2023; 朱永新,2022;褚宏启,2022a)。

基于二十余年的实践与研究,我国积累了较为丰富的经验,拔尖创新人才培养工作不断深入,但一些深层次问题随之逐渐暴露,突出表现在对拔尖创新人才的定义视角不同、阐释多样,对其内涵的理解比较模糊,且尚未从理论视角分析和探究拔尖创新人才的成长要素和路径,造成拔尖创新人才的培养工作缺乏统一的认识和理论基础。因此,为了进一步建设并完善拔尖创新人才教育实践体系,需要对拔尖创新人才的内涵进行辨析,并对其成长模型进行理论探讨与建构。

二、拔尖创新人才的内涵辨析

自国家提出培养拔尖创新人才的国家战略以来,许多专家学者针对拔尖创新人才的概念进行了探讨,如有专家从拔尖创新人才的能力出发,指出拔尖创新人才是在某一方面有特长的人才,综合表现在创新精神、创新能力和创新成果上(刘彭芝,2010)。也有研究者从拔尖创新人才的贡献出发,认为那些在各行各业中通过变革来引领发展,为整个社会经济的顺利转型做出突出贡献的杰出人物都应被称为拔尖创新人才(高晓明,2011)。还有许多研究者从理想信念、专业素质、应用技能、首创精神等多个维度对拔尖创新人才进行了概念界定(袁东恒, 2021; 朱旭, 2021; 陈权等, 2015; 聂长建, 2012; 徐晓& 史代敏, 2011)。尽管理解的视角不同,但已有研究大多从“拔尖”“创新”“人才”这三个要素出发来阐释其基本内涵。

拔尖创新人才的核心在于“人才”。人才,即能为国家和社会发展做出突出贡献、产出有价值成就的个体(郝克明,2004)。习近平总书记在中央人才工作会议上指出,要“鼓励人才深怀爱国之心、砥砺报国之志,主动担负起时代赋予的使命责任”(习近平,2021),点明了新时代人才要心怀“国之大者”,拥有坚定的理想信念与远大的理想抱负。要培养服务国家和社会发展的人才,需要了解人才的发展规律,明确人才的潜能需要通过教育活动得以开发、人才的能力需要随时间延续在发展过程中得以展现。因此,在对“人才”进行界定时需结合内部发展与外部教育因素,基于动态的视角展开,关注影响拔尖创新人才取得突出成就的早期品质和能力,并进一步揭示人才的成长历程。

“创新”在《现代汉语词典(第7 版)》中,被定义为“抛开旧的,创造新的”。国内学者在界定拔尖创新人才内涵时均强调“创新素质”是拔尖创新人才与其他人才相比最为突出的特点。“创新素质”是指“一种能够用灵活多样的方式方法去创造新事物、解决新问题的高级的、复杂的、综合的能力素质”(张淑春,2007)。因此,拔尖创新人才应具有较强的创新意识、创新精神、创新思维和创新能力(张瑾等,2011),要有强烈的求知欲望和探索创新的工作能力(丁钢,2010),同时还要有较强的想象力与抽象思维能力等(刘宝存, 2003)。同样,国外研究者也认为,创新是一个复杂的能力,他们从四个层面来研究创造力,分别是创造性人格、创造性过程、创造性环境与创造性产品(Rhodes,1961)。由此可见,创新素质并不是某一种单一素质,而是由多种素质群构成的素质体系(张春莉等,2018)。因此,在探讨拔尖创新人才的成长规律和培养路径时,需要进一步分析其创新素质的构成要素以及各要素间的动态关系。

“拔尖”是拔尖创新人才的限制条件,强调其在人群中是非常优秀且有杰出成就的。已有对拔尖创新人才内涵的分析,都强调了拔尖创新人才在专业领域中的突出表现,如“在专业知识领域有很深的造诣”“拥有较高学术能力”“在某一专业领域有特长”等(陈权等,2017;张秀萍,2005;陈希,2002)。但有学者指出,“拔尖”的标准同样是多元且丰富的,具有不同的维度(程黎&王美玲,2021)。在对“拔尖”内涵进行阐释时,除了强调拔尖创新人才应具备较强的专业技能、完善的专业知识、较高的学术素养外,还应考虑其他影响个体成长成才的内部因素,如综合运用智力、创造力和智慧的能力(Sternberg,2003),以及责任心等非认知因素(Renzulli,1978)。

综上所述,基于人才成长和培养的角度,可以将拔尖创新人才的内涵概括为:具有坚定理想信念和远大志向,拥有较高的认知能力、创新素质、学习能力和专业知识技能,具备良好的、有利于个体成长成才的个性特征,能够在动态发展与实践探索中不断聚焦专业领域,从而为国家和社会发展做出重大贡献的人才。

三、拔尖创新人才成长模型构建的理论基础

马克思主义人的全面发展观强调,人的发展是全面且自由的(吴德刚, 2008)。人具有主体性和能动性,通过与自然和社会的互动全面提升各方面能力,在改造自我和改造自然的实践活动中动态演进,发展成为能够实现自我价值、创造社会价值的人才(鲁明川&曹克亮,2022)。国内外有关人才、创新和拔尖的理论也都表明,拔尖创新人才的成长是个体在实践中通过与环境的有效互动,从一般领域逐渐过渡到专业领域,最终做出创造性成就。

(一)拔尖创新人才成长模型构建的人才理论

人才是为国家和社会产出有价值成就的个体,他们的成长规律倍受关注。研究者从多个视角对人才成长规律进行了理论探讨,指出人才成长是在个人实践探索的推动下分阶段动态渐进的过程,在此过程中人才的知识和技能从一般领域逐渐聚焦特殊领域。

第一,实践探索推动人才的成长,其发展具有阶段性(Dai, 2017)。发展复杂性理论(Evolving Complexity Theory,ECT)认为人才发展是开放、动态、自适应的系统。该理论指出,人才发展之初会表现出自身的能力和兴趣倾向,在此基础上通过实践不断探索发展的空间,该过程被定义为特征适应期(Characteristic Adaptation,CA)。个体通过持续性地学习专业知识和技能,逐步建构自我和未来的发展,坚持不懈地从事某一职业,创造性地解决社会的痛点,其成果对社会的进步具有卓越的贡献,该过程被界定为最大适应期(Maximal Adaptation, MA)。个体从特征适应期到最大适应期的发展过程表明,人才需要通过学习、实践、阶段性发展逐步成长。

第二,人才获得的知识与技能从一般领域逐渐聚焦特殊领域。慕尼黑动态能力—成就模型(The Munich Dynamic Ability-Achievement Model,MDAAM)将人才发展过程划分为三个阶段(Sternberg & Davidson,2005,pp.147-170):学前阶段,个体在一般领域表现出天赋潜能,如智力、创造能力、社交能力、音乐才能、心理运动能力等被描述为资优因素;中学阶段,个体在积极的、有目的的学习过程中不断积累和扩充各个领域的知识;大学或职业培训阶段,个体从一般领域过渡到专业领域,更加聚焦专业领域知识的丰富以及专业技能的提升。

由此可见,人才在与环境互动的过程中,通过实践对外界环境的适应与改造,从一般领域的通才逐渐成长为既符合自身能力优势又能为社会做出贡献的特殊领域专才。

(二)拔尖创新人才成长模型构建的创新理论

创新作为一个复杂的概念,其内涵和发展一直都是学界最受争议的话题之一,创新能力也是如此。国内外学者围绕个体的创新能力及其发展同样进行了丰富的理论建构。

第一,创造性实践是个体创新能力展现的主要渠道。罗兹于1961 年通过梳理以往创造力研究的文献,将创造力的研究内容进行了概括总结与系统梳理,形成了创造力的4P 理论,指出对创造力的相关研究可以分为创造性人格(Person)、创造性过程(Process)、创造性产品(Product) 和创造性环境(Press)四个方面(Rhodes,1961)。其中,创造性过程是个体与环境在形成创造性产品时的互动与实践,是创造性成果产出不可或缺的因素。格拉瓦努于2013 年对4P 理论进行扩展和补充,提出了创造力的5A理论(Glaveanu,2013),强调创造力的构成要素包括行动者(Actor)、行动(Action)、成果(Artifact)、大众(Audience) 和环境(Affordance)。其中,创新行动是在行动者对环境的实践探索中开展的。我国学者同样也关注到了创造性过程,施建农(1995)在“创造性系统模型”中明确指出包括创造性思维、创造性习惯和创造性活动在内的创造性行为是创造性的核心,产生于个体因素与环境的交互作用,强调个体创造性是通过创造性行为展现的。另外,还有学者提出的创新素质模型也明确强调创新实践是推动个体创新能力发展的核心要素(甘秋玲等,2020)。基于上述理论可知,创造性实践是个体内部因素与外部环境因素相互作用的关键活动,可推动个体创新能力的发展与创新成果的产出。

第二,创新能力的发展同样是从一般领域逐步聚焦专业领域,其发展水平也是逐步提升的。考夫曼和拜尔提出的创造力游乐场理论认为,创新具有领域性(Kaufman & Baer, 2004; Baer & Kaufman,2005)。该理论将创造力分为先决条件、一般主题层面、领域和微领域四个水平(刘桂荣等,2010),强调不同领域和专业的创造性任务有所差异,因此不同领域和专业的创新人才所需要的创新能力也有区别。考夫曼和贝格提出的创造力4C 模型指出创造力是动态发展的,该模型将创造力从低到高划分为四个等级,分别为迷你C(内部创造力)、小C(日常创造力)、专C(专业创造力)和大C(杰出创造力)(Kaufman & Beghetto, 2009; Beghetto & Kaufman;2007)。该模型指出,随着个体的不断发展,其创造力的层次会不断提高。个体创造力发展从迷你C 开始,但存在两种不同的发展路径:一部分人会按部就班地从迷你C 逐渐发展成小C,再从小C 发展到专C 甚至大C;另一部分人则会从迷你C 跨越小C 直接发展出专C,再从专C 发展到大C (Kaufman &Beghetto,2013)。这强调了个体的创新能力随着年龄发展与环境变化是可以发展提高的,且个体间存在差异化的发展路径。

综上所述,个体的创新能力也是动态发展的,在持续的创造性实践中从一般领域逐渐聚焦特殊领域,并且存在多样的发展路径。

(三)拔尖创新人才成长模型构建的拔尖理论

拔尖,即要求个体具有突出的优势与才能,具有成为行业顶尖人才的潜力。自20 世纪初美国著名心理学家推孟开始对高智商儿童的拔尖才能进行研究以来(Holahan,1988),国内外学者构建了多个针对个体拔尖才能发展过程与影响因素的理论模型,明晰了拔尖才能形成的内涵结构与发展历程。

从产生机制来看,促进天赋潜能与环境有效互动的实践探索是拔尖才能成长的关键动力。早期研究者以单一的智力因素评价个体的才能,但很快意识到这种单一取向在才能鉴别与培养中的问题与弊端,即过于强调遗传因素,忽视个体其他方面的能力对其才能表现的重要作用。基于对传统拔尖才能理论过于重视智力与认知能力的批判,斯滕伯格提出了更全面的WICS模型,即评价个体的才能应从智慧(Wisdom)、 智力(Intelligence)、创造力(Creativity)和综合性(Synthesis)四个方面展开,该模型强调基于个体与外界互动发展出的智慧推动拔尖才能的产生(Sternberg,2003)。齐格勒天才行为环境模型同样强调了环境与机遇的重要性,该模型认为拔尖能力是在与环境的复杂互动中形成的(Ziegler&Stoger,2004)。我国学者在综合已有拔尖理论后同样指出拔尖现象的形成是包括个体和环境在内的多个因素互动的产物,环境与人协同互动才有可能造就拔尖才能(阎琨等,2021)。因此,拔尖才能是个体内部心理因素与外界环境因素共同作用的结果,而个体在实践活动中的主动探索是实现拔尖才能成长的关键。

从发展历程来看,拔尖才能同样具有从一般领域到特殊领域的发展过程。坦南鲍姆的五角星模型在分析超常才能的产生机制时,提出了一般能力(General Ability)、特殊能力(Special Aptitude)、非智力因素(Non-intellective Requisites)、环境因素(Environmental Factors) 和 机 遇(Chance Factors)(Tannenbaum, 1983, pp.57-78)。它兼顾了“一般能力”与“特殊能力”,表明个体的超常才能存在领域划分,既有“全才”,也有“专才”。国内外学者也构建了才能发展的理论模型,如加涅的天赋—才能差异模型(Gagné,2004)、我国著名心理学家查子秀先生提出的超常才能心理结构等(查子秀,1986),均强调了拔尖才能从一般领域向特殊领域的发展与聚焦。可见,拔尖才能的领域特殊性发展已得到国内外学者的广泛认可,成为准确认识和把握个体拔尖才能成长的基础。

从上述分析可知,拔尖创新人才的成长具有实践探索性、动态发展性与领域聚焦性三个重要特征,这也是构建拔尖创新人才成长模型并开展识别、选拔与培养实践的重要依据。

四、拔尖创新人才成长模型的构建

通过对拔尖创新人才内涵的阐释,以及对人才理论、创新理论与拔尖理论的分析可以发现,拔尖创新人才是一种高层次人才,处于人才成长过程的高阶水平。因此,拔尖创新人才与其他类型人才具有相同的成长基础,但在成长模式上具有其特殊性与差异性。在构建拔尖创新人才成长模型时,要遵循由共性到特性的思路,明确拔尖创新人才与其他类型人才的成长共性,并在此基础上明确拔尖创新人才特有的成长模式,分析其成长路径与特征。

(一)拔尖创新人才的成长基础

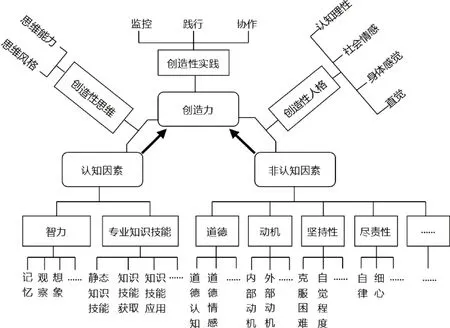

拔尖创新人才与其他类型人才具有相同的成长基础。基于前述理论分析,人才的成长基础是其具备的基本素质,包括认知因素和非认知因素两个部分。同时,创造力作为认知因素与非认知因素共同作用的产物,是人才素质结构的核心要素。基于此,认知因素、非认知因素及其交互作用下产生的创造力共同构成拔尖创新人才的素质内核。素质内核的每个构成要素可进一步细化为多个层级的不同因素,这些因素间存在复杂的交互作用,如图1所示。

图1 拔尖创新人才素质内核的构成要素

结合斯滕伯格的WISC 模型(Sternberg, 2003),认知因素首先包括个体的智力,即认识、理解客观事物并运用知识、经验等解决问题的能力,包括记忆、观察、想象、思考、判断等,是个体开展高阶认知活动的基础。除此之外,阿玛贝尔的创造力成分理论(Amabile,1982)和斯腾伯格等人的创造力投资理论(Sternberg & Lubart, 1993)均指出专业知识技能也是拔尖创新人才成长的必备素质,它既包括已有的静态知识技能基础,也包括动态的知识技能获取与应用能力,是个体进行创造性实践的经验基础,也是成长为专业领域人才的标志与象征。

非认知因素包括众多个体心理品质,如道德、动机、坚持性、尽责性等。根据马克思主义人才观(吴德刚,2008),拔尖创新人才首先要具备高尚的道德情操。道德是一类特别的个体社会价值观,与协调社会中个体间的种种合作活动有关,也与解决个体间发生的种种利益冲突有关,包括道德认知、道德行为与道德情感等多个维度。另外,阿玛贝尔的创造力成分理论(Amabile, 1982)和斯腾伯格等人的创造力投资理论(Sternberg&Lubart,1993)也都强调了动机的重要性,它是激发和维持个体学习活动的动力系统,决定个体开展创造性实践的持久和深入程度。同时,在查子秀等中国学者的相关理论中(查子秀,1986),坚持性和尽责性是拔尖创新人才必备的心理品质。坚持性是个体在解决困难问题时常表现出的毅力,包括克服内部和外部困难时意志的坚持性水平和自觉程度;尽责性是细致小心,或按照良心支配自己行动的特质,包括自律、细心、彻底性、条理性、审慎、成就和需要等元素。除此之外,其他相关拔尖理论与创新理论也都将好胜心、独立性、求知欲等列为影响个体发展为拔尖创新人才的重要非认知因素。

创造力作为个体认知因素与非认知因素共同作用的产物,其中:与认知因素密切相关的是创造性思维,与非认知因素密切相关的是创造性人格。基于斯滕伯格等人的创造力投资理论(Sternberg &Lubart,1993),创造性思维可分为思维能力和思维风格两类,思维能力是个体能够采用一定的思维方式对材料进行分析进而形成新认识的能力,主要包括发散性思维和聚合性思维;思维风格是运用某种思维能力的倾向。结合创造力4P 理论(Rhodes,1961),创造性人格是个体创造力展现的重要成分,是与创造力表现相关的人格特质,即个体所具有的对创造性发展和创造任务完成起促进和保障作用的个性特质,对个体的思维方式、解决问题的风格等均会产生重要影响,可以从认知理性、社会情感、身体感觉与直觉等维度进行具体分析。基于创造力5A理论(Glaveanu,2013),在创造性人格与创造性思维的作用下,个体会开展创造性实践,即参与并投入旨在产生新颖且有价值的成果的实践活动,涉及监控、践行、协作等方面内容。

由此可见,拔尖创新人才成长的素质内核包括众多因素,共同构成了认知、非认知与创造力三大要素,是个体成长为拔尖创新人才的基础,影响着拔尖创新人才的成长路径与成长特征。

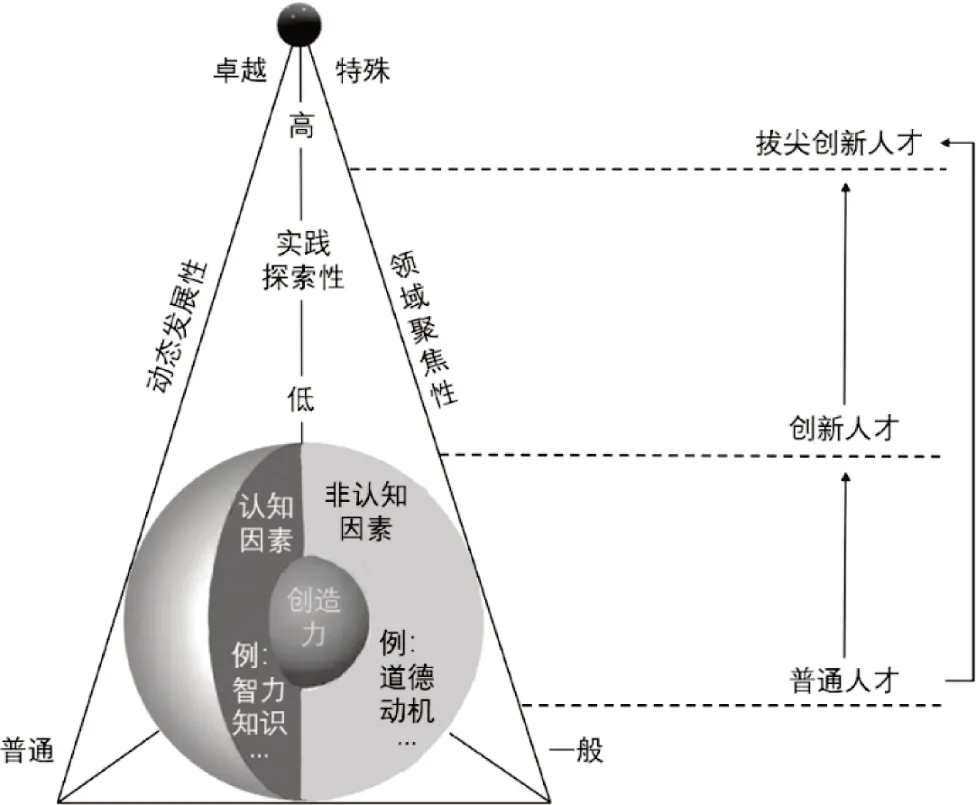

(二)拔尖创新人才的成长模式

基于上述理论分析可知,人才存在不同层次与水平。创新人才是具有较高创新素养的人才,其水平和层次高于普通人才。而拔尖创新人才是能力素质更为突出的创新人才,水平和层次高于创新人才,处于人才成长过程的高级阶段。基于此,普通人才、创新人才与拔尖创新人才构成了三级人才成长体系。

拔尖创新人才的成长遵循人才的发展规律,是动态的、分阶段的过程,是从普通人才成长而成的。同时,创造力的4C 理论揭示了个体创新素质发展存在不同路径。基于此,在从“普通人才”成长为“拔尖创新人才”的过程中,同样也可能存在两种不同的成长路径:一种是“渐进式”发展,即从“普通人才”逐步成长为“创新人才”,再经历探索发展成长为“拔尖创新人才”;另一种是“跨越式”发展,即具有极高发展潜力的个体可以从“普通人才”直接成长为“拔尖创新人才”。“渐进式”发展与“跨越式”发展是两条不同的发展路径,在人才发展的早期就会呈现出较为明显的差异。对于“渐进式”发展的个体,其素质内核在早期一般不会显示出较高水平,且尚未探索出自己擅长的专业领域,需要在教育过程中逐步提高素质内核水平并聚焦特定领域。而对于“跨越式”发展的个体,其素质内核往往在早期就会呈现较高水平,且在特定专业领域展现出较高的天赋,教育的重点是进一步挖掘其专业潜力,促使其天赋转化为才能。

基于上述两条成长路径,人才的素质表现形式与水平不断进阶,具有鲜明的成长特征。由前述的人才理论、创新理论与拔尖理论可知,动态发展性、领域聚焦性和实践探索性是拔尖创新人才成长过程的三大特征。从动态发展性角度分析,遵循由普通至卓越的发展历程;从领域聚焦性角度分析,遵循由一般领域到特殊领域的发展轨迹;从实践探索性角度分析,个体与环境之间遵循由浅尝辄止的低水平互动到深度探究的高水平融合的发展历程。这三个维度上的发展变化,共同构成了拔尖创新人才的成长特征。

(三)拔尖创新人才的成长模型

综上所述,基于拔尖创新人才的成长基础与成长模式,拔尖创新人才的成长模型可以总结为“一核二径三特征”(如图2所示)。其中“一核”指的是拔尖创新人才成长所需具备的素质内核,包括认知因素(如智力、专业知识技能等)、非认知因素(如道德、动机等)与创造力;“二径”指的是拔尖创新人才成长的两种路径,分别是“渐进式”发展和“跨越式”发展;“三特征”指的是拔尖创新人才成长过程体现的三大特征,即动态发展性、领域聚集性和实践探索性。因此,基于前述理论构建的“拔尖创新人才成长模型”明确了拔尖创新人才成长的素质、路径和特征,揭示了拔尖创新人才的成长模式与必备素质,或可为拔尖创新人才成长过程中的选拔和培养等教育实践工作的开展提供指导。

图2 拔尖创新人才成长模型

五、拔尖创新人才成长模型对教育的启示

由拔尖创新人才“一核二径三特征”的成长模型可知,拔尖创新人才是在与多元环境的互动下不断成长起来的,这强调了对拔尖创新人才开展早期教育教学的重要性,应将拔尖创新人才的培养工作贯穿教育的全过程、全阶段,特别应重视在早期教育阶段,即中小学阶段,发现有潜力成长为拔尖创新人才的优秀学生,不断促进其潜力的挖掘并引导其树立远大理想。

针对拔尖创新人才的早期培养,许多学者指出超常儿童是拔尖创新人才的重要后备力量(张娜等,2023;程黎等,2022;苏君阳&时思,2022)。因此,现有超常儿童培养模式可以为我国拔尖创新人才早期培养提供借鉴与启示。历经四十余年的探索,我国超常儿童教育逐渐形成了“加速式”与“丰富式”两种培养模式(褚宏启, 2022b; 缴润凯 等, 2008)。“加速式”即加快学习速度,包括提早入学、跳级、部分或全部课程内容加速学习等;“丰富式”即充实学习内容,包括拓展课程深度与难度、使用更加复杂的教学策略等,以满足超常儿童的特殊学习发展需要。这两种培养模式分别适用于具备不同发展特点的超常儿童,能够为不同成长路径的拔尖创新人才早期培养提供参考。

“渐进式”与“跨越式”成长的拔尖创新人才在早期阶段的素质内核初始水平与成长过程存在差异,这要求我们在为拔尖创新人才提供专业化、针对性的早期培养支持时,既要把握全体拔尖创新人才的共性,基于素质内核开展适应其成长特征的选拔、安置与评价,也要明确不同成长路径的拔尖创新人才在发展特征上体现出的差异,有针对性地为其提供相应的教学支持,做出科学合理的教育决策,从而满足不同成长路径下拔尖创新人才的多样化需求,实现人才的成长目标。因此,针对不同的成长路径,结合超常儿童教育模式,本研究就拔尖创新人才的早期教育选拔、教育安置、教育评价等方面的教育实践提出如下建议。

(一)“渐进式”成长路径下的教育支持

遵循“渐进式”成长路径的拔尖创新人才,其卓越的天赋潜能是在与教育环境的互动过程中逐步显现的。在成长早期,他们的素质内核尚未展现出较高水平,且尚未发展出领域特殊性,创新素质与拔尖才能主要体现在一般领域。因此,对这类拔尖创新人才的早期教育支持需要建立多层次、分阶段的动态选拔体系,在融合教育环境中采用“丰富式”教学模式,积极推行课外项目补充教学,对不同学段学生的教学效果采用动态评价的方式,不断关注其创新素质与拔尖才能的发展水平,通过创造性实践活动推动其创新素质与拔尖才能的动态发展,并不断向专业领域聚焦。

第一,基于一般领域开展多元化评估和动态分学段选拔。利用多元测评工具,对有潜力发展成为拔尖创新人才的学生进行全方位、多视角的评估和鉴别。结合拔尖创新人才的素质内核,重点评估认知能力、创造力和非认知个性特征(褚宏启,2022c),关注其在一般领域中的发展。除了使用静态评估工具,还应科学合理纳入动态选拔的方法,利用“前测—教学/训练—后测”等途径,关注其天赋潜能与教育环境的交互作用效果,同时还可以增加对学生创造性实践的考察。例如,在特定问题情境下考察其问题解决能力与产出新颖想法的能力,以发现具有从“普通人才”到“创新人才”,并从“创新人才”进一步向“拔尖创新人才”发展潜能的个体。将上述两种评估与选拔方式贯穿应用于拔尖创新人才培养全过程,开展分学段、多层次的选拔,对不同发展时期的拔尖创新人才进行分层选拔,通过分析不同学段评估结果的差异了解人才的发展潜力,以建立“人才池”,为人才在不同层级进行流动提供保障。这种选拔方式适应“渐进式”成长的拔尖创新人才的发展规律,在早期阶段关注其一般领域能力展现,同时考察其在与环境交互过程中发展的能力。另外,在不同教育阶段面向拔尖创新人才不同的发展水平进行选拔,给予“渐进式”成长个体多次参与选拔的机会,最大限度避免其因为早期才能展现不突出而被遗漏。

第二,以融合安置为主,课外项目作为重要补充,满足学生实践探索的需求。根据人才发展规律可知,大部分拔尖创新人才均遵循“渐进式”成长路径,这种实际情况要求拔尖创新人才培养仍需基本遵循现行教育制度,以融合的教育安置形式为主,在普通班级中开展拔尖创新人才的教育教学(褚宏启,2022d)。这一方面比较经济,可以大面积开展,另一方面适合“渐进式”拔尖创新人才发展规律与速度。“渐进式”拔尖创新人才培养主要可参考超常儿童教育“丰富式”的相关方法,如借鉴任祖利提出的“全校范围丰富”教学模式,并根据我国教育发展现状做出相应的调整。通过在融合教育环境中提供丰富的教学活动,增加常规教学的挑战性(程黎等, 2020),注重教学的趣味性、灵活性和多样性,为学生在实践探索中发现兴趣、激发潜能提供基础。另外,还有学者指出可采取基于反应干预模式的分层教学,对班级内不同层次学生开展差异化教学,为“渐进式”成长的拔尖创新人才提供更为丰富、更有深度的课程内容,在常规课程之外进行额外的充实课程,为其发展提供支持(褚宏启,2022e)。当学生在融合环境中表现出高水平能力并且已有教学内容无法满足其发展需求时,可为其提供相应的课外项目支持,并实施“加速式”和“丰富式”相结合的教学模式,给予学生更多的拓展课程并适当加快学习进度,以促进其拔尖才能的充分发展,聚焦对专业领域的探索。这种安置与教学模式适合“渐进式”成长的拔尖创新人才的发展轨迹与特点,充分尊重其动态发展性特征,这种组织形式不仅有利于英才儿童智力因素的发展,也有利于其非智力因素和社会技能的发展(朱永新&褚宏启,2021)。同时,在早期给予丰富的教学活动,通过实践探索充分促进其领域特殊性的发展,有利于鼓励“渐进式”成长的拔尖创新人才从一般领域向特殊专业领域聚焦。

第三,坚持“以评促教”“以评促长”,分学段进行动态评价。根据拔尖创新人才成长的动态发展性、实践探索性和领域聚焦性三大特征,在不同学段采用有针对性的评价方法,记录学生在不同学段的差异化成长表现,将动态评价贯穿于人才成长的全阶段。坚持“反馈和行动一步扣着一步”的动态追踪评价原则,及时调整培养计划,以适应其发展的动态性。同时,定期更新学生在不同学段的创新性实践过程和成果,动态呈现实践探索过程的能力表现与成长特质。注重分学科评价,为不同学科的教育教学提供反馈,总结分析学生发展可能的优势领域,进而合理有效地判断学生发展的阶段和潜能,做出科学的教育决策。这种评价方式有利于充分了解“渐进式”成长的拔尖创新人才的阶段性发展水平,考核其素质内核是否在动态发展、领域聚焦与实践探索中有所成长,明确其当下状态与成为拔尖创新人才的距离,并指导后续教学实践有效调整,努力实现成长成才的目标。

(二)“跨越式”成长路径下的教育支持

遵循“跨越式”成长的拔尖创新人才,其素质内核在早期就呈现出较高水平,且突出表现在特定领域,在不同学科上的学业成就表现出不平衡的现象,对自身感兴趣的领域有明确的认知。因此,面向这类拔尖创新人才的教育支持需满足其发展水平高、发展速度快、领域专业性强的特点,从而更好地服务其在特殊领域的创造性实践探索。应在多途径、多指标的基础上,分领域开展早期鉴别与选拔工作。同时,合理配置教育资源,探索建立特殊班级和特色高中,形成和完善大中小一体化培养机制,重点落实个性化评价,关注学生在特殊领域的发展。

第一,遵循早发现早鉴别的原则,分领域开展动态评估。“跨越式”发展的拔尖创新人才在成长早期便能在自己感兴趣的领域中产生新颖和有意义的小创造(张亚坤等,2018),较早展现出在特定领域的发展潜能。对此类学生应早发现早鉴别,进行分领域选拔,以便进行有针对性的培养。综合利用各种学科能力测验、行为观察、心理与个性问卷、作品分析、谈话以及教育实验等方式,准确把握其天赋潜能发展的特殊领域,着重考察学生领域特殊性的核心素质表现。同时,进一步在真实的教育情境中动态地评估学生实践探索能力,可以考查学生在实际情境中运用知识和技能解决实际问题的能力,辨别他们感兴趣或表现出特长的智能领域(阎琨&吴菡,2020)。针对“跨越式”成长的拔尖创新人才采取提早发现、分领域鉴别的方式符合其成长规律,有利于在早期了解其突出的素质特征和才能展现的特定领域,从而明确后续培养目标,进一步挖掘其突出优势与潜能,同时尽量减少出现错选、漏选的现象。

第二,合理配置教育资源,进行大中小一体化整体安置,支持学生深度探索的需要。遵循“跨越式”成长路径的拔尖创新人才在学习能力和学科兴趣倾向上都较普通学生有显著的差异,因此可采取以特殊班级(如实验班、少年班等)和特色学校(如科技高中、艺术高中等)两类安置形式为主、课外项目作为辅助的培养方式,着力发展他们在特殊领域的才能。在教学方式上,可酌情借鉴超常儿童“加速式”教育模式,如依托浓缩课程、大学先修课程、跨年级招生等,打通高中与大学的培养壁垒,形成和完善大中小一体化的教育通道(郑永和&卢阳旭,2022)。同时,还可以采用个别化形式,通过导师制、个性化培养等方式为每位学生提供差异化培养方案,尊重其个性化发展特点。这种面向“跨越式”成长的拔尖创新人才培养模式有利于兼顾教学的速度和深度,提升教育的灵活性和包容性,适应其发展速度,允许其以非常规的方式成长,支持其在特定领域深入钻研探索。

第三,坚持贯彻个性化评价理念,准确把握学生发展特点。遵循“跨越式”成长路径的拔尖创新人才在不同领域具有发展的不平衡性,通常会出现“偏科”的现象,倾向于对感兴趣的领域进行更深入的实践探索和思考。因此,在教学评价上需要为其制定个性化的评价方案和标准,关注其在不同场域进行的创造性问题解决和创造性实践过程与成果。采用多元主体(学科教师、专业导师、同伴、家长和自我等)的评价视角,全面精确地把握个体的发展特点和水平,及时调整教学内容和节奏,不断为教学调整提供有针对性的反馈,支持其非常规的发展路径。个性化评价与多元主体评价有利于正确认识“跨越式”成长的拔尖创新人才,充分考察其在特定领域的能力水平,减少其因发展不平衡而导致的评价偏差,尊重其特殊才能,并帮助其进一步发展。

六、结语

人才是国家发展的基石。在努力实现高水平科技自立自强、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的征程中,需要不断培养造就拔尖创新人才,以推动国家和民族的发展。本文在澄清拔尖创新人才内涵的基础上,梳理总结已有理论,生成了拔尖创新人才“一核二径三特征”的成长模型,刻画了由普通人才成长为拔尖创新人才的轨迹过程,聚焦“如何成为拔尖创新人才”这一核心议题,为拔尖创新人才早期培养提供了一定的理论指导。

但需要注意的是,拔尖创新人才成长模型的相关研究尚处于起步阶段,本模型仅关注了成为拔尖创新人才之前的成长路径,尚未涉及已成为拔尖创新人才的学者、院士等人的后续发展轨迹。因此,仍需要更多的研究者和实践者不断尝试和总结经验,探索和挖掘拔尖创新人才成长模型理论与实践的关系,积极构建理论指导实践、实践发展理论的有效机制,推动我国拔尖创新人才培养的高质量发展。

致谢:

感谢钟秉林教授在本文撰写过程中给予的指导和帮助。