先秦两汉时期熨法研究❋

许 铃,赵 艳

(北京中医药大学,北京 100029)

熨法,又称药熨法、温熨疗法,是利用药物使体表肌肤温度升高(或降低),从而达到缓解疼痛、治疗疾病的中医外治疗法。现代临床研究表明,其在缓解各类疾病引发的疼痛以及骨病、筋病的治疗等方面具有良好疗效[1-4]。目前,虽有部分相关文献研究,但多局限于《黄帝内经素问》《灵枢经》等传世文献[5-6]。为还原早期熨法面貌,挖掘熨法特点,笔者通过搜集先秦两汉时期熨法相关文献,对其从文字训诂、操作方法、方药主治等方面作以下探析。

1 熨之字义

“熨”的核心义是用手持火从上向下按,使事物平展。“尉”作为官职名,有镇抚百姓,使天下太平之意,如县尉;作为加热器物可使衣物平展,如《通俗文》“火斗曰尉”[7],火斗即熨斗。应用于中医,就是“熨法”,作用于人体肌表,蠲除病痛,使人平安无患。作火斗、熨治之法讲,“尉”“熨”为古今字,古韵于胃切或纡物切,今读yùn[8]。

2 熨法操作

熨应用于医疗的记载散见于该时期非医古籍中。如《韩非子》和《史记》里都记载了扁鹊望桓侯之色的过程中,论及“疾之居腠理也,汤熨之所及也;在血脉,针石之所及也;其在肠胃,酒醪之所及也;其在骨髓,虽司命无奈之何”[9],认为不同疾病层次有其相应治法。《史记·扁鹊仓公列传》就有熨法应用的具体案例,扁鹊过虢国诊治虢太子尸厥,“使子豹为五分之熨,以八减之齐和煮之,以更熨两胁下”[10],随后太子起坐。《东观汉记》“邓训列传”中提到了邓训遇太医皮巡发寒疝嘘背相救的事迹,传中皮巡对邓训说“冀得火以熨背”[11],指的就是欲通过熨法治疗寒疝。这些非医古籍反映了熨法在该时期较为普遍,民间百姓乃至游医、宫廷御医都会用到此法,将其作为解表散寒甚至回阳救逆的重要治疗手段,遗憾的是对熨法的具体描述甚少。

20世纪以来,出土文献的不断发掘和研究为中医学、文学、史学等各学科学术研究提供了新材料。通过研究出土文献《天回医简》《五十二病方》《杂疗方》及里耶秦简医方,以及该时期传世文献《黄帝内经素问》《灵枢经》《神农本草经》《伤寒论》等,共搜集36处熨法条文进行分析,发现其在操作方面具有一套固定的基本模式以及区别于其他外治法的明显特征,具体如下。

2.1 直接接触,作用肌肤

在对熨法分类时,现代学者多将其分为“直接熨”和“间接熨”,以有无外加热源抑或有无布袋包裹等作为判断标准[12-13]。笔者认为,熨法在使用过程中材料与身体保持直接接触,这与其他外治法如灸法中的“间接灸”或是熏法等操作时与身体有一定距离的治法存在明显区别。如有外物隔开,也是选用既能包裹药物又较为纤薄、便于透传药力的材料如布帛、嗉(鸡胃)。如《五十二病方》治久疕第三方,“一,黎(藜)盧(蘆)二,礜一,豕膏和,而以熨疕”[14]497。同“膆”,《玉篇·肉部》“亦与嗉同”[15],《康熙字典》“音素。喉受食处也”[16]。嗉即禽鸟喉下盛食之囊,是该时期熨法特有的辅助工具。《本草纲目·禽部》“鸡”条下载“嗉”外用可治发背肿毒[17]1715,“鹈鹕”一药下记录“脂油,时珍曰:剥取其脂,熬化掠取,就以其嗉盛之,则不渗漏。他物即透走也”[17]1696。上述文本综合说明,嗉在该药方中既起到盛包药物的功能,又能加强消肿解毒的功效。总之,熨法操作时所用中药或物品紧贴人体肌表,可以较为快速直接地发挥效用。

2.2 温度均匀,柔和深透

再如《灵枢·寿夭刚柔》治疗寒痹,“用醇酒二十升,蜀椒一升,干姜一斤,桂心一斤,凡四种皆咀,渍清酒中。用绵絮一斤,细白布四丈,并纳酒中。置酒马矢煴中,盖封涂,勿使泄。五日五夜,出布绵絮,曝干之,干复渍,以尽其汁。每渍必晬其日,乃出干。干,并用滓与绵絮,复布为复巾。长六七尺,为六七巾。则用之生桑炭炙巾,以熨寒痹所刺之处,令热入至于病所。寒,复炙巾以熨之,三十遍而止。汗出以巾拭身,亦三十遍而止”[18]119-120。方中通过桑枝炭火炙烤布袋,而非直接灼烧患部,使用这种加热方式,药物和体表接触时的温度较之通过燃烧反应如“火焠”法(包括焫法、直接灸、火针等)更加温和,且易于被患者接受。同时,通过延长治疗时间,如“令热入至于病所”“三十遍而止”来保证热力深入病所,可达到祛除陈寒久痹之目的。

2.3 少有药液,干热为主

熨法易与后世之“湿热敷”或“湿敷”等外治法混淆,实际上熨法与其相异之处在于,制备后置于体表的药物或材料多是干而热(因此时期文献未见“冷熨”记载,故不详述)。

这种干热的操作效果通过三种方式来实现。

一是通过特定加热方式,多为火法或水火共制法,主要是蒸、炙烤、熬等来实现。《杂疗方》治蜮、虺、蜂射伤方中有3则使用蒸熨法,具体为“一曰:取竈黄土,渍以醯,蒸,以熨之”“一曰:取蘭葉,產(生)壽(擣)(搗),蒸,熨之”“一曰:取蚯蚓之矢,蒸,以熨之”[19]777-778。“熬”是先秦两汉时期较为常用的药物炮制方法,《伤寒论》中多次使用该方法,如“加荛花(如一鸡子,熬令赤色)”“瓜蒂(一分,熬黄)”等。金代刘完素《黄帝素问宣明论方》中云“仲景乡俗异语云炒作熬,下凡言熬者,皆干炒也”[20],指出“熬”即后世“炒”,这种炮制方法的特点之一就是不掺加溶剂而使富含汁液的药物水分减少。前文提到的治“伤痉”方中有“(熬)盐令黄”,一可提高纯度,去除杂质;二可增强药效,《证类本草》载“食盐”条亦载煎盐外用可治金疮中风[21]。

二是通过辅助材料,如布包、嗉盛等方式。据统计,有9则医方明确提及用布巾裹隔,2则使用鸟嗉盛装药物。里耶秦简8-1620+9-1569载“應藥燔末。艾盡,更。膏直艾者消盡Ⅰ韰(薤),日壹更。尉(熨)热,舉布適復(腹)下,扁(遍),病□Ⅱ”[22](注:本文所引出土文献的释文中,依残笔、文义或参照其他文献补出的文字外加用【】表示。不能辨识的字,一字用一个“□”表示。简牍残缺可确定有文字残去时,用“”表示。Ⅰ、Ⅱ表示简牍分行书写的第一行、第二行)。原文的意思就是将薤加热后,在小腹部放上一块布或是直接用布包裹,减少了药液与体表的接触,又避免温度过高烫伤患者。另外,根据考古实物发现,该时期还有加热瓦片、陶具或木材后熨帖于体表治疗疾病的方法。如临淄商王村M1出土的陶熨具,学者推测曾煨烤后淬上酒液、药液[23]。而《伤寒论》中有“太阳病,二日反躁,凡熨其背,而大汗出,大热入胃”[24],《金匮玉函经》[25]和《脉经》[26]均作“太阳病二日,而反烧瓦熨其背,大汗出,火气入胃”,其中已提到了瓦熨法。

三是选取的药物多为不易析出汁液的固体中药或物品。盐是该时期熨法常用药(3次),出现频次仅低于醋(4次),各种土类药(共7种)也是该时期熨法常用的材料。这些药物含水量都很低,操作时一般仅有少量液体或蒸汽析出。当然,其中也不乏药液浸煮的方法,如《灵枢·寿夭刚柔》治寒痹药熨方即将棉絮和布巾在药酒中多次浸泡、晒干直至药汁用完。虽前期材料中用到了药液,但制备后药中有效物质已被布巾和棉絮充分吸收,再通过桑炭炙烤,药力热力共同作用,使用时已是较为干燥的状态。

2.4 治法相杂,配合使用

在早期医疗实践中,一种疾病的治疗往往不只运用单独一种治疗方法,熨法常与涂敷法、洗浴法、刺法等相配合使用。《六十病方》载“廿五,治目多泣。取羖羊角、少辛相半,屑之,以方寸匕取藥,直酒中(饮)之。取鲤鱼胆陷絮其中,阴干之,傅之,炙巾以尉(熨)目”[27]110。方中先内服药酒,再用敷法,最后炙烤布巾热熨双眼,多法并用,共奏开窍明目、祛风散寒之功。《灵枢·上膈》中记载关于下膈痈病的治疗,“微按其痈,视其所行,先浅刺其旁,稍内益深,还而刺之,毋过三行,察其沉浮,以为深浅。已刺必熨,令热入中,日使热内,邪气益衰,大痈乃溃”[18]795。《灵枢·刺节真邪》载“上寒下热,先刺其项太阳,久留之。已刺则熨项与肩胛,令热下合乃止,此所谓推而上之者也”[18]877。以上二条均先针刺,后行熨法,使热深入,可扶助正气以祛除邪气。

需要注意的是,各种外治法之间虽然经常相伍为用,亦确有相似之处,却有本质区别,具体见表1。然而,该时期文献中治法记述简略,往往以“熨之”“炙之”“傅之”一笔带过,难以判断具体操作,且简帛文献多有文字缺损、字迹难辨等问题,增加了研究的难度,在归类时极易混淆,从而导致遗漏或错纳。如熊益亮[28]将《五十二病方》癃病第一方“□□□□□□干葱盐隋(脽)炙尻”归为温熨疗法;马继兴[19]446将“隋”释为“脽”,指臀部,使用熨法;严健民[29]认为如释为臀部,与“尻”语义重复,不合文理,而将其释为“堕落”,取下坠之意,即通过将盐洒落于炙烤患者臀部的火焰中从而产生治疗效果。笔者通过研究发现,此时期的医方多以“药名(药物剂量)+操作+部位”的句式记录,药物后一般不直接描述具体操作部位(名词),而是以操作方法(动词)或剂量大小(量词)来进行修饰说明。据此,笔者认为,既然上述医方条文至“尻”结尾,那么此方所用治法当为“炙”,“炙尻”即以明火直接烘烤臀部,此种有明显燃烧反应且与热源保持一定距离的治法与熨法的特性显然不符。当然,也不排除缺失的文字中使用了熨法,但直接将其归为熨法未免草率,确切的结论有待更多文献资料作为佐证。

表1 外治法操作特征对比

3 熨法方药

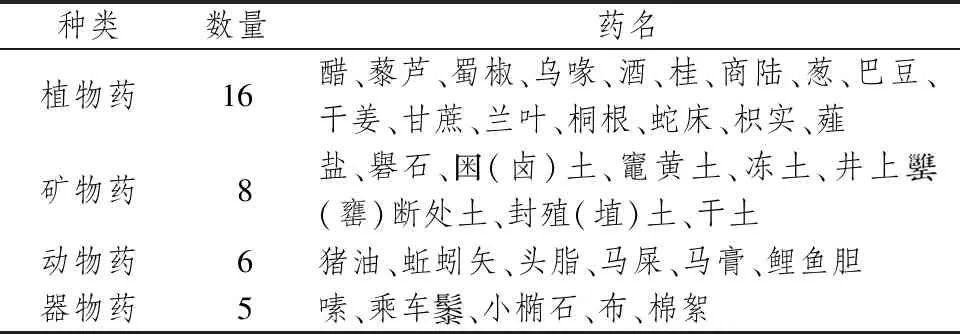

据统计,先秦两汉医籍中,共有22首熨法医方,其中《五十二病方》12则,《杂疗方》3则,《治六十病和齐汤法》(亦名《六十病方》)3则,里耶秦简1则,《灵枢经》2则,《伤寒论》1则。参考马继兴《马王堆古医书考释》和张显成《简帛药名研究》[30]中的药物分类方式,并结合这些药物在自然界中的属性和其在熨法医方中起到的作用,分为植物药、矿物药、动物药、器物药4类。所用药物共35种,其中植物药16种,矿物药8种,动物药6种,器物药5种,具体见表2。

表2 熨法药物种类统计

方中除了醋、盐、猪油、马膏这些需要进行精制或简单加工的药物外,近九成的药物不需特加炮制,包括葱、姜、桂、椒等一些该时期常用的药食两用物质,或随手可得之物。如《疗射工毒方》中取竈黄土或者蚯蚓矢,蒸熨患处[19]777-778,蜮、虺、蜂射伤指的是毒虫、毒蛇、毒蜂等毒物的咬伤。竈黄土就是久经草木柴火熏烧砌炉灶用的黄土。“蚯蚓矢”在简帛医方中多次出现,《本草经集注》中白颈蚯蚓条下载“其屎,呼为蚓蝼,食细土无沙石,入合丹泥釜用”[31]。《本草纲目》中名“蚯蚓泥”,又称“六一泥”[17]311,可治蜈蚣蜇伤,解射罔毒。这些药物的特点是随取随用,方便快捷,尤其是在紧急情况的处理中具有优势。

方中药物性多温热,共有11种,出现19次;味多辛甘,共11种,出现17次。《素问·至真要大论篇》中说辛甘发散为阳,酸苦涌泄为阴。此为五味的阴阳属性划分,辛味和甘味药均属阳药,辛能散、能行,甘能补、能缓、能和,12首复方中有5首用到了辛甘药的配伍,根据同气相求,药味合化,辛甘同用助阳效力更佳,此即后世所谓“辛甘化阳”之法,适用于阳虚虚寒之证的治疗。

4 熨法主治

从疾病分科来看,熨法主治广泛,内、外、儿、五官科疾病均有涉及。据统计,22首医方中,共有外科医方15首,内科医方3首,五官科医方2首,儿科医方1首,另有1首医方阙文而主治不详。主要包括痈(痈肿)、疽、身疕、痂(疥癣)、足痒以及毒虫毒蛇、兽犬咬伤、破伤风、烧伤等意外伤。

《五十二病方》收录医方主要以外科疾病为主,以外治法治疗的疾病占全书可考疾病总数的三分之二左右[34]。而随着生产力的提高和认识的深入,年代稍晚的文献中逐渐出现了熨法治疗寒痹、隔中、目多泣、卒口僻等内科、五官科疾病医方。如《六十病方》治“隔中”方,“治隔中。冶干土令大如米者二斗半,分以为五,裹,烝(蒸)热。以一尉(熨)心,二尉(熨)两胁,寒更之,复烝(蒸),病已止。不过二日必已”[27]215。隔中又称膈中,《灵枢·邪气脏腑病形》云“脾脉急甚为瘛疭;微急为膈中,食饮入而还出,后沃沫”[18]75。该疾患系因脏腑气机逆乱而导致的心下、脾胃隔塞之证,病位较深。方中用干土蒸热,分为五包,一包熨心下胃脘处,两胁肋部各熨一包,余下三包以备交替,此方甚效,不出二日必病愈。再如,《灵枢·经筋》中足阳明经筋病记载,“其病足中趾支胫转筋……腹筋急,引缺盆及颊,卒口僻,急者目不合,热则筋纵目不开。颊筋有寒,则急引颊移口;有热则筋弛纵缓,不胜收,故僻。治之以马膏,膏其急者,以白酒和桂,以涂其缓者,以桑钩钩之,即以生桑炭置之坎中,高下以坐等,以膏熨急颊,且饮美酒,噉美炙食,不饮酒者,自强也,为之三拊而已”[18]305。卒口僻,据条文描述是由面颊部经筋受寒导致的突发闭眼不能、口眼斜,与现代医学中面神经麻痹的症状类似。治疗时用马膏熨患者筋急一侧,马膏性味甘平柔缓,可缓急润痹,以通血脉。李时珍称赞此法“《灵枢》无注本,世多不知此法之妙”[17]1818。

5 结语

先秦两汉时期,人们在生产、生活劳动中发现加热泥土、树叶或包裹药物置于体表可以缓解病痛,熨法便由此发源。由于对火的崇拜,认为火可以驱邪禳灾,多种火疗法应运而生,而熨法作为其中之一,亦有其特点。由于操作时人体与火源不直接接触,且药物多通过蒸、烤的方式加热,体感干燥,温度柔和,又可与刺法、按摩相结合,故而温通经脉的效果更佳。而其所用药物由于去今甚远,炮制粗陋,不科学之处需要我们辩证看待。如该时期熨法药物中多用到(卤)土(有释为猪圈土)、井上(罋)断处土(有学者认为是井台旁边小水塘里长有青苔之类低等植物的淤泥[35])之类泥土药,首先这些记载具体为何药物有待考证,而且直接外用于治疗烧伤、犬咬伤这些开放性创口很可能有加重感染的风险。

笔者通过研究先秦两汉时期熨法相关文献,分析了熨法特征,明确了熨法范围,为今后熨法文献研究指出了方向。同时,我们发现该时期涉及熨法的简帛医方多出自马王堆医书,少量出自《六十病方》,而后者在此方面已显示出较前者有较大发展变化,已经可以窥见天回医简是反映该时期由《五十二病方》至《黄帝内经》在认识和实践演变的重要衔接资料,或为我们能更全面地了解早期医学面貌提供新思路和新发现。