基于文献计量的可持续设计研究热点与趋势

—— 以《设计与文化》为中心的考察

陈若煊(中央美术学院 博士后流动站,北京 100105)

张 弛(北京服装学院 服饰艺术与工程学院,北京 100029)

引言

《设计与文化》(Design and Culture)于2009年在英国创刊,是设计学论坛(Design Studies Forum)的官方期刊。它由 Taylor & Francis 出版集团发行,被A&HCI 引文索引数据库收录,每年出版三期。相较于《设计研究》(Design Studies)《设计杂志》(The Design Journal)《设计问题》(Design Issues)等其他国际知名设计类期刊,该刊致力于以历史性的视角,将当代“设计”广义地理解为一种文化现象来研究,积极考察设计与其他学科的交叉关系,如营销、管理、文化研究、人类学、物质文化、地理、视觉文化、政治和经济等,所覆盖的学科领域在不断扩大,以期帮助读者更好理解设计如何塑造多元的社会、经济和文化。[1]相对地,设计内在的多学科性促使文化研究在阐释构成设计之本质的复杂矛盾时,需要“可持续性”作为平衡各方要素的伦理锚点,它在设计政治经济终极目的与价值观中占有重要位置。尤其对肩负文化责任的《设计与文化》而言,它主张设计研究也应当具有设计实践那样改变现实世界的能动性,通过敏锐、积极、深刻的知识生产打造设计思想变革的阵地。本文试图通过锁定《设计与文化》中的“可持续性”这一锚点,梳理十年来设计文化的前沿阵地在不同语境中的知识生产与观念演变图景,以此丰富可持续发展研究的理论体系。

一、基于关键词数据的“可持续”热点可视化分析

借助文献计量工具Biblioshiny 对《设计与文化》的2012.Vol.4. Issue1 至2022.Vol.14.Issue3 共452 篇文章中出现的870 个关键词进行信息可视化(图1),根据词语与概念的性质可以将频次排名前十位的关键词分为两大类:一类是“ 设计”(Design)、“设计教育”(Design eduation)、“平面设计”(Graphic design)、“2019 冠状病毒病”(Covid-19)、“设计史”(Designhistory)、“日常生活”(Everyday life)等不带任何立场的中性词语,主要指涉相关的设计类别与对象;另一类是包括“社会创新”(Social innovation)、“参与式设计”(Participatory design)“、新自由主义”(Neoliberalism)、“可持续性”(Sustainability)等带有价值立场与观念的研究主题。这些概念在埃佐·曼奇尼(Ezio Manzini)的《设计,在人人设计的时代——社会创新设计导论》(Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation)中,被定义成为实现“可持续”发展目标的“新兴设计文化”要素[2]。

图1 《设计与文化》发文中作者关键词出现频率排序(2012-2022)

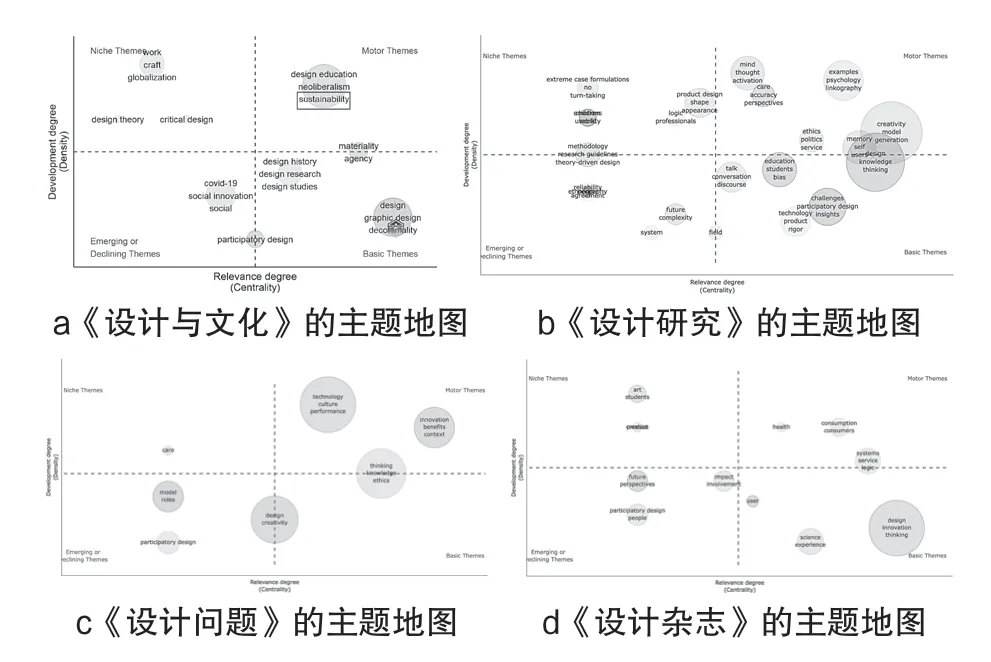

在Biblioshiny 中生成《设计与文化》十年来的主题地图(图2 中的a),可以看到相较于设计研究中的基础概念(Basic themes)、新近出现的偶然性主题(Emerging or declining themes)、设计研究中的传统主题(Niche themes)这三个象限,“可持续性”出现在目前既重要又被持续关注的主题(Motor themes)象限之中。将该图与《设计研究》《设计杂志》《设计问题》等期刊的主题地图进行对比(图2 中的b,c,d),不论是《设计研究》主题地图中对“思维”(Mind)、“激活”(Activation)、“观点”(Perspectives)、“心理学”(Psychology)、“记忆”(Memory)等人之主体性话题的关注,还是《设计问题》主题地图中对“技术”(Technology)、“行为”(Performance)、“创新”(Innovation)、“思考”(Thinking)等设计方法与形式的偏重,抑或是《设计杂志》主题地图中对“健康”(Health)、“消费”(Consumption)、“消费者”(Consumers)、“服务”(Service)等社会问题的探讨倾向,都未及《设计与文化》中“可持续”观念所具有的文化整体性视野。

图2 《设计与文化》与同类国际知名设计期刊发文主题地图对比(2012-2022)

为了探讨“可持续设计”相关的具体研究主题及内容,在《设计与文化》(2012—2022)文献数据库中输入“可持续的”与“可持续性”共检索到23 篇相关论文(表1),虽然这类文章数量占比不多,却能看出该主题独特的发展轨迹,其中有7 篇集中出现在2012年7—11月。回顾历史,我们会发现联合国可持续发展大会恰好于2012年6月20—22 日在巴西里约热内卢举行。作为继1992年里约热内卢联合国环境与发展大会及2002年南非约翰内斯堡可持续发展世界首脑会议后的又一里程碑,联合国大会的各成员国在2012年提出了可持续的三个发展目标和两个主题,并通过了“可持续消费和生产模式十年方案框架”,很难说这些文章没有受到这次大会的影响。

表1 《设计与文化》中检索“可持续的”与“可持续性”所出文章信息

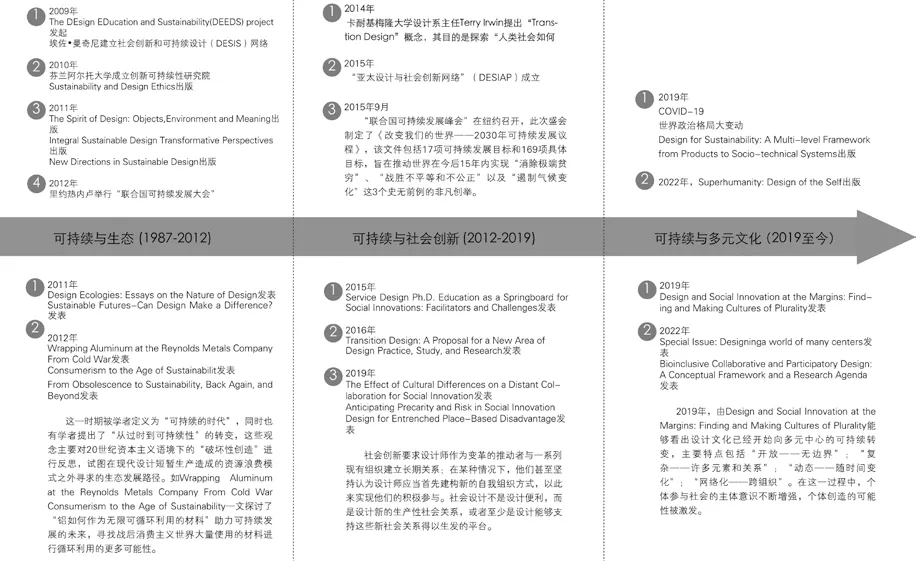

事实上,在2009—2011年间,设计领域中一系列事件与学术著作的涌现应当在很大程度上为2012年的可持续发展大会奠定了基础,也很有可能为期刊中“可持续”主题的大量出现以及其语义的变革积蓄了能量。如2009年,具有全球影响力的“设计教育与可持续性”(DEEDS) 项目的发起与“社会创新和可持续设计”(DESIS)网络的建立;2010年,芬兰阿尔托大学创新可持续性研究院的成立;专著《可持续性和设计伦理》(Sustainability and Design Ethics)[3]与《可持续设计的新方向》(New Directions in Sustainable Design)[4]出版;伦敦设计博物馆举办的“可持续的未来——设计能有所作为吗?”(Sustainable Futures-Can Design Make a Difference?)展览;2011年,专著《设计的精神:物品、环境和意义》(The Spirit of Design: Objects, Environment and Meaning)[5]与《整体可持续设计:变革的视角》(Integral Sustainable Design:Transformative Perspectives)[6]出版等。与当时的这些新运动、新研究成果相对应,2012年的《设计与文化》发文中不仅出现了学者新定义的“可持续时代”概念,还有学者以“从过时到可持续性”[7]为主题探讨了可持续在设计领域的发展转向,文章作者主张对20 世纪资本主义语境下的“破坏性创造”进行反思,在现代设计快速生产与迭代过程造成的资源浪费模式之外寻求可持续发展路径。从专业设计机构的建立、理论书籍的出版、专题展览的举办,到期刊论文中新知识概念的生产与传播,可持续设计获得日益丰富的面向,并促成了可持续设计文化的进一步发展。

结合期刊热点趋势与主题演化图(图3),能够看出“可持续”在2012—2014年间出现的频次很高。值得注意的是,“可持续”话题在2015年以后被众多学者汇入“大设计”的概念之中,并在不同领域与方向的创新设计探索中被细化与具体化。期刊与时俱进的特性,使其与现实世界的设计实践联系紧密,可持续自彼时很快成为重要的设计伦理价值观,弥散在社会与文化设计领域的方方面面,在层出不穷的新概念中成为一种隐性的存在。

图3 《设计与文化》研究领域的变化(2012—2022)

二、从生态伦理、主体间性到多元文化的可持续设计演变路径

“设计必须进化,发展一种文化和一种姿态,能够将设计专家的工作与未来可持续的愿景联系起来。”[8]

——埃佐·曼奇尼

作为脱胎于20 世纪80年代联合国对未来人类整体发展愿景的概念,“可持续”是一个多样化的理念,甚至可以被认为是一个综合性的现代神话。可持续发展理念是人类共同的文化,也是重塑价值观和原则的表现,而这些原则早已被高速发展的工业现代化社会逐渐遗忘。[9]学者、政府、顾问和相关组织都曾尝试研究和模拟可持续发展的理想结构关系模型与理论框架。由于“可持续”概念从来不是孤立出现的,其所涉设计研究领域不仅仅需要一个具体的指涉对象,同时还随着历史语境的演进,衍生出不同的实践方式与含义拓展。纵观《设计与文化》期刊自2012 至今十年中研究主题沿革脉络,笔者将其中“可持续”概念的演进大致分为三个阶段(图4):

图4 “可持续设计”理念发展的三个阶段(2012-2022)

1.生态伦理与可持续设计基本框架体系的形成

1987年,挪威首相布伦特兰(Brundtland)在联合国世界与环境发展委员会发表的《我们共同的未来》中正式提出“可持续发展”概念。与注重“单一问题解决方案”的“绿色设计”、考虑“产品生命周期要素”的“生态设计”相比,主张“为可持续生活而设计”的“可持续设计”显然关注更加复杂的系统与突破性的创新。《设计与文化》在创刊的最初阶段即关注到了此类议题,如2011年第2 期中以书评方式推介的《设计生态学:论设计的本质》(Design Ecologies: Essays on the Nature of Design)论文集,通过18 个案例探讨建筑与生态系统之间的潜在联系,其主要观点是认为设计必须关注“所有生命福祉”,主张设计必须具有“响应性/适应性”(Responsive/Adaptive)的特质,并使用了对应此一阶段可持续理念的设计概念,如“响应性/适应性设计”。较有代表性的论文是该刊2012年第3 期中的《雷诺兹金属公司的铝箔包装:从冷战消费主义到可持续时代》(Wrapping Aluminumat Reynolds Metals Company from Cold War Consumerism to the Age of Sustainability),内容聚焦铝作为一种可持续材料的当代地位,并分析了20 世纪70年代的铝材回收工作的复杂历程,文章核心涉及循环经济、材料可回收利用的伦理价值思维方式。因此,笔者认为,此时的可持续观念仍处在更加注重产品生命周期中所涉及的生态问题阶段,旨在将环境要素与设计实践活动结合起来,其主要思路是设计修正和实用主义,立足点仍旧仅仅关注设计的过程。[10]可见,“可持续”概念在早期关注生态设计阶段所具备的关系模式中,其设计思维更多关注自身以外的他者,这里的“他者”主要指涉与人、人造环境以及自然世界的可持续。

正是在这一时期,可持续的诸要素以及要素之间的关系模型已经基本形成,可持续性设计棱镜(Dfs)直观体现了各要素相互作用的系统特性,这种综合的视角通过跨学科概观、综合的方法论和跨学科的实践项目,拆解了可持续的综合定义与关键要素,同时跨学科的方式通过让位于利益相关者,使得共同设计成为重要的设计方法(图5)。这些要素在后来的大量可持续设计实践和理论思潮中呈现出此消彼长、新概念层出的状态,然而在本质上都并未超越这个基本框架体系。

图5 可持续性设计棱镜(Dfs)结构模型[11]

2.主体间性与可持续设计在社会变革中的角色

“可持续性”有许多灵活的定义,这取决于它所处的背景和研究领域。可持续性是一种与社会主义有一定共同点的理念。[12]

——阿尔斯泰尔·福阿德—鲁克(AlastairFuad-Luke)

2012年之后,世界知名设计类高校及其学者纷纷开设可持续设计课程,并建立可持续设计的研究组织与社会创新实践的网络。在Biblioshiny 中生成《设计与文化》发文主题趋势演变图(图6),我们可以看到,“可持续”概念集中出现在2012年的文章主题中,此后即在世界范围内的具体设计政治实践方式中衍生出不同的新设计概念,如“服务设计”(Service Design)、“设计行动主义”(Design activism)、[13]“协同设计”(Collaborative design)、“参与设计”“社会创新”等,层出不穷的设计概念之间的差异映射出设计中社会政治意涵的微妙差异。这些概念均以1982年默里·布克金(Murray Bookchin)提出的“社会生态学”(Social ecology)为其重要的理论根据,“社会生态学”以生态无政府主义的立场,描绘出一种参与式、平等主义的“生态社区”愿景。在这一愿景中,人类将自己视为并行者,即自然的参与者,而非自然的主宰者。[14]

图6 《设计与文化》发文主题演变趋势图(2012-2022)

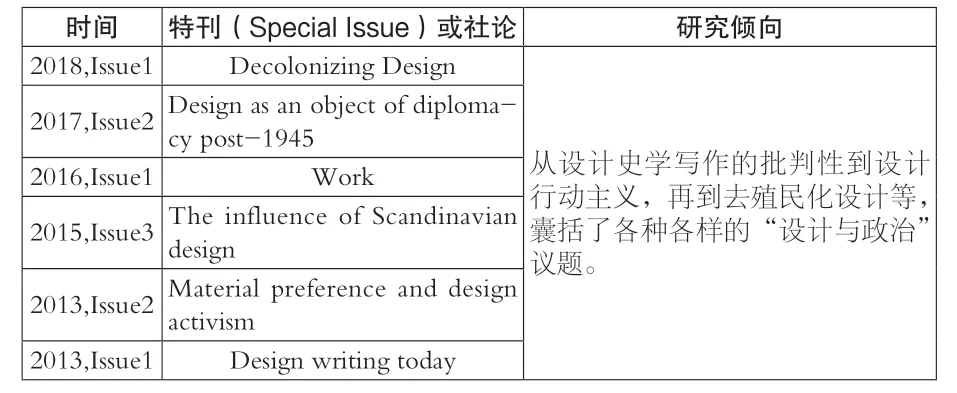

2013—2018年《设计与文化》的特刊或社论亦体现出学者们对于更广泛世界政治议题的关注,如“去殖民设计”(Decolonizing design)[15]“设计行动主义”“工作”(Work)等特刊(表2),对应的设计政治也经历了由设计师占主导的“适应性设计”,发展至积极引导参与者加入的“协同/参与式设计”,但是它们的共同点在于其关系模式均关注主客之间的间性问题。这正是彼时新出现的“交互技术时代”(The Eraof Interactive Technologies)[16]中的设计模式。其中,“通用或包容性设计”(Universal or inclusive design)旨在最大限度减少主客体之间的矛盾与冲突,而设计行动主义则是指设计思维、想象和实践被有意或无意地应用于创造一种反叙事,以此促成社会、环境与经济的变革与平衡。这些新概念的提出都是试图建立一套设计思想与行动策略来积极介入现实世界,以公允的立场调和设计与政治的关系,实现社会可持续发展的目的。

表2 《设计与文化》2013—2018年中的特刊与主题研究倾向

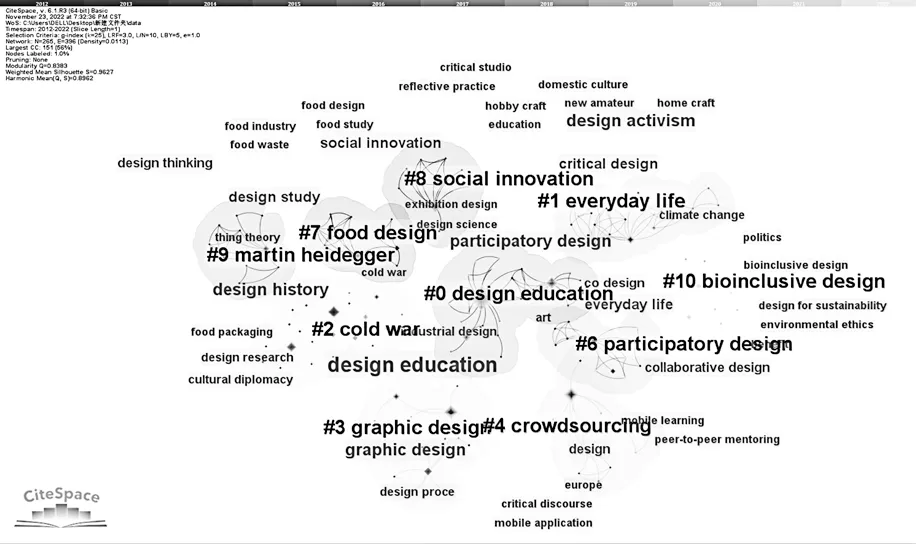

通过另一文献计量工具Citespace 生成的关键词聚类图(图7),直观呈现了“可持续性”与“生物包容性设计”(Bioinclusive design)“批判性设计”(Critical design)“社会创新”“参与式设计”“协同设计”等之间的亲疏远近关系。2015年,曼奇尼将他在世界范围内践行DESIS 网络实验室的经验与成果诉诸于《设计,在人人设计的时代——社会创新导论》,以大量篇幅阐释了“协同设计”与“参与式设计”在可持续发展中的优越性。他认为社会创新要求设计师作为变革推动者与一系列现有组织建立长期关系,这种优先考量民主政治的社会设计,旨在塑造新的生产性社会关系,或者是建立可以支持这些新型社会关系的平台。

图7 《设计与文化》发文关键词聚类图(2012-2022)

3.设计转型与面向多元文化的可持续设计观念及发展趋势

自2019年底以来,全球进入变乱交织、挑战上升,同时又潜藏机遇、求新求变的时期。《设计与文化》作为具体实践中的能动力量,在微观与宏观层面都对上述问题做了积极回应,先后推出特刊《在设计社会创新实践中拥抱多元化》(Embracing Plurality in Designing Social Innovation Practices,2019)与《设计一个多中心的世界》(Designing a world of many centers,2022),如表3。同时,《边缘的设计和社会创新:寻找和创造多元文化》(Design and Social Innovation at the Margins:Finding and Making Cultures of Plurality,2019)与《从需求到欲望:以欲望为基础的多元设计》(From Needs to Desire: Pluriversal Design as a Desire-Based Design,2022)这类论文在期刊中的发表,也说明在可持续发展愿景中,对多元文化的关注已经被提升到新的高度。

表3 《设计与文化》2019—2022年中的特刊与主题研究倾向

表4 《设计与文化》与《设计哲学论丛》(Design Philosophy Papers)中体现设计文化转型的文章

基于这一语境,有学者在《为差异化时代设计未来》(Designing Futures for an Age of Differentialism,2020)一文中将未来定义为“差异化时代”,并试图为其建立适宜的设计方法模型;在《日常物品地图集:全球社会隔离的时代》(Atlas of Everyday Objects:The Age of Global Social Isolation,2022)中则出现了“全球社会隔离时代”的新概念。对应每个新出现的时代定义,出现了诸如“多元设计”“包容性设计”“自我设计”等新设计概念,进一步证明世界存在的方式是多元的。

2022年,设计研究学会多元设计特别兴趣小组(DRS Pluriversal Design Special Interest Group)在其召开的会议中重申了设计领域对更广泛社会问题的关注,以及对参与更宏大社会问题与事件的持续尝试。此外,他们还试图重新设计不同模式间的交互术语和形式,以实现深入的相互理解。多元中心不是一个独立单元,而是一个相互依存的世界。[17]这一阶段的“可持续设计”具备两个较为突出的特点:1.多元世界的综合性与复杂性,比较具有标志性的是法布里奇奥·切斯金(Fabrizio Ceschin)和爱迪尔·贾茨鲁索(Idil Gaziulusoy)于2019年出版的《可持续性设计:一个从产品到社会技术系统的多层级框架》(Design for Sustainability:A Multi-level Framework from Products to Socio-technical Systems),书中涵盖了可持续性设计棱镜体系所涉及到的广泛知识和技术类型,包括从科技方法到社会文化和政治经济方法,这也使得设计和其他专业领域之间的跨学科合作成为必要。[18]2.自我设计与人文主义倾向的凸显,如《超人性:自我的设计》(Superhumanity:Design of the Self),这里的“自我设计”主要是通过塑造个体的新行为和新习惯,参与到更可持续的社会创新模式建构中。就这个层面而言,设计可以通过在本地资源之间建立共生联系来实现使用的优化。此外,跨学科研究理论和方法的专门知识为参与系统创新和转型战略管理的设计师和研究人员提供了重要的知识库。

《设计与文化》中不乏对设计文化转变有直接而深刻把握的文章,如曼奇尼在2016年发表的《转型时期的设计:一种对应新兴设计的新设计文化》(Design in the transition phase: a new design culture for the emerging design)中就曾试图为第三阶段的新兴可持续设计模式作预言式的分析:转型后的新设计文化并不是从零开始创造,它可以通过与不断增长的、自下而上的社会创新浪潮以及一系列相互关联的新场景相互作用而建立起来,如分布式系统场景(旨在作为弹性社会的基础设施);社会经济情景(旨在作为不同经济体的生态);关系品质的情景(旨在寻求享受可持续繁荣的品质);以及世界性地方主义的情景(意图是将地方性和联系性、身份和多样性结合在一起,为整个社会技术系统带来丰富的经验和弹性)。总之,新兴设计必须通过跨学科互动以及与其他文化领域的互动来实现。[19]

设计知识的生产首先需要基于现实的实践经验,从创刊初期对于大规模生产中可持续环境保护主题的关注,到信息时代的设计结构调整,再至差异时代与全球社会隔离时代,学者们需要将目光重新回归到个体创造性与自然的系统性思维之上。2022年,来自芬兰阿尔托大学可持续设计大学的艾米莉亚·韦斯洛娃(Emilija Veslova)与贾茨鲁索发表了《生物包容性协同与参与式设计:一个概念框架与研究议程》(Bioinclusive Collaborative and Participatory Design: A Conceptual Framework and a Research Agenda),再次将视角投射至生态系统发展的深层逻辑中,试图以生物包容性伦理作为灵感来源,重新解释协作和参与式设计的基础。[20]其中的“生物包容性设计”概念,源于2011年澳大利亚乐卓博大学环境哲学方向的弗雷娅·马修斯(Freya Mathews)在《迈向更深层次的仿生哲学》(Towards a Deeper Philosophy of Biomimicry)一文所提出的“生物包容性可持续”概念。只是这里的生物包容性伦理不再仅仅是一种环境伦理,它同时为人类和非人类赋予了平等的道德考量:1.生物包容性伦理赋予非人类和自然实体同等的道德地位。它认为人类是其他自然实体的一部分,与动物、其他物种以及生态系统关系紧密;2.生物包容性伦理促使人类不仅将自然整体视为一组物质,而且将其视为具有自我意义和世界独特体验的生物;3.生物包容性理论促使人类与自然建立一种和谐关系。[21]该概念也同样被赋予了人文主义的丰富内涵,即结合宏观与微观的综合要素考量,将个人的行为习惯纳入设计的系统。这种设计结构已然超越了主客体之间的间性关系模式,更多关注多元复杂要素之间的平衡关系塑造。

三、结语

新的设计概念及其背后的设计文化变革从来不是瞬间发生,因此不会具备明显的时间分割线。但是,利用文献计量工具,我们可以对《设计与文化》期刊中关键性的知识生产节点以及学者们所做的文化转向进行分析,勾勒出与其紧密相关的可持续设计观念的演变图景。由此进一步梳理出“可持续”概念在《设计与文化》十年发展中的三次语义转变:从单一的生态学范畴,演变至关注设计管理、伦理方式、多元政治意涵的社会可持续思维,最后进入面向多元文化进行“转型设计”的阶段。至此,前沿设计开始走向两极,形成了“多元中心的世界”与“自我设计”之间的张力。这不仅意味着“可持续性设计”需要平衡更加综合复杂的要素,同时它也从一种发展理念转向多元设计实践方法的探索,最终变成新设计文化思潮的一种底色。这种演变过程正映射了设计学知识生产的现代性特点,即在不断的自我否定与现实批判之中生发新的可能性及与其相适应的新形式和新方法。