农村集体经济组织成员资格认定探析

——基于文献和地方实践的研究视角

安海燕,何金彪,陈杰

(1.贵州大学 经济学院,贵州 贵阳 550025;2.贵州师范大学 国际教育学院,贵州 贵阳 550001)

一、问题的提出

近年来因农村土地征收补偿纠纷和集体资产收益分配产生冲突的司法案件愈来愈多,但有资格才有权利,所以冲突的核心问题其实是农村集体经济组织成员资格的认定。其资格认定也是集体产权制度改革的关键环节,在第二轮土地承包到期后再延长30 年试点中,农民们最为关心涉及的其经济利益问题中,首要问题也是其成员资格认定,因而农村集体经济组织成员资格认定标准是一个必须解决的难题。成员资格背后的实质是基于成员资格的成员权问题[1],是否具有农村集体经济组织成员的资格,不仅关乎农民的监督选举权、平等居住权等基本权利能否得以实现,也直接关乎农户集体财产权益如生产资料分配权和集体土地征收能否获得补偿等[2]。在农村集体产权制度改革和土地延包试点推进的背景下,如何无争议地清晰界定集体经济组织成员资格是现阶段我国农村最为紧迫的问题。中共中央国务院于2016 年和2019 年先后发布《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》以及《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》,要求各级政府统筹考虑户籍关系、农村土地承包关系和对集体积累贡献等因素,开展农村集体经济组织成员身份确认工作。学术界也在不断探索,为国家层面立法和地方实践提供一些思路和依据。如学者程诗棋和房绍坤等专门探讨了特殊群体“外嫁女”的成员资格认定[3-4];刘灵辉等特别明确“农村大学生”的成员资格和权益[5];江晓华和刘高勇等从司法裁判及合法性来研究认定途径[1,6];马翠萍等和李博阳则从试点地区总结提炼经验[7-8];王月英、吴昭军和韩俊英等学者则以不同的视角来探索认定模式[2,9-10]。

为了不忘来时路,走好前行的路,本研究从学理和实践两个方面来剖析目前集体成员资格认定标准存在的差异与事实困境。具体而言,梳理了目前学界对集体经济组织成员资格认定的研究现状和学界争论的焦点,如对农村集体经济组织及成员资格认定的内涵研究、成员资格的主体和认定标准的探讨;同时,总结了目前地方和司法实践中的认定途径及其现实困境;此外,分析了未来研究的主流和方向,以及统一认定标准的途径。这对下一步学术的研究、农村集体经济组织法成员资格认定标准法律化至关重要。

二、集体经济组织成员资格的学理认定

学术界在农村集体经济组织成员资格的认定标准研究中产生的观点,百家争鸣,未能达成一致。研究探讨的内容,更多地体现在学术称谓的内涵、认定主体和认定标准三个方面。

(一)学术称谓辨析

1. “农民集体”与“农村集体经济组织”

在探讨农村集体经济组织成员资格的具体标准之前,需要先明确农村集体经济组织的定义内涵,且有必要区分“农村集体经济组织”和“农民集体”两个概念。2023 年《农村集体经济组织法(草案)》中给出了“农村集体经济组织”概念界定,是指以土地集体所有为基础,依法代表成员集体行使所有权,实行家庭承包经营为基础、统分结合双层经营体制的地区性经济组织①参见《中华人民共和国农村集体经济组织法(草案)》第二条。,学界也有过类似界定②管洪彦教授曾给出过农村集体经济组织的具体内涵:“已乡(镇)、村、组生产资料集体所有制为基础建立的合作经营、民主管理、服务成员的社区性合作经济组织”。感兴趣的读者可参见参考文献[13]。;而农民集体只是对一个特定人群的代称,并不存在一个叫农民集体的组织[11]。我国农村集体土地属于抽象的农民集体所有,所以原物权法、民法典以及2023 年的《农村集体经济组织法(草案)》中又规定农村集体经济组织作为特别法人,代表农民集体(实质是代表全体集体成员或说是本集体成员集体)行使所有权[12]。从历史的实际情况看来,目前农村各地的农村集体经济组织并非完全健全存在,重建农村集体经济组织也非一朝一夕即可,所以有些地区农村集体经济组织的职能由村民委员会或村民小组代理,由农村集体经济组织替代农民集体成为所有权行使主体[13],故此出现农民集体所有与农村集体经济组织所有并存现象[11]。也有学者指出,农民集体和农村集体经济组织的实质具有一致性[11,14],主要的区别是称谓的差异,而这差异区别的关键在于是否设置了独立的农村集体经济组织[14]。

2. “农村集体成员”与“农村集体经济组织成员”

在辨析农民集体与农村集体经济组织的基础上,需进一步明确其成员资格的含义和称谓。秦静云曾就发现并指出[15],相关法律、政策文件以及不同学者研究中,对“农村集体经济组织成员”、“集体成员”、“农村/农民集体成员”等称谓使用不一,随意互换概念。学界的表述主要是“农村集体经济组织成员”和“农村/农民集体成员”两种[16-29,30-35]。其实大多数学者提及时其本质内涵和研究对象均是指的同一群人,即农村集体经济组织成员,并常以此来区分村民[11]。

近年来政策制定者对农村集体和农村集体经济组织的认识也愈加透彻,在政策中愈加清晰地使用“农村集体经济组织”的概念,这一点也在不断推进的农村集体产权制度改革中得到体现,2016 年《中共中央 国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》中明确表明“做好农村集体经济组织成员身份确认的工作”;以及2019 年的中央一号文件中亦指出,要“指导农村集体经济组织在民主协商的基础上,做好成员身份确认”。

在农村集体产权制度改革和推进中,对农村集体经济组织的内涵和本质认识不断深化,政策表达中逐步规范使用了“农村集体经济组织成员”这一概念。所以笔者在本研究综述成员资格认定问题时也统一使用“农村集体经济组织成员资格”这一称谓③为不显冗余,无特殊说明,本研究中出现的“集体成员”即指“农村集体经济组织成员”。。此外,所谓“农村集体经济组织成员资格认定”,就是按照一定的标准进行身份甄别,明确哪些人员属于本集体经济组织成员,哪些人员不属于本集体经济组织成员的过程,包括资格的取得、资格的保留和资格的丧失。

(二)成员资格认定主体的争鸣

成员资格认定主体是制定成员资格标准、组织实施成员资格认定过程的组织,学术界对此有着不同的观点,归纳起来主要有村民委员会、农村集体经济组织成员集体、地方人民政府和地方法院等。

对于村民委员会作为认定主体,房绍坤等研究表明,农村地区实践中由村委会作为集体成员资格认定主体的情形最为普遍,但村民委员会或村民小组无权干涉,不能作为集体成员资格认定主体,且村民不等同于集体经济组织成员,所以不能通过村民表决的方式认定是否具有集体经济组织成员资格[4]。基于此,故有秦静云、许中缘、肖新嘉和唐浩等学者认为,集体成员资格认定因事关农村集体成员的权益,可以由农村集体经济组织成员集体来认定[15,17,21-22]。在乡村自治的原则下,成员集体还可通过民主表决,接纳新成员或给予其集体成员资格,但需符合国家或地方的法律法规。而以地方人民政府作为认定主体的观点,得到了程诗棋、王丽惠、赵贵龙和王月英等学者的认可[2-3,32,36]。王月英从土地制度历史的角度考虑,认为裁判是否具有集体经济组织成员资格标准的法律属于公法,需要行政机关去加以执行,可由地方人民政府先行处理,地方政府对村民小组生产生活比较了解,沟通方便,可减少抵触情绪[2-3]。不过学者王丽惠指出,行政认定干预要寻求平衡,防止强干预下造成资格认定冲突[32];赵贵龙则表明各级政府需坚持法治思维,努力实现行政行为的法治化[29]。此外,在各地实践中,地方法院或司法局也常为农村集体经济组织成员提供司法救济,目前学者江保国、房绍坤、刘高勇等、江晓华和鞠海亭等形成的主流观点也是认同司法介入,但不同于一般民事纠纷的特殊性,司法的介入应当充分把握好必要的限度[1,4,6,29,37]。鉴于成员资格的界定难以单独由一方完成,唐浩和张聪认为需要由村集体经济组织和国家共同来界定[38]。

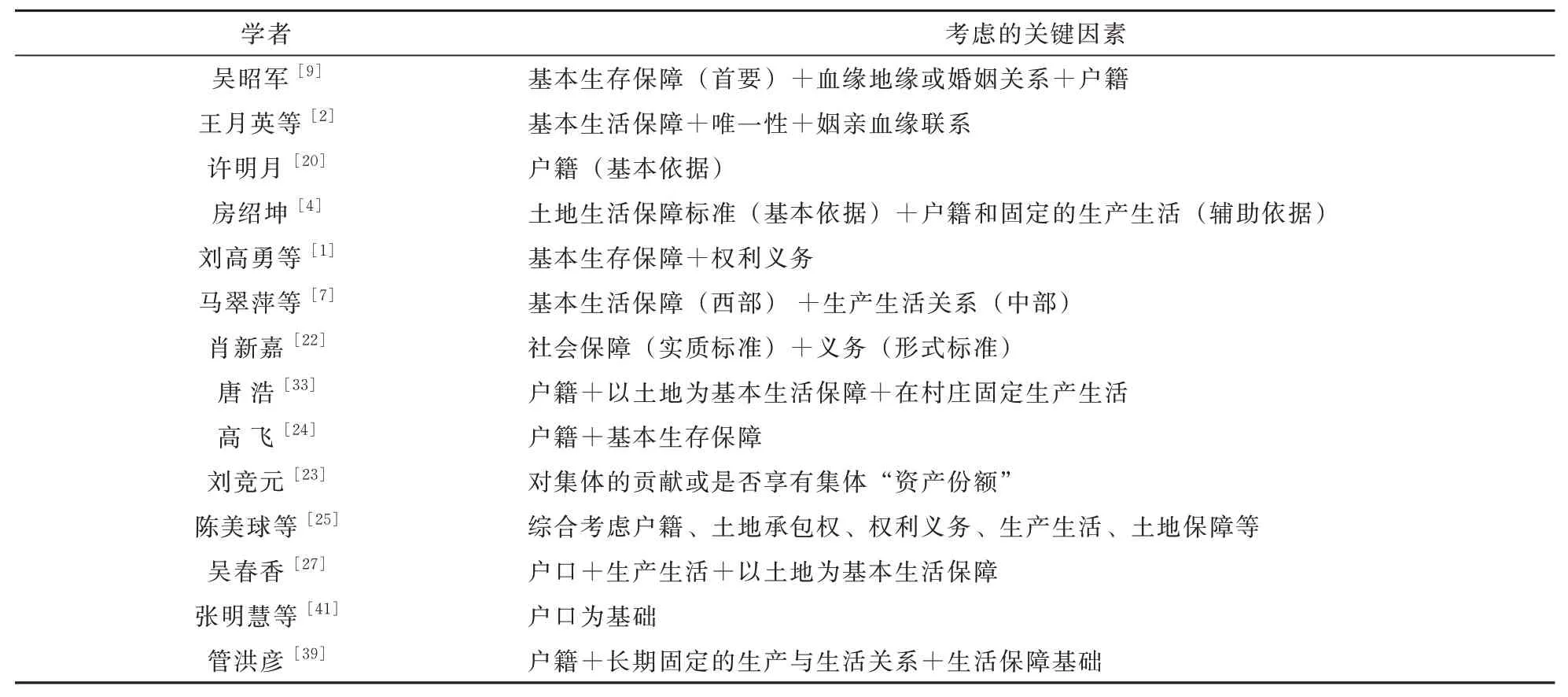

(三)成员资格认定标准的争鸣

认定标准是取得集体成员资格的条件,大量文献对此进行了论述,主要有“单一标准论”和“复合标准论”两种观点。在“单一标准”中,一般是唯“户籍”论;在“复合标准”中则包括“基本生活/生存保障”、“生产、生活”、“权利义务”、“承包地”、“对集体的贡献”和“资产份额”等。直接以“户籍”作为标准,执行起来很简单,但现阶段人口流动大,常住人口和户籍人口的脱钩,户籍认定制度不符合我国社会发展趋势,所以唯“户籍”论[20]也愈来愈少,更多的是支持“户籍+”的复合标准[22,39-40],地方性立法实践中也普遍应用。但是“户籍+”的复合标准由于需要考量因素较多,且没有具体量化的标准,所以难以统一而表现出明显的地区差异[7]。从表1 学界关于成员资格认定标准的争议中可以发现,除了户籍因素之外,“基本生活/生存保障”是学者探讨较多的因素,“基本生存保障”因素已成为大部分学者在讨论集体经济组织成员资格标准时不可缺少的方面,且将其作为实质或核心标准,这也是我国土地集体所有制制度优越性的体现[9,42]。吴昭君认为基本生存保障因素应为首要考量因素[9];许中缘等和马翠萍等,指出应以“是否以本集体经济组织土地为基本生存保障”作为本质因素[7,21];房绍坤等也着重提出,土地生活保障标准是农民和农村集体经济组织之间联系的最本质因素,应将此作为认定的基本依据[4]。同时,许多试点地区在成员资格认定中,也主要是用“基本生活/生存保障”因素来判定特殊群体是否还具有成员资格。

表1 学术界关于成员资格认定标准的争议

此外,还有许多其他判断依据或考虑因素。例如“生产、生活”,看是否形成固定生产生活关系[4,33]或是否在农村实际生活;又如“权利义务”因素,看是否履行了村民义务[7,25];及“拥有承包地”因素,看是否拥有土地承包权或承包地[25],河南、内蒙古、青海、江西、陕西等试点地区是典型代表[7]。也有学者从产权理论的角度来考虑,以是否享有集体“资产份额”作为成员资格得丧变更的正当性基础和判断依据[23]。

三、成员资格认定的地方和司法实践

长期以来,国家层面的立法缺失,相应的调控机制未以法律文本形式出现,为应对现实中成员资格问题引发的土地权益纠纷等问题,目前,地方政府和司法实践中已探索了对集体经济组织成员资格认定的途径,主要体现在集体决议、地方立法和司法实践三个方面。

(一)村民自治下的集体决议与现实困境

《宪法》规定①参见《中华人民共和国宪法》第一百一十一条第一款。我国农村实行村民自治原则,由村民依法办理自己的事情。大多数农村集体经济组织或村委会,能以章程或约定俗成村规民约的形成明确本村的成员资格认定标准,这些标准符合大多数成员意愿,并通过集体决议的途径来进行成员资格认定[26]。所以,集体决议成为主要的成员资格调控方式具有实际可行性,要充分发挥农村集体自治章程和村规民约的作用[27,41]。在农村集体经济组织成员资格认定的裁判文书中,有学者[24,39]研究发现,涉及村规民约的案件高达48%。

由农村集体成员通过集体决议来表决某个村民是否具有农村集体经济组织成员资格,看似是公平且合理的,但村民自治下制定的章程或村规民约合法性和公正性有限,并且其运作缺乏有效的监督和制约[1]。因事关农村集体成员的权益,部分村规民约在涉及集体成员资格认定时,脱离了“不得与宪法、法律、法规和国家的政策相抵触,不得有侵犯村民的人身权利、民主权利和合法财产权利的内容”的法律制约②参见《中华人民共和国村民委员会组织法》第27条第2 款。,所以集体决议变成了“多数人的暴政”[24]。而且,国家关于农村集体经济组织成员资格认定的立法标准长期缺失,即便《农村集体经济组织法》中规定统一标准,但并不具体,具体执行起来,依旧是多数人损害少数人尤其是损害特殊群体成员合法权益的情况时常发生,有损成员资格认定程序的合理性,严重影响成员资格认定结果的公正性[4]。此外,到底是由村集体经济组织代表会议还是村民(代表)会议民主决议,如大化瑶族自治县和盐城市大丰区,各地一直也未统一,但2023 年《农村集体经济组织法(草案)》中,则明确了是农村集体经济组织成员大会,将在一定程度上缓解认定主体中“成员集体”究竟所指哪个集体的争议。

(二)地方立法与现实困境

地方立法主要体现在地方性法规或地方规范性文件。在推进农村集体产权制度改革工作中,各地印发了农村集体经济组织成员身份确认标准的相关文件,指导地方农村集体经济组织成员资格认定。其中省级规范文件有《浙江省村经济合作社组织条例》③参见《浙江省村经济合作社组织条例》第十七条。《湖北省农村集体经济组织管理办法》④参见《湖北省农村集体经济组织管理办法》第十五条。《江苏省农村集体资产管理条例》⑤参见《江苏省农村集体资产管理条例》第十八条。《天津市村集体经济组织成员资格认定指导办法(试行)》⑥参见《天津市村集体经济组织成员资格认定指导办法(试行)》第六条。《重庆市农村集体经济组织成员身份确认指导意见(试行)》①参见《重庆市农村集体经济组织成员身份确认指导意见(试行)》(渝农发〔2018〕325 号)第三项。和《广东省农村集体经济组织管理规定》②参见《广东省农村集体经济组织管理规定》(2013年修订)第十五条。等;还有市县级地方指导意见专门指导农村集体经济组织成员身份确认的《成都市温江区关于进一步做好农村集体经济组织成员管理的指导意见(试行)》③参见《成都市温江区关于进一步做好农村集体经济组织成员管理的指导意见(试行)》(温农发[2021]14 号)第三条。《邕宁区农村集体经济组织成员身份确认指导意见(试行)》④参见《邕宁区农村集体经济组织成员身份确认指导意见(试行)》(邕府规〔2020〕1 号)第二条至第六条。《盐城市大丰区人民政府关于农村集体经济组织成员身份界定的指导意见》⑤参见《盐城市大丰区人民政府关于农村集体经济组织成员身份界定的指导意见》(大政规发〔2019〕1 号)第三项。和《铜陵市农村集体经济组织成员认定办法》⑥参见《铜陵市农村集体经济组织成员认定办法》(铜政办〔2012〕43 号)第三条、第九条和其后补充的《铜陵市人民政府办公室关于铜陵市农村集体经济组织成员资格认定有关问题的补充通知》(铜政办〔2013〕6 号)全文。等文件。

另有很多省在配合《农村土地承包法》的实施时制定了相关规定标准,以明晰规范认定农村集体经济组织成员资格。譬如青海、陕西、江西、安徽、新疆等省或自治区均有该种立法,其命名一般为“某某省(自治区)实施《中华人民共和国农村土地承包法》办法”[22,26]。对于地方立法而言,各级政府应该坚持法治思维[36],用法治方法处理问题提升政府公信力和治理能力,而且由地方政府先行处理集体成员资格认定的纠纷,也是较理想的制度选择[2]。但目前各地关于农村集体经济组织成员资格认定的各种规则和认定标准大相径庭。

例如,地方铜陵市以“户籍”作为集体经济组织成员资格认定依据。在铜政办〔2012〕43 号文件及其后补充的铜政办〔2013〕 6 号通知中,大部分情形都考虑了“户口”,但空挂户人员,不予认定其具有挂户地集体经济组织成员资格。靖西市则以“集体资产+生产、生活”作为集体经济组织成员资格认定的主要因素。《靖西市农村集体经济组织成员身份确认指导意见(试行)》(靖政办发〔2019〕51 号)明确指出:“以是否以本村集体经济组织资产为基本生存保障、是否与本村集体经济组织形成较为固定的生产生活关系为主要标准和条件;以是否依法登记为本村集体经济组织所在地常住户口为辅助考虑因素,兼顾是否有丧失原有农村集体经济组织成员资格的情形”。

湖北省以“户籍+年龄”作为集体经济组织成员资格认定标准:《湖北省农村集体经济组织管理办法》第十五条规定,“凡户籍在经济合作社或经济联合社范围内,年满16 周岁的农民,均为其户籍所在地农村集体经济组织的社员”[22]。广东省以“户籍+履行义务”作为集体经济组织成员资格的认定标准:《广东省农村集体经济组织管理规定》(2013 年修订)第十五条规定,“原人民公社、生产大队、生产队的成员,户口保留在农村集体经济组织所在地,履行法律法规和组织章程规定义务的,属于农村集体经济组织的成员”。陕西、安徽等省以“户籍+身份关系”作为集体经济组织成员资格认定标准:《安徽省实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》中的第二章第八条和《陕西省实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》中的第八条,在户籍的基础上考虑了多种身份关系,如血缘、婚姻、收养、依法移民或刑满释放。也有以“户籍+集体决议”作为集体经济组织成员资格的认定标准,如《陕西省实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉 办法》 中的第八条第(五) 款明确:“其他依法将户口迁入,经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上农户代表同意的”也可认定为本集体经济组织成员;《山东省实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》中第七条第三款和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》中也是此类表述。

(三)司法实践与现实困境

在各地的司法实践中也可见农村集体经济组织成员资格认定的标准。但是由于对农村集体经济组织成员资格的确认缺乏相应的法律依据和裁判标准,实践中存在不一致和不确定性,同类案件在不同法院出现了不同的司法判决结果[37]。为实现同案同判,处理好地方立法“满盘散沙”现状所带来的司法难题,最高人民法院以及部分省市高级人民法院出台了相关立法意见,以指导本地区的司法实践,为法官妥当处理成员资格纠纷提供相应的裁判标准[22],形成具有指导性作用的司法裁判规则[26]。如最高人民法院2016 年出台的《第八次全国法院民事商事审判工作会议(民事部分)纪要》(法〔2016〕399 号);地方指导意见有如天津市高级人民法院《关于农村集体经济组织成员资格确认问题的意见》(津高法民一字〔2007〕3 号)和重庆市高级人民法院《关于农村集体经济组织成员资格认定问题的会议纪要》(渝高法〔2009〕160 号)等。

对于司法实践而言,许多裁判结果对集体经济组织成员资格的认定,除了单一的“户籍”的标准外,各地法院还兼顾考虑了土地保障、生产生活、权利义务[28]以及是否拥有承包地等因素[7]。但各地法院在是否受理的立场上,对涉及农村集体经济组织成员资格纠纷的案件态度不一,部分法院不予受理、直接驳回起诉;其次,从各地的司法案例或法院指导意见中可以看到,各地关于成员资格确认的案例繁杂分散[26],五花八门,难以归纳出统一的成员资格确认标准,从而缺乏基本共识的尴尬困境,具体而言体现在以下三个方面:

第一,农村集体成员权益的纠纷对司法救济的需要与部分法院不愿受理之间的矛盾。农村集体成员权益纠纷需要司法救济,但矛盾在于最高人民法院曾明确表示拒绝受理①2002 年8 月19 日,最高人民法院立案庭对浙江省高级人民法院《关于徐志君等十一人诉龙泉市龙源镇第八村村委会土地征用补偿费分配纠纷一案的请示》所作的〔2002〕民立他字第4 号答复认为,“农村集体经济组织成员与农村集体经济组织因土地补偿费发生的争议,不属于平等民事主体之间的民事法律关系,不属于人民法院受理民事诉讼的范围”。,所以有部分法院如湖南湘潭县、市人民法院②参见湖南省湘潭县人民法院(2018)湘0321 民初97 号民事裁定书和湖南省湘潭市中级人民法院(2019)湘03民再55 号再审民事裁定书。以及四川隆昌、内江市人民法院③参见四川省隆昌市人民法院(2019)川1028 民初3564 号不予受理民事裁定书和四川省内江市中级人民法院(2019)川10 民终1116 号二审民事裁定书。等以此类纠纷不属于法院受理范围为由,不予受理、驳回起诉。江晓华对拒绝原因作了四点归纳:“成员资格认定属于村民自治的范围;不属于平等民事主体之间的权利义务纠纷;相关法律没有建立完善无法明确认定以及应当由当地政府或立法解决。”[6]曾经最高人民法院曾也指明:“农村集体经济组织成员资格问题事关广大农民的基本民事权利,其法律解释权在全国人大常委,不宜通过司法解释对此重大事项进行规定,建议全国人大常委做出立法解释或相关规定”[15,35]。

第二,各法院考虑因素的组合不一。如重庆市高级人民法院《关于农村集体经济组织成员资格认定问题的会议纪要》中是“生产生活+最低生活保障+户籍”因素的组合,但陕西省高级人民法院《关于审理农村集体经济组织收益分配纠纷案件讨论会纪要》中考虑“户籍+生产生活+权利义务关系”的要素组合。地方司法的裁判依据往往也是各地的地方规章和文件,如广州铁路运输中级法院依据《广东省农村集体经济组织管理规定》第十五条,确定农村集体经济组织成员身份的审查标准是“户口加义务”的原则,并在麦智涛案④参见广州铁路运输中级法院(2021)粤71 行终244号行政二审判决书。中考虑了“生活保障”因素,认为上诉人不属于必须依靠集体经济组织的土地产出取得生存、生活保障的情形,不具有农村集体经济组织成员资格;在外嫁女卢小娴案⑤参见广东省广州铁路运输第一法院(2016)粤7101 行初225 号行政判决书。中,广东省广州铁路运输第一法院主要参考“户籍”因素,尽管未出具是否履行义务证明,但户口仍在原村集体,依然具有集体经济组织成员资格,由此可见地方司法的裁判所考虑的因素组合也不尽相同。

第三,各法院参考要素主次关系差异明显、重要程度不同。例如安徽省《关于处理农村土地纠纷案件的指导意见》中,以依法取得农村集体经济组织所在地“户籍”为基本原则,兼顾在该农村集体经济组织中生产、生活及最低生活保障的情形;但津高法民一字〔2007〕3 号中以“基本生存保障”作为界定的核心标准,兼顾“户籍”和“生产、生活”[22];以及渝高法〔2009〕160 号中指出,“应当以是否形成较为固定的生产、生活,是否依赖于农村集体土地作为生活保障为基本条件,并结合是否具有依法登记的集体经济组织所在地常住户口,作为判断农村集体经济组织成员资格的一般原则”,即“固定的生产、生活”和“以土地作为生活保障”作为核心标准的基础之上,再综合考虑“户籍”因素。很显然,同样是“户籍”因素,却在这些司法文件中有主次差异,重要程度不一。

四、学术观点和地方实践的异同

尽管学界关于认定的标准未统一,认定途径中的集体决议、地方立法、司法指导和司法实践也面临做法不一的事实困境,但总体而言,学术界所探讨的认定原则和实质因素,均与地方改革和司法实践具有一致性。譬如法院和学者均不再将“户籍”作为判断是否具有农村集体经济组织资格的唯一标准,而将“以土地为基本生活保障”作为重要或核心考虑因素。同时,实践中的不同做法也不断刺激学界讨论产生更多的观点,更多的是学者对地方实践的总结归纳,提炼成员资格认定的最优路径。农村集体经济组织成员资格问题就是来源于在落实《土地承包法》、推进集体产权制度改革和户籍改革以及“三块地”改革试点做法。在主要考虑的因素逐渐明朗的背景下,2023 年新版的《农村集体经济组织法(草案)》适时而生,第十二条成员确认中,明确了确认成员资格时要统筹考虑“户籍、农村土地承包关系、生产生活情况、基本生活保障和贡献义务”等因素。

学界研究与地方立法以及司法实践不同之处,主要体现在三个方面。一是认定标准的模糊与清晰性方面。如在大部分试点实践的地方文件和政府规章中,通常会给出认定的一般标准和原则,同时会清晰地列举出具体标准;但学者文献研究中则多见归纳认定的主要考虑因素,很少有学者具体分析不同群体不同情况下成员资格的认定标准,笔者考虑或是特殊情况和特殊人员较多,学者们难于逐条例举之故,加之村民自治存在较大的自主权,且缺乏有效的监督和制约,在实际认定过程中更存在更多的“内部人”控制和“多数人的暴政”,其认定标准并不一定具有合理性和正当性。二是在农村集体经济组织成员身份确认中要遵循的基本原则理解和表述方面。地方文件①参见渝农发〔2018〕325 号、温农发〔2021〕14 号、大政办发〔2019〕49 号。中更多的是从认定规范途径如“依法依规、尊重民意、因地制宜、稳妥审慎、程序规范、尊重历史或维护稳定”来表述[1,15]。但学者秦静云和刘高勇等对基本原则的理解还包括从探讨实质或核心因素方面考虑,如“公平正义原则、基本生存保障、平等原则、权利义务互联原则等表述。三是研究范围方面。或因篇幅原因,学界对于农村集体经济成员资格认定问题方面的研究,更多的是关于资格取得标准的问题研究,只有江晓华[6]等少数学者关注了资格保留和资格丧失的情况。但在邕府规[2020]1 号和渝农发〔2018〕325 号等涉及成员资格认定的地方文件中,不仅是对资格取得的情形说明,对资格保留和资格丧失情况也进行了逐条列举。

五、结语

农村集体经济组织成员资格问题一直是个难题,虽学界和地方未能有效解决,但也达成一定的共识:《农村集体经济组织法(草案)》便是各方实践和研究共识的缩影。学界和地方逐步规范使用“农村集体经济组织成员”的这一概念来指代“集体成员”;同时,就成员资格认定主体而言,学者们呼吁法院司法介入提供司法救济;就成员资格认定标准而言,大多数学者们提出城乡一体化进程下仍以“户籍”作为成员身份确认的唯一或实质标准已不合时宜,同时“以土地为基本生存保障”作为重要考虑因素基本成为共识。这些研究将推动《农村集体经济组织法》的正式出台和完善。

未来研究的主流方式,应该依然是对地方立法和司法裁判等实践的总结分析,提炼经验,使得地方政府能结合区域实际情况做出具体的规定。并且学界对认定标准的研究更倾向于基于不同视角或理论来分析,提炼核心或实质因素如“基本生存保障”,为未来立法提供思路。同时坚持司法的介入,通过各地司法裁判和立法来为《农村集体经济组织法》和省级层面立法提供经验。户籍改革后,一旦实现户籍管理与社会福利脱钩,“户籍”因素将不再作为唯一甚至主要的判断标准依据,如宋志红教授所言,或将更看重在该村居住的事实和对集体的贡献[34]。所以除了“基本生存保障”标准,还有“居住事实”和“对集体的贡献”或“履行集体义务”这些因素的重点考虑应是未来研究的方向。

但基于学术界对成员资格认定缺乏理论依据,未来的研究应注意融合理论指导,统一认定的原则,为资格要素的形成奠定理论基础;同时要针对具体特殊群体如外嫁女、在校大学生和征地农转非人员,分别讨论研究如何认定其资格,确保其权益。此外,鉴于各地情况不一,完全统一的国家标准或不具有可行性。犹如2020 年农业农村部印发的《农村集体经济组织示范章程(试行)》中为取得本社成员身份的条件留白,国家层面《农村集体经济组织法》等立法也应是仅给出核心和综合考虑要素,为下位法和地方实践预留空间[9]。此外,要尽可能做到各省-市-县逐级制定具体的指导意见,最大限度地统一省内农村集体经济组织成员资格认定的标准。最后,对于其他特殊情况人员,还要充分发挥监督机制下的村集体决议。为农村集体经济组织成员资格的认定提供一个清晰的认定思路或衡量标准道阻且长,但行则将至,做则必成,诸君共勉。