定量表征河流砂颗粒的形状

——在西藏帕隆藏布的尝试

张艺秋,胡修棉,董小龙,赖文

1)南京大学地球科学与工程学院,南京,210023; 2)南京大学地理与海洋学院,南京,210023

内容提要:河流搬运体系中,颗粒的形状属性可以反映其来源、搬运、沉积的过程。长期以来沉积学界缺乏相对统一的定量的、多维的颗粒形状参数。本研究以西藏雅鲁藏布江支流帕隆藏布为例,运用图像分析、软件分析等计算机辅助技术,对8个天然河流砂样品中的2276个颗粒开展碎屑成分鉴定和形状参数量化等工作。重点评估了11个颗粒形状参数,通过因子分析等统计方法提取并定义了3个形状信号,包括圆形度因子、规则度因子和平滑度因子。这些参数可用于表征颗粒宏观形状上接近圆形的程度、中观尺度上轮廓规则的程度及轮廓平滑的程度。挖掘天然河流砂的重要形状特征后,进一步探索了这些形状参数与颗粒成分、粒度的关系。本研究成果为解释河流系统中颗粒的形状信号、理解颗粒自身微观属性和外部物理过程等提供重要借鉴。

在现代天然河流中,沉积物的搬运、沉积过程受到化学过程(如风化作用)和物理过程(机械破碎、水力分选等)的影响。碎屑物质的化学成分和物理结构在搬运过程中均发生不同程度的改变。因此,解译现代河流沉积物中携带的化学、物理信号,有利于理解颗粒的起源、搬运和沉积历史(Pettijohn,1975)。自20世纪初,在河流搬运中沉积物发生的矿物、化学组成和粒度变化方面,已有大量相对成熟的研究(Garzanti et al.,2021)。然而,颗粒形状这一物理属性,始终没有相对标准的参数或描述。此外,基于沉积颗粒的形状测量往往十分乏味、耗时、不精确(Resentini et al.,2018),依赖于人工的逐一判断,主观程度大,难以量化。这导致了沉积学界对于河流搬运中碎屑物质形状变化的认识极为匮乏,在机械破碎等物理过程对于沉积颗粒的影响程度上还存在争议(McBride and Picard,1987)。

近20年间,随着计算机算力及图像分析技术的快速发展(Tafesse et al.,2013),松散沉积颗粒的自动识别和轮廓提取成为可能。以此为基础,陆续有算法和软件对松散颗粒的形状展开量化研究,松散沉积颗粒的自动形状量化近年来取得较大突破。然而,对于砂岩薄片、河流全砂薄片等沉积学常见样品类型,在理想的自动轮廓分割算法出现前,人工颗粒轮廓提取仍然是目前最好的手段(Tunwal et al.,2020)。

对沉积颗粒在河流中形状信号的了解,有利于追溯碎屑物质在下游搬运中发生的形状变化,能反映河流搬运系统中物理过程的影响。颗粒形状分析还有助于沉积环境、类型的判别(Suzuki et al.,2015; Eamer et al.,2017)。

本研究以西藏帕隆藏布河流砂为研究对象,在为沉积学家开发的IPSAT工具包(Tunwal et al.,2020)帮助下,结合全砂薄片的碎屑鉴定,对天然河流系统中砂级石英、长石、岩屑颗粒(河流砂碎屑物质的三端元类型)进行半自动形状量化分析。从宏观、简单的几何形状参数,到描述轮廓细节、复杂的常规形状参数、数学形状参数,对沉积学颗粒形状研究迄今所关注的11个形状参数进行全面评估,并借助统计学手段提取了3个能较好反映颗粒不同形状信号的因子,通过形状参数的组合指标,更为合理地表征碎屑颗粒的形状属性。本研究旨在为沉积学领域寻找相对统一的颗粒形状量化方法,为更好地解释沉积颗粒的形状信号提供一种可能,并在推进沉积学颗粒形状量化研究的基础上,尝试探索不同形状信号与成分、粒度的关系,对颗粒微观属性、外部机械过程等可能在河流系统中影响砂级沉积物形状的因素进行探讨。

1 沉积学颗粒形状研究现状

尽管颗粒实际形状与薄片切割后获得的二维图像形状有差异,目前的颗粒形状研究多停留在二维图像分析水平(Chávez et al.,2020)。沉积学颗粒形状研究主要存在两个难点,首先是理论工作上没有统一的形状表征方法。从简单宏观的几何形状参数(如描述颗粒宽窄程度的长宽比),到更为复杂的常规形状参数(如关注颗粒轮廓细节的磨圆度、棱角度),以及借助现代数学手段表征颗粒形状的数学形状参数(如傅里叶描述子,范春年和傅德胜,2004),在长达一个世纪多的颗粒形状研究中,沉积学者们使用的颗粒形状表征方式各不相同。

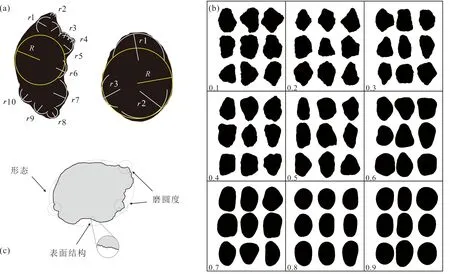

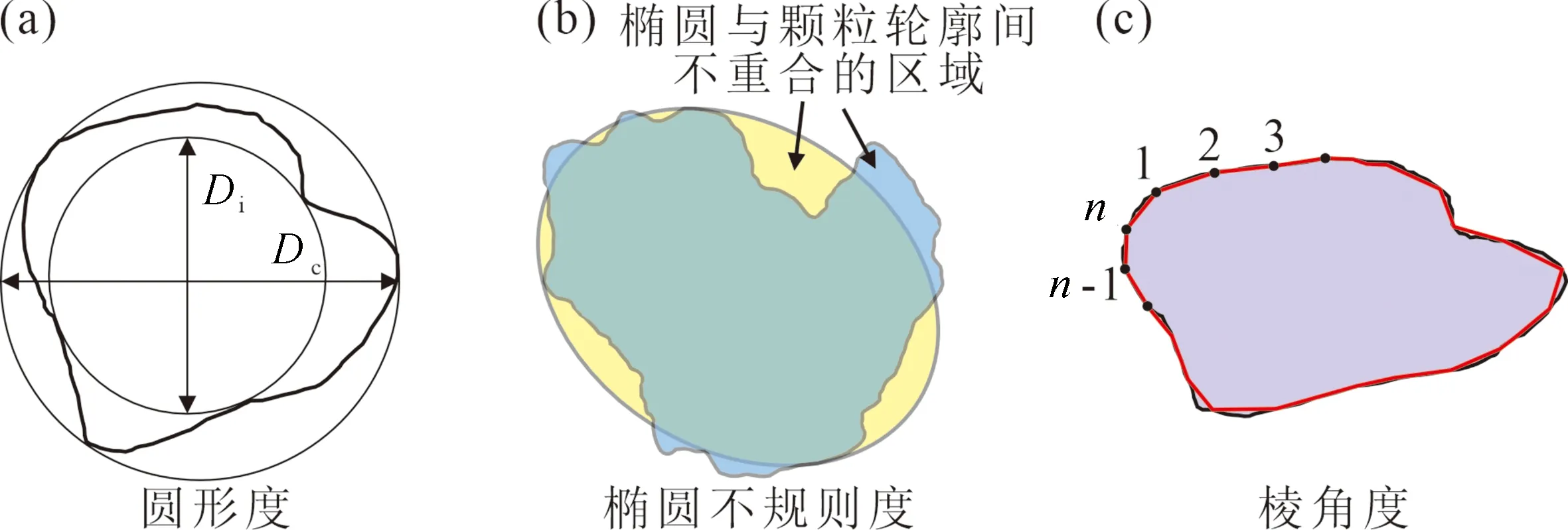

值得注意的是,颗粒的形状属性一直是一个复杂的概念。在沉积学领域,自磨圆度(Roundness)这一常规形状参数进入地质学视野后(Wentworth,1919),前人长期倾向于用它表征颗粒的形状属性,并且与粒度、分选一起,定量表征颗粒的结构特征(McLaren and Bowles,1985; Garzanti et al.,2015)。沉积学上的磨圆度通常采用以下定义,即沿颗粒轮廓所有内切圆的半径平均值与其最大内切圆半径的比值(图1a;Wadell,1932),指示碎屑颗粒原始棱角被磨圆的程度。该定义从理想的几何学视角出发,实际上并不具有操作可行性,因为研究者无法获取沿颗粒轮廓的所有内切圆。研究中,往往不直接计算颗粒的磨圆度,而是将其逐一与人为经验性划分磨圆度级别的标准颗粒模板(如Krumbein,1941,见图1b; Powers,1953)进行肉眼比对(如Gärtner et al.,2013)。显然,这一测量过程极为乏味、耗时,具有较大的主观不确定性,多被用于砾石级别沉积物的定性形状研究(Lindsey et al.,2007; Miao Xiaodong et al.,2010;李燕等,2014)。

图1 沉积学颗粒形状表征

20世纪70、80年代,现代数学的一系列成果为沉积学颗粒形状的量化研究带来曙光。分形维数(Kaye,1978)、傅里叶描述子(Ehrlich and Weinberg,1970)等数学形状参数被用来量化表征颗粒形状的不同属性。然而,尽管沉积学者致力于将其与本学科更为熟悉的磨圆度等常规形状参数之间建立数值关系(Resentini et al.,2018),数学形状参数在具有沉积学意义的颗粒形状解读上进展有限,在沉积学应用上并未成熟。

以上两种形状参数外,最早出现的简单几何形状参数仅限于描述颗粒的宏观形状,但仍能区分不同类型的沉积颗粒(Cox and Budhu,2008; Liang Peng and Yang Xiaoping,2023),还有研究利用颗粒的长宽比判别砾石的沉积微相(陶金雨等,2020;王兴等,2021)。

在寻找理想形状表征方式的过程中,沉积学界逐渐认识到颗粒形状应从不同角度考虑,如Barrett(1980)将颗粒形状分为3个相互独立、互不影响的等级(图1c),分别为颗粒的形态(宏观形状,如圆形或方形)、磨圆度(中观形状)和表面结构(微观形状上的粗糙程度)。相比于单一参数,一个以上的形状参数往往能更好地描述颗粒形状(Blott and Pye,2008)。

沉积学颗粒形状研究的另一个难点则是方法学工作上的困难。理想的颗粒形状量化研究是自动化进行,这就离不开颗粒的自动识别和轮廓提取。然而,相比于地质工程(Liu Chun et al.,2011)、生物科学(Schneider et al.,2012)等领域,沉积学对颗粒形状的轮廓细节要求较高。尽管针对松散颗粒图像分析和形状分析的计算机技术得到了全新发展(Suzuki et al.,2015; Eamer et al.,2017),沉积学研究广泛使用的砂岩、河流全砂等薄片中,基质、树胶背景与颗粒界线往往不明显,现有计算机手段难以准确识别其中的沉积颗粒,更无法准确提取颗粒轮廓。现有的沉积学颗粒形状量化研究(如Zoleikhaei et al.,2016,2022)仍需要借助ImageJ、JMicroVision等图像分析软件,在人工辅助下进行。

在可用的形状分析工具方面,地球科学领域内陆续有针对颗粒不同形状参数的算法出现,如Heilbronner and Barrett(2013)的工作,能对颗粒长宽比、凸度、棱角度等常见的形状参数进行自动计算。但直到IPSAT工具包(Tunwal et al.,2020; Pantopoulos et al.,2022)的出现,沉积学领域才出现了能对学科内现有形状参数全面进行计算的结构分析方法。

2 样品与方法

本研究考虑颗粒的成分、形状、粒度因素,为确保选择颗粒的随机性,先按照Gazzi-Dickinson方法(Ingersoll et al.,1984)挑选颗粒并依次进行成分鉴定,再对其中石英、长石、岩屑的颗粒进行形状、粒度的结构分析。排除重矿物等其他碎屑颗粒以及位于视域边缘的不完整颗粒后,每个样品中获得具有统计学意义的200颗以上完整颗粒用于结构分析。

由于现阶段可用的自动颗粒轮廓分割算法仍无法满足沉积学颗粒形状分析的要求,为了全面检验现有的沉积学形状参数并提取形状信号,本研究进行形状分析的颗粒,全部由人工手描提取准确度更高的颗粒轮廓。手描过程均借助Apple pencil,通过苹果公司所发布电子产品iPad的Sketch作图软件完成,一共获取帕隆藏布河流砂2276个颗粒的手描轮廓。

2.1 样品信息及成分鉴定

西藏帕隆藏布全长266 km,是雅鲁藏布江五大支流中最下游、水量最大的一条支流(图2a)。帕隆藏布流经帕隆大峡谷的主河道,呈东南—西北走向(图2b)。帕隆藏布的海拔分布在4000~1500 m。

图2 研究区域概况:(a)雅鲁藏布江地质图及帕隆藏布相对位置,修改自Liang Wendong等(2022);(b)帕隆藏布流域及样品分布图

在地层与水系分布方面,帕隆藏布上游主要流经古生代地层和冈底斯岩基(图2a),自源头流出后,在下游大约120 km和175 km处分别汇入松宗河和彼得藏布(图2b),这一区段的两条支流与帕隆藏布流经的地层区域基本相同。随后进入帕隆大峡谷,并在流经大峡谷大约50 km,与西北方向而来的易贡藏布交汇,大峡谷范围内帕隆藏布以及支流易贡藏布的物质供给发生变化,加入念青唐古拉岩群的沉积物。在大峡谷的后半部分,最后一条支流——拉月曲自西南方向汇入,此后帕隆藏布主要流经念青唐古拉岩群和南迦巴瓦岩群,相较于进入大峡谷前的上游,帕隆藏布的物质输入发生较大转变。

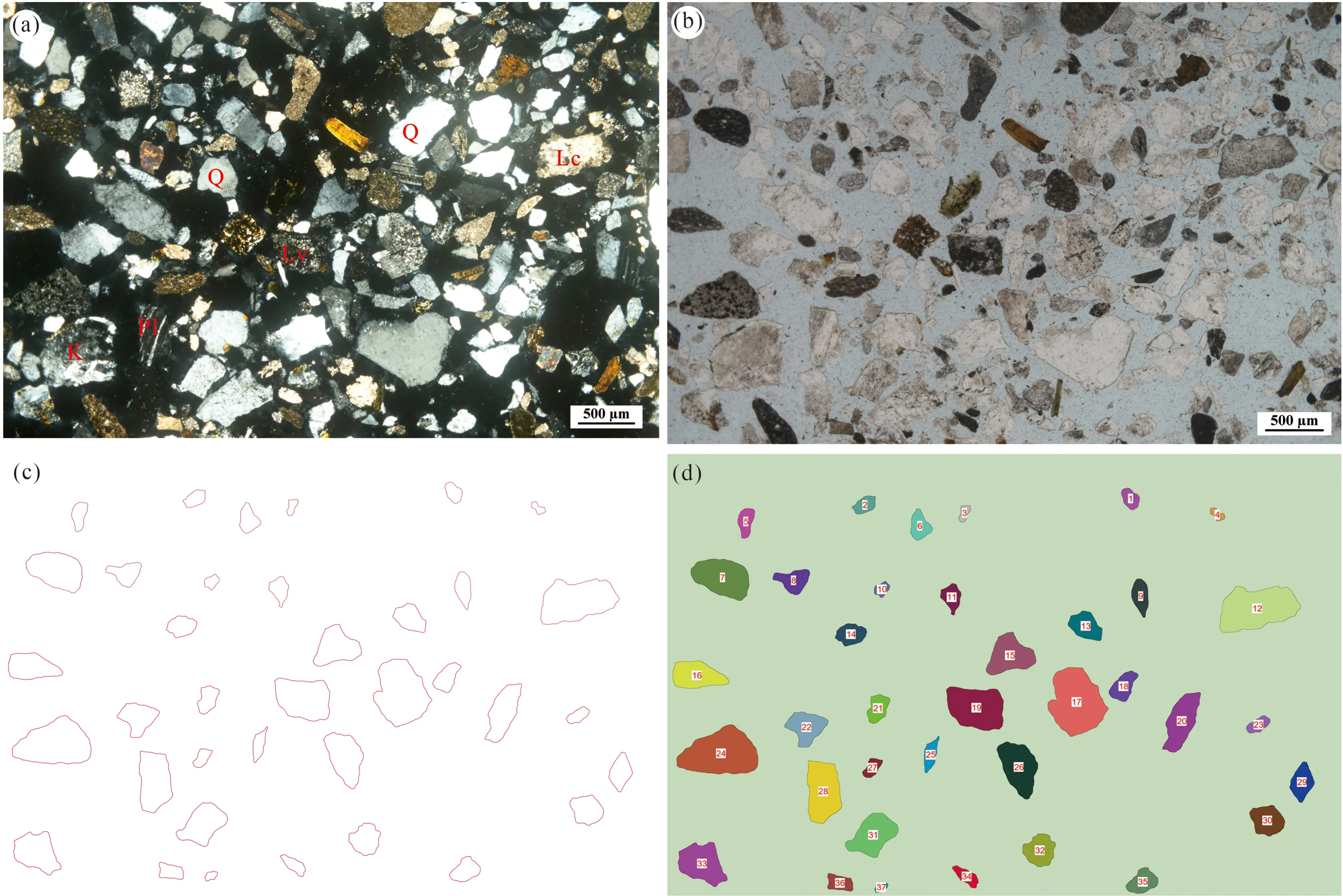

本研究使用的8个河流砂样品(表1,图2b),分别于2019年和2021年采集于西藏帕隆藏布边滩(心滩)位置。在实验室使用筛网对样品进行干筛,取得粒径在63~2000 μm的砂样后,将颗粒随机均匀洒落在载玻片上固定,注入树胶,切割研磨并制作河流全砂的标准光学薄片。样品在偏光显微镜下进行碎屑成分鉴定(图3a)。选取合适的栅格间距,使每个碎屑颗粒尽量只落在一个栅格交界点上,尽可能减少重复计数(董小龙等,2022)。对每个视域栅格交界点上粒径大于63 μm的颗粒进行成分鉴定和计数,直到完成400颗以上碎屑的鉴定。本研究共对帕隆藏布水系的8个河流砂3526个颗粒逐一进行鉴定与标注。

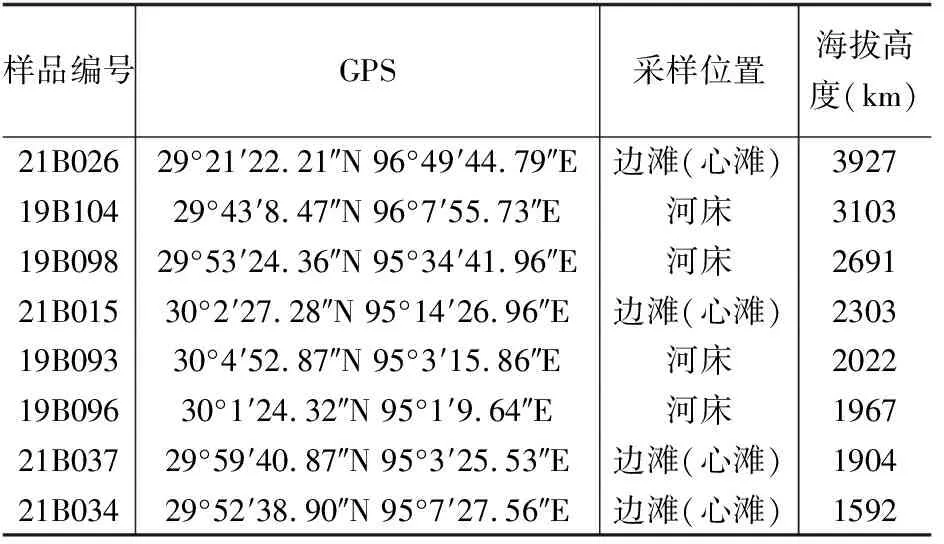

表1 本研究使用的帕隆藏布河流砂样品

图3 帕隆藏布河流砂形状量化实验:(a)碎屑成分鉴定中的正交偏光显微图像;(b)用于手描实验的单偏光显微图像;(c)手描实验提取的颗粒轮廓,图中展示的仅为部分长石、岩屑;(d) 经过IPSAT软件处理后计算结构参数的颗粒图像

2.2 结构分析

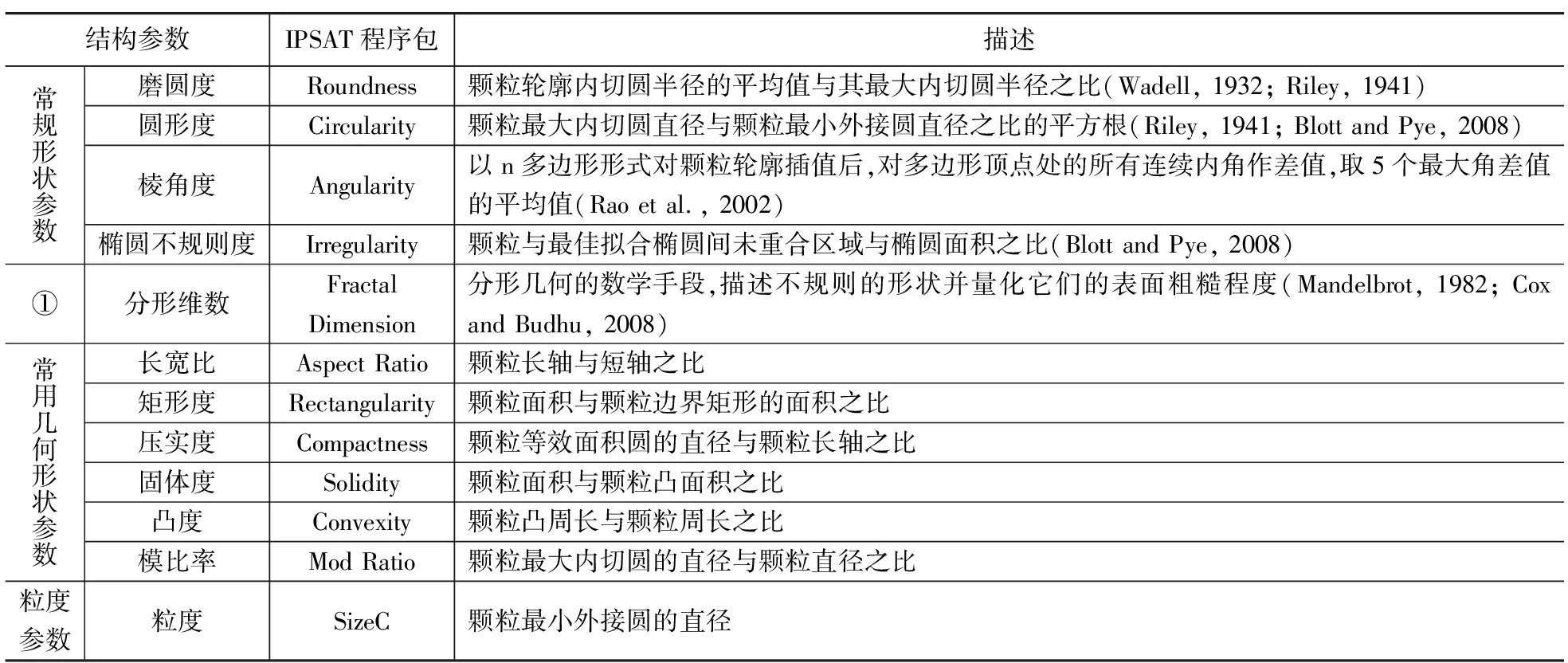

本研究的结构分析共包括1个粒度参数和11个颗粒形状参数,其中形状参数包括4个常规形状参数——磨圆度、圆形度、棱角度和椭圆不规则度,1个数学形状参数——分形维数、6个常用几何形状参数——长宽比、矩形度、压实度、固体度、凸度、模比率(表2)。

表2 本研究对颗粒轮廓计算的结构参数

针对碎屑成分鉴定的视域,通过Nikon NIS Elements图像分析软件(Nikon Instruments Inc.开发的通用软件平台,可进行图像采集、分析、可视化和数据共享),采用4036 × 2048的屏幕分辨率获取单偏光显微图像(图3b)和正交偏光显微图像(后者用于肉眼校正),手描获取其中石英、长石、岩屑的碎屑颗粒轮廓(图3c)。

结构分析使用IPSAT工具包完成(下载网址https://github.com/tunwalm/IPSAT),在Wolfram Mathematica 12.3软件中运行(Trott,2013;该款多功能现代科学计算软件由Wolfram 公司开发,可应用于Windows,Mac Os和Linux等操作系统)。将帕隆藏布河流砂颗粒的手描轮廓导入后,程序会对每个碎屑颗粒的12个结构参数逐一进行计算(图3d,粒度参数的计算需要输入显微图像比例尺)。

2.3 手描误差检验

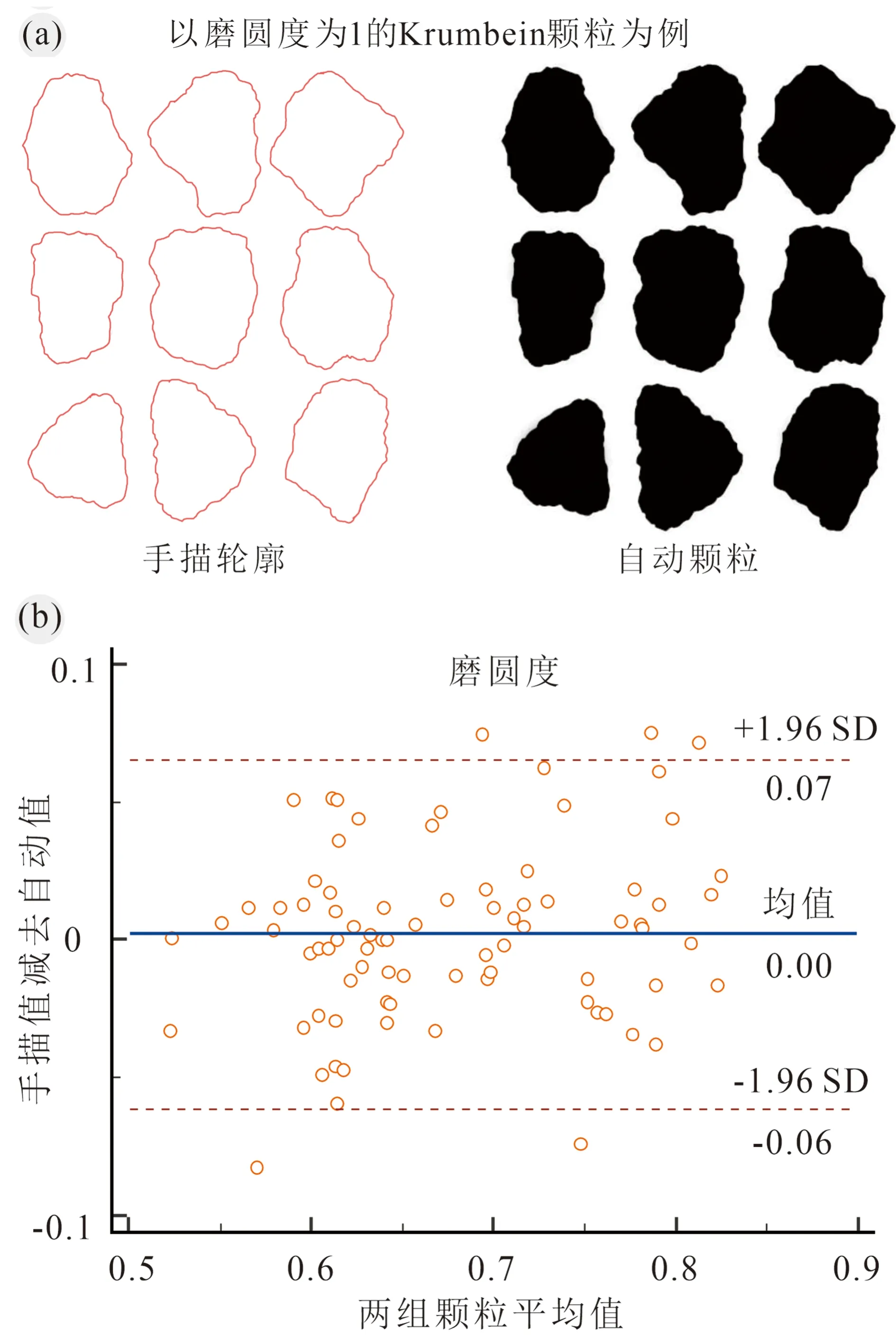

由于沉积学形状分析对颗粒轮廓提取的要求较高,还额外检验了本研究范围内手描获取与计算机自动提取的颗粒轮廓之间的人工误差,以作为量化研究和比较分析的前提。本研究对Krumbein标准颗粒模板的81个颗粒进行手描和自动轮廓提取(图4a)。后者可由IPSAT工具包的“GrainBoundary”功能完成。将两组方法获得的颗粒轮廓导入IPSAT进行形状分析。

图4 手描误差检验:(a) Krumbein颗粒的手描轮廓和IPSAT软件自动提取的颗粒,图中颗粒磨圆度为1; (b) 对磨圆度这一形状参数的Bland-Altman检验结果

误差检验使用Bland-Altman法(Bland and Altman,1986),在MedCalc软件(MedCalc Software Ltd开发的用于生物医学研究的统计软件包)中完成。统计学中常使用该方法来比较两个计量资料之间的一致性,当这两组数据具有较好的一致性水平时,可以认为两种测量方法在统计学误差内不具有差异。

2.4 统计学处理与分析

除手描误差检验在MedCalc软件中完成外,本研究的数据处理和分析均在IBM SPSS Statistics 22.0软件中进行(表3)。为确定后续分析的统计学方法,首先对帕隆藏布河流砂颗粒的结构参数数据进行正态性检验。基于正态分布结果,对帕隆藏布河流砂颗粒的12个结构参数计算两两参数间的相关系数。

表3 本研究采取的统计方法

主成分分析能将数据中最重要的特征提取出来,并在最大程度保留原始数据的前提下,对多维数据降维。因此,使用主成分分析对帕隆藏布样品颗粒的11个形状参数进行处理。由于主成分不具有实际解释意义,在此基础上进行因子分析,得到能够反映形状信号的公因子变量(以下称形状因子,实则为11个形状参数的线性组合)。为避免偶然误差,增强对帕隆藏布河流砂形状信号解译的可靠性,将样品随机分为两组,再次进行主成分分析和因子分析。

随后,对帕隆藏布河流砂的每个颗粒,使用SPSS计算其在不同形状因子上的得分(过程中11个形状参数均完成原始数据的标准化处理)。因子得分反映颗粒在不同形状因子上的表现,得分越高,表现越显著。随后将其与成分以及粒度作误差条形图,以结合碎屑成分、粒度区间对颗粒的各个形状信号进行分析。

3 数据结果

3.1 帕隆藏布河流砂基本信息

帕隆藏布干流8个河流砂3526个颗粒鉴定结果表明,石英颗粒1537个(单晶石英1536、多晶石英1),长石颗粒783个(斜长石259、钾长石524)。岩屑颗粒共881个,其中沉积岩岩屑532个(碳酸盐岩屑和泥页岩岩屑为主),火山岩岩屑263个(酸性火山岩岩屑为主),变质岩岩屑86个(片麻岩等含定向构造的动力变质岩岩屑为主)。黑云母、角闪石、辉石、不透明重矿物等其他碎屑颗粒共计324个。

本研究选用的粒度参数定义为颗粒最小外接圆的直径(D),并根据Ф=-log2(D/mm)进行换算。在用于形状量化研究的2276个石英、长石、岩屑颗粒中,粒度Ф <0的颗粒共19颗(占1.5%,> 1 mm,极粗砂);粒度0 <Ф <1的颗粒共307颗(占12.8%,0.5~1 mm,粗砂),粒度1 <Ф <2的颗粒共998颗(占43.8%,0.25~0.5 mm,中砂),粒度2 <Ф <3的颗粒共774颗(占34.0%,0.125~0.25 mm,细砂),粒度Ф >3颗粒178个(占7.8%,< 0.125 mm,极细砂)。

3.2 手描误差和相关性检验

图4b中展示的是对两组轮廓的磨圆度参数进行Bland-Altman检验的结果。可以看到,数据点几乎都落在±1.96个标准差统计范围内,且两组数据差值为0,可以认为本研究手描提取的颗粒与自动提取的颗粒在磨圆度数值上无统计意义上的差异。对于Krumbein标准模板的81个人工颗粒,手描和自动提取的颗粒轮廓在11个形状参数之间均表现出较好的一致性(95%的置信区间内),并不会因为人为误差而产生较大影响。

对帕隆藏布河流砂12个结构参数的正态检验结果表明,各样本的结构参数基本都偏离了正态分布(71∶96),但8个样本的磨圆度均表现为正态分布。采用适用于非正态分布的Spearman相关系数进行结构参数间相关性的计算(图5)。结果表明,粒度与11个形状参数的相关性都很差(-0.2~0.3)。常规形状参数—圆形度、几何形状参数—长宽比、压实度、模比率两两之间的相关性极好(> 0.9),其余形状参数之间的相关性中等或较差。

图5 帕隆藏布河流砂各结构参数之间的相关系数图

3.3 形状参数的主成分分析和因子分析

帕隆藏布样品随机分为两组的主成分分析和因子分析结果,与全体颗粒的分析结果一致。主成分分析中,用SPSS软件按照特征值大于1的标准对参数进行提取(特征值表示主成分对原始数据的贡献程度,大于1时可以认为该主成分对原始数据的解释程度好于单一变量,具有解释意义)。共提取出3个主成分,累计贡献率为80%(特征值分别为4.02、2.45、2.31)。提取出来的3个主成分对原始形状信息的保留程度达到80%,处理效果较好。在此基础上进行因子分析,得到3个形状因子(表达式1~3),正负号表明各形状因子与对应形状参数的相关性。

形状因子1 =-0.53·磨圆度 + 0.94·圆形度-0.06·棱角度-0.13·椭圆不规则度-0.09·分形维数-0.95·长宽比 + 0.20·矩形度 + 0.96·压实度 + 0.35·固体度 + 0.00·凸度 + 0.93·模比率

(1)

形状因子2 =0.12·磨圆度 + 0.28·圆形度-0.03·棱角度-0.93·椭圆不规则度-0.25·分形维数-0.08·长宽比 + 0.86·矩形度 + 0.22·压实度+ 0.73·固体度 + 0.19·凸度 + 0.28·模比率

(2)

形状因子3 =0.51·磨圆度 + 0.10·圆形度-0.88·棱角度-0.11·椭圆不规则度-0.82·分形维数 + 0.00·长宽比 + 0.19·矩形度 + 0.02·压实度 + 0.38·固体度 + 0.64·凸度 + 0.10·模比率

(3)

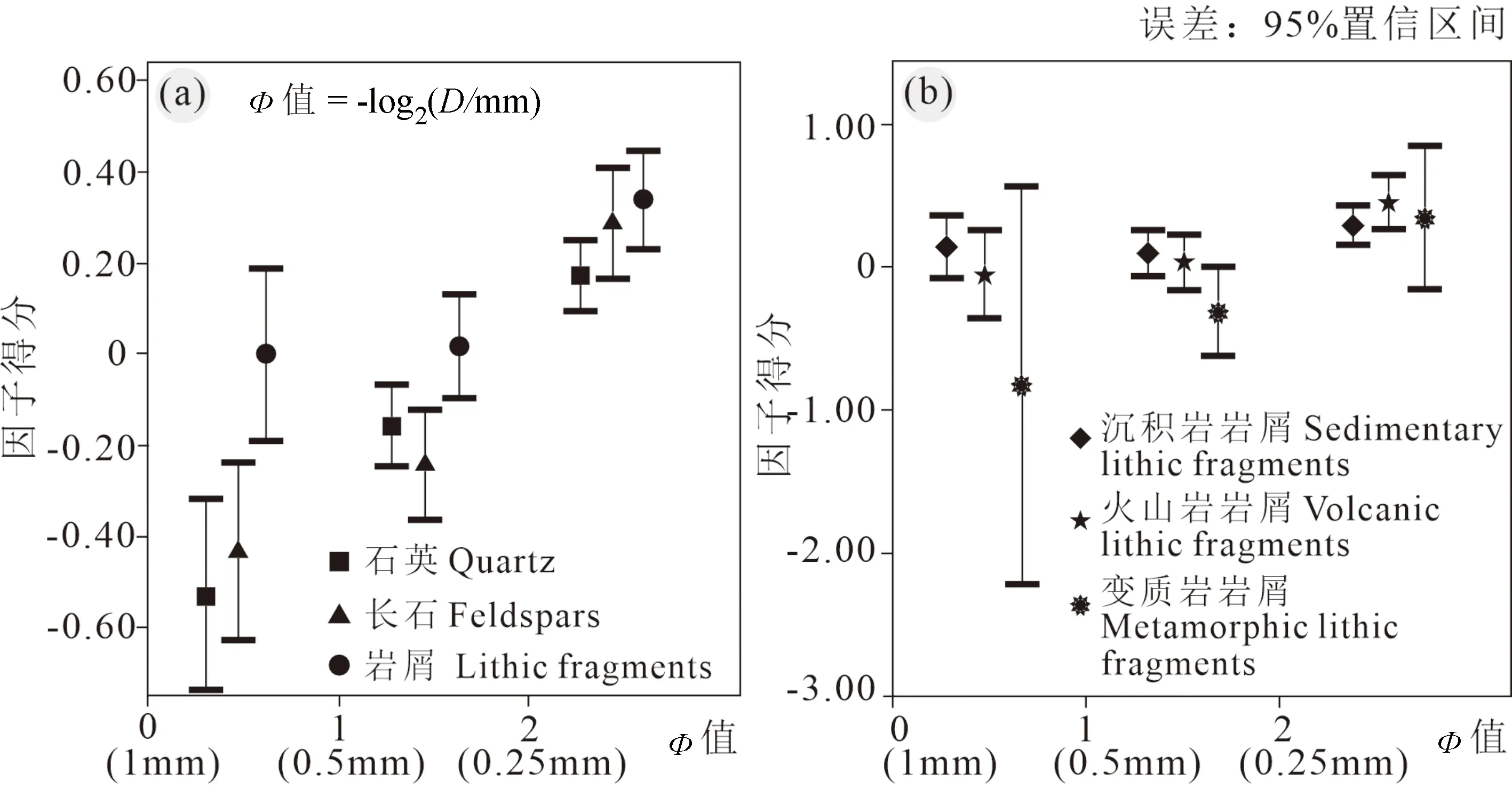

可知,形状因子1主要由圆形度(+0.94)、长宽比(-0.95)、压实度(+0.96)、模比率(+0.93)这4个两两间相关性很高(> 0.9)的形状参数来表征,形状因子2主要由椭圆不规则度(-0.93)、矩形度(+0.86)这两个形状参数表征,形状因子3主要由棱角度(-0.88)、分形维数(-0.82)这两个形状参数表征。形状因子1、2、3分别贡献了37%、22%和21%的原始形状信息(累计80%)。

3.4 帕隆藏布颗粒各形状因子表现

根据形状因子的表达式1~3,计算帕隆藏布河流砂颗粒在各形状因子上的得分后,与成分、粒度作条形误差图。由于岩屑的成分相比于石英、长石更复杂,因此,将其划分为沉积岩岩屑、火山岩岩屑和变质岩岩屑后再次进行观察。三类岩屑基本表现出与岩屑总体基本一致的规律。

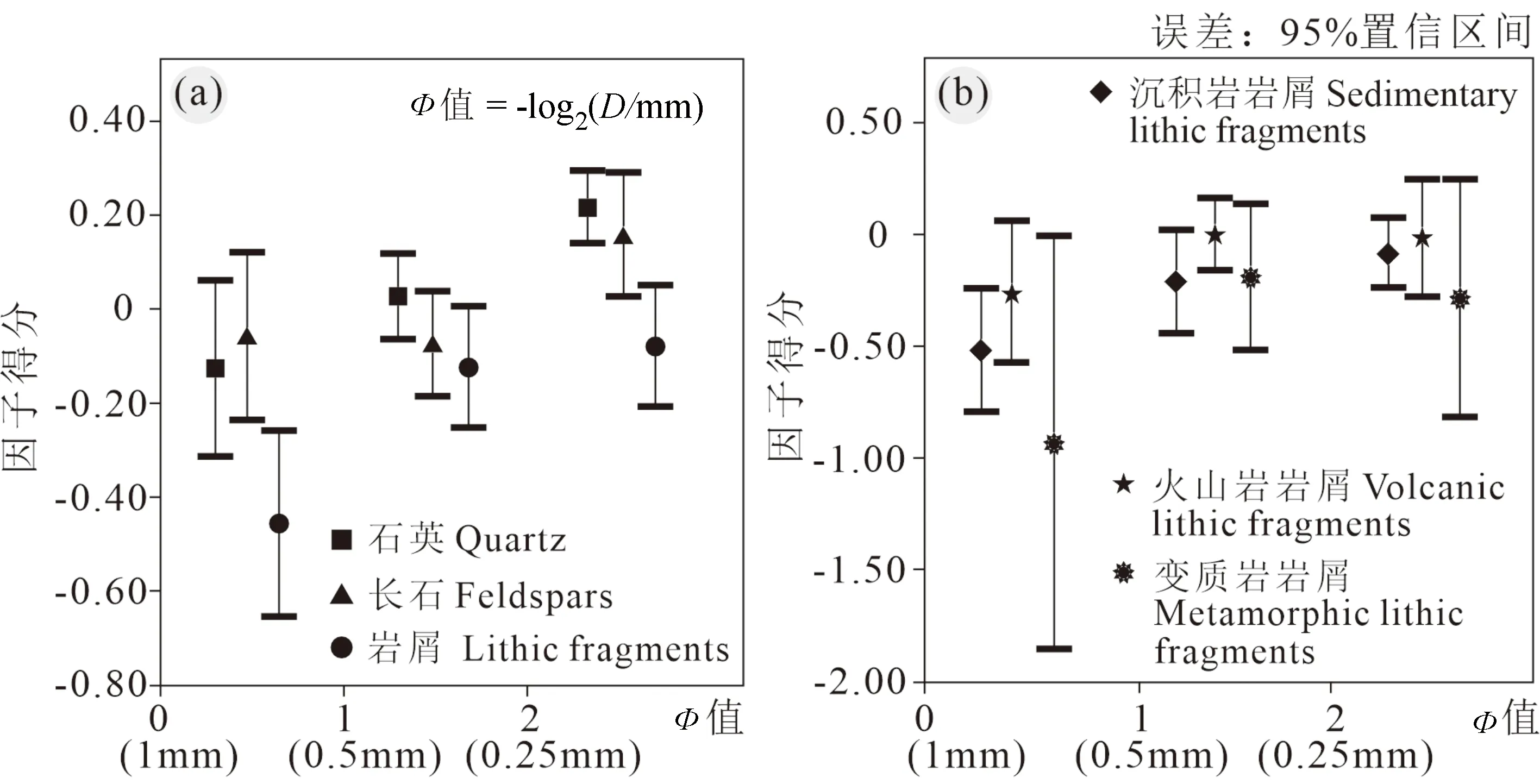

由图6a可知,尽管石英、长石、岩屑的表现略有差异,整体上具有越细的颗粒在形状因子1上表现更好的规律;在各个粒度区间内,均有岩屑明显差于石英、长石的趋势。三类岩屑中,沉积岩岩屑、火山岩岩屑的形状因子1表现好于变质岩岩屑(图6b)。

图6 帕隆藏布颗粒在不同粒度区间的形状因子1得分:(a)河流砂碎屑物质三端元的表现;(b) 三类岩屑的表现。注:Ф >3,即粒度< 0.125 mm的极细砂以及Ф <0,即粒度> 1 mm的极粗砂数量较少,未单独分组,下同

从形状因子2的表现来看,石英、长石、岩屑表现出各不相同的趋势(图7a);在各个粒度区间内,显著表现出岩屑>长石>石英。三类岩屑的表现上,沉积岩岩屑>火山岩岩屑>变质岩岩屑(图7b)。

图7 帕隆藏布颗粒在不同粒度区间的形状因子2得分:(a) 河流砂碎屑物质三端元的表现;(b) 三类岩屑的表现

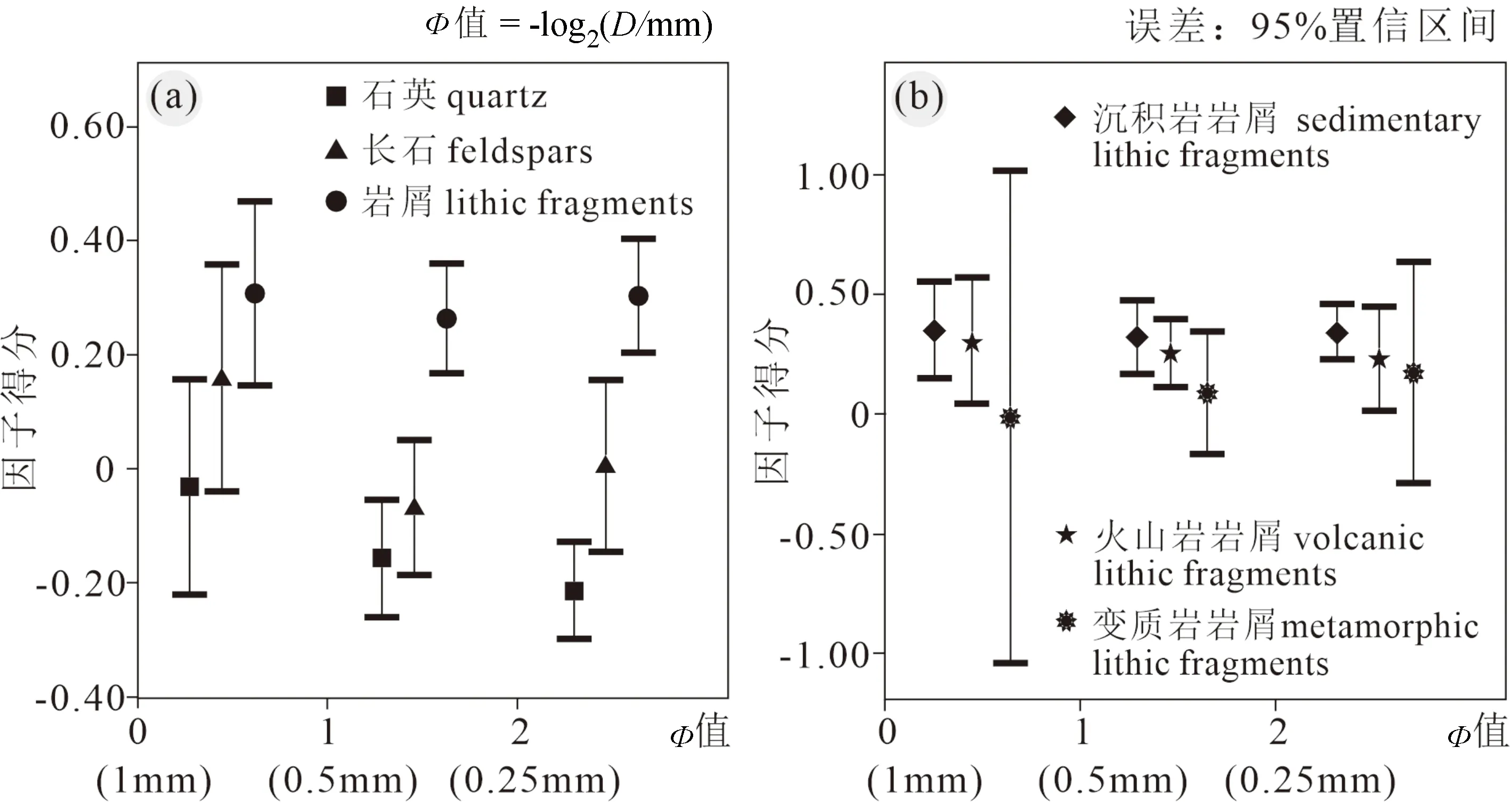

由图8a可知,从形状因子3的表现来看,石英、长石表现出类似的趋势:在粗砂—中砂—细砂的粒度细化中,形状因子3表现越来越好;岩屑颗粒则略有差异。在各个粒度区间内,岩屑的形状因子3得分普遍高于石英和长石,且这一差异在中粗砂范围内更显著。

图8 帕隆藏布颗粒在不同粒度区间的形状因子3得分:(a)河流砂碎屑物质三端元的表现;(b)三类岩屑的表现

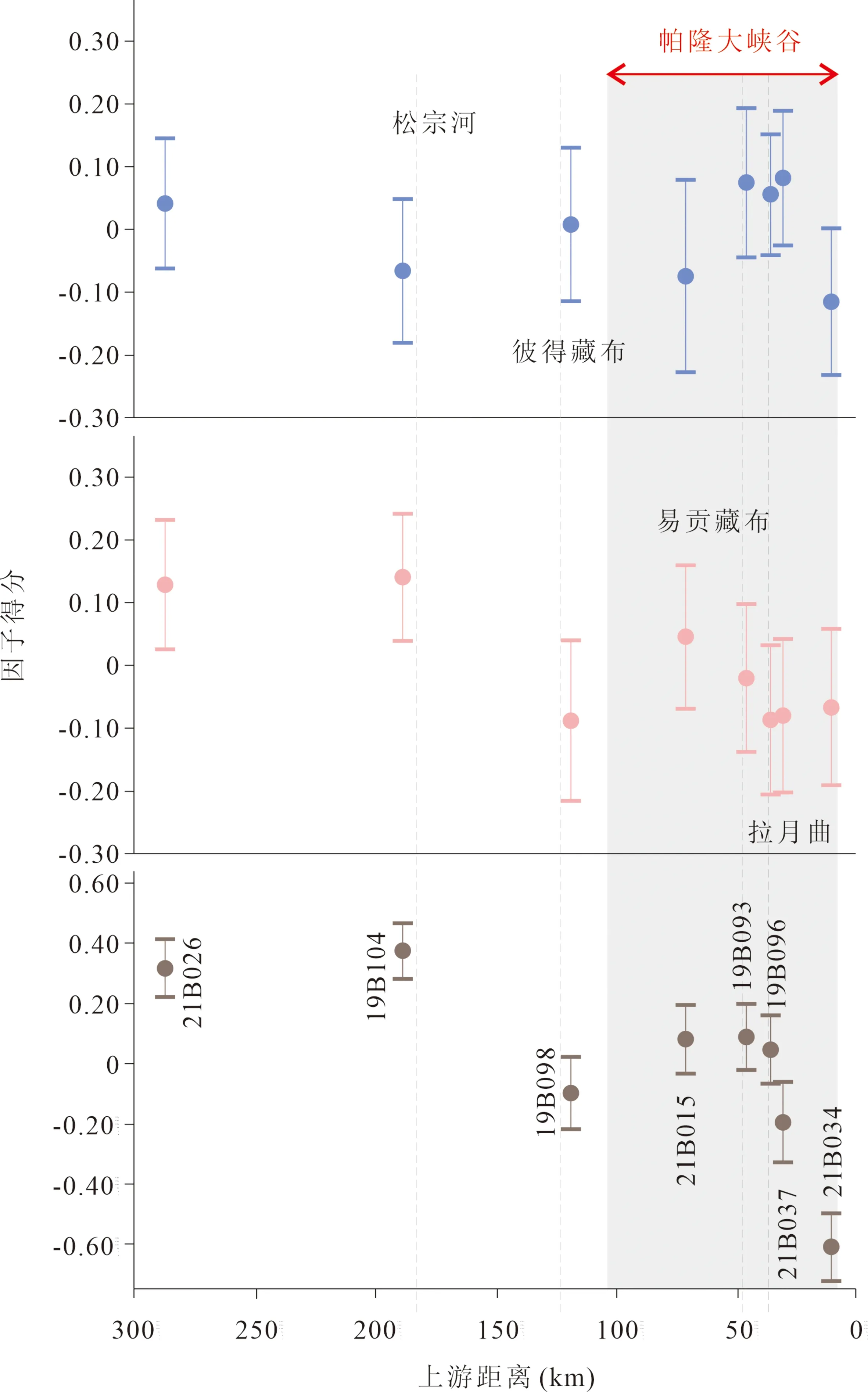

图9 沿帕隆藏布下游的河流砂形状变化

3.5 帕隆藏布沿程的形状变化

尽管未能揭示潜在的地质意义,本研究给出帕隆藏布颗粒沿下游的形状变化,以供参考:3个形状因子的得分整体上表现出向下游下降的趋势。

最开始大约130 km的样品,沉积颗粒的形状因子2、3并未发生显著变化,形状因子1的表现则变差。在地层物质供给与帕隆藏布相似的松宗河、彼得藏布汇入后,形状因子2、3表现显著变差,形状因子1反而转好。进入帕隆大峡谷区域后,形状因子2、3得分表现出类似的上升趋势,形状因子1则下降。物质输入有较大变化、规模与帕隆藏布干流具有可比性的易贡藏布汇入后,形状因子1、2的得分分别上升和下降,形状因子3则几乎未变。规模较小的拉月曲的汇入给形状因子1、3带来的影响较小,形状因子2略有下降。直至帕隆藏布与雅鲁藏布江交汇前,不再有支流输入,在不到50 km的距离内,形状因子1、3沿下游表现变差,形状因子2则几乎未变。这与同样无支流输入的最上游130 km搬运不同,当时形状因子3并未发生显著变化。

4 讨论

4.1 帕隆藏布河流砂中的形状信号

帕隆藏布河流砂中解译出的3个形状因子,能在80%的程度上对颗粒形状进行描述,结合表达式1~3以及表2中各形状参数的定义,它们各自反映出不同的形状信号。尽管受限于手描颗粒轮廓时的肉眼精度和图像分辨率,本研究未能揭示河流砂形状信号中表面结构粗糙度的微观形状部分(Barrett,1980),但在颗粒的形态、轮廓方面有较好的表现。形状因子1所包含的颗粒形状信息最多(37%),反映了颗粒形状的宏观特征,在此基础上,形状因子2、3各自贡献了五分之一左右的形状信息,对颗粒轮廓的不同特征加以描述。

具体来看,形状因子1与圆形度、压实度、模比率成正比,与长宽比成反比。即与颗粒整体接近圆形的程度呈正相关(图10a),与颗粒长宽轴比值呈负相关。显然,颗粒在形状因子1上越显著,颗粒越接近圆形,长宽比越小。该因子能在宏观形状上描述颗粒的几何属性,对其基础形态进行表征,可将其定义为“圆形度因子”。

图10 帕隆藏布河流砂重要形状特征的表征参数(修改自Tunwal et al.,2020)

形状因子2与矩形度成正比,与椭圆不规则度成反比。而矩形度反映颗粒接近外接矩形的程度,椭圆不规则度反映颗粒形状偏离于最佳拟合椭圆的程度(图10b)。因此,直观来说,形状因子2得分越大时,将颗粒轮廓放大看,每一段都更接近标准的直线或者弧形,颗粒也更接近规则的矩形或椭圆。形状因子2能在中观尺度上指示颗粒轮廓的规则程度,可定义为“规则度因子”。

形状因子3与棱角度、分形维数成反比。棱角度指示颗粒轮廓呈棱角化的程度(图10c),而分形维数也用于衡量颗粒轮廓的粗糙程度。形状因子3与这两个参数表现出的负相关性,暗示着它所反映的形状信号与颗粒轮廓被平滑的程度正相关,可定义为“平滑度因子”。

在颗粒形状的轮廓特征上,应注意分辨沉积学经典形状参数——磨圆度与本研究中解译出的规则度因子、平滑度因子的差异。磨圆度与后两者的正相关性中等或较差(表达式2、3)。轮廓规则度、平滑度较好的颗粒,都不一定具有好的磨圆度(例如片状颗粒、椭圆颗粒)。而规则度因子和平滑度因子也是两个相对独立的形状属性,一个轮廓平滑的颗粒不一定呈现规则的椭圆或矩形,而规则度较好的片状颗粒在棱角处并不具备平滑的轮廓。

4.2 帕隆藏布河流砂形状的影响因素

颗粒在河流体系的夹带、运移、沉积过程中,会与河床、水流、其他颗粒发生作用(Deal et al.,2023),因此,颗粒自身属性、外部过程都可能是其形状变化的影响因素。

对于帕隆藏布河流砂的圆形度因子,相比于外界作用,更可能反映出碎屑成分自身的物理性质,与颗粒微观晶体结构、等轴程度等力学属性有关。图6a中,越小颗粒越接近圆形的现象,可能因为细粒度的砂在搬运中,与河床表面和其他颗粒发生接触、碰撞的概率更大、更均匀,相比于更粗的物质,宏观形态更有利于往等轴程度增加的趋势发展。而各个粒度区间内,都表现出岩屑接近圆形程度明显差于石英、长石的趋势,这可能与岩屑组成的不均一性有关。三类岩屑中,帕隆藏布河流砂中的变质岩岩屑多为含定向构造的动力变质岩岩屑,颗粒往往较“窄”,圆形度因子表现差于沉积岩岩屑和火成岩岩屑。

在河流搬运沉积物的过程中,影响砂级颗粒形状的外部过程主要是机械碰撞和物理磨损,这可能在中观尺度上影响轮廓的形状。颗粒的破碎、轮廓的磨损,都可能让颗粒的规则度因子发生改变。其中,解理、裂理更发育以及脆度较大的颗粒,容易在应力和机械过程下破碎,规则度增加。帕隆藏布河流砂在各个粒度区间内,均表现出颗粒轮廓的规则度:岩屑>长石>石英(图7a),这可能因为岩屑颗粒成分不均匀,容易受到外力而发生裂解,颗粒呈现更规则的形状,而长石颗粒解理相对发育,容易破碎的程度仅次于岩屑。三类岩屑表现的不同可能与其成岩方式有关。

平滑度因子则主要反映颗粒轮廓被磨损的程度,与颗粒的耐磨性,即自身硬度相关。硬度越低的颗粒,轮廓越容易在磨损下变平滑。图8a中,岩屑轮廓的平滑程度表现好于石英、长石,这与三者间的硬度关系相符。平滑度因子中反映的形状信号,与沉积学关注的颗粒搬运历史具有一定联系。Tunwal等(2018)也发现,棱角度和分形维数的组合(平滑度因子的两个主要表征参数),最能被用于区分沉积物的结构成熟度。对于这个参数组合的有效性,以及颗粒形状中轮廓平滑程度这一特征的研究,还有待发展。

5 结论和展望

本研究借助IPSAT工具包和因子分析等统计手段,结合碎屑成分鉴定的传统岩石学工作,在西藏帕隆藏布河流砂中计算并评估了沉积学现阶段描述颗粒形状的11个形状参数,提取并定义了3个形状因子,对石英、长石、岩屑在粗中细砂范围内表现出的不同尺度形状信号进行解译:①能反映原始颗粒80%形状信息的3个形状因子,分别被定义为圆形度因子、规则度因子、平滑度因子;②圆形度因子在宏观尺度上对颗粒形态进行基本描述,规则度因子、平滑度因子在中观尺度上对轮廓规则程度、平滑程度进行补充描述;③不同形状信号的受控因素不同,圆形度因子与碎屑物质自身物理属性相关,规则度因子和平滑度因子则与外界过程中的机械碰撞、物理磨损相关。

以上形状信号的解读探索性地填补了沉积学颗粒形状量化研究的空缺,初步为更统一的颗粒形状表征提供了一定的理论支持和指导。然而,本研究重点关注砂级颗粒的形状属性,而河流沉积物的全粒级形状特征才能完整地表征搬运、沉积过程中的水动力信息。因此,还需要更多来自其他粒度、地区乃至风成、冰川等沉积体系的数据,加深沉积学对颗粒形状命运的理解,并最终推广应用到沉积盆地内碎屑岩的相关研究上。未来的研究应多考虑长江等更大流域以及严格控制物源输入的河流(如非洲的Orange河,见Resentini et al.,2018)。今后,人工智能、机器学习等计算机技术的快速发展,也可能让沉积学颗粒形状研究的轮廓提取难题迎刃而解。

致谢:感谢梁文栋、马安林在本研究论文准备、撰写期间的有益讨论,以及审稿人、编辑部的帮助与辛苦付出!