“远”意的经验:中国传统园林中空间深度的非稳定性体验

杜心恬 冀凤全*

在中国传统园林文化中,张家骥曾提出“空间往复无尽论”[1],即在有限的园林空间内,通常可以产生无尽的空间感知。这种对于营造空间“无尽”之感的追求,实际上与我们对园林中“空间深度”的非稳定性体验有着很大关系。造园家们为了在有限的空间尺度内创造出更为丰富的视觉效果或空间体验感,就需要对园林的空间深度和层次性加以设计,形成了园林中的“景深”[2-4]①。

在现有关于中国传统园林“空间深度”的相关研究中,从20世纪60年代开始,最早一批学者引入了西方正投影图等空间分析方法。如留园入口空间意趣无穷的体验效果,是由空间大小收放的变化形成的[5];园林中的“渗透与层次”现象,是利用空间的渗透性和层次变化,营造出园景中的空间深度[6]。冯仕达等立足于中国园林的当代性视角,指出了园林中空间深度的非稳定性现象[7]。可以发现,以往的研究多聚焦于园林的物理空间及现象,用于探讨园林空间营造。但在真实的游园过程中,超越视觉形式的、沉浸式的身体体验却是中国传统园林中感知景境形成的重要途径[8]。此前已有学者基于“具身认知”理论,探讨了特定园林空间中的身体体验[9],但关于“具身式”[10]②的身体经验与园林意境的达成,这二者之间究竟有着怎样的关联性,学界目前对此的认知还尚显不足。

基于此,笔者以中国传统园林中的“空间深度”作为讨论的基点,分析了在不同的园林空间景境中,游者如何通过身体经验的变化,引发头脑中意识活动的改变,从而促成了主体知觉的形成——拉长了主体人对原本物理空间尺度的感知。其中知觉的形成与意境的感知相对应,我们通过深层的意识活动及身体运动,完成了身体对所处环境的感性认知,从而生成了头脑中意识层面对于环境意境的感知。

于是,我们不仅需要结合历史文献,对照古人在园林中的空间感受,还需要返回真实的园林现场,从自身的游观体验中获得一手资料,并融入主体人关于情感、意识、记忆、知觉等非理性因素的讨论。其中,对身体经验的分析,借用了梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)的理解[11]:知觉的实现是一个不断运动与生成的过程,需要活着的身体参与其中,在身体运动的各个阶段,头脑中的意识都会为知觉对象绘制出不同的景象,再由“我”将这些景象拼合建构在一起,最后便形成了“我”理解的它的样子,这一对象便成为“被经验的世界”。如果将这一方法论(知觉的实现)放在园林研究中,那么我们身入其中,体验园林的过程就变得重要,在游走过程中主体情感、记忆等非理性因素的变化,也成为完成园林体验并形成综合感受的重要过程。于是本研究将采用意识“切片”的方式,对游园过程中身体体验的部分进行分解,列举3种园林中常见的空间类型(眼前有景、一隔两岸、无限空间),试图厘清传统园林中“意境”(“远”意)知觉的形成与“经验的身体”二者之间的关系。

1 眼前有景:意识中的情境变化

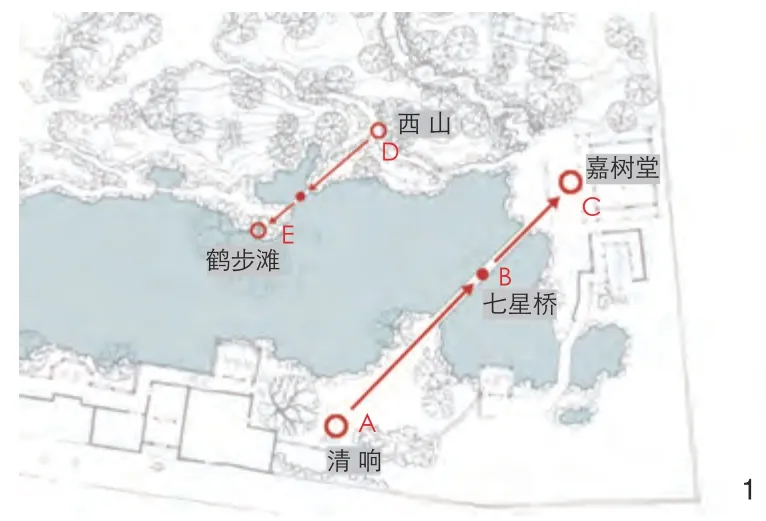

在寄畅园中,有2条较为笔直的路径值得我们关注(图1):一条是七星桥所贯穿的长径(A—C),长度约45 m;另一条是鹤步滩所在的直径(D—E),长度约20 m(不考虑地形高差的变化,以正投影平面图作为参照,按照水平视距计算)。

1 寄畅园中的2条路径[12]404Two paths in Jichang Garden[12]404

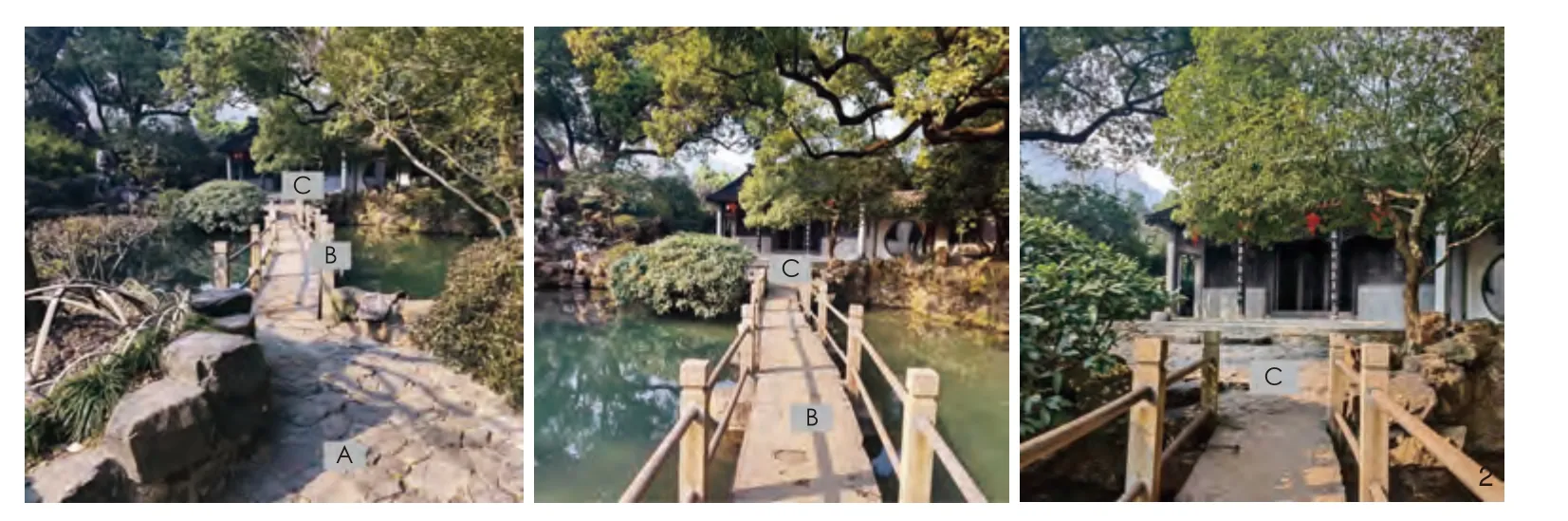

当我们从清响扉望向湖对岸的嘉树堂时(嘉树堂作为“目标之景”),它似乎浮现在我们眼前,仅有一步之遥,尤其是当“地面”消失之后,这种空间深度也开始压缩[7]③(图2),此时我们仍身在“景”外而并未置身其中。但是当我们真正沿着石桥走向对岸的“目标之景”时,行走过程中身体对所属环境的空间感知却不断发生着变化。根据身体在行进中所处空间属性的不同,我们的头脑总共经历了3次完全不同的园林空间情境的感知,对此我们可以用摄影的方式作为辅助工具,跟随身体的移动对这一行走过程进行记录(在行走过程中,始终保持相机高度处于人视点不变):1)当我们站在清响(A点)时,桥对岸的嘉树堂作为眼前的“目标之景”,在我们脑海中的印象为一处幽深的独家小院,掩映在重重树林之后,荫翳神秘,心向往之;2)欲前行,来到石桥之上(B点),我们忽然之间又置身于一片悠远开阔的湖面之上,眼前的视线也随着湖面的开阔而愈渐明朗,再看前方嘉树堂的形象也愈发清晰起来,视野开始变得明亮;3)从石桥的尽头登岸而上,当我们真正来到嘉树堂(C点)这一场地时,才忽然发觉眼前“目标之景”安然而立,之前的幽深晦暗已全然不见,取而代之的是周围环境的肃静和优雅。此时,建筑(嘉树堂)也已经完全显现于眼前,虽然它一直伫立在前方不曾改变,但它在我们脑海中的印象却跟随身体的移动而一直发生着改变。

2 从清响到嘉树堂行进中的景象变化Scenery change from Qingxiang to Jiashu Hall

可以发现,在这一行进过程中,我们有着2方面的空间体验:一方面,当我们置身“景”外观察眼前“目标之景”时,空间深度随着地面的消失而被压缩(视错觉体验);另一方面,当我们真正置身“景”中,行进过程中景境的变化使得我们头脑中的印象变得多样,于是在意识层面,我们的空间体验感似乎要比远观的视觉效果更为丰富,由此形成了对于园林空间的“远”意感知。

在我们行走的过程中,眼前目标之景“嘉树堂”的景象在我们脑海中也同样经历了3次变化,从最开始的幽深隐秘,到中间行进过程中的愈渐明朗,再到最后的肃静优雅。直到我们真正来到嘉树堂前,眼前的景象已与最开始停留在我们脑海中的原初印象迥异。仿佛我们的眼前有一个“目标之景”,像一座远方的灯塔定格在彼岸,但是当我们跨越了山林、走过了石桥又经过了一片石子路,已经走了很长的路径,也经历了多重山水景境的转换,我们的身体却始终无法真正到达头脑中对于“目标之景”的原初印象。于是,我们在运动过程中对于眼前之景的“不可求”而产生了心理层面的欲望。

此外,眼前“目标之景”在我们头脑中的印象始终处于变化之中,这也使得原本以空间为度量的、较为稳定的“时间”[13]④概念,被景境的瞬时变化所摧毁。我们头脑中所定义的“空间”的存在,不再以标准化的时间作为参照,因此我们对于空间深度的非稳定性感知也就在这个过程中发生了改变[14]⑤。但如果我们在一个相对稳定的空间和时间概念中,眼前的“目标之景”却是可以“到达”的,这里指的是在身体和记忆2个层面都可以形成完整的闭环。即我们眼前的“目标之景”在头脑中的印象,随着身体的移动不会发生改变。

类似的,我们可以将游走过程中鹤步滩所在的路径加以分解(图3):1)当我们从山上茂密的林荫处(D点)远望岸滩的枫杨(E点),枫杨成为我们眼前的“目标之景”,此时我们看不到前方的湖面,枫杨和石桥反而在一片荫翳的丛林之中越发显得明亮而神秘,指引着我们走向前方;2)但当我们跨过石桥又抵达岸滩之时,眼前辽阔的湖面瞬时充盈入目,跋山涉水之间我们已经从一片阴郁的山林隘道抵达了湖岸最敞明之处,湖面辽阔景象所带来的身体上的瞬时冲击感是不言而喻的。顷刻之间,仿佛我们已经从荫翳的山林隘道来到了湖岸最敞明之处,经过连续、瞬时的山水景境转换,仿佛我们已经坐卧移行了千里之远,这也与我们最开始置身“景”外的视觉感官有所差异。

3 从西山到鹤步滩行进中的景象变化Scenery change from Western Hill to Hebu Beach

基于此,我们需要继续思考的是:在同等视距的对景之下,从“此岸”到达“彼岸”的过程中究竟发生了怎样的变化?

相比而言,西方透视学观念中的“远”,大多呈现为一种较为稳态的物理空间现象,不因主体人的意志而发生变化。在传统西方艺术中应用较为广泛的是线性透视学,其重点就是焦点透视,其中较为常见的“近大远小”现象,实际上是由人眼结构的成像规律所导致的。此类“远”意效果的形成也常常要求观察者必须处于某一特定的空间位置,才可观察到这一景象,如意大利台地园中最广阔的视角都位于轴线的一端。在透视学体系下,“空间”中的道路也常常具备强烈的方向性,限定出一个极其稳定的、静态化的空间,他们大多都是通过消失在远方的灭点以显示空间的广阔、道路的深远。但在上述寄畅园的游行体验中,“远”意效果的形成则更多呈现为一种“具身式”的游观体验,需要依靠人的主观意识加以判断,动用了主体人的记忆、情感等非理性因素,经过头脑中层层景象的叠加,最终生成了游者内心的一种综合性的感知和判断(知觉的形成)。因此在此类园林中,对于眼前的“目标之景”,可以将其作为视觉的“焦点”,但却不可以将其理解为可以被限定的、稳定且永恒的“空间”概念。

2 一隔两岸:记忆的叠加与忘却

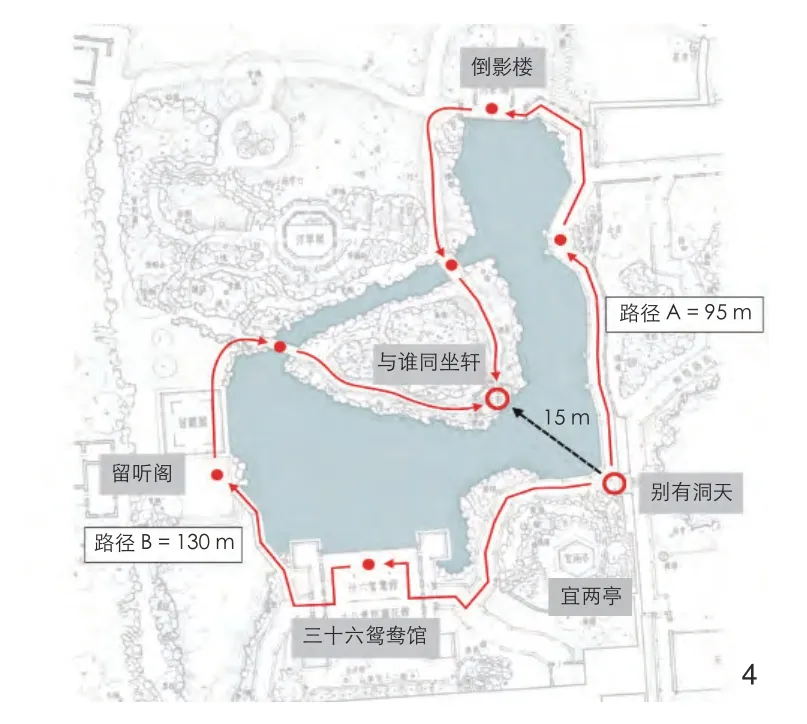

以水相隔、“隔而至远”作为一种常见的设计手法在中国传统园林中多有运用。以拙政园为例,当我们站在别有洞天,望向对岸的与谁同坐轩,二者的直线距离约15 m(图4)。虽然亭子离我们非常近,但我们却无法真正快速到达彼岸,前方的水域作为空间上的阻隔,形成了一种“可望而不可即”的距离感。

4 从别有洞天到与谁同坐轩路径示意[15]Pathway diagram of the route extending from the scenery Hidden but Beautiful Spot (Bieyoudongtian) to Yushuitongzuo Pavilion[15]

此外,同样基于眼前的“目标之景”,在“隔而不至”却又迂回前行的途中,我们还会形成另外一种对于“远”意的感知。通向与谁同坐轩有2条路径(图4):路径A——从别有洞天的北边出发,沿岸走水路,一直北上经长廊至倒影楼,再转而向西走山路南下,经小石桥来到如同小岛一样的第二个山麓,一路宛转向南才能来到与谁同坐轩,此路程长约95 m;路径B——从别有洞天向西南方向前进,来到宜两亭小山之下,穿山南下至三十六鸳鸯馆,再跨桥北上至留听阁,从留听阁再继续北上至山脉一角,从此处转而东行再跨桥,到达主山山麓,继续一路东行才可到达与谁同坐轩,此路程长约130 m。

对此我们可以记录从别有洞天走到与谁同坐轩时,身体经验的变化过程:1)起初,当我们看向对岸的“目标之景”时,与谁同坐轩成为我们行进的驱动力,亭子外立面的山水景境构成了我们脑海中最原初的记忆(图5);2)欲前行,会发现无论是走路径A还是路径B,沿途的景象已经发生了改变,与谁同坐轩不再成为行进途中眼前的“目标之景”,最初留存在我们脑海中的记忆开始渐渐被遗忘;3)当我们最终真正到达与谁同坐轩时,眼前所看到的景象也早已与最初头脑中的印象迥异——原来它只是路径当中很不起眼的一处小的节点,我们游行至此却看不到建筑的原初面貌。于是,最初完整的建筑印象似乎早已在我们的脑海中远去了,游走之时原初记忆的遗失,以及在行进过程中新记忆的叠加,扩大了我们对原本空间尺度的感知,形成了一种心理上的“远”意。

5 站在水对岸望向与谁同坐轩View of Yushuitongzuo Pavilion arcoss the water

拙政园中的远香堂和对岸的雪香云蔚亭也形成了同样山水相隔的布局(图6),当我们站在远香堂想要到达对岸的雪香云蔚亭(“目标之景”)时,也需要历经很远的路程。与此同时还发现,通往雪香云蔚亭的2条上山的路径是“藏”于山之后的(“前”与“后”是相对于建筑的主朝向而言的,这里指的是2条路径从建筑的北边进入)。这样一来,对于路径秩序的安排也仿佛形成了登山过程中的一种仪式感——从“景”的背后进入,使我们保留对未来所遇图景的惊喜的同时,也使我们对原先脑海中的“目标之景”产生了一种素未相识的陌生感(雪香云蔚亭从正面进入和背后进入时的建筑环境也是完全不同的)。因此,原初印象的改变、时间上的延迟,最终产生了心理层面的“远”意。

6 从远香堂到雪香云蔚亭的路径示意[15]312-313Pathway diagram of the route extending from Yuanxiang Hall to Xuexiangyunwei Pavilion[15]312-313

正如法国哲学家柏格森[13,16]⑥所言“绵延是原初的时间现象。绵延不是简单的延续,而是一种综合。在意识的绵延中,不断地把不同的意识统摄起来”[17](与此形成差异性的观念是,笛卡尔把绵延归属于物体)。在我们走向对岸“目标之景”时,路径的延长也恰好对应了时间的绵延。当我们看到“目标之景”时,它在我们的脑海中形成了最初的记忆,这个过程只需要瞬间便可以完成;但当我们的身体想要真正到达对岸之景时,行进的过程却又变得繁复曲折。在行进途中,高低起伏的地形、蜿蜒曲折的路径以及行进中所遇到的其他景象,都使我们到达“目标之景”的时间大大延迟。头脑中的原初印象在历经时间的延长后也早已改变,我们不断地行走在时间的流逝中,也不断地行走在记忆的叠加与忘却之中。如此一来,时间的延长、“目标之景”在头脑中原初印象的衰退,以及行进过程中新的记忆的叠加,这些因素都使得我们在身体上无法立刻回到原初头脑中的印象,由此也促成了主体人心理层面的“远”意感知。

可以看到,在我们去往对岸之景的过程中,意识流动所历经的3个过程:目标的确认—目标的消失—目标的再现。在行进的途中,移步换景此类瞬间的变化一直充斥在游走过程的始终,眼前的“目标之景”早已消失,它只停留在了我们最开始的记忆之中。于是,行进过程中对于原初记忆的遗忘,又将我们置于一种不确定性的时空之中,行进途中景物瞬时变化的迷幻性效果,也最终消解了我们行进的目的性与直接性,原先眼前的目标无法直接达成,却逐渐演变成一种目的性逐渐退减的精神性漫游。其中需要注意的是,即使我们面对的是眼前同一“目标之景”,主体人对于景物的记忆也一直处于变化之中,只有当我们开始“游”时,“变”才开始真正发生。

3 无限空间:填补想象的世界

相较于其他江南园林而言,苏州沧浪亭是一个开放型园林,园林主体并没有完全被封锁在围墙之内,相反园外之水源远流长。此前刘敦桢已指出,始建时的沧浪亭便以“崇阜广水”“杂花修竹”为基地特色,晚清后的园林布局更是借用了一部分园外之景,通过复廊将墙外的水和墙内的山连成一体[15]。所以当我们遥想宋代苏舜钦时期的园林,会感受到一种绵远悠长的山水意境:当我们站在主山之中可以想象“前竹后水,水之阳又竹,无穷极”的山林意境,不仅山上有连片的箬竹,就连园林之外的竹势也沿着水岸一直连绵不断。对于此番景象,宋代欧阳修也早有“初寻一径入蒙密,豁目异境无穷边”[18]的评价。

如今,当我们再次回看沧浪亭大假山时,可以发现山体面积仅占据园林入口处的一小方空间(图7),山体东、南、西、北4个方向的入口与山顶沧浪亭之间的距离分别为:东路72.5 m、南路34.5 m、西路37.5 m、北路40.5 m。但是当我们站在亭子之中,所感受到的山林气象却远远不止在这一方小小的空间范围之内,从沧浪亭山上向园子的外面望去,游廊成为园林的边界,但廊子之外还有竹树密林,于是园内园外连成一体,顿时将原本局限的空间拉远了。

7 沧浪亭4条上山路径示意[15]Pathway diagram of the 4 uphill routes extending upward from Canglang Pavilion[15]

对于山林气象无穷之感的意境营造,在张南垣造园叠山的案例中也有着同样的体现。此前学者已指出张氏叠山的特色在于截取大山一角,可以让人产生园内叠山之后还有大山在后绵延的错觉[19]。清初王士祯评价“张南垣以意为假山,以营邱、北苑、大痴、黄鹤画法为之,峰壑湍濑,曲折平远”[20]。如今在张氏后人张鉽所改筑的寄畅园中,这种宏大山林气象也更为突显,仿佛园内之山已与园外惠山气脉相连,扩大了人们对于原本空间的感知。在园林中对于山林气象悠远绵长的意境营造,也形成了我们对于园林空间无尽之感的追求,这样的宇宙观在山水画论中也多有体现,影响了我们对于园林的欣赏方式。如郭熙在《林泉高致》中所提到的“三远”理论,无论是在对山水画论的解读中,还是在具体的叠山实践中[21],都可以发现:造园叠山只有高不见顶,才愈发有无穷尽之感,深不见底才可获得不尽之意,山体向远处延伸没有边界,才会达到平远连绵的效果。

在以上关于“远意”的探讨中,都强调了对于空间“无尽”之感的塑造,它试图从原点(游者所在的地方)延伸至一个没有边界的“无穷”,“远”也就意味着“边界的消失”,形成了一个绵延不绝并具有无限之远的空间。但在现实世界中,“边界”却是一直存在的,只是在园林设计中对于“边界”的弱化处理,会留给我们更多的想象空间。这里可以借用格式塔心理学(gestalt psychology)中对于“完形趋向”的理解:“感觉信息可能是片段的、不完整的,但当感觉信息和脑内力场相互作用时所引起的认知经验是完整的、有组织的。”[22]其中,在我们形成认知的过程中,人的头脑可以自动对缺失的部分加以填补。在园林中,“边界”之外的元素也恰好与边界之内的元素形成了一组有机的关联,如沧浪亭园内与园外的竹林、张南垣造园案例中园外的山林与园内的假山等,使我们自动忽略掉园林的边界,将园内园外具有相同元素的部分连成一体,形成一种视错觉体验。于是,对于园林“无尽”之感的意境塑造可以依靠我们的主观想象来完成,在想象的世界中扩大了我们对于真实世界中尺度的感知。

想象世界中的“边界”一旦消失,也就意味着我们的意识可以达到无限之远的地方。“我”的存在也就成为意识中所构建的“远”得以形成的起点和终点,在这个过程中,身体是静止的,但头脑中的意识却还是流动的(和上述讨论不同的是,在“眼前有景”与“一隔两岸”的体验中,身体的“游”与意识的“变”具有同一性)。此时的“我”已经与这个世界合一。

但此类静态的空间感知与西方透视学中所限定的绝对静态空间观念却有着本质的不同。在西方透视学法则下,对于空间概念的理解,是由标准的立方体演化而来的,它有着严格的边界限定,消失于远方的灭点在同一时空坐标体系下形成了一个确定性的、静态的世界。这种静态体现在几何空间的定量化和不可延伸性,具有一定的客观性,不会跟随主体人意识的改变而发生变化。正如笛卡尔所说“凡有广延空间的地方必有实体”,“空间和物体实际上没有区别”[23]。凯文·林奇在对城市空间“边界”概念的理解中也强调,边界的连续性和可见性都十分重要,是空间限定的重要参考[24]。

在中国传统园林中,“无限空间”的本质却是一种非静止化宇宙观的体现,空间可以在想象中无限延伸,这种广度也是不可度量的,依靠于主体人的存在而生成,而这种广度也并非是客观存在的,是主体人对于所处世界形成的空间感知。其中,老子在对“远”的认知中有言“有物混成,先天地生……吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反”。王弼注解,“逝曰远”的意思就是说“道”的运行“无所不穷极”[25],可以达到无限远的地方,而“远”又可以返回人的本真素朴的状态中[26]。如此一来便将“空间”的概念与人的主观情感相连接,在空间无限绵延的想象中,促成了意识层面“远”意的生成。

4 结论

笔者分析了3种主体人对于园林空间深度的非稳定性体验,形成了游者在园林中对于“远”意效果的感知。其中,3种园林空间类型为眼前有景、一隔两岸、无限空间,分别对应3种身体经验中“远”意效果的生成方式:意识中的情境变化、记忆的叠加与忘却、填补想象的世界。其中,意识的流动与身体的运动成为相互作用的2个力,在主体知觉形成的过程中都扮演着重要的角色。与此同时,在中国传统园林中,园林意境的感知与人的身体体验息息相关。只有当你真正“进入”其中时,这片神奇的场域才得以被激活,园林的自我才得以显现。于是,在中国园林宇宙观的建构中,作为主体人的记忆、情感、印象、意识等非理性因素也会显得尤为重要,最终促成了身体、心灵与环境三者之间的融合,也正是在这些因素的影响下,形成了独有的中国传统园林文化,也进一步为中国园林设计实践和营造准则,提供了理论支撑。

致谢(Acknowledgments):

感谢东南大学顾凯老师对本文的耐心指导;感谢东南大学建筑设计研究院戴文翼以及匿名审稿人为本文提供的宝贵意见。

注释(Notes):

① 王其钧曾提到中国园林的“景深”指的是园林的“深度”和“层次”(详见参考文献[2])。“景深”这个词也经常在电影学中出现,李·R.波布克在《电影的元素》中指出“镜头的景深通常是在最终的银幕影像中体现出来其焦平面前后的清晰范围”(详见参考文献[3])。在美术理论中,阿恩海姆也将这种距离表述为“景深”(详见参考文献[4])。

② “具身”一词源于心理学中的“具身认知”理论,属于20世纪60年代以来的西方认知心理学范畴。之后认知心理学经历了“后认知主义”的变革,否定了此前以计算机模拟为基础的“离身”式的认知,“具身认知”便成为这一讨论的焦点。著名心理学家叶浩生指出,具身认知所强调的是,身体在认知的实现中发挥着关键性作用,认知是通过身体的体验及活动方式而形成的。其核心概念主要包括:1)认知过程的进行方式和步骤实际上是被身体的物理属性所决定的;2)认知的内容是身体提供的;3)认知、身体、环境是一体的,认知存在于大脑,大脑存在于身体,身体存在于环境。后文中所提到的梅洛-庞蒂则是20世纪60年代法国重要具身哲学的代表(详见参考文献[10])。

③ 依据冯仕达等所提出的非透视理论,当地面被遮挡时,空间距离似乎也缩短了(详见参考文献[7])。

④ 这里对于“时间”的理解,可以借用柏格森(Henri Bergson)的解释“数学家的时间必然是一种被测量的时间”,因此是一种“空间化的时间”。梅洛-庞蒂对此也有着同样的理解,他认为客观的时间出自客观的空间,它成了一个不同于我的、不动的环境,没有任何东西在这里流逝、在这里发生。而他所认为的“真正的时间”,指的是一种活的时间,而不是被空间化的、被冻结的时间,且这种活性是由自我的知觉和行为而不是由纯粹思维来保证的(详见参考文献[13])。

⑤ 文中所述的心理环境和物理环境,可以借用考夫卡(Kurt Koffka)所提出的“心理场”和“物理场”的概念。考夫卡认为,观察者知觉现实的观念是心理场,被知觉的现实是物理场,但二者却并不是一一对应的关系,然而人类的心理活动却是两者结合而成的心物场。心物场也因此含有自我和环境2个部分(详见参考文献[14])。

⑥ 关于柏格森和梅洛-庞蒂二者哲学观点的异同性,杨大春指出,他们二人都已经远离了笛卡尔的无身的我思哲学,共同推进了曼恩·德·比朗等确立的具身的我能哲学(详见参考文献[13])。柏格森开始承认身体的主体地位而否定了机械的身体观(即否定笛卡尔),让我们从客观世界回到了“现象场”,“被知觉的世界”由此得以建立。但柏格森却陷入了“身体”与“心灵”的二元论之中,他认为知觉是适应环境的一种行动,是完全外在的,属于物质世界而非个人意识,但梅洛-庞蒂却更加强调身体、环境以及认知的一体性(详见参考文献[16])。本研究中所论及的哲学观点,均建立在“具身认知”这一理论基础之上,但不涉及对某一特殊流派哲学家思想的认同,故关于柏格森和梅洛-庞蒂二者思想的矛盾性在此不做更深入的讨论。

图片来源(Sources of Figures):

图1改绘自参考文献[12];图2~3由作者拍摄;图4、6、7改绘自参考文献[15];图5由陈俊鑫拍摄。