鸣琴一曲 天外峰青

李鹏飞

关键词:古琴;山水画;吴伟;文化空间;博物馆

一、明代吴伟《山水图》

安徽博物院藏明吴伟《山水图》(图1),绢本设色,画心尺寸182cm×101cm,国家一级文物。作品款署:“江夏吴小仙。”钤《吴伟》白文方印。吴伟(1459—1508),明代画家,字士英、鲁夫、次翁,号小仙,江夏(今湖北武汉)人,擅画山水、人物,明代早期画坛代表性人物,画院待诏,孝宗时授“锦衣卫百户”及赐《画状元》图章,山水承浙派戴进衣钵,主宗南宋院体,用笔更趋粗简放逸。吴伟在明代早期画坛声望极高,从学者甚多,遂又开江夏一派。

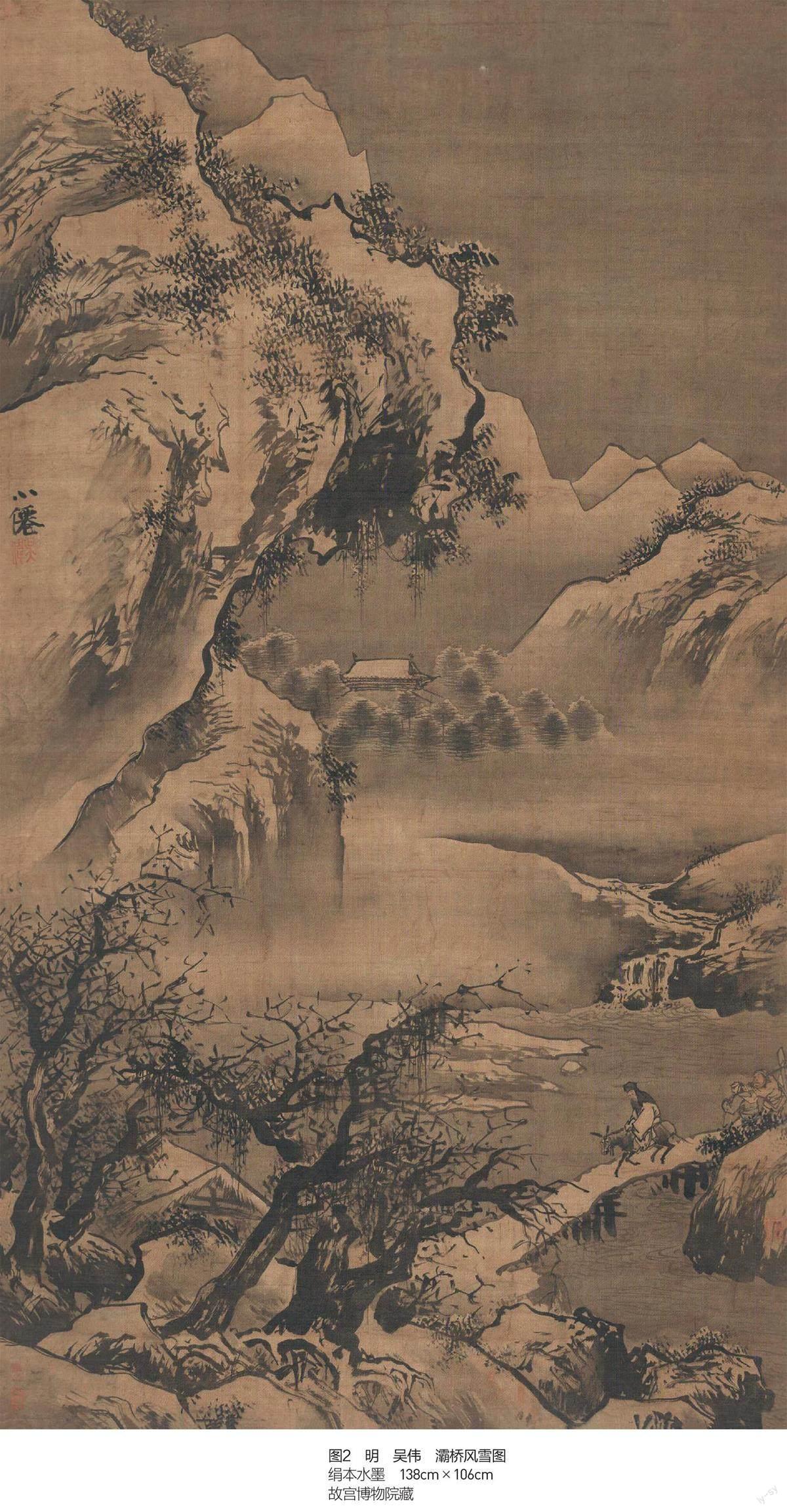

本幅作品是吴伟成熟期佳作,构图近似南京博物院藏南宋夏圭款《灞桥风雪图》轴及故宫博物院藏吴伟《灞桥风雪图》(图2)轴,题材取自中国传统绘画中“携琴访友”主题。作品首先映入眼帘的是左侧数座巍峨斜耸的山峰,作者以乱线和密点皴染峰体,运笔纵逸潇洒,气势逼人,峰间流瀑蜿蜒直下,有激荡回旋之感。远景山峰以淡墨勾痕,留白塑体,似冰凌倒悬,得虚淡岑寂之美。中景山谷茂林间有古刹隐现,乃“深山藏古寺”之境。画面右下方置一古桥,为通往幽居之径。桥上红衣高士躬身策杖瑟缩前行,身后童仆亦躬身抱琴随之,足见天气之寒冷。点景人物的朱色处理,让人物在整体偏枯淡的氛围中成为视觉中心,将画面点活。古桥左侧,林木参差,怪石嶙峋。木石交错处,有茅屋两间,或为友人隐居之所。整幅作品气韵冷逸荒寒,行笔劲疾凝练,锋芒毕现,具有很强的个性色彩,可谓吴伟山水画代表作之一。

作品有鉴藏印三枚,左下角《四味书屋》白文方印,右下角《四味书屋》朱文方印、《清净瑜迦馆》朱文方印。《清净瑜迦馆》印是近代藏家汪士元①鉴藏印,《四味书屋》印是当代藏家孙大光②鉴藏印。1987年,孙大光先生将作品捐赠给安徽省博物馆(今安徽博物院)收藏。

浙派画家因极少在画面题诗,全用笔墨语言表达胸臆与诗情,故从学者若才情不逮,则很容易陈陈相因,落入俗套;又因过于强调个性表达,而忽略章法,后被主流画坛斥为狂邪。明中期随着吴门画派等文人画派的兴起,浙派便逐渐式微,走向没落。

二、明代谢彬《祝渊抚琴图》

浙江省博物馆藏明谢彬《祝渊抚琴图》轴(图3、图4),纸本,设色,画心尺寸97.4cm×53.1cm,明崇祯十一年(1638)作。谢彬(1601—1681),明末清初画家,初名份,字文侯,号仙臞,上虞(今属浙江)人,居钱塘(今杭州),擅长肖像写真,为曾鲸高足,得其真传而又能出新意,系波臣派重要画家。凡作写真,只施寥寥数笔,便能入妙尽微,世无俗面。间作山水,宗法“元四家”,尤近吴镇,笔墨苍莽圆浑,气势宏大。

作品为祝渊写真像。诗塘有俞樾③光绪十四年(1888)长题:“先生讳渊,字开美,号月隐。前明崇祯癸酉举人,上疏劾周延儒,请留刘忠介,忤旨停试,明年遣缇骑逮问狱,未竟,京城陷,乃南归。宏光建国诣南都,自请就狱,有刘某忠臣、祝某义士之旨。未几明亡,先生闻变,自经死。国朝乾隆四十一年,奉旨祀忠义祠。此其二十八岁时所绘小像,危坐鼓琴,衣冠娴雅,而望之正气凛然不可犯,洵足使顽庸而懦立矣。先君子《印雪轩集》有《祝义士行》,即为先生作。余不敢复赞一词,敬书大略,以告观者。光绪十有四年夏五月,德清俞樾敬观并识于春在堂之南轩。”钤《俞樾私印》白文方印、《春在先生長寿康乐宜子孙》白文方印。作品款署:“崇祯戊寅春季谢彬写。”钤《谢彬》白文方印、《文侯》朱文方印。需要指出的是,俞樾此处考证有误,本幅肖像是祝渊25岁写真像,而非28岁。

像主祝渊(1614—1645),字开美,号月隐,浙江海宁人。明崇祯六年(1633)举人,会试入京,恰逢都御史刘宗周削籍,渊为其仗义执言而获罪,后成为其学生。祝渊性严毅,负节气,清兵南下攻陷杭州时,不愿投清,乃函葬其母,自尽而死,一说绝食而死。

作品背景大面积留白以突出像主,此为波臣派常用手法。祝渊侧身坐于画面中央,头戴乌巾,身着袍服,趺坐在豹皮蒲团上。豹皮蒲团流行于明代文士阶层,取“君子豹变”之意,可见于明吴绍瓒《房海客像》轴(故宫博物院藏)、明周臣《白潭图》(美国纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆藏)。渊身前琴几通体髹黑漆,两侧配有铜铺首,古朴雅致。琴几上有铜宣炉和朱香盒各一,乃与古琴常配文房清供。琴几右侧有一捆书册、画轴,所谓“君子之座,必左琴右书也”。作者用极细腻的笔触刻画祝渊面部特征,用淡墨和淡赭石层层渲染肌肤,体现光影效果。祝渊鼻梁高挺,眼神坚毅,须眉、雀斑皆清晰可见。袍服线描精熟肯定,笔笔到位,透视关系准确,线条转合流畅自然。祝渊衣冠齐楚,和颜危坐,只手抚琴,优美的琴音和炉内香气似从画面弥漫开来,给观者带来舒心的美感体验。

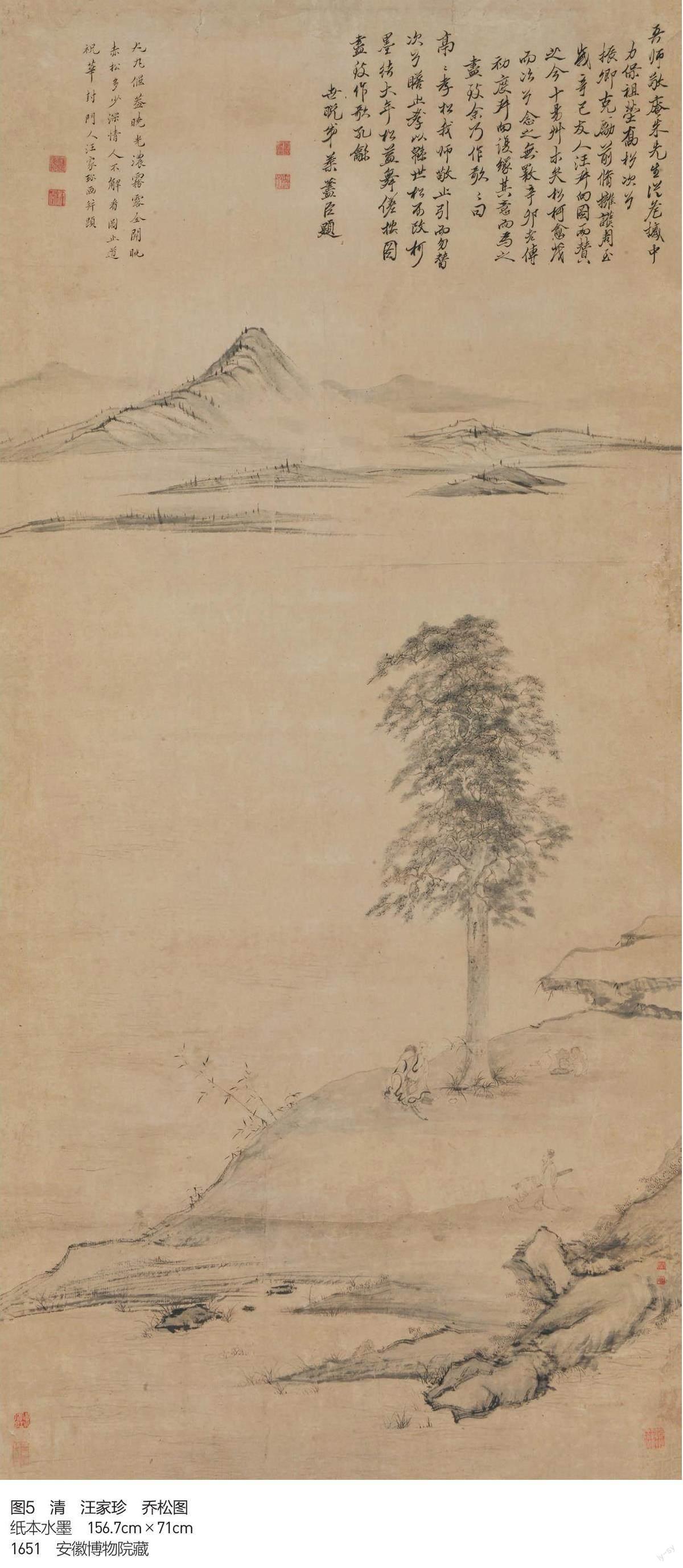

三、清代汪家珍《乔松图》

安徽博物院藏清汪家珍《乔松图》轴( 图5 ) , 纸本, 水墨, 画心尺寸156.7c m×71cm,1651年作,国家二级文物。汪家珍,明末清初画家,字璧人,又名葵,字叔向,安徽歙县人。少为诸生,明末弃举子业。能诗善画,工山水,新安画派重要成员,时与汪之瑞、孙逸齐名,所写人物、花鸟、鱼虫皆能传神入妙。画心左上有画家自题:“丸丸偃盖晓光浓,雾露全开眺赤松。多少深情人不解,看图只道祝华封。门人汪家珍画并题。”钤《汪家珍印》朱文方印、《叔向》白文方印。侧有友人叶荩臣④长题:“吾师敬庵朱先生,从危撼中力保祖茔乔松。次公振卿,克励前修,拥护周至。岁辛巳,友人汪叔向图而赞之。今十易草木矣。松柯愈茂而次公念之无斁。辛卯老傅初度,叔向复缘其意而为之尽致。余乃作歌。歌曰:亭亭孝松,我师敬止。引而勿替,次公瞻止。孝以绵世,松不改柯。绪大年,松益舞傞。按图尽致,作歌孔龢。世晚弟叶荩臣题。”钤《叶荩臣印》朱文方印、《亦醉翁》白文方印。

《乔松图》轴作者虽未署年款,但从叶荩臣题跋可知本图作于1651年,是汪家珍偏早期的作品,图为其师朱敬庵而作。画面采用倪瓒“一河两岸式”构图,山水笔法亦取法倪黄,远山以墨线勾形,淡墨晕染,遵循近浓远淡的空间关系。近景坡岸有一株高耸的乔松,盖为画面主题,即其师朱敬庵力保之树。树下有一高士,头戴东坡巾,身着道袍,手持拂尘,俯首读骚,有陈老莲《饮酒读骚图》之沉郁感。高士旁边有一童仆正在炉前扇火煮茶。童仆似不谙世事,目光稚拙,看向前方。画面右下另有一高士,头戴束巾,身着宽松袍服,右手扶膝,危身坐立,横琴在侧,置而不操,目光深邃,凝视远方,似有重重心事。循高士视角过来,临江岸堤有翠竹数株,竹旁以浅笔绘一高士,侧坐于岸边,眺望远方空阔江面,给人以无尽遐思。画中三位高士均流露出深沉忧思之感。作者自题“多少深情人不解,看图只道祝华封”。所以若只将作品理解为师父初度(生日)的赠礼作,则不免沦为向外求道。那么本图的深情究竟落于何处呢?叶荩臣的长题或能给出解答。由题识可知,汪家珍一共为朱敬庵画过两幅《乔松图》,第一幅作于1641年,第二幅即本幅作于1651年。两图虽只隔十年,其间却历经战争频仍、明清易代等悲剧。松木犹似昨,人事已非矣。画中高士无论是俯首读骚、横琴不操、极目远眺均饱含有浓厚的遗民情思。此或即为汪家珍深情所在,遗民思想亦是多数新安名家作品思想内核所在。

汪家珍现存最早的纪年作品是其与渐江、汪然、祝昌、张安苞、吴星、何伯求、王玄度为方式玉所作的《玉如画集》,汪家珍卷作于1650年,其余各家均作于1651年。《乔松图》轴是其有据可考存世作品中第二早的作品。汪家珍早期主攻山水,并不擅长人物,其人物画技法主要学宋代李公麟和明代陈洪绶,亦受到同时期新安名家影响。他曾在1667年作《戴逵对使图》(香港刘作筹收藏),直接“移花接木”陈洪绶《水浒叶子》中的人物形象。[1]汪家珍晚年人物技法则逐渐臻于成熟,我们从浙江省博物馆藏汪家珍1680年所作《移居图》轴即可见之。《乔松图》轴人物符合汪家珍早期人物画特征,作者用笔尚不成熟,画中人物比例不尽准确,携琴高士腿部关系交代不准,人物之间缺乏呼应关系,从而削弱了主题的表达。凭江远眺的高士用笔过于简淡,与环境融合度有所欠缺。

作品有鉴藏印五枚,分别为右下《汪聪》朱文方印(汪孝文鉴藏印)、《孝文》朱文方印(汪孝文鉴藏印)、《晚晴楼许氏收藏》白文方印(许承尧家藏印)及左下《黄宾虹》白文方印(黄宾虹鉴藏印)和《平等阁收藏印》白文长印(狄平子鉴藏印)。

汪家珍虽为新安巨子,但至清末其传世作品已非常少。许承尧、黄宾虹、汪孝文等近现代享誉全国的徽州籍著名学者多年来不遗余力搜集、珍藏乡邦文物资料,使得徽州诸多珍贵文物得以保存延续,实在令人感佩。本幅作品钤有三位学者鉴藏印,即是这段历史的见证,我们亦可从画中看到徽州三百年文脉的传承和延续。

四、清代萧云从《松荫茅屋图》

安徽博物院藏清萧云从《松荫茅屋图》轴( 图6),纸本,设色,画心尺寸132.5c m×38cm,清康熙二年(1663)作,国家二级文物。萧云从(1596—1673),明末清初画家,字尺木,号默思、无闷道人、钟山老人等,安徽芜湖人。崇祯副榜贡生,负气节,入清不仕,以詩文书画自娱。善画山水、人物,用笔轻快,体备众法,自成其格,从学者甚夥,开姑孰一派。萧云从兼通音韵学,著有《易存》《杜律细》《韵通》等。康熙《芜湖县志》载:“萧云从,字尺木,中崇祯己卯乡试副榜第一选贡,避也不仕,结庐东廓,日以琴书自娱。”可见萧云从善于琴道,琴亦是其常用绘画题材,传世相关作品有《松风琴韵图》《停琴共话图》《秋树抚琴图》轴等。

《松荫茅屋图》轴作于癸卯(1663)春,时年萧云从68岁,画面主要描绘文人雅集场景。画家自题:“空山尽日坐松荫,岕叶激泉味自深。茅屋书声风谡谡,依稀相和有秋琴。癸卯春为君词兄教,钟山萧云从。”钤《钟山梅下僧》朱文方印、《萧云从》朱文方印。鉴藏印有《来安章氏晋璧楼珍藏书画信》⑤朱文方印、《郝渐于鉴赏印》白文方印。

《松荫茅屋图》轴风格近渐江画风,重用线而少皴染,画面以高远法构图,主要分为三个层次。最高峰在画面左上,峰体主以渴笔线勾,兼以枯毫皴擦,体现山峰空灵峻伟之势。中景山峰位于画面中上段,峰体以中锋枯笔勾形,山石转角处多折笔,略施淡墨晕染纹理。山峰左侧有一道练瀑,瀑身隐于云间,峰上杂树横生,有屋舍两间,乃观云听瀑绝佳之地也。近景处作者着墨最多,亦是作品画眼所在。左侧山石壁立,山石以几何块状构成,壁间有石径,径下激泉成泽,泉水发自中景练瀑,此为画面气息连接点。沿石桥过来,有一片平冈,平冈四周有顽石杂树。中有四棵苍松傲然耸立,苍松之下,为高士雅集之地。三位高士停琴论道,相谈甚欢,两位童仆侍奉在侧。鼓琴高士将琴置于膝上,可见其琴技之高。膝上弹琴,不似琴几平稳,非指法精熟者,不能为之。作者用简练的笔法将人物神态刻画得十分精妙。左侧高士微抬手臂,边谈边比画,气氛浓烈,右侧鼓琴高士与相邻高士均侧身会神聆听,人物呼应关系巧妙。最称妙之处在于作者对两位侍童瞬间动态的捕捉。持盘童仆行将上前侍奉之际,被后面提篮童仆小声叫住,显然是担心他贸然前往会破坏主人的谈兴。只此处理,三位高士热烈的讨论气氛则全然出之。

萧云从与渐江乃画中知友,二人曾于芜湖会晤,艺术上互为激赏,并互有影响。本幅作品无论是山石构成还是笔墨特性均近渐江风格。作品作于癸卯春,当时渐江与友人王炜在江西胜游庐山,渐江处于艺术创作巅峰期,传世作品《芝阳东湖图卷》《疏泉洗研图》均作于此时,可惜到了腊月,却忽然因病圆寂于歙县五明寺,实为艺坛憾事。

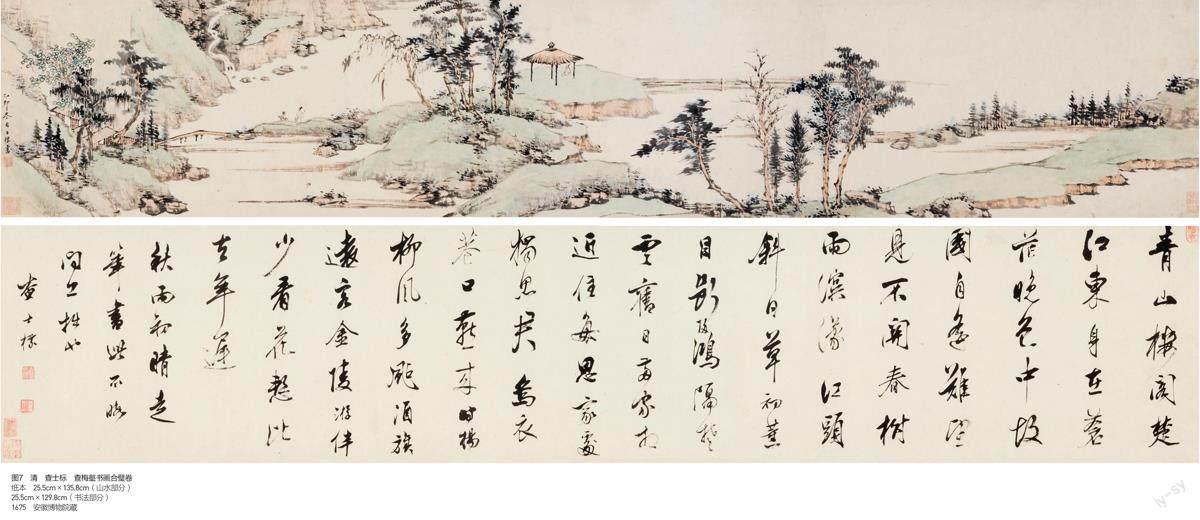

五、清代查士标《查梅壑书画合璧卷》

安徽博物院藏清查士标《查梅壑书画合璧卷》(图7),国家一级文物,其中《抱琴山幽图》画卷,纸本,设色,尺寸25.5c m×135.8c m,1675年作;《高启诗卷》书法,纸本,行草,尺寸25.5c m×129.8c m。查士标(1615—1698),明末清初著名画家,字二瞻,号梅壑、懒老、后乙卯生等,安徽休宁人,寓居扬州。明亡后,弃举子业,专事书画。家藏丰厚,精于鉴别,书法学米芾、董其昌。善画山水,初学倪黄,后参吴镇法,兼受董其昌影响,惜墨如金,风神懒散,气韵荒寒,与渐江、孙逸、汪之瑞合称“海阳四家”。

《抱琴山幽图》画卷主要描绘春日高士携琴访友场景,是作者61岁时作品,是查士标青绿山水代表作。作品款署:“乙卯冬日士标画。”钤《二瞻》白文方印。另有鉴藏印《镜塘鉴赏》朱文方印、《钱氏数青草堂收藏印》朱文长印。全图以平远法铺展,先是以疏简的笔触绘平冈坡岸,林木迷蒙,以淡青绿色敷染坡面,体现春日生机景象。岸坡呈长堤状往左延伸,可见林木逐渐葱茂,丘石鳞次磊落。循小径过来,远方茅亭中安坐一高士,高士目望远方,似候友人来。移目向左,果见江堤小径有一策杖高士携抱琴童子前来。高士驻足聆听对岸流泉之音,颇有文人风韵。二人所来之处,木桥如虹,草丰木盛,屋舍俨然,具有浓厚的生活情趣。作品画于乙卯冬日,冬日写春景,表达了作者对来春的美好愿景。

《高启诗卷》书法作品虽未署年款,但面貌是查士标中晚期比较典型的“米董书风”。释文如下:“青山楼阁楚江东,身在苍茫晚色中。故国自遥难望见,不关春树雨溟蒙。江头斜日草初薰,目断归鸿隔楚云。旧日两家相近住,每思家处独思君。乌衣巷口燕来时,杨柳风多飐酒旗。远客金陵游伴少,看花惭比去年迟。秋雨初晴,走笔书此,不暇问工拙也。”钤《查士标印》白文方印、《二瞻》朱文方印,引首章《懒老》朱文椭圆印。另有鉴藏印《海昌钱镜塘藏》朱文长印、《云峰心赏》朱文方印。

整幅作品神采娟秀,笔法纯熟,布局疏朗,气韵生动,结字错落有致,用墨燥润相生,取势平欹穿插,整体跌宕而潇洒。“晚、斜、初、隔”等字连笔虽细如游丝,却灵动自然,映衬生姿;“楚、江、日、家”等重复字皆以不同笔法处理,取法多变。题诗摘录自明初诗人高启⑥的三首七言绝句,其一为《雨中登天界西阁》,其二为《寄丁二侃》,其三为《春日寄张祠部》,皆著录于《高启诗选》。故作品被定名为《高启诗卷》,收录在刘正成编《中国书法全集》。所引三首诗均与金陵相关,查士标书此应是寄托遗民之思。

从画卷上《镜塘鉴赏》《钱氏数青草堂收藏印》《海昌钱镜塘藏》鉴藏印可知此画曾经当代著名收藏家钱镜塘⑦什锦珍藏。另外该卷包首有张石园⑧题签:“查梅壑书画合璧卷真迹。乙未春日,石园居士题签。”下钤《张克龢印》白文方印。题签题于1955年。此画应是张石园易藏钱镜塘。1966年,安徽省博物馆从钱镜塘处购藏。

本幅合璧卷中书法作品与绘画作品并非同时所作,两幅作品所表达意绪亦不尽相同,乃后世藏家合裱而为之。这种现象在传世书画合璧卷中常有见到,不能不加甄别,合而论之。

六、清代尚滨《颜伯珣会琴图》

山东博物馆藏清尚滨《颜伯珣抚琴图》轴(图8),纸本,设色,画心尺寸184cm×76cm。尚滨,生卒年不详,清初画家,字爰如,一字颖如,安徽凤阳人,擅画山水、人物。作品款署“钟离尚滨写”。钤《尚滨》白文方印、《爰如》朱文方印。诗塘有颜伯珣题诗:“三子徜徉各皓然,松间石上对弹弦。画图重展不相识,当日痴翁犹少年。庚寅春,余病废经两载矣。偶展《会琴图》,过史两君所犹昨日。独寻余不见不识其幅巾弹琴者,即若也。口号绝句自感。清和日,痴翁戏题。”钤《复圣六十六世孙》白文方印、《颜伯珣印》白文方印、《相叔》朱文方印。画轴裱边有两段唐仰杜⑨长跋。右侧:“孔璧六序:相叔早年游金陵,为诗风流跌宕,脱口而出,不事雕琢,晚年乃臻平淡静深之境。今读其诗,如对数十年面壁老僧。令人矜骄之气,不涤自净。卢雅雨云:相叔先生官寿州日,修复芍陂之利。余署鳳阳府篆犹闻其遗爱。在泗上筑祇芳园,聚一时名流,唱和其中。”钤《露园主人》朱文方印、《露园收藏书画之章》白文方印。左侧:“颜伯珣先生字石珍,一字季相,又曰相叔,伯璟季弟,光敏昆仲之叔父也。恩贡生,官寿州同知。故有芍陂为水门三十六,灌田万余顷,孙叔敖所建也。淹废且百年。公复修之。年七十有四,卒于官。州民请祀名宦,并附祀孙叔敖专祠。著有《秪芳园集》《旧雨草堂诗集》,重修《安丰陂志》。戊辰仲春,古邾露园主人唐仰杜识于历下苍雪斋。”钤《苍雪斋》朱文长印、《露园》朱文方印、《古邾唐氏珍藏》朱文方印。

由诗塘颜伯珣题跋可知,此图描绘的是清初诗人颜伯珣与友人会琴雅集场景,图中头戴幅巾危坐抚琴者即为颜伯珣。颜伯珣(1637—1710),字石珍,一字季玉、季相,号相叔,山东曲阜人,复圣颜渊六十六世孙,能琴善文,有《旧雨草堂集》一卷、《秪芳园集》四卷传世。作品整体设色清雅,用笔谨严。背景为截景峰岩,有曲水自峰间蜿蜒而下,贯穿画面。山石主施斧劈皴,以淡墨和淡赭晕染,整体淡而有韵,且不夺画面主题。颜伯珣与两位友人坐于画面中央,弹琴论道,徜徉自得,侧有清流激湍,古木遒松,映带增辉。《太古遗音》云:“凡鼓琴必择明堂静室,竹间松下,他处则未宜。”松下弹琴文人风雅之事也。画面左下方有另一高士携童子闻琴音而来。流水高山,闻琴会友,韵味深长。作品用笔兼工带写,布局考究,人物、配景表达准确,尚滨应是一位活跃于清初的优秀职业画师。惜其存世作品极少,目前笔者仅查到三件。除了该件,另外两件为故宫博物院藏殳睿、尚滨《朴园图卷》(1689年作),安徽博物院藏辛卯款尚滨《山水人物扇》(1711年作)。本幅作品未署年款,应是颜伯珣任寿州同知时邀请尚滨所作,时二人同属凤阳府辖区。颜伯珣在任期间颇有政声。《寿州志》言其“洁清自好,听断如神”。尤其是兴修芍陂方面的功绩,传颂后世。 清代夏尚忠在《芍陂纪事》中将其与春秋孙叔敖、明代黄克缵尊为三公,单独列传,足见其功绩之著。值得一提的是诗塘题于庚寅(1710)春,是颜伯珣卒年。颜伯珣此时已是久病之身,展图重看当日会琴情景,昔日奕奕神采与今日病废之躯已迥然有别。《芍陂纪事》载,颜伯珣“每春则亲巡堤上,恐其损处也”[2]。庚寅春,颜伯珣已不能似往时一样,亲巡芍陂,察看水利情况,贤宦迟暮,不免让人心生感叹。从裱边题跋可知,此画曾经由近现代收藏家唐仰杜珍藏。唐氏对像主颜伯珣生平做过详细考证,并书在侧。惜其不能以颜公德行观照自身,最终结局令人唏嘘。

结语

上述六件作品只是本次特展展出书画作品的一部分。观众朋友可以通过安徽博物院云展览平台一睹特展全部作品的风貌。古人通过古琴和丹青来陶冶情操,提升个人修养。今天当我们走进博物馆,走进古人所构建的艺术空间时,亦能感受其中的诗情画意、悠长琴韵,从而清净自心,安顿心灵,这也许就是古琴的魅力、国画的魅力、中华优秀传统文化的魅力。

注释

①汪士元,字向叔,斋号麓云楼,又号玉带砚斋、清净瑜迦馆,近代著名收藏家、书画家,江苏盱眙人。

②孙大光(1917—2005),原名世蔚,号四味,安徽寿县人,是我国现代著名的文物收藏家,曾任国家地质矿产部党组书记、部长。

③俞樾(1821—1907),字荫甫,号曲园居士,浙江德清县人,清末著名学者、文学家、经学家、古文字学家、书法家,清道光三十年(1850)进士,曾任翰林院编修。

④叶荩臣、朱敬庵均是与汪家珍同时期活跃于歙县的名士,惜二人生平皆不可具考。从此段题识可知,叶荩臣和汪家珍均为朱敬庵门生。

⑤印文中“璧”字下半部残损,或释读为“甓”,印主来安章氏生平不可确考。

⑥高启(1336—1374),元末明初诗人、文学家,字季迪,号槎轩、青丘子,长洲(今苏州市)人,与刘基、宋濂并称“明初诗文三大家”,又与杨基、张羽、徐贲被誉为“吴中四杰”。

⑦钱镜塘(1907—1983),原名钱德鑫,字镜塘,以字行,晚号菊隐老人,浙江海宁硖石人,书画收藏大家。

⑧张石园(1898—1960),名人玄,字克龢,号石园、麻石翁,亦署和,室名砚云山馆,江苏武进人,是海上著名的书画家、鉴赏家。

⑨唐仰杜(1888—1951),字露岩,书房名苍雪斋,号露园、露园主人、苍雪斋主人、松鹤堂主人等,山东省邹县(今邹城市)邢村人。

参考文献

[1]高居翰. 画家生涯:传统中国画家的生活与工作[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2012:112-114.

[2]李松,陶立明. 芍陂纪事校注暨芍陂史料汇编[M]. 合肥:中国科学技术大学出版社,2016:74.约稿、

责编:金前文、史春霖