“新动画中国学派” 电影叙事理论建构论

杨晓林,苏微中

20世纪50年代和80年代, “原动画中国学派” 电影两次进入 “黄金时代” ,在国际上获奖60多次,享誉世界。但到80年代后期,中国经济由计划经济向市场经济转型,盛极一时的传统美术片缘悭命蹇,因不能适应时代发展而日薄西山。进入21世纪,经过20多年的深耕细作,中国的动画电影涅槃重生,又呈现欣欣向荣的中兴景象,故学界提出重建 “新动画中国学派” 的理论主张。因为叙事短板已成了众多商业大片的阿喀琉斯之踵,因此动画电影的本体转型与叙事理论建构研究,应是 “讲好中国故事” 、提高动画电影质量的当务之急,这对中国由动画电影大国向动画电影强国迈进意义重大。

一、动画电影的本体转型和叙事理论重构是时势使然

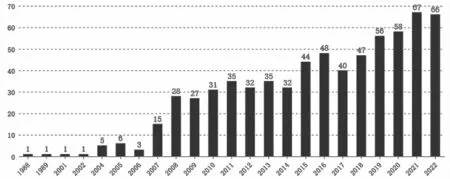

“中国学派” 是21世纪以来动画电影研究的热点。2023年8月份,在知网上以 “动画电影” “中国学派” 作为关键词进行查找,共搜索到431篇期刊论文,182篇学位论文,按年度排列,如图1。

图1 “中国学派” 动画电影论文年度统计

从图1中可以看出, “中国学派” 动画电影的理论研究可以分成两个部分,2000年以前 “中国学派” 动画电影的理论研究聊胜于无,明显滞后于实践。2002年以后题目中有 “中国学派” 动画电影的研究论文多达694篇,特别是2007年以后数量骤增,这意味着随着中国动画电影行业的蓬勃发展, “中国学派” 动画电影的理论建构被学界日益重视。

尽管 “中国学派” 动画电影在国内业界和学界备受青睐,但与之相对的尴尬却是,国外对 “中国学派” 动画电影进行的研究极少。就 “中国学派” 动画电影这个概念而言, “它更多地属于国内动画电影学家建构出来,‘自我塑造’的理论话语。虽被国内学界广泛运用,且提高了国人的文化自信力,但国外对其公认度不高。”①屈立丰. “中国动画电影学派” 的名实之辨与当代意义[J].电影艺术,2011(2):109-113.中国学者在国外使用 “Chinese School of Animation” 作为 “‘中国学派’动画电影” 英文翻译的,也为数不多。在Animation杂志上刊载的A View of the Definition,Origination and Development of the Term“Chinese School of Animation”①HUANG Jifeng.A View of the Definition,Origination and Development of the Term‘Chinese School of Animation’[J].Animation,2022(17):318-333.一文,对这个词的起源及定义进行了整理研究,此文可谓吉光片羽,这在一定程度上也显示了国产动画电影在国际上影响力不够。近20年来中国动画电影创作蓬勃发展,涌现出与20世纪截然不同的风貌,不啻有高岸深谷之别,亟须从理论上加以梳理和总结成败得失,为其创作和传播保驾护航、点灯指路。

1999年,上海美术电影制片厂集全力创作的影院动画电影《宝莲灯》上映,尽管毁誉不一,但票房取得空前的成功,这成为两个时代的 “分水岭” ,被誉为 “上海美术电影制片厂最后的绝唱”。而上海美术电影制片厂原以美术短片为主,但从20世纪八九十年代开始就和中央电视台动画部、北京科学教育电视制片厂、长春电影制片厂、上海电视台动画制片厂等一起,逐渐转型创作电视动画片,随着 “动画电影” 与 “卡通漫画” 的再次联姻, “动漫时代” 莅临,中国动画电影的 “美术片时代” 寿终正寝。

2001年,国家广播电影电视总局起草了《影视动画业 “十五” 期间发展规划》,这是中华人民共和国成立以来政府针对动画产业提出的第一个指导性文件。2004年,中共中央、国务院发布了《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》,从此之后我国文化产业的年增长速度都在15%以上。②宫承波.中国动画电影史[M].北京:中国广播影视出版社,2015:264-265.“工业化、体系化、规范化的创作形式可以有效化解创作风险,维持动画电影量产的稳定性。”③饶曙光,常伶俐. “中国动画电影学派” 的现代化转化[J].民族艺术研究,2021,34(1):5-13.随着技术的进步,动画电影创作中传统的手绘(单线平涂动画和水墨动画)和手工制作(剪纸、木偶和折纸动画)的表现方式已是明日黄花,随着硬件的更新和软件技术的更新迭代,更具效率的电脑动画已成为时代新宠,从2D、3D到球形银幕、VR影像,其视听效果已大大超越了从前纯手绘时代的,这使得当前的动画电影画面更加精美,更容易产生空间纵深感和沉浸感。

21世纪20多年以来,民营公司擎天架海,中国动画电影人负重前行、奋发蹈厉、笃行不怠,从21世纪初每年创作10多部,到如今每年创作三四十部的影院动画电影,加上数量庞大的电视动画电影和网络动画电影,中国终于一跃成为世界产量第一的动画电影大国。④杨晓林,王奕.全媒体语境中 “新动画中国学派” 之本体重建[J].民族艺术研究,2021,34(1):31-39.国潮驾临, “国漫崛起” ,为 “中国学派” 动画电影的中兴提供了产量保证。

随着产量骤增,花团锦簇的现象级动画电影作品,无论是思想内涵的深度、题材的广泛度、改编的多元性,以及视听语言的成熟度和特效的惊艳值,皆臻于至善,因此,与世界动画电影强国并肩比美而不逊色,然而其叙事观念和讲故事的水平却难以与其同频共振,因其这方面的美誉度受损而影响到票房与国际传播。如:同为视效唯美的超级大片—— 《哪吒之魔童降世》《白蛇传2:青蛇劫起》 《刺杀小说家》因叙事完美被捧为 “神片上品” ;《大鱼海棠》《姜子牙》《新神榜:杨戬》等则攒锋聚镝,被大加挞伐;而《西游记之大圣归来》 《新神传:哪吒重生》《深海》 《长安三万里》等则被认为白璧有瑕、誉中有毁,可谓 “尽美矣,未尽善也。” 对众多商业动画大片甚至巨片而言, “讲好故事” 无疑已成为第一要务。

“新动画中国学派” 电影要承继传统动画电影的遗芬余荣,稽古以振今。既要 “新补充旧” ,青蓝相继,后浪推前浪;也需要 “新代替旧” ,在轰毁旧形式的同时建构新模式,在革除旧理念的同时输入新思想,来一场思想内容和表现形式的 “革命”。而叙事理论和实践的 “变法图强” ,则是其重中之重。

二、中国动画电影叙事亟须解决的三大问题

如果将 “原动画中国学派” 电影作为20世纪 “传统动画电影” 的统称,那么,21世纪20年来的创作在理论上就可用 “新动画中国学派” 电影来概括。“中国学派” 动画电影的转型首先是本体的转型。动画电影本体是叙事本体、绘画本体、电影本体的三位一体。①杨晓林,王奕.全媒体语境中 “新动画中国学派” 之本体重建[J].民族艺术研究,2021:34(1):31-39.近年来的动画电影在电影本体与绘画本体上大胆创新,成绩斐然。就电影本体而言,国产动画电影在题材上开疆拓土,神话、童话、科幻、现实题材应有尽有,视听语言运用臻于完美,与世界上最好的真人电影相比毫不逊色。就绘画本体而言——其场景设计及服化道设计美轮美奂,与美日欧动画电影可并肩比美;虽然人物造型设计还差强人意,但也已达到较高水平。唯有叙事本体存在的问题,成了阻碍其前行的主要障碍。《宝莲灯》《魔比斯环》 《风云决》 《魁拔》 《西游记之大圣归来》 《大鱼海棠》 《罗小黑战记》《新神榜·哪吒重生》《白蛇传2:青蛇劫起》《姜子牙》《新神榜·杨戬》《深海》《长安三万里》等现象级大片,除了《哪吒之魔童降世》的叙事趋于上乘之外,其他作品基本都是跛足巨人,只是 “跛” 得轻重有别而已。而且有些现象级作品的叙事可用 “荒腔走调” 来形容——如: 《姜子牙》, “毁之者,以为除特效外,从主题到人物、叙事脉络、矛盾建构等八面漏风,不忍卒看。”②杨晓林.艺术雄心的跌落——从《姜子牙》叙事纰漏说起[J].上海艺术评论,2020(6):51.而 《新神榜:杨戬》可谓之 “画面,金玉其外;叙事,败絮其中” “简陋得令人揪心的叙事,主题模糊、人物空泛、主线不明、繁冗拖沓、事理不通等,将其归之于21世纪20年来故事最‘孱弱苍白’的动画电影之一亦不过分。”③杨晓林.《新神榜:杨戬》:画面,金玉其外;叙事,败絮其中[N].新民晚报,2022-8-30.

动画电影与电影一样,主题为其灵魂,叙事为主题服务,而视听语言则为叙事服务。一部优秀之作是主题、内容和表达形式的完美契合,而叙事在其中具有举足轻重的作用。“演员、场面等因素和故事的关系就像‘毛’与‘皮’的关系。如果没有了故事这张‘皮’,明星、奇观、场面之类的‘毛’都将无以附着。甚至无以存在。”④张会军,黄英侠.电影理论:叙事分析与本体研究[M].北京:中国电影出版社,2014:2.叙事即叙述,就是讲故事, “讲好故事” 才是动画电影成功的根本,故有 “剧本,即一剧之本” 之说。

就当下 “新动画中国学派” 的叙事理论建构而言,有以下三个问题亟须解决。

首先,学界对动画电影的迭代蜕变认识不清。“原动画中国学派” 电影以短片为主,70年间创作了四五百部,数量众多;而长片仅有13部,屈指可数。而且在计划经济时代——动画电影的主要功能是宣教;其次还有大量的作品是艺术探索片,或以深刻思想批判性见长,或以新颖艺术形式的探索为人所称道,或两者兼得。至于娱乐性和商业性,只是放在从属的地位,因为在计划经济时代,一切都 “统购统销” ,体制内的动画电影人衣食无虞,动画电影短片大都和新闻短片及科教短片一样,是放在影院电影前作为 “加演” 片的,目的不是为了盈利。这实际上已与以长片称雄国际影坛、以商业盈利为旨归的美日动画电影的创作旨归大相径庭。而自1999年《宝莲灯》上映后的20年,中国进入了商品经济时代,动画电影创作成了影院长片、电视动画和网络动画的天下, “短片时代” 一去不返,优秀的短片只为业界和学界所津津乐道,而不是像长片那样为全民所知。而且,影院长片具有明确的商业目的,强调娱乐性, “寓教于乐” 成了其第一追求。其时,每年有三四十部国产影院长片上映。中国在 “长片时代” 才与美日欧动画电影强国进入同一跑道,尽管起步晚,但是弯道超车,后来居上的可能时刻存在。就此而言,把针对 “短片时代” 众多叙事理论和学术成果作为玉圭金臬,来衡量 “长片时代” 的创作,是对动画电影本体迭代蜕变的无视或盲视。一些文章实乃盲瞽之言,谈问题不能切中肯綮;甚至言不及义,大谬不然——遑论指导创作实践。还有些撰文者仅仅只看了为数不多的一些现象级动画电影片,就对中国动画电影的过去现在未来妄下雌黄,可谓井蛙语海、犀牛望月、三季人作四季语,能不谬乎?

第二,对叙事是当前动画电影创作的短板认识不足。随着21世纪中国动画电影创作的百花齐放、影响力日增,动画电影研究吸引了众多文化学者、影视学者,甚至经济学、政治学、哲学、历史学、神话学、文学领域的学者,大家云趋鹜赴、著书立说,发表闳言高论,各擅胜场。一时间动画电影学变得时尚而前沿,似乎成了一门 “显学”。有研究文化传承的,有研究动画电影美学的,有研究市场产业的,也有研究动画电影的政治、哲学、历史、神话及文学改编的,嘘枯吹生,皆拜国产动画电影创作繁盛之所赐。但一个值得关注的现象是,动画电影作为一门综合艺术,往往成了 “六经注我” 的材料,成了求证其他学科某个论断的例证,甚至郢书燕说,其大都与指导动画电影创作实践无涉。而且在这些孕大含深的 “学术成果” 中,撅天扑地的溢美谀辞比比皆是,龙吟凤啸般的称颂之声声声入耳。中国动画电影需要赞歌,也需要持平之论和危言危行,研究者要有闳识孤怀,有批评意识。特别是其创作中的问题,诸如叙事短板——鲜有人决痈溃疽;就是有探讨,也是劝百讽一。就是有人说其是白璧之瑕,也被讥为吹毛索瘢。但是恰恰是这叙事短板,是中国动画电影的附骨之疽,而非疥癣之疾,亟须学界优先关注,给予高度重视,能给创作以理论指导,使中国动画电影 “讲好故事” ,整体质量上更上层楼。

第三,不重视把文学与电影叙事学理论移植转化为动画电影创作理论。当下关于动画电影叙事理论的研究,很多是采用电影叙事学的一套理论,而且其主要来自西方叙事学。由于中西方文化的差异,观念不同在所难免,因此需要采取拿来主义,在比较艺术学的宏阔视域下,采用比较文学、比较电影学的研究方法,从跨文化、跨学科和跨历史方面着手,使西方文学叙事学、电影叙事学为国产动画电影的创作实践所用;要从中国文学和电影的叙事传统中汲取营养,从编剧学、导演学、摄影学、剪辑学中披沙拣金——从而建构具有中国特色的动画电影叙事学,使之成为致用之学。

理论研究应能切切实实地指导和提高动画电影质量,而不应仅仅是理论家坐而论道、扣盘扪烛、不涉实践,出一些错彩镂金的 “重要学术成果”。而这些宏文只是理论家同行看得懂,创作人员却如堕雾中不知所云。树立理论为实践服务,而非为理论而理论的思想,对很多研究者而言,虽然不那么轻车熟路,甚至有点痛苦,但却必须也应该转变,否则 “腹饱万言,眼空实践” ,就真的成了如鲁迅所言的 “空头理论家” 了。

三、动画电影叙事理论建构的渊薮和方法

源于西方的经典叙事学理论是中国动画电影叙事学的渊源,需要梳理其流变过程,善加使用。“20世纪80年代以来,经典叙事学与女性主义文学评论、修辞学、认知科学等相结合,极大地丰富了叙事理论,拓展了叙事学研究的对象。同时,叙事学领域的一些概念和模式也逐渐进入绘画和影视作品等非文字媒介的叙事艺术分析中。”①申丹,王丽亚.西方叙事学:经典与后经典[M]北京:北京大学出版社,2010:246.进入21世纪后的经典叙事学研究与后经典叙事学理论之间形成了多维度的互补与互动关系,它们均可用以分析非文学文本。李显杰在《当代叙事学与电影叙事理论》一文中将电影叙事理论大体分为四种相互交叉的理论形态:以麦茨为代表创立的 “语言结构表意说” ,主要以电影文本的句法结构和篇章组织为研究重心;以艾柯、沃伦为代表创立的 “影像符号编码说” ,着眼于电影影像符号学的研究理论,借用精神分析学,关注影片与观众的深层联系的第二电影符号学的电影叙事理论;以米特里、波德威尔为代表创立的带有综合色彩的电影叙事理论研究,可称之为 “叙事美学与艺术说”。②李显杰.当代叙事学与电影叙事理论[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),1999(6):18-28.可见,电影叙事学理论比文学叙事学理论更为复杂,侧重点不仅在于讲述者怎样讲好故事,还在于接收者参与感的体现,包括但不限于视觉、听觉、幻想等方面。

作为视听作品中一种特殊的体裁,动画电影与真人电影的差别就在于其表现对象本身不是生命体,而是使用造型艺术手段制作的假定性形象,打破了其与普通视听作品的界限,可以更大程度上展现创作者的想象力。③葛玉清.动画电影叙述艺术[M].北京:中国传媒大学出版社,2010:1.在动画电影作品中,创作者以一系列方式创造虚拟世界,观众们在观看动画电影时从一开始就接受了 “假” 的心理暗示,因此对动画电影中出现的变形夸张的人设和场景设计及超现实剧情总是有所期待,并认为动画电影在讲述故事方面比真人电影更 “陌生化” ,更奇观化,因而 “别是一家”。动画电影作为电影,除了具有电影的一般叙事特征外,还有 “动画电影” 的特殊性。

关于动画电影的叙事研究,具有创作指导价值的叙事策略研究一直是热点。近年来,自现象级国潮动画电影作品《西游记之大圣归来》上映引发 “国漫崛起” 的创作热潮后,《天眼传奇》 《小门神》 《年兽大作战》《哪吒之魔童降世》《白蛇:缘起》等也相继发力,反响不俗。其后便有一些论文探讨国产动画电影的叙事策略。如:《神性重建与传统回归:当下神话题材类国产动画电影的叙事策略》,探究了现代神话题材的改编形式,论述中国动画电影新叙事习惯的成型。④赵洋.神性重建与传统回归:当下神话题材类国产动画电影的叙事策略[J].当代动画电影,2018(2):29-32.《新中国动画电影70年的叙事策略嬗变论略》通过研究中国动画电影叙事策略的发展趋势分析中国动画电影的优缺点及走势。⑤杨晓林,张语洋.新中国动画电影70年的叙事策略嬗变论略[J].民族艺术研究,2019,32(6):28-37.《叙事重构:近年我国传统IP动画电影探究》分析了《西游记之大圣归来》 《大鱼海棠》 《白蛇:缘起》《哪吒之魔童降世》等中传统IP的现代化转化,提出应通过经典IP现代化转化的方式来打造带有民族特色的动画电影。⑥宋凯.叙事重构:近年我国传统IP动画电影探究[J].当代电影,2021(1):160-164.

在知网上以 “动画电影” “叙事结构” 为篇名核心词搜索,截至当下,搜到论文39篇,这些论文不乏蹊径独辟的研究方法和真知灼见。如:《动画电影的叙事结构—— 〈灰姑娘〉的形态学分析》,从功能的角度分析其叙事结构。⑦王杰文.动画电影的叙事结构—— 《灰姑娘》的形态学分析[J].北京电影学院学报,2006(5):47-52.《宫崎骏动画电影的叙事结构分析》分别从自然主题影片的叙事结构 “触犯—灾难—救赎” 和成长主题影片的叙事结构 “离开—考验—回归” 两种叙事结构来分析其作品的艺术效果。⑧王玥.宫崎骏动画电影的叙事结构分析[J].电影评介,2015(3):60-63.《场面构造对叙事结构的影响研究——以迪士尼的二维动画电影为例》,先论述配角媒介给予叙事结构的帮助,再从场景构造的角度来谈论叙事构成,并探究迪士尼的叙事策略。⑨金正铉.场面构造对叙事结构的影响研究——以迪士尼的二维动画电影为例[J].电影文学,2020(2):105-109.而以 “动画电影” “角色塑造” 为关键词,在知网搜索,其论文竟然多达750篇,角色及对动画电影作品的成功至关重要,因此一直最受研究者青睐。但是这些论文多涉造型设计,对于角色内在性格设计的研究仅有寥寥几篇。其实,国内动画电影角色的性格塑造一直是软肋,需要探微索隐,找到解决方法,以为创作实践服务。

此外,关于叙事伦理、改编理念、叙事视角、叙事结构、叙事时间、叙事空间、叙事技术、视听语言等的研究,也为学界所关注。而这些叙事元素,就是中国动画电影叙事理论体系建构的重要组成部分。

源之于比较文学的比较电影学研究方法,乃是最为切近动画电影研究的方法。将比较文学的理论和方法移植转化到比较电影学上,将比较文学的影响研究、平行研究、阐发研究、接受研究四种基本方法应用到比较电影研究实践中,其研究领域可以有电影类型研究、比较电影主题学研究、电影媒介学研究、比较形象学研究、电影思潮和流派比较研究、电影理论比较研究六个研究领域。①杨晓林.从比较文学到比较电影与动画电影研究[M].悉尼:国际华文出版社,2009:3-12.另外,还有学者将研究领域扩充到了九个,增加了电影出品人、电影文化创意与产业、电影文化市场三个领域,以适应新时代的来临。②李倍雷,赫云.比较艺术学[M].南京:南京大学出版社,2013:133-134.以比较电影的研究方法研究动画电影叙事,切实有效,也正当其时。

在当今全人类联系越来越紧密的趋势下,各个国家的动画电影创作相互借鉴、相互交流已成常态。从比较电影学的 “影响研究” 角度来探讨各国动画电影之间的互鉴互助、动画电影主题的源流变迁、动画电影的跨媒介叙事转化、他国动画电影中本国形象建构、动画电影思潮和流派的影响互动、动画电影理论的移植与文化过滤,甚至属于外部研究的动画电影的出品、产业、文化市场之间盘根错节相互依赖共存共融的关系等,都是非常有价值的研究课题。此外,动画电影作为综合艺术,涉及的艺术门类包括小说、戏剧、美术、摄影、舞蹈、音乐、建筑等,因此从比较电影学中的跨学科研究的角度切入,探讨各个艺术门类在动画电影艺术中的 “辅车相依” 和 “和合之美” ,分析其在动画电影作品中的新的特质,如 “动画电影音乐” “场景美术设计” “动画电影的戏剧美学” “歌舞动画电影” 等之于叙事的作用,乃其应有之义。

总而言之,对于 “原动画中国学派” 电影的本体转型应首先从叙事学入手,在进行当代文学叙事学与电影叙事学特征的探讨过程中,来探讨中国动画电影的叙事规律和规则。把文字叙事和影像叙事、真人影视叙事和动画电影叙事所遵循的原则吸纳运用于 “新动画中国学派” 动画电影的转型研究中,使之与静水流深的中国叙事学体系贯通,与当代世界动画电影叙事的主流与趋势接轨。如:艺术性和商业性在过往电影创作中大多有所偏向,非此即彼;而在21世纪全民文化水平大幅提高的新形势下, “下里巴人” 式的娱乐和 “阳春白雪” 的思想表达,不应再在电影中呈现为 “有你没我” 的二元对立状态,而应使两者水乳交融、唇齿相依,用娱乐性极强的外壳包裹深刻思想的核,使娱乐性和商业性相互成全、相得益彰,成就闳约深美的传世之作。这种创作理念在影院动画电影创作中更应被发扬光大。还有, “新动画中国学派” 电影的叙事研究要放置于中国传统动画电影与世界动画电影的大家庭中,才能确立自己的地位和特征。就此而言,比较电影学的研究方法也是动画电影本体转型研究一个至关重要的研究方法。

四、 “新动画中国学派” 电影叙事理论体系建构的构想

“新动画中国学派” 电影在叙事方面不尽如人意,对其做理论上的分析梳理,以求长善救失,为当下创作和未来发展助力护航, “首先需要确立其独有的艺术形态和特征,又要充分讨论它跟 “‘旧’中国学派” 动画电影的异同。”③盘剑. “新动画中国学派” 的理论体系建构[J].民族艺术研究,2021,34(1):14-21.就当下的创作实践而言, “新动画中国学派” 电影继承的流风遗躅更多是内在的文化传统和民族精神,而除旧布新则是全方位的,从观众定位、创作主旨、改编理念、思想内涵、题材内容到表现形式、策划制作、发行放映等,两者有蛹蝶之异,形貌几近天壤之别,如表1。

“新动画中国学派” 电影青蓝相继,传承了美术片诸多有生命力的元素,如儒道释的文化精神、文学美术戏曲等的艺术传统等。但它经历了一场由 “短片时代” 转型升级到 “长片时代” 的 “革命” ,是蛹化为碟、鱼变为龙、鲲化为鹏,而非染旧作新。诸多用以评价 “卡通片” 和 “美术片” 时代动画电影的话语体系和评论标准,已不太适合当下 “动画电影” (或曰动漫、国漫)时代的动画电影。时移事易, “无可奈何花落去” 乃是时势使然。当下亟须遍稽群籍、钩沉典作、显微阐幽、刮摩淬励,建立一套新的话语体系和标准来对21世纪20年来的创作进行评估和总结,建构叙事理论体系,以指导创作实践。

“新动画中国学派” 电影叙事理论的建构涉及——叙事理念和内容的重构,诸如本体构成、叙事策略、叙事伦理、改编理念等的蜕故孳新;叙事形式的创新,诸如叙事视角、叙事结构、叙事时间、叙事空间、角色设定、叙事技术、视听语言等的改弦更张等。其架构如下。

(一)叙事体系建构的现实语境

1.现状、方法与转型。涉及:国内外研究现状、存在问题及研究趋势;叙事学与比较艺术学方法论移植;从 “原动画中国学派” 到 “新动画中国学派” 电影艺术本体的转型。

2.数字时代、后喻文化与民族复兴的现实语境。涉及:智能融媒时代与大动画电影观的社会背景;讲好中国故事,传播民族文化的现实需要;图像叙事学、文学叙事学和电影叙事学的理论渊源; “民族地域性” 与 “人类共通性” 璧合的应对方略。

3.文明互鉴与全球化的比较动画电影叙事学视域。涉及:基于新世界主义的中日美欧动画交流互鉴;好莱坞类型动画梦幻主义和巨无霸战略对中国商业动画的启示;日本作者动画的写实主义和蝗虫战略对中国人文动画的启示;欧洲作家动画先锋探索和现实批判对中国文人动画的启示等。

(二)叙事理念及内容的更新

1.动画电影本体的转型和重构的多元融合。涉及:题材上使中国故事当下化和他国故事中国化;主题表达上由概念性表达到多元价值观与多义性的阐述;戏剧冲突设置上,使矛盾冲突由外在的意识形态转向内心冲突;故事模式建构上,从单一类型转向类型的杂糅与融通。

2.叙事策略的嬗变与传承。涉及:计划经济与短片时代的戏曲化、美术片、宣教片、艺术片策略;市场转型与长片时代的类型杂糅、娱乐至上、现实时尚策略;数字技术与巨片时代的真人动画电影、跨媒介叙事、交互叙事、虚拟仿真叙事策略等。

3.由农耕到工业及后工业时代的叙事伦理转变。涉及:儒释道 “三教” 伦理叙事主体与西风东渐;由宣教叙事、个性化叙事到娱乐叙事的主旨;由民族叙事到 “命运共同体” 叙事的文化转型:由 “美术片” 叙事到 “动画电影(动漫)” 叙事形式的变迁。

4.动画电影改编脱胎换骨和点铁成金的法门。涉及:坚持动画电影改编的现实性、时尚性和卡通性原则;在文学的动画电影改编中找到传统和当下的最佳契合点;在漫画的动画电影改编中要相互成就、共生共荣;在域外文学的中国化改编上,研发作品的 “中国芯”。

(三)叙事形式的创新

1.叙事视点由古代向现代和后现代转化。涉及:叙事视点变化与故事重心的转移;单视点叙事的传承与更新;多视点交叉与复调叙事;嵌套视点与多元视点。

2.叙事结构的模式拓展与丰富。涉及: “交叉小径的花园” 式后现代迷宫结构的迷魅;因果线性结构的变异与经典结构的现代性转变;互文化和复调化的分段式结构亚类型;诗意化散文式结构与琐碎化的日常叙事结构等。

3.由定型、脸谱化转为个性化、时尚与立体的角色设定研究。涉及:从 “千面英雄” 的 “千人一面” 到 “千人千面” 和 “一人千面” 转变的后现代人设;多面、成长与转变的圆形弧线人物;黄金配角的喜剧化与杂耍娱乐;群像的类型化、扁平化和个性化塑造等。

4.叙事时间上的深度掘进。涉及:本事到故事——叙述时间的畸变和倒错; “三一律” ——经典时间的分化和繁复;宏大叙事——史诗性时间的多元交错等。

5.叙事空间的广度拓展。涉及:现实和奇幻——叙述空间的主观演绎加剧; “三一律” ——经典空间的膨大和延展;跨类型叙事——异域空间的多元混成等。

6.视听语言的跨媒介修辞转换。涉及:文学与美术修辞的动画电影化;长镜头——散点透视的动态化;隐喻象征——赋比兴的借用与转化;意义叠加——重复、对偶、对比与互文等。

7.叙事技术:数字化绘制(绘画制作)涅槃更生。涉及:本体蜕变——动画电影与真人电影及纪录片边界的模糊化;平面手绘——单线平涂和水墨动画的无纸化革新;定格拍摄——木偶动画的美学特征及数码化图存、剪纸动画的美学特征及数码化图存;虚拟生成——真人动画、三维动画、仿真动画和交互动画的主流化革命等。

8.穷形尽相,面如其人的动画电影表演。涉及:中国程式化与卡通化的表演;日本写实性的表演;美国夸张性的表演;欧洲夸饰性的表演等。

结 语

作为国策, “讲好中国故事” 已得到了所有艺术人文学科的积极呼应,就 “新动画中国学派” 电影叙事理论的建构而言,这不仅是对国策的响应,在很大程度上更是动画电影本身创作实践的迫切需要。具有实践指导价值的动画电影叙事理论研究,不仅要在学理上找到渊源,在众多有实用价值的理论中要取精用宏、由博返约、犀燃烛照,建构理论话语体系,而且其研究者更应近距离接触创作者,要和策划人、制片人、投资人、编剧、导演、美术设计、分镜师、特效师、营销者等亲密接触,急动画电影人之所急,想动画电影人所想,使自己苦心孤诣建构的理论大厦经得起创作实践的检验,并且能回到创作中得到 “给养” ,得到完善。甚至坐言起行,知行合一,躬行实践,而不仅仅是托诸空言——作壁上观的守望者,数黑论白的评价者。唯有敦本务实, “新动画中国学派” 电影的叙事理论才是真理论,才能助力于民族动画的中兴和有功于动画电影强国建设。