墓葬世界里的伏羲女娲形象

——以考古发现资料为中心

郭 永 利

(兰州大学 历史文化学院考古学及博物馆学研究所,甘肃 兰州 730020)

中国文化视伏羲女娲为始祖神,又为开天辟地的创世神。 伏羲,在历史典籍中亦称“牺”“伏戏”“虑戏”“宓牺”“庖羲”“伏牺”“炮牺”。最早记载伏羲的是战国中晚期的《庄子》,之后的文献中记载较多。《易·系辞下》:“古者包羲氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。作结绳而为网罟,以佃以渔,盖取诸离。包羲氏没,神农氏作……”[1]这段史料,对伏羲的功绩作了较为全面的概括。女娲的功绩,《风俗通》:“天地初开,女娲抟土为人,剧务,力不暇共,乃引绳横泥中,举以为人。”[2]女娲创造了人。《淮南子·览冥训》:“往古之时,四极废,九州裂;天不兼复,地不周载;火爁炎而不灭,水浩洋而不息,猛兽食颛民,鸷鸟攫老弱。于是女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀,积芦灰以止淫水。”[3]经女娲补天之后,天地定位,四海安宁。

关于伏羲女娲的形象,流传下来的资料极少,难以得见其历史全貌,须通过考古发现的材料去认识。目前所见唐以前的伏羲女娲形象资料全部出土于墓葬,这为认识伏羲女娲形象的演变提供了绝好的观察视角和实物证据。

中国古代丧葬活动,是将地上生人的生活直接搬入地下,即所谓的事死如事生。在此观念下,古代的墓葬世界,就是对地上生人世界的模拟。先秦时期,在庙祠及宫殿墙壁上就绘有古代圣贤神灵形象。《孔子家语·观周》:“孔予观乎明堂,睹四门墉有尧舜之容,桀纣之像,而各有善恶之状,兴废之诫焉。又有周公相成王,抱之而负斧扆南面以朝诸侯之图焉。”[4]明堂壁画里是否绘有伏羲女娲画像,尚不明了,但在地上的建筑墙壁绘有图画的作法很早就已经有了。

明确可知在宫墙壁画中画有伏羲女娲形象的例子,是楚先王庙和汉鲁灵光殿。屈原《楚辞·天问》:“女娲有体,孰制匠之?”王逸《楚辞章句》中说,屈原放逐时,见楚先王庙公卿祠堂,上绘天地、山川、神灵等,其中就有女娲形象[5]。王延寿《鲁灵光殿赋》:“图画天地,品类群生。杂物奇怪,山神海灵”[6],其中写到“伏羲鳞身,女娲蛇躯”,鲁灵光殿是刘余自汉景帝三年 (前154) 徙为鲁王后所建,从其内容可知,在宫墙上绘有伏羲女娲像,这也是明确记载二位神同时被绘制在地上建筑里的例子。

墓室中的伏羲女娲图像,应是随着庙祠、宫殿壁画进入墓室而形成,并在发展过程中产生了更多的形象变化。墓葬作为礼仪性的祭祀空间,常见的主要神灵有二对,即伏羲女娲和西王母东王公。这是中国古代墓室中最为主要的二对对偶神,是死亡世界的主神,其他神灵的形象极少,也多属于从属地位。

从出土资料可知,伏羲女娲的形象成对进入中国古代墓葬的时间,约为西汉时期。与此同时西王母的形象也出现在墓室。东王公的形象出现较晚。墓室中伏羲女娲形象直到唐代仍然可见,而西王母与东王公这对对偶神在唐代已走出了墓室,也足见伏羲女娲在墓葬传统中的重要地位,直到宋元以后逐步走出墓室。

一、史籍中的伏羲女娲形象:人首蛇身

史籍中对伏羲女娲史迹记载的材料很丰富,但对其形象着墨并不多,仅有简单的文字描述。《列子·黄帝篇》:“庖牺氏、女娲氏、神农氏、夏后氏,蛇身人面,牛首虎鼻:此有非人之状,而有大圣之道。”[7]王逸《楚辞章句》:“传言女娲人头蛇身,一日七十化。”[8]王延寿《鲁灵光殿赋》:“伏羲鳞身,女娲蛇躯。”曹植《女娲画赞》:“或云二皇,人首蛇形。神化七十,何德之灵。”[9]《山海经·大荒西经》:“有神十人,名曰女娲之肠,化为神,处粟广之野,横道而处。”[10]皇甫谧《帝王世纪》:“太昊帝庖牺氏,风姓也。母曰华胥,燧人之世,有大人之迹出于雷泽之中。华胥履之,生庖牺于成纪。蛇身人首,有圣德,为百王先。”[11]王嘉《拾遗记·春皇庖牺》:“春皇者,庖牺之别号。所都之国,有华胥之洲。神母游其上,有青虹绕神母,久而方灭,即觉有娠,历十二年而生庖牺。长头修目,龟齿龙唇,眉有白毫,须垂委地。”[12]

从以上内容可知,形象描述虽然有极小差异,但大体是相同的,均为人首蛇身,即半人半兽,应是其原始形象。

二、汉代墓葬世界里的伏羲女娲形象:日月·升仙·帝王

汉代以前的伏羲女娲形象,出土资料极少,难以窥察其面貌。由考古发现可知,自西汉时期开始,伏羲女娲形象便成对出现在墓室当中。在现河南、陕西、山西、甘肃、山东、内蒙、四川、贵州、安徽、江苏、辽宁、新疆维吾尔族自治区均有发现,分布地域极广,可以说在整个汉帝国境内均有分布,也各具有地域性特点。

汉代墓室中伏羲女娲的形象,因考古发现有“伏羲”“女娲”榜题的壁画墓及石棺材料,依此其形象能够完全识别出来。如四川汉代简阳三号石棺以及陕北靖边杨桥畔东汉壁画墓,均可见到有榜题的伏羲女娲像[13](图1)。

汉墓里的伏羲女娲形象,大多配置于墓顶、墓门以及棺具的盖板上,主要有以下两种形象:

分列形象。均为人首蛇身或兽身。伏羲与女娲分别列于星宿图像、西王母及配属的仙界的两端或墓门两侧。有的配置规、矩或日月以及其他。

交尾形象。均为人首蛇身或兽身,二尾交缠。伏羲女娲并列,有的持规、矩或日月以及其他。

与日、月相配置的伏羲女娲形象最为常见,有的将日、月配置旁边,有的结合在一起,或绘制于腹部,或手持日、月。大多位于墓室顶部,分列在东、西方位上。中间主要是西王母及其配属图像。这也是伏羲女娲在墓葬中的最早形象。如西汉时期河南洛阳卜千秋壁画墓、洛阳浅井头壁墓等均为此形象[14](图2)。此时的伏羲女娲,形象与世俗人物无异,身着世俗人物的冠服,人首蛇身,双手拱在袖内。王嘉《拾遗记·春皇庖牺》中说到的伏羲“眉有白毫,须垂委地”,这种特殊的相貌,并没有出现在墓室画像当中。在山西临汾博物馆收藏一件西汉时期的陶壶,绘有伏羲女娲像,伏羲形象为龙首蛇身,太阳与身体结合,女娲像为蛇首人身,却不见月。这是考古发现的唯一一件伏羲不是人首蛇身的材料[15]。而交尾与并列形象,为较晚些时代的作法。

图1 榜题“伏羲”“女娲 ”陕西靖边杨桥畔渠树豪东汉壁画墓

图2 河南洛阳西汉卜千秋壁画墓

汉代阴阳五行思想盛行,伏羲手捧太阳或与太阳配置在一起,代表阳;女娲配置月亮,代表阴。《淮南子·天文训》云:“日者,阳之主也,……月者,阴之宗也”[3]171。《晋书·天文志》:“日为太阳之精,主生养恩德,人君之象也……月为太阴之精,以之配日,女主之象。”[16]

伏羲、女娲阴阳交合,育有万物,这是阴阳化育万物的开始。《说文》:“娲,古之神圣女,化万物者也。”[17]也因此,在进入墓室这时,这二神的形象便居于最高地位,位于葬具的顶部及墓室的顶部。伏羲女娲与日、月、星宿配置的作法,在西汉时期便已经形成了较为固定的墓葬传统。

在不少的伏羲女娲图像中,有手持的芝草形象。如陕北米脂出土地的东汉画像石上,绘于墓门的伏羲一手中所持芝草是明确的。陕北靖边杨桥畔东汉壁画墓中,伏羲女娲绘于天象图中,伏羲一手持矩,一手持芝草[18](见图1)。芝草,也即仙草。汉代丧葬观念里,升仙是主题。从皇帝到民众,人们死亡后的理想归宿是升仙。因此寻找仙山和死后升仙,成为秦始皇和汉武帝的追求的目标,汉代与升仙有关的题材在墓葬图像中大行其道。在此风潮之下,西王母、天门、昆仑山图像常常表现在墓室中。仙草多绘于西王母所居昆仑山上或持于羽人手中,代表着昆仑世界。伏羲女娲形象进入墓室后,伏羲或女娲手中也出现了仙草的踪迹。也代表着伏羲女娲也具有保佑人们进入仙界的功能,也因此,伏羲女娲形象也可与西王母、东王公居于墓门两侧,这里的墓门,是墓葬的入口,也是仙界的入口。

两汉时期的伏羲、女娲形象为世俗人物模样,但其肩部出现了双翼。河南南阳麒麟岗东汉早期的画像石墓门楣刻有伏羲女娲,腹部是巨大的日、月,二神均有双翼,呈分立形[19](图3)。神像肩部出现翼,即代表具有飞仙的性质。如西王母、东王公形象绝大部分是有翼的。伏羲、女娲肩上的翼应与西王母、东王公的双翼一样,将升仙和护佑的功能表达了出来。

图3 河南麒麟岗汉画像石墓

除了与日、月、西王母相配置外,伏羲女娲手中最常见的形象,是规、矩(图4)。《墨子·法仪》:“百工为方以矩,为圆以规,直以绳,正以县。”[20]古代人认为规画天、矩量地,规矩代表天地秩序,代表治理天地。《淮南子·天文训》中记载:“东方木也,其帝太昊,其佐句芒,执规而治春。”[3]183~184故规具有治理的意义,即维持秩序。汉墓图像中普遍的持规、矩的二神形象中,所着意的,更是规矩之代表的意义,这应是汉代对于二神具有秩序特性的认识。因此,可以看到二神形象地位高于昆仑山主神西王母及其配属,可与星宿配置在一起。手持规、矩与星宿同列的形象,也是十六国北朝至唐代墓室中主要的形式。

图4 山东武梁祠画像拓本

伏羲女娲手中持乐器的例子,主要集中在四川地区,陕北也有发现,其他地区发现较少。如四川合江东汉四号石棺上的伏羲女娲手中所持之物,应为鼓与排箫[21](图5)。发现乐器的例子数量并不少,可以说较为普遍。《说文》:“瑟,庖羲所作弦乐也。”[17]虽然现有的相关的文献中并没有提到鼓,与墓室图像中的手中所持鼗鼓似并不相符,但伏羲发明过乐器却也得以反映到了墓室图像当中。

图5 四川合江四号东汉石棺画像

不仅是乐器,伏羲也有作乐。《楚辞·大招》:“伏戏《驾辩》,楚《劳商》只。”[5]293伏羲所制乐曲,除《驾辩》外,马啸《绎史》引《孝经钩命决》:“伏羲乐曰《立基》,一云《扶来》,亦曰《立本》。”[22]《隋书·音乐志》记载伏羲有网罟之詠[23]。

从汉代墓室图像叙述的角度来看,二像手中如若持鼓与箫,则不会出现规矩的形象,因此可以说与所持规矩具有相同的作用。因此,这里的乐器,能够表现在二像的手上,代替了规矩,同时也是在说明乐也具有秩序的功能。这里的乐器,是秩序的威严。中国古代的礼制,礼与乐不可分。礼是等级,是秩序,而乐也同样是,因此伏羲女娲手中便持有了乐器。

东汉时期,伏羲的头冠也在发生变化。西汉时期伏羲头顶着小冠,为常见的世俗普通人形象。东汉时,开始变成了头着通天冠及三山冠的形象(见图3、图4)。通天冠为古代帝王所用的冠帽。武梁祠画像中的伏羲形象,就是头着通天冠,手持矩的形象。而更令人深思的是,在画像的右侧,刻有榜题为:“伏羲仓精,初造王业,画卦结绳,以理海内。”[13]29这是汉代人心目中的伏羲,有着伟大的历史功绩,戴上通天冠,手持规矩,便是初造王业的第一帝王的形象了。这一形象,直到十六国时期出土的墓葬图像中的伏羲像,也仍然没有改变。而女娲形象更趋于中年妇女形象。着三山冠的伏羲,与东王公头上戴的三山冠是相同的,也仍然是升仙功能的加强。

三、魏晋北朝隋唐墓葬世界里的伏羲女娲形象:杂糅与认同

魏晋十六国北朝隋唐时期墓葬出土的伏羲女娲像虽然不如汉代数量多,却是发生剧烈变化的时期。这一时期一方面继承了汉代以来的传统图像形式,同时又与外来文化交融,创造出了杂糅中外文化因素的形象。在新疆吐鲁番阿期塔那北朝唐代墓葬中极为普遍的随葬伏羲女娲像,也说明了对中华传统文化的认同。

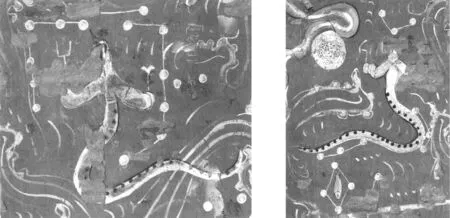

魏晋十六国时期考古出土的伏羲女娲图像材料主要出土于河西地区的墓葬。这一地区的伏羲女娲形象绘于墓室的顶部及葬具的顶部,主要为交尾手持规矩的形象,升仙与帝王形象的伏羲仍然可见,这也是延续了汉代中原地区的墓室图像传统。这一时期形象上也有新的变化。在河西嘉峪关毛庄子发现的魏晋时期的墓葬中,木棺的侧梆画有伏羲、女娲交尾像,两侧绘上了星宿、连绵的山峦(仙山)相配置,尤其是西王母为主神的昆仑山仙山的形象,第一次出现在主像伏羲和女娲的两侧[24](图6)。仙山、星宿、交尾像,这样的图像程序,也是北朝及隋唐时期的最主要的形式,而汉代时期变化多样的其他的伏羲女娲形象再也没有出现墓室中。

图6 河西嘉峪关毛庄子魏晋棺板画

北魏时期,佛教的因素出现在伏羲女娲图像组合中。北魏时期的墓葬材料,是山西大同沙岭七号壁画墓。该墓棺板上有纪年,为公元435年,墓主为北魏鲜卑贵族侍中主客尚书平西大将军破多罗氏的母亲,墓葬等级较高。伏羲女娲像绘在墓室甬道的顶部[25]。二像呈交尾形象,中间绘有佛教的摩尼宝珠,宝物在中间,周围为火焰,象征消除疾病与痛苦(图7)。伏羲女娲分列于两侧,中间配置佛教摩尼宝珠的作法,还可以在敦煌莫高窟的西魏285窟中见到相类似的形式,这是汉代以来的文化传统进了佛教的殿堂。

图7 山西大同北魏沙岭壁画墓

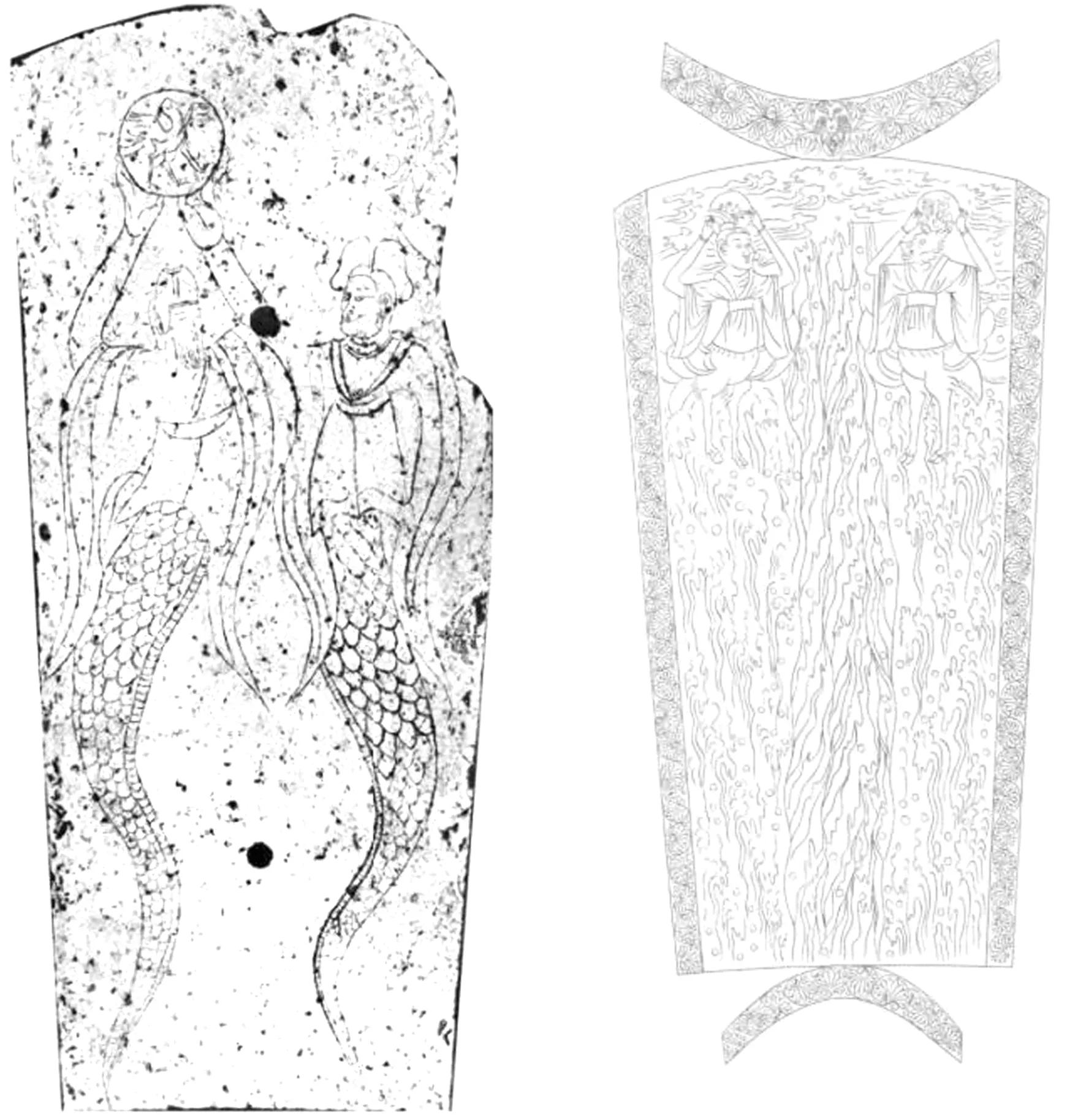

收藏于河南洛阳关林的一具北魏时期的残石棺盖上,阴刻有人首人身蛇尾的一男一女形象,石棺上的伏羲、女蜗分别手托日月,日中有昂首翘尾的三足金乌,月中桂树两侧,有持臼捣药的玉免和舞姿的蟾蜍[26],同时还绘有星宿及银河。这应是汉代以来墓室传统中的伏羲女娲形象。至此,以伏羲女娲为主像,手中高举日、月,周围以银河、星宿配置,刻于棺盖之上的做法形成了固定模式,直至隋唐时期,图像的组合形式并无大的变化。

陕西咸阳北周匹娄欢石棺棺盖中央刻有双手托举日月、人首蛇身的伏羲、女娲并列像,周边为星宿,与洛阳关林的残石棺较为相似[27]。与北魏时期的形象相比有着明显变化的,则是人物肩上多了飘飞的披帛,并且身着胡服,同时伏羲着北周时期世俗官员常见的笼纱冠,面貌类似胡人形象(图8)。根据出土的墓志可知,墓主为云州盛乐人,因军功赐鲜卑姓匹娄氏,此人地位不低。

陕西西安北周郭生墓出土的石棺盖上刻有伏羲女娲形象。除了星宿、云气围绕,双手托日月与匹娄欢等墓葬石棺相似外,伏羲为人首鸟身,蹄足,双手戴钏,女娲为牛头鸟身蹄足,双手戴钏的形象,在棺盖的缘边刻一周忍冬纹样[28]。传统的伏羲女娲图式,也只有日、月、云气的传统还有保留,其他形象均发生了变化,与汉代以来传统中的人首蛇身形象完全不同,异域文化特点鲜明(图9)。

图8 陕西咸阳北周匹娄欢墓石棺 图9 陕西咸阳北周郭生墓石棺

陕西西安北周李诞墓是经考古发掘的为数不多的在华外来人墓葬。据墓志,李诞为婆罗门后裔,其祖、父可能是来自天竺的婆罗门人,来华可能在其祖父时。李诞于北魏正光年间远游罽宾,回长安后因其为婆罗门种族多次受到皇帝的赏赐。伏羲女娲像刻于石棺盖上,为人首蛇身形象的一男一女,双手托举日月于头顶,周围刻星宿和云气[29](图10)。这具石棺上的日月,也显出不同来,即伏羲手中所举为新月,并非太阳。女娲托举着太阳。除伏羲女娲日月配置错位外,出现新月的作法,显示了与汉代以来的传统文化使用圆月的作法有着明显的不同,应为外来文化的表达。李诞石棺的前挡刻有门,门两侧为胡人形象的守护力士,门前刻火坛,这是外来宗教的祭祀场景,在祆教艺术中,火坛是常见主题。在侧挡刻四神图像,又是中华传统文化的内容,充分反应出了中外文化的交融。

图10 西安北周李诞墓石棺

波斯萨珊艺术的典型纹样也出现在北朝时期的石棺上。如隋代陕西三原李和墓石棺,与郭生墓石棺、洛阳关林石棺、匹娄欢石棺相似,在棺盖上刻有伏羲女娲形象,但这具石棺上的伏羲女娲形象,为人首鸟身,手托日月而立,在周围刻成行的联珠纹。联珠纹内,是高鼻深目胡人相貌的神人面以及虎、豹、公鸡、犬、马等外来神兽的兽面,为波斯萨珊艺术所常见[30](图11)。

图11 陕西咸阳隋代李和墓石棺 图12新疆吐鲁番阿斯塔那墓地唐代绢画

唐代伏羲女娲图像发现于新疆吐鲁番地区的阿斯塔那墓群,均出土于麴氏高昌时期和唐西州时期的墓葬 ,数量不少,应为普遍的丧葬现象。伏羲居左女娲居右,伏羲持矩,矩上多有墨斗;女娲持规,均为人首蛇身,以交尾为主要形式,尾部交缠表现得非常夸张,在四周绘有日月、星辰。这无疑是汉代以来传统的作法。但所不同的,伏羲女娲手中不托举日月,日月分布在画面的上、下位置(图12)。太阳中不画三足乌,以放射状的细密线表示光明,在一圈联珠纹内绘新月来表现月亮,此种风格的表达,是与汉文化的日月表达完全不同的。

新月联珠纹,在波斯萨珊时期极为流行。在伊朗塔克·博斯坦(Taq-e Bostan)萨珊浮雕左壁,有萨珊王朝库思老二世狩猎图,画面中库思老二世身旁的人物,衣服上的装饰,就是联珠新月[31](图13)。

联珠新月在新疆拜城克孜尔佛教石窟中也可以见到。在第8窟供养人衣服上,有联珠新月。第38窟的顶部的日天和月天,与伏羲女娲像的日月表达相同[32](图14)。伏羲女娲的身上穿着波斯萨珊时期常见的联珠纹装饰的衣服。伏羲女娲的面貌有汉人形象,也有西域少数民族高鼻深目、卷发虬髯的形象。

图13 萨珊波期库思老二世狩猎图人物联珠新月

图14 新疆克孜尔石窟第8窟顶日、月

波斯萨珊典型装饰纹样能表现在传统的伏羲女娲像上,与广大的西域地区,各民族文化长期交流互动有关,也体现出中外文化交融互动的深刻程度。

四、五代宋元墓葬世界里的伏羲女娲形象:镇墓神煞

这一时期考古发现的伏羲女娲形象很少。在五代、辽代墓室壁画中发现有人首蛇身形象,配置在墓门处,均为交尾形象,与以往的形象不同,仅余人首与蛇身。如内蒙清水县梁尔梁五代壁画墓,将伏羲女娲绘于墓门处[33](图15)。还有单独的形象,如四川南宋华莹墓安丙家族墓中的安宝孙墓,出土有人首蛇身的男女陶俑,头高抬起,蛇身盘曲[34](图16)。对于此类形象,也有学者认为应为墓葬神煞,起镇墓保佑的作用。

图15 内蒙清水河县塔尔梁五代壁画墓

图16 四川南宋华莹墓安丙家族墓安宝孙墓

宋元及其以后的墓葬中,伏羲女娲在墓葬世界中的地位已全面下降,形象变得很小,失去了在墓室世界中的主导地位,逐步退出墓室。

五、结语

《汉书·律历志》引刘歆《世经》:“庖牺继天而王,为百王先。首德始于木,故为帝太昊。”[35]《汉书·古今人表》中首列太昊帝宓羲氏即伏羲,次列炎、黄,以伏羲为首,认为伏羲“继天而王”[35]863~867,班固《白虎通义》:“三皇者,何谓也?伏羲、神农、燧人也。”[36]伏羲成为三皇之首、百王之先,地位推得很高。皇甫谧《帝王世纪》也说:“太昊帝庖牺氏,风姓也,蛇身人首,有圣德,都陈,做瑟三十六弦。燧人氏没,庖牺代之,继天而王。首德于木,为百王先。帝出于震,未有所因,故位在东方,主春。象日之明,是称太昊。”[11]汉代墓葬出土丰富的伏羲女娲形象材料,也可证在汉代时,伏羲地位很高,武梁祠画像中的伏羲头戴通天冠,手持矩,榜题“初造王业”,就是汉代人心目中的远古帝王形象。综合以上,墓葬所见伏羲女娲形象与史籍记载是相合的。伏羲女娲的形象能在墓室中长期存在,应与其具有祖先崇拜以及秩序的内在特性有关,也成为丧葬传统图像。

魏晋十六国北朝唐时期,伏羲女娲形象多见于边远地区,以星宿、日月的配置为其固定的图像组合,所在墓葬空间的位置及固定的图式,仍继承着汉代以来的古老传统,外来文化的因素与这一传统的融合更为深刻,文化杂糅成为最为显著的现象,表达了外来文化对伏羲女娲墓葬传统的认同。

宋代经过堪舆书的大整理,《地理新书》成为丧葬指导书,神煞形象在墓葬空间中占据主流,宋元以后伏羲女娲形象逐步退出了墓室。

通过以上对汉至隋唐五代墓葬世界里伏羲女娲像的梳理,我们也认识到伏羲女娲文化根基深厚,涉及面广,在中华传统文化中有着重要地位,也是认识文化认同与互动的重要历史物证。考古发现,让我们可以直接看到古代伏羲女娲这二个远古神形象的具体表达,能够更加深入理解伏羲女娲的诸多面相,这可能是在伏羲女娲祭祀文化传承到今天,更应该去深入挖掘的东西。