我国环境法典总则的证成与构想*

吴卫星 周嘉敏

一、引言

20 世纪70 年代以来,各国先后进入了一个“大量环境立法”的时代,环境法规范数量急剧增加,由此也带来了环境法律复杂化、法律规范不统一等现象,给环境法律的适用带来诸多难题。随着环境法的代际发展,各国越来越重视环境立法的一体化、综合化和系统化。20 世纪90 年代以来出现了环境立法法典化的趋势,1998 年颁布的《瑞典环境法典》被认为是“世界上第一部具有实质编撰意义的环境法典”①参见《瑞典环境法典》,竺效等译,法律出版社2018年版,译者序第1页。。此外,法国、意大利、爱沙尼亚、俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、柬埔寨等欧亚国家也已经制定或者正在制定本国的环境法典或者准法典。

随着《中华人民共和国民法典》(简称《民法典》)的颁布,我国开始进入一个法典化的时代。《全国人大常委会2021 年度立法工作计划》宣布“研究启动环境法典、教育法典、行政基本法典等条件成熟的行政立法领域的法典编纂工作”②参见中国人大网,http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202104/t20210421_311111.html,最后访问日期:2022年8月3日。,我国环境法典编纂正逐步从学者的研究和建议转变为立法计划和实践。在环境法领域,我国采取的是“基本法—单行法整合模式”③徐以祥:《论我国环境法律的体系化》,载《现代法学》2019年第3期。,但并不成功,被定位为环境保护领域“基础性、综合性法律”的《中华人民共和国环境保护法》(简称《环境保护法》)并没有发挥出作为基本法应具有的效力。对此,我国大部分环境法学者主张环境立法采取“适度法典化”的模式④参见张梓太:《中国环境立法应适度法典化》,载《南京大学法律评论》2009年第1期;吕忠梅:《中国环境立法法典化模式选择及其展开》,载《东方法学》2021年第6期。。该模式被学者们主要阐释为两个维度:其一,法典编纂的渐进性和阶段性。即有计划地分阶段编纂环境法典,将编纂目标分解为多个更具操作性的子任务,在此进程中逐步予以更新和完善,最终形成一部较为成熟的环境法典⑤参见张梓太:《中国环境立法应适度法典化》,载《南京大学法律评论》2009年第1期;施珵:《德国环境法法典化立法实践及启示》,载《德国研究》2020年第4期。。其二,环境法典调整的范围适度。从各国所达成的有限共识来看,环境法的核心领域始终是环境法典必不可少的内容⑥参见施珵:《德国环境法法典化立法实践及启示》,载《德国研究》2020年第4期。。鉴于我国环境法各个领域的发展程度不同,有学者建议,可以先将比较成熟的环境法律规范纳入环境法典,而不必过于追求环境法典体系的内容全面性⑦参见吴凯杰:《论环境法典总则的体系功能与规范配置》,载《法制与社会发展》2021年第3期。。这一方面便于启动环境法的法典化进程,另一方面也为将来进一步提升法典化程度奠定基础。照此构想,环境法在法律渊源方面就出现以法典法为主、法典法与单行法共存的“双法源”构造⑧参见张梓太:《中国环境立法应适度法典化》,载《南京大学法律评论》2009年第1期;吕忠梅:《中国环境立法法典化模式选择及其展开》,载《东方法学》2021年第6期。。

在“适度法典化”模式的指引下,借鉴我国《民法典》和其他国家环境法典编纂的有益经验,将有助于促进我国环境法典的编纂。我国《民法典》就是在《中华人民共和国民法总则》《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国侵权责任法》等民事基本法和单行法的基础之上整合而成的。从国外来看,爱沙尼亚从2000 年开始启动制定环境法典的相关工作,2007 年爱沙尼亚官方正式启动环境法典起草工程,2014 年先行颁布了《爱沙尼亚环境法典(总则)》,之后再进行法典分则的编纂工作①参见张忠利:《迈向环境法典:爱沙尼亚〈环境法典法总则〉及其启示》,载《中国人大》2018年第15期。。笔者主张,既然环境法典的编纂不可能一蹴而就,而应当分阶段、分步骤地逐步完成,那么我国环境立法的当务之急是先制定环境法典的总则部分,确定一个环境法律体系的框架和环境法律发展的方向,为今后“总则+分则”集成为环境法典夯实基础。

二、制定环境法典总则的理论动因

环境法体系的总分结构由来已久,已臻成熟。环境基本法历经政策法、框架法、综合法的发展过程,逐步构成与单行法并行的格局②参见李挚萍:《环境基本法比较研究》,中国政法大学出版社2013年版,第29-31页。。在理想状态下,环境基本法与其他单行法构成总分结构,环境基本法通过概括性规定提供一个“引力场”,其他单行法在其周围就环境法的具体领域加以规定③参见秦天宝:《比利时弗拉芒地区〈环境政策法(草案)〉述评——兼谈对中国的借鉴意义》,载《环境法治与建设和谐社会——2007年全国环境资源法学研讨会(年会)论文集》,第576页;吴凯杰:《论环境法典总则的体系功能与规范配置》,载《法制与社会发展》2021年第3期。。随着环境立法综合化趋势的加强,许多国家的环境基本法不再满足于明确基本法律原则、宣示环境目标及政策等功能,而是整合了部分单行法的内容,开始对公民和社会组织的权利义务、纠纷解决机制、法律责任等内容作出详尽、系统的规定,具有了不同程度的法典编纂性质④参见李挚萍:《环境基本法比较研究》,中国政法大学出版社2013年版,第30页。。这一趋势促使我们反思环境基本法模式下的总分结构所具有的局限性。有学者指出,在环境基本法模式下,各单行法由于欠缺对环境法律规范体系的整体关照,因此在目标协调性、内容全面性、逻辑自洽性与价值一致性方面存在不足,这导致环境法的整体结构处于松散状态,单行法可能在不断更新过程中发生规范“逸出”,逃离基本法的约束,因此,环境基本法模式无法从根本上解决环境法律规范之间存在的结构性问题⑤参见吕忠梅、窦海阳:《民法典“绿色化”与环境法典的调适》,载《中外法学》2018年第4期;吴凯杰:《论环境法典总则的体系功能与规范配置》,载《法制与社会发展》2021年第3期。。现实中,我国《环境保护法》即便经过修订也依然“徒有基本法之名而无其实”,其对各单行法所起的统率作用微乎其微。在法律实施层面,相关主体仍以各种环境单行法为直接依据和重要基础⑥参见张梓太:《论我国环境法法典化的基本路径与模式》,载《现代法学》2008年第4期。。

与之相较,环境法典模式的总则具有更强的“体系强制效力”⑦吴凯杰:《论环境法典总则的体系功能与规范配置》,载《法制与社会发展》2021年第3期。。纵观《民法典》的编纂历史,可谓几度浮沉,经历了“解”法典与“再”法典化的长期辩证过程,但是撇去繁华,我们就会发现,《民法典》的生命力源于其高度体系化所产生的体系效益⑧参见苏永钦:《体系为纲,总分相宜——从民法典理论看大陆新制定的〈民法总则〉》,载《中国法律评论》2017年第3期。。正如达维德所说,总则“牵涉到的问题,真正说起来,超过这个总则,不单是法的结构,而更多的是总则所表现出来的系统化精神与抽象的倾向”①[法]勒内·达维德:《当代主要法律体系》,漆竹生译,五南图书出版公司1990年版,第89页。。上述所谓体系效益或言系统化精神是在“规则—原则”的架构下提出的。这种法律体系观吸收了纯粹法学的规范理论,并进一步将法律规范类型化为规则和原则两种基本要素,兼顾整个体系的形式理性和逻辑自足性,同时也吸收了利益法学价值融贯性的思想内核②参见徐以祥:《论我国环境法律的体系化》,载《现代法学》2019年第3期。。因此,“规则—原则”的架构可以极大地弥补环境基本法模式的总分结构在逻辑自洽性、价值一致性等方面所存在的缺失。至于环境法典模式的总则所具有的抽象倾向,则主要得益于它的立法技术,即潘德克顿模式的“提取公因式”方法。公因式的提取,要么是在总则中规定共同的部分,把例外的情形交由分则处理,要么是从分则中提炼出更具抽象内涵的规范放置在总则中,以弥补分则的不足。法典模式下总则与分则的规范之间构成“普通—特别”“共同—个别”的关系③参见苏永钦:《体系为纲,总分相宜——从民法典理论看大陆新制定的〈民法总则〉》,载《中国法律评论》2017年第3期。。总则与分则平等适用,这样就可以通过更新分则的方式侧面弱化法典可能存在的滞后、僵化之弊端④参见竺效、田时雨:《瑞典环境法典化的特点及启示》,载《中国人大》2017年第15期。。就此而言,法典的总分结构是一个开放性结构,能够与时俱进,不断适应法律的新发展。

三、制定环境法典总则的现实动因

在“适度法典化”模式指引下编纂的环境法典总则在理论上具有更强的体系强制效力,同时具有更为灵活的动态性、开放性和适应性。从现实主义角度考量,借助于环境法典总则的编纂,可以发挥其面向实践的诸多功能。举其要者,包括整合各个不同环境要素的立法,填补现有环境法律上的空白,提升环境法律的适用性,以下分述之。

(一) 整合不同环境要素领域

按照要素分割立法是过去世界各国环境立法的通行模式,我国环境法在发展初期就是遵循这一主线,强调对不同污染源的末端治理和对单一自然资源的保护和管理,注重发挥单行法的规范功能。长此以往,我国环境法律规范系统被划分成了污染防治、自然资源管理和区域生态保护等子系统⑤参见徐以祥:《论我国环境法律的体系化》,载《现代法学》2019年第3期。。这些子系统内部又可以按照特定环境要素划分成不同领域。以污染防治领域为例,这一领域被分为了水污染防治、海洋污染防治、大气污染防治、土壤污染防治、放射性污染防治、固体废物污染防治等。由此可能导致一个环境要素领域被多部立法调整的情况⑥参见吕忠梅:《新时代环境法学研究思考》,载《中国政法大学学报》2018年第4期。,例如,我国涉水立法就有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》(简称《水污染防治法》)、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》等多部法律。

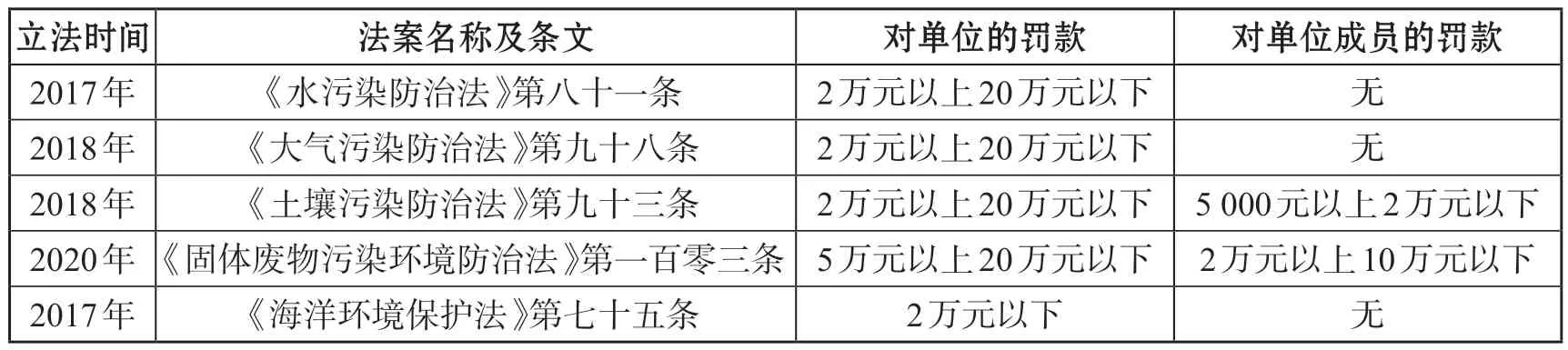

这种单要素、分割式立法明显有悖于生态系统的整体性和相互关联性,也进一步加剧了法律条文之间的重复、冲突和制度的碎片化问题。以单位环境违法行政处罚双罚制为例,该制度基于“公司法人格否认”原理,在单位环境违法时,既对单位实施行政处罚,也对单位成员(直接负责的主管人员和其他直接责任人员)进行处罚,从而起到“刺破公司面纱”和精准威慑的作用①参见吴卫星:《我国环保立法行政罚款制度之发展与反思——以新〈固体废物污染环境防治法〉为例的分析》,载《法学评论》2021年第3期。。然而,在我国生态环境立法实践中,由于相关立法草案的起草时间和起草部门不同等,该项制度时有时无,相当不统一。我国部分环境立法例如《水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》(简称《大气污染防治法》)、《中华人民共和国土壤污染防治法》(简称《土壤污染防治法》)、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(简称《固体废物污染环境防治法》)、《中华人民共和国海洋环境保护法》(简称《海洋环境保护法》)、《中华人民共和国长江保护法》、《中华人民共和国生物安全法》(简称《生物安全法》)都有双罚制的规定。但是有些环境立法例如《中华人民共和国放射性污染防治法》(简称《放射性污染防治法》)、《中华人民共和国野生动物保护法》(简称《野生动物保护法》)以及新近颁布的《中华人民共和国湿地保护法》(简称《湿地保护法》)、《中华人民共和国噪声污染防治法》(简称《噪声污染防治法》)、《中华人民共和国黑土地保护法》(简称《黑土地保护法》)等均没有行政处罚双罚制的规定。即使是有双罚制规定的环境立法,对于某一种特定环境违法行为是否采用双罚制以及具体处罚种类、数额等也多有不同之处。以常见的环境违法行为“拒绝、阻扰监督检查或者在接受监督检查时弄虚作假”为例,《水污染防治法》《大气污染防治法》《土壤污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《海洋环境保护法》均明确规定了该项违法行为的行政处罚责任,但具体责任规定又有相当差异(见表1)。

表1 现行污染防治法关于“拒绝、阻扰监督检查或者在接受监督检查时弄虚作假”的罚款规定

在持续推进生态文明建设的当下,环境法如果想要去“碎片化”,落实现代环境政策的整体性保护理念,就必须按照系统论的思想对不同环境要素领域的法律规范进行重组。借助环境法典编纂的契机,在总则中综合考虑污染在不同环境要素之间的迁移和转化,整合污染防治、自然资源管理和区域生态保护等环境领域,统筹海洋和陆地环境保护,从而实现环境法体系的协调、融贯和自洽。

(二) 填补环境法律空白

总则的一个重要作用在于填补环境立法的空白,我国环境法律特别是《环境保护法》还缺乏现代环境法的新内容,例如有关环境权、综合环境许可证等的规定。环境权是生态文明时代的核心权利,自20 世纪70 年代以来已有近90 个国家在其宪法中明文规定了公民环境权①参见吴卫星:《环境权入宪的比较研究》,载《法商研究》2017年第4期;吴卫星:《环境权理论的新展开》,北京大学出版社2018年版,第18页。。在区域国际法层面,环境权被一些区域性人权公约或者区域性环境公约确认,1981年通过的《非洲人权和民族权宪章》第24 条、1988 年通过的《美洲人权公约经济、社会和文化权利领域议定书》(《圣·萨尔瓦多议定书》)第11 条、1998 年通过的《在环境事务中获取信息、公众参与决策和诉诸司法的公约》(《奥胡斯公约》)序言及第1 条、2003 年通过的《非洲人权和民族权宪章关于妇女权利的议定书》第18 条第1 款、2004 年通过的《阿拉伯人权宪章》第38 条、2012 年通过的《东盟人权宣言》第28 条(f)项均明文承认了环境权。1950年通过的《欧洲人权公约》没有环境权的明文规定,但欧洲人权法院认为它是一部“活的文书”,应该根据目前的情况加以解释②See Kaarel Relve.The Subjective Right to Environment in the General Part of the Environmental Code Act.Juridica International,Vol.24(2016),p.33.。欧洲人权法院通过对该公约的扩大解释,频繁运用该公约第8 条家庭和隐私权(right to family and private life)来保护环境利益,这是该公约机制下保护个人环境法益最重要的一条管道③参见吴卫星:《环境人权在联合国系统之演进——联合国人权理事会第48/13号决议之评析》,载《人权法学》2022年第3期;吴卫星:《环境权研究——公法学的视角》,法律出版社2007年版,第172-177页。。尤其值得注意的是,联合国人权理事会2021 年10月8日第48/13号决议、联合国大会2022年7月28日第76/300号决议先后确认享有清洁、健康和可持续环境的权利(right to a clean,healthy and sustainable environment)是一项人权,正式在全球层面承认环境权是一项独立的人权。

当然,也有不少国家例如哈萨克斯坦、爱沙尼亚、赞比亚、坦桑尼亚,在缺乏宪法环境权规定的情况之下通过法律确认了环境权(法定环境权)。例如,在没有明确的国际法、欧盟法和宪法基础的情形下,《爱沙尼亚环境法典(总则)》第23 条规定了“满足健康和福祉需求的环境权”(right to environment that meets health and well-being needs),其立法初衷是确立一个实体性的权利,而非仅仅将其作为一项程序性权利。爱沙尼亚最高法院的立场是,只有当相关环境标准和每个人容忍环境影响的义务能够在法律中得到确定时,一项独立的主观环境权才会被确立。由于第23 条依赖于几个未定义的法律概念(“环境”“健康和福祉需求”和“重要联系”等),其未能通过爱沙尼亚最高法院对独立主观环境权的测试①See Kaarel Relve.The Subjective Right to Environment in the General Part of the Environmental Code Act.Juridica International,Vol.24(2016),p.36,41.。然而,这并不意味着爱沙尼亚环境权入法的失败。环境权条款位于总则中,而总则的重要设计目的在于整合单行法的内容,编纂和扩展围绕环境权的法律实践。因此,总则中的环境权并不需要像单行法中的条款一样单独通过有关独立主观权利的检验,它可以交由分则确定其权利范围和内容。我们不能不肯定《爱沙尼亚环境法典(总则)》在确立环境权方面的重大意义,它使得个人使用环境和保护自己免受风险和伤害的利益获得了权利保障。虽然在法典分则尚未完全配套之时,爱沙尼亚最高法院并未承认其独立主观环境权的地位,但一些法院,特别是塔林巡回法院,已经在司法实践中做出了承认②See Kaarel Relve.The Subjective Right to Environment in the General Part of the Environmental Code Act.Juridica International,Vol.24(2016),p.42.。

《爱沙尼亚环境法典(总则)》向我们展示了环境权入法的可能途径。我国环境法典及其总则的编纂应当回应人民对于优美生态环境质量的需要,实现环境法规范与宪法规范的交互影响和体系性融贯,特别是在我国生态文明入宪但现行宪法尚未明确规定环境权的背景下,环境立法要为公民享有环境权提供切实保障,以便为今后宪法明确规定环境权提供实践素材与制度支撑③参见张震:《环境法体系合宪性审查的原理与机制》,载《法学杂志》2021年第5期。。因此,环境法典总则的制定是我国在法律中确立环境权的绝佳时机,环境权入法将标志着我国环境法不仅仅是实施环境管理之法,更是权利保障之法。

现代环境法的一个发展趋势是从还原主义的碎片式的单要素保护迈向整体主义的系统性、综合性保护④参见柯坚、琪若娜:《“长江保护”的客体识别——从环境要素保护到生态系统保护的立法功能递进》,载《南京工业大学学报(社会科学版)》2020年第5期;杜寅、高颖:《从还原论、整体论到系统论:环境法学方法立场的省思》,载《贵州大学学报(社会科学版)》2021年第2期。,综合环境许可证(integrated environmental permit)制度即是代表这种转变的重要体现。欧盟1996 年颁布的《综合污染预防与控制指令》(Integrated Pollution Prevention and Control Directive)和2009 年通过的《工业排放指令》(Industrial Emission Directive)确立了工业污染排放的综合许可证制度。环境综合许可证制度是《爱沙尼亚环境法典(总则)》的一个亮点,该法规定了一个单一的环境许可证程序,用来取代按照环境要素领域划分的许可证申请程序。综合许可证制度将极大地简化和降低许可证申请者和行政机关实施现行法律的成本,它是一个很好的例证,表明爱沙尼亚在减少现有环境法内部和外部的过度监管方面所付出的努力⑤See Hannes Veinla.Basic Structures of the Draft General Part of the Environmental Code Act.Juridica International,Vol.17(2010),pp.136-137.。

反观我国,现行《环境保护法》只是笼统地规定了排污许可管理制度,而没有包含资源利用许可制度。排污许可管理制度重点关注的对象是大气污染和水污染。鉴于此,国内有学者提出应当从中提取出更抽象的环境许可制度置于总则中,统一许可证申请程序①参见吴凯杰:《论环境法典总则的体系功能与规范配置》,载《法制与社会发展》2021年第3期。。这种程序的一体化与实体环境法的统一一样,都有助于实现生态环境整体性保护的目标。也就是说,行政机关在颁发许可证的时候,必须考虑整体影响,从而确保对环境的最佳保护。综合环境许可证制度不仅有助于统一排污许可与资源利用许可两个领域,起到规范精简功能,还有助于将许可规制的手段上升至更高的规范位阶,为其他环境领域创造性地运用此项手段提供基础。因此,环境许可制度可谓法典功能和特征的“集大成者”,体现了法典是“兼具体系性的法律清理的改革法”②参见[德]沃尔夫冈·卡尔:《法典化理念与特别法发展之间的行政程序法》,马立群译,载《南大法学》2021年第2期。。

(三) 提升环境法律的适用性

环境法学和环境法都面临着从“外来输入型”向“内生成长型”的转变,这种转变的前提是环境法基础理论必须建立在中国的生态文明发展道路、生态文明建设理论、生态文明体系逻辑之上,将生态文明建设的政治话语转化成为法律话语③参见吕忠梅:《新时代环境法学研究思考》,载《中国政法大学学报》2018年第4期。。我国《环境保护法》中宣示性条文较多,它们难以真正为司法所适用,这是限制其发挥应有效力的重要原因。

爱沙尼亚在过去一段时间里同样面临这一问题。有学者指出,爱沙尼亚环境法的许多基本原则被规定为政治范畴而不是法律范畴④See Hannes Veinla.Codification of Environmental Law:Major Challenges and Options.Juridica International,Vol.5(2000),p.60.。缺乏制度化、系统化功能以及实施机制的基本原则难免沦为政治口号。为此,《爱沙尼亚环境法典(总则)》确立了可供法律适用的基本原则。这些基本原则作用的直接对象是立法者、执法机关以及法院。立法者在制定环境单行法时必须考虑这些原则,特别是在起草环境法典分则部分的时候。对于执法机关和法院来说,这些原则将作为解释准则。以风险预防原则为例,作为最能体现当今环境法本质特征的一项基本原则,它在总则部分一以贯之,实现了环境法体系逻辑层面的自洽性以及价值层面的内在一致性。为了实施这一原则,主管机关在颁发环境许可证时必须考虑到科学不确定性和采取适当预防措施的必要性。这一原则还增加了“个人”层面,即每个人都有义务了解他(她)的活动对环境的潜在影响,并采取最佳技术,减少对环境可能产生的不利影响。公众知情权、参与权等权利应当得到充分保障,确保公众能够充分获取与环境有关的信息并参与决策,从而有效控制环境风险。环境影响评估的对象应当包括环境风险,以尽可能地避免严格责任的适用。正如我们所看到的,基于风险预防原则的个人或机构的具体义务、环境影响评估程序、环境民事责任和许多其他法律手段为这一基本原则提供了必要的实施层面。这有效扭转了爱沙尼亚环境“框架法”“包含政治文本而不是法律定义的文本”的局面,极大地提升了总则的执行力①See Hannes Veinla.Right to the Environment in the Context of EC Approximation and Codification of Estonian Environmental Law.Juridica International,Vol.4(1999),pp.110-114.。

环境法律规范过于原则、抽象,其宣示性和号召性过强,对具体法律行为缺乏明确的规范性和指引性的背后,有法律技术化的原因。现代环境领域专业化与技术化的趋势越来越明显,在提供与环境有关的具体、易于实施的规范方面,立法机关的作用日渐式微,其越来越倾向于提供一个宏观性、原则性的框架,随后通过附属立法、行政立法进行具体化②See T.P.van Reenen.Reflections on the Codification of South African Environmental Law (2):A Suggested Normative Structure and Content of a Codification.Stellenbosch Law Review,Vol.5,No.3(1994),p.336.。现代技术的司法化一方面加剧了环境法律“实质上的技术化”,即各种环境标准以及生态修复、损害鉴定评估等都具有浓厚的技术性色彩;另一方面导致了环境法律“形式上的技术化”,催生了一个体积庞大的“尾巴”,各种配套的实施细则、实施办法、管理条例等使人应接不暇,导致公众难以知悉和掌握日益技术化的环境法律③参见何江:《为什么环境法需要法典化——基于法律复杂化理论的证成》,载《法制与社会发展》2019年第5期。。在此过程中,环境法律作为行为规范与裁判规范的特征在逐步消解,最终可能被“束之高阁”。执法、司法机关过分倚重专家或者技术机构的鉴定和判断,技术或工程层面的考量主导环境风险决策,将造成环境决策中技术理性与公众理性之间的冲突,削弱环境执法与司法判决的可接受性。借助法典的适用性因应环境法律技术化,有利于增强法律的可获知性、易传授性和可接受性④参见何江:《为什么环境法需要法典化——基于法律复杂化理论的证成》,载《法制与社会发展》2019年第5期。。

德国学者沃尔夫冈·卡尔在论及法典化理念与特别法发展之间的关系时说:“法典编纂不能导致形成无结果的规范,如同空中楼阁,而是需要一定的附着力,以确保现实和问题的适当性与确定性,并恰当地处理(符合)事实及其专业法的多样性。”⑤[德]沃尔夫冈·卡尔:《法典化理念与特别法发展之间的行政程序法》,马立群译,载《南大法学》2021年第2期。也就是说,法典编纂需要将抽象的原则具体化,经由这些具体制度和规则来实现目标,并从法律技术层面为相关主体设置权利与义务,便于法律的实施和适用。当下,环境法典总则的制定恰逢其时,总则可以将行之有效的中央政策文件固定下来,并把它们纳入法治运行的轨道上来。虽然总则的条款相较于分则而言,较少地具备实际解决问题的功能,而较多地承担着体系化功能、结构化功能和秩序功能,但仍应强调总则条款的适用性和执行力,避免其朝着类似宪法总纲的方向发展,偏重政治指引而缺乏直接的规范效力⑥参见[德]沃尔夫冈·卡尔:《法典化理念与特别法发展之间的行政程序法》,马立群译,载《南大法学》2021年第2期;朱庆育:《第三种体例:从〈民法通则〉到〈民法典〉总则编》,载《法制与社会发展》2020年第4期。。

四、我国环境法典总则基本架构的设想

在对环境法典总则的功能及其编纂的必要性进行论证之后,下文将阐述我国环境法典总则的基本结构和内容的初步设想。按照法典体系的一般构造,环境法典总则应当包括一般规定、环境法基本原则、公众环境权利、环境监督管理体制和制度体系等内容。但是,鉴于法典编纂的分阶段性和我国环境立法的现实需求,率先编纂的环境法典总则又需要超越一般法典总则编的内容。例如,按照学界主流观点,我国环境法典框架结构应包括总则编、污染控制编、自然生态保护编、绿色低碳发展编和生态环境责任编①参见吕忠梅:《环境法典编纂论纲》,载《中国法学》2023年第2期。。照此构想,生态环境损害责任(修复责任和赔偿责任)内容应当纳入最终成型的环境法典的法律责任编。不过,需要注意的是,环境法典整体编纂成功所需时间较长,而生态环境损害责任的立法有较强的迫切性。我国全国人大及其常委会尚无生态环境损害责任的专门立法,该项制度的法源主要体现为《民法典》第一千二百三十四至一千二百三十五条、《生态环境损害赔偿制度改革方案》等国家规定,为此需要通过正式立法衔接《民法典》相关规定并就该项制度的基本框架进行补白。基于此种现实考量,环境法典总则可以包含生态环境损害责任的内容,待以后最终编纂环境法典时可以再将其移出总则编,植入法律责任编即可。与此类似的是,其他环境法律责任、环境司法专门化等内容均可做这种技术处理,从而使得环境法典总则具有更广的涵摄范围,并在总则通过之后、法典最终编纂完成之前这一特定历史阶段在一定程度上发挥“准法典”的功能。

(一) 一般规定

首先是总则的一般规定,主要内容包括立法目的、适用范围、重要概念的定义等内容。特别需要指出的是,总则对重要概念的澄清是非常必要的,有利于保证概念的同质性。法的要素包括法律概念、法律规则和法律原则,其中法律概念是法律大厦的基石。因此,各国环境法典或者环境基本法大多对重要概念进行界定。例如《哈萨克斯坦共和国生态法典》第1 条对该法典所涉及的环境、环境损害、环境排放、环境保护、环境污染、自然客体、自然资源、生态许可证、排放标准等105 个基本概念作了解释和阐述。《爱沙尼亚环境法典(总则)》第3—7条就环境妨害、环境风险、环境威胁、设备与运营者、排放、排放限值、环境质量限值、污染行为与污染结果等概念作了界定。我国现行《环境保护法》仅在第二条对环境的概念作出解释,环境法典总则应当结合《中华人民共和国宪法》第二十六条关于“国家保护和改善生活环境和生态环境,防治污染和其他公害”的规定以及其他相关规定,将宪法中涉及环境与自然资源保护的规定予以具体化,对环境、生活环境、生态环境、自然资源、自然生态保护、环境污染、其他公害、生态保护红线、重点生态功能区、生态环境敏感区、生态环境脆弱区、重点排污单位、重点污染物等一些基础性概念和术语进行立法界定。

(二) 环境法基本原则

总则的第二部分规定环境法的基本原则。如前所述,基本原则在总则中起到提纲挈领的作用,同时它也是保障法典开放性和适应性的核心。我国《环境保护法》仅在第五条概括性地规定了“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”的环境保护原则,这显然是不够的。总则恰当的做法是逐条分列基本原则并予以说明。前面在论及《爱沙尼亚环境法典(总则)》如何将政治文本转化为法律文本之时,以风险预防原则作为示例,阐述了抽象的原则是如何贯彻于总则之中并且有效串联起各项具体制度的。因此,总则对基本原则的列举和阐释是必要的。风险预防原则是各国环境法典中一项普遍的法律原则,例如《法国环境法典》第一编“总则”第L110-1 条第2 款第(1)项、《爱沙尼亚环境法典(总则)》第11条均是关于风险预防原则的专门规定。当人类迈入环境风险社会,生态环境安全的价值愈加凸显,为了守住自然生态安全边界,确保生态安全,在法治体系中构建风险预防原则及其体制机制显得尤为迫切①参见吕忠梅:《习近平法治思想的生态文明法治理论》,载《中国法学》2021年第1期。。我国《大气污染防治法》第七十八条关于有毒有害大气污染物的管理、《水污染防治法》第三十二条关于有毒有害水污染物的管理、《生物安全法》第二章关于生物安全风险防控体制的规定等均体现了环境风险预防和风险管理的理念和规则。因此,为顺应环境法从结果控制向风险预防的转向,我国环境法典总则应当将《环境保护法》第五条规定的“预防为主”原则区分为一般的预防原则和风险预防原则,以因应当代环境保护风险管理的理论和实践,并为实践中已经出现的预防性环境公益诉讼提供原则性的规范与指引②关于预防性环境公益诉讼,请参见李华琪:《论中国预防性环境公益诉讼的逻辑进路与制度展开》,载《中国人口·资源与环境》2022年第2期;刘梦瑶:《预防性环境公益诉讼的理路与进路——以环境风险的规范阐释为中心》,载《南京工业大学学报(社会科学版)》2021年第2期。。

(三) 公众环境权利

环境法基本原则之后应当系统规定公众环境权利,这里的公众环境权利包含实体性权利与程序性权利。无论宪法是否规定环境权以及环境权是否可诉,一个普遍的共识是环境法典的总则部分需要的是作为独立主观权利的环境权,而不是宪法条款的再宣示③See T.P.van Reenen.Reflections on the Codification of South African Environmental Law (2):A Suggested Normative Structure and Content of a Codification.Stellenbosch Law Review,Vol.5,No.3(1994),p.354.。近年来,环境权的概念和内容面临泛化的危险,对此,总则在规定环境权时最好进行类型化处理。当代环境法对于公众环境权的完备规定包括三个方面:一是“环境权的本体性规定”,也即公民有在清洁、健康、美丽的环境中生活的权利;二是“环境权的保障性规定”,即通过规定环境权的保障性权利——环境知情权和公众参与权,从事前和事中角度保障环境权的享有;三是“环境权及其保障性权利的救济性规定”,即在环境权、环境知情权和公众参与权受到侵害或者有侵害之虞时,可以通过行政复议、诉讼程序获得事后救济①参见吴卫星:《环境权在我国环境法典中的证成与展开》,载《现代法学》2022年第4期。。

2014 年修订的《环境保护法》第五章专章规定了信息公开和公众参与,明确规定公众“享有获取环境信息、参与和监督环境保护的权利”,特别是其第五十八条确认了社会组织的环境公益诉权,这种立法范式和内容都是新《环境保护法》所做出的历史性贡献。然而,新《环境保护法》没有确认实体性的环境权,也遗留下了历史性遗憾。不过,我国一些地方环境保护立法已有实体性环境权的规定,例如《广东省环境保护条例(2022 年修正)》《广西壮族自治区环境保护条例(2019 年修正)》《宁夏回族自治区环境保护条例(2019 年修正)》《海南省环境保护条例(2017 年修正)》都规定了公众享受良好环境的权利,以及知情、参与、监督和举报的程序性权利。另外值得注意的是,2021 年9 月国务院新闻办公室发布的《国家人权行动计划(2021—2025 年)》将“环境权利”单独成章,与“经济、社会和文化权利”“公民权利和政治权利”相并列。因此,我国环境法典总则的编纂应当审时度势,型塑出以环境权为核心的公众环境权利体系,以公众环境权利为重要支柱推进生态文明法治建设以及生态环境治理体系与治理能力的现代化。

(四) 环境监督管理

环境立法的一项重要作用就是创立国家环境管理体制。无论是1989 年制定的《环境保护法》,还是2014 年修订的《环境保护法》,对于环境管理体制的规定均是极其简略的。例如现行《环境保护法》在第十条用两款规定了统一监督管理和分级分部门相结合的环境管理体制,但是对于各个不同行政部门具体有什么环境保护职权、环境保护主管部门的统一监督管理权有何体现,都没有做出具体规定。2018 年国家机构改革之后,我国国家环境管理体制发生了较大变化,在国务院层级,环境监管权力进一步向新组建的生态环境部集中。生态环境部的职权涵盖了原环境保护部的所有职能,国家发展和改革委员会的应对气候变化和减排职能,原国土资源部的监督防止地下水污染职责,以及水利部、原农业部等部门的相关职能。环境法典总则的编纂应当进一步巩固国家机构改革的成果,厘清生态环境主管部门与自然资源主管部门、水行政主管部门、农业农村主管部门、交通运输主管部门等相关行政机关之间在环境保护领域中的职责分工,并建立相应的协调机制与协调机构。

在环境监督管理制度方面,环保规划、环境影响评价、环境许可、环境监测、区域联防联控、突发环境事件处理等都可以纳入总则之中。特别是在排污许可作为我国固定污染物环境管理的核心制度的背景下,应当进一步完善该制度,加强该制度与环境影响评价等相关制度的衔接,并借鉴国外经验和我国实践以法律形式确认综合许可证制度。我国《环境保护法》第四十五条规定的主要是针对大气、水等单个环境要素的排污许可制度,2019 年修正的《排污许可管理办法(试行)》第八条规定“对排污单位排放水污染物、大气污染物等各类污染物的排放行为实行综合许可管理”。法典总则应当总结下位法和实践经验,以法律形式确立综合环境许可制度,以简化许可程序,强化环境许可在固定污染源管理中的核心作用,推进生态环境的整体性和系统性保护。

(五) 环境法律责任

环境法律责任应当囊括哪些内容,罚则是单独设立还是依附于具体的条文之后,这些是在总则制定过程中无法回避的问题。鉴于环境法律规范主体上属于行政法范畴,环境法律责任的主要内容应当是环境行政责任。新《环境保护法》在环境行政责任方面的创新和亮点是其第五十九条规定的“按日连续处罚制度”,不过按日连续处罚责任的法定构成要件之一是“受到罚款处罚”,在法律效果方面是“按照原处罚数额”按日连续处罚。这样按日连续处罚需要以前一个罚款处罚决定的做出为前提和基础,而罚款处罚决定(特别是需要经过听证的),其程序的展开需要一定时间,必然会影响到按日连续处罚决定的及时做出。因此,按日连续处罚制度的法定构成要件和法律效果的规定存在一些欠缺,导致其适用起来颇为复杂和困难①长期以来按日连续处罚案件数量偏少。例如,2021年1—12月全国环境保护按日连续处罚案件仅为199件,远远低于同期查封扣押案件8 897件、限产停产案件1 093件、移送拘留案件3 397件、涉嫌犯罪案件1 868件。参见《生态环境部通报2021年1—12月环境行政处罚案件与〈环境保护法〉配套办法执行情况》,https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202201/t20220122_967946.shtml,最后访问日期:2022年8月20日。,需要在环境法典总则编纂时加以改造和完善。另外,2021 年全国人大常委会修订了《中华人民共和国行政处罚法》,环境法典总则应当基于新《行政处罚法》和行政执法实践,就环境行政处罚的特别种类、处罚程序特别是听证程序、环境行政处罚裁量基准,以及从轻、减轻处罚情形,做出进一步的细化规定。在环境行政处罚引发的行政诉讼实务中,人民法院因被告违反法定程序或者正当法律程序、行政处罚明显不当而做出撤销判决或者变更判决的情形较为常见②参见吴卫星、周嘉敏:《环境行政处罚司法审查被告败诉考——基于122起环境行政处罚诉讼案件的实证分析》,载《南京工业大学学报(社会科学版)》2021年第3期。。

就环境民事责任而言,我国《民法典》第七编(侵权责任)第七章(环境污染和生态破坏责任)确立了环境私益侵权责任和环境公益侵权责任(生态环境损害赔偿责任)的二元结构③参见吴卫星、何钰琳:《论惩罚性赔偿在生态环境损害赔偿诉讼中的审慎适用》,载《南京社会科学》2021年第9期;陈伟:《环境污染和生态破坏责任的二元耦合结构——基于〈民法典·侵权责任编〉(草案)的考察》,载《吉首大学学报(社会科学版)》2020年第3期。。环境法典总则应当与《民法典》第一千二百三十四至一千二百三十五条规定的环境公益侵权责任相衔接,细化生态环境损害赔偿责任制度,特别是要确立《民法典》第一千二百三十二条惩罚性赔偿责任适用于生态环境损害赔偿领域的具体规则。有学者提出“生态环境修复责任”作为环境法的一种特殊责任类型,不同于民事责任方式中的“恢复原状”,是环境法典责任体系不可缺少的内容①参见王灿发、陈世寅:《中国环境法法典化的证成与构想》,载《中国人民大学学报》2019年第2期。。笔者赞同将生态环境损害赔偿责任和生态环境修复责任纳入总则的法律责任中,至于非环境特定性的民事责任则不必纳入,仍将其保留在原来的法律之中。关于环境刑事责任的规定,一般来说有两种通行的做法。其一,环境刑法作为原来刑法典的一部分保留。因为环境刑法想要实现对环境领域的监管,仍然要从刑法的一般功能出发。其二,附属刑法模式,即将环境刑法从刑法典中分离出来作为环境立法的一部分。考虑到刑法补充威慑的功能,因此总则可以通过引致条款规定有关环境刑事责任。目前我国《环境保护法》采用的就是这种“准用性规范模式”②王灿发、陈世寅:《中国环境法法典化的证成与构想》,载《中国人民大学学报》2019年第2期。。总则可以继续沿用这一模式,在确保法律条文简洁性的同时,提醒法律适用者注意环境刑事责任与其他法律责任之间可能存在的重叠和折抵。

(六) 环境司法专门化

因应环境立法和环境保护的综合性发展,环境司法的专门化是一个必然的趋势。传统上依刑事、民事、行政分置的法院内部审判组织已无法满足环境纠纷解决的需求,许多国家陆续建立了专门的环境法院或者环境法庭审理环境案件。我国第一个专门环境法庭于2007 年正式揭牌,开启了我国环境司法专门化的历程③参见王树义:《论生态文明建设与环境司法改革》,载《中国法学》2014年第3期。。在最高人民法院和地方人民法院的积极推动下,数量众多的环境资源法庭、环境资源审判庭与合议庭如雨后春笋般相继被设立。由于环境资源法庭或者审判庭的设立尚缺乏明确的法律依据,从长远来看,环境司法专门化在我国的进一步发展受到制约。为了保障环境司法专门化的健康发展,我国亟须在法律层面为专门环境司法机构提供组织法依据。另外,值得探讨的是,是否需要迈向更高形式的环境司法专门化,也即是否需要在某些区域或者流域设立专门的环境法院。环境法典总则应当对此做出回应,就环境司法的组织机构、受案范围、管辖和裁判方式等内容做出统一规定。在这方面,《瑞典环境法典》具有重要的借鉴价值,该法典第20 章至第23 章对环境法庭和环境上诉法庭的组织结构、受案范围、诉讼程序等内容作了专门规定④参见《瑞典环境法典》,竺效等译,法律出版社2018年版,第93-111页。。

五、结语

从20 世纪70 年代以来,现代环境法经历了不同世代或者阶段的发展,其总体发展趋势是迈向一种整体主义的综合性和系统性的环境保护范式。环境法典的编纂是20 世纪末以来大陆法系国家出现的一种普遍性现象,我国环境法典的编纂既顺应了世界环境法的发展趋势,又因应了对生态环境领域进行整体保护和系统治理的需要,有助于深入推进我国生态文明建设、回应人民对于优美生态环境的需要。从为学界所广泛接受的环境立法“适度法典化”立法模式出发,考虑到总分结构的法典形式在构建科学的法律体系方面的显著优势以及法典编纂存在长期性和复杂性的特点,我国应当采取分阶段编纂的方式,首先制定环境法典的总则部分。环境法典总则通过厘清生态环境保护领域的基本概念,明确规定风险预防原则、综合环境许可证制度、以环境权为核心的公众环境权利体系,优化环境监督管理的职权配置、法律责任体系和环境司法体制,将在我国环境立法和生态文明建设进程中发挥重要作用,并为最终完成环境法典的编纂奠定坚实基础。