老普林尼《博物志》知识特征研究

——纪念老普林尼诞辰2000年

赵梦钰

(北京大学 哲学系宗教学系,北京 100871)

2023 年恰逢博物学家老普林尼(Pliny the Elder,23—79)诞辰2 000 年。这位生活在罗马帝国早期的学者为后世留下一部长达37 卷的巨著《博物志》(Historia Naturalis)①文本内容讨论主要依据洛布版的拉英对照译本和托伊布纳系列第 2 版校勘本。[1-2]。此书是西方历史上最早以广义“自然”为主题,并试图在一部作品中对自然万物和人类文化若干领域之知识进行描述、归类的宝贵尝试。这部作品是后世学者研究西方古代罗马帝国早期科技史、知识史、文化史的重要文献。

《博物志》自公元77 年问世以来便持续受到关注,文本流传不曾中断。从中世纪到文艺复兴时期,这部作品一度被奉为圭臬,广为流传[3]。但是随着近现代科学的发展、数理科学和还原论探究方式地位的不断提高,《博物志》被一步步边缘化,老普林尼也成为不符合科学标准的探究自然的糟糕典范②古典学家古德伊尔(F.D.R. Goodyear)在《剑桥古典文学史》(The Cambridge History of Classical Literature)的技术写作部分评价老普林尼是“灾难性地不加辨别,涉猎广泛却眼界狭窄,一个想让自己受欢迎的学究,一个被传统情绪所影响的怀疑论者,一个想要形成风格却连一个完整的句子都写不出来的人”。华莱士-哈德里尔(Andrew Wallace-Hadrill)则评价“老普林尼的修辞是糟糕的,但他的科学更糟”。“科学史之父”萨顿也批评老普林尼“给中世纪的后来者提供了一个最坏的范例,而这种情况也使得文艺复兴时期最优秀的博物学者们努力将这种风气排除在研究之外,或多或少尽力减轻老普林尼的不良影响”。在2018 版的《剑桥科学史》(The Cambridge History of Science)第一卷古代科学部分,虽然没有了20 世纪及以前对于《博物志》和老普林尼的犀利批判,但是其中提及这一作品的相关信息极其简略。相关的介绍让读者感觉老普林尼明显游离于科学的框架和评判之外。“《博物志》是一部由非专业人士写给非专业人士的书”。老普林尼关于植物的分类可能只有对他的读者比较有用,能够帮助他们快速寻找所需的信息。除此之外,在这一版的通史中,《博物志》的特点只剩下“引用了海量文献”“记录了特定的事实”“包含了许多后来失传的古代文本的片段”[7]272。[4-7]。需要说明的是,科学史并不是彻底拒绝《博物志》,而是仍然将其视为百科全书传统的古代代表。这是在现代科学的框架内为这部作品赋予意义的尝试。这种思路即使想到了《博物志》的价值,也仅仅是将其作为补充科学编史的边角,作品本身的内容和价值则被严重低估和忽略。

老普林尼所著的《博物志》是被以往传统科学史严重忽略的重要文本。主流科学和传统科学史受到辉格史观、进步史观的影响,对科学发现和科技创新的片面强调“是以一种很可能会歪曲对这个时期的技能和知识的更广泛语境的理解方式。它把注意力从其他一些现在看来似乎是没有出路的、非理性的、不那么有效的或在智力上不那么激动人心的要素中引开,而这些东西在当时却可能是更为重要、传播更广或有影响力的”[8]。在传统科学史的视角下,《博物志》被认为“不加甄别地包含大量杂乱的信息”[9]。从博物学视角来看,这反而是这部作品的最大优点。因为这一特点使老普林尼的文本“能在最大限度反映他那个时代各种知识的丰富性”[10]11。想象一下,如果老普林尼进行了某种“去粗取精、去伪存真”的操作,《博物志》这部大书很可能信息量骤减,就好比公元1 世纪时的元宇宙被人多重过滤了一般,后人看到的内容会十分有限。

英文中科学一词science 的拉丁文词源是“scientia”,本意是认识、知识,不是特指符合现代科技标准的所谓“正确”或“科学”的知识,而是包含了历史上人们所持有的各种集体信念[10]11。《博物志》正是这样一部集中且较为完整地反映公元1 世纪罗马帝国早期以老普林尼为代表的部分罗马人关于自然的集体信念的作品。回顾两千多年的自然科学史,它包含多个不同的传统,至少可分出四大传统:博物、数理、控制实验和数值模拟[11]。作为“理想类型”的四大传统是彼此交织的,其他传统中也有博物,反之亦然。老普林尼的《博物志》对于阐明博物传统至关重要。澄清老普林尼工作的性质,有助于看清楚古代社会其他不同地区诸多文本、文化的性质,王洋燚[12]、王钊[13]等学者的研究已经做出相关的尝试。

老普林尼在两千年前究竟做的是什么类型的工作?《博物志》是一部怎样的作品?其中所记录的知识具有怎样的特征?由于过时的编史观念,这些问题在相当长时间内没有得到关注。

一、一部关于自然的文化史

《博物志》全书共37 卷,第1 卷罗列全书各卷的主要内容和引用作者名单。剩余36 卷依次介绍当时罗马人关于自然的天文、地理、民族志、人类、动物、植物、农业、医药、矿物、艺术等方面的认识。

《博物志》是一部关于自然的文化史。在《博物志》第20 卷中“让我们增加(对自然的)惊叹”(magis miremur)和“一切都是为了人类”(omnia ea hominum causa)[14]2-3一句话凝练地点明了老普林尼处理《博物志》全书的结构、材料、具体条目描述顺序等特征背后的两层考虑。

其一,《博物志》的主题是自然(rerum natura)。这里所说的“rerum natura”在一些地方指代的是具体事物的特性、本质,即事物自然;在另一些地方宜理解为关于自然本身的性质,即关于所有事物特性(natura omnium rerum)的总和,广义的自然本身。作者通过探究关于具体的、可体察的自然万物的特性,试图从整体上把握自然本身的本质。需要注意的是,老普林尼在《博物志》所进行的自然探究工作,并非事无巨细地描述他所熟悉的自然万物,而是尽可能全面记录那些具有特殊特征的、能够引起罗马人对自然的惊叹,展现自然精妙设计的事物。这也解释了为什么《博物志》中有很大一部分是各类传说异闻。老普林尼有时对于一个主题下多个自然物的描述有时也多是围绕它们某些共有的特殊特征而组织的。

其二,人是世界的中心,世间万物为了人而存在。老普林尼在描述中特别强调自然物的实用性。在《博物志》第36 卷开头,老普林尼写道,“直到本卷为止,我们所进行的一切探究是可以认为是自然为了人类的利益而创造的”(hominum genita causa videri possunt)。以描述花的第21 卷为例,这一部分并非依据现代植物学中的自然分类对花依次进行描述,而是以花卉在当时最重要的实用功能为序,依次介绍了花环用作花环的最重要花种、因为颜色和气味点缀花环的花种、其他装饰花环的花种以及花的药用。这一特点也体现在老普林尼将动物和植物的药用单独拿出来,分若干卷进行细致描述上[15]。

从整体上来看,《博物志》各卷列举之逻辑大致是:整体上按照描述对象的实用性排列。老普林尼所描述的事物在书中位置越靠前,花费篇幅越大的,要么是对人最具实用价值的,要么是最能让人惊叹的自然奇迹。事物的奇异程度这一标准则是更多用于局部的分类排列,特别是奢侈之物,例如珍珠、琥珀等。而在具体事物的叙述中,老普林尼采取灵活的排列策略,被放在一起叙述的事物可能是因为某些相似的特征,这种特征上的相似性包括但不限于颜色、形状、功效等。老普林尼没有深究这些被归为相似性的原因,而是直接说明二者最相似,继而具体描述特征和实用性[15],例如,老普林尼认为蜡和蜂蜜性质的相似性(mellis naturae adnexa cera est)[14]376-377,因而而将二者放在一起介绍;他认为石膏和石灰具有联系(cognata calci res hypsum est)[16]142-143,因而将两者放在一起介绍,这些都是作者朴素的直觉判断。

二、以 《博物志》中关于琥珀的描述为例

《博物志》全书主题丰富,内容繁复,作者对不同条目的记述的篇幅和侧重点也各有不同。如果只是简单概括整部作品的知识特征之共性容易滑向空洞和流于表面的泛泛而谈,难以深入文本展开详细分析,即使得出结论也没有太大意义。在概括全文的基础之上,采取案例分析的方法,考察老普林尼关于自然多维立体的描述,在此基础上对《博物志》中所展现的一种罗马式的自然探究进行总结。选取的案例是老普林尼关于琥珀的记述。书中关于琥珀较大篇幅的描述包含了丰富的自然和人文信息,极其典型地展现了《博物志》多维度描述之特点。此处重点关注的不是老普林尼关于这些自然物的认识是对是错,而是关心当时时代关于这些事物形成了怎样的具体认识,描述这些事物怎样的特征,体现了《博物志》怎样的知识特征。

(一)《博物志》中关于琥珀的内容梳理

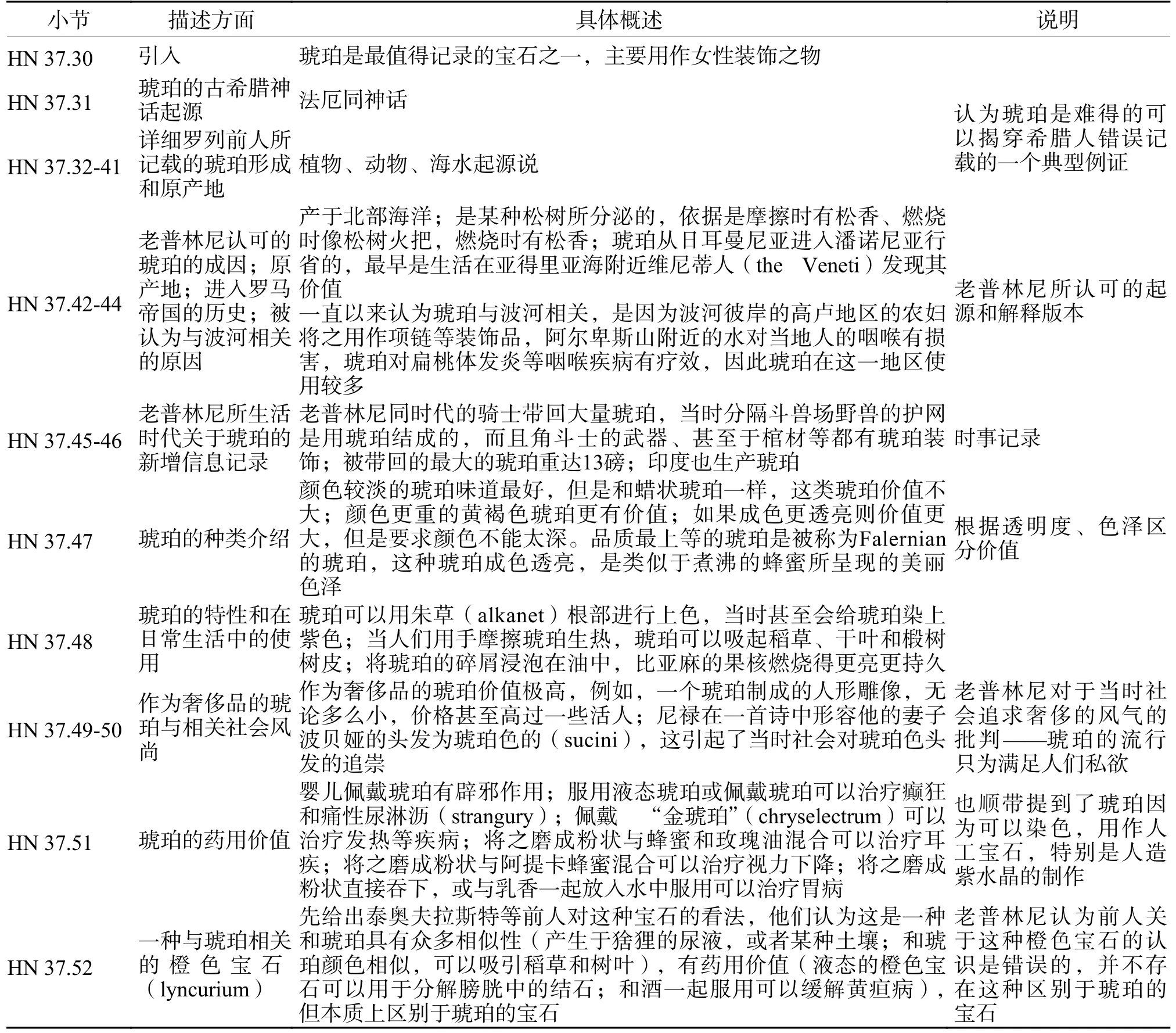

《博物志》第33~第37 卷书写的主题是金石矿物以及相关的艺术雕塑建筑,其中第37 卷关注珍稀宝石。在《博物志》第37 卷的开始,老普林尼首先介绍萤石器皿、水晶器皿、琥珀,这三者被老普林尼认为是最值得记录的奢侈享乐之物(deliciae)。老普林尼将琥珀放在非常靠前的位置,并花相当大的篇幅[16]186-203进行记述。老普林尼描述琥珀的片段共22 小节,现将这部分内容整理如表1 所示。

表1 《博物志》37.30-52 内容梳理

老普林尼对琥珀的描述集中反映了《博物志》通过描述自然物进行自然探究的思路和方法。具体到具体的自然物,其自然探究最典型的特征是丰富和多维度的描述。这里所说的丰富性并不仅是全书涵盖主题之广泛,而且是在对每一个具体的事物的记述和描述也是多维立体的,其中包含了丰富的自然人文信息。以琥珀为例,对这一条目的描述包含产地、成因、性质、最早发现的人和利用的情景、相关的社会习俗、药用等方面的实用价值,以及与之相关的自然物等多维度信息,能够让读者通过阅读这部分内容对其产生全方面的了解。另外,由于老普林尼所引用的部分前人之记录已经失传,《博物志》中很多事物的记载是后世了解西方古代相关认知的为数不多的珍贵史料。《博物志》是后世了解古罗马帝国时期关于琥珀认识和使用情况的主要来源[17]。

(二)琥珀的起源

《博物志》中关于琥珀条目的描写不仅反映了老普林尼对于自然物多维立体的描述,其中关于琥珀起源的详细描述也呈现出老普林尼如何处理前人记录,并将之整合进自己文本的思路,其中反映了他对前人已然形成的知识传统的处理思路。

老普林尼首先澄清古希腊人对于琥珀的认识,他花费十余个小节[16]186-195的篇幅对古希腊传统以降关于琥珀起源的观点进行列举和反驳。他回顾了琥珀产生的神话传统,这是被早期埃斯库罗斯(Aeschylus)、菲罗玄(Philoxenus)、欧里庇得斯(Euripides)等多位诗人所记载的神话版本的起源。在希腊神话中,太阳神之子法厄同被宙斯的闪电击中,从太阳马车上跌落,陨落在埃利达努斯河中,他的姊妹们为法厄同的悲惨命运伤心恸哭,最终化作杨树,每年在埃利达努斯河(River Eridanus),她们的眼泪化作琥珀,希腊人称之为“electrum”[16]186-187。接着老普林尼指出了一些他认为是错误的前人观点,在接下来的8 个小节中[16]186-195,老普林尼较为详细地列举了古希腊前人关于琥珀起源和产地的多种认识(如表2 所示)。

在详细列举前人对琥珀起源的神话起源、动物起源、植物起源、海水起源等多个认识版本之后,老普林尼陈述了他所认可的琥珀起源。琥珀产生于北部海洋的岛屿,日耳曼人称琥珀为“glaesum”,其中一个叫做奥斯特里亚维亚(Austeravia)的岛屿也被罗马军队称为“琥珀岛”。接着,老普林尼对琥珀的形成解释:

琥珀是从一种松树内部渗出的液体,就像樱桃树的树胶或者松树的树脂,是因为树的液体过多而溢出来一样。这些液体因为霜冻或适宜的温度变硬,变为固态,可能被春潮带入海中,在水中漂浮盘旋,不会沉入海床,并且很容易被冲到大陆的海岸之上。[16]194-197

老普林尼关于古希腊人对琥珀成因和起源的认识是后世了解西方古代关于琥珀认识的重要一手史料。老普林尼并没有简单罗列、堆积、附和前人的认识,而是在此基础上独立形成了关于这一事物较前人更为准确的认识。他根据琥珀摩擦、燃烧所产生的气味,以及琥珀中包裹的昆虫等证据,对琥珀源于某种松树,最初为液态,后凝固为固态给出了合理的推断和思考。

老普林尼在这里对如此丰富的材料所选择的记录顺序和对材料的取舍很特别,这反映了他收集关于自然知识的思路与态度。首先,老普林尼之所以对前人的认识进行如此详细的描述,一个重要且显而易见的原因是,他认为这是证明古希腊人认识是错误的典型事例。此外,本节特别关注的是老普林尼对待前人错误认识的处理。他所采取的思路并不是直接忽略他认为是错误的知识版本,将之一笔带过,或者简单列举几种前人认识,指责古希腊人是错误的,只筛选出自己所认可的版本;而是在知道前人理解有误的情况下,仍然详细而具体地罗列出前人关于琥珀起源不同版本的认识。在老普林尼看来,虽然古希腊人对于琥珀的原产地和产生原因的认知五花八门,其中多有谬误,但这些认识版本都是前人关于自然的历史上实实在在存在过的,也值得认真对待。这与《博物志》第30 卷花费一定篇幅记述老普林尼认为虚假的巫术的思路异曲同工:“这一话题值得被认真对待,因为它们曾经在很长一段时间对世界产生过较大的影响”[18]。

这部分看似冗余的内容在后来一些现代语言的节选本中直接被删去(如企鹅英译本[19]、李铁匠的中译本[20]),这些版本直接跳过了中间所罗列的古希腊作家的观点,只保留了关于琥珀的成因和原产地的老普里尼自己的理解,也是符合现代科学的正确版本。在部分近现代学者看来,老普林尼在这部分花费大篇幅所详细记录的内容是毫无价值的繁冗赘述,他们只想从文本中挑拣筛选出那部分看起来更正确、更科学的内容呈现给读者。然而,正是这些被现代语言的节译本所删去的部分,从博物学史视角来看,具有更加独一无二的价值。正是因为老普林尼此处的详细记载,后世读者才有机会一窥古人对琥珀的丰富认识以及相关的社会风俗。这部分记录的价值不在于内容的科学性,因为现代科学提供的关于琥珀的科学知识远比老普林尼的记载科学和全面,而老普林尼留下的记录是历史上古希腊、罗马人关于这些自然物所形成的丰富立体的认识,这是纯粹的科学理论知识所无法提供的视角和维度。

老普林尼所关注的不仅仅是作为自然之产物的具体自然物,于他而言更为重要的是人与自然之间的关系和互动,人对自然产物的利用。因此,他并没有专注钻研对于具体自然物的性质、成因等某一个或几个方面,而是将关于这一事物的人文和自然性质的信息全部纳入在内,进行全方位描述,这也解释了他在关于自然的书写中加入了今天被拒之科学之外的奇闻异事、民俗宗教等丰富的人文信息。对于老普林尼来说,全书的关切是理解自然,而理解自然是让人更为恰当地使用自然的馈赠,追根究底,关心的是自然及其产物对人的实际功用(utilitas)。因此动物、植物以及其他所有自然产物及其相关的艺术技术等实用作用在文本中不断被强调,与之相对应的,奢侈娱乐纵欲(luxuria)等风俗的堕落则被反复谴责。

三、《博物志》献词

老普林尼在《博物志》开篇写给罗马未来皇帝提图斯(Titus)的献词,在洛布版英译本中被划为独立的前言。作者在其中对这部作品的主题、作品定位、目标读者和创作意图给出了直接说明。这一部分对于了解老普林尼探究自然的意图,理解《博物志》所展现的知识特征至关重要。

在献词中,老普林尼对全书的主题进行了精炼的概括,他指出本书的主题是自然(rerum natura),即生活(vita)[21]8-9。虽然作品以献给罗马皇帝提图斯为名,但《博物志》的目标读者是农民、手工艺者、学习者等罗马平民[12]4-7。老普林尼清晰地意识到,自己所从事的这项书写工作——给一切事物赋予自然,并给自然赋予其一切①关于本句翻译,笔者请教了清华大学科学史系蒋澈助理教授。——是前无古人的创举。与此同时,老普林尼清醒地点出了这项工作所面临的困难。“这项工作是困难的:为陈腐的事物赋予新意;为新的事物赋予权威;使普通之物出彩;使晦涩之事明朗;使陈旧之事富有吸引力;使令人怀疑之事具有可信性;给一切事物赋予自然,并给自然赋予其一切”[21]10-11。这一探索自然的壮举即使没有成功,他所做的一切也是值得肯定的光荣尝试。老普林尼称赞那些致力于解决实际困难书籍的意义大于那些单纯为了娱乐的书[21]10-11,这也是老普林尼对自己所进行工作的期许。老普林尼引用李维直抒胸臆,表达了希望像自己所崇敬的伟大古罗马历史学家一样的雄心壮志:他的写作不是为了个人荣誉,而是为了罗马帝国的荣光;他进行这项艰巨的工作的目的不是追求个人的片刻宁静,而是出于对这项工作的热爱,为了帝国和人民[21]12-13。此外,老普林尼引用皮索(Domitius Piso)的观点对《博物志》进行定位——人们所需要的不是参考书(libros),而是知识库(thesauros)[21]10-11。

老普林尼对于知识和学习的尊崇一方面反映了其对知识汇编背后,对罗马帝国的关切。虽然老普林尼在写给提图斯的献词中语气婉转而谦卑,但其中言辞难掩他的雄心壮志——希望将《博物志》写成一部关于罗马帝国的知识库,而非一本泯然众人的供人取乐的普通读本。他的工作的最终目标是为了帝国的荣誉而非个人功利。从中更是可以看出,老普林尼特别关注知识的实用性,强调将科学技术与生产实践紧密结合,将这些知识应用于人们日常生活中实际问题的解决上。

老普林尼编纂《博物志》主要是依据前人的记录和见闻,他自称《博物志》是从上百位作者的2 000 多卷书中提取了大约2 万件事实汇总而成的[21]10-11。后来根据古杰尔的统计,老普林尼一共引用了473 位古代作家,其中包括327 位古希腊作家,146 位罗马作家[22]。与之相关的对老普林尼的一个严重指控是,老普林尼只是将前人观点见闻拼凑在一起,他没有在已有的知识积累基础之上进行扩展或将之进一步系统化[23]。这种将希腊科学作为基准来评价罗马,以亚里士多德和泰奥弗拉斯特的动植物研究来评判老普林尼的看法,是站在现代科学立场对老普林尼的无端指责,因为古希腊科学更接近于现代科学的探究方式,更符合主流的科学传统的评价标准。这种立场会导致对老普林尼的写作目的和方法的误解,因为老普林尼的汇编目的不是与亚里士多德竞争、超过他,或者继续发展他的生物分类体系。正如老普林尼在《博物志》中所陈述的,他要做的是“指出自然界各种事物的性质,而不是寻找这些属性可疑的原因”[24]。这直接点明了老普林尼自然探究的关注点——尽可能收集关于自然的知识,汇集成一个知识库,展示具体自然物的性质,理解作为一个整体的自然之本质,向罗马人展示自然的精妙设计,与此同时实现对罗马人的教化,为人们的实际生活提供指导。

四、结语:在2 000 年后重读老普林尼

《博物志》在现代科学知识体系和以往传统的编史框架中难以被理解和接受的处境,反映了古代传统知识与现代科学知识之间存在着巨大鸿沟[25]。现代科学的确极大地促进了人们对世界的认知,但现代科学并非人类知识的唯一来源。《博物志》所属的博物学作为区别于科学的另一种知识体系,是一种在地的传统知识。简单地评判《博物志》中的内容是否符合科学,或者是否正确,不仅本身没有意义,而且也是对古代博物学传统的一种误解。联合国教科文组织(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,UNESCO)在《科学议程——行动框架》中指出,以博物学为代表的“传统知识不仅蕴藏着现代科学迄今为人所不了解的信息,而且也是世界上其他生活方式、社会和自然之间存在着的其他关系以及获取与创造知识的其他方式之反映。”[26]科学知识与传统知识之间应当存在互补,丰富人们的认知,不应当是科学独大而对其他知识传统进行单一角度的评判。

《博物志》是一部关于自然的社会文化史。全书围绕的是自然为了人而设计产生的各种自然物,以及它们对人有实用价值,并且身上承载着丰富的文化意涵。书中关于自然物的描述是丰富而多维的。这种丰富性不仅体现在老普林尼的知识收集的自然主题的数量上,还在于对每一个主题下具体事物的描述——老普里尼也会根据所能获取的材料的情况有所侧重。

老普林尼示范了西方博物传统中一种简单基础而又极其重要的探究方式。他对自然物进行朴素的描述和关联,强调自然物的实用价值,注重道德说教和对奢侈风尚的批判,其中包含丰富的人文信息。罗马人对自然的认识,在很大程度上是朴素的自然主义认识,其准确性跟近现代自然科学有很大差别。老普林尼将万物融为一体进行探究自然的思路,开创了一种不同于亚里士多德等古希腊博物学家的罗马式博物书写传统。