商业判断规则在我国的适用研究

冯 琴

内容提要:我国司法实践中已有不少适用商业判断规则的案例,由于立法缺失,存在适用案由不一、引入态度摇摆、适用路径差异大等问题。商业判断规则并非完全阻断法院审查,而是在某些情况下允许法院对董事决策进行审查。我国《公司法》修订之际,应当将商业判断规则明确引入立法,使之成为独立于司法谦抑性原则的一项制度。在具体审查步骤上,应将其限定在与董事义务或董事责任相关的纠纷中,先审查董事决策程序,程序违法时则可对决策内容进行形式审查,特殊情况下可进行实质审查。在与董事义务判断的衔接上,可以根据公司治理良好或欠佳的具体情况,在主观过错要件上采取或宽松或严苛的审查标准,使之在董事义务的判断上发挥相对客观、动态的弹性作用,为董事提供不同程度的免责。举证责任上,应采用举证责任倒置,由股东初步举证后,再由董事承担更高的举证责任。

《中华人民共和国公司法》(2018年修正)(以下简称《公司法》)第147条第1款规定了董事对公司的忠实义务与勤勉义务,第149条规定了董事违反义务的损害赔偿责任,(1)亦可包括监事、高级管理人员的义务与责任,下文同,不再赘述。但并未引入商业判断规则,2021年年底提请全国人大常委会审议的《中华人民共和国公司法(修订草案)》、2022年年底《中华人民共和国公司法(修订草案二次审议稿)》、2023年8月《中华人民共和国公司法(修订草案三次审议稿)》也未提及该规则。从我国司法实践来看,已有不少司法案例引入了商业判断规则,以对作出正常商业经营决策的董事提供保护,在一定程度上完善了董事责任体系。但由于我国立法的缺失,商业判断规则适用领域混乱,内涵理解不一,规则要素过于抽象,涉及商业判断规则的司法案例在适用路径上存在较大分歧,导致董事经营决策面临不同责任后果的困境。如何设置商业判断规则的具体内容及适用规则?商业判断规则如何与董事义务的判断相衔接?域外法上,商业判断规则均有长期的司法实践和立法积累,为董事提供了一定程度的避风港或安全港。我国可以在司法裁判实践及域外法经验的基础上,构建一套符合我国公司治理国情的商业判断规则适用体系。

一、我国商业判断规则的司法实践检视

我国司法审判实践已存在大量直接参考商业判断规则的案例。以“商业判断规则”“经营判断规则”为关键词,在北大法宝、威科法律数据库案例库进行检索,自2007年起就有关于商业判断规则描述的相关案例,至2023年3月31日期间民事案由下案例共计42个。(2)未采取“商业判断”“经营判断”等为关键词的检索方式,因为此种检索方式下大量案例仅涉及法院对商业逻辑的考量,未涉及商业判断规则的具体内容,故而最终得到的有效案例样本量相对有限。对此42个案例进行进一步筛选、分析,发现司法实践案例适用商业判断规则的案由不一,引入商业判断规则的态度总体积极,适用商业判断规则的路径存在较大差异。具体如下:

(一)法院适用商业判断规则的案由不一

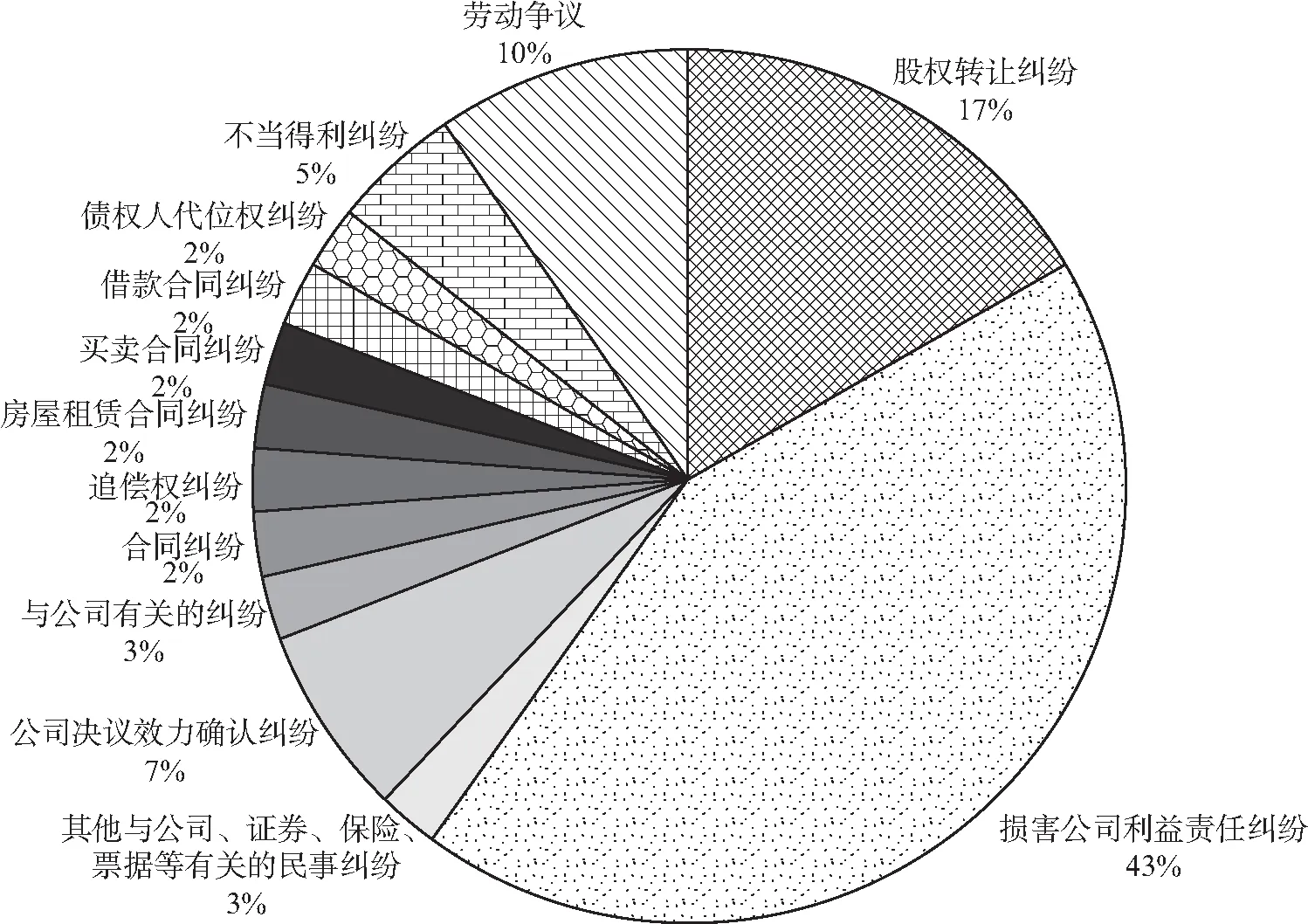

对上述42个案例所属的案由进行分析,“损害公司利益责任纠纷”案由数量最多,“股权转让纠纷”案由数量次之,可见我国法院并不局限于将商业判断规则限定在董事责任纠纷的判定上。具体情形详见图1。

图1 涉及 “商业判断规则”/“经营判断规则”案由分布

“损害公司利益责任纠纷”“不当得利纠纷”案由下,商业判断规则通常与董事、高级管理人员忠实、勤勉义务的判断相关联,用于免除董事、高级管理人员责任,与传统理论上对商业判断规则的界定较为一致。(3)“其他与公司、证券、保险、票据等有关的民事纠纷”“ 与公司有关的纠纷”案由下案例同此情况,但这两个案由下均仅检索到一例相关案例。“股权转让纠纷”案由下,商业判断规则通常与当事人意思自治相关联,法院认为,商事主体各方可以基于商业交易的判断规则自主决定公司经营范围内的事项,对各方利益的衡量应置于当时的市场环境中,符合正常的逻辑和商业常识即可,而不能进行事后判断。(4)参见最高人民法院(2017)最高法民申2454号民事裁定书;广东省深圳市罗湖区人民法院(2018)粤0303民初18674号民事判决书等。但这些案例用于对股东股权转让协议的合法性、合理性的判断,与传统理论上对商业判断规则的界定略有差别。“公司决议效力确认纠纷”案由下,商业判断规则有部分与董事、高级管理人员忠实、勤勉义务的判断相关联,有部分用于判定股东决策是否构成权利滥用。“劳动争议”“追偿权纠纷”“房屋租赁合同纠纷”案由下,法院认为,公司内部财务管理规章制度属于商业判断规则,应由公司自由决定,法院不能干预。(5)参见天津市第一中级人民法院(2022)津01民终1234号民事判决书;黑龙江省哈尔滨市中级人民法院(2020)黑01民终1668号民事判决书;河南省焦作市中级人民法院(2020)豫08民终2910号民事裁定书等。“买卖合同纠纷”“债权人代位权纠纷”“借款合同纠纷”案由下,法院将商业判断规则用于对当事人行为合理性、合法性的判断,(6)参见江苏省镇江经济开发区人民法院(2018)苏1191民初1435号民事判决书。且仅用于衡量公司对内责任。(7)参见上海市第二中级人民法院(2007)沪二中民四(商)终字第601号民事判决书。

从案例梳理来看,法院对商业判断规则的适用案由不一,多数法院将商业判断规则等同于商业常识或商业逻辑,呈现适用领域的混乱,反映出部分法院对商业判断规则的内涵理解存在偏差。但综合案例各案由占比来看,多数案例将商业判断规则限定在公司经营决策领域适用,与董事是否违反义务导致责任承担的判断相关联。其中,不乏部分案例对商业判断规则的内涵进行了较为准确的解释,例如“衡阳市南东有色金属有限公司与湖南安化渣滓溪矿业有限公司纠纷案”中,法院认为:“只要该经营决策没有故意损害其他人的合法权益,即使该经营决策事后被证明对公司造成了损害,董事的该种基于公司经营状况作出商业决策的权利也应受到法律的保护,而无须承担责任,这也即所谓的公司管理者的商业判断规则。”(8)湖南省高级人民法院(2014)湘高法民二终字第73号民事判决书。甚至有案例参照美国法学会(ALI)《公司治理原则:分析和建议》第4.01(d)规定,将商业判断规则的内涵进一步予以明确,认为如果作出商业判断的执行董事与作出判断的内容没有利害关系,其有正当理由相信其在当时情形下掌握的有关商业判断信息充分、妥当、可靠,其商业判断符合公司的最佳利益,就应当认定为忠实、勤勉地履行了义务。(9)参见安徽省合肥市中级人民法院(2017)皖01民终7360号民事判决书;安徽省合肥市中级人民法院(2017)皖01民终7901号民事判决书;广东省广州市中级人民法院(2021)粤01民终1056号民事判决书等。

总体来看,法院对商业判断规则适用领域及内涵的理解有一致之处,体现了我国商事审判的司法谦抑性。但从其适用来看,存在法院将商业判断规则等同于尊重意思自治及商业决策的倾向,实则是适用了商业判断规则的隐射内涵和基本理念。因此,我国仍需出台成文的立法规定,将商业判断规则从司法谦抑性的表达中抽离、提炼出来,固定为一项法律制度,以明确其内涵,统一其适用。

(二)法院对引入商业判断规则的态度总体积极

在是否引入商业判断规则上,我国司法实践存在裁判态度的不同,归纳下来有三种做法:

第一种做法是明确拒绝商业判断规则的援引与适用。例如,“刘某等诉孙某损害公司利益纠纷案”中,二审法院认为商业判断规则仅为学理上的概念,不应当在裁判中予以适用。(10)参见上海市第一中级人民法院(2011)沪一中民四(商)终字第 270 号民事判决书。虽然一审法院认为对公司自治权及董事经营判断的保护,应引入商业判断规则等予以规制,但二审法院推翻了一审法院的判决。由此也可见法院对于商业判断规则适用的犹豫态度。

第二种做法是虽未明确引入商业判断规则,但将商业判断作为对交易行为合理性、正当性的辅助判断,实则是对商业判断规则的迂回适用。例如,“江苏普源化工有限公司与贡新买卖合同纠纷案”中,法院认为“被告在应收账款明细分类账原件上书写这样的欠条,该行为……既违背理性的商业判断规则,也不符合日常生活经验法则”(11)江苏省镇江经济开发区人民法院(2018)苏1191民初1435号民事判决书。,实际上是将商业判断规则与日常生活经验法则共同作为对被告行为的判断规则。再如,“铜仁市川主科技助农有限公司、刘某龙等损害公司利益责任纠纷案”中,法院认为公司法定代表人的经营决策,系其根据公司实际情况进行商业判断后的履职行为,以此证明其行为并未违反法定义务。(12)参见贵州省高级人民法院(2020)黔民终456号民事判决书。

第三种做法是明确引入商业判断规则,用于董事、监事、高级管理人员是否担责的判断。例如,“吕某辉、林某伟损害公司利益责任纠纷案”中,法院认为,基于公司经营业务的复杂性和商业决策自身的特点,考量公司执行董事经营管理行为的合理性可以参照商业判断规则。(13)参见广东省广州市中级人民法院(2021)粤01民终1056号民事判决书。再如,“范某、蒋某保损害公司利益责任纠纷案”中,法院直接参照商业判断规则对高级管理人员的基于合理经营判断造成的损害赔偿责任进行了减轻或免除。(14)参见安徽省合肥市中级人民法院(2017)皖01民终7901号民事判决书。

在搜集的案例中,若单从数量来看,我国涉及商业判断规则的案例并不算多,法院多持保守与谨慎的态度。从涉及商业判断规则的司法裁判来看,第三种做法占据多数,整体上法院的态度偏向于引入商业判断规则。对此,有法院判决给出了比较详尽的说理理由,即“由于公司的高级管理人员在从事商业活动时常会面临极大商业风险,不能要求每一个决策活动均产生最佳效益,否则对实际经营管理者的要求将过于苛刻”(15)黑龙江省高级人民法院(2018)黑民申2845号民事判决书。,故法院不能以事后判断代替公司经营者的商业判断,否则将违反我国公司法中公司独立经营原则。(16)参见湖南省高级人民法院(2014)湘高法民二终字第73号民事判决书。

总体而言,我国法院虽对商业判断规则的态度有所摇摆,但在法律未有明文规定下,对引入商业判断规则的积极态度已有所展现,蕴含着对商业经营决策的尊重与谨慎干预。

(三)法院对商业判断规则的适用路径存在分歧

在如何适用商业判断规则上,司法案例的裁判路径也存在较大不同。第一种路径是推定董事、监事、高级管理人员作出经营决策是符合义务标准的,从而排除法院的司法审查,除非原告能够证明被告(董事、监事、高级管理人员)存在故意或重大过失行为。该种路径体现了司法对公司内部事项的尊重,进而将举证责任分配至原告,对原告的举证责任要求较高。例如,“李某奔与北京京西文化旅游股份有限公司公司决议效力确认纠纷案”中,法院认为,董事会在其权限范围内,有权对公司对外投资进行考量及决策,如股东主张董事会各董事违反商业判断规则,违反对公司忠实义务,则须提供充分证据佐证。(17)参见北京市第三中级人民法院(2017)京03民终7216号民事判决书。

第二种路径是进行程序审查,判断董事决策是否符合商业判断规则。例如,“四川省港航开发有限责任公司诉四川巴鼎能源开发有限公司等公司利益责任纠纷案”中,法院认为董事未经适当程序作出决策,构成义务的违反,不符合一般情理上的商业判断。(18)参见四川省南部县人民法院(2015)南民初字第3723号民事判决书。

第三种路径是进行实质审查,判断董事决策是否符合商业判断规则。例如,“范某、蒋某保损害公司利益责任纠纷案”中,法院详细阐述商业判断规则的内涵与要件,并据此对董事决策进行实质审查。(19)即“作出商业判断的董事与作出判断的内容没有利害关系,其有正当理由相信其在当时情形下掌握的有关商业判断信息充分、妥当、可靠,其商业判断符合公司的利益的,就应当认定为忠实、勤勉地履行了义务”。安徽省合肥市中级人民法院(2017)皖01民终7901号民事判决书。甚至有案例更进一步,即使程序审查有问题,但只要通过实质审查,亦可满足商业判断规则。例如,“郑某与上海华亭某公司损害公司利益责任纠纷案”中,法院认为,董事汪某尽管在公司营运的决策程序上存在不妥之处,但进行实质审查后,认为从决策结果看无法认定有损公司利益,其决策符合商业判断规则,从而免责。(20)参见上海市第一中级人民法院(2011)沪一中民四(商)终字第174号民事判决书。

从现有案例来看,我国法院对商业判断规则的具体适用规则并未形成统一的审判路径,这主要与我国立法缺失、对商业判断规则的功能与定位尚未形成共识有关。其中第一种路径直接排除了司法审查,只要董事行为符合正常经营标准,即可认定履行义务到位,审查标准最为宽松;第三种路径审查标准最为严苛,须董事实质性地完全尽到义务才可;第二种程序审查路径介于前二者之间,可以降低对董事行为的审查标准,同时可兼顾董事责任判断的公允性。总结而言,我国司法实践中商业判断规则的适用分歧主要在于:一是是否须经审查;二是经何种审查,程序审查抑或实体审查。这须得结合商业判断规则的制度定位、公司治理情况及自治与干预的限度而定。

二、商业判断规则适用的学理讨论

(一)应予引入:理论与实践的需求

从上述司法实践检视来看,纵然我国并未在立法上明确写入商业判断规则,但司法实践案例多有引入该规则。法院多隐含地借鉴商业判断规则的理念,近些年来也有明确援引该理论进行裁判的趋向,可见司法实践之需求。

从学理上看,我国多数学者支持商业判断规则的引入。支持引入的观点认为,商业判断规则限定董事责任范围,可以避免司法权过度干预,帮助董事免受过大的经营风险和责任风险,有利于提高公司经营效率。(21)参见刘敬伟:《董事勤勉义务判断标准比较研究》,载《当代法学》2007年第5期;胡宜奎:《比较法视野下的经营判断规则——兼论我国董事义务的完善》,载《江淮论坛》2011年第2期。如果对董事施加过重责任,难免导致董事避免尝试高风险的决策。另外,商业交易风险性较强,商业判断较为复杂,法官通常不具备商事技能和商业判断能力,要求法官对商业决策进行审查,既勉为其难,又加重司法负担。(22)同上注。反对观点则考虑到商业判断规则引入后可能带来的某些弊端。综合国内外研究来看,商业判断规则的弊端包括:一是其内涵难以确定,会导致司法适用困难;(23)See Joseph W.Bishop,Jr.,Sitting Ducks and Decoy Ducks:New Trends in the Indemnification of Corporate Directors and Officers, 77 The Yale Law Journal 1078(1968).我国法官素质参差不齐,未必能成功运用该项技术性标准。(24)参见容缨:《论美国公司法上的商业判断规则》,载《比较法研究》2008年第2期。二是弱化董事注意义务,会导致公司承担董事冒险带来的更大风险,(25)See Wai Shun Wilson Leung,The Inadequacy of Shareholder Primacy:A Proposed Corporate Regime that Recognizes Non-Shareholder Interests,30 Columbia Journal of Law and Social Problems 587(1997).还将会间接鼓励控股股东的利益攫取行为;(26)See Ralph A.Peeples,The Use and Misuse of the Business Judgment Rule in the Close Corporation,60 Notre Dame Law Review 456(1985).不引入商业判断规则,能够增加董事责任风险,减少董事粗心大意行为,督促董事谨慎行事。(27)See Lisa M.Fairfax,Spare the Rod,Spoil the Director?Revitalizing Directors’ Fiduciary Duty through Legal Liability,42 Houston Law Review 393(2005).

笔者认为,上述反对观点的第一点担忧本就是制度设计与优化可及的范畴,何况于我国已有司法案例尝试对商业判断规则的内涵进行解释,域外法上也有不少成熟的做法可供借鉴。第二点担忧虽确然,但与公司治理的现状有关,可以根据公司治理具体情况,利用商业判断规则对董事责任提供不同程度的避风港,以实现公司及股东利益的最大化。最为重要的是,商业判断规则通常与董事义务的判断联系在一起,而我国现行《公司法》对董事义务采取概括加列举式规制模式,过于原则,操纵性不强,(28)参见郑佳宁:《目标公司董事信义义务客观标准之构建》,载《东方法学》2017年第4期。学理上董事义务的判断标准经历了主观标准向客观标准、一般标准向专业标准转变的过程,但在具体审判实践中依旧存在较大不确定性。商业活动复杂多变,判断董事是否尽到信义义务,既需要严格审查,确保董事履职行为的正当性、合理性,也要赋予董事一定的经营决策自由裁量权,避免董事承担过重的决策风险。商业判断规则可以对董事义务的判断进行某种补足,并在董事决策自由与信义义务履行之间取得平衡。因此,无论是实践需求,还是理论需要,商业判断规则的引入都将具有较强的必要性和较大的意义。

(二)应予审查:商业变迁下自治与干预的平衡

商业判断规则自诞生到发展,随商业变迁呈现制度的调整与适应。早期,公司发展仰仗于董事履职,须赋予董事较大程度的自由空间,保护董事为公司利益的冒险决策行为。董事如果频频遭受诉讼,则会影响公司正常经营管理。商业判断规则正基于此,保护董事免受不合理的诉讼干扰,符合公司两权分离的普遍现状。美国法上1829年Percy v.Millaudon、(29)See Percy v.Millaudon,8 Mart.(N.S.)68(La.1829).1850年Hodges v.New England Screw Co.(30)See Hodges v.New England Screw Co.,1 R.I.312(R.I.1850).以及1944年Casey v.Woodruff(31)See Casey v.Woodruff,49 N.Y.S.2d 625,643(Sup.Ct.1944).等案件,明确法院不得事后审查董事决策,董事可以用商业判断规则来抵抗责任承担,起到诉讼防御的作用,正是此时公司治理背景下的产物。

但随着公司股权结构的分散化,董事与股东的利益并非在任何时候都能够完全保持一致,董事有可能借由其职权侵害股东乃至公司利益,董事滥用职权行为时有发生。董事应受到信义义务的更多约束和规制,商业判断规则对董事过度保护,不利于约束庸才,有损公司和股东利益。(32)参见前引〔27〕,Lisa M.Fairfax文。法院不得不对董事责任施以较为严苛的要求,商业判断规则则需要根据公司治理具体情况,作出更加灵活的设置。(33)See Kenneth B.Davis Jr.,Once More,the Business Judgment Rule,2000 Wisconsin Law Review 573(2000).例如,美国法上1984年Aronson v.Lewis案,法院正式确定将商业判断规则作为一种假定,从而衍生出以 “推定”为适用核心的实质审查标准,并内含举证责任分配的程序功能。(34)See Aronson v.Lewis,473 A.2d 805(Del.1984).

在公司控制权之争中,适用商业判断规则面临更为严格的审查。(35)See E.Jones,Directors’ Duties:Negligence and the Business Judgment Rule,19 South African Mercantile Law Journal 326(2007).20世纪80年代后,美国掀起第四次并购潮,商业判断规则进一步发生变化。例如,Smith v.Van Gorkom案中,特拉华州法院在考察董事是否花费足够时间研究公司并购利弊、是否获得支撑并购价格的书面文件、是否审查与并购相关的任何文件等因素的基础上,认为董事会在该并购决策中没有充分考虑所有“合理可得的重要信息”,构成商业判断不当行为。(36)See Smith v.Van Gorkom,488 A.2d 858(Del.1985).该案件反映了法院对董事决策过程的看重,如果董事决策没有尽到谨慎注意义务,则无法受到商业判断规则的庇护。(37)See Gary P.Kreider,Corporate Takeovers and the Business Judgment Rule:An Update, 11 Journal of Corporation Law 633(1986).继而Unocal Corp.v.Mesa Petroleum Co.案中,法院认为,在适用商业判断规则之前,应当对董事会决策予以司法审查,由董事会证明其决策的正当性及防御措施的合理性。(38)See Unocal Corp.v.Mesa Petroleum Co.,493 A.2d 946(Del.1985).该判例扩大了并购案件中司法干预的范围,强化了董事对公司收购的责任。(39)See Sean J.Griffith,Good Faith Business Judgment:A Theory of Rhetoric in Corporate Law Jurisprudence,55 Duke Law Journal 1(2005-2006).在公司并购场景下,商业判断规则已从对董事行为的绝对保护转向对董事行为的严格要求。(40)我国也有不少学者接受了此种观点。参见前引〔28〕,郑佳宁文;史欣媛:《目标公司董事信义义务判定标准的路径建构——以美国和英国实践为视角》,载《甘肃政法大学学报》2021年第4期等。

从上述美国法上商业判断规则的演变来看,商业判断规则正是随着商业实践的变迁、公司治理情况的变化而调整,从排除实质审查到可以进行实质审查,从最初的防御性规则演变为攻击性规则。(41)我国学者对此进行的总结,可参见傅穹、陈洪磊:《商业判断规则司法实证观察》,载《国家检察官学院学报》2021年第2期。从理论基础上说,商业判断规则经常被置于 “主权领域”(sphere sovereignty)理论(42)“主权领域”是神学、哲学、政治学概念,来源于荷兰19世纪中期,后延伸到法学领域,用于描述独立于教堂和国家的审判权。具体内涵为,法院承认并尊重每个社会主体的自治权空间,但商业实体的主权领域范围不能违反法律,不能超出主权领域的合理范围。分析框架下:如果公司放弃自治责任,作出对公司不利的决策,或者根本不作出决策,则丧失主权领域的自治;如果决策违法,则引发司法审查。(43)See Lael Daniel Weinberger,The Business Judgment Rule and Sphere Sovereignty,27 Thomas M.Cooley Law Review 279(2010).结合商业实践及公司治理变迁来看,商业判断规则是董事自由裁量权的某种体现,法院对其是否应当审查,取决于公司自治与司法干预之间的平衡。在公司治理较好的情况下,可以赋予董事更大的裁量权,扩大商业判断规则的适用,为董事提供更多免责保护;在董事滥权行为较频繁、须对董事施加更多限制时,可以扩大司法审查范围,施加董事更重责任,督促董事尽责履职。

综上,商业判断规则并非僵化的规则,可以根据不同公司治理需求进行不同的制度设计,在自治与干预之间进行平衡和取舍。因此,宜将商业判断规则定位为原则上排除司法干预、例外可进行司法审查,以充分尊重公司决策的自治性,同时督促董事在正常商业风险下的合法履职行为。

(三)何种审查:程序审查之外应允许实质审查

适用商业判断规则,法院是否应当进行实质审查,否定意见认为,应当将商业判断规则作为对董事、高管决策信义义务的要求,即,只要董事尽到了必要的信义义务,就受到商业判断规则的保护。(44)参见胡玉婷:《商业判断规则在反收购领域的应用及启示》,载《华东经济管理》2008年第2期。这是董事信义义务的具体要求和规定,也符合我国公司治理的现实情况。肯定观点则认为,如果将商业判断规则理解为“弃权规则”(abstention doctrine),即直接排除法院对董事决策的审查,则董事受到该规则保护,股东无法通过代表诉讼追责到损害公司利益的董事,代表诉讼制度将沦为一纸空文,并将恶化董事逃脱责罚的情况。(45)See Mark A.Underberg,Business Judgment Rule in Derivative Suits Against Directors,65 Cornell Law Review 600(1979-1980).商业判断规则实则是将董事决策风险转移至股东,而非由董事自身承担,(46)参见前引〔33〕,Kenneth B.Davis Jr.文。这不利于保护股东及公司利益。(47)据此有学者认为,商业判断规则的制度目的并非保护董事,而是保护公司免受诉讼带来的声誉降低,进而保护公司利益。See D.A.Jeremy Telman,The Business Judgment Rule,Disclosure,and Executive Compensation,81 Tulane Law Review 829(2007).因此,商业判断规则并非意味着法院不进行实质审查,而是对董事责任认定采取了较高的审查标准,使得董事很难被苛责。(48)See Paula J.Dalley,The Business Judgment Rule:What You Thought You Knew,60 Consumer Finance Law Quarterly Report 24(2006).

笔者认可肯定观点。商业判断规则的初衷可能是排除实质审查,但我国公司治理的现状不允许仅作简单推定。我国公司多由控制股东掌握控制权,即公司经营决策往往反映的是控制股东的意志,少数股东很难说得上话。(49)参见前引〔33〕,Kenneth B.Davis Jr.文。股东会中心主义下,董事决策受制于控制股东,而控制股东的利益与公司利益并非完全一致,控制股东容易发生攫取公司利益的行为,却因股东有限责任制度而很难受到相应规制,商业判断规则据此很容易沦为董事及其背后控制股东的保护伞。从这个视角来看,商业判断规则为董事提供避风港,实际上是在对控制股东施加保护。因此,在我国目前公司治理水平仍有待提升的情况下,可将形式审查作为一般性、原则性做法,但必然不能完全排除法院实质审查。

故此,商业判断规则的推定从严格意义上来说并非简单的推定,而是在某些情况下阻止法院滥用裁量权,允许对董事经营决策原则上进行形式审查,必要时可进行实质审查。形式审查抑或实质审查,并不必然意味着董事责任的承担,要视审查结果而定。

三、商业判断规则适用的制度设计

(一)限定商业判断规则适用范围

我国引入商业判断规则后,可以首先将其限定在与董事义务及董事责任相关的判断上。从前述实践检视来看,我国司法案例对商业判断规则的适用可以划分为两类:一是参考商业判断规则的实质内涵,延伸为对商事活动的尊重;二是作为对董事是否违反义务导致责任承担的辅助判断及干预。前者实则是司法审查谦抑性原则的体现,后者才是商业判断规则的实质内容。因此,在涉及商业判断规则的案由中,“损害公司利益责任纠纷” “公司决议效力确认纠纷”“与公司有关的纠纷”等案由通常关涉董事是否尽到信义义务、是否应当承担损害赔偿责任,引入商业判断规则,可以匹配制度规则的本旨与目的。而其他案由下的纠纷,无关董事义务与责任的判断,可以将之纳入司法谦抑性范畴,未必非要冠以“商业判断规则”之名。

其次,我国《公司法》第147条规定下的董事忠实义务与勤勉义务,是否均可适用商业判断规则,我国多数司法案例并未进一步区分,例如,“李某奔与北京京西文化旅游股份有限公司公司决议效力确认纠纷案”、(50)参见北京市第三中级人民法院(2017)京03民终7216号民事判决书。“范某、蒋某保损害公司利益责任纠纷案”(51)参见安徽省合肥市中级人民法院(2017)皖01民终7901号民事判决书。等。也有少数案件进行了区分,例如“郑某与汪某、郑某某、上海某有限公司损害公司利益责任纠纷案”对忠实义务并未适用商业判断规则,而对勤勉义务适用了商业判断规则。(52)参见上海市闵行区人民法院(2010)闵民二(商)初字第476号民事判决书。学理上看,忠实义务意在规制董事的自利行为,勤勉义务则规制董事的懒惰行为,(53)参见施天涛:《公司法论》(第4版),法律出版社2018年版,第426页。这决定了忠实义务对董事的要求要严格于勤勉义务,且董事违反忠实义务是出于利益驱动,市场惩罚机制很难发挥作用;同时交由法院审查,法院对董事是否违反忠实义务的审查具有审查能力和审查优势,也有审慎审查的必要,并不威胁董事自由裁量权。(54)See Stephen M.Bainbridge,The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine,57 Vanderbilt Law Review 83(2004);前引〔21〕,胡宜奎文。因此,董事违反忠实义务是更为严重的情形,不应当受到商业判断规则的保护。

而董事勤勉义务不涉及董事自身利益,由于法院商事专业性的欠缺,司法审查的适用就变得棘手,此时才有适用商业判断规则的空间。有进一步观点认为,还应当排除董事违反注意义务且具有重大过失的情形。(55)参见前引〔39〕,See Sean J.Griffith文。从董事的行为标准与司法审查标准分离的视角来看,董事行为标准是“合理注意”,司法审查标准则是重大过失或一般过失,行为标准要高于司法审查标准。(56)参见前引〔47〕,D.A.Jeremy Telman文。至于司法审查标准,美国法上1971年Sinclair Oil Corp.v.Levien案(57)See Sinclair Oil Corp.v.Levien,280 A.2d 717(Del.1971).与1984年Aronson v.Lewis案(58)See Aronson v.Lewis,473 A.2d 805(Del.1984).中,法院对董事决策审查均采用重大过失标准,相较于一般过失,降低了董事注意义务的司法审查标准。1985年Smith v.Van Gorkom案(59)See Smith v.Van Gorkom,488 A.2d 858(Del.1985).中,法院认为董事作出不知情判断,同样构成重大过失,这导致判断标准趋向于宽松。据此有人认为应当以一般过失为判断标准,提高董事免责的门槛,强化对董事义务的要求。(60)参见杨大可、林指:《商业判断规则在我国的引入:争议、实践与德国镜鉴》,载《河南财经政法大学学报》2022年第4期。这些变化与讨论反映了对董事义务的不同宽严标准。对此类争议,笔者认为,大可区分不同情形,运用商业判断规则进行调整与缓和,以限制对董事的不当保护。即:在重大过失情形下,对董事的追责理应成为必然,此时不宜通过商业判断规则对董事进行保护;而在一般过失情形下,董事履职行为可能受限于市场变化及商业决策固有风险,可以通过商业判断规则对此进行调整。

综上,应将狭义上的商业判断规则从司法审查谦抑性原则中抽离为独立的制度规则,限定商业判断规则的适用范围为与董事义务及董事责任相关的判断,用于对董事经营决策的审查与判断,并限于董事违反勤勉义务且具有一般过失的情形。

(二)衔接商业判断规则与董事义务的判断

商业判断规则与董事义务的判断规则密不可分,用于排除董事违反义务导致的责任承担。有人认为,商业判断规则从积极角度保障董事履职自由,董事勤勉义务从消极角度对董事履职行为进行规范,二者一体两面。(61)参见陆华强:《商业判断的会计约束与法律约束——以上市公司股份回购为切入》,载《经贸法律评论》2021年第1期。有人认为,董事义务属于对董事的事前要求,商业判断规则则构成对董事是否担责的事后审查,二者共同构成董事责任体系。(62)参见郭司雨:《商业判断规则的成文法表述研究》,载《上海法学研究》2020年第7卷。还有人认为,商业判断规则是对董事行为进行司法审查的前置性程序,以原告能够举证证明董事决策存在重大过失为前提。(63)参见美国法律研究院:《公司治理原则:分析与建议》,楼建波等译,法律出版社2006年版,第220页。这些观点都从不同层面阐述了商业判断规则与董事义务的关联。商业判断规则用于对董事义务的辅助性评判,以帮助董事在正当、合理商业决策上免受法律追责,可以完善董事义务及责任体系。

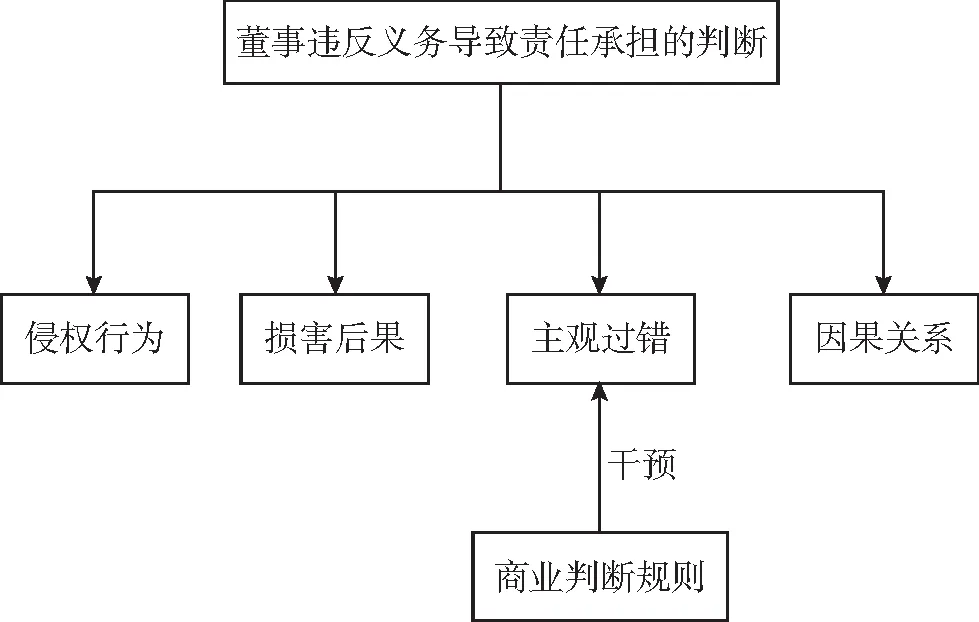

问题的关键在于如何衔接商业判断规则与董事义务的判断,既要保证董事信义义务的标准并不因此降低,(64)参见蔡元庆:《经营判断原则在日本的实践及对我国的启示》,载《现代法学》2006年第3期。同时还要具有抑制与排除司法审查的作用。(65)参见〔日〕高桥均:《股东代表诉讼的理论与制度改进》,梁爽等译,法律出版社2013年版,第138页。笔者认为可以从董事义务与责任承担的构成要件入手。对于董事违反义务导致的责任,司法实践中法院通常按照侵权法中侵权责任构成的一般理论进行判断,(66)学界也持此种观点,认为董事违反义务导致的责任属于侵权责任在公司法领域的特殊运用。参见施天涛:《公司法论》(第4版),法律出版社2018年版,第412页。其中侵权行为、损害后果、因果关系较好判断,但主观过错较难认定,各国立法及实践经历了主观主义、客观主义、主客观相结合等阶段的发展,仍旧是司法实务中最容易发生争议的部分。主观标准抑或客观标准,实则都是以一般理性人的标准进行建构,即以通常水平的商人在通常情况下所应当具备的水平为一般标准,个案再进行适度调整。(67)参见叶金强:《董事违反勤勉义务判断标准的具体化》,载《比较法研究》2018年第6期。但这种判断标准,并不能完全体现董事决策相关规制的公允性,因为随着市场环境变化,当时看似合理的董事决策可能被证明是存在失误。如果严格遵循主观标准或客观标准,可能会使董事遭受过大的经营风险和责任风险,(68)See William T.Allen,Jack B.Jacobs &Leo E.Strine Jr.,Realigning the Standard of Review of Director Due Care with Delaware Public Policy:A Critique of Van Gorkom and Its Progeny as a Standard of Review Problem,96 Northwestern University Law Review 449(2002).这会导致董事过于保守而不敢选择对公司长期发展最为有利的决策。而商业判断规则是一种相对客观、动态的标准,(69)参见王真真:《董事勤勉义务制度的利益衡量与内涵阐释》,载《财经法学》2022年第3期。可以从商业发展现实需要出发,在主观过错的层面对董事义务的判断进行干预并切断,为董事特意开辟出一个在不同程度或范围上的责任减轻或免除空间(详见图2),这既是对董事决策的尊重和保护,也可以简化董事违反义务导致责任承担的判断。

图2 商业判断规则在董事违反义务导致责任承担中的体系定位

具体而言,在大股东控制明显且有滥用控制权的情形,或者董事具有不尽信义义务可能的情形,以及其他必要情形下,可以对主观过错要件采用更为严格的标准,限缩商业判断规则的适用,以强化对董事责任的要求;而在其他无须苛责董事的情形下,可以对主观要件采取较为宽松的标准,扩大商业判断规则的适用,为董事决策提供保护,激励董事做出冒险但有利于公司发展的商业决策,以促进公司发展。(70)承接上文分析,能够实现弹性适用目的的主观要件主要指的是董事具有一般过失的情形,但不限于此种情形,适用情形的范围可以根据公司治理的实际情况进行不同程度和范围的调整。据此,深入到公司内部治理结构,商业判断规则可以根据公司治理具体情况,在判断董事义务及界定董事责任上形成更加灵活、弹性的调整与适用机制。

(三)细化司法审查步骤

在审查步骤上,有关商业判断规则应如何适用,有人认为我国应借鉴日本法模式,将商业判断规则作为司法介入的规则,法院原则上尊重董事在经营判断上的权限,在个案中对董事经营决策的内容及程序进行司法审查,具体步骤为:先审查董事经营决策的“过程”,即审查董事是否尽到足够信息收集的义务,如有,则不进入内容审查;如无,则结合董事的主观心理及决策对公司经营的客观影响,对决策内容进行综合审查。(71)参见梁爽:《董事信义义务结构重组及对中国模式的反思——以美、日商业判断规则的运用为借镜》,载《中外法学》2016年第1期。日本法上实则认为,如决策过程合理,则推定董事无责,过程不合理,则董事也有可能担责。(72)有案例(日本精密股份有限公司案,琦玉地方法院判决)显示,董事决策内容合理,董事担责。转引自前引〔71〕,梁爽文。对此,有人认为日本对商业判断规则的程序加内容的双重审查要求,会侵蚀商业判断规则的制度价值,应当在程序满足要求时排除实质审查,例外进行实质审查时将内容不合理限定在一定程度范围内。(73)参见前引〔62〕,郭司雨文。还有人认为,对商业判断规则的适用,应先判断董事行为是否理性,是否属于正常的经营决策;再判断董事的决策行为是否符合程序完整、主观善意、不存在利益冲突的三大要件,如符合,则可以受到商业判断规则的保护。(74)参见周天舒:《论董事勤勉义务的判断标准——基于浙江省两个案例的考察》,载《法学杂志》2014年第10期。

从我国司法实践案例来看,尚未形成统一的审查步骤,但也不乏部分案例提供了较好的范例。例如,“郑某与上海华亭某公司损害公司利益责任纠纷上诉案”中,决策程序存在欠缺,但法院经过实质审查,认为其决策是依据商业判断规则在良成公司停止生产经营的状况下作出的,董事汪某并未违反勤勉义务。(75)参见上海市第一中级人民法院(2011)沪一中民四(商)终字第174号民事判决书。即,如不符合程序要求,则进入实质审查程序,但并不意味着董事必然承担责任。

综上,笔者认为,在进行商业判断适用时,应先审查董事决策程序。决策程序在一定程度上可以反映决策内容,法官审查决策过程,可以判断董事是否为获取决策所必要的信息而作出了充分的努力,以排查董事不负责任、轻率的决策。如程序有违法律、公司章程的规定,则必须对决策内容进行实质审查,综合考量董事是否有积极履行行为,以及主观上是否善意、合理相信其所为乃出于公司利益等因素;如程序符合法律、公司章程的规定,则可暂且推定董事尽到信义义务,但这种推定可被推翻,必要情况下可对决策内容进行形式审查,特殊情况还可进行实质审查。(76)根据公司治理情况及适用场景而定。例如,公司内部控制较为严重,或面临控制权争夺时,可以更倾向于进行实质审查。

(四)明确举证责任

在举证责任分配上,我国法院的做法也存在不一。多数法院将举证责任施加给原告,即遵循“谁主张,谁举证”的原则。例如,“上诉人南京润晖文化传媒有限公司与被上诉人谷某宁、范某飞损害公司利益责任纠纷案”中,法院认为上诉人润晖公司未提供证据证明谷某宁、范某飞在该业务往来中违反商业判断规则,故不支持其诉请。(77)参见江苏省南京市中级人民法院(2016)苏01民终3047号民事判决书。但也有法院将举证责任转移给董事承担。例如,“深圳市创造机电有限公司、刘某损害股东利益责任纠纷案”中,法院认为“实践中没有实际参与经营管理的股东对公司的控制能力及信息收取能力较弱”,因此将举证责任转移于董事承担,如董事能够证明自己的行为或决策已经满足商业判断规则的要求,则可免责,反之法院可认定其违反忠实和勤勉义务,并承担相应责任。(78)参见广东省东莞市中级人民法院(2018)粤19民终8457号民事判决书。

我国多数学者认可借鉴德国立法例,采取举证责任倒置,明确由董事对其系争行为符合商业判断规则承担举证责任。(79)参见唐林垚:《论美国敌意收购中商业判断规则适用之实践》,载《社会科学》2019年第8期等。原因在于,中小股东与董事之间信息不对称问题突出,董事对其公司决策的事实和过程更为了解,在我国公司治理结构尚未完全建立、内部人控制现象严重的情况下,若加重原告的举证责任,引入商业判断规则并无意义。(80)参见徐东:《公司治理的司法介入研究》,法律出版社2016年版,第151页。当然也有少部分学者认为应将举证责任施加给原告,以免董事承担不必要的诉讼负担。(81)参见前引〔44〕,胡玉婷文。美国法上即采此种方式,例如美国法学会《公司治理原则:分析和建议》第4.01(d)条规定,如果股东诉称董事违反注意义务,原告股东须承担举证责任。(82)也有人认为,该规则是被简化的,须要求原告起诉时告知被告不受商业判断规则保护的原因,该规则规定了需要排除实质审查的证据数量,但所需证据可能会随着外部董事数量增加等因素而增加,而第4.01(c)限制了安全港规则的应用,第4.01(d)重新分配了原告的举证责任,但并未详细规定董事或原告双方举证的程度。See R.Franklin Balotti &James J.Hanks,Jr.,Rejudging the Business Judgment Rule,48 Business Lawyer(ABA)1337(1992-1993).还有人认为应当将原被告的举证责任进行动态分配,先由股东围绕商业判断规则的要件进行举证,举证内容包括董事有不当行为、董事决策没有进行合理的信息收集工作、董事非善意,股东即完成举证,此时举证责任转移至董事,董事须从决策程序符合规定、决策所需信息充分、没有利益冲突等方面,证明其商业决策对公司是完全公平的。(83)参见前引〔69〕,王真真文;张毅、楼笑含:《从ODN案看美国董事信义义务的新动向》,载《财经法学》2018年第1期。

笔者认为,举证责任应当立足于我国公司治理环境,与严格的董事勤勉义务标准相配合,共同构成对董事权责的平衡。如果将举证责任置于原告一方,使得董事很容易受到商业判断规则保护,这在股东积极主义盛行、商业竞争更为激烈的市场环境下具有积极意义。如果将举证责任置于被告一方,实则对董事施加了更为严格的注意义务,这在股东占据弱势地位的情况下具有积极意义。就我国公司治理环境而言,相较于股东,董事占据优势地位,因此应将保护的天平倾向于股东一方,由股东初步举证后,即采用举证责任倒置,由董事承担更高的举证责任,以强化董事信义义务。

四、结论:商业判断规则在我国的适用

我国法院在对商业判断规则适用上呈现态度摇摆、案由多元、审查路径差异大的样态,但近年来有从隐含借鉴其理念到明确援引适用的趋向,并进行了从内涵解释到适用规则探索的大胆尝试,体现了商业判断规则在理论与实践上的强烈现实需求。我国应当综合考虑司法实践现状及学理研究、域外立法例,为商业判断规则寻求妥当的制度安置。

关于是否应当允许法院审查,商业判断规则并非完全阻断法院审查,而是在某些情况下允许法院对董事决策进行审查。从域外法变迁来看,商业判断规则体现了公司自治与司法干预的平衡,可以根据公司治理具体情况,在不同范围及程度上为董事提供责任除外空间,形成董事义务与责任的更加灵活、弹性的调整与适用机制。具体而言,在判断董事因违反义务导致责任的过程中,商业判断规则可以在主观过错要件上发挥相对客观、动态的作用,即:公司治理状态良好时,在主观过错要件层面采取较为宽松的审查标准,扩大商业判断规则的适用,为董事决策提供保护,激励董事做出冒险但有利于公司发展的商业决策;公司治理状态欠佳时,对主观过错要件层面采用较为严苛的审查标准,限缩商业判断规则的适用,以强化董事责任,督促董事尽责履职。

制度设计上,商业判断规则应当限定在与董事义务或董事责任相关的纠纷中,限于对董事违反勤勉义务且具有一般过失的判断上。具体适用步骤上,应先审查董事决策程序,如程序有违法律、公司章程的规定,则必须对决策内容进行实质审查;如程序符合法律、公司章程的规定,则可暂且推定董事尽到信义义务,但必要情况下可对决策内容进行形式审查,特殊情况还可进行实质审查。

商业判断规则尊重董事的正常经营决策,可以缓和对董事责任的过分苛责,弥补传统董事义务的不足。我国新一轮修订《公司法》之际,应当将商业判断规则明确引入立法,为司法裁判提供明确的指引,并通过司法解释等,逐渐形成并完善董事义务与董事责任的具体适用体系。