结直肠息肉与脂代谢异常相关性分析

王 猛,欧伟丽,王启之,韦 君,邓晓晶,马振增,任 志

(1. 蚌埠医学院第一附属医院消化内科;2. 蚌埠医学院第二附属医院全科医学科,安徽 蚌埠 233000)

改革开放以来,我国人均收入逐年提高,物质、文化生活发生了巨大的改变,西方饮食习惯渐渐融入大众生活之中,消化系统疾病逐年增多,消化系统肿瘤的发病率也随之增高。结直肠癌为消化系统第4 大常见恶性肿瘤,肿瘤致死率居全球前3 位,每年约90 万人死于结直肠癌[1-2]。据专家推测,到2030 年,全球结直肠癌的发病人数较目前约增加60%左右,将面临220万的新增病例数以及超过110万的死亡人数[3]。研究表明,结直肠癌的发病与结直肠息肉密切相关,有学者认为,部分类型的结直肠息肉是结直肠癌的早期病变,该类息肉整体的癌变率约0.2%~5.0%[4]。结直肠息肉是指肠道黏膜表面突出的增生组织,按照目前的病理学分类,结直肠息肉主要分为腺瘤性和非腺瘤性两种。临床上以腺瘤性息肉较为多发,腺瘤性息肉被认为是结直肠癌的癌前病变之一,正常的肠黏膜上皮—增生性改变—息肉—腺瘤—结肠癌是目前科学界较为认可的疾病演变过程[5]。因此,对结直肠息肉,尤其是腺瘤性息肉的预防与治疗,对于改善结直肠癌患者的整体预后显得十分重要。国内外相关研究证实,肠道息肉的发生与血脂代谢异常具有一定相关性,胆固醇和甘油三酯被认为是结直肠腺瘤性息肉向结直肠癌转变的高危因素[6]。据相关文献报道,消化道肿瘤患者,高密度脂蛋白水平明显低于健康人;较高的低密度脂蛋白胆固醇及总胆固醇水平在晚期结直肠癌患者血液中较为常见[7]。结直肠息肉临床上主要是通过电子肠镜确诊,借助活组织病理学检查确定具体的息肉类型。本研究主要通过对结直肠息肉患者及正常患者相关指标进行分析,推测结直肠息肉发病可能的危险因素。

1 资料与方法

1.1 研究对象收集2021 年1 月至2022 年6 月就诊于蚌埠医学院第一附属医院消化内镜中心151例患者的临床资料,经电子肠镜诊断为结直肠息肉的91 例患者作为实验组,同时期就诊于本院行电子肠镜检查,且肠镜检查未见肠息肉的60例正常患者作为对照组。纳入标准:⑴患者电子肠镜检查前均签署肠镜检查知情同意书;⑵电子肠镜检查经本院经验丰富的内镜医师进行操作;⑶相关血液检查均于本院检验中心完成。排除标准:⑴合并严重的慢性疾病或其他致死性疾病的患者;⑵已确诊的消化道肿瘤或其他系统恶性肿瘤的患者;⑶近期有服用各种调理血脂药物病史的患者。

1.2 研究方法

1.2.1 电子肠镜检查所有患者进行肠镜检查前均完善心电图等相关操作前检查,排除肠镜检查禁忌证,签署知情同意书,由本院高年资、经验丰富的医师完成肠镜检查。嘱患者检查前3天尽量流质或半流质饮食,检查当天禁食,期间使用复方聚乙二醇电解质散(恒康正清)进行肠道准备,服药后需多饮水及适当活动,以促进粪便排泄,直至排出清水样大便。检查过程中,加强与患者沟通,嘱其充分放松心情,仔细记录息肉性质,包括大小、数量、部位等。后行内镜下息肉治疗,留取部分组织送病理。术后应对患者加强巡视、护理,密切观察有无腹痛、黑便、鲜血便等不适反应。

1.2.2 记录患者相关血液学指标所有患者采血前1 天避免高脂、高糖、高蛋白饮食及饮酒,晨起空腹状态下,取3~5 mL患者肘部静脉血,采用全自动分析仪对患者血液样本进行相关指标筛查。

1.3 统计学方法采用SPSS 25.0 软件对数据进行分析。定量资料以均数±标准差表示,组间比较采用t检验;定性资料以n(%)表示,组间比较采用χ2检验;采用Logistic回归分析筛选有意义的指标并计算其优势比(OR);P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床资料比较两组患者血清凝血酶原时间、凝血酶原活动度、白蛋白、丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸转移酶、血红蛋白、白细胞计数、红细胞计数、血小板计数比较差异无统计学意义(P>0.05),两组性别比较差异有统计学意义(P<0.05)。实验组总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白明显高于对照组,高密度脂蛋白明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)(表1)。

表1 两组患者临床资料比较

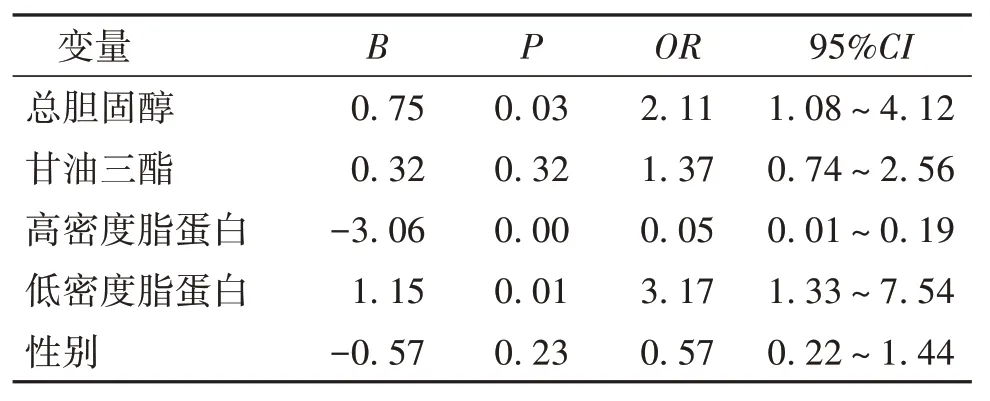

2.2 结直肠息肉相关指标的多因素分析将表1中具有显著差异性的指标纳入多因素Logistic 回归分析,结果显示,总胆固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白是结直肠息肉发病的独立危险因素(表2)。

表2 结直肠息肉多因素Logistic回归分析

3 讨论

结直肠癌在世界范围内发病率和死亡率较高,是困扰人群健康的主要问题之一,结直肠癌死亡的人数约占全球死亡人数的9.2%。结直肠癌发病率和死亡率也因种族和民族而异,非西班牙裔黑人最高,亚裔美国人/太平洋岛民最低。男性的发病率和死亡率比女性约高25%,近年来,结直肠癌特别是直肠癌和远端结肠癌在全球50 岁以上的人群中发病率有所下降,但在50岁以下的人群中发病率较之前明显增高,结直肠癌的5 年生存率和10 年生存率大概是65%和58%[2,8-9]。

研究表明,结直肠息肉尤其是腺瘤性息肉是结直肠癌发病的癌前病变[10-11]。结直肠息肉诊断主要依据为电子结肠镜检查。PAN J Q 等[12]认为对于合并结直肠息肉的人群,如果能早期进行结肠镜下微创切除,可以有效降低结直肠癌的发病率。因此,对高危人群进行电子结肠镜筛查及对合并结直肠息肉的患者进行及时、有效的内镜干预,对于结直肠癌整体预后意义重大。笔者通过阅读国内外大量文献发现,结直肠息肉的发病与高脂血症、运动、饮酒、喜食红肉、幽门螺杆菌感染、高血压等因素密切相关[13-14]。

血脂是人体进行细胞代谢的主要成分之一,参与人体多种重要的生理活动。构成血脂主要成分之一的甘油三酯作为能量物质参与代谢,另一主要成分胆固醇则是参与细胞膜的组成及类固醇激素、胆汁酸的合成。多种肿瘤的发病与血脂代谢异常存在一定的相关性,可能是通过调节体内胰岛素样生长因子-1(Insulin-like growth factor 1,IGF-1)的水平,导致细胞异常增生。结直肠腺瘤性息肉的发病与血脂代谢异常之间的关系,尚不完全明确。相关研究[15]表明,血脂代谢异常导致胆汁酸的排泄及循环发生改变,提高细胞内的ROS 水平,促进相关细胞DNA 损伤、细胞和微血管异常增生,通过细胞内多条通道导致正常上皮细胞异常增生为腺瘤细胞或部分腺瘤恶变为结直肠癌。

本研究采用回顾性分析方法研究结直肠息肉发病与甘油三酯、总胆固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白的关系。实验组与对照组年龄无明显差异,而在性别组成上,具有显著差异性,提示结直肠息肉更多发于男性患者,这与于莹莹等[16]研究结果基本一致。将两组血清凝血酶原时间、凝血酶原活动度、白蛋白、丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸转移酶、血红蛋白、白细胞计数、红细胞计数、血小板计数进行对比,差异无统计学意义。实验组甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白水平明显高于对照组,而高密度脂蛋白则明显低于对照组;通过多因素Logistic 回归分析发现总胆固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白是结直肠息肉发病的独立危险因素,其中总胆固醇和低密度脂蛋白呈正相关,即结直肠息肉患者具有较高的总胆固醇和低密度脂蛋白水平;而高密度脂蛋白呈负相关,推测高密度脂蛋白是结直肠息肉发病的保护性因素,WANG X R 等[17]通过研究也证实了这一点。

本研究存在的不足:(1)研究样本量较小,且为回顾性研究,只对息肉组和非息肉组进行统计分析,并未对各种息肉(炎性息肉、腺瘤性息肉、增生性息肉等)进行亚组分析。(2)本研究在进行分析时只对患者的一般状况、血脂代谢水平进行分析,患者既往史、慢性病史、饮酒史、饮食习惯、运动习惯、职业等因素并未提及。(3)结直肠息肉的诊断主要是通过电子结肠镜检查,检查过程中,受肠道准备及检查者操作水平的影响,可能会导致部分结直肠息肉漏诊。

综上所述,受世界饮食文化的影响,代谢性疾病的发病率随着高脂饮食的增多逐年上升,进而引起血脂异常、高尿酸、肥胖、高血压、脂肪肝等疾病发生。本研究通过对结直肠息肉患者的血脂代谢进行分析发现,代谢综合征中的血脂异常与结直肠息肉的发生及腺瘤性息肉癌变关系较为密切。通过对合并严重血脂代谢异常的患者进行电子肠镜筛查,及时发现结直肠息肉,同时对发现结直肠息肉尤其是腺瘤性息肉的患者进行准确、有效的内镜干预,对预防结直肠癌的发生,改善结直肠癌患者的整体预后具有重要意义。