晚清广州两幅佚名女子外销画色彩特征比较研究

杨坤雨 龚鹏辉

在清中晚期鸦片战争之前,广州是东西方贸易唯一的通商口岸。同时,其作为东西方文化交融之地,在此时来中国进行商贸的西方人在返航时往往都会在此购买一些具有中国特色的艺术品,由此催生了以广州十三行为代表的艺术品贸易区。其中,外销画(又称贸易画)是西洋货商最乐意购买的艺术品类型之一。18—19世纪的广州人物外销画是东西方之间贸易、文化碰撞交融的产物,是商业、文化与艺术的集合体,具有典型的中西并蓄的艺术特点,其艺术创作风格能够体现出该时期独有的时代性、文化性与观念性。[1]但针对广州外销画的研究以往相对较少,仅在近几十年活跃在学界视野当中,且对于其艺术创作的风格分析仅停留于感性层面的经验性与主观性的描述之上,缺乏相对客观的科学性分析研究。因此,本文试图结合具体的两幅佚名女子肖像画作品,通过考证其广州外销画身份,并借用现代性的技术手段,通过Photoshop拾色器及MatLab色彩聚类法对现存的两幅风格迥异的女子外销画的主要色彩配置进行归纳并予以对比及差异原因阐释,从另一角度建立对于该时期该类型的外销艺术品的认知,旨在更加科学客观地阐释广州人物外销画在不同时期的艺术特点与用色规律,并揭示两幅佚名女子外销画的创作时期。

一、晚清广州两幅佚名女子外销画身份考证

近代中国美术发展于岭南,在清朝中后期伴随着海洋贸易,中国趣味与西方绘画技法在广州得以碰撞。[2].基于西方式的审美市场需求,广州大批的画工、学徒在此时参与到外销画的行业当中,学习西方绘画技巧,创作迎合西洋人审美趣味的作品。

结合具体的作品来看,《红衣佚名女子肖像》(图1)现为美国收藏家匡霖所收藏的油画作品,传说宋美龄也收藏过一件相同的作品,包括瑞典、英国的拍卖行、美术馆也有相似作品出现。同时,香港艺术馆藏有《贵妇像》(图2),除了衣服颜色以外几近与《红衣佚名女子肖像》无差。如此多的同款作品,显然是清晚期广州外销画模式化的生产而为。[3]外销画作为一种商业性艺术行为,以市场为导向,为追求效率被大规模、流水线手工生产,因此,外销艺术品往往都会呈现出一定的程式化、可被复制化的特点。[4]同时,毫无疑问的是,此系列女子肖像画应是晚清时期广州外销画中的精品。带有强烈西方艺术创作风格的肖像画法,使得画中人几近完美,也使得其成为后续外销画艺术创作的范本,不断被一个个画工与学徒所复制,成为晚清时期满族贵妇的“标准脸”,男权社会的商业性艺术消费物。[5]

图1 〔清〕佚名 红衣佚名女子肖像 布面油画尺寸不详 收藏家匡霖私人藏

图2 佚名 蓝衣贵妇像 布面油画 68.6×51.3cm 19世纪初 香港艺术馆藏

另一幅由瑞士赖色夫妇所收藏的《中国贵妇像》(图3),为玻璃油画。[6]除布面油彩以外,玻璃油画也是广州外销画中常见的外销艺术种类。最早的玻璃画起源于15世纪的意大利,随着18世纪中西方商贸的到来由广州传入中国,绘制有典型中国人形象、带有中国式绘画技法的作品显然是中西方文化交融的产物。由于玻璃油画相对创作成本较高,现今与《中国贵妇像》相似的作品并不多,但仍不可否认其为广州外销画的一种,其所绘制的中国女性形象也是该时代“女性美”的凝结。

图3 〔清〕佚名 中国贵妇像 玻璃油画尺寸不详 瑞士赖色夫妇私人藏

虽然两幅佚名女子肖像画同属于广州外销画,但在画风上差异巨大,其艺术风格差异本质上是外销画不同创作时期社会人文背景与附载媒介的差异。本文因篇幅有限,故仅从色彩特征的角度对两幅佚名女子外销画展开画风比对,以为之后研究广州人物外销画的色彩特征提供有价值的参考。

二、针对两幅佚名女子肖像画的色彩对比分析

色彩所占画面的面积大小是形成整体色调和表达整体风格的重要影响因素。[7]因此,本研究萌生了使用Photoshop拾色器依次得到两幅佚名女子肖像画色谱的想法,并运用MatLab色彩聚类法算出两幅画面中各个颜色所占的面积配置比例,选取占比较为靠前的色彩为主要研究对象,以色彩学分析方法为基础,从色彩三要素及其色彩搭配等角度对两幅佚名女子外销画的主色进行比较分析,得出其在色彩配置上的主要异同。

(一)色彩配置对比分析

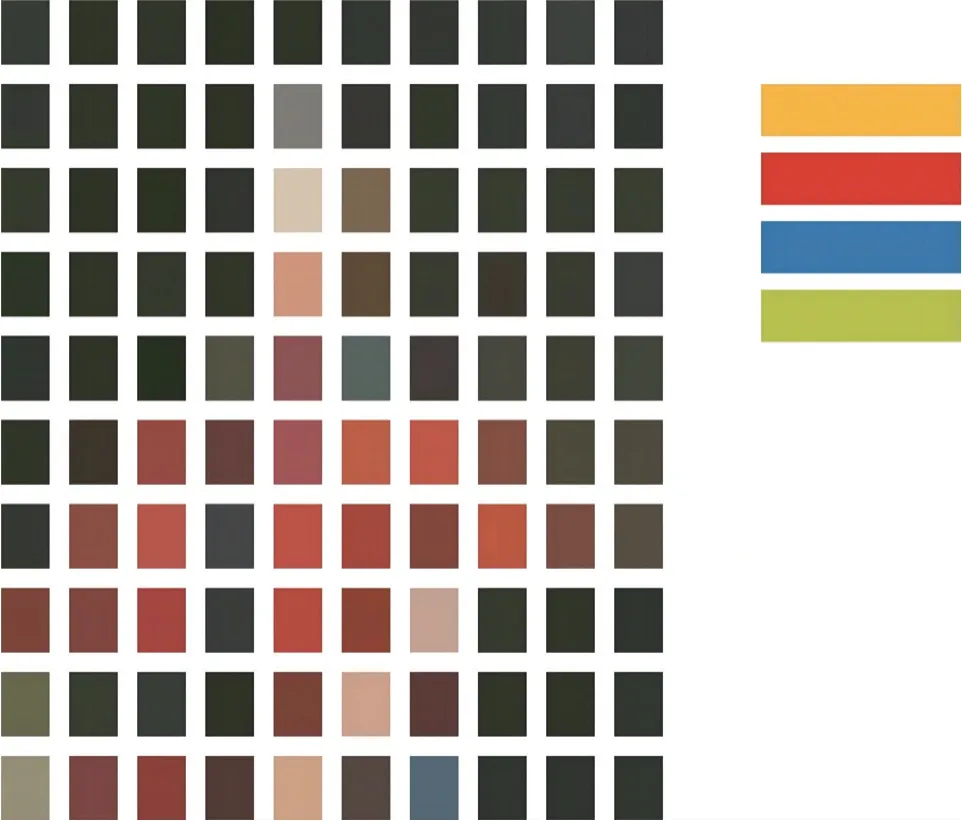

通过将两幅佚名女子外销画导入Photoshop中进行马赛克化,将各个画面拆分成一个个的色块,并使用取色器予以提色,使用MatLab软件进行色彩聚类分析,选取画面中的主色,并借助HSB调色工具——H(hue)表示色相,S(saturation)表示饱和度,B(brightness)表示明度——在保留色相的基础上进行提纯,分别获取了两幅女子外销画画面中使用较多的三或四种配色(图4、图5)。

图4 《红衣佚名女子肖像》色谱

图5 《中国贵妇像》色谱

《红衣佚名女子肖像》以中黄、大红、钴蓝、草绿四色为主(中黄占比最多,大红其次,钴蓝次之,草绿占比最小),而《中国贵妇像》占比较多的色彩则为中黄、橙黄与钴蓝(黄、橙为主,钴蓝占比最小)。两幅作品中的中黄、钴蓝二主色相有所呼应,呈现出外销画之间具有一定的内在关联性。

根据色彩学原理可知,色相环中相距90度以内的两色为邻近色关系。色环的任何直径两端相对之色都称为互补色。[8]色相环上相距120度到180度之间的两种颜色称为对比色。将两幅肖像画的主色放入十二色相环内,可以清晰地看出《红衣佚名女子肖像》中出现“红—绿”一组互补色,“蓝—黄”一组对比色,“黄—红”“黄—绿”两组邻近色(图6),而《中国贵妇像》则只呈现出“黄橙—蓝”一组对比色,“黄—橙”一组邻近色(图7)。可以明显看出,《红衣佚名女子肖像》的作者更爱使用对比色及互补色搭配,色彩醒目,对比明显。而《中国贵妇像》的绘制则更偏好邻近色的使用,色相更近,色调统一。再从色相冷暖搭配的角度来看,两幅佚名女子外销画都在画面中较大面积地使用暖色奠定画面基调,再搭配小面积的冷色丰富层次,色彩搭配具有相当高的秩序层次。

(二)色彩三要素对比分析

明度对比分析:从色彩学原理来看,明度共分为九大调,明度对比的强弱决定于色彩明度阶段。色彩明度穿越五个阶段以上称为长调;穿越三个阶段以下称为短调,中间还穿插有中调。通过使用Photoshop拾色器,借助HSB模式提取两幅佚名女子外销画的色彩明度数值(HSB中的B数值),可得出《红衣佚名女子肖像》所用的肉色、大红和黑色背景明度上超过五个阶段,为明度强对比,并且整体用色较深应为低中调。而《中国贵妇像》的主色以肉色、黄灰为主,明度对比上小于三个阶段但整体用色偏亮应为高短调,配色淡雅清新、柔和细美。相较之下,《红衣佚名女子肖像》用色大胆且沉稳,明度跨度更大,对比更强,体现出西方设色厚重、浓丽鲜妍的绘画特点。

纯度对比分析:色彩纯度是指原色在色彩中所占据的百分比。纯度用来表现色彩的鲜艳和深浅。通过提取两幅佚名女子外销画的色彩饱和度数值(HSB中的S数值)可发现,《红衣佚名女子肖像》除面部、手部的皮肤色纯度相对较低以外,黑色的背景色与大红、钴蓝衣服色都是高饱和度的色块,饱满且含蓄,并且小面积的低纯度黄色色块与大面积的高纯度黑、红、蓝色形成强烈的色彩落差,又让画面具有透气感,能够在视觉层面上营造舒适感,杜绝了高纯度配色的压抑之感的同时高纯度与高纯度色块之间的碰撞又极其鲜艳醒目。再反观《中国贵妇像》主色调则是橙灰、黄灰、蓝灰,在色彩纯度上明显不足,配色基本杜绝了高纯度的原色,而以低纯度的色块为主,在风格上呈现出淡雅质感,画面和谐统一,人物肖像与背景、衣服几近融为一体,具有相当高的和谐感。

色相对比分析:从光学意义上讲,色相差别是由光波波长的长短产生的。红色的波长最长,紫色的波长最短。色相对比是造成倾向性色彩效果(即色调HSB中的H数值)的主要因素。[9]通过上文对两幅佚名女子外销画的色彩配置研究不难看出,《红衣佚名女子肖像》以长波长与中等波长的色彩搭配为主,如“红—黄”“红—蓝”,色彩绚丽,画面鲜明雅致,视觉冲击力强,明朗清晰。而《中国贵妇像》则是以中等波长的颜色搭配为主,如“黄—橙”“黄—蓝”,色彩和谐,画面柔和优美,人物纤细柔弱,给人以平静之感。

根据以上借助现代性的Photoshop拾色器与MatLab色彩聚类法的科学手段对两幅佚名女子外销画在色彩配置、明度、纯度、色相方面展开的比较分析,基本上可以确定以下几个事实:首先,在色彩配置方面,《红衣佚名女子肖像》所应用的主色相对较多,以黄、红二色为主,并且多用对比色与互补色,画面用色对比强烈。而《中国贵妇像》所应用的主色相较于前者少了一些,在用色策略上以邻近色的使用为主,画面布局更加和谐统一。并且两者都不约而同地使用了暖色作为主色调,再配以小面积的冷色——蓝色调节画面气氛,起到“点睛提神”之妙用,可见外销画的用色上呈现出一定的关联性规律。其次,从色彩三要素方面展开对比探究,不难看出不论是从明度、纯度还是色相方面出发,《红衣佚名女子肖像》用色明度、纯度及色相上相较于《中国贵妇像》而言都更为大胆奔放,对比强,用色狠,饱和度高,更具“西洋风情”。《中国贵妇像》用色明显更加素雅,对比弱,饱和度低,更具和谐统一之感,显得人物柔美纤细,更显“中国韵味”。这也显现出中西方绘画不同的用色规律。为更加验证这一说法的可靠性,笔者继续借助Procreate软件中的画面色板提取工具,分别扫描数十张18—19世纪的西方肖像画和清代仕女画,以Matlab软件求出用色平均值,得出18—19世纪西方肖像画的常用色(图8)以及清代仕女画的常用色(图9),再利用Photoshop拾色器,借助HSB模式提取两者HSB数值,可以客观得出18—19世纪西方肖像画用色特点为高纯度、强对比,在色彩明度上一般较为沉稳深厚,但也会使用小面积的亮色予以“点睛”。而清代仕女画用色较为干净素雅,饱和度较低,用色及明度对比较弱,因此画面更为纤和柔美。在这一客观研究之下,能够更加佐证两幅佚名女子外销画画风为一中一西,《红衣佚名女子肖像》具有浓厚的西方风情,而《中国贵妇像》则透露着鲜明的东方韵味。

图8 18—19世纪西方肖像画常用色

图9 清代仕女画常用色

三、影响两幅佚名女子肖像画用色差异的原因分析

为何两幅佚名女子肖像画同属于广州外销画,.在绘画风格上却呈现出“一中一西式”的较大差异呢?这与广州外销画形成的人文背景相关。

(一)广州外销画的人文背景

广州外销画起始于18世纪中期,其作为一种特殊的商业艺术现象持续了一个多世纪之久,直到19世纪末期才基本不见其踪影。[10]而自马可·波罗时代开始,遥远的西方总是对东方产生着一种近乎完美的幻想,并且随着耶稣会士的宣传而进一步强化了这种“虚幻且完美”的中国式形象。因此,在17—18世纪欧洲大地,一场“中国热”席卷而来,导致中国式装饰风在此时得以蔓延。[11]基于西方对于“中国意趣”近乎狂热的喜爱,在商业上也必须做出适当的回应。作为对此的回应而产生的外销商品(外销画)也因此西洋风格并不明显,早期的广州人物外销画具有中国式的绘画特点,只是在颜料、绘制工具及附载媒介上进行了“反传统”与“融合”。

但值得注意的是,此时的西方如此地追逐“中国式风格”的艺术品并不仅仅只单纯地出自于热爱。外销画并不仅仅只具有审美性或纪念性的感性功能价值,更是具有认识性功能的“考证资料”。从现有的外销画作品来看,早期的外销画题材种类丰富,包含中国的山川地理、工商贸易、工艺生产等多种图像。这些图像都是西方了解中国的重要参考,在图像的帮助下那个“虚幻且完美”的中国式形象也在一次次的商贸中变得真实了起来。随着商贸的持续进行,西方关于中国的概念逐渐变得清晰、明确,关于中国的研究资料也在不断增多,中国形象得以还原,甚至开始从西方的视角被审视与反思。随着对中国研究的深入,他们认为中国人在绘制人像方面技法不够高明,不懂透视、结构与明暗,所绘制的图像也不够科学。[12]在意识到这一点以后,他们开始试图给予中国人以西方式的绘画技术指导,这也显现出西方面对东方所展现出的文化自信,这种文化自信在鸦片战争以后更是进一步地加剧。因此,在19世纪之后广州外销画中的中国画式的绘画技法已经近乎消失,更多地显现出西方技法,这也折射出此时东西方之间的社会文化地位上的差距。

总的来说,在18世纪广州作为中国唯一一个通商口岸时西方出于对东方文化上的“慕强”心态,偏好购买带有“中国趣味”的外销艺术作品。但随着商贸的进行以及对中国深入的洞察与研究,尤其是在鸦片战争以后,西方开始以高姿态的文化审美态度对东方的外销画创作提出了要求,指导他们采取西方的绘制技法进行外销艺术品创作,这本质上是西方文化自信的一种具体表现。因此,中国早期的外销画以中国画的表现技法为主,而到了后期则以西方的绘制手段为标准参考。对应于具体的作品之上,不难看出在用色上带有强烈东方情调的《中国贵妇像》应属于18世纪早期的外销艺术作品,而颜色更为雄浑立体、带有西方色彩的《红衣佚名女子肖像》应属于19世纪晚期的外销艺术作品。

(二)附载媒介的差异

画面的用色是否鲜明饱满与所付诸的媒介载体息息相关。油画布平整光洁,柔韧强劲,相较于其他媒介便于上色与叠色。而经学者胡艺对于清代西洋肖像画资料的收集与研究,确定了《中国贵妇像》为瑞士赖色夫妇所藏的玻璃油画,而并非普通的布面油彩。而通过香港艺术馆所提供的资料来看,《红衣佚名女子肖像》其为布面油彩。

玻璃油画的绘制与油画的绘制过程完全相反。玻璃油画采用独特的回溯式倒序作画方式,将最接近观赏者的最“表层”内容先绘于玻璃表面,再将逻辑顺序更基础的色块叠加于之前的色彩上,从而保证可以从玻璃的另一面看到与油画一样的效果。[13]这种绘制技法相当之难,并且绘制于玻璃表面极难叠色与更改。因此,在玻璃画的绘制中绘制者往往会慎重使用“重色”,以免绘制出错。结合《中国贵妇像》作为玻璃油画这一特殊种类来看,其用色雅致素净的另一原因应是绘制者面对玻璃油画绘制时往往会倾向选择饱和度低、色相不明确、明度对比较弱的色彩方便绘制与修改。

四、结语

目前,对于广州外销画的研究成果相对不多,也缺乏科学客观且细微深入的分析研究。本文具体结合两幅外销画作品,从色彩的角度予以对比分析,借助现代性的科学技术手段总结出了早期广州人物外销画与晚期广州人物外销画的用色特点与规律,并从人文背景与附载媒介两方面溯源其产生原因。本文将用色特点作为研究的突破口,结合广州外销画的人文背景,总结出《中国贵妇像》属于18世纪早期的广州外销作品,而《红衣佚名女子肖像》则属于19世纪晚期的广州外销艺术作品。其学术意义在于,结合具体的案例更清晰、客观且科学地建立学界对于广州人物外销画用色特点的认知,不仅对于这一时期人物外销画用色规律进行了总结,也为更深入地研究广州人物外销画的用色特点提供了研究方法参考。