关于《聊斋志异》的百年闲话

肖伊绯

《聊斋志异》无“定本”

众所周知,《聊斋志异》乃清初蒲松龄创作的文言短篇小说集,汇辑了近五百篇短篇小说。这些作品有不少是通过花妖狐魅与世人之间的爱恨情仇,来表现理想世界与社会现实之间的巨大差异,来体现作者反抗传统礼教束缚,揭示人性的本来面目。

近半个世纪以来,《聊斋志异》中的一些作品,如《画皮》《聂小倩》《促织》《崂山道士》等,俱已多次拍摄成动画片及影视剧作品,早已家喻户晓,可谓尽人皆知。

遗憾的是,这么一部极为优秀,且流传极广的作品集,在其诞生的那个时代,却未能受到当时所谓社会“主流”的青睐与赞赏,未能辑入有清代官修“百科全书”之称的《四库全书》,并没有什么特别权威的官方“定本”可言,一直是以民间“坊本”的形式,悄然流传于世的。

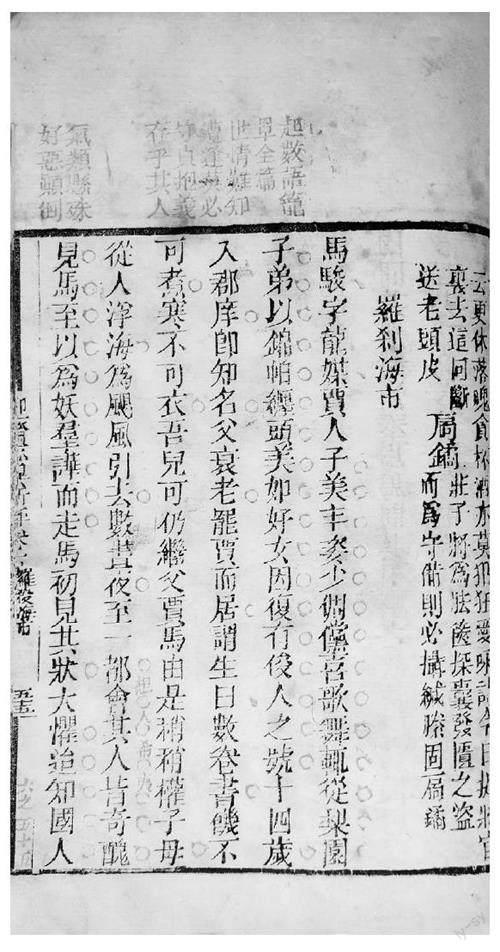

自清康熙年间抄本私下流传,乾隆年间刻印行世,各地各式“坊本”传布四方,一度出现过相当繁杂、真伪参半的多种民间版本,后世一般读者也只是随意翻拣,且作茶余饭后的消遣谈资而已,并没有刻意推敲版本,特意考究史迹之意。毕竟,这些花妖狐魅、罗刹海市的光怪陆离之事,本就大多子虚乌有、痴人说梦而已,何必斤斤计较什么版本优劣、时代先后、故事真伪?

1948年:《聊斋志异》有无讥刺清?

不过,进入20世纪之后,自辛亥革命推翻清王朝统治以来,对《聊斋志异》的深入研究与充分研讨,俨然又步入了一个“新时代”。须知,当时自国学大家、著名学者王国维以“二重证据法”来考察文史以来,自新文化运动代表人物胡适倡举以“考据”之法来“整理国故”以来,国内文史学者以近乎“考古学”眼光看待与研究明清小说的风气,渐渐成为新文化运动前后的一股学术潮流。在这一时代背景下,对于《聊斋志异》缘何未能入选《四库全书》及其创作旨趣、体例、方法、风格等一系列的研究,也随之悄然展开。

时至1948年3月3日,一位名叫“冯汉镛”的四川学者,在上海《东南日报》的《文史》副刊上,撰发了一篇题为《闲话聊斋志异》的学术随笔性质的文章。这篇文章似乎有意要探讨一下《聊斋志异》的创作旨趣及其“落选”《四库全书》的根本原因,是文开篇数行介绍之语,似乎已然解决了这个“落选”之谜。且看原文:

凡是年轻人看《聊斋》,差不多老年人都喜欢问“看得懂否?”为什么要这样的问呢?因为这书的文章,用意造句,都很纤巧,而且字字典雅,笔力也很精简,甚至于有人称它系脱胎于诸子,所以老年人往往认为小孩子看不懂。

这本书的笔法,雖然高绝,且纪晓岚也曾称它是“才子之笔”,但是编《四库全书》时,何以在“说部”中不把它收入呢?关于这个谜,《负暄絮语》解释道:

当时此书确曾流入宫禁,深荷嘉叹,继以《罗刹海市》一则,含有讥讽满人,非刺时政之意。若云女子效男儿装,乃言满俗,与夫美不见容、丑乃愈贵诸事,遂遭摈斥。

从《絮语》的话,就可知道这本书不为“四库”所收的缘故。

上述文字似乎已将《聊斋志异》的“落选”之谜,说得清清楚楚,明明白白。因为“笔法高绝”,确为“才子之笔”的这部作品集,当年确曾流传至清宫内廷,也曾一度受到皇帝的“嘉叹”,可当皇帝读到《罗刹海市》一篇时,认为此文是针对并讥刺他及整个清廷的,而且什么“女扮男装”“以丑为美”之类的说法,都是不够“正能量”的,这样的东西,怎么可能入选《四库全书》呢?

就在《闲话聊斋志异》一文刊发三周之后,时为1948年3月24日,一篇署名为“刘永潜”的,题为《也话聊斋志异》的文章,刊发在了《东南日报》的《文史》副刊之上。是文“开篇语”这样说道:

读冯汉镛先生《闲话聊斋志异》,觉其中不少可商榷处,漫书所见,就正大雅。

显然,此文是要针对“闲话”里的说法,表达自己的不同看法,是为一篇学术争鸣性质的文章。接下来,即是对《聊斋志异》的“落选”原因的另一番考述:

冯先生根据《负暄絮语》认纪晓岚之不收“志异”入《四库全书》,由于《罗刹海市》一则含有讥讽满人、非刺时政之意。其实纪氏对于志异体例有所怀疑,正由其为“才子之笔”,非著书者之笔。盛时彦《阅微草堂笔记·姑妄听之》跋:

明著者之理,虽稗官脞记,亦具有体例。先生尝曰:《聊斋志异》盛行一时,然才子之笔,非著书者之笔也。虞初以下,干宝以上,古书多佚矣。其可见完帙者,刘敬叔《异苑》、陶潜《续搜神记》,小说类也。《飞燕外传》《会真记》,传记类也。《太平广记》,事以类聚,故可并收。今一书而兼二体,所未解也。小说既述见闻,即属叙事,不比戏场关目,随意装点。伶玄之传,得自樊,故猥琐具详;元稹之记,出于自述,故约略梗概。杨升庵伪撰《秘辛》,尚知此意,升庵多见古书故也。今燕昵之词、狎之态,细微曲折,摹绘如生。使出自言,似无此理;使出作者代言,则何从而闻见之?又所未解也。留仙之才,余诚莫逮其万一;惟此二事,则夏虫不免疑冰。

可见纪氏之不录志异,纯为体例与昔人小说不合。至《罗刹海市》一则,以貌取人,认丑为妍,诚不免意含非刺。但细读全则中并无“女子作男儿装”语,似未可认为“讥讽满人”。“絮语”所云,实不可信。

上述考述之语,简要表达了作者对《聊斋志异》的“落选”缘由所持的不同意见。作者直接引用盛时彦《阅微草堂笔记·姑妄听之》跋文,明确指出了并不存在什么《罗刹海市》讥刺清廷的说法,《聊斋志异》之所以无法入选《四库全书》,根本原因还是在于“体例”不合。《聊斋志异》里所收录的篇章,既有类似小说体裁者,又有类似传记体裁者,“今一书而兼二体,所未解也”,这即是说,从文章体裁上无法将之分类划归。自然,也因之无法将其收入《四库全书》之“说部”了。

1918年:胡适讲《聊斋志异》

冯、刘二人的文章相继刊发之后,二人再无后续“切磋”,也再无什么“下文”可言了。《聊斋志异》缘何没有被收入《四库全书》,冯、刘二人的这两篇文章里所各自表达出来的学术观点,只不过代表了《聊斋志异》研究者群体里业已形成多年的两种不同的学术观念而已。

事实上,早在冯、刘二人此次“切磋”三十年之前,即1918年,胡适即已在北大“开讲”《聊斋志异》,对于此书的创作旨趣、体例、方法、风格等一系列问题,早已有过初步研判与公开表述。

1918年3月15日,胡适在北京大学国文研究所小说科第四次会上,做了以“短篇小说”为主题的学术讲演,当时由后来成为“新史学”大家的研究员傅斯年为之记录整理,讲演稿随即刊发于1918年3月22日至27日《北京大学日刊》之上。这篇讲演稿后经胡适改定,又于1918年5月15日刊发在《新青年》杂志第4卷第5号之上。

此次学术讲演以研讨中国短篇小说发展历程为主要内容,对其一贯重视并标榜的“白话文”写作何以乃至如何促进中国小说的发展,自然也有一番不厌其烦、如数家珍的铺垫性质的表述。可当提到明清两代以白话文创作的短篇小说何以并不多见,质量也并不上乘时,胡适以为,主要是由两大因素导致的。讲演中有这样的表述:

只可惜白话的短篇小说,发达不久,便中止了。中止的原因,约有两层。第一,因为白话的“章回小说”发达了,作小说的人往往把许多短篇略加组织,合成长篇。如《儒林外史》和《品花宝鉴》,名为长篇的“章回小说”,其实都是许多短篇凑拢来的。这种杂凑的长篇小说的结果,反阻碍了白话短篇小说的发达了。第二,是因为明末清初的文人,很作了一些中上的文言短篇小说。如《虞初新志》《虞初续志》《聊斋志异》等书里面,很有几篇可读的小说。比较看来,还该把《聊斋志异》来代表这两朝的文言小说。《聊斋》里面,如《续黄粱》《胡四相公》《青梅》《促织》《细柳》……诸篇,都可称为“短篇小说”。《聊斋》的小说,平心而论,实在高出唐人的小说。蒲松龄虽喜说鬼狐,但他写鬼狐却都是人情世故,于理想主义之中,却带几分写实的性质。这实在是他的长处,只可惜文言不是能写人情世故的利器。到了后来,那些学《聊斋》的小说,更不值得提起了。

胡适对《聊斋志异》的赞赏是溢于言表的,认为此书水准已超越唐代小说,可为明清两代文言小说之代表,既有理想主义色彩,又不乏写实主义的丰采……

作为“新文化”与“新文学”运动代表人物的胡適,还是将更多精力与时间,花在了研究、整理、标点与推广明清以来各类白话小说的诸多学术活动之中,对《聊斋志异》的相关研究,只能是浅尝辄止,一笔带过罢了。

与之相较,三五年后,正式将《聊斋志异》写入大学教材,持续将《聊斋志异》的研究与评判带入大学课堂与讲座的鲁迅,确实是要更进一步,更胜一筹了。

1924年:鲁迅编讲《聊斋志异》

1923年3月13日的上午,鲁迅前往北京高师讲课,课后又至直隶书局买了一部石印本《聊斋志异》,花了大洋一元八角。这是《鲁迅日记》里首度提到《聊斋志异》。

这一年年底,鲁迅编撰的《中国小说史略(上)》,由北大第一院新潮社印行,这标志着鲁迅的北大文科讲义,即其在北大讲授“中国小说史”科目的教材已然初具规模,有基本可以公开出版的正式版本了。次年6月,《中国小说史略(下)》印行。1925年9月,《中国小说史略》的上下两部分内容合辑为一册,交由位于北京东城翠花胡同十二号的北新书局,正式出版发行。

从北大文科讲义到正式出版物,《中国小说史略》迅速“火”遍大江南北。不单单是高校师生、学界同仁对此书予以关注,即便是对平日里就喜欢读历代小说消遣时日的普通读者大众而言,但凡是稍有一点刨根问底与探究猎奇之心的“小说迷”,大多都赶赶“时髦”,去购置一本,稍稍查证一下自己读了这么多年的各类小说究竟品质如何,看看还能不能给自己再提供一点带有专业指导性质的“权威”意见。毋庸多言,那些喜爱《聊斋志异》的读者群体,迅即就会在书中看到这样的一些“导读”意见:

专集之最有名者为蒲松龄之《聊斋志异》。松龄字留仙,号柳泉,山东淄川人,幼有轶才,老而不达,以诸生授徒于家,至康熙辛卯始成岁贡生(《聊斋志异》序跋),越四年遂卒,年八十六。

……《聊斋志异》虽亦如当时同类之书,不外记神仙狐鬼精魅故事,然描写委曲,叙次井然,用传奇法,而以志怪,变幻之状,如在目前;又或易调改弦,别叙畸人异行,出于幻域,顿入人间;偶述琐闻,亦多简洁,故读者耳目,为之一新。

……明末志怪群书,大抵简略,又多荒怪,诞而不情,《聊斋志异》独于详尽之外,示以平常,使花妖狐魅,多具人情,和易可亲,忘为异类,而又偶见鹘突,知复非人。

显然,鲁迅对《聊斋志异》也是推崇备至,对其创作手法与风格之新颖独特,更是大加赞赏。也正是基于这份推崇与赞赏之意,鲁迅对《聊斋志异》所谓“体例”不合惯例(因之未能入选《四库全书》)的问题,早有研究与评判。书中有这样的表述:

《聊斋志异》风行逾百年,摹仿赞颂者众,顾至纪昀而有微辞。盛时彦(《姑妄听之》跋)述其语曰,“《聊斋志异》盛行一时,然才子之笔,非著书者之笔也。虞初以下干宝以上古书多佚矣;其可见完帙者,刘敬叔《异苑》、陶潜《续搜神记》,小说类也,《飞燕外传》《会真记》,传记类也。《太平广记》,事以类聚,故可并收;今一书而兼二体,所未解也。小说既述见闻,即属叙事,不比戏场关目,随意装点;……今燕昵之词,狎之态,细微曲折,摹绘如生,使出自言,似无此理,使出作者代言,则何从而闻见之,又所未解也。”盖即訾其有唐人传奇之详,又杂以六朝志怪者之简,既非自叙之文,而尽描写之致而已。

鲁迅在书中的表述,仍是援引盛时彦《阅微草堂笔记·姑妄听之》跋文,道出了一代才子更兼《四库全书》总纂官的纪晓岚,认定《聊斋志异》不合“体例”的基本观点。书中虽未明言,可鲁迅本人与纪大才子所见略同,应当是肉眼可见的。

1924年:鲁迅西安讲学再聊“聊斋”

话说《中国小说史略》里聊到的,乃为书中第二十二篇“清之拟晋唐小说及其支流”,这一篇五千余字的章节,近乎半数篇幅聊“聊斋”,另半数篇幅则聊到与“聊斋”有关的《阅微草堂笔记》,以及一系列追随模仿“聊斋”而来的,或有意与之对峙而立的时人创作。简言之,这一篇文章,可以说是围绕着“聊斋”而设立的。

1924年7月,《中国小说史略(下)》刚刚印行一个月之后,鲁迅赴西安进行暑期讲学时,以“中国小说的历史的变迁”为主题,举办了一系列学术讲座。其中,第六讲“清小说之四派及其末流”中再度聊到了《聊斋志异》。由于是更为通俗简明的现场宣讲形式,其人对《聊斋志异》一书的评判之表述,较之《中国小说史略》里的严谨考述,也更为鲜活生动一些。且听讲演中,鲁迅是这么说的:

到了嘉靖间,唐人底传奇小说盛行起来了,从此模仿者又在在皆是,文人大抵喜欢做几篇传奇体的文章;其专做小说,合为一集的,则《聊斋志异》最有名。《聊斋志异》是山东淄川人蒲松龄做的。有人说他作书以前,天天在门口设备茗烟,请过路底人讲说故事,作为著作的材料;但是多由他的朋友那里听来的,有许多是从古书尤其是从唐人传奇变化而来的——如《凤阳士人》《续黄粱》等就是——所以列他于拟古。书中所叙,多是神仙、狐鬼、精魅等故事,和当时所出同类的书差不多,但其优点在:(一)描写详细而委曲,用笔变幻而熟达。(二)说妖鬼多具人情,通世故,使人觉得可亲,并不觉得很可怕。不过用古典太多,使一般人不容易看下去。

《聊斋志异》出来之后,风行约一百年,这其间模仿和赞颂它的非常之多。但到了乾隆末年,有直隶献县人纪昀出来和他反对了,纪昀说《聊斋志异》之缺点有二:(一)体例太杂。就是说一个人的一个作品中,不当有两代的文章的体例,这是因为《聊斋志异》中有长的文章是仿唐人传奇的,而又有些短的文章却象六朝的志怪。(二)描写太详。这是说他的作品是述他人的事迹的,而每每过于曲尽细微,非自己不能知道,其中有许多事,本人未必肯说,作者何从知之?纪昀为避此两缺点起见,所以他所做的《阅微草堂笔记》就完全模仿六朝,尚质黜华,叙述简古,力避唐人的做法。

鲁迅对《聊斋志异》的推崇与赞赏,早在1924年,便已在其笔墨唇舌之下,留下了淋漓尽致的痕迹。对于《聊斋志异》不合“体例”的研判,对于最早给出这一研判的纪晓岚的相关研究,鲁迅也走在了“新时代”的前列。无怪乎,待到1948年时,本文开首提到的那两位学者还在为《聊斋志异》缘何“落选”《四库全书》而有所论争之际,国内学界并无任何“凑热闹”之举动。毕竟,爱与不爱“聊斋”,都与其进没进“四库”没有多大关系,这是早在鲁迅还健在的时候就已然有所“公论”了的。