天问一号探火3年的高光时刻

庞之浩

2023 年7 月23 日是我国成功发射首个火星探测器天问一号3 周年的日子。在这3 年里,天问一号实现了工程和科学两个领域的双丰收,超额完成了既定任务。

“一举三得”创奇迹

2020年7月23日,我国天问一号火星探测器升空,此后经过202天的飞行,于2021年2月10日成功进入火星轨道。2021年5月15日,其着陆巡视器成功在火星表面着陆;2021年5月22日,祝融号火星车安全驶离着陆平台,到达火星表面,开始巡视探测;2021年6月11日,国家航天局公布了祝融号火星车着陆火星后拍摄的首批科学影像图,这标志着我国首次火星探测任务取得圆满成功。

这是我国行星探测工程的首次任务,实现了通过一次发射完成火星环绕、着陆和巡视3个目标,这在世界火星探测史上前所未有。这种“一举三得”的探火方式,具有起点高、效益高、挑战大的特点。其成功使我国的深空探测能力和水平实现了跨越式发展,成为世界上第三个完成火星着陆的国家、第二个实现火星巡视的国家。

天问一号由环绕器、着陆巡视器组成,其中着陆巡视器又由进入舱和火星车组成,进入舱用于完成火星进入、下降和着陆任务。天问一号总质量约5吨(含燃料),其中环绕器3.6吨,祝融号火星车240千克,剩下的就是进入舱的质量。

环绕探测建奇功

天问一号的环绕器设计寿命为1个火星年(合687个地球日)。它携带着陆巡视器前往火星,主要完成地火转移、火星制动捕获、轨道调整等任务,为火星车提供3个月的数据中继支持服务,并通过携带的科学载荷对火星开展约1个火星年的科學探测,实现对火星的全球普查和局部详查。

环绕器的主要科学任务是:拍摄中国首张火星全图;探测火星土壤类型分布和结构;探测火星表面和地下水冰;探测火星地形地貌特征及其变化;调查和分析火星表面物质成分;分析火星大气电离层并探测行星际环境。

为此,环绕器携带了7台科学仪器:中分辨率相机,用于获取火星全球遥感影像图;高分辨率相机,用于着陆区和高科学价值区域成像;次表层雷达,用于开展火星表面次表层结构和极地区冰层的探测;矿物光谱分析仪,用于探测火星表面的矿物种类、含量和空间分布情况;磁强计,用于探测火星空间磁场环境;离子与中性粒子分析仪,用于测量太阳风以及火星空间离子和中性粒子的能量、通量和成分;能量粒子分析仪,用于获取火星空间环境中能量粒子的能谱、通量和元素成分数据。

环绕器目前仍在火星轨道“超期服役”,以获得更多的科学成果。

技高一筹游火星

环绕器的主要探测任务是对火星进行全球性、综合性的普查,而祝融号火星车的主要探测任务是对有科研价值的局部地区开展高精度、高分辨率的详细调查。祝融号高1.85米,重约240千克,用于在着陆区开展巡视探测,设计工作寿命3个火星月(合92个地球日)。

其主要科学任务是:探测火星巡视区表面元素、矿物和岩石类型;探查火星巡视区土壤结构并探查水冰;探测火星巡视区大气物理特征与表面环境;探测火星巡视区形貌和地质构造。

为此,祝融号携带了6台科学仪器:导航/ 地形相机,为火星车提供导航和定位依据,获取着陆区及巡视区高分辨率三维图像;多光谱相机,用于探测火星表面物质类型分布;次表层雷达,用于探测巡视区次表层地质结构;表面成分探测仪,用于获取紫外至近红外谱段的高分辨率光谱特征信息;表面磁场探测仪,用于探测巡视区局部磁场;气象测量仪,用于探测巡视区环境气温等气象环境。

获取能源有新招

由于远离太阳, 火星表面的阳光强度只有地球上的40%,所以火星车需要更大、更高效的太阳翼。为此,我国火星车采用了新颖的四展方案。火星车上的4片太阳翼展开后,火星车就像一只蓝色蝴蝶。

祝融号主要靠太阳翼发出的电能工作。但到了夜晚,祝融号只能利用储存的电能继续工作,因为其太阳翼的光电转换电能效率为30%,所以光靠太阳翼是不能满足电能需求的。

为此,祝融号顶部装备了一种像双筒望远镜的集热窗,它可以直接吸收太阳能,利用一种叫正十一烷的物质储存能量。火星白天温度升高时,这种物质吸热融化;晚上温度下降后,这种物质在凝固的过程中释放热能。这种能量转换方式的效率可以达到80% 以上。

保温采用黑科技

火星夜晚的气温能够降到零下(摄氏度),且不同纬度、不同季节的夜晚气温不同,最冷时能达到-100℃。因此,在夜晚必须为火星车保温。

祝融号采用了一种新型隔热保温材料——高性能纳米气凝胶,来应对火星上极热和极寒两种严酷环境。纳米气凝胶是世界上最轻的固体,也是导热系数最低的固体,其导热系数仅为静止空气的1/2。

超低密度纳米气凝胶隔热板, 可用于阻隔火星表面低至-120℃的极寒环境,也能阻隔着陆发动机产生的高达1200℃的高温热流,而其密度仅为常规纳米气凝胶的1/10。

排除万难落火星

天问一号火星探测任务的实施包括发射、地火转移、火星捕获、火星停泊、离轨着陆和科学探测6个阶段,其中最难的是着陆巡视器从火星轨道离轨着陆。

天问一号在距离火星约220万千米处创新性地“玩”了一次自拍。它采用“分离式监测方案”,即在合适的光照条件下“抛”出一个轻型相机对自己进行拍摄,并实时把图像传到探测器上,再传回地球。

2021年5月15日凌晨2时许,天问一号在火星停泊轨道上进入着陆窗口,随后实施了降轨机动,以及环绕器与着陆巡视器的分离。着陆巡视器运行到距离火星表面125千米高度时进入火星大气,依次完成配平翼展开、超声速降落伞开伞、大底分离、背罩分离、动力减速、悬停、避障及缓速下降、着陆缓冲等动作后,最终在火星表面软着陆。

着陆后,祝融号与着陆平台解锁分离。2021年5月22日10时40分,祝融号驶离着陆平台,到达火星表面,开始巡视探测。

简单地说,着陆巡视器的具体着陆过程也可分为以下4个阶段:一是气动减速段,即靠火星大气的阻力,将其速度从4.8千米/秒降到460米/秒;二是伞降减速段,即利用降落伞带来的阻力,将其速度由460米/秒降到95米/秒;三是动力减速段,即用大推力发动机反推,将其速度减小到3.6米/秒;四是着陆缓冲段,即通过着陆巡视器上4个着陆腿的缓冲作用,实现在火星表面软着陆。

由于地火距离非常遥远,使得地火通信延时单程超过20分钟。所以在整个“落火”过程中,着陆巡视器和地面指挥部处于“失联”状态。着陆巡视器进入火星大气后要在9分钟内自主完成10多个动作,每个动作都必须一气呵成,不容有半点儿差错。我国着陆巡视器一举获得了成功。

精心选择着陆点

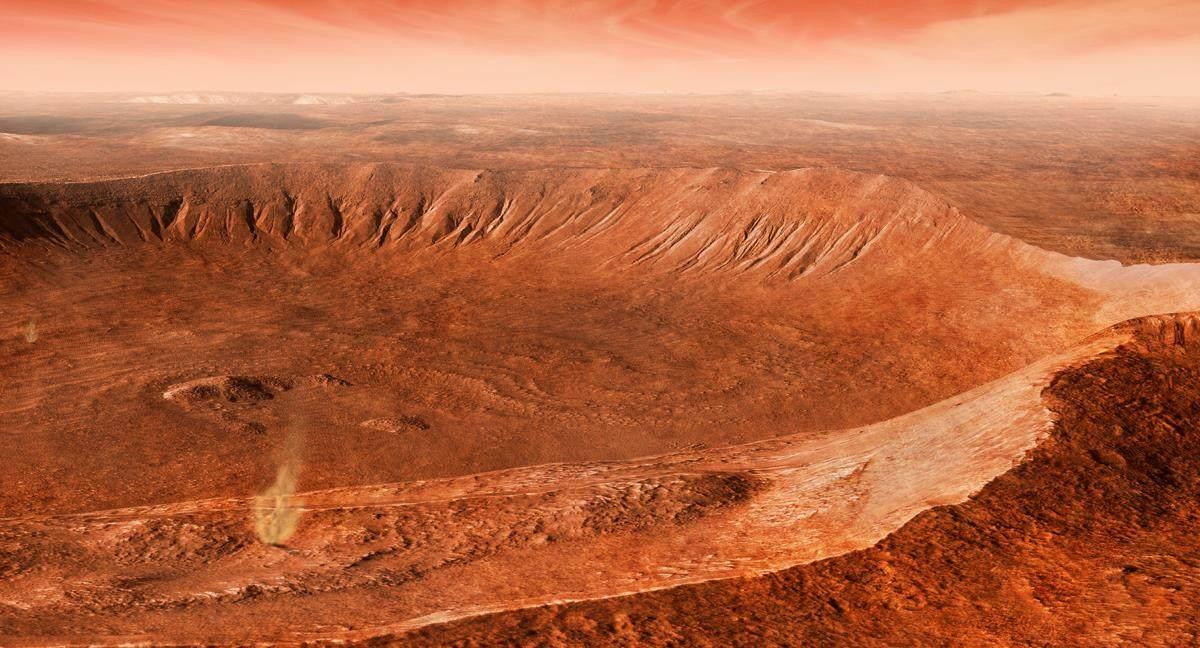

为火星探测器选择一个合适的着陆点也不是一件容易的事情。它必须满足两个最基本的条件:一是在工程上可实施,二是在科研上有价值。经过综合考虑多种因素,我国火星着陆区定在了火星北纬5°~30°的乌托邦平原。

乌托邦平原比较平坦,阳光照射条件比较好。另外,乌托邦平原很可能是火星远古海洋的所在地,在那里着陆,有利于探索和研究火星上是否存在生命这一当前火星探测的热门问题,所以有很高的科学价值。

另外,我国火星车采用太阳能电池供电,所携带的用于导航和检测障碍的光敏感器也需要较好的光照条件。选择着陆在纬度小于30°的乌托邦平原,是因为那里阳光充足,昼夜温差较小,有利于祝融号工作。

由于火星距离地球遥远,而传输信号的强度与距离的平方成反比,天线的直径和探测距离成正比,所以必须使用天线直径很大的地面深空测控网。

我国深空测控网由佳木斯深空测控站、喀什深空测控站,以及我国首个海外深空测控站阿根廷深空测控站组成。另外,我国主反射面直径70米的高性能接收天线已于2021年2月在天津武清投入使用。它是目前亚洲最大的单口径天线,主要负责接收火星探测器传回的科学数据。

已获得丰硕成果

2021年8月15日,祝融号在完成了90个火星日的既定探测任务后,继续实施拓展任务。

2022年6月29日,环绕器实现了全球遥感探测。我国首次火星探测任务目标已圆满完成。

2023年4月24日,天问一号携带的13台有效载荷累计获取原始科学数据1800GB,形成了标准数据产品。科学研究团队通过对这些科学数据的研究,已取得了一批原创性科学成果,例如:

我国利用环绕器上的高分辨率相机获取的着陆区亚米分辨率地形数据,对着陆区分布的凹锥、壁垒撞击坑、沟槽等典型地貌开展了综合研究,揭示了上述地貌的形成与水活动之间存在的重要联系。

我国通过研究祝融号上的相机获取的火星车车辙图像数据,获得了着陆区土壤凝聚力和承载强度等力学参数,揭示了着陆区表面物理特性。

我国通过研究火星车双频全极化雷达获得的着陆区地下分层信息,发现了火表数米厚的风沙尘下约30米和80米,存在两套向上变细的沉积层序,揭示了距今30亿年以来,多期次水活动相关的火星表面改造事件和地质过程。

我国通过对火星车导航地形相机、火星表面成分探测仪和火星气象测量仪获取的数据开展综合分析,发现了巡视区存在距今约7.6亿年的盐水活动和现代水汽循环的证据。

2023年4月24日,国家航天局和中国科学院联合发布了中国首次火星探测火星全球影像图,空间分辨率为76米,它为开展火星探测工程和火星科学研究提供了质量更好的基础底图。

这幅火星全球彩色影像图,是地面应用系统对环绕器中分辨率相机获取的1 4 7 5 7幅影像数据进行处理后得到的。科学研究团队通过它,识别了着陆点附近大量的地理实体。国际天文学联合会根据相关规则,将其中的22个地理实体,以中国人口数小于10万的历史文化名村名镇西柏坡、杨柳青、周庄等加以命名。这幅火星全球图最大的亮点是分辨率高、颜色真。

2023年5月18日,中国地质大学(武汉)地球科学学院肖龙教授领导的国际研究团队,通过综合分析祝融号上的多光谱相机获取的科学数据,首次在火星表面发现了海洋沉积岩的岩石学证据,证明了火星北部曾经存在过海洋。相关研究成果以《乌托邦平原海洋沉積岩的证据:祝融号火星车的观测》为题发表在综合性权威期刊《国家科学评论》。

2023年7月6日,祝融号在火星上的新发现在线发表于《自然》杂志。基于祝融号观测数据,我国科研人员领导的国际研究团队,在祝融号着陆区发现了火星古风场改变的沉积层序证据,证实风沙活动记录了火星古环境随火星自转轴和冰期变化的情况。

祝融号经历考验

踏上火星大地后,祝融号经历了多重考验。在完成了90个火星日的巡视探测任务后,祝融号度过了日凌阶段。由于器地通信不稳定,祝融号在日凌期间暂停了科学工作。

日凌结束后,“超期服役”的祝融号继续开展拓展性巡视探测任务,获取了巡视区域地形地貌影像、行驶路径磁场信息和地下剖面结构信息,岩石、沙丘等典型地物的成分信息以及温度、气压、风向、风速等第一手科学数据,探寻火星起源与演化之谜的线索。

2022年5月,祝融号的巡视区已进入冬季。根据测量,火星车所在地正午最高温度已降至-20℃,夜间环境温度低至-100℃。此外,沙尘天气致使光照强度进一步减弱,影响火星车太阳翼的发电能力。为此,地面团队通过采取转动太阳翼调整光照角度、减少每天工作项目和时长等措施,实现了火星车的能源平衡。

为了应对沙尘天气导致的太阳翼发电能力降低及冬季极低的环境温度,按照设计方案和飞控策略,祝融号于2022年5月18日转入休眠模式。其实,为了安全度过火星寒冬、沙尘暴等极端天气,祝融号设计了自主休眠等工作模式,在能源降低到一定程度后会自动进入休眠模式,等到环境条件逐渐好转后,再恢复正常工作模式。在此期间,环绕器继续开展遥感探测。

截至休眠,祝融号火星车已工作了358个火星日,行驶里程累计1921米。

祝融号原定在2022年年底苏醒,但是目前还没有醒来。我国行星探测工程总设计师张荣桥认为,没有自主唤醒的最大可能是不可预知的火星沙尘累积,导致火星车发电能力降低,从而不足以使它苏醒。

祝融号自动苏醒需要同时满足两个条件:一是舱内温度要高于-15℃,二是太阳翼发电需满足火星车当天的最小用电量。所以,祝融号苏醒的绝佳机会是在火星的夏季。如果夏季还没有苏醒的话,就没有机会了。

其实,祝融号是否苏醒已经不重要了,因为它已经完成了预定任务。但是我们还是祝愿祝融号在夏季能够苏醒,从而再立新功。

本文转自微信公众号“中国国家天文”