基于学科理解的高中化学“配合物”的教学探讨*

富 丹

(中山市第一中学 广东 中山 528403)

一、问题的提出

1.教学应然

“配合物”是化学学科的重要概念之一,在新课标(2020年修订版)中“配合物和配位键”在内容要求、学业要求、质量水平描述和教学建议、实验活动等方面有明确说明或规定,词频共计10次。且在2019年人教版新教材《普通高中教科书 化学 选择性必修2》第三章第四节“配合物与超分子”第95-104 页合计占近6 个页面,多处呈现为小专题或习题组的形式,并设计了4个实验活动进行了丰富的说明和深入探究。近年来的高考卷中有关“配合物和配位键”的判断、辨析、结构及性质特征也时有涉及;而高中学生化学竞赛中有关配合物的教学和考查,更是作为一个重要的专题内容来研究与命题。由此可见“配合物”的教学在中学化学整个教学过程中本应具有举足轻重的地位。

2.教学实然与目标

但在实际教学中发现:对于此重要内容的处理,高中一线教师大多数采取了以下几种典型的应对措施或手段:第一,整个“配合物”主题往往只用1个教学课时完成;第二,相关重要的探究实验采用播放视频甚至只是口述实验形式,更无开展学生实验活动;第三,对配合物教学的整体设计侧重于让学生了解和识记相关概念和实验现象;第四,在教学评价方面很少涉及甚至回避有关“配合物和配位键”的学科理解性问题和测评试题。其教学成效不足主要有两点:一是学生对相关概念一知半解甚至一头雾水;二是不清楚教材为何穿插安排这一关键的教学内容,无法与前后所学习的内容或章节建立联系。这些教学实际与新教材相关内容的编排布局、新课标的有关要求和中学、大学相关内容的教学衔接的需要明显不符,如何有效地落实新课标的有关教学内容和学业水平及其质量要求,使学生能在实验探究的基础上,更好地理解“配合物和配位键”的相关概念,并能从“微粒间的作用力”和“物质的多样性”等上位的大概念上找准关联、融会贯通和迁移应用是当前教学的努力方向。

二、有关“配合物”教学的相关研究

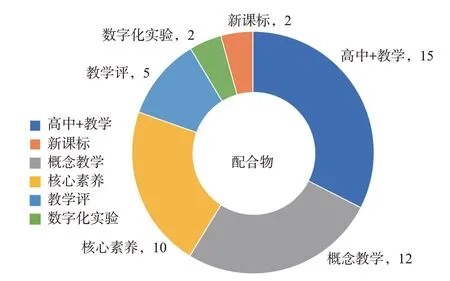

在中国知网以“配合物、高中化学、核心素养”等为关键词进行检索,共搜到有参考价值的相关文献28篇,其中以配合物为中心关键词的不同的组合的分布情况如图1所示。经过对其探讨的主题和内容特点分类整合,可归为下述四大类:素养导向下配合物的教学研讨、配合物的形成与应用的实验探究、计算机软件辅助配合物教学、配合物相关概念模型的构建。

图1 当前高中化学配合物教学的相关研究文献中热点关键词分布

图2 CASES-T模型概念教学要素

2.1 素养导向下配合物的教学研讨

如文献[1-9]针对2017版新课标颁布实行和实施素质教育以来,就2009版化学教材中有关配合物的教学过程中“如何有效落实化学学科核心素养”的主要问题,以不同素养发展指标为重要教学目标进行教学设计和实践,并展开了不同方式、不同程度的探讨与研究。研讨中比较有代表性的是谌冰洁在文献1 中指出:当前高中阶段有关“配合物”教学中存在的教、学、考等环节及测评中的主要问题,通过对“应用杂化轨道理论来解决配合物中心原子的空轨道问题、尝试判断配位原子、用平衡思想去理解配合物的内界组成”等3个核心问题的解决,阐述了如何在化学学科核心素养的指导下,引导学生更好地进行“配合物”相关知识的学习;并在该文中提出如下教学建议:教师在处理配合物的内容时要尽量避免孤立地看待相关知识点,且要采用学生已有的知识基础去呈现新知,体现出“螺旋式”的教学方法。在具体实施过程中以NH4+、H3O+、Fe(SCN)3、Na3AlF6(冰晶石)等这些物质为切入点,以学生熟悉的微粒中的成键情况来认识配位键和配合物,从而减轻学生在初次面对新知时可能出现的畏难情绪和心理焦虑,同时通过串联好旧知与新知之间的关系来构建和完善知识体系,让学生认识到“温故而知新”在认清事物表象和本质上带来的便利。

而惠海涛、倪霞等学者则在文献[4-8]中指出:在实验探究基础上,可通过初识配合物的基本结构进一步发展宏观辨识与微观探析的核心素养;在深化配合物的成键特征活动中提升证据推理和模型认知能力;在感受配合物的变化中体会科学探究和创新意识的意义;在欣赏配合物的应用中领悟真实情境问题的解决之道。并且基于对学生批判性思维和实验探究科学品质培养的目标,通过设计不同的教学环节和活动来提高学生在提出假设、搜集证据、证实结论、建立模型、解决问题等不同维度的能力。

2.2 配合物的形成与应用的实验探究

如文献[10-14]则通过设计或改编不同的实验体例,从宏观现象、微粒变化、数据特征等视角促进学生对配合物与配位键的抽象概念与形成过程的理解。其中赫娜在文献13中通过将课本中的实验肢解为更加精准的多个平行的定量化实验,得出了形成和溶解“铜氨配合物”时,为取得最佳实验效果时对应的试剂的用量与浓度,有效地增强了所学知识的趣味性和科学性,并且有助于教师更好地认识所授知识,也能帮助学生更好地学习相关概念,在探究实验中培养学生细致入微的观察能力和严谨务实的科学态度。

2.3 计算机软件辅助配合物教学

文献[15-17]中分别提到了当前主流的化学结构作图和显示软件,从而在不同层面、不同侧重点上让物质的微观结构可视化,使抽象的概念更加直观化。如应用Diamond 软件来辅助配位化学课程教学,可以帮助学生更便捷地学习和理解相关的基本概念、配位模式、空间构型、化学键理论、键长和键角等相对枯燥抽象的理论知识。不仅有助于教师使教学过程形象化、直观化,还能扩宽学生的视野,激发学生学习配位化学的兴趣,培养他们学习化学的积极性,提高了学生的空间想象能力和深层次的思维水平,而且为他们将来从事科研工作奠定了素养基础。又如运用功能丰富、操作方便简捷的Mercury软件辅助教学,向学生现场演示其配位环境、氢键作用、键长、键角、二面角及粉末衍射等信息,其教学过程操作简单,内容逐步深入,把传统教学中多个孤立的知识点生动活泼地串联起来,并能与相关教育科研成果相结合,使有关内容中抽象的结构更为形象化、直观化,增强教学活动的生动性,提升学生的理解水平。

2.4 配合物相关概念模型的构建

而文献[18-28]中通过聚焦不同的核心问题,在不同的主流理论基础上,提出了构建配合物相关概念的模型的详尽步骤、实践过程和施教效果,剑指学科理解的本质要害。其中极具代表性的有文献18报道的基于CASES-T 模型的概念建构,该模型通过对教学内容、活动、策略、情境以及评价等进行合理的设计整合,所设计出的课堂可以有效达成“素养为本”的教学目标。问题是如何在实际课堂教学中解决“基于CASES-T 模型来整合好教学内容、教学活动、教学情境、教学评价和教学策略最终为教学目标服务”这一核心问题呢?笔者认为应该在教学一线不断尝试,通过教学实践活动丰富和发展CASES-T 模型的内涵。如以“配合物的形成与应用”这一课例的课堂教学设计为例,阐述基于CASES-T模型构建以“素养为本”的有效课堂的最佳实践路径,同时设置了层层递进式的问题将教学任务问题化,在任务推进中引导学生思维逐步向前发展,再强调此类配位键正是配合物与其他物质最本质的区别,最后使配位化合物的概念呼之欲出。具体设计时将教学内容进行任务分解与任务协同,按照“配合物”相关知识获得的逻辑顺序,将教学内容“分解”成“配合物的制备实验探究与分析、配合物形成的理论分析、配合物的概念界定与组成分析、配合物的性质探讨、配合物结构的异构分析”等五个思维关联的教学任务,这五个教学任务层层递进,层次分明,任务的逐一分析和解决过程也是整个教学目标达成的过程。通过对教学案例的总结得出如下结论:基于CASES-T模型可使“教学目标素养化、教学情境真实化、教学内容任务化、教学活动多样化、教学评价适时化、教学策略智慧化”,成就发展学生素养的化学课堂。

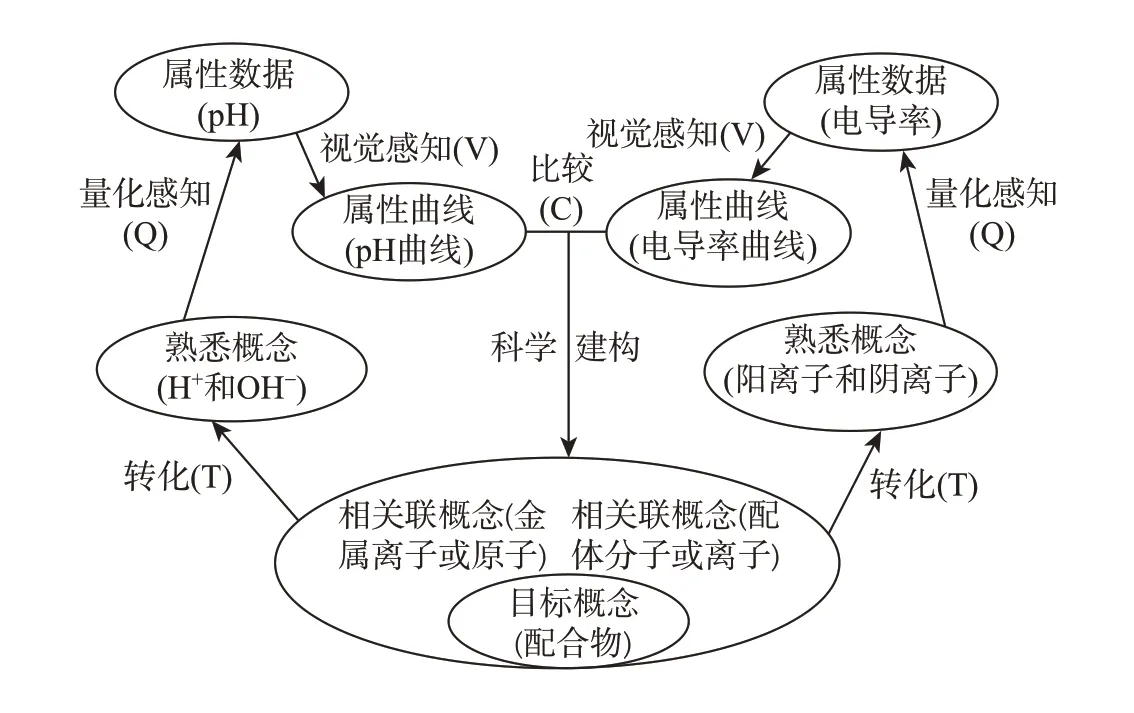

又如李绮琳等在文献19中报道:从“配合物”概念教学中值得探讨的疑难问题出发,以认知-建构主义学习理论为理论基础,以手持数字化技术为技术支持,构建了如图3所示的TQVC概念认知模型,通过精心设计的手持技术实验,以pH 和电导率为重要测量参数,用相应传感器对“铜氨配合物”的形成与破坏两个过程进行了深入探究。并根据四重表征模型,从宏观、微观、符号、曲线4个视角对反应过程进行了详尽而极具说服力的分析和深入讨论,从而揭示了配位和解离反应的本质,论证了基于TQVC 概念认知模型设计促进学生对“配合物”概念学习的手持技术数字化实验的科学有效性,帮助学生实现了对“配合物”概念的多维度的有效建构。

图3 配合物的TQVC概念认知模型

三、研究启示与问题解决的设想

3.1 已有研究的启示

从暂时搜到的相关有参考价值的文献的数量来看,远远低于以“化学键+高中化学”为“篇关摘”进行搜索时的文献数量(共162篇),表明当前高中教学关于“配合物”主题的相关研究范围还不够广泛,笔者认为这与新课标颁布和新教材使用的时间还不长有关。同时发现以“配合物+高中化学、配合物+核心素养、配合物+概念教学”等组合为关键词搜索的文献中重合率较高,表明当前高中教学对“配合物”主题的相关研究过于集中、视角较窄;笔者认为这与当前大多一线教师对“物质结构与性质”这本选修教材开设和探讨不充分,对配合物的教学实施过程浅尝辄止的现状联系密切。但让人欣慰的是这28篇中近20篇集中探讨了“配合物”相关学科素养发展、概念模型的构建与实施过程,这些研究深入探讨了所选体例或模型的理论基础、模型原理或实验探究的创新点,对高中学生学习“配合物和配位键”这一主题的思维水平的发展有很好的启迪作用,同时也为一线高中化学教师及大专院校师范生进行“配合物”概念教学提供了样本,有很好的参考或借鉴价值。

3.2 问题解决的设想

为了使有关“证据推理和模型认知”“变化观念和平衡思想”“宏观辨识与微观探析”等化学学科核心素养在“配合物”的概念教学中进一步落地与发展,笔者认为概念教学应该以促进学生的认知和理解水平为基点,并必备如下四个要素:1.教学设计中有清晰的目标导向;2. 需要有科学的实验和规范的符号等丰富的证据和视角;3. 需要现代化的信息技术手段作支撑;4. 铺垫好必要的问题台阶和脚手架,帮助学生突出建构过程和思维方法的提升。进一步考查对上述这些文献所整合的四个类别,它们之间的对应关系可简化为如下表1所示,从而形成对相关概念的“四位(4个必备要素)一体(1个基点)”的整体认知。

表1 概念教学必备要素与文献类别对应关系表

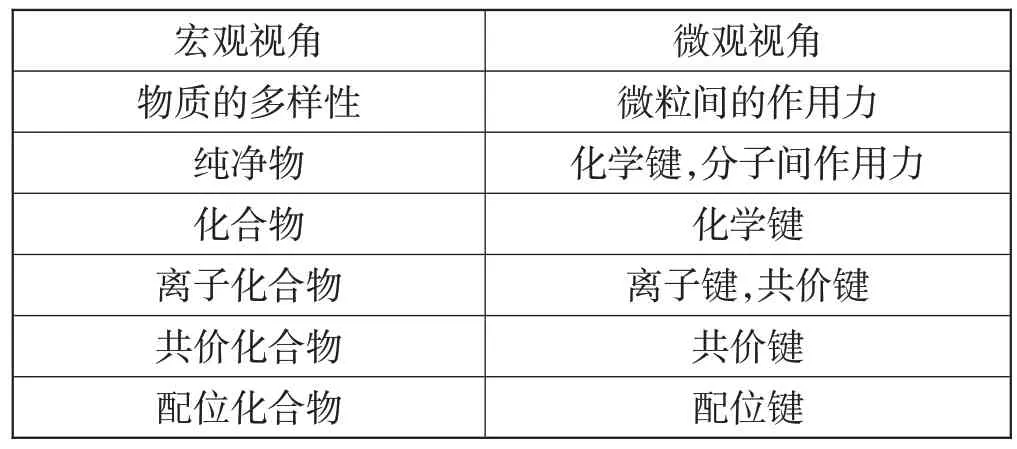

同时,对“配合物和配位键”概念的深度学习和理解,有助于帮助学生构建或生成上位的学科大概念——物质的多样性和微粒间的作用力,而与此相关的宏观与微观视角学科大概念分析整理如表2所示。

表2 不同视角下与配合物相关的学科概念

从宏观上认识到配位化合物与离子化合物和共价化合物有一定关联但又有差别,与无机化合物及有机化合物存在交集但侧重点又不一样,体现了物质特别是化合物的多样性特点;而从微观层面来看,配合物中除“必含配位键”这类特殊的共价键外,还可能含有离子键、金属键等化学键,以及氢键和范德华力等分子间的作用力,体现出构成物质的微粒的多样性及它们之间作用力的复杂性。从而更好地促进师生形成结构观、微粒观、变化观和平衡观等化学学科观念,其基本模型及相互关联如图4所示。

图4 化学学科观念形成的高中化学概念教学模型

通过理顺它们的逻辑关系,鼓励学生联想初中化学学习以来的关于物质类别与微观结构、属性和用途等所学习的内容的前后联系和因果关系,画出思维导图或概念地图,从而把握相关概念的本质与特征,提升融会贯通和迁移应用的学科理解能力。