城市更新语境下遗址公园对城市空间的串联作用

——以罗马城古迹区为例

李菡纯

0 引言

我国的考古遗址公园自评定至今经历13 年的发展和建设,取得了阶段性进展。从2011 年10 月到现在,已有55 处公园分4 批公布,并挂牌为国家遗址公园[1]。在这一进程中,大遗址,尤其是具备中国特色的土遗址的展示与阐释也在一次次实践中取得丰硕成果,并逐渐探索出遗址公园独特的发展路径。2020 年,《大遗址利用导则》试行,加强文化遗产的保护与活化利用已经成为重要议题。在这一背景下,我国丰富多样的土遗址遗存面临持续扩大的城市规模[2],其展示阐释效果提升、活化利用范式、与周边居民活动耦合等领域仍然值得深入探讨。

意大利罗马城中心区在城市化早期也面临大遗址保护、展示和利用与城市发展更新之间的矛盾,经过漫长的遗产保护实践和探索,中心区遗址的边界因对公众开放而逐渐消解,并与城市空间发生关联。虽然与我国大遗址类型不尽相同,但对其保护与展示动态发展进程的研究,可以为我国的遗址公园保护、展示与阐释工作提供思路。因此,本文将位于罗马城市中心区、保护实践开展较早且对于展示、阐释和利用的探索持续至今的“古迹区”1)作为研究对象,分析其在城市化过程中受到的影响,以及在后期展示和阐释过程中如何与现代城市耦合,实现遗址与城市之间的串联。

1 从“罗马伤怀”到古迹区公园规划

1.1 “古迹区”作为“古迹”的再回归

1337 年,彼特拉克(Francesco Petrarca)拜访古罗马遗址后感到怅然若失,这种情感后续被人文主义学者升华为“罗马伤怀”(deploratio urbis),激发了各地人们对古迹废墟和往昔辉煌的敬仰[4]。17 世纪末,旧土地贵族试图通过获取土地和开垦休耕来抵消近半个世纪资产阶级革命带来的萧条。随着大量房屋的建成,古典主义的崇高地位不复存在,大众的审美开始向以自然、乡村风景为美的方向过渡。与此同时,欧洲贵族社会对“大旅行”(Grand Tour)2)这一传统习俗的推崇直接导致大量的欧洲青年翻越阿尔卑斯山,走向希腊、罗马学习古典艺术,同时将部分纪念物带回。“如画”(picturesque)观念和新古典主义以此为依托在欧洲兴起,意大利的古希腊、罗马遗址也因此开始受到广泛关注。

德国艺术史学家、考古学家温克尔曼(Johann-Joachim-Winckelmann)在这一阶段受到古希腊、罗马遗址的吸引,于1755 年秋天移居罗马。他对罗马遗址的考古调查和发掘始于1756 年,这也标志着伴随科学考古学和新古典主义的兴起,罗马中心遗址开始回归公众视野。

意大利在不同时期、不同文献中用过不同的遗址相关术语,如“考古相关区”“景观保护下的考古相关区”“考古遗址公园”,及其概念中包含的“露天博物馆”3)[6]。本文所沿用的罗马城“古迹区”这一说法主要指位于罗马城市中心的古罗马遗址群(图1-3);范围内包括斗兽场、古罗马广场、国会大厦广场、艾曼纽尔二世纪念堂、卡比托利欧山、帕拉蒂尼山、马克西姆竞技场、帝国议事广场所构成的核心区域,及附近的图拉真浴场、卡拉卡拉浴场和尼禄金宫[7]。该遗址群在1980 年作为“罗马历史中心”(Historic Center of Rome)的一部分列入世界文化遗产,在1990 年扩展了遗址范围(图1、2),又在2015 年对遗产地边界进行了微调[8]。

1 1988罗马城“古迹区”遗址范围规划,引自参考文献[9]

2 罗马历史中心,罗马教廷和缪拉圣保罗弗利世界文化遗产核心区范围,来源:UNESCO

3 古迹区范围及遗址要素分布

1.2 最初的动线与公园规划

从1748 年诺利(Giovanni Battista Nolli)绘制的《罗马大地图》(图4)上看,当时在斗兽场和卡比托利欧山间尚无大轴线贯通,且“古迹区”整体位于罗马东南侧的城乡交界处。

4 1748年罗马大地图(古迹区核心部分),来源:Giovanni Battista Nolli

拿破仑攻占罗马后,法国建筑师贝尔托(Louis-Martin Berthault)于1813 年提出《卡比托利欧花园规划》,这是第一份有关古罗马遗址的公园规划,规划范围内包括斗兽场、古罗马广场和帕拉蒂尼山。规划中的提议不仅包括拆除部分建筑遗址,也包括在罗马中心进行考古发掘[9]。

规划拟在卡比托利欧山至罗马斗兽场之间建立一条林荫轴线,延伸现有山脊,作为城市轴线空间连接罗马斗兽场和国会大厦广场(图5)。并通过在帕拉蒂尼山顶建设规整的公共花园将3 个遗址点用绿化重新相互联系,这也是最早将罗马城“古迹区”与城市公共花园统一考虑的规划。虽然囿于拿破仑对意大利统治的终结,这一规划并未实施,但其开始将罗马城古迹区作为城市空间的一部分进行分区处理,并基于遗址方位设置城市轴线的特征也对后期罗马城古迹区的保护规划产生了一定影响。

5 1813年卡比托利欧花园规划(未实施),引自参考文献[9],李菡纯改绘

2 依托遗址公园的文化空间串联

2.1 帝国大道——基于政治诉求的遗址公园再写

法西斯政权时期,墨索里尼对当时罗马城的建设提出了两点目标:一是改善城内居住环境,包括兴建居住区,治理城市交通等措施;二是“在古老的基督教罗马外,建造20 世纪的不朽罗马”4)。1931 年,作为罗马城市建设的一部分,古迹区内帝国大道的建设正式开始。大道从威尼斯广场出发,自西北向东南,直指罗马斗兽场,于1932 年最终落成。仅移除奥古斯都广场上的所有非古代建筑就导致400 多人流离失所,并带走了约40,000m3瓦砾[10]。大道落成不久,墨索里尼就在大道上举办了帝国阅兵式。

此后以古迹区为原点,罗马城开始建设城市高速交通路网。尤其是从古迹区东南侧的哈德良城墙遗迹向南的哥伦比亚大道,串联起古罗马城和法西斯EUR 罗马新区。墨索里尼希望依托古迹区宏伟、雄壮、极具意大利民族性的特征,借由连绵的城市道路,实现文化空间的延续和串联。

为了有针对性地再写遗址价值,他还将4 幅石质地图嵌刻在帝国大道西侧的马克森提乌斯大教堂北侧外墙上。这4 幅沿墙壁嵌入的地图分别是:罗马建城版图、迦太基战争后的罗马版图、奥古斯都统治时期的罗马版图和图拉真帝国时期的罗马版图,并在每张地图上用白色边界线标注出了帝国扩张的最大范围(图6-9)。到1935 年,不同版本的地图板开始出现在意大利所有城镇的公共场所,也开始被报刊杂志转载和再创作[11]。1936 年,墨索里尼在教堂墙壁上添加了第五张地图,用以表彰在他领导下意大利的版图扩张,包括意大利在埃塞俄比亚进行、及未来将要对土耳其和中东展开的殖民侵略。

6 帝国大道建设位置示意,1931,来源:http://aut.uniroma3.itcat=5,李菡纯改绘

7 待建的帝国大道

8 1932年墨索里尼在建好的帝国大道阅兵7.8引自参考文献[11]

9 镶嵌在马克森提乌斯大教堂外墙上的五幅古罗马帝国版图(目前第五幅已被摘除),来源:www.walksinrome.com/blog/maps-andmussolini-via-dei-fori-imperiali-rome

古迹区内高大、权威、理性的遗迹与墨索里尼所期待的雄壮风格相重合,成为他法西斯政治意志的代言。古迹区所代表的文化属性和历史价值经转译,成为政治军事权力和极端民族主义的象征。第五幅版图的出现改变了整个罗马城古迹区的文化属性,使帝国大道、乃至整个古迹区成为具备政治意味的城市宣言。这一宣言迅速将墨索里尼雄壮的殖民扩张意图具象化,并随着帝国大道和墨索里尼建设的交通路网迅速扩展到其他古罗马城遗迹和城市空间。

增添了帝国大道的罗马城古迹区与后续规划建设的城市高速交通网络共同完成了城市文化空间的塑造:将古迹区作为政治宣传的核心节点,以民族主义的形式标榜古罗马帝国过去的荣耀和辽阔疆域,借由道路向城市其他区域辐射,同时也表明法西斯意大利将像古罗马一样实现领土扩张,完成“文明非洲大陆的使命”5)的野心。

2.2 行人的周日——基于最小扰动的公园道路更新

1970 年代末期,罗马对古代遗址的保护变得更加主动,其中也包括了对城市化的反思。在新保护观的驱使下,罗马市政府撤销了穿越古迹区西端的次级交通道路(图10),打通了原本被分割的古罗马广场。

10 尚未拆除的道路,1880,来源:mdc.csuc.cat/digital/collection/afceccf/id/18599

考虑到帝国大道承载的特殊文化属性和串联城市与遗址区的重要功能,政府最后采取了较为中立的周日限行措施,即“行人的周日”[6]。为了平衡民众利益,政府开放了帝国议事广场,消解了一部分遗址公园和城市空间的边界。

2013 年,新任罗马市长一上任就取消了帝国大道上的公共交通,包括私家车、旅游大巴和摩托车,但仍对出租车和市政大巴开放。除此以外,地铁线的建设也疏解了市中心的交通压力。目前,正在建设的地铁C 线将连接现有地铁系统和罗马历史中心,从西北向东南串起圣彼得大教堂、银塔广场、威尼斯广场、斗兽场和拉特朗圣格勒蒙圣殿。2017 年,罗马通过了将帝国大道完全作为步行道的决议,预计C 线建设完成后,帝国大道就将被还给行人,成为串联古迹区核心内容的重要步行道路。

随着罗马城古迹区分片向市民开放,曾经继承法西斯殖民扩张野心的帝国大道原本通过轴线、石质地图和阅兵式构建的政治空间被逐渐消解,对于帝国大道的讨论也开始在科学保护的基础上朝交通问题和遗址完整性转向。

3 借助遗址阐释形成的现代交通动线

3.1 遗址本体展示及串联策略

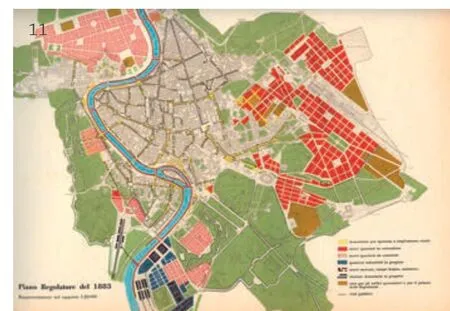

随着道路的通畅与便捷,罗马城加速扩张。依托快速发展的交通工具与愈发便捷的路网,古迹区在这一阶段彻底被现代化的罗马城包裹(图11、12),古罗马斗兽场也凭借其椭圆形的建筑形态,成为位于市中心的交通环岛。通过一系列道路限行、参观流线规划和交通替代措施,罗马城古迹区在城市建设中保持着其整体性,但其内部的管理分区、展示阐释体系与之前已经有所不同。

11 1883年罗马城市规划

12 1931年罗马规划11.12来源:romabyrachel.weebly.com/city-planning.html

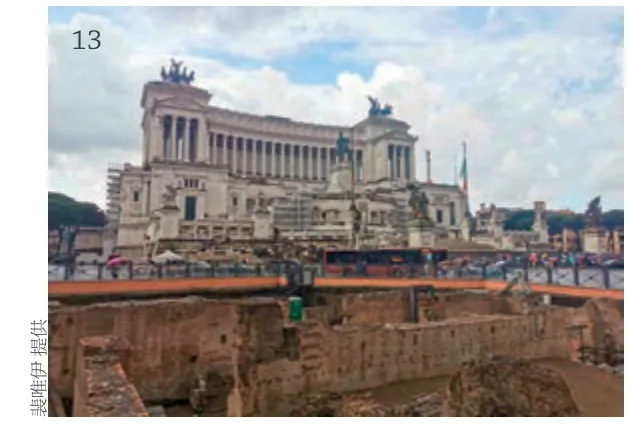

古迹区的核心部分仍以考古遗址的露天集中展示为主。其中帕拉蒂尼山、古罗马广场、帝国议事广场被用围栏整体围合起来,通过设置横跨帝国大道下方的连廊相互连通(图13、14)。在管理上,这一区域设置景点通用联票,实行付费参观,以分区管理的方式实现空间和步行体验的串联。帕拉蒂尼山和卡比托利欧山这两处面积较大,遗址信息复杂的分区在中心分别设置一处博物馆,以博物馆为核心阐释对应片区内的遗址信息。除此之外,核心区范围内的古罗马斗兽场被交通道路环绕,并设置独立入口凭票进出;马克西姆竞技场则被划定为免费参观区和大型活动场地对公众开放。

13 威尼斯广场与帝国议事广场的高差关系

14 用于串联古迹区的连廊

被帝国大道与核心区隔开的尼禄金宫和图拉真浴场位于直接向公众开放的奥皮乌斯公园中,随公园一起独立管理。古迹区南侧的切利奥公园和塞巴斯蒂公园则作为城市绿地和市民公园,增设篮球场、游乐场,并向公众免费开放。

通过恢复古罗马城遗址地坪,古迹区遗址在帝国大道下方以连廊相互串联,形成与地面交通平行的第二条动线,避免帝国大道割裂古罗马遗址完整性。这种结合城市公共绿化空间分区展示,以人行步道和公共交通车行道连接的方式使遗址公园可以实现与城市之间不同强度的有机耦合,从而达到串联城市空间的作用。

3.2 旅游交通动线与遗址复原展示的耦合

2022 年6 月,罗马城“古迹区”联合虚拟现实公司Invisible Cities 共同开发了古迹区VR 班车游览项目。大巴从艾曼纽尔二世纪念堂出发,向东沿帝国大道行至斗兽场广场环绕半周,向南直行至马克西姆竞技场后沿路向西回到起点(图15)。这条路径与1813 年贝尔托提出的 《卡比托利欧花园规划》范围基本吻合,路径范围内包括斗兽场、帕拉蒂尼山、罗马广场、马克西姆竞技场这几处重要遗迹节点,又沿途恰好串联起核心遗址区周边的绝大多数碎片化遗迹,包括位于帝国大道北侧的帝国议事广场和尼禄金宫。

15 VR班行车路线及串联的主要遗址点

该项目通过叠加在大巴车窗上的OLED 显示屏和电动窗帘系统,在班车行驶过程中对罗马历史中心的场景进行虚拟现实复原展示。游客通过车窗看到虚拟现实中与车辆实际运动定位同步的古代罗马景观(图16、17)。这种技术让游客能够同时欣赏到遗迹及其复原场景,串联古迹区核心范围内面积大且碎片化的遗址点,解决古迹区的交通问题。

16 VR大巴内景

17 VR复原罗马历史中心场景16.17来源:vrbusroma.it/

此外,为了凸显各历史地点间的不同特征,进一步丰富游客的感官体验,班车还引入了融入历史地点的香氛体验。车辆根据游巡车的行进地点释放不同香氛,以模拟古罗马人焚香祭祀的传统,为游客提供全方位感官体验,深入全面地阐释古代文化和宗教仪式。这种耦合方式使公众能够更深入地了解古代罗马的历史和文化,同时在不允许机动车行进的街区享受出行便利。

4 结语

作为一处与现代罗马城市关系紧密的遗址,罗马城古迹区从第一版公园规划起到墨索里尼时期帝国大道的建设时都承担着串联其他城市空间、输出历史文化认同感的职能,并在之后漫长的发掘、保护、破坏、修补和利用中,逐渐成为与周边环境相融合的重要文化节点。

古迹区的保护与展示一直以来都是动态可持续的,充分表现了城市快速发展和重要叠压遗址保护和展示之间存在的矛盾。其不仅通过将文化遗产保护纳入城市规划来实现遗址对城市空间的串联,而且也通过管理分区、流线设置、多样的展示阐释保持遗址的整体性。作为阐释遗址的重要方法之一,古迹区用虚拟现实的手段将限行区域内的交通流线和遗址复原展示耦合,在提升游览体验的同时串联各个独立阐释的遗址点,解决片区交通问题。

作为罗马历史中心的重要组成部分,这里也因城市发展而遭到破坏并逐渐碎片化,又被重新通过不同方式串联修补,经历了逐渐对公众开放,并与城市空间发生密切关联的过程。这一过程同时也伴随了从风格修复到科学保护,再到修建地铁时兼顾遗产保护和城市发展的保护观念转变。从罗马城古迹区遗址展示阐释的动态发展中汲取的启示,也将对我国未来的遗址公园建设和城市更新提供有益的借鉴和指导。

在城市更新语境下进行大遗址保护和遗址公园建设,尤其是对叠压在现代城市下、已经碎片化的遗址进行保护和展示,是一项长期而艰巨的任务。这要求政府、文化机构、城市规划者、遗产保护者和社区长期持久的协同工作,并在最初规划时为遗址公园和城市后续的可持续发展预留余地和空间。遗址公园可以依托大遗址保护与展示要求,通过分区管理、立体串联等并置的方式与城市空间产生联系,拓展城市文化空间。虚拟现实手段可将遗址展示、城市交通动线与文化动线合为一体以确保遗产保护与城市发展相平衡,同时满足公众对文化教育和娱乐的需求。

注释

1)罗马“古迹区”(Rome Monumental Zone)这一概念最早出现在1887年的罗马规划中。

2)“大旅行”又被称为“教育旅行”(Education Traveling),该习俗的发展贯穿17世纪中后期至18世纪前叶,并伴随着标准的行程,成为了一种通行的教育形式,青年贵族男子前往罗马和希腊学习古典艺术。通常只有完成大旅行,才能被认可结束了正统教育,有继承家产的资格[5]。

3)在法典中,考古遗址公园被定义为:“一片具备重要考古学见证和历史、景观及环境价值的区域,格局专门规范可设立为露天博物馆。”[7]在2012年4月意大利化遗产与活动部发布的《考古遗址公园建设与活化利用指南》中,考古遗址公园的定义被更新为:“考古遗址公园是以重要的考古学证明为特征的区域.包含历史、文化、景观、环境价值,……建立在科学规划与管理方案上的活化利用对象”。

4)出自墨索里尼在1925年1月的一次电视讲话。

5)1929-1932年法西斯意大利在任上的外交部长蒂诺·格兰迪(Dino Grandi)的呼吁。