校园移动干预技术对大学生体育锻炼行为影响的实证研究

——基于计划行为理论的解释与干预

方雪薇,岳建军

(安徽师范大学 体育学院,安徽 芜湖 241000)

近年来,多所高校利用移动干预技术,如校园跑步打卡类APP,监督与加强大学生体育锻炼行为。移动干预技术作为一种干预技术,是指利用专业的知识与手段干预个体行为的策略,对身体进行精细的观察、记录与调控,达到对个体行为从外部控制到内部控制的技术[1]。这类技术初衷是监督大学生体育锻炼,使过去不可见的运动情况(如强度、时间、里程等)以数字化和数据化的方式呈现,大学生们的锻炼情况在数据化的全景监视中。结合当前高校体育锻炼现状,本研究认为用计划行为理论解释移动技术干预下产生的体育锻炼行为,是检验干预效果的需要。

然而,国内很少有研究探究校园跑APP移动干预技术,对大学生体育锻炼行为产生的影响。已有文献揭示[2],运动健身类APP能够促进个体的体育锻炼,但是并未针对大学生群体的干预效果开展实际验证,缺乏以计划行为理论为基础,解释在这类干预下产生的体育锻炼行为的合理性。早在21世纪初,国外已经对运动干预技术的有效性开展了实证研究,其中涉及的干预设备通常是便携式的,允许持续的自我监控[3],具有方便、效益高的特点,与国内高校推行的校园跑步打卡类APP具有相同的特点。大量国外研究表明,互联网时代下各类移动干预技术对身体活动有明显的影响。国外一项基于移动技术干预拉丁裔青少年身体活动的研究表明[4],移动技术干预能够有效增强身体活动水平。国外在关于使用电子设备干预技术的系统综述中揭示[5],监测干预技术能显著增加体力活动和减少肥胖。同时,回顾以往探讨移动干预技术与体育锻炼行为研究发现,尽管国内以互联网技术为载体的运动干预技术正大量出现[6],但是解释各类干预技术的理论框架和有效性实证研究较少。通过对比国外锻炼心理学领域研究成果,有学者认为国内的锻炼心理学领域应当更加注重实证研究[7]。有鉴于此,亟待采用实证研究方法对大学生在移动干预技术干预下产生的体育锻炼行为,做出现实剖析和理论分析。

本研究在前人研究成果基础上,以在移动干预技术干预下开展体育锻炼的大学生为调研对象,用计划行为理论解释体育锻炼行为的内在逻辑,探析移动干预技术干预对大学生体育锻炼行为的具体影响及产生影响的路径,并为高校在课外体育锻炼管理方面提出建议。研究结果和建议对指导实践具有重要的意义,引导大学生形成体育锻炼意识和行为,培养大学生体育锻炼习惯提供理论依据,为将来高校体育工作提供具有实践意义的参考,提高计划行为理论的实用价值。

1 研究假设

1.1 移动干预技术下计划行为理论的解释力

目前,大量研究认为计划行为理论(theory of planned behavior,TPB)是解释个体体育锻炼行为的最好理论视角之一,其连接了个体行为与外界环境。国外一项荟萃分析发现[8],TPB能够解释19.3%的行为差异和44.3%的意图差异,尤其对体力活动的预测能力较强。国内利用TPB发现并验证了个体利用体育类APP开展体育锻炼行为的相关因素[9],个体使用体育APP开展锻炼行为时的态度、主观规范以及对体育锻炼行为的控制感越高,其体育锻炼行为的意向也越高。

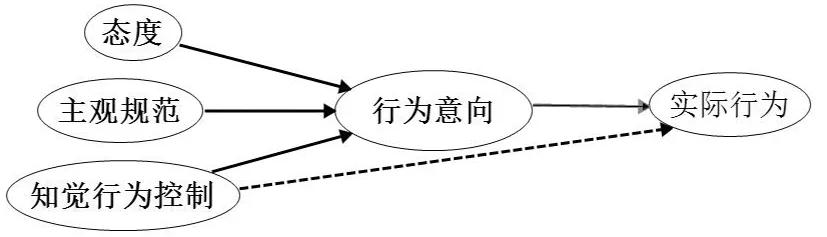

计划行为理论由Lcek Ajzen[10]提出,他认为人是理性的人,人的行为并不是完全出于自愿,而是处于控制中,行为意向能直接影响个体行为。体育锻炼行为意向是指个体开展体育锻炼行为的主动意愿,是影响个体体育锻炼行为的直接因素。体育锻炼行为意向又包括了态度、主观规范、知觉行为控制3个要素。具体来说,态度是指个体对体育锻炼行为所作出的消极或积极的评价;主观规范是指个体对是否开展体育锻炼行为所感受到的压力,这一压力来自个体周围的个人或是团体,个体能明显地感受到周围对自身开展体育锻炼行为的期望;知觉行为控制是指个体对体育锻炼行为所能感知到的,进行这体育锻炼行为的控制感。当个体具有较多的资源与机会,能够预期的阻碍也较少时,其知觉行为控制越强。态度、主观规范和知觉行为控制共同影响个体行为意向,意识是行为的先导,其行为意向对行为产生直接影响,且知觉行为控制也能预测行为。计划行为理论的结构模型见图1。

图1 计划行为理论结构模型图

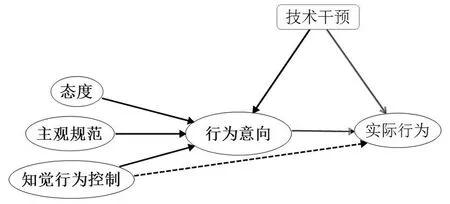

图2 研究的理论框架模型图

本研究以处于移动干预技术下的大学生为调研对象,探究其开展体育锻炼行为的态度、主观规范、知觉行为控制对个体体育锻炼的行为意向是否具有明显的同向变动关系,且个体体育锻炼行为意向是否直接对体育锻炼行为产生正向影响;锻炼态度和行为控制感、主观规范是否依然是预测锻炼意向的显著因素。基于此,本研究提出以下假设:

H1:计划行为理论适用于解释移动干预技术干预下产生的体育锻炼行为。

1.2 移动干预技术对体育锻炼行为的影响

当前各类干预技术受到青睐,技术以互联网、手机、活动监测器等多种形式使用[11]。高校以校园跑步打卡类APP为锻炼载体,以移动干预技术为干预手段,使大学生不得不处于数据化的全景监控中。移动干预技术对于大学生而言,是一种“被动式的自我监督”,即在外界或他人的“逼迫”下,不得不进行的自我监督。基于此,本研究探索在移动干预技术下,大学生体育锻炼行为产生路径。本研究提出以下假设:

H2:行为意向在移动干预技术和锻炼行为中起到中介作用。

2 研究设计

2.1 调研对象

考虑到各个高校使用的校园跑步打卡类软件不同,具体内容和要求不同,本研究选取校园跑步打卡类APP—阳光体育APP为典型案例,选取安徽,江苏、江西、湖南共4个地区中正在使用阳光体育APP的高校为研究范围,在每所高校中,以大一至大四正在或曾经使用阳光体育APP开展体育锻炼的,非体育专业的在校本科生为调查对象。采用分层抽样,保证每所高校至少抽取30个样本,将最终填写不足30个样本的高校剔除。通过发放问卷,了解移动干预技术下,大学生利用阳光体育APP开展体育锻炼行为的基本情况,并对影响大学生体育锻炼行为的因素进行分析。

2.2 问卷设计与变量测试方法

问卷主要分为2个部分,第1部分为单选题与填空题,对大学生使用校园跑步打卡类APP开展体育锻炼行为的情况做基本调查。使用体育人口的3个指标[12],测量体育锻炼行为,主要包括锻炼强度、锻炼时间(每次锻炼时间)和锻炼频率(平均每周)。另外,还对大学生体育锻炼动机与作弊情况做了统计,以了解真实的锻炼行为情况。

第2部分调查影响大学生体育锻炼意向和行为的因素、利用Likert5级量表,对大学生体育锻炼行为过程中的态度、主观规范、知觉行为控制进行评价。非常不同意1分、不同意2分、中立3分、同意4分、非常同意5分。态度、主观规范、知觉行为控制、行为意向这4个变量采用Hagger等编制的TPB量表进行测量[13],移动干预技术根据王深等编制的运动类APP干预因素的测量工具[14],经过改编进行测量,得分越高,说明个体对校园跑步打卡类APP监督功能的识别越高,受到的影响越大,最终设计了《关于校园跑步打卡类APP—阳光体育APP的调查》。

2.3 问卷发放与信效度检验

调查问卷和量表以相关课题组的名义,利用有关高校本科生院团委、老师和同学的联系进行发放和回收,保障问卷发放与填写的质量。调查问卷和量表共发放1 338份,回收答卷1 218份,回收率为91.03%。其中1 176份有效,42份无效,有效率达96.55%。有效样本中,包含安徽师范大学、扬州大学、南京工程学院、南昌大学、湖南文理学院5个高校。本研究利用克朗巴哈系数对问卷第2部分,即量表数据进行检验,问卷编制完成后形成初测问卷,通过第二轮对数据的筛选与整理,对问卷第2部分量表展开信效度检验。

2.3.1 信效度分析

信度是指测量无偏差的程度,代表测量数据的可靠程度。包括再测信度、内部一致性信度(Cronbach’sa)等。本次研究采用内部一致性信度(Cronbach’sa),要求Cronbach’sa的值要大于0.700。本研究中行为态度、主观规范、知觉行为控制、行为意向、移动干预技术信度值均介于0.809到0.970之间,都大于0.700,达到非常可信标准。因此,可以说明本研究问卷行为态度、主观规范、知觉行为控制、移动干预技术以及行为意向等维度的量表具有较好的可信度。

问卷效度方面,通过KMO和Bartlett球体检验,对行为态度、主观规范、知觉行为控制、移动干预技术、行为意向等维度的量表进行效度检验,得出KMO值介于0.670至0.872,且Bartlett的球型检验值均为0.000,小于0.01,说明该调查问卷适合做因子分析,所以本研究中的5个维度的量表能够有效进行考察。

2.4 数据分析方法

本研究的数据分析分为两个部分,首先,通过均值、百分比等描述性统计数据,分析高校大学生使用校园跑步打卡类APP开展体育锻炼行为的基本情况。在基本情况分析完成后,本研究采用 SPSS22.0统计软件及Process3.3 for SPSS插件作为分析工具,开展描述性统计分析、多元线性回归分析、中介效应检验进一步讨论各个变量,探究在移动干预技术干预下,个体态度、主观规范、知觉行为控制对个体体育锻炼意向的影响,利用研究结果验证研究假设。

3 研究结果与分析

3.1 大学生体育锻炼行为的基本情况分析

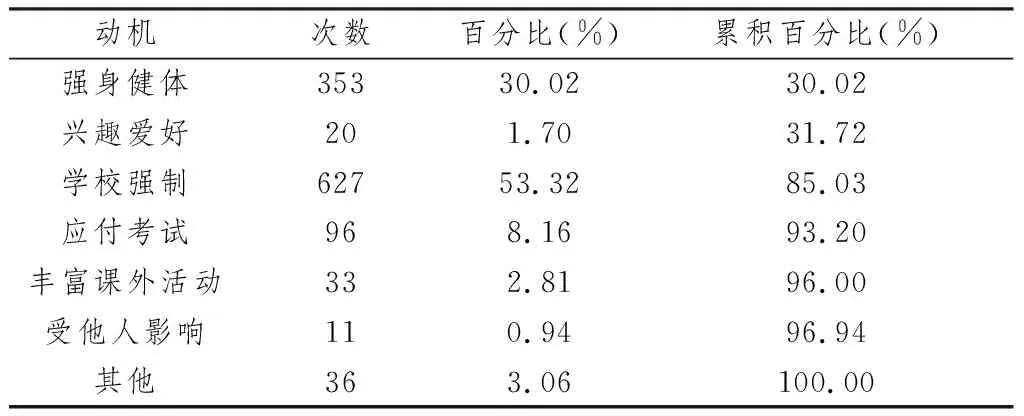

体育锻炼动机(特别是内在动机)是主要源动力[15]。从大学生使用校园跑步打卡类APP的动机来看(见表1),53.32%的大学生使用动机是学校强制,这一动机显然属于外部动机,与移动干预技术有密切联系。首先,在移动干预技术下,学生学期跑步里程总和达到目标,即视为完成体育锻炼计划,跑步完成情况与学生体育课程成绩或体测成绩相挂钩,为了获得更高的学分或是分数,大学生不得不在学校强制的情况下,开展体育锻炼。其次,使用校园跑步打卡类APP的大学生,处于校园环境中,几乎没有机会去拒绝这种移动技术干预。因此,学校强制成为学生使用校园跑步打卡类APP的第一动机。

表1 大学生使用校园跑步打卡类APP动机统计表

从大学生使用校园跑步打卡类APP开展中长跑的锻炼持续时长和频率来看(见表2),有44.98%的大学生锻炼时间在15~20 min以内,有31.12%的大学生锻炼时间在20~25 min以内;有62.93%的学生使用校园跑步打卡类APP进行锻炼频率为一周三次及以上,有29.76%的学生锻炼频率为一周两次。高校大学生锻炼频率由阳光体育APP锻炼信息平台软件执行计数,参与“阳光体育APP锻炼”的学生需要使用智能手机,一天中按照规定学生只需跑一次。以安徽师范大学为例,上午6:00~8:30间有效锻炼1次,计数2次;下午15:30~20:00有效锻炼1次,计数1次,学生每天多次有效锻炼不重复计算次数,这一规定实际上是为了鼓励学生早起晨跑。男生、女生单次跑步的距离分别是3 000 m、2 400 m,速度要求1.3~3.4 m/s,即在移动干预技术凝视下,大学生每次锻炼持续时间为23 min左右。“阳光体育锻炼”须在学校规定的有效区域内进行,按照软件提供的按点跑(5个点)的随机路线,然后再自己自由选择路线,直至跑完规定距离路程后结束锻炼,成绩才认定有效,因此,在移动干预技术凝视下,为了得到理想成绩,大学生必须要根据校方要求调整锻炼频率与锻炼时长,完成跑步打卡任务。

表2 大学生锻炼行为基本情况表

从大学生使用校园跑步打卡类APP开展锻炼行为的锻炼强度来看(见表2),有7.23%的大学生在锻炼时没有感受,43.79%的同学在锻炼时有微微出汗的感觉,仅有24.83%的同学在锻炼时有中等出汗的感受。本研究认为,造成这种现象有两点原因。首先,大学生在执行校园跑步打卡任务时,缺乏专业体育教师的指导,大学生们的运动时间、休息时间与次数掌握不好,造成了部分学生的体育锻炼效果不好。其次,校园跑步打卡类APP的运动量是固定的,由于个人身体素质、锻炼观念、锻炼习惯的差异,运动的强度呈现出不同的特点。为了提升学生身体健康水平,理想的运动时间应当至少维持在30~60 min中,且每周至少进行3次运动。显然,利用校园跑步打卡类APP开展体育锻炼,尽管从实践上看学生产生了体育锻炼行为,但是从理论上看体育锻炼效果不佳。

3.2 移动干预技术下计划行为理论的解释力分析

3.2.1 计划行为理论模型各因素与锻炼行为相关性分析

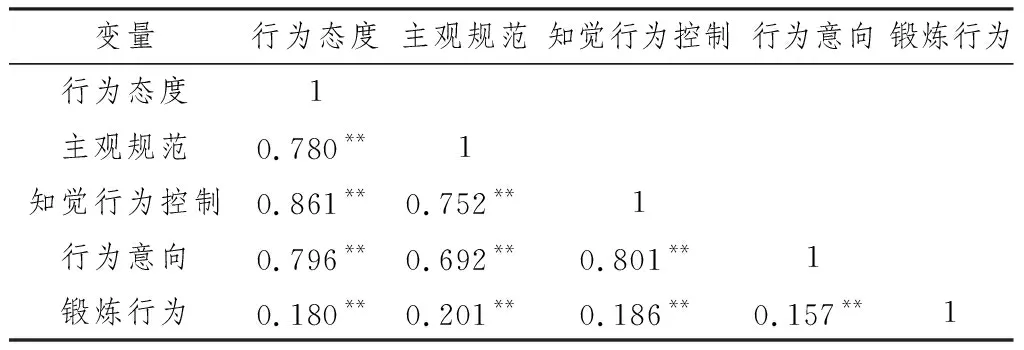

本研究采用了皮尔森相关系数检验,分析结果发现(见表3),在移动干预技术的干预下,大学生体育锻炼态度、主观规范、知觉行为控制均与体育锻炼行为意向之间存在明显的同向变动关系。个体使用校园跑步打卡类APP开展中长跑体育锻炼行为意向与锻炼行为之间存在明显的同向变动关系。

表3 计划行为理论各个因素相关矩阵表

态度与使用校园跑步打卡类APP开展中长跑体育锻炼行为意向(r=0.796,P=0.000<0.001)。主观规范与使用校园跑步打卡类APP开展中长跑体育锻炼行为意向(r=0.692,显著水平P=0.000<0.001)。知觉行为控制与使用校园跑步打卡类APP开展中长跑体育锻炼行为意向(r=0.801,P=0.000<0.001)。个体使用校园跑步打卡类APP开展中长跑体育锻炼行为意向与锻炼行为(r=0.157,P=0.000<0.001)通过显著性检验。以上数据说明计划行为理论模型对体育锻炼行为具有一定的解释力。

3.2.2 计划行为理论模型各因素对锻炼意向的直接预测作用

探究态度、主观规范、知觉行为控制以及移动干预技术对于学生行为意向的直接预测作用,本研究采用多元回归分析,见表4。DW值为1.845接近于2,表明回归模型的残差独立,不存在自相关。VIF值介于2.580和4.588之间,均小于5,表明模型不存在多重共线性问题,回归模型有效。

表4 锻炼意向的多元回归分析表

分析结果(表4)表明:行为态度、主观规范、知觉行为控制三者共同解释了锻炼意向方差的69.70%(F=672.3,P<0.01),表明约有69.7%的学生行为意向可以用回归模型解释。调整后的R2为0.696,与之前的R2接近。行为态度(β=0.352,P<0.01)、知觉行为控制(β=0.399,P<0.01)是预测体育锻炼行为意向的较强因素,主观规范对体育锻炼行为意向的预测作用并不明显(β=0.008,P>0.01)。因此,当移动干预技术干预体育锻炼行为时,计划行为理论对这类体育锻炼行为的解释并不完全有效,具有一定的局限性。

3.3 移动干预技术对体育锻炼行为的影响路径分析

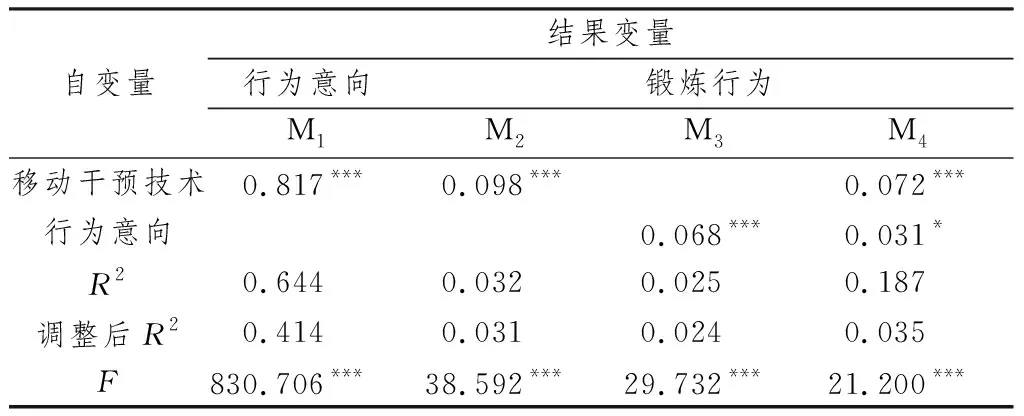

为了检验本研究提出的各项假设,本研究采用 SPSS22统计软件及Process3.3 for SPSS插件作为分析工具对各变量进行层级回归分析,分析结果见表5所示。

表5 层级回归结果表

M1:移动干预技术对行为意向呈现显著性正向影响。

M2:移动干预技术对锻炼行为呈现显著性正向影响。

M3:行为意向对锻炼行为呈现显著性正向影响。

M4:H2行为意向在移动干预技术和锻炼行为起到中介作用。

3.3.1 主效应检验

结果如表5所示,以移动干预技术为自变量,行为意向为结果变量,分析模型1可知,移动干预技术对大学生行为意向的回归系数为正向显著(β=0.817,P<0.001),表明二者之间存在正相关关系,解释了移动干预技术对行为意向41.4%的变异量;以移动干预技术为自变量,锻炼行为为结果变量,分析模型2可知,移动干预技术对锻炼行为的回归系数为正向显著(β=0.098,P<0.001),表明二者之间存在正相关关系;以行为意向为自变量,锻炼行为为结果变量,分析模型3可知,行为意向对锻炼行为的回归系数为正向显著(β=0.068,P<0.001),表明二者之间存在正相关关系。因此,移动干预技术对大学生体育锻炼行为意向产生正向影响,且大学生体育锻炼行为意向能对体育锻炼行为产生正向影响。

3.3.2 移动干预技术中介效应检验

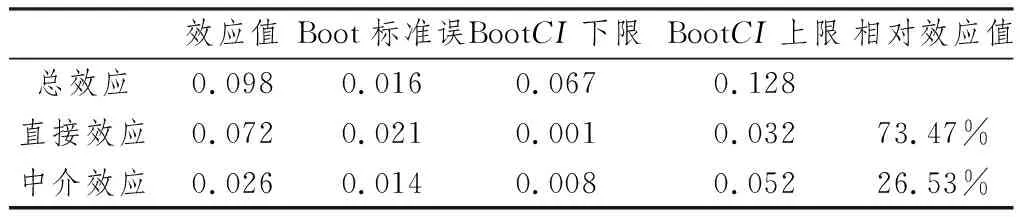

结合模型1、模型2、模型3的显著性,达到了Kenny等[16]推荐的判断中介效应条件。在模型4中同时加入了移动干预技术、行为意向和锻炼行为进入模型,见表6。

表6 总效应、直接效应及中介效应分解表

根据研究假设H2,以移动干预技术为前因变量,移动干预技术为中介变量,锻炼行为为结果变量。由表6可知,移动干预技术对锻炼行为的显著性下降(β=0.072,P<0.001),表明行为意向在移动干预技术和锻炼行为之间起部分中介作用。因此,研究假设H2成立,即行为意向在移动干预技术和锻炼行为起到中介作用。

采用非参数bootstrap法(重复抽样5 000次,置信区间为95%)检验行为意向的中介作用。由表6可知,直接效应的上下限[0.032,0.001],中介效应的上下限[0.052,0.008],直接效应及中介效应的bootstrap 95%置信区间的上、下限均不包含0(见表6),表明移动干预技术不仅能够直接预测行为意向,而且能够通过行为意向的中介作用预测行为意向。该直接效应(0.072)和中介效应(0.026)分别占总效应(0.098)的73.47%、26.53%。因此,在移动干预技术的情况下,行为意向发挥了中介作用。移动干预技术能够通过直接作用于大学生锻炼意向,间接影响大学生育锻炼行为。

4 分析与讨论

4.1 移动干预技术干预下计划行为理论的解释力分析

首先,基于相关性分析,在移动干预技术干预下大学生态度、主观规范、知觉行为控制与开展体育锻炼活动的行为意向之间均存在正相关关系,这与前人对主动产生的体育锻炼行为的研究结果保持一致。在一项关于个体体育锻炼意识和行为悖离的影响因素研究中发现[17]体育锻炼意向是影响实际体育锻炼行为的重要因素,且体育锻炼行为意向受到态度、主观规范、知觉行为控制三个因素的调节。王丽娟等[18]认为,态度和知觉行为控制均显著影响了青少年的身体活动行为意向,行为意向和知觉行为控制又显著影响了其身体活动参与行为。本研究基于实证分析认为,当大学生逐渐适应移动技术干预状态后,其使用校园跑步打卡类APP的态度越积极、外界环境氛围的认可度越高、主观感知到的行为控制能力越强时,其使用校园跑步打卡类APP开展体育锻炼活动的行为意向也会愈加强烈,并积极影响实际的体育锻炼行为。

多元回归性分析发现,在移动干预技术的监督干预下,锻炼态度和行为控制感都能够解释锻炼意向,但是主观规范(β=0.008,P>0.01)并不能解释锻炼意向。主观规范对学生行为意向不具有显著性影响,这点也印证了部分学者认为主观规范对行为意向的微弱影响[19],个人对于锻炼的态度和感知控制比其他人的影响和支持更重要。在一项关于制度惩罚对大学生垃圾分类意识的研究中[20],验证了主观规范对大学生的垃圾分类意识并没有产生正向的影响。研究体育运动中越轨行为[21],也同样发现,主观规范对行为意图的影响并不显著。相关研究认为造成这种现象的原因是主观规范本身的结构问题[22],在计划行为理论中,主要测量的是指令性规范,来源于个体周围的个人或是团体的做法,并不完全与个人体育锻炼意向一致,其反映了个体能感受到的社会压力。国外有学者将制度、社会压力等纳入情景因素[23],并在研究中发现情景因素作为外部调节变量,能通过阻碍或增强其他变量,有效预测行为。本研究结合前人研究成果以及大学生实际情况分析,认为可能由于个体在自由状态下,外界没有对体育锻炼形成强制性或统一的标准规范,因此在体育锻炼意识层面,大学生尚未形成明确的统一的概念,所感受到周围个人或群体的压力本身就较小。在移动干预技术监督作用下,对大学生的体育锻炼行为提出标准规范,形成强制性的凝视,才规范了大学生的体育锻炼认知,移动干预了学生的体育锻炼行为,原先主观规范的影响力再次被削弱,因此,主观规范不能解释大学生的行为意向。基于此,本研究中的假设1只得到部分支持,计划行为理论并不完全适用于解释移动干预技术干预下产生的体育锻炼行为。

4.2 移动干预技术对体育锻炼行为的影响路径分析

主效应检验分析发现,锻炼行为意向对大学生体育锻炼行为具有显著的正向影响,这与前人对计划行为理论中对意向与行为的关系研究结果保持一致。TPB 认为[24],意向是行为最直接的预测变量,这似乎是最普遍的结果,并在在多个研究中得到证实。Hamilton K等认为[25]意向是对行为提供唯一贡献的变量,韩艺荷[26]认为行为意向是行为最直接的影响因素,因此,即使将移动干预技术干预作为研究前提,大学生行为意向依然会直接影响体育锻炼行为。

中介效应检验发现,行为意向在移动干预技术和锻炼行为起到中介作用,即移动干预技术能够直接作用于大学生的锻炼行为意向,并通过行为意向间接作用于锻炼行为,本研究中的假设2成立。这与许昭[27]等的行为意向既能直接预测行为,又能通过计划、心理烦恼等对行为产生部分中介作用的观点保持一致。相关研究认为行为意向对个体实际行为具有明显引导作用[28],干预措施推动个体体育锻炼行为向着更高阶段发展[29]。在移动干预技术的影响下,大学生体育锻炼行为意向被加强,引导个体产生积极体育锻炼行为。一旦移动干预技术发挥作用,大学生开展体育锻炼活动的态度、主观规范、知觉行为控制感就会提高,间接加强大学生使用校园跑步打卡类APP开展体育锻炼的行为意向,并直接加强大学生体育锻炼行为。这与前人的研究结果保持一致,运动软件的使用,对使用者的锻炼态度与习惯都具有显著改变,并形成了体育锻炼态度与行为相互促进的良性循环[15]。

4.3 移动干预技术干预的实践意义

《中华人民共和国体育法》中强调开展青少年和学校体育活动,促进青少年身心健康和体魄强健[30],这是是青少年和学校体育工作的重要内容。已有研究揭示,运动量决定着体质健康水平,体育锻炼参与不足直接导致学生体质健康水平下降[31],TPB不足以解释个体实施某种行为的意图与实际表现之间的差距,通常被称为“意图—行为”差距[32],借助规训权力与现代性关系,对学校体育具有重要意义的观点,为推动大学生积极参与体育锻炼提供了重要启发[33],采用“移动干预技术”这类干预手段是促进实际体育锻炼行为。结果表明,移动干预技术对大学生的体育锻炼行为意向和行为具有正向影响。因此,移动干预技术是一种能够引领大学生锻炼意向认知和制约锻炼行为规范的合理的、有效的干预手段。

综上本研究认为,一方面从学校管理角度出发,要将移动干预技术转变为规范性、系统性的监督制度,明确将课外体育锻炼监督制度纳入高校学生管理制度体系,实现体育育人目的。无论哪种社会活动,都离不开以制度提供的规则[34]。谢和志[35]认为,在学校体育中存在的强制与自由的辩证关系,恰恰代表了必须与可能之间的高度契合与统一。监督制度本身是对锻炼行为是否符合学校规范、行为准则的标准树立和底线划分,直接影响大学生在开展体育锻炼行为时对自身行为的检视。另一方面,借助王光磊等[36]信息化背景下要处理好现代移动终端技术与体育之间的关系的观点,从学生个体需求角度出发,移动干预技术应该建立在教化育人的基础上,是有温度的而非冷冰冰的干预手段。相关研究认为,青少年持续性参与体育运动受到多种因素的影响[37],学生对锻炼具有良好的认知及态度,并在运动中得到更多的快乐体验,才能持续参与到体育锻炼中。高校应根据自身特色和学生运动兴趣做出适当调整,增添其他运动项目,形成规范化的可操作的机制,以进一步加强学生的体育锻炼行为意向,促进大学生体育锻炼行为习惯的养成。

本研究存在一定的局限性,主要表现在两个方面。首先,本研究结合前人研究成果,使用量表测量移动干预技术,直观反馈了移动干预技术对使用者的影响程度,但是容易受到个体主观性的影响。未来研究可以对这移动干预技术采用更加客观细致的测量方法。其次,本研究未探析对干预手段对个体锻炼行为的长期有效性,未来研究可以对不同干预手段的维持效果,做实证对比研究,以制定更好的技术干预手段,培养大学生体育锻炼习惯。

5 结 语

基于计划行为理论视角下,对移动干预技术干预下产生的大学生体育锻炼行为,开展实证研究,发现:(1)计划行为理论并不完全适用于解释移动干预技术干预下产生的体育锻炼行为。大学生开展体育锻炼行为的态度、主观规范、知觉行为控制对个体体育锻炼的行为意向具有明显的同向变动关系,且个体体育锻炼行为意向直接对体育锻炼行为产生正向影响。锻炼态度和行为控制感仍然是预测锻炼意向的显著因素,但是主观规范(β=0.008,P>0.01)并不能解释锻炼意向;(2)使用移动干预技术干预大学生体育锻炼行为具有积极的实践意义。行为意向在移动干预技术和锻炼行为起到中介作用,大学生行为意向直接影响体育锻炼行为,移动干预技术通过行为意向的中介作用间接正向影响体育锻炼行为。