中国旅游产业与文化产业交互响应的区域差异研究

秦晓楠 王 悦 韩苗苗

(1.中国海洋大学管理学院,山东青岛 266100;2.山东师范大学商学院,山东济南 250300)

0 引言

“十四五”时期是我国处于经济结构优化调整的关键时期,《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》和《“十四五”文化和旅游发展规划》明确了文旅融合高质量发展的目标、内容和路径,提出要推动文化和旅游深度融合、创新发展(厉新建 等,2022)。旅游产业与文化产业具有天然的耦合关系,能够实现良性的相生相长。旅游产业的优化升级依赖于文化资源的赋能与支撑,而文化要素的传承与传播也得益于旅游产业的助力与推广。随着文旅融合不断深入,有必要从新的视角思考文化产业与旅游产业的交互机制和融合演进。

目前国内外研究者对旅游产业与文化产业融合发展的研究主要集中于以下3个方面:(1)在文旅融合的理论框架中,研究者们着重探讨文化产业与旅游产业融合的概念界定、研究范畴(Canavan,2016;冯健,2018;范周,2019;刘治彦,2019),并从新业态、机构改革、大数据视角等方面丰富文旅融合的理论内容(Liang et al.,2018;戴斌,2019;崔凤军 等,2020)。(2)在文旅融合的路径研究中,研究者们以文化旅游开发模式、文化遗产开发与保护为切入点(江娟丽 等,2019;周小凤 等,2019),结合影视动漫、节庆活动、文化创意等具体产业形态探究旅游产业与文化产业多样化的融合路径(吴金梅 等,2011;Chen et al.,2018;Frías-Jamilena et al.,2018)。(3)在文旅融合的作用机理研究中,一部分研究者建立系统的旅游产业与文化产业评价体系,定量分析旅游产业与文化产业的耦合关系及融合驱动因素(范红艳 等,2016;翁钢民 等,2016;汪永臻 等,2020);另一部分研究者引入VAR模型(徐翠蓉 等,2018)、PVAR模型(古冰,2017)、ANN模型等(Wu et al.,2021;陈红玲 等,2021),从内部驱动力探讨文旅产业的交互关系及其作用模式,以及促进文旅融合发展的有效路径。

通过对文献的综合梳理发现,既有的文旅融合研究更多是面向一个整体的研究区域,提出整体化的研究结论与发展策略,然而中国文旅产业发展呈现较强的区域差异,其交互响应方式也受区域国民经济和社会环境的影响呈现多元化,文旅产业融合的路径与方式不应是普适的、一成不变的,推进其融合发展的政策也不是一蹴而就的,因此应面向两个产业的实际发展阶段与区域现状进行精准化研究。

基于此,本文基于外部环境的差异性,将旅游产业与文化产业视为两个独立的产业链条,分别测算2010—2019 年我国31 个省(区、市)旅游产业与文化产业的综合发展水平,然后按照三大经济地带划分法,运用PVAR 模型探究东部、中部、西部地区两个产业之间不同的交互响应模式,并引入控制变量解析不同外部环境因素对各地区产业融合的影响机制。本文探索了文旅产业融合差异化发展道路的基础问题,旨在提升产业融合策略的有效性。

1 指标体系与模型设定

1.1 产业发展评价指标体系

文化产业与旅游产业的交互作用是构建整合统一产业链的基础,是文旅产业融合发展的前提。本文从产业综合绩效、要素基础水平、产业发展能力3个一级指标分别构建文化产业发展水平(C)和旅游产业发展水平(T)综合评价指标体系。为了减少省(区、市)人口基数和面积等因素影响,指标均采用人均或者增长率等相对指标进行衡量(于伟 等,2015)。

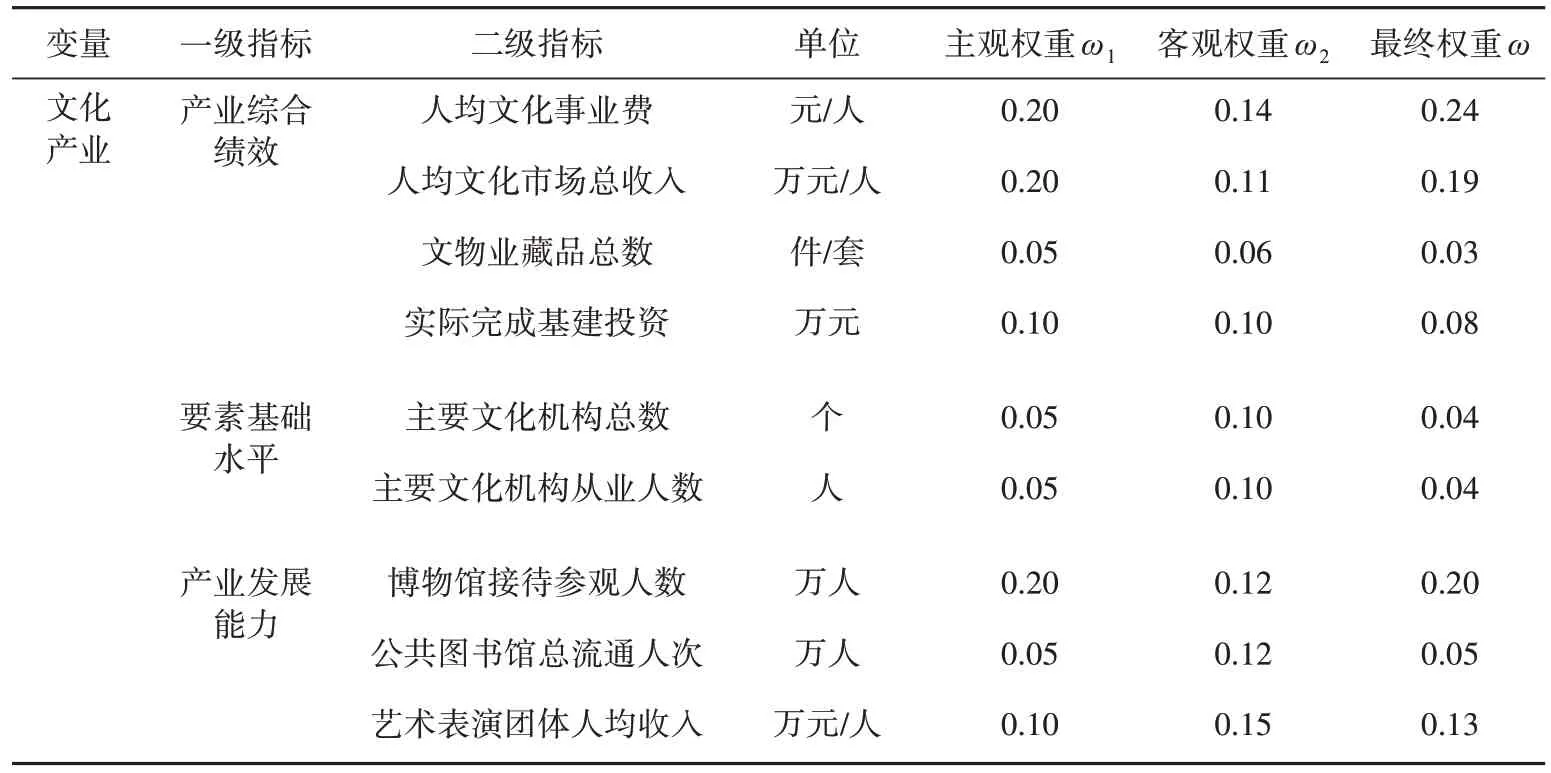

(1)文化产业发展水平评价指标

文化产业(C):在构建产业发展指标评价体系时,一般以要素基础水平和产业发展能力作为评价基准,参考前人的研究成果(曲景慧,2016;刘安乐 等,2020;陈红玲 等,2021),本文增加产业综合绩效一级指标,并以人均文化事业费、人均文化市场总收入、文物业藏品总数和实际完成基建投资反映文化产业的综合绩效(见表1)。

表1 文化产业发展水平综合评价指标体系

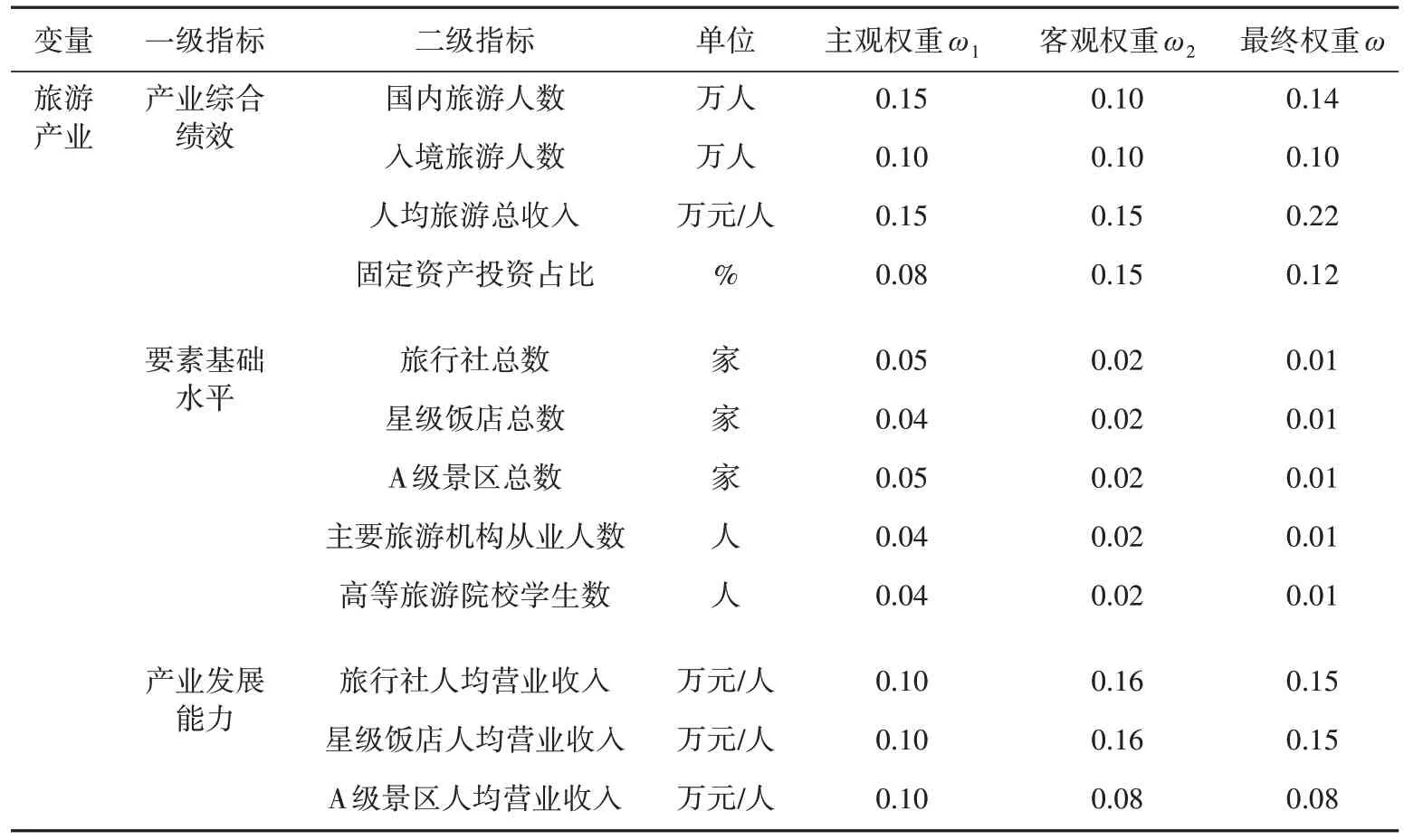

(2)旅游产业发展水平评价指标

旅游产业(T):旅游产业综合性强,因此其评价指标较为庞大且复杂。同时,在机构改革的大背景下,旅游产业与文化产业关联度增强(侯兵 等,2015)。为保证研究的科学性,基于代表性研究成果(李维维 等,2018;赵传松 等,2018;吴丽 等,2021),本文依据旅游产业传统评价指标,且为了对应文化产业评价体系,从产业综合绩效、要素基础水平、产业发展能力3 个维度对旅游产业进行综合评价。其中,固定资产投资占比为第三产业固定资产投资占GDP 的比重,由于旅游产业的综合性与广泛性,该指标能够间接反映政府对旅游产业发展的干预与重视程度;高等旅游院校学生数这一指标反映旅游产业后备人才力量(见表2)。

表2 旅游产业发展水平综合评价指标体系

(3)控制变量选取

为增强研究模型的全面性和解释力,本文考察国民经济和社会发展环境对文旅产业互动发展的影响,对不同地区文旅产业交互响应的差异性与原因作进一步分析。本文选取与旅游产业、文化产业发展有密切关系的指标作为模型的控制变量,综合选取:①经济发展水平(PGDP)。经济基础是推动产业融合的原始动力(谭娜 等,2021),人均GDP最能体现该地区经济发展水平,因此该指标选择地区人均GDP 进行衡量。② 交通条件(HD)。交通便利程度是文旅产业发展的重要区位条件(陈红玲 等,2022),该指标反映地区交通路网密度,采用铁路与公路营运公里总和与该地区面积之比进行计算。③政府支持(FE)。政府对该地区文旅产业发展的干预对文旅融合有着重要影响(马胜清,2021),采用文旅事业财政支出占该地区财政支出的比重衡量该地区对文旅事业的扶持度。④ 人力资本水平(HCL)。人才资源是促进产业发展的核心智力资源(刘安乐 等,2020),采用每十万人口中高等教育在校生数衡量人力资本水平。

1.2 指标权重

为综合评估各项指标权重,弥补单一赋权法的局限,本文从主观赋权与客观赋权两方面着手,采用层次分析法确定主观权重ω1,采用熵权法确定客观权重ω2,然后用乘积归一化得到指标综合权重ω(孙亚,2021)。具体计算步骤如下:

第一,数据标准化处理:

式(1)中,Xij表示第i年第j项指标的数值结果,max(Xj)和min(Xj)分别表示所有年份中第j项指标的最大值和最小值为标准化结果。

第二,计算各指标信息熵:

式(2)和式(3)中,fij为第i年第j项指标的权重;m为年份数;Hj为第j项指标的信息熵。

第三,计算第j项指标的熵权:

式(4)中,n为指标数。

第四,乘积归一化确定指标最终权重:

式(5)中,ω1(j)为第j项指标的主观权重;ω2(j)为第j项指标的客观权重;ω(j)为第j项指标的最终权重。

1.3 PVAR模型构建

面板向量自回归(Panel Vector Autoregression,PVAR)模型将向量自回归(Vector Autoregression,VAR)模型与面板数据相结合,视所有研究变量为内生变量,综合考量变量在时间效应和固定效应下的互动关系,增强了结果的科学性。本文构建模型如下:式(6)中,i表示省(区、市);t表示年份;αi为N×1 阶向量,表示个体固定效应;γt为N×1 阶向量,表示时间效应;Yi,t表示内生性变量,包括旅游产业综合发展水平(T)和文化产业综合发展水平(C),二者均为综合性指标,Yi,t为省(区、市)i在第t年下N个可观测变量的N×1 阶向量;Yi,t-j为Yi,t的j阶滞后项,p为滞后阶数;Ci,t为控制变量集合,Ci,t-j为控制变量的j阶滞后项;βj和δj为滞后第j阶的N×N阶参数矩阵。

1.4 研究数据收集

本文选取2010—2019 年我国31 个省(区、市)数据,大部分指标及控制变量数据来源于《中国统计年鉴》《中国旅游统计年鉴》《中国文化文物和旅游统计年鉴》《中国统计摘要》、各省统计年鉴及各省国民经济和社会发展统计公报,部分缺失数据采用插值法补齐。根据“三大经济地带”划分法,本文将全国31 个省(区、市)划分为东部、中部、西部三大地区①东部地区包含北京市、天津市、河北省、辽宁省、上海市、江苏省、浙江省、广东省、福建省、山东省、海南省,共11个省(区、市);中部地区包含吉林省、黑龙江省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、山西省,共8个省(区、市);西部地区包含内蒙古自治区、广西壮族自治区、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区,共12个省(区、市)。(谭娜 等,2021;张鹏杨 等,2021),解析文化产业与旅游产业间互动关系的地域差异。

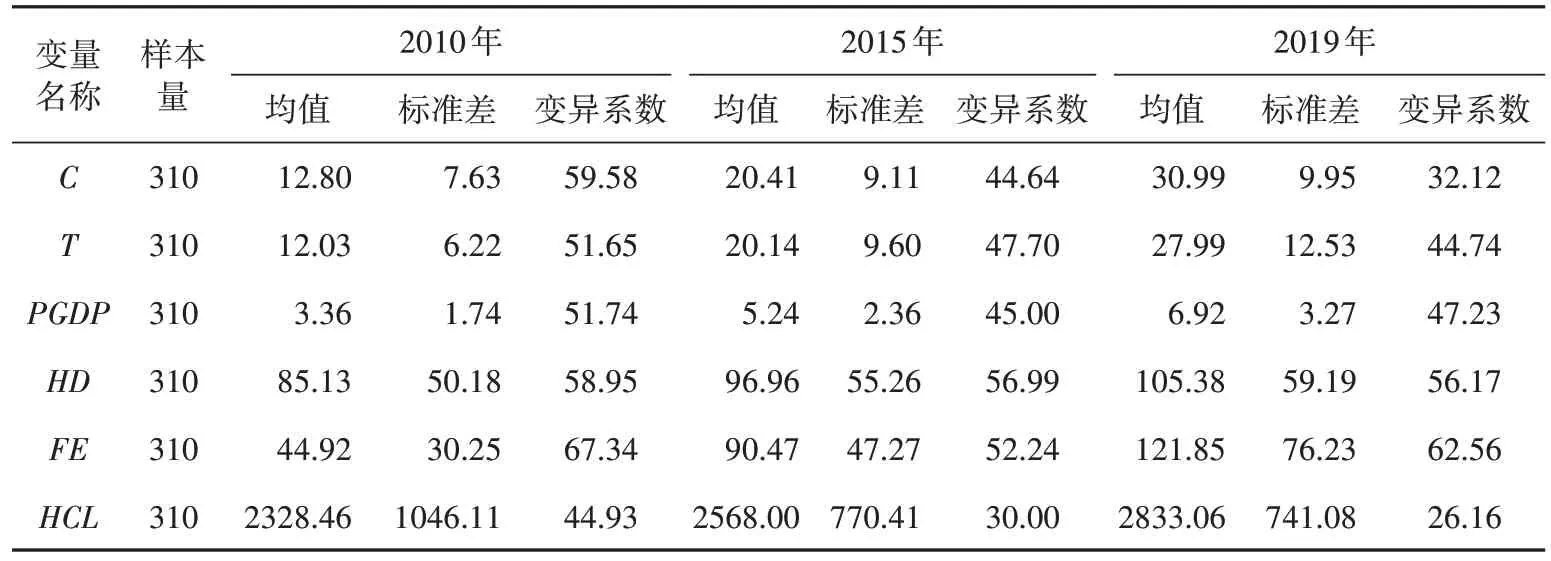

1.5 数据描述性统计

依据上文提出的文化产业和旅游产业发展水平评价指标体系与权重设定,本文计算出文化产业发展水平(C)与旅游产业发展水平(T)。如表3 所示,两大产业综合发展水平相近,总体上旅游产业发展水平略优于文化产业发展水平,且两者的变异系数均较高(其变异系数位于30%~60%),说明我国文化产业和旅游产业内部存在差异性,但呈逐渐下降收敛态势。另外,经济发展水平(PGDP)、交通条件(HD)、政府支持(FE)和人力资本水平(HCL)变量的变异系数均较高,说明我国文化产业和旅游产业所处外部环境存在差异且呈动态变化特征。综上,我国文化产业和旅游产业发展呈现出较大的内部差异,且表征外部环境的控制变量也呈现出较大的数据差异。因此,按照不同地区产业发展状况与空间分布的差异,本文对文旅产业交互作用进行分类研究,符合当前我国文旅产业发展实际,是探索有效的产业融合路径的基础。

表3 变量描述性统计

2 实证分析

本文采用PVAR模型对31个省(区、市)的面板数据进行实证分析,为消除时间序列和异方差的影响,对所有变量作对数处理,以保证数据和模型的稳定性。

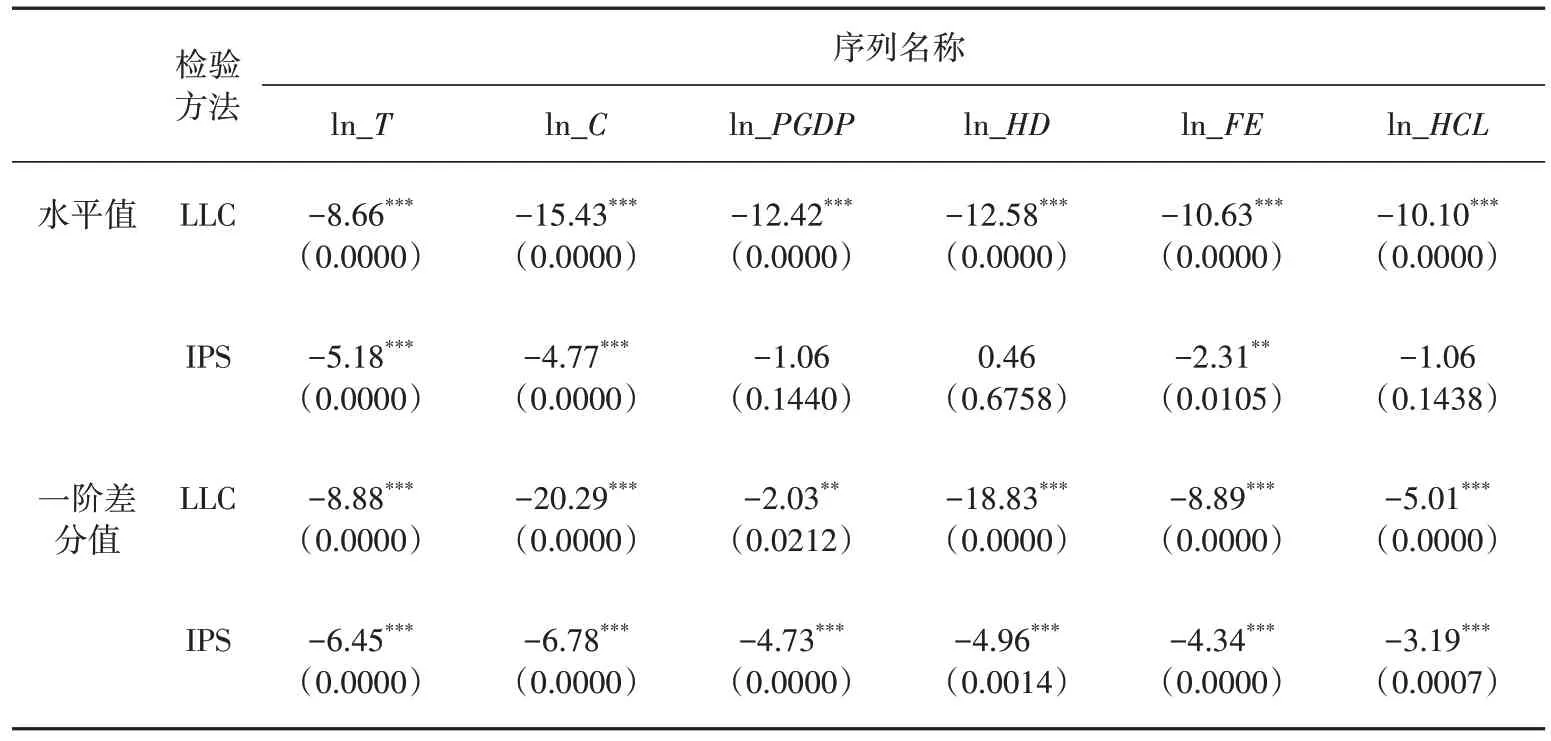

2.1 平稳性检验

在进行PVAR 模型估计前,为避免变量出现伪回归现象,首先需要对各变量进行平稳性检验。本文对面板数据水平值及一阶差分值采用同质单位根(LLC)检验法和异质单位根(IPS)检验法进行单位根检验。如表4 所示,个别变量水平值未通过异质单位根(IPS)检验,通过一阶差分后所有变量均拒绝原假设并通过了单位根检验,可以进行下一步分析。

表4 变量单位根检验结果

2.2 PVAR模型分析

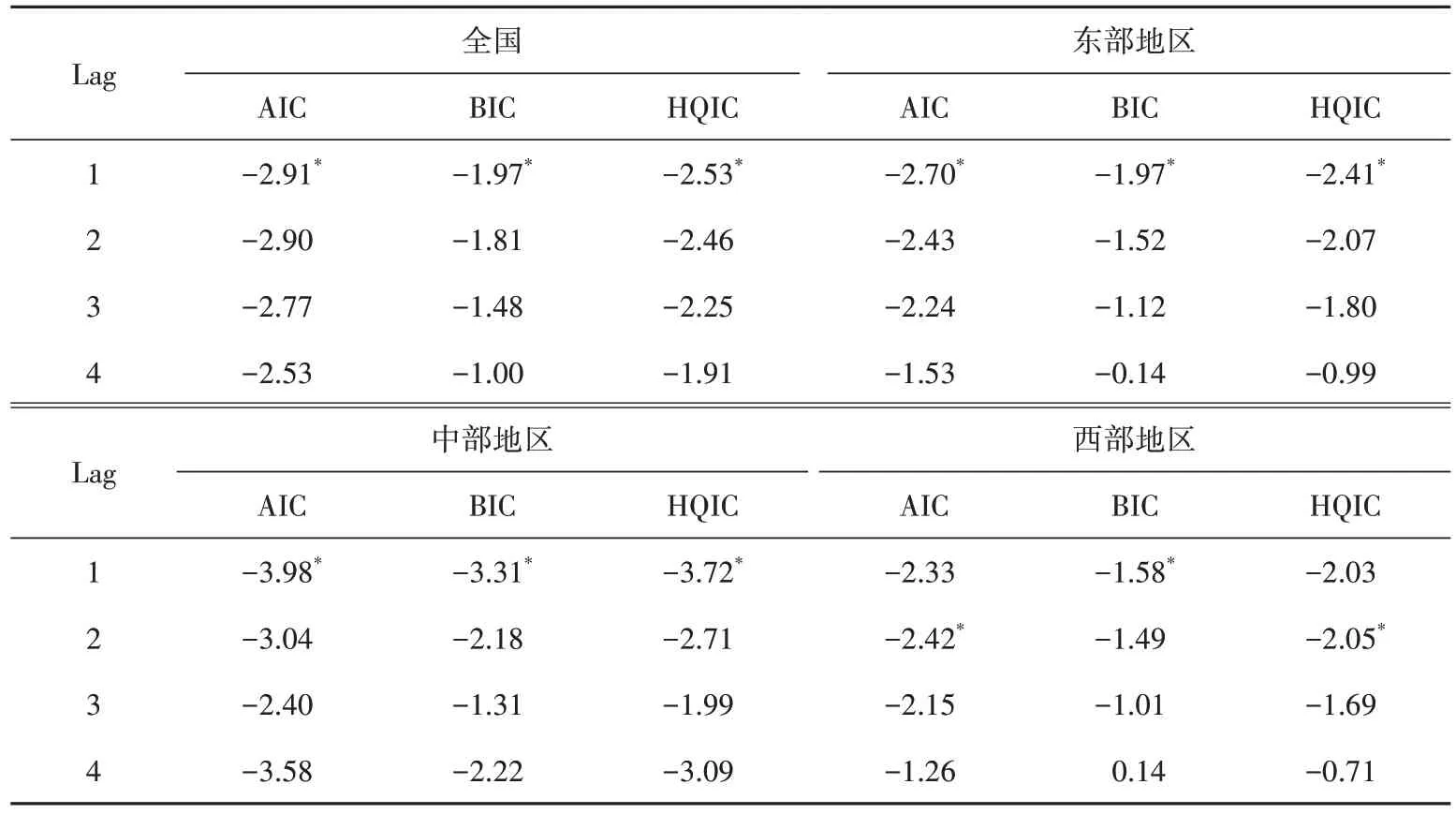

首先进行最优滞后阶数识别。借鉴连玉君等(2007)的研究,本文采用Stata 程序进行PVAR 模型滞后阶数的选择,为便于比较,各地区最优滞后阶数的选择需一致。如表5 所示,全国、东部地区、中部地区最优滞后阶数均为1 阶,西部地区在AIC、HQIC 准则下选择滞后2 阶,在BIC 准则下选择滞后1 阶,按照“精简”原则,本文选择滞后1阶。综上,整体选择1阶滞后阶数。

表5 变量AIC、BIC和HQIC准则检验结果

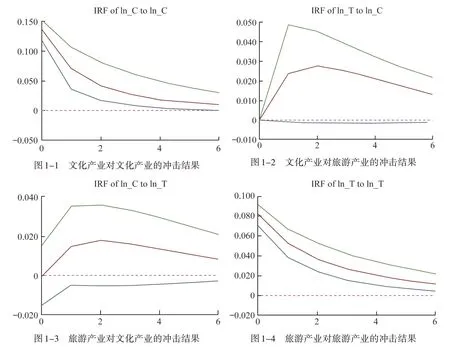

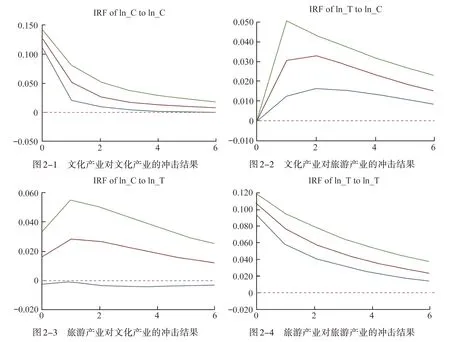

其次是进行脉冲响应分析。脉冲响应反映PVAR 模型内部变量间相互作用的结果,揭示变量间的动态互动关系。本文设置6 期冲击作用,通过蒙特卡洛模拟1000次得到脉冲响应函数图(置信区间为95%),考察东部、中部、西部地区文化产业和旅游产业变量对冲击结果的响应,分析冲击作用对变量动态变化产生的影响。

第一,东部地区与西部地区的脉冲响应有较强的相似性(见图1 和图2),呈现产业间正向驱动响应短期有效,产业自我驱动缓慢下降的态势。东部地区与西部地区的旅游产业受到文化产业的一个标准化冲击后,开始持续上升,在第2期达到最大值,而后逐渐下降(见图1-2 和图2-2);相对的,受到旅游产业的一个标准化冲击后,东部地区和西部地区的文化产业在第1 期表现为正值,缓慢上升到第2 期后达到峰值,而后逐渐下降(见图1-3 和图2-3)。综合来看,首先,东部地区和西部地区文旅产业间的交互作用均呈现先增后减的发展态势。在产业融合发展伊始,文化产业与旅游产业之间形成正向的驱动作用,但这种驱动作用无法持久,反映出当前东部地区和西部地区的产业融合发展模式仅能产生短期效能,可能的原因在于研究时段的初期为文旅融合政策密集出台期(吴丽 等,2021),即2010 年至2014年,国家、地区先后出台相关政策,从发展理念、融合路径、创意开发等方面为文旅产业融合发展奠定了政策基础与发展环境①相关政策如下:《文化部、国家旅游局关于促进文化与旅游结合发展的指导意见》《中共中央关于深化文化体制改革 推动社会主义文化发展大繁荣若干问题的决议》《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》《北京市十二五规划纲要》《广东省旅游发展规划纲要(2011—2020 年)》《西部大开发“十二五”规划》《西藏自治区“十二五”时期旅游发展规划》等。,有效推进了地区文旅产业的交互协同;随后,两个地区的产业融合政策推进速度与密度逐渐下降,使得产业融合发展缺失政策驱动力,其融合交互作用显著下降。其次,从文化产业和旅游产业对其自身的冲击结果来看(见图1-1、图1-4、图2-1 和图2-4),东部地区与西部地区文化产业与旅游产业的自我驱动能力均逐渐下降,在脉冲响应期内呈收敛下降态势,说明若文化产业与旅游产业一直保持独立内生的发展模式,将更加难以适应当前复杂多变的市场需求,难以持续高效发展。因此,文旅融合应作为东部地区与西部地区寻求两个产业存续发展、探索创新开拓的必经路径。

图1 东部地区文化产业和旅游产业的脉冲响应

图2 西部地区文化产业和旅游产业的脉冲响应

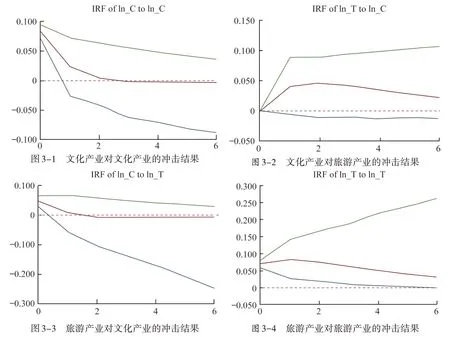

第二,中部地区脉冲响应结果与东部地区、西部地区有较大差异,呈现文化产业强势拉动,旅游产业独立发展的态势(见图3)。中部地区文化产业对旅游产业的冲击在2 期内持续上升并达到峰值,而后逐渐下降(见图3-2);旅游产业对文化产业的冲击响应相对较弱,并持续下降,趋向于0(见图3-3)。从产业内部驱动能力来看,文化产业内部驱动能力缓慢下降(见图3-1),旅游产业内部驱动能力短期内呈现增长态势后逐渐下降(见图3-4)。中部地区有着悠久的历史文化资源,拥有洛阳、开封、郑州等众多历史文化古城,其文物藏品总数位居第一①根据《中国文化文物和旅游统计年鉴》中的数据得出该结论。。文化产业对旅游产业的带动能够有效提升旅游产业的竞争力,增强旅游产业要素的多元化与业态的丰富化,使中部地区旅游产业发展获得长久的支撑力与驱动力。值得注意的是,我国中部地区的历史文化资源优势显著,但文化产业尚未发挥良好的关联带动作用。相对的,旅游产业对文化产业的拉动作用呈现微弱并衰退的现象,反映出中部地区旅游产业价值链相对封闭,旅游产业能够合理利用文化资源却未能将产生的经济效应进行传递与分享,这也导致中部地区旅游产业发展始终处于低迷、低循环状态。再者,文化产业对旅游产业产生显著的拉动作用,却无法有效促进自身产业的发展。这也与中部地区对文化产业资源的利用方式有关,其资源更多地表现为广泛的社会价值和独特的文化价值(张蕊,2018),对文化资源的利用增强了区域吸引力与公益效应,却难以提升文化产业整体价值。文化资源不同于一般的旅游资源,简单的文化产品已无法满足当今旅游者精神层面消费的需求,且对外仍维持较低程度的传播与扩散(胡惠林,2016),因此,如何将文化资源产业化、商品化成为中部地区文旅产业发展的重要问题。

图3 中部地区文化产业和旅游产业的脉冲响应

2.3 方差分解分析

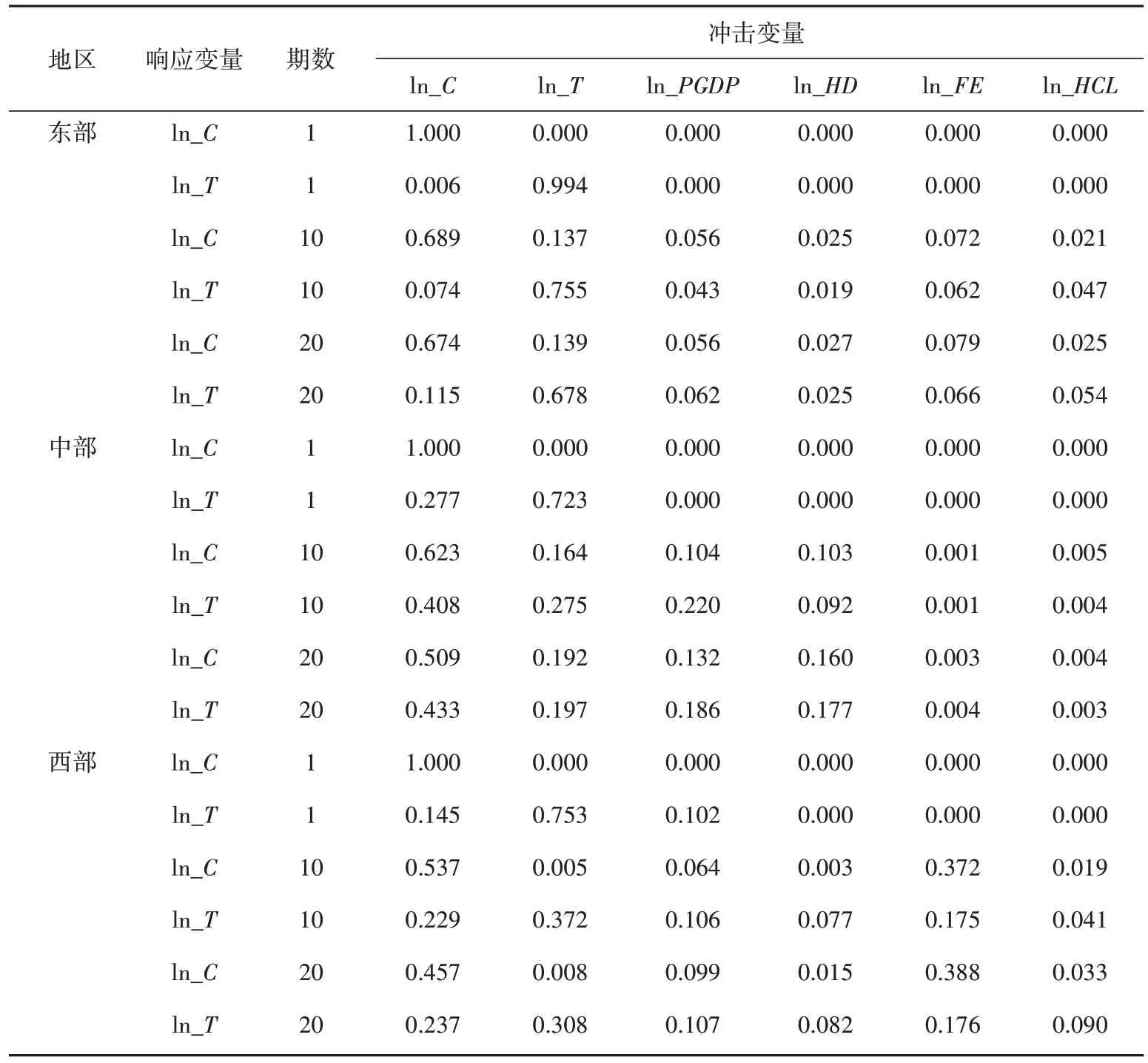

由脉冲响应结果可知,文化产业与旅游产业发展在整体上呈现较为显著的动态交互关系,但不同区域表现出不同的变化趋势。为进一步探究影响各地区文化产业与旅游产业发展交互关系的因素,本文选取与旅游产业和文化产业发展有密切关系的4个指标作为控制变量,分别为经济发展水平(PGDP)、交通条件(HD)、政府支持(FE)和人力资本水平(HCL),更深入地度量控制变量对核心变量冲击响应的贡献度(苏梽芳 等,2011)。本文依据方差分解的结果,对3个地区文旅产业发展模式进行如下分析(见表6)。

表6 三大地区PVAR方差分解结果

第一,东部地区以自驱发展为主的良性互动发展模式。对于东部地区而言,文化产业与旅游产业对其自身的贡献水平维持在67.4%以上,说明该地区产业发展具有较强的自我驱动能力,而产业的自我驱动也相对弱化了其他因素对文旅产业发展的影响。在观测期内,控制变量对文旅产业的贡献水平均有所上升,但变化幅度较小,总体贡献不超过38.9%,这说明东部地区文旅产业发展已经过了借助经济发展等基础投入驱动发展的阶段(李丽 等,2020)。同样地,从文化产业与旅游产业的交互关系来看,在观测期内文化产业对旅游产业的贡献水平达到11.5%,旅游产业对文化产业的贡献水平上升到13.9%,说明东部地区文化产业与旅游产业间互动较为均衡,但还没达到较好的融合状态(赵嫚 等,2022)。综上,东部地区文化产业与旅游产业的发展潜力已得到较大程度的挖掘,产业发展进入饱和状态,难以得到显著的提升与拓展。因此,东部地区的文旅产业亟待突破当前的发展模式,以“文化”与“旅游”两大产业的交互响应作为突破口,发挥产业间的影响作用与驱动能力,推动两个产业度过瓶颈阶段,探索新的发展路径。

第二,中部地区以文化产业拉动的经济依赖发展模式。对于中部地区而言,在研究期内旅游产业对其自身驱动能力逐渐减弱。在20 期时,旅游产业对其自身驱动能力仅19.7%,旅游产业发展呈现低迷态势,而文化产业对其自身驱动能力保持在50.9%以上。中部地区文化产业对旅游产业发展的正向影响较强,说明中部地区旅游产业在发展过程中仍需借助文化产业的带动作用(任燕 等,2018),自身缺乏良好的内部推力。从控制变量的方差贡献分析来看,经济发展水平(PGDP)和交通条件(HD)对该地区旅游产业、文化产业的互动发展起显著的驱动作用。在观测期内交通条件(HD)的贡献度逐渐增大,于20 期时对旅游产业和文化产业的贡献度分别增加至17.7%和16.0%,经济发展水平(PGDP)的平均贡献水平维持至15.9%左右。综上,中部地区的文化产业对旅游产业发展产生了积极的驱动作用,其文化资源的福利还将持续发挥。而文化产业自身的发展能力却相对有限,且文化产业与旅游产业的发展均显著依赖于外部环境,经济发达、区位优越成为文旅产业发展的重要基础。这样的发展模式导致中部地区文旅产业呈现较强的空间分异与区域集聚,也限制了文旅产业的适应水平与拓展能力。因此,增强旅游产业对文化产业的注入,驱动文化资源的价值转化(吕庆华 等,2021),提升两大产业之间的融合交互,成为中部地区打破地域限制,拓展文化旅游市场空间的重要路径。

第三,西部地区持续发展不足的互动失调发展模式。对于西部地区而言,旅游产业的贡献最大,但其贡献水平从1 期的99.5%降至20 期的30.8%,说明西部地区旅游产业不具备良好的持续发展能力。除此之外,旅游产业对文化产业发展的贡献度偏低,仅达到0.8%的水平,远远小于文化产业对旅游产业发展的贡献度,文旅互动失调。此外,外部因素对西部地区产业发展的影响均呈上升趋势,其中政府支持(FE)对文化产业和旅游产业发展均具有较高的贡献度,平均贡献水平在28.2%左右,这主要得益于国家对西部地区产业扶持、财政补贴等方面的政策倾斜(郭旭红,2021)。综上,西部地区文旅产业间的交互作用相对有限,主要依赖于外部投资的拉动,尚未形成强大的自我发展能力。但我国西部地区丰富的旅游资源,奠定了驱动旅游产业发展,促进旅游产业升级的优良基础(董文静 等,2022)。以外部投资为引导,搭建基础设施网络,对旅游资源进行整合开发,将旅游产业引入文化产业之中,是西部地区文旅产业起步的重要引擎。在后续发展中,西部地区应探索两大产业的自身发展动力,构建产业价值链,将优质资源进行有效的效益转化。

3 主要结论与发展建议

3.1 主要结论

我国文旅融合发展不再是单一的产业相加模式,应具有创造新业态、带来倍数增长的发展潜力,文化产业与旅游产业不应先融合后发展,应在发展中融合(黄先开,2021),而文化产业与旅游产业的交互响应是两个产业融合发展的基础。本文基于两大产业动态交互关系的角度,解析两大产业交互的作用机理,构建文化产业和旅游产业发展的评价指标体系,引入面板向量自回归(PVAR)模型,对我国东部地区、中部地区、西部地区的文化产业和旅游产业交互模式的差异进行实证分析,并探讨了产业自身及外部环境因素对文化产业、旅游产业交互发展的影响。本文的主要研究结论有如下3点。

第一,东部地区文化产业和旅游产业自身发展已到达“瓶颈期”,其产业的内部发展驱动能力也已得到很大程度的挖掘,亟需新的突破口带来产业转型升级。该地区文化产业与旅游产业之间亦产生了短期的良性交互作用,驱动了产业发展,但这种交互作用未能得到良好的维护与持续。因此,东部地区文旅产业发展的关键在于突破文旅产业壁垒,加快促进产业融合,探索两大产业协同发展的创新路径。

第二,中部地区文旅产业的交互作用呈现失衡状态,其发展模式是以文化产业主导带动旅游产业发展。该地区旅游产业自身发展动力不足,且未能对文化产业进行良好的外部驱动,但文化产业对旅游产业的拉动作用显著。同时,外部经济发展水平和交通条件对文化产业和旅游产业的交互发展有着较为明显的促进作用。因此,中部地区文旅产业发展的核心在于提高文化资源的有效配置,增强旅游产业价值的让渡与溢出,促进两大产业的资源整合与价值互换。

第三,西部地区产业持续发展能力弱,且文旅产业交互呈现失调状态,旅游产业对文化产业的外部推动偏低。在观测期内,政府支持对产业交互发展有着重要影响,说明西部地区仍处于依赖外部投资和政策扶持带动产业发展的阶段。因此,西部地区文旅产业发展的重点在于深入挖掘文化产业和旅游产业的发展空间,突破产业独立到产业融合,实现质的飞跃。

3.2 发展建议

如何构建两大产业良性互动的共生关系,成为切实推动文旅融合,拉动产业优化升级的关键问题。结合上述分析和我国三大地区的发展现状,本文提出以下3个建议。

第一,东部地区处于中国文旅产业融合的前沿,是文旅融合模式的试验区域。基于上述研究,东部地区的文化产业与旅游产业均后续发展乏力,亟待探索新的发展路径,积极开拓产业融合的发展模式。因此东部地区应以创新发展思维为主导,融合两大产业的生产资料与价值链,创造多元的综合产业要素与业态形式,推动文旅产业从良性交互响应趋向于融合协同,形成有机统一的产业体系。

第二,中部地区仍处于文旅产业融合的探索阶段,应以产业间的价值互换、效益提升为主要导向。基于上述研究,中部地区的产业交互呈现“单向”拉动态势,文化产业对旅游产业表现出较强的拉动能力,而旅游产业发展相对独立。因此,中部地区应注重旅游产业的价值让渡与产业链延伸,搭建文化产业与旅游产业间的价值交换与资源共享机制,促进文化资源的深度开发与商品化转向,将旅游产业的发展模式引入文化产业之中,为历史悠久的文化资源注入新的发展活力,从而将文化产业从低效益发展模式中脱离,趋向高效的、积极的市场化发展路径。

第三,西部地区尚有待于培育文旅产业的自身发展能力,将产业间的交互机制作为产业发展的有效补充。产业交互始终是以产业存续发展为基础的,西部地区的文旅产业发展刚刚起步,仍集中于搭建基础的产业体系与市场空间,但其后续发展呈现更大的规划空间与发展潜力。在文旅产业发展伊始,西部地区应秉持“文旅”一体的发展理念,开发文旅产业要素,搭建生产链与价值链,探索“融合路径”转化为“生产路径”的发展模式,从本源上破解文旅产业分立的发展态势。