BIM 技术在工程建设审批中的应用研究

蔡明豪

(奥格科技股份有限公司,广州 510000)

引言

近年来,BIM 技术在国内外建筑行业的研究与应用越来越广泛和深入,成为主流技术应用趋势[1]。上海世博会中国馆、天津港国际油轮码头、南京火车南站等工程建设项目都引进了BIM 技术[2]。BIM 是以3D 数据技术为基础,实现工程项目全生命周期进行信息的传递与共享[3]。BIM 综合了建筑构件信息,能够改变传统建筑管理模式,将其转变为高效、精细的工作模式[4]。BIM 在信息转化为数据的便捷程度及最终信息数据传递上均优于传统的二维图纸[5]。由于建设工程的自身特殊性,且关联到多个部门如国土、环保、发改委、建设、消防和民防等行政审批部门才能开展项目工作[6,7],因此,其在审批方面更加复杂。

本文以BIM 技术为基础,充分利用BIM 的特性与优势,提出工程项目建设各阶段的图审应用模式,展示BIM 在工程建设审批中的应用成果。

1 工程建设审批的现状分析

针对当前工程建设项目审批的业务现状,本节使用SWOT 分析法进行综合分析:

(1)工程建设审批业务的优势(Strength)分析

在经济效益层面,城市通过实施工程建设项目审批制度改革,工程建设项目全流程平均审批时间压缩至一半,有效减轻企业资金压力,减轻项目前期工作量,审批效率提高,有助于项目落地率、开工率的提升,从而促使重大项目早落地早开工获批专项债券资金支持。

在社会效益方面,优化工程建设项目审批程序,为群众提供全流程、全方位咨询办理服务,提升人民群众满意度。

(2)工程建设审批业务面对的劣势(Weakness)分析

工程建设项目前期选址困难,落地周期长,涉及多部门业务协调,使得项目落地十分困难。经常存在因规划矛盾、审批依据不一而反复协调用地规划的情况,缺乏规划指标自动提取与对比、智能图审等智能化审查工具,增加了审批时限,降低审批效率,影响政府公信力。

(3)目前工程建设审批业务面临的机遇(Opportunity)分析

在国家多项政策支持背景下,工程建设项目审批改革工作在全国范围内全面开展,营造了一个高效、简洁、优化的综合审批环境,极大地促进了工程审批改革的进程。BIM 技术的广泛应用促进了建筑工程与信息技术的融合,提高了设计效率,使得工程项目各阶段以BIM 模型为载体的信息传递更加高效,同时提高了工程建设项目审批的准确性。

(4)目前工程审批业务面临的威胁(Threat)分析

在工程建设项目审批改革蓬勃发展的同时,信息安全威胁问题也日益突出,并成为制约其进一步发展的关键风险,例如物理安全风险、网络安全风险和管理安全风险等。

2 工程项目建设各阶段的图审应用模式

团队在工程建设项目各个阶段包括立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段、施工许可阶段、竣工验收阶段,结合BIM 技术特点与优势,建立了具备计算机辅助审查能力的BIM 应用系统,使工程建设项目在BIM 技术支撑下实现辅助审批和监管[8]。

2.1 立项用地规划

在立项用地规划许可阶段,利用BIM 技术进行合规性的用地审查,可分为用地预审、选址意见、规划条件生成等提供业务上的辅助审查支撑。

用地预审:检查意向用地是否符合控制性详细规划、土地利用规划等土地管控要求,如图1 所示。选址意见包含辅助选址和合规性监测等,如图2 所示。

图1 用地预审

图2 合规性检测

规划条件生成:规划条件提取,针对用地规划管控指标和专项管控要素指标进行提取,如图3 所示。

图3 规划条件提取

基于标准化、结构化的规划条件,生成指标分类分项的规划条件报告,如图4 所示。

图4 规划条件报告

2.2 规划设计模型报建

在工程建设许可阶段,通过建设基于BIM 的规划设计模型报建审查应用,辅助审查设计方案是否符合前期规划条件,为后续审查环节规范数据。设计单位通过BIM 审查应用自审自检项目的设计方案模型,并根据建筑设计方案二维图纸的信息,构建BIM 规划报建的三维模型。建设单位获得模型后再发起审查流程,上传设计方案模型。审查单位审查设计方案,包括指标审查、辅助分析。最终生成审查报告供建设单位查看。规划设计模型报建审查流程如图5 所示。

图5 规划设计模型报建审查流程

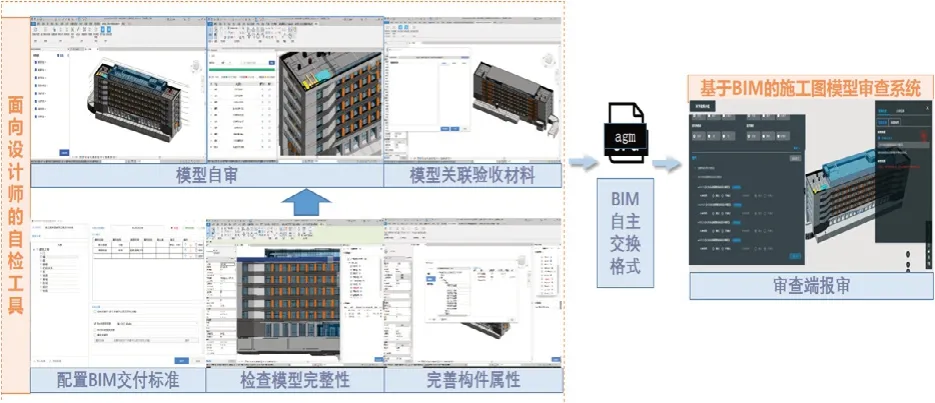

2.3 施工图模型审查

BIM 技术在施工图模型审查阶段的应用,是对相关规范中可量化与定性条文进行自动判别,分析施工图模型中设计信息与国家标准之间的符合情况并自动生成审查报告;建立建设单位、设计单位、图审单位等部门参与的施工图审查全流程对接,实现计算机辅助审查。施工图模型审查流程如图6 所示。

(1)设计单位基于BIM 的设计端自检,如净高分析功能,保证每层建筑满足国家建筑规范要求;

(2)设计单位完成BIM 模型自检后,导出BIM自主交换格式件,提交给审查系统报审、报备,图审单位通过系统进行审查,如图7 所示;

图7 设计与审查融合

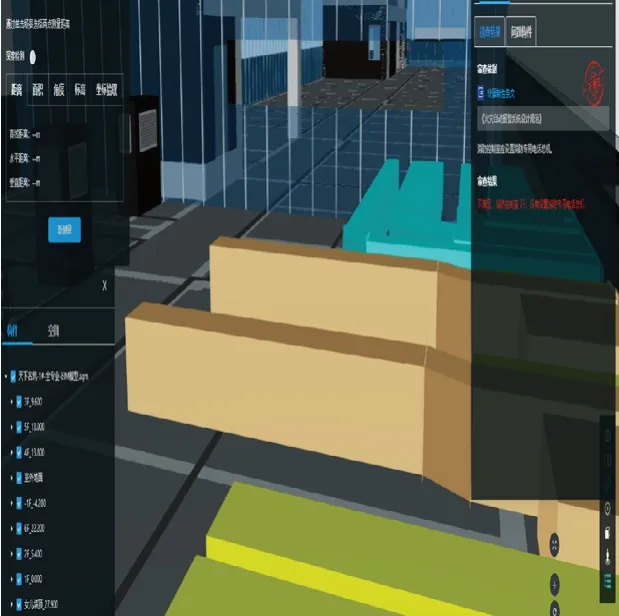

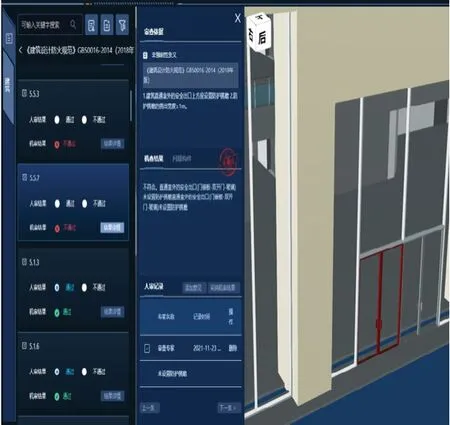

(3)施工图模型审查,针对相关标准规范的计算机辅助审查,可智能化出具审查结果供审图人员参考。审图专家通过施工图审查系统,实现对BIM 模型每一个构件属性的查看,空间定位,以及数量的统计,如图8 所示;

图8 专家审查

(4)最终自动生成审查报告,展示“机审”与“人审”的审批结果,如图9 所示。

图9 审查报告

2.4 竣工验收模型

在工程项目竣工验收阶段,竣工验收模型审查应用,可以辅助完成工验收工作。BIM 的竣工图数字化备案辅助应用,主要包括以下五个功能模块:

(1)项目管理:可以查看竣工验收项目的分布、五方责任主体等项目信息;

(2)竣工验收模型自检:遵照标准的交付要求和模型数据标准的要求,进行成果自检、属性自检、辅助修正;

(3)模型管理:实现分专业、分空间、分楼层查看竣工验收BIM 模型,并实现剖切、漫游、二三维联动等功能;

(4)竣工验收资料管理:参照国家、行业相关标准规范的要求统一管理竣工验收的资料;

(5)辅助验收:提供模型测量、二三维联动、点云查看与比对等辅助验收工具,协助验收人员高效验收,并确保按图施工。

3 BIM 在工程建设审批中的应用

3.1 应用情况

结合上述BIM 技术在工程建设项目四个阶段的应用,说明BIM 技术正在逐渐支撑各级政府部门建设用地规划许可审批业务,为各部门的联审管理提供技术支持。在竣工验收备案业务中,实现从二维平面向三维立体模型的技术跨越和改革转型。

随着工程建设项目审批改革试点工作开展以来,北京、广州、夏门和南京等16 个国内试点省市,都进行了工程建设项目审批改革工作[9]。

3.2 存在问题

目前,在工程建设审批中,BIM 技术应用过程中还是暴露了其不足之处:

(1)数据格式难以统一,面对政府部门和研发单位的各个审批系统,涉及大量数据对接,模型推送,缺乏统一的BIM 数据标准,导致各数据层面打通难度加大,成为了一大障碍;

(2)BIM 审查的研发技术尚未成熟,准确性仍有提升空间,行业BIM 设计的应用能力也在很大程度上制约了BIM 审查审批的应用价值[10]。目前,BIM 审查技术大多局限于单体模型,无法实现与周边场景和相邻其它建筑的联动;

(3)增加了审批部门成本。目前,行业内大部分还是采用“二维审批”模式,面对崭新的BIM 审查审批技术,各个审批部门内部需要投入大量的时间、人力、设备等资源成本,造成了审批成本增加的问题。

4 总结

本文提出了工程建设审批的相关背景、BIM 技术审批的发展趋势,分析了当前的业务现状情况,并论述了基于BIM 技术在各个阶段的图审应用模式,突出了应用优势和可行性,以及BIM 技术对于工程建设审批中存在的问题。在工程建设项目审批改革的背景下,有效落实“新城建”方针,通过工程建设项目审批过程的不断延续和深入迭代,将BIM 技术贯穿于“规、建、管”全生命周期[11],加快推进城市发展转型升级,未来将成为全国各地的智慧城市建设管理的战略目标之一。