循环肿瘤DNA检测在胃肠间质瘤诊疗中的价值

王盛锦,王 峰,孙 锋

昆明医科大学第二附属医院胃肠外科,云南 昆明 650101

胃肠间质瘤(gastrointestinal stromal tumor,GIST)是消化道最常见的间叶源性肿瘤,不同国家和地区的发病率不同,全世界每10万人中6~22人患有GIST[1],我国GIST的发病率为每10万人口42例,老年人多见,男性发病率略高于女性[2]。其发病机制主要为KIT、血小板源性生长因子受体α(platelet derived growth factor receptor alpha,PDGFRA)基因获得性突变[3]。GIST 基因检测技术包括一代基因测序、二代基因测序和液体活检[4-5]。液体活检是利用人体血液或体液作为标本来源获取肿瘤相关信息的技术,其检测标志物主要包括循环肿瘤细胞(circulating tumor cell,CTC)、循环肿瘤DNA(circulating tumor DNA,ctDNA)、循环游离DNA(circulating free DNA,cfDNA)、循环RNA(circulating RNA,cRNA)和细胞外囊泡(extracellular vesicle,EV)等不同分子[5-8]。细胞外的DNA片段主要吸附在血液中的红细胞和白细胞表面[9-10]。cfDNA是指能在血浆中被识别出来的细胞外DNA片段[7]。1948年Mandel等[11]通过高氯酸沉淀的方法在健康人血液中发现了cfDNA,受限于当时的科学水平,人们对于遗传物质DNA的认识不足,这个发现没有引起过多的关注。1977年Leon等[12]在癌症患者中发现了游离DNA,但是无法确定它们来源于正常人体组织细胞还是肿瘤细胞。直到1989 年有研究通过比较DNA 链的热力学稳定性后发现癌症患者外周血中有一部分cfDNA拥有肿瘤细胞DNA才具备的双链不稳定性,证实了这部分cfDNA来源于肿瘤细胞[13]。1994年Sorenson等[14]利用PCR 技术在胰腺癌患者血浆DNA 中检测到的K-RAS2基因点突变与肿瘤组织基因检测结果一致,证实了血浆中突变的DNA 片段源自肿瘤细胞,术语ctDNA 就此诞生。cfDNA 包括ctDNA 以及其他正常细胞释放的DNA片段,ctDNA则特指肿瘤来源的DNA[9,15-16]。ctDNA 包括肿瘤细胞进入外周血中被免疫细胞吞噬发生裂解、释放出的DNA以及肿瘤细胞发生凋亡和坏死后释放到胞外的DNA 片段[17]。ctDNA 既有一般体细胞所拥有的遗传信息,也包含肿瘤细胞特有的体细胞突变信息,且癌症患者血浆中的ctDNA浓度比正常人高[18]。由于肿瘤异质性和活检相关并发症而导致克隆性缺失等技术和临床问题,通常无法收集足够的活检组织[19-20]。常规组织活检是侵入式检查,ctDNA 检测与之相比属于非侵入式或“微创”操作;且提供了肿瘤异质性(空间和时间)的信息,采集简单便捷可以反复获取,患者依从性高,尤其适用于临床工作中传统检测方法不易获取组织标本的GIST患者[7]。其次ctDNA会随着肿瘤的进展发生相应变化,可以对ctDNA进行定性、定量分析和追踪,监测和了解病情的动态变化过程[21]。ctDNA检测的灵敏度和特异度在很大程度上接近病理学诊断[22],晚期GIST患者血液ctDNA检测与组织DNA检测结果具有较高的一致性[23]。随着基因测序技术的发展进步,ctDNA突变检测阳性率增加[24]。研究ctDNA 检测可能会促进早期发现肿瘤,提供肿瘤发展动态图像[25]。一系列研究表明ctDNA可作为一种潜在的肿瘤生物标志物,在GIST诊疗中发挥重要作用。本文对ctDNA 检测在GIST 诊疗中的价值做一综述,旨在为GIST的诊疗及疗效评估等提供新的检测方法。

1 ctDNA检测用于诊断GIST

目前,GIST 的诊断依靠病理学检查和基因检测,但这些方法均存在局限性。获取标本的过程往往是有创操作导致不能反复取样,其次用于诊断的肿瘤组织标本有限,存在一定的假阴性率。获取标本过程中还可能因人为操作不当造成肿瘤转移,具有一定风险性。且通过上述方法只能获得疾病的静态分子特征,对于同一病变部位内部以及不同病变部位之间存在的分子异质性,缺少一系列标本进行对比分析[26]。ctDNA 检测标本从血液中获取,创伤小,可在疾病治疗过程中反复多次获取,理论上可以实现疾病的动态监测。Demetri 等[27]分析了伊马替尼和舒尼替尼治疗失败后晚期GIST 患者的血浆和组织DNA 后发现,两种方法检测到的原发性KIT 基因外显子11 突变的一致性为79%,外显子9突变的一致性为100%,外显子9 和11 突变的总体一致性为84%。这是首次报道在GIST 患者外周血中发现含KIT 突变的ctDNA[25]。Maier 等[28]评估了38 例KIT/PDGFRA 突变GIST 患者的291 份血浆样本后得出结论:在这38例肿瘤组织检测证实存在基因突变的患者中,15例患者血浆样本可检测到突变的cfDNA。患者的cfDNA 数量与病程相关,与完全缓解的患者相比,疾病活动期患者cfDNA 数量显著增加。Kang 等[29]分析了25 例GIST 患者样本,其中包含18 例存在KIT 基因外显子11 突变以及7 例野生型GIST,研究发现在这18 例KIT 基因11 号外显子突变的患者中,有13 例患者通过ctDNA 检测到了相同突变(检测一致率为72%)。在7 例野生型GIST 患者的血浆样本中未检测到突变。关于ctDNA检测的可靠性,一项纳入了32 例进展期GIST 患者的研究证实ctDNA 检测与肿瘤组织DNA 检测一致率高达71.9%,尤其是当GIST 长径>10 cm、Ki-67 指数>5%时,ctDNA 检测与组织活检的结果高度一致,并且ctDNA 阳性率也更高[23]。此外也有病例报道了在野生型GIST 患者中发现含突变TP53 的ctDNA[30],使ctDNA 用于野生型GIST 的诊断成为可能,尤其是为基因检测假阴性和野生型GIST 的鉴别诊断提供了一种新思路[31]。

2 ctDNA检测用于识别继发突变

75%~80%GIST患者中可检测出KIT基因突变,10%~15%的患者可检测出PDGFRA基因突变,缺乏KIT 或PDGFRA 基因突变的GIST 占5%~10%,被称为野生型GIST[32]。Sharma 等[33]的研究发现不同部位的GIST突变类型各不相同,不同突变类型对酪氨酸激酶抑制剂(tyrosine kinase inhibitor,TKI)反应不同而预后不同[34]。伊马替尼作为治疗GIST的一线药物,能显著提高患者的生存率和改善预后[35-36]。但伊马替尼治疗过程中会发生耐药,近半数患者在2年内出现疾病进展。继发性耐药最主要的机制是KIT、PDGFRA 基因的二次突变[37-39],继发性突变位点主要在KIT基因外显子13、14、17、18上[40]。这类耐药的间质瘤细胞在长期接受伊马替尼治疗后不断扩增,最终形成耐药型间质瘤[41]。针对伊马替尼耐药的患者相继开发了二线治疗药物舒尼替尼、三线治疗药物瑞戈非尼。新一代TKI瑞普替尼的安全性及有效性在已完成的Ⅲ期临床实验中得到证实[42-43],帕纳替尼在KIT基因多重继发性耐药突变情况下展现出了广阔的应用前景[44]。

不同突变类型对不同药物治疗敏感性不同,因此早期识别继发性突变无论是对靶向药物的选择还是治疗方案的及时调整都具有重要临床意义。运用ctDNA 检测技术鉴定继发性突变可以解决继发性突变的肿瘤标本通常难以获取的问题,以此来指导个体化的治疗。值得注意的是,与肿瘤组织相比,在血浆中能更频繁地检测到KIT 基因继发性突变[27]。Kang等[45]分析了3例KIT基因突变并且接受TKI 治疗的GIST 患者,在他们的肿瘤组织和血浆ctDNA 中可以检测到相同突变。通过ctDNA 检测,其中2 例患者检测到了其他突变,分别是KIT 基因17 外显子S821F 突变和PGDFRA 基因18 外显子D842V 突变,在后续随访中出现了TKI 耐药。并且运用ctDNA 检测可在临床影像学检查发现肿瘤耐药前即可发现继发突变基因。Wada 等[46]通过分析4 例接受手术切除的伊马替尼耐药GIST 患者,研究KIT 基因继发性突变在组织和血液中的一致性。4 例患者ctDNA 中均可检测到继发性耐药突变,其中3 例耐药前接受伊马替尼治疗后ctDNA 含量下降,1 例在换用舒尼替尼治疗后ctDNA 片段减少。结果表明血浆中检测到的继发性耐药突变与伊马替尼耐药肿瘤组织相同,且ctDNA 的突变比例随着肿瘤状态的变化而变化。此外Serrano 等[47]报道在12例TKI耐药的GIST患者中,11例可通过ctDNA检测到KIT基因继发性突变。George等[44]在后续研究中也证实ctDNA可检测继发性耐药突变,突变ctDNA的基线水平和临床活动一致。上述相关研究表明ctDNA检测可用于识别继发性突变,提前预警继发性耐药问题,优化治疗策略,也可为使用伊马替尼治疗后出现疾病进展的患者在病因分析、药物治疗的选择上提供参考。

3 ctDNA检测用于监测疾病进展、复发和转移

Namløs 等[48]分析了50例GIST患者样本的ctDNA,44例未接受过TKI 治疗的患者中有16例(36%)、接受TKI 治疗的6 例患者中有3 例(50%)都检测到了肿瘤相关的特异性突变。此外,与中低风险GIST患者相比,高风险患者或出现病灶转移的患者血浆更容易检测到ctDNA突变。作者还对另外接受TKI治疗的6例GIST样本进行了研究,在疾病进展患者中检测到ctDNA 突变,在病情稳定的患者中未检测到突变。此外肿瘤负荷是最重要的检测决定因素,中位肿瘤大小为13.4 cm的GIST患者血浆中可检测到突变,没有检测到突变的患者肿瘤大小为4.4 cm。研究证实了ctDNA 含量与肿瘤危险度显著相关并可用于疾病进展监测。另有研究通过对38 例GIST受试者的291 份血浆样本进行分析发现,5例疾病进展或复发患者的ctDNA 检测反复呈阳性结果或ctDNA数量增加,2例复发患者和1例疾病进展患者ctDNA 检测由阴性转为阳性,5 例对治疗有反应患者的突变ctDNA数量下降或ctDNA检测结果从阳性转为阴性[28]。该研究表明可以在GIST 患者的血浆中进行ctDNA 的检测和定量,且ctDNA 的量和疾病状态具有相关性,疾病活动期患者的ctDNA 检测呈阳性且数量增加,ctDNA 检测阴性转阳性的患者通常提示伴有疾病复发或进展。对治疗有反应的疾病缓解患者的ctDNA数量降低。Ko等[49]也证实无转移病例或没有发生疾病进展的转移性病例的ctDNA未检测到任何基因突变,疾病进展GIST患者ctDNA中检测到继发性基因突变。病灶转移疾病进展的KIT 突变型GIST 患者ctDNA 检测到KIT 基因突变的肿瘤负荷高于没有突变的患者。以上研究表明可以把血液中的ctDNA 作为一种生物标志物,通过对其进行定性和定量分析来监测GIST的进展、复发和转移。

4 ctDNA检测用于GIST疗效评估

4.1 治疗前评估

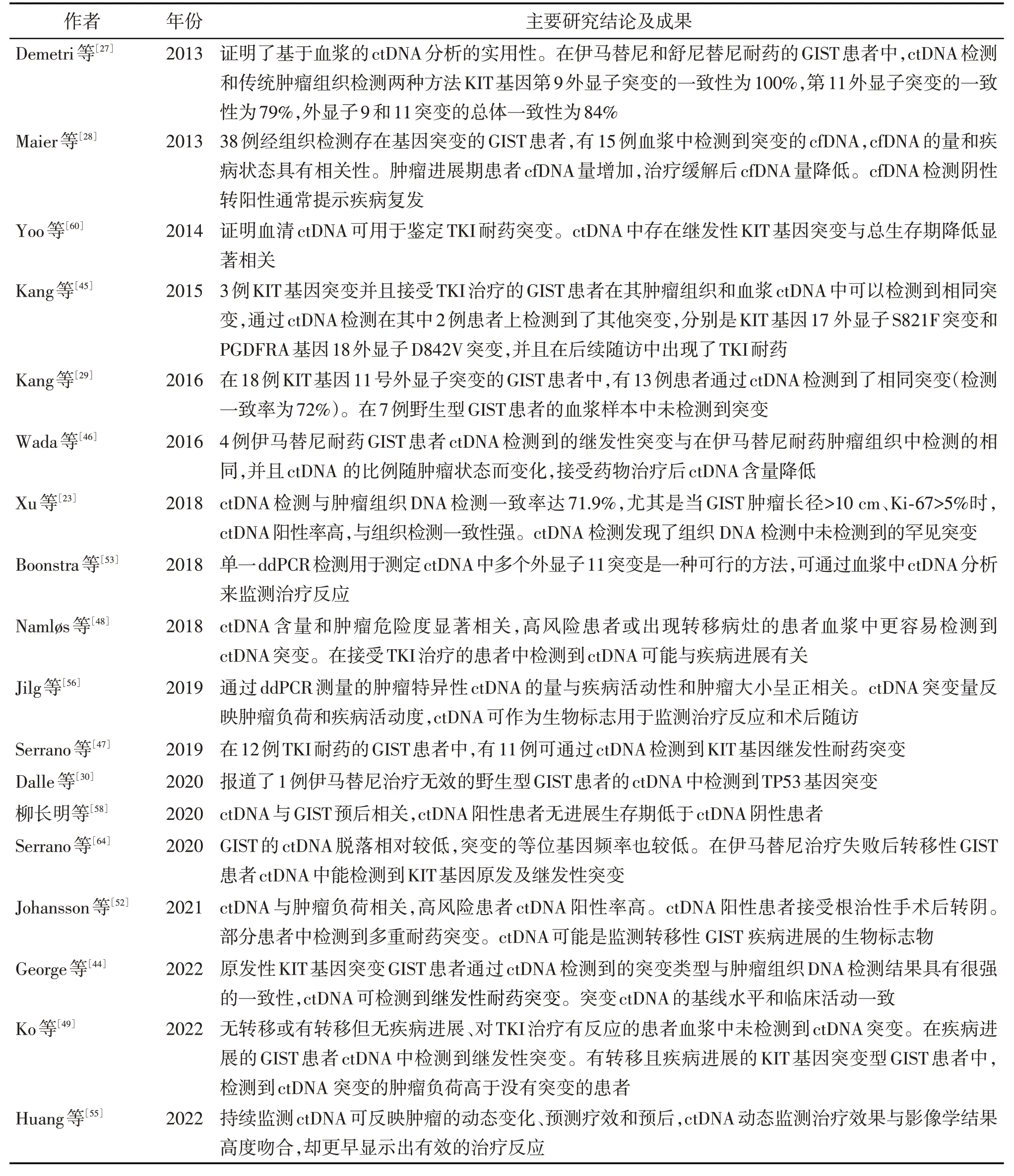

GIST 患者KIT 或PDGFRA 基因特定区域的突变和TKI 药物反应相关,因此TKI 治疗前应进行基因突变分析[50],对基因检测取材困难或样本量太小不适合标准突变分析时,通过ctDNA 检测了解基因突变情况可为患者提供合适的TKI 方案。另外,对临床上部分选择保守和手术治疗均可但都存在风险的患者,治疗方案选择往往存在争议。许多研究表明高风险者、有病灶转移及疾病进展患者血浆中ctDNA含量增加,ctDNA水平与肿瘤负荷及疾病活动度显著相关(表1),因此ctDNA定量分析可了解患者身体状况和疾病风险,评估后续不同治疗方案的价值。此外,GIST相关临床试验中选择临床试验对象时,传统检测方法在大规模人群中进行初筛有多方面的困难。而ctDNA检测作为一种无创操作更容易被受试者接受,ctDNA检测可对拟定人群进行初筛,根据患者的检测结果选择特定的临床试验对象在后续接受不同处理,有利于相关临床试验开展。

表1 2013—2022年ctDNA检测应用于GIST的研究汇总Table 1 Summary of studies on the application of ctDNA testing in GIST from 2013 to 2022

4.2 治疗后疗效评估

对于接受TKI药物治疗的GIST患者,肿瘤反应评价(疗效评估)主要基于RECIST 标准(通过影像学图像中病灶数量和肿瘤大小变化的评价方法)和Choi 标准(通过增强CT/MRI定期评估治疗效果)[51]。但影像学检查价格昂贵、操作复杂、放射性强,且最大的缺点的是时效性差,与血液指标相比变化具有滞后性,不易发现病灶的早期转移,导致许多患者错过最佳治疗干预时机,无法实现对疾病的动态检测。ctDNA检测作为非侵入性检查更容易被患者所接受,其最大的优点是创伤小、允许连续采样和分析,通过对比展现疾病的动态变化,持续ctDNA 监测可以评估肿瘤状态、了解治疗效果[52]。Boonstra等[53]认为单一ddPCR 检测用于测定ctDNA 中多个外显子11 突变是可行的,并且检测了11 例转移性GIST 患者的血浆样本后发现,在治疗期间检测到ctDNA 突变减少,提出可通过血浆中的ctDNA 分析来监测转移性GIST 患者的治疗反应。此外通过ctDNA检测识别基因突变的类型可以了解原发肿瘤的预后情况,还可以预测TKI 治疗效果[54]。Huang等[55]指出ctDNA 动态监测治疗效果与影像学结果高度吻合,却更早显示出有效的治疗反应。通过对ctDNA进行监测可以获取肿瘤对TKI治疗敏感性等相关信息,能更早了解药物疗效及识别继发性耐药,从而优化治疗策略。Johansson 等[52]发现ctDNA水平能反映全身肿瘤负荷,ctDNA 水平变化和手术切除病灶的程度相关。术前ctDNA 检测阳性的患者,在接受根治性手术切除后转阴。非根治性切除术患者在切口闭合时采集的血浆样本中检测到ctDNA,该研究说明ctDNA 还可以用于评估手术治疗效果。Jilg 等[56]通过ddPCR 测量的肿瘤特异性ctDNA 的量与疾病活动性和肿瘤大小呈正相关,ctDNA 突变量反映肿瘤负荷和疾病活动度,因此认为ctDNA 可作为生物标志用于监测治疗反应和术后随访。

5 ctDNA检测用于评估GIST的预后

GIST 患者预后受到肿瘤部位、肿瘤大小、手术方式、危险度分级、核分裂象、肿瘤破裂、细胞类型、伊马替尼治疗等多因素的影响[57]。肿瘤异质性是恶性肿瘤的特征之一,对以此为特征的晚期癌症而言,液体活检具有独特的临床优势[24],柳长明等[58]研究发现ctDNA 与GIST 的原发部位、肿瘤大小(直径)、Fletcher 分级和核分裂象等病理特征具有显著相关性;发生在十二指肠的肿瘤ctDNA 阳性率要比发生在胃、小肠和结直肠高;其次肿瘤直径大、Fletcher 分级定义为高危的患者以及核分裂象高的患者,相比肿瘤直径小、危险度低、核分裂象低的患者,ctDNA 阳性率更高。此外,ctDNA 阳性患者无进展生存期低于阴性患者。ctDNA 在GIST 诊治中可作为动态监测指标为患者预后提供参考。另有研究指出进行KIT 基因突变检测有助于评价GIST 的预后[59]。ctDNA 突变是进展期GIST 患者的独立预后因子,DNA异倍体是GIST预后的负性影响因素[26]。Yoo等[60]发现血清来源的ctDNA中存在继发性KIT基因突变与总生存期降低显著相关。这些研究均表明ctDNA检测可用于评估GIST预后。

6 ctDNA检测的其他应用

尽管有学者认为ctDNA 到达体液可能与巨噬细胞的活跃分泌以及肿瘤细胞的凋亡或坏死有关[17],但目前ctDNA 到达体液的确切机制尚不清楚[61]。ctDNA检测识别染色体重排、易位等新变化,有助于对GIST 进行更详细的分子分型。此外ctDNA 检测可以追踪肿瘤变异情况,了解肿瘤获得性耐药基因的变化、演进过程,并最终发现新的治疗靶点。传统基因检测一般是从福尔马林和石蜡包埋切片中提取DNA,而ctDNA中可检测到GIST患者基因原发性和继发性特异突变并可进行定量分析,对肿瘤而言突变基因组片段是高度特异的,ctDNA 水平又能反映肿瘤负荷,因此可将GIST 患者肿瘤特异的ctDNA 作为高度特异的生物标志物应用于GIST 患者的基因分型。在疾病诊断方面,ctDNA 可以检测到GIST 患者KIT 基因9 号、11 号外显子突变[31],也可以检测到与继发性耐药相关的KIT 基因17 外显子S821F 突变和PGDFRA 基因18 外显子D842V 突变[48],甚至是野生型GIST 患者中少见的TP53 突变基因[34],这些类似基因突变可作为特异的生物标志物用于GIST 的诊断。血液中ctDNA 丰度的变化反映疾病进程,是一种潜在的GIST 生物标志物,但与结直肠癌、食管癌等不同,GIST 目前还没有被证实的可用于独立预测疾病复发或生存的ctDNA 标志物[62]。ctDNA 相关检测技术很多,各种技术在原理、适用范围等方面存在差别,在检测实践中也各有优缺点(表2)。ctDNA 在外周血中含量低、半衰期短,对检测方法也提出了更高的要求。

7 总结与展望

综上所述,在GIST 临床诊疗过程中,ctDNA 检测与传统标准活检相比,操作简便、可从血液中获取样本,因其微创和可重复性,可能会促进早期发现肿瘤。ctDNA 检测具有提供肿瘤动态变化的优势,可实时掌握疾病最新进展,了解其复发转移情况以判断预后。此外,ctDNA 检测可以发现新耐药突变,有助于监测治疗反应,并在影像学评估治疗反应之前即可了解治疗效果以便及时调整治疗决策从而实现GIST患者的最佳管理,更为临床工作中发现GIST 新的潜在靶点提供了技术支持。肿瘤特异ctDNA 作为高度特异的生物标志物应用于GIST患者的基因分型是一种新的诊疗思路。同时ctDNA检测也面临着一些挑战:ctDNA在外周血含量低,目前尚缺乏灵敏检测方法;ctDNA结构稳定性差、半衰期短(16 min~2.5 h)、易被降解,其检出率取决于肿瘤的位置、大小和血管分布[17],这也给检测增加了难度;ctDNA 检测的灵敏度会受到KIT/PDGFRA 基因突变异质性的影响,有研究指出PDGFRA 基因突变者ctDNA检测的灵敏度显著低于KIT基因突变患者[48];对于野生型GIST,目前尚无研究表明ctDNA中可检测到K/N-RAS、琥珀酸脱氢酶(succinate dehydrogenase,SDH)等突变基因[63]。虽然迄今为止ctDNA检测运用于GIST诊疗的相关研究有限,但当前ctDNA 检测作为穿刺活检技术的有效补充手段,对GIST的临床和生物学认识、基于风险的肿瘤患者分层、个体化治疗、临床结果评估等方面都展现出巨大的价值和广阔的应用前景。