植物育种中的BLUP育种值分析应用探讨

摘 要:文章分析了植物育种数据分析现状,指出了植物育种应用BLUP育种值理论和分析方法遇到的问题,并给出了相应的解决对策。

关键词:BLUP;育种值;数量遗传学;近交系数

文章编号:1005-2690(2023)18-0039-03 中国图书分类号:S33 文献标志码:B

在我国植物育种领域,还未形成主流的育种数据分析方法。基于均值的育种选择(差值选择法)还比较普遍,基于一般配合力(计算公式:gi=yi-y..)的分析方法在玉米育种中应用较广泛,其余作物也有借鉴采用。

植物育种层面的数据分析无论是均值选择还是配合力分析,基本处于加减的计算水平。反观动物育种,基于BLUP的育种数据分析,融合传统表型数据和海量的分子测序数据,可以进行百万数据量的育种数据分析,其数据分析任务甚至需要超级计算机来完成。在国内当下,植物育种和动物育种在育种数据分析层面存在巨大差距。

Henderson于1948年提出了BLUP分析方法,随着BLUP MME及后续的A矩阵和A-1(A矩阵逆矩阵)构建方法的给出,在全球动物育种领域,BLUP成为了权威的遗传育种分析方法。20世纪70年代,BLUP改变了动物育种;20世纪90年代,有公开文献报道,美国开始在植物育种上采用BLUP。但直到今天,国内的植物育种领域很少有育种者采用这一先进成熟的遗传育种分析方法[1]。

1 估计育种值(EBV)

BLUP分析的是估计育种值。基因型值的加性效应就是育种值,因为其可以稳定遗传给子代,在育种中具有重要的选择意义。

数量遗传学中育种值存在理论定义和实际定义,估计育种值(estimated breeding value,EBV)是其实际定义:如果一个个体与来自群体内的许多个体随机交配,则该个体的育种值为其子代均值与群体平均离差的2倍。

实际育种中,通常不清楚控制性状的基因型,群体内的基因频率、基因型频率也是未知,因此理论育种值是不能够直接度量的,能够知道的只是包含育种值在内的各种遗传效应和环境效应共同作用得到的表型值,因此只能利用统计分析方法,通過表型值和个体间的亲缘关系来对育种值进行估计,这就是估计育种值EBV.

2 BLUP分析方法

BLUP(Best Liner Unbiased Prediction)是最佳线性无偏预测,用最小二乘法进行数据的回归分析。线性混合模型的矩阵表示为:y=Xb+Za+e,为了降低BLUP分析难度,Henderson于1948年提出了著名的BLUP MME(mixed modal equations)方法,并于1959年和1963年先后证明了BLUP MME的b,u解等于BLUP的b,u解。这是BLUP的2个解向量:[b]=(XV -1X)-1X V -1y,属于固定效应,[u]=GZV -1(y-X [b]),属于随机效应。以下是BLUP MME方程组。

[XR?1XXR?1ZZR?1XZR?1Z+G?1bu]=[XR?1yZR?1y] (1)

把[G?1]用[A?1]k代替,

[XR?1XXR?1ZZR?1XZR?1Z+A?1kbu]=[XR?1yZR?1y] (2)

k= [ σ2e σ2a] = [σ2y?σ2a σ2a] = [1?σ2a/σ2y σ2a/σ2y] = [1? h2 h2 ] (3)

公式中的[h2]就是遗传力。考虑直线回归,可以有助于形象理解BLUP的分析策略。在平面直角坐标系中,用一条直线来表示一些散乱的数据点,这条直线如何才能最准确地表示数据点,就是每个点最接近这条直线,让这些点到这条直线的误差(离差)之和越小越好。

采用方差计算更方便,把每个点到直线的误差方差累加起来,求最小极值。MME把线性模型的BLUP求解采用线性方程组的方式,获得了一组解向量[2-3]。

3 植物育种应用BLUP分析方法遇到的问题及对策

3.1 A矩阵介绍

个体i和j之间的加性遗传相关是指在它们的基因组中具有同源相同(identical by descent,IBD)基因(相同的且来自同一祖先的基因)的比例,或者说从个体i的基因组中随机抽取一个基因与个体j的基因组中随机抽取的一个基因同源相同的概率。它也可被理解为个体i和j的育种值(加性遗传值)之间的相关(称为加性遗传相关)。根据这个定义,A矩阵中的元素[aij],即个体i和个体j之间的加性遗传相关的计算通式如下。

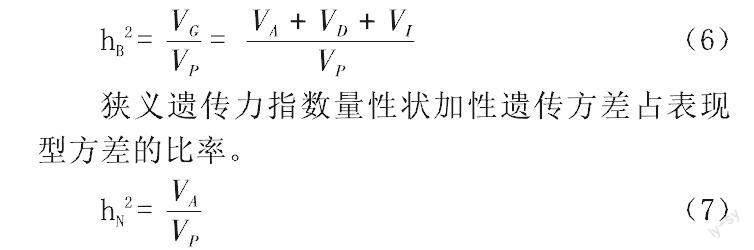

[aij=[(12)ni+nj(1+fA)]] (4)

式中,[ni]和[nj]分别为连接个体i和个体j的一个通径中由i和j到它们的共同祖先A的世代数,[fA]为A的近交系数,Σ表示当连接个体i和个体j的通径不止一条时,要对所有通径求和。A矩阵中对角线元素[aii],即个体i与其自身的加性遗传相关被定义如下。

[aii] =[1+fi] (5)

式中,[fi]为个体i的近交系数。

3.2 植物A矩阵构建遇到的问题

BLUP分析需构建A矩阵,A-1(A逆矩阵)。A矩阵描述的是参算系谱所有个体间的亲缘关系,是一个加性遗传相关矩阵。主要障碍之一就是植物存在自交,动物不存在自交,A矩阵的对角线元素是一个个体与它本身的加性遗传相关[4]。在动物BLUP分析中,最早的祖先或者系谱不明的祖先,认为近交系数=0,所以一个祖先个体与它本身的加性遗传相关[aii]=1+0=1,而植物育种中,由于没有注意区分自交和近交的区别,通常认为自交材料是一种极端的近交,认为[fi]=1,这样在A矩阵构建中,一个祖代个体与它本身的加性遗传相关[aii]=1+1=2,就产生了错误。有的教材在解决这个矛盾问题的时候,采用了构建共祖先系数矩阵的方式代替A矩阵的构建,使问题进一步复杂化。植物领域BLUP A矩阵的构建系列错误理解和做法,是阻碍BLUP分析方法应用的主要原因。

3.3 近交系数

近交系数这个概念来自动物育种。首先是由Wright(1921)提出。近交系数是指配子基因效应间的相关。Malecot(1948)给出了另一个直观的概念。一般来说,2个基因相同分为2种情况。一是2个基因功能相同,亦即2个基因的核苷酸序列相同,称这2个基因同态相同(identical by state)。二是2个基因因为是同一祖先同一基因的拷贝而相同。它们自然也有相同的功能和核苷酸序列,称为同源相同(IBD)。同源相同基因必为同态相同基因,同态相同基因却不一定是同源相同基因。Malecot将近交系数定义为一个个体同一个基因座上的两个基因为同源相同基因的概率。对于一个特定的基因座,2个基因可能是也可能不是同源相同基因。但对所有基因座,近交系数意味着可以预期有比例等于F的基因座携带同源相同基因。近交也只是相对于基础群而言。“基础群(base population)”,是加性遗传相关A矩阵构建中的一个概念,是互相间没有亲缘关系的一群基础动物,这是一个假定。如果现有基础群间有亲缘关系,向上溯源,用更早的祖先来构建基础群,基础群假定动物间没有亲缘关系或者亲缘关系不明。考虑植物的情况,基础群就是基础材料。系谱不明的材料或者亲缘关系很远可视为无亲缘关系的一组材料,构成了基础群。基础群决定了群内材料个体的近交系数=0,与植物材料多为自交、动物异交没有关系,也可以理解为基础群内的材料间不存在近交。基础群假设个体间没有亲缘关系,其同态相同基因为非同源相同基因。这一假设,不存在动植物差别[5]。

植物多自交,动物是异交,自交不等于近交,近交系数衡量的是个体的近交程度,同时反映的是材料间的亲缘关系。自交可以理解为仅是一种繁殖方式,不牵扯亲缘关系,不能因为一个植物材料是纯合自交就认为其近交系数=1。共祖(亲)系数是由个体向共同祖先追溯的方法来计算亲缘关系,任意两个个体的共祖系数等于二者交配时所生后代的近交系数,采用共祖系数构建A矩阵,这样的“A”矩阵就不是加性遗传相关矩阵了。

所以“一个纯合自交系,近交系数=1”这一说法是有问题的。近交导致杂种优势丧失。套二环系采用向两个方向推开的选择策略,就是为了获得后面的杂种优势,父本母本分别纯合后进行杂交,后代获得了明显的杂種优势。不能因为父母本纯合而认为近交系数=1,而应该是近交系数更趋近于0,才符合育种实践。因此,Henderson的A矩阵A-1构建不存在动物和植物的区别,动物BLUP育种值分析方法完全适用于植物育种[6]。

3.4 A矩阵构建规则

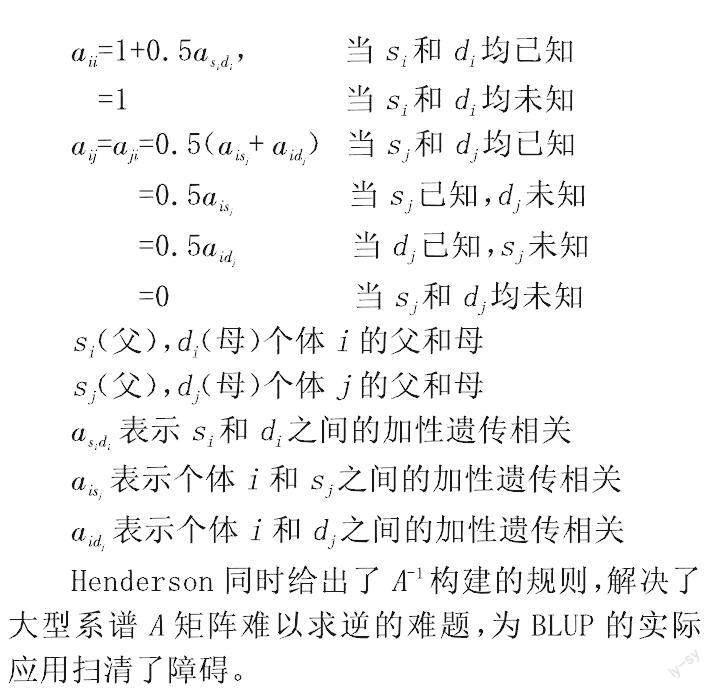

Henderson(1976)给出了A矩阵的每一元素,可以采用以下递推公式直接构建出A矩阵。

[aii]=1+0.5[asidi], 当si和di均已知

=1 当si和di均未知

[aij]=[aji]=0.5([aisj]+ [aidj]) 当sj和dj均已知

=0.5[aisj] 当sj已知,dj未知

=0.5[aidj] 当dj已知,sj未知

=0 当sj和dj均未知

si(父),di(母)个体i的父和母

sj(父),dj(母)个体j的父和母

[asidi]表示si和di之间的加性遗传相关

[aisj]表示个体i和sj之间的加性遗传相关

[aidj]表示个体i和dj之间的加性遗传相关

Henderson同时给出了A-1构建的规则,解决了大型系谱A矩阵难以求逆的难题,为BLUP的实际应用扫清了障碍。

3.5 遗传力(率)概念困扰

遗传力这个概念,很多教科书都表述其为数量遗传学中最重要的概念,可见其重要性。但是在植物育种中,一会出现遗传力一会又表述为遗传率,反映了对这一概念内涵把握的模糊性,目前大有用遗传率代替遗传力的迹象。实际育种工作中,在单因素品种比较试验中计算考察试验的遗传力,本身就反应了对遗传力的理解和育种实际应用中存在问题。BLUP MME巧妙引入了性状遗传力,作为分析计算的重要参数,对遗传力的准确理解,离不开BLUP分析的应用。因此,准确理解和运用遗传力,对植物育种尤其重要[7-10]。

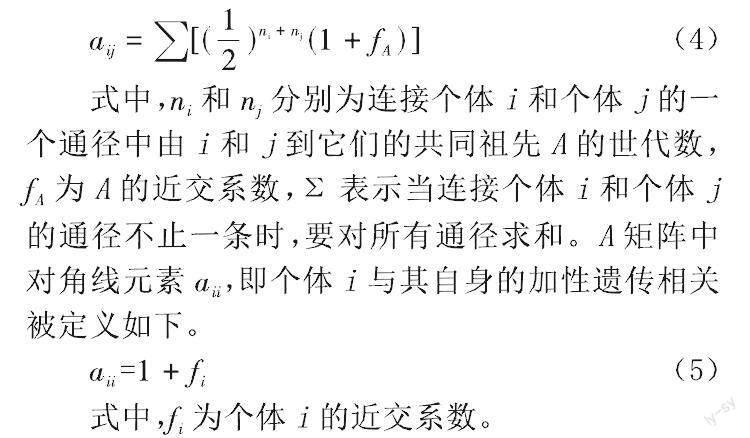

广义遗传力指数量性状基因型方差占表现型方差的比率。

hB2 =[ VGVP] = [ VA+VD+VIVP] (6)

狭义遗传力指数量性状加性遗传方差占表现型方差的比率。

hN2 =[ VAVP] (7)

遗传力(Heritability),反映了一个性状受遗传效应影响有多大,受环境效应影响有多大。遗传力是性状、群体和环境3者的综合体现,群体遗传结构和环境改变,都会影响性状的遗传力[11]。

孔繁玲所著的《植物数量遗传学》介绍的世代对比法、亲子回归法等,和张沅所著的《家畜育种学》介绍的亲子资料估计遗传力、同胞资料估计遗传力,都是利用亲代和子代数据来计算性状的遗传力。遗传力作为重要的遗传参数,其估计方法通常采用约束最大似然法REML(Restricted Maximum Likelihood)。狭义遗传力是育种值对表型值的决定系数。从实际估计来看,遗传力是育种值对表型值的回归系数。

简单理解,性状遗传力就是性状从亲代向子代传递的能力,因此,遗传力(Heritability)这个叫法比遗传率更符合概念内涵,不能仅从计算公式强调其比率含义。对育种实践而言,遗传力所反映的性状向子代的传递能力,是育种选择的核心重点。遗传力是对性状而言的,因此,不应该考虑某群体的遗传力,某个体的遗传力。遗传力用更通俗一点的话语来描述就是,以玉米为例,只要是玉米,其产量性状的遗传力是数值,其衡量的是这个作物的性状,不是某个品种,也不是某次试验,但是可以通过某次试验来估计这个性状的遗传力[12-15]。

4 讨论与展望

BLUP育种值分析理论和方法,可以直接应用于植物育种领域,这对提升国内植物育种数据分析技术至关重要,其影响是深远的。当然,在具体BLUP分析应用中,还会有一些具体的技术问题需要思考解决[16-17]。传统BLUP分析A矩阵是依靠系谱构建的,系谱不完善不准确会对计算结果产生一定影响。植物的系谱仅是记录了亲本情况,有的年份没有进行杂交而一直是套袋自交,且群体中有选择淘汰,这些都会对育种产生影响,对计算结果自然也会有影响。但是,动物育种也会存在类似的情况,并没有阻碍动物育种采用BLUP。

通常认为亲代传递1/2育种值给子代,植物自交环节并没有引入外源基因,对育种值的传递影响可以不考虑。极端的情况如材料系谱不明,假定该材料为基础群个体,也没有阻碍BLUP应用。另外,分子育种越来越走向实际育种,全基因组育种值估计的一步法(Single-step blup)就是结合了传统系谱和分子亲缘关系来构建的加性遗传相关H矩阵,可以理解为用准确的分子亲缘关系来校正系谱,估计育种值,这些都可以改善系谱不准确的问题。

玉米育种采用杂优模式,依据配合力,分别选育出父母本,配置组合,筛选品种。改进提升这一模式的有效方法就是把配合力替换为育种值,提升数据分析的科学性和准确性。该做法的理论依据是用系谱信息(亲缘关系)更准确地把握基因流动,在后代分离群体中,按照性状遗传力参数,锁定最大育种效应(育种值)当杂交种亲本。育种值相比配合力,分析准确性的提升在于系谱(亲缘关系)的参与计算。使用育种值并没有丢失配合力的方向性,而是更准确[18-20]。

参考文献:

[1]张沅.家畜育种学.[M].北京:中国农业出版社,2001.

[2]于向,春张豪.线性模型在动物育种值预测中的应用(第3版)[M].北京:中国农业出版社,2016.

[3]刘榜.家畜育种学[M].北京:中国农业出版社,2007.

[4]孔繁玲.植物数量遗传学[M].北京:中国农业大学出版社,2006.

[5]王金玉,陈国宏.数量遗传与动物育种[M].南京:东南大学出版社,2004.

[6]张勤.动物遗传育种中的计算方法[M].北京:科学出版社,2007.

[7]张沅,张勤.畜禽育种中的线性模型[M].北京:北京农业大学出版社,1993.

[8]朱军.遗传学[M].北京:中国农业出版社,2002.

[9]盖钧镒,章元明,王健康.植物数量性状遗传体系[M].北京:科学出版社,2003.

[10]刘纪麟.玉米育种学[M].北京:中国农业出版社,2001.

[11]翟虎渠,王健康.應用数量遗传[M].北京:中国农业科学技术出版社,2007.

[13]王健康.数量遗传学[M].北京:科学出版社,2017.

[14]李奉令.育种实用统计学[M].北京:中国农业大学出版社,2018.

[15]李奉令.关于用育种值提升一般配合力分析水平的研究[J].种子科技,2019,37(1):92-93.

[16]张秋楠,张楠楠.植物遗传育种中的分子标记技术的研究[J].黑龙江科技信息,2008(6):5.

[17]龚建军,镡美霞.组织与细胞培养在植物育种中的研究进展及其应用[J].蔬菜,2019(2):29-32.

[18]邵煜,李璐.植物组织培养技术在园林植物育种中的应用进展[J].农村经济与科技,2019,30(9):56-58.

[19]唐金梅,陈建国.全基因组选择在植物育种中的研究进展[J].贵州农业科学,2016,44(8):1-5.

[20]高珊.基因编辑技术在植物育种中的应用[J].特种经济动植物,2022,25(9):177-178,194.

(编辑:郭志阳)