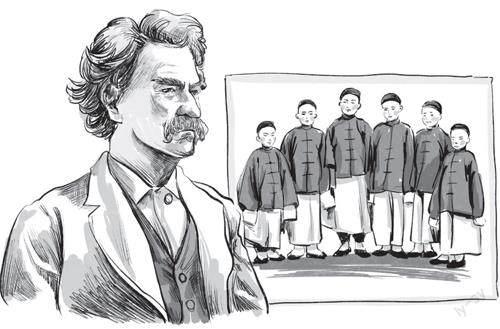

马克·吐温与中国第一批留美学童

苏炜

那天,我和妻造访马克·吐温故居。瞻访归来,我便把故居留影放到了微信朋友圈,却不料,被友人一席话点醒:“你老兄可知道容闳曾是马克·吐温的知己好友?”

我万万没想到,大名鼎鼎的马克·吐温,真的与我这位来自同一故乡的先贤有过密切交往。不仅仅是容闳这位中国留学生事业的先驱,还有容闳自耶鲁大学学成归国后再带到美国的中国历史上第一批公派留学生(习称“晚清留美学童”),都曾与马克·吐温和他这座造型别致的红砖小楼发生过非同寻常的紧密联系。

面对当年弥漫整个美国白人社会的排华情绪,马克·吐温在1872年出版的《艰苦岁月》以及他众多的单篇文字中,曾字字入骨入心地写道:“中国劳工安静,平和,温顺,不会喝醉酒,一天到晚勤恳耐劳”;“一个中国人只要还有力气动手,他就不需要任何人的帮助。白人常常抱怨没有活儿干,而中国人却从不发这样的怨言,他们总是想方设法去找点活儿做”。在书中,他对华人的悲惨处境作了如此沉痛的总结:“他们(华人)替白人承受一切控罪。”

史料记载,当时马克·吐温因为在报章里为华人说话而受到舆论围攻,因此被报社开除,丢掉了记者饭碗。当年,马克·吐温以一己之力振臂呼出、白纸黑字写下的这些话,简直就是瀚海荒漠中的惊雷、寒夜黑幕下的闪电,隔着百年,仍能让人感受到它炙人的温热啊!

回到眼下这座红砖小屋。容闳自1875年第一次踏入马克·吐温这座刚刚建起方一年的宅所开始,就成了这个知名厅堂里的常客了。1872年,因容闳极力向李鴻章、曾国藩建议而终获批准,再由容闳亲自率领的首批留美学童抵达美国的时候,第一个落脚点就是马克·吐温家所在的哈特福德市。而当时容闳常住的留学事务局就位于马克·吐温新居附近两三个街区之外。

细读史料,马克·吐温与容闳之间情义深笃,绝非泛泛之交也!当年马克·吐温的新家,虽没响应当地教育机构的呼吁,像众多美国家庭一样被分配接纳中国学童留住,但他却常常邀请容闳和学童们到家里来做客,容尚谦等幼童与马克·吐温的两个女儿曾经是高中的同班同学。马克·吐温的女儿和他们成了好朋友,常常邀他们到家里来玩耍,教他们弹钢琴和唱歌,关系非常融洽。

几年后风云突变,当中国学童们纷纷考进耶鲁等名校,在学业、体育、艺术等领域崭露头角而广受美国社会瞩目之时,却因清廷保守势力一再要求,留美项目即将被迫停止。情势危急之时,容闳和朋友一起商请马克·吐温出手相帮。马克·吐温便直赴纽约,求见他的老友、当时的美国总统乌里塞斯·格兰特,恳请他亲自给李鸿章写信来留住留美学童。格兰特总统的亲笔信函曾让李鸿章深为感动,使得清廷撤童之举延宕了一年。1882年后,120多名留美学童被强撤回国(仅有个别抗命不回),中国近代史上第一波本来可以提前促进中国现代化的留学潮就此夭折。

当1900年八国联军打进北京,圆明园被二度抢劫焚烧之时,刚刚自欧洲返抵美国的马克·吐温愤而发声,以他著名的尖锐讽刺笔调公开质问:这难道就是西方传教士为亚洲殖民地带来的“文明祝福”吗?!他预言说:“中国终必获得自由,拯救自己。”由此,我想起在1861年,有另一位面对英法联军第一次洗劫圆明园的暴行挺身而出的西方作家维克多·雨果。当年雨果拍案而起:“有一天有两个强盗闯进了圆明园,一个打劫,一个放火……他们一个叫英吉利,一个叫法兰西……”

马克·吐温和维克多·雨果,这两颗同为中国人的苦难而颤抖的人类良心,一时间,像浩渺星空上两颗互相辉映的星辰,灿烂闪烁在我眼前。

(摘自《书屋》2022年第12期,本刊有删节,黄鸡蛋壳图)