互联网使用对农户绿色生产技术采纳行为的影响

——基于泊松模型的实证分析

姜维军,柯晶琳,邢嘉祺

(黄冈师范学院商学院,湖北黄冈 438000)

21世纪以来,我国农业高速发展,取得了举世瞩目的成就,但与此同时,农业生产中长期过度或不当使用化肥、农药等,也造成了生态环境的日益恶化。而日益恶化的生态环境,难以提供优质安全的农产品,也难以满足人民日益增长的美好生活需要。因此,需要转变生产方式,推广清洁生产技术、绿色生产技术以及废弃物资源化利用技术[1],促进农业生产方式的绿色转型,提升优质安全农产品的生产供应能[2-3]。发展绿色农业已成为促进我国经济发展和生态环境和谐发展的必然选择。

农户是绿色生产技术的主要参与者与实施者。农户接受新技术的前提条件是对新技术的信息和知识有充分的认知[4]。信息获取渠道是农户获取信息进而形成认知的重要渠道。所以,信息获取渠道成为影响农户接纳绿色生产技术的一个重要因素。在信息化时代,农户获取技术信息的渠道呈现多样化,主要可以分为以下2类,一类是来自线上媒体等发布的公开信息,包括互联网、电视、广播等;一类是来自线下媒介,即农户社会网络关系,包括农资销售商、草果收购商、农机推广员、亲朋好友等。随着农村网络基础设施建设水平不断提升,互联网与“三农”领域的深度融合,并迅速上升为成为农户获取信息的另一个重要渠道,截至2022年6月,农村互联网普及率为58.8%。作为一种线上的信息传递媒介,互联网可以为农户提供农业生产等方面的信息,有效减少农户信息不对称的现象。有学者认为,互联网所具有的信息传播优势能够促进农业科技的教育研究与推广,进而促进农业科技的转化和普及[5]。刘蓓[6]以河南省及山东省1 637户农民为研究对象,以农业病虫害绿色防治技术为研究对象,研究了互联网功能组合应用对农户绿色生产技术接受意愿的影响。

学者们对农户绿色生产技术采纳行为以及互联网与农户技术采纳行为的关系进行了深入研究,但仍有改善空间:一是现有研究探讨了信息获取渠道对农户绿色生产技术采纳行为的影响,但鲜有从互联网使用的视角进行探讨;二是虽有学者进行了探讨,但主要是采用有序Probit模型,但绿色生产技术采纳属于计数变量。因此,该研究基于微观调研数据,采用泊松模型探讨互联网使用能否促进农户采纳绿色生产技术,在实证检验的基础上,为政府推广绿色生产技术提供精准建议。

1 研究设计

1.1 研究假说农户的生产行为是理性的,是在信息等外部约束下选择使其收益最大化的行为决策。农业绿色生产技术具有一定的风险性和投入资金多特点,农户需要在信息约束条件下选择使其收益最大化的生产技术。农户是典型的信息弱势群体,信息渠道匮乏[7],特别是在前互联网时代,农户经营决策基于主观感受和个人经验,信息收集、处理和传递的效率较低,信息滞后和失真现象严重[4,8]。有效信息的获取可以降低不确定性,但搜集和处理信息是需要成本的,如果处理信息的成本超过收益,理性的经济主体会忽视相关信息的变化[9],从而减低其获取信息的意愿。作为主要的信息推广渠道,互联网有利于信息的收集以及便于个体之间的信息共享,进而提升其个人收益。

互联网便捷高效传递的信息会深刻影响农户采用农业新技术的偏好[10]。首先,互联网能够降低农户获取农业生产技术相关知识的成本;作为一个共享平台,农户能够在互联网上搜寻相关信息和知识,特别是App和相关微信公众号会推送相关知识,降低农户搜寻信息的成本;相关部门和企业会在网站和短视频等软件中以文字、音频和视频的途径推送相关知识,满足了不同层次农户的需要,也降低了农户学习成本。其次,互联网可以突破获取信息的壁垒;网络信息是面向全体使用者的公开资料,农户利用网络可以突破信息获取的障碍,从而改善其信息质量。最后,网络信息可以有效地促进信息的传递;网络信息传播的最大特征是信息的传递速度快、效率高,利用网络的农民能够快速地获得有关绿色生产技术和该技术对生产的影响的有关知识。因此,使用互联网能够有效地改善农户的信息资源,减轻信息的束缚,加深农户对绿色生产技术的认识,从而促使农民积极接受绿色生产技术。基于此,提出如下假说:

假说H1:互联网使用能够显著促进农户采纳绿色生产技术。

1.2 数据来源该研究的数据来源于2020年7—8月在贵州省毕节市、湖北省黄冈市和襄阳市、广西壮族自治区贵港市和梧州市、河南省三门峡市以及安徽省宿州市等地区选取的部分农户进行的入户调查数据。贵州是一个农业省份,绿色、生态、优质是该省农产品的核心竞争力;湖北省是地处江汉平原的产粮大省,近年来高度重视耕地保护;广西壮族自治区地域广、农业生物资源种类多;河南省是典型的农业大省并一直以农业产业化集群为重点引领农业转型升级;安徽省地处中国华东腹地,近海邻江,区位优势明显,农业资源丰富,农产品比重大,也是典型的农业大省。因此,选择这几个省份的地区作为研究农户绿色生产采纳行为具有较好的代表性。

此次调查研究采用的是分层逐级抽样和随机抽样的方法,问卷调查以随机入户的方式进行,遵循随机抽样原则,随机抽取1或2个市,除毕节市选取了6个县(区),贵港市随机选取了2个区外,剩余每个市均随机选取了1个县(区),总计随机抽选了33个乡镇62个村(社区),抽取完毕后,在当地村(社区)以随机入户的形式对农户开展问卷调查。此次调研收集到的问卷总数为812份,剔除前后矛盾以及关键变量信息遗漏等无效问卷,最终采用的问卷为680份。

1.3 变量选择

(1)被解释变量:绿色生产技术。该研究主要调查农户在农业生产中是否采纳了“秸秆还田”“免少耕播种”“深松”“病虫草害综合控制”“有机肥施用”“测土配方施肥”“轮作”“休耕”这8项核心技术,并对农户采纳的核心技术的个数赋值为0~8。

(2)关键变量:互联网使用。针对农户在农业生产中是否使用互联网来获取信息,对变量进行赋值,若农户使用互联网来获取信息=1,若农户未使用互联网获取信息=0。

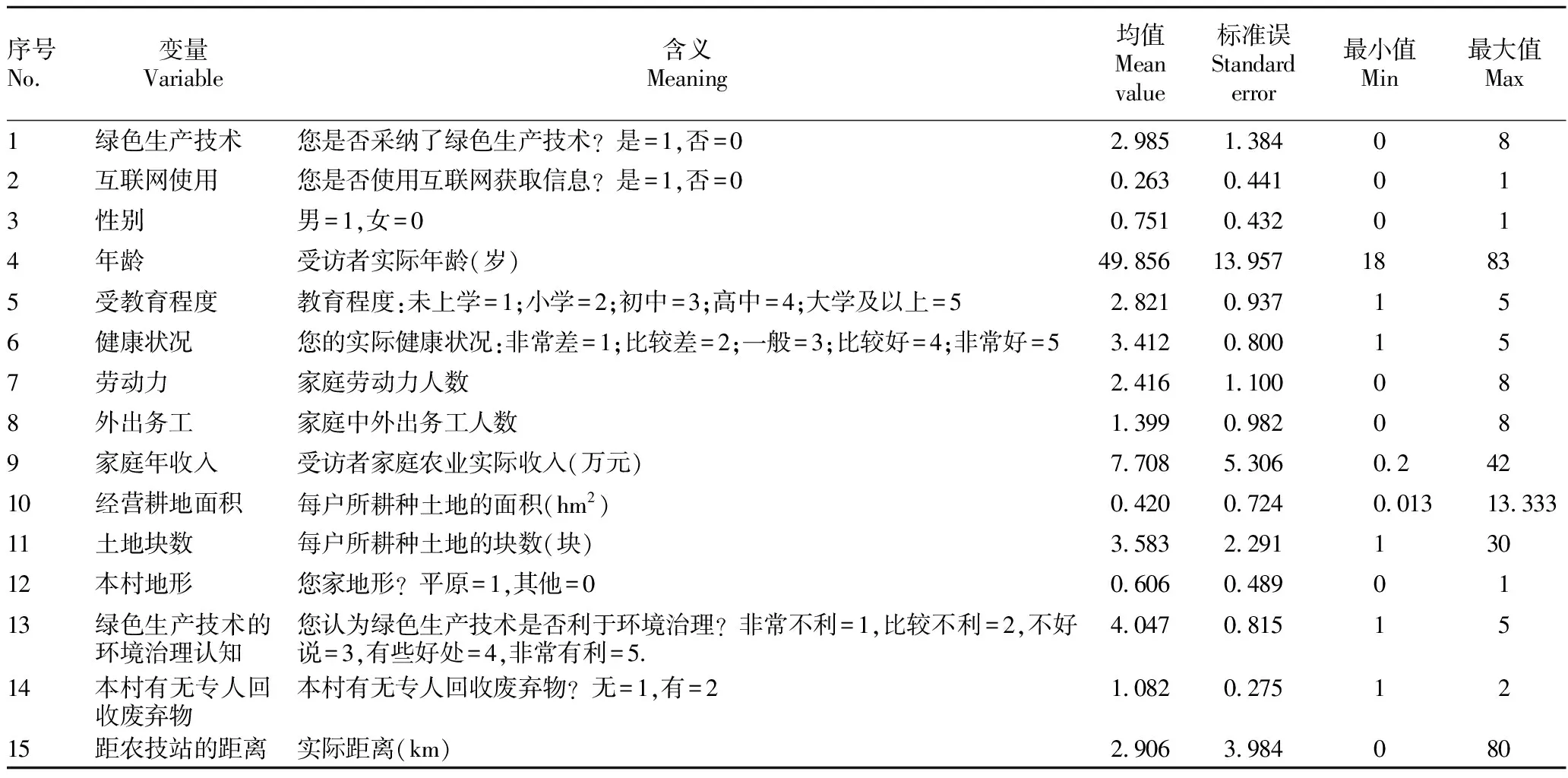

(3)控制变量。该研究根据经济学逻辑,基于颜廷武等[11],姜维军等[4]研究成果,选取了性别、年龄、受教育程度、健康状况、绿色生产技术的环境治理认知等样本个人特征和家庭的劳动力情况、外出务工、家庭年收入、经营耕地面积、土地块数、距农技站的距离等样本家庭特征以及本村地形、本村有无专人回收废弃物等社区特征作为控制变量。变量的描述性分析见表1。

表1 变量定义与描述性统计Table 1 Variable definition and descriptive statistics

2 模型选择与实证分析

2.1 模型构建根据前文分析,个体采纳行为是指农户采纳的绿色生产技术的数量,其为计数变量;“绿色技术采纳数量”适用于泊松模型和负二项模型。当被解释变量的方差大于期望时,通常采用负二项回归模型。由于该研究变量的方差值小于期望值,依据最大似然比检验判定选用的是泊松模型。考虑到农户采纳绿色生产技术数据中的0值占比较少,仅11.7%,不考虑零膨胀泊松和零膨胀负二项回归。泊松模型的具体设定分别如下:

(1)

λi=E(y|xi,xj)=exp(xiβ)

(2)

其中:y表示个体采纳的绿色生产技术数量;xi表示农户使用互联网获取信息;xj表示其他影响农户采纳绿色生产技术的控制变量。

2.2 实证检验与结果解释运用统计软件Stata15.0,基于泊松模型分析农户互联网使用对其采纳绿色生产技术行为的影响。在进行回归分析之前,需要检验变量间的多重共线性问题。检验结果表明,变量最大的VIF值为1.85(<10),说明多重共线性问题不会导致变量系数估计发生偏差。该研究通过逐渐纳入变量的方法检验互联网使用对农户绿色生产技术采纳行为的影响。模型1仅包括互联网使用核心变量;模型2增加了控制变量,包括核心变量和控制变量。

从统计角度看,模型1的Wald检验结果在0.10水平显著,模型2的Wald检验结果在0.01的水平显著,且模型2中PseudoR2为0.041 9,表明模型总体是合适的,并具备很强的解释力。通过Pearson 拟合优度检验发现不具有统计显著性,说明泊松模型拟合较好。因回归系数并不表示边际效用,基于此,该研究汇报了发生比率(IRRS)以解释农户使用互联网获取信息对其绿色生产技术采纳的影响程度。

表2 互联网使用对农户绿色生产技术采纳行为的影响Table 2 Impact of internet use on farmers’ green production technology adoption behavior

从表1和2可知,在0.10的水平,互联网使用系数显著为正,当纳入了其他的控制变量以后,系数变为0.085并且在0.05的水平上显著为正;这表明互联网使用能够显著促进农户采纳绿色生产技术,发生比率为1.088,说明,当农户使用互联网获取信息后,其采纳绿色生产技术的数量变为原来的1.088倍。可能的原因是,农户使用互联网获取信息,一方面能够快捷有效地获取相关信息,掌握绿色生产技术使用的益处,另一方面是互联网能够降低农户获取信息的成本,从而增进去获取信息的动力,进而促进其采纳绿色生产技术。

经营耕地面积系数是0.002,且在0.01水平显著为正,这表明随着农户经营的耕地面积越多,其越有可能采纳绿色生产技术;发生比率为1.002,表示当农户经营的耕地面积增加1个单位时,其采纳绿色生产技术的数量变为原来的1.002倍。可能的原因是,伴随着农户经营耕地面积的增加,其经营会产生规模效应,从而降低其绿色生产技术单位面积的投入,进而增加其农业收入,从而促进其采纳绿色生产技术。

家庭收入系数值等于0.008,且在0.05水平上显著为正,这表明家庭收入越高,其采纳绿色生产技术的可能性越高;发生比率为1.008,表示当家庭收入增加1个单位时,其采纳绿色生产技术的数量变为原来的1.008倍。可能的原因是,农户家庭收入增加,从而使其具有较强的支付采纳绿色生产技术的能力。

本村地形系数为0.346,且在0.01的水平显著为正,这表明相比于其他地形,平原地区的农户采纳绿色生产技术的可能性更高;发生比率为1.413,表示相比其他地区,平原地区农户采纳绿色生产技术的数量变为原来的1.413倍。可能的原因是,平原地区更有利于农户实施绿色生产技术。

表7 互联网使用对农户绿色生产技术采纳行为的影响的发生比率Table 7 The incidence rate of the impact of internet use on farmers’ adoption behavior of green production technologies

3 结论与政策启示

3.1 研究结论该研究基于微观调研数据,利用泊松模型探究互联网对农户绿色生产技术采纳行为的影响情况实证结果表明:当农户通过互联网获取信息后,其采用绿色生产技术的数量变为原来的1.088倍;随着农户经营土地亩数的增加和农户家庭收入的增加会使采纳绿色生产技术的能力;相比其他地区,平原地区农户采纳绿色生产技术的数量变为原来的1.413倍。

3.2 政策启示

3.2.1加强互联网技术的普及,促进不发达地区的使用率提升从而提高生产技术。强化线上互联网的推广,实现线上和线下的互动。在推进农业技术的过程中,要充分利用网络技术的信息搜索、信息共享、信息服务、信息技术学习等功能,打造真实、可靠、便利的网上农民交流平台,比如建立专门的技术初步讲解公众号、技术操作学习公众号,加强技术后续问题咨询微信人工服务,切实解决农户从使用技术前到使用技术后的一系列问题;此外,要不断扩大农村网络覆盖率,强化合作社的网络设备,使网上技术指导更直观、更真实,真正做到网络“惠农”,使农民的新型农业技术自我学习能力得到提升;最后,在加强网络建设的同时,要充分发挥社会网络的联系功能,在非平原地区也要大力推广,扩大农民的关系网,真正做到网上信息的有效利用,比如通过定期的网上技术录像播放和定期的技术人员线下技术指导相结合,使更多的农户采纳绿色生产技术,从而使我国农业的绿色和可持续发展成为可能。

3.2.2根据不同群体的收入差异制定绿色农业生产技术的推广战略。应加大对低收入家庭的技术推广,使其更好地接受绿色农业生产技术,而对高收入农户家庭而言,由于其具有支付采纳绿色农业生产技术的能力,相对更愿意采纳绿色农业生产技术,但也还需要加强对高收入人群的科技知识和技术培训,并利用技术专家的分析,消除农民对保护性耕作技术和其他绿色生产技术的疑虑,提高农民使用保护性耕作技术和其他核心技术的信心。

3.2.3政府应重视农村信息化建设并加大绿色生产技术的宣传力度。政府要重视农村的信息化建设并加强农户接触互联网的意识,这对于扩大农民的绿色产品销售渠道、推动农民采用绿色农业生产技术起到了积极的作用。可以通过电视广播、报纸书籍、村委宣传、政府培训等方式加深农户对绿色生产技术的了解和认知,以帮助其积累更多有关绿色农业生产技术的知识。另外,由于采用绿色生产技术的成本比传统的农业技术要高,因此,政府可以采取一定的奖励或者补贴等措施,以促进农民采用绿色生产技术。