揿针疗法联合经颅磁刺激与常规疗法治疗缺血性脑卒中后中枢性面瘫临床研究

杨一飞,孟玲玉,缪晓明

1. 浙江中医药大学,浙江 杭州 310053

2. 浙江雅达国际康复医院,浙江 桐乡 314500

3. 桐乡市中医医院,浙江 桐乡 314500

缺血性脑卒中是高发的急性脑血管疾病。中枢性面瘫是缺血性脑卒中患者常见的首发症状,是由面神经核上神经运动通路受损导致对侧面肌瘫痪,常表现为病灶对侧下部面肌瘫痪,鼻唇沟变浅,口角歪斜、流涎等[1]。不仅影响患者的吞咽、语言等功能,眼睑下垂、咧嘴、口角流涎等症状影响美观,还可能使患者产生负性情绪,导致卒中后抑郁。因此需积极治疗中枢性面瘫,关注患者的面肌运动功能和社会生活功能。临床上常用针刺疗法、药物治疗、物理康复治疗等方法治疗脑卒中后中枢性面瘫。针刺疗法是主要治疗方法,临床疗效好,但对操作人员要求高。物理康复治疗在面瘫前期能取得较好疗效,但需要患者有较高的参与度,由于患者面瘫后期肌肉萎缩,故疗效较差。药物治疗对脑卒中后中枢性面瘫缺乏针对性,疗效较差。有研究表明,目前药物治疗和物理康复治疗虽然能缓解患者的症状,但对于功能障碍的疗效不太明显,患者也缺少参与感[2]。经颅磁刺激是一种新兴的无创性脑刺激技术,为治疗脑卒中各方面功能障碍的热点技术,能改善脑部血液循环,改善大脑的认知功能、恢复面神经功能,并具有无痛、无创的优点。面瘫是针刺治疗的优势病种,揿针可持续地刺激,增加刺激量,起持续和强化治疗作用,且揿针针体短小,治疗时仅触及皮下,不会使血管和神经受损,具有无痛和安全的优点。本研究以缺血性脑卒中后中枢性面瘫患者为研究对象,观察常规疗法、经颅磁刺激和揿针疗法的疗效,以期能为临床使用提供理论和数据支持。结果报道如下。

1 临床资料

1.1 诊断标准参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[3]中的缺血性脑卒中诊断标准与《神经病学》[4]中的中枢性面瘫诊断标准。根据额、眼周及口角动、静态功能的损伤程度进行面神经功能分级(MHBN)。Ⅰ级:面部功能正常;Ⅱ级:轻度面肌乏力,可伴有口眼不对称;Ⅲ级:明显两侧口眼不对称,但静止时对称,肌张力、面部形态正常;Ⅳ级:肌无力和明显面部变形,静止时面部两侧和肌张力对称,不能用力闭眼;Ⅴ级:口角轻微运动,静止时面部两侧不对称,用最大力也不能完全闭眼;Ⅵ级:完全麻痹。

1.2 纳入标准符合缺血性脑卒中、中枢性面瘫的诊断标准;缺血性脑卒中首次发病,且无面瘫病史;缺血性脑卒中病程≤30 d;意识清楚,能配合治疗;病情平稳,症状不再进展或反复;MHBN 属Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ或Ⅳ级;自愿接受揿针疗法、经颅磁刺激、常规疗法治疗;患者及家属均签署知情同意书。

1.3 排除标准MHBN 超过Ⅳ级;存在精神疾病史或认知障碍;存在失语、构音障碍;存在严重感染等疾病;合并严重心血管、肝、肾和造血系统等原发性疾病;合并糖尿病、心脏病、高血压病等慢性疾病。

1.4 一般资料回顾性分析浙江雅达国际康复医院康复科2019 年4 月—2022 年4 月收治的202 例缺血性脑卒中后中枢性面瘫患者的临床资料,按治疗方法分为A 组78 例、B 组60 例和C 组64 例。A 组男45 例,女33 例;年龄49~68 岁,平均(59.40±10.51)岁;缺血性脑卒中病程12~29 d,平均(19.15±5.51)d;左侧面瘫40 例,右侧面瘫38 例;MHBN:Ⅰ级13 例,Ⅱ级11 例,Ⅲ级26 例,Ⅳ级28 例。B 组男28 例,女32 例;年龄48~72 岁,平均(57.69±12.11)岁;缺血性脑卒中病程11~28 d,平均(20.64±6.22)d;左侧面瘫38 例,右侧面瘫22 例;MHBN 分级:Ⅰ级8 例,Ⅱ级12 例,Ⅲ级20 例,Ⅳ级20 例。C 组男33 例,女31 例;年龄52~67 岁,平均(60.58±10.99)岁;缺血性脑卒中病程13~28 d,平均(21.36±5.83)d;左侧面瘫36 例,右侧面瘫28 例;MHBN 分级:Ⅰ级9 例,Ⅱ级15 例,Ⅲ级21 例,Ⅳ级19 例。3 组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经浙江雅达国际康复医院医学伦理委员会批准。

2 治疗方法

2.1 A 组常规疗法联合经颅磁刺激治疗。①常规疗法。常规西药治疗包括降血压、降血脂、降血糖、营养神经和改善循环等,服用4 周;口、鼻肌群康复训练包括鼓励患者多进行鼓腮、抬眉、示齿、噘嘴和吹气球等,每天20 mim,训练4 周。②经颅磁刺激治疗:患者仰卧或侧卧在治疗床上。使用Magneuro60 磁刺激仪(南京伟思医疗科技股份有限公司)进行治疗,线圈为“8”字形,仪器的定位帽与患者的头皮接触,将“8”字形线圈分别置于双侧初级皮质运动区(患侧耳间线中点旁约6 cm)。将刺激频率设置为5 Hz,刺激强度设置为90%运动阈值,每次刺激5 s,2 次刺激间隔12 s,每天治疗20 min,每周治疗5 d,疗程4 周。

2.2 B 组常规疗法联合揿针治疗。揿针治疗:取穴合谷(健侧)、四白(患侧)、颊车(患侧)、颧髎(患侧)、下关(患侧)、地仓(患侧)、足三里(双侧),先消毒穴位皮肤,术者消毒手部后,手持镊子夹持一次性无菌揿针(固始公元医疗器械有限公司,豫械注准20192200579,尺寸:0.18 mm×1.5 mm),将针尾直刺入腧穴内,用按压胶布固定,嘱患者4 h 按压1 次,每天按压3~4 次,每次留置2 d。出针时先撕开胶布,再用镊子夹持出针。出针3 d 后,再次行揿针治疗。疗程30 d。注意事项:保持埋针处皮肤的清洁和干燥,禁止用手抠;治疗期间忌食辛辣刺激之品。常规疗法同A 组。疗程为4 周。

2.3 C 组予常规疗法、揿针联合经颅磁刺激治疗。治疗方法和治疗时间同A、B 组。疗程为4 周。

3 观察指标与统计学方法

3.1 观察指标①MHBN。Ⅰ级代表正常,Ⅱ级为轻度功能障碍,Ⅲ级为中度功能障碍,Ⅳ级为中重度功能障碍。②面神经残疾指数(FDI)。FDI 量表包括5 项社会生活功能条目和5 项躯体功能条目,社会生活功能评分0~25 分,得分越低,表示社会生活功能越好。躯体功能评分6~30 分,得分越高,表示面部残疾程度越低。③临床面部评价量表(FaCE)评分。该量表包含面部运动、面部感觉、口腔功能、眼睛感觉、泪液分泌5 个方面,共15 个条目,每个条目对健康的影响程度由轻到重分别赋值1~5 分,计算各维度的原始分后转换为百分制,各维度总分0~100 分,分值越低,代表面部功能越差。④患侧瞬目反射出波率和异常率。使用Medtronic Keypoint 神经电生理检测仪检测患侧的瞬目反射。在双侧鼻根放置参考电极,在双侧眼轮匝肌放置记录电极,在手腕及下颌放置地线,在一侧眶上切迹放置刺激电极,刺激侧波形记录为R1,潜伏期30 ms的双侧波形记录为R2(同侧)和R2′(健侧)。当面神经受损,会出现传出型异常,R1、R2、R2′波出现异常;当面神经受损严重时,神经功能缺失导致R1、R2、R2′波反应电位消失,表现为未出波[5]。统计出波率和异常率,瞬目反射总出波率与瞬目反射异常程度呈负相关,出波率越低,代表异常程度越严重[6]。以上指标均于入院治疗前和治疗4 周后评估。

3.2 统计学方法应用SPSS21.0 统计学软件处理数据。符合正态分布的计量资料以均数±标准差(±s)表示,组内比较行配对样本t检验;多组计量资料比较行方差分析,两两比较用SNK-q检验。计数资料以百分比(%)表示,采用χ2检验。等级资料采用Kruskal-WallisH检验。以P<0.05 表示差异有统计学意义。

4 治疗结果

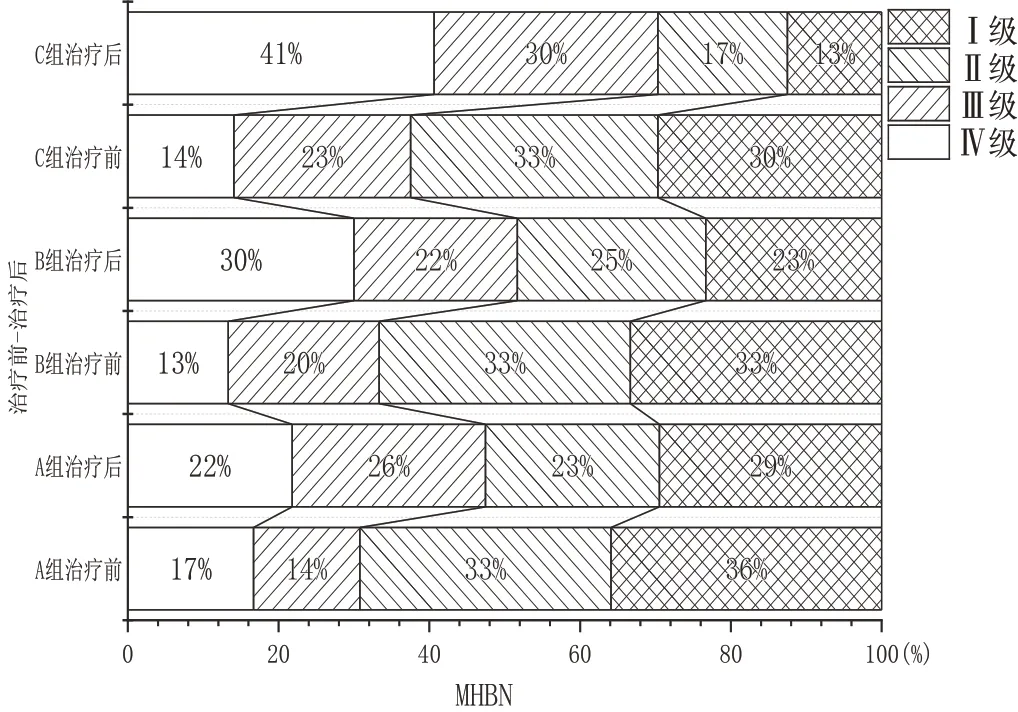

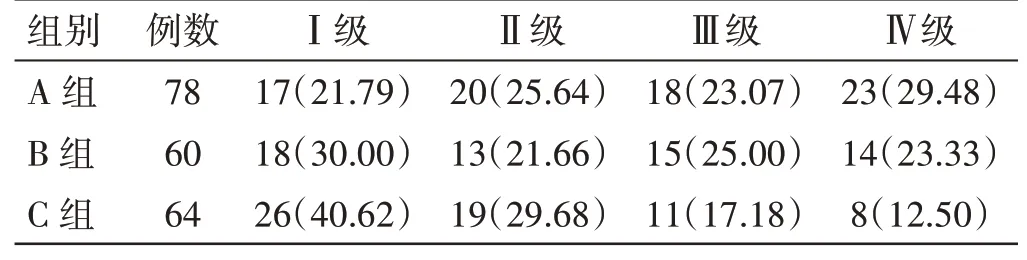

4.1 3 组治疗后MHBN 比较见表1。治疗后,3 组MHBN 数据整体比较,差异有统计学意义(P<0.05);C 组的面神经功能优于A 组和B 组(P<0.05),A 组、B 组MHBN 数据比较,差异无统计学意义(P>0.05)。从图1 可知,治疗后,3 组Ⅰ级、Ⅱ级患者所占的比例均较治疗前升高,Ⅲ级、Ⅳ级患者所占的比例均较治疗前降低,提示面神经功能损伤程度降低。

图1 3 组治疗前后MHBN 百分比堆积图

表1 3 组治疗后MHBN 比较例(%)

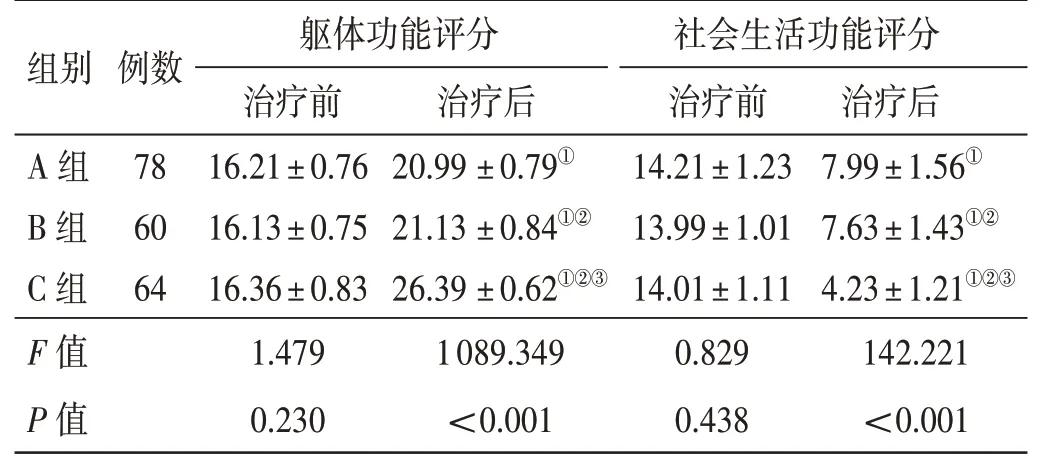

4.2 3 组治疗前后FDI 评分比较见表2。治疗前,3 组躯体功能评分、社会生活功能评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,3 组躯体功能评分、社会生活功能评分比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。3 组躯体功能评分均较治疗前升高,社会生活功能评分均较治疗前下降,差异均有统计学意义(P<0.05)。C 组躯体功能评分均高于A组和B 组,社会生活功能评分均低于A 组和B 组,差异均有统计学意义(P<0.05)。B 组躯体功能评分高于A 组,社会生活功能评分低于A 组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

表2 3 组治疗前后FDI 评分比较(±s)分

表2 3 组治疗前后FDI 评分比较(±s)分

注:①与本组治疗前比较,P<0.05;②与A 组治疗后比较,P<0.05;③与B 组治疗后比较,P<0.05

?

4.3 3 组治疗前后FaCE 评分比较见表3。治疗前,3 组面部运动、面部感觉、口腔功能、眼睛感觉、泪液分泌评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,3 组面部运动、面部感觉、口腔功能、眼睛感觉、泪液分泌评分比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。3 组面部运动、面部感觉、口腔功能、眼睛感觉、泪液分泌评分均较治疗前升高,差异均有统计学意义(P<0.05)。C 组各项评分均高于A 组和B 组(P<0.05)。A 组的各项评分与B 组比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。

表3 3 组治疗前后FaCE 评分比较(±s)分

表3 3 组治疗前后FaCE 评分比较(±s)分

注:①与本组治疗前比较,P<0.05;②与A 组治疗后比较,P<0.05;③与B 组治疗后比较,P<0.05

?

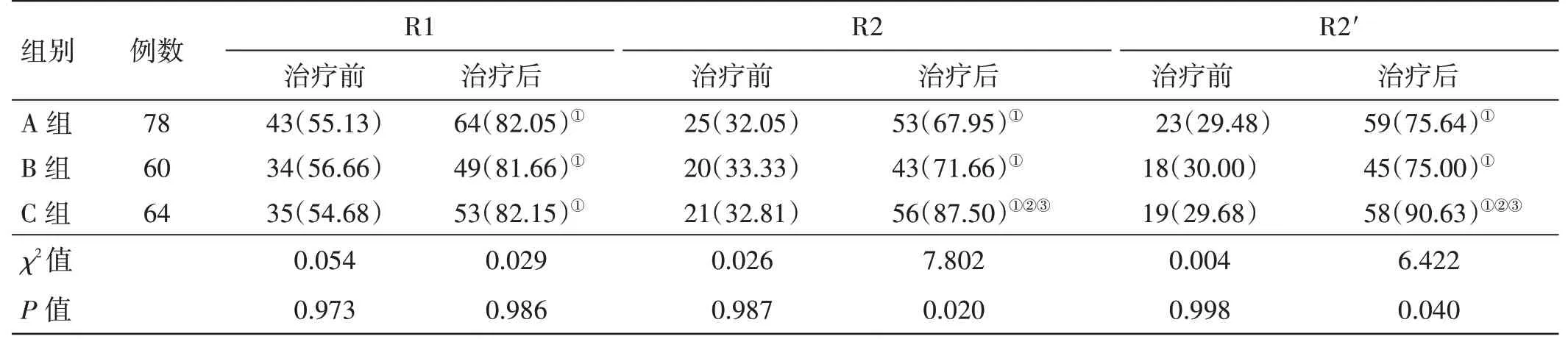

4.4 3 组治疗前后患侧瞬目反射出波率比较见表4。治疗前,3 组患侧瞬目反射R1、R2、R2′出波率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,3 组患侧瞬目反射R1 出波率比较,差异无统计学意义(P>0.05),3 组患侧瞬目反射R2、R2′出波率比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。3 组患侧瞬目反射R1、R2、R2′出波率均高于治疗前(P<0.05),C 组患侧瞬目反射R2、R2′出波率均高于A 组和B组(P<0.05)。A 组的患侧瞬目反射R2、R2′出波率与B 组比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。

表4 3 组治疗前后患侧瞬目反射出波率比较例(%)

4.5 3 组治疗前后患侧瞬目反射异常率比较见表5。治疗前,3 组患侧瞬目反射异常率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,3 组患侧瞬目反射异常率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。3 组患侧瞬目反射异常率均低于治疗前(P<0.05),C 组患侧瞬目反射异常率均低于A 组和B 组(P<0.05)。A 组的患侧瞬目反射异常率与B 组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

5 讨论

针刺疗法是治疗中枢性面瘫常见且颇为有效的疗法,常规针刺、透刺面颈四针、合谷刺法、头针、电针等疗法均有临床研究证明对中枢性面瘫有效[7]。揿针疗法属皮内针疗法,是留针法的衍生,将图钉型针具刺入并固定于穴位皮内或皮下,持久且平稳地刺激皮部经络,可以疏通经络气血。本研究取穴健侧合谷,患侧地仓、四白、颊车、颧髎、下关,双侧足三里。“面口合谷收”,合谷穴为针灸治疗中枢性面瘫的常用穴位。针刺合谷穴可以刺激大脑中央前、后回,实现机体感觉和运动功能的恢复,且能促进血液循环,改善大脑的营养和血液供应[8]。针刺地仓穴可引起大脑皮层双侧回区下部及面部代表区兴奋,与针刺合谷穴引起的皮层兴奋相似,因此合谷穴和地仓穴可以联合使用[9]。颊车、四白穴均属于足阳明胃经,阳明经多气多血,刺激此经的穴位可调补气血,通经活络,鼓舞阳气;针刺颊车穴可以直接刺激面部瘫痪肌群(咬肌、颊肌、颧肌、笑肌、口轮匝肌等),促进面部协同肌和拮抗肌相互协作,恢复口角轴的正常运动[10];针刺四白穴有散发脾热、散风明目的效果[10]。针刺颧髎穴可清热消肿、祛风镇痉[11],颧髎穴下有颧肌、咬肌及颞肌,临床上用于治疗面瘫取得了满意疗效[12]。下关穴具有疏风活络、消肿止痛、通关利窍之效;下关穴区分布有面神经的颧颞支、来自面神经核的纤维投射,故针刺下关穴对面神经功能的恢复有重要作用[13]。足三里亦属足阳明胃经穴,刺激该穴可扶正培元、通经活络;有研究指出,针刺足三里穴可以缓解局部血管痉挛,改善血液循环,有效控制炎症,减轻神经水肿[14]。诸穴合用,有促进经脉气血运行、通经活络等功效,从而达到治疗面瘫的效果,提高患者的生活质量。

经颅磁刺激技术利用时变的脉冲磁场作用于面部运动脑皮质代表区,可以使该区域的神经功能恢复,有利于脑功能的重塑[15]。重复经颅磁刺激可以分为低频刺激和高频刺激,低频率的刺激(频率≤1 Hz)可以改善大脑皮层的脑血流,调节神经突触功能,促进神经突触再生,对脑卒中后中枢性面瘫患者的面神经功能具有改善作用[16]。

本研究结果显示,治疗后,3 组的Ⅰ级、Ⅱ级患者所占比例均较治疗前升高,Ⅲ级、Ⅳ级患者所占比例均较治疗前降低;3 组的FaCE 面部运动、面部感觉、口腔功能、眼睛感觉、泪液分泌评分均较治疗前升高。提示3 种治疗方案均可改善患者的面神经功能损伤,使面神经残疾程度降低,患者的面部运动、面部感觉、口腔功能等各项功能均在好转。C组的面神经功能优于A 组和B 组,FDI 躯体运动评分均高于A 组和B 组,社会生活功能评分均低于A组和B 组,FaCE 面部运动、面部感觉、口腔功能、眼睛感觉、泪液分泌评分均高于A 组和B 组。提示相比A 组、B 组疗法,在常规疗法基础上加用揿针疗法联合经颅磁刺激的疗效更佳,患者的社会生活功能更好。B 组FDI 躯体功能评分高于A 组,社会生活功能评分低于A 组,提示B 组疗法在减轻面神经损伤方面的疗效优于A 组疗法。

在电生理方面,本研究结果显示,治疗后,3 组患侧瞬目反射R1、R2、R2′出波率均高于治疗前,瞬目反射异常率均低于治疗前,提示3 种疗法对中枢性面瘫传入神经损伤均有改善作用。C 组患侧瞬目反射R2、R2′出波率均高于A 组和B 组,患侧瞬目反射异常率均低于A 组和B 组,提示C 组疗法效果更好。有研究表明,患侧R1、R2、R2′各波的未出波率高于健侧,出波者患侧R1、R2、R2′各波潜伏期均延长,即瞬目反射可客观评价面神经损害程度[17-19]。

A 组、B 组以上数据比较,差异无统计学意义(P>0.05),提示常规疗法联合经颅磁刺激、常规疗法联合揿针疗法在改善神经兴奋传导方面的疗效基本一致。结合上述研究和本研究的结果,笔者认为C 组疗法效果更好的原因可能是揿针疗法与经颅磁刺激联合,可协同激活大脑皮层,改善患者的脑血流,促使脑部的神经突触再生,修复脑内神经电活动,重建信息传递网络,促进面神经功能的恢复。

综上所述,在常规疗法基础上加用揿针疗法联合经颅磁刺激治疗缺血性脑卒中后中枢性面瘫患者具有良好的临床效果,可有效减轻面神经损伤程度,改善面部功能和神经兴奋的传导,促进面神经功能的恢复,有效治疗面瘫。